现代汉语名词性并列结构的部分类型学特征

宋文辉

(中国人民大学文学院,北京100872)

现代汉语名词性并列结构的部分类型学特征

宋文辉

(中国人民大学文学院,北京100872)

现代汉语名词性并列结构有黏合式和组合式及二者的混合型。居主导地位的黏合式和单连接型组合式的对立决定该结构的诸多类型特征:用是否有停顿和并列符而不用形态等手段来区分自然并列和偶然并列;存在多项黏合式并列结构和混合型并列结构。汉语是并列符和伴随介词同形的with型语言,并列符源自伴随介词。既有研究认为用前置词的SVO语,伴随介词短语处于核心动词前的语法化为并列符。研究证明,这仅是东亚大陆的区域特征。其主流是处于核心动词后的伴随介词短语在产生了和主语并列的理解后,前置到核心动词前和主语形成并列结构。

现代汉语;名词性并列结构;类型学特征;历时考察

汉语名词性并列结构的研究成果丰硕,其中从类型学角度所做的考察也已取得了诸多真知灼见(如刘丹青[1][2],吴福祥[3],邓云华、储泽祥[4],李占炳、金立鑫[5],李占炳[6]等),但仍有部分问题值得作进一步探究。本文旨在从类型学角度考察现代汉语名词性并列结构,分析其编码策略和并列符的多功能现象的类型学特征,并对部分特征的形成和演变做历时考察。名词性并列结构的其他类型学特征因篇幅所限不讨论。

名词性并列结构从语义类型上来看,主要可分 合 取 (conjunctive coordination)和 析 取(disjunctive coordination)两类,现代汉语中,前者最常用的并列符是“和”,后者的并列符是“或/或者”。因为前者使用更为频繁,所以本文主要以前者为分析对象来说明相关问题,后者只附带论及。

一、并列结构编码策略的类型和类型学特征

本节旨在基于前辈和时贤的研究,梳理汉语名词性并列结构编码策略的“库藏”①。本节所用术语系统来自Haspelmath[7][8],鉴于篇幅有限,诸概念在具体分析时随文解释,不列专节介绍。

(一)概念清理

并列(coordination)是一个形态句法概念,主要强调并列项的语法地位等同、语义角色一致[8]1:

The term coordination refers to syntactic constructions in which two ormore units of the same type are combined into a larger unit and still have the same semantic relations with other surrounding elements.

名词性并列即NP coordination,是本文要探讨的对象,有的文献也称NP conjoined。

与之相关,有另外一个概念——名词联结/合取(NP conjunction)。这主要是个语义概念,从语义角度来观察同时参与同一个事件的身份相同的两个不同的参与者,在语言之中采用何种编码策略[9]762:

A sentence contains a case of NP conjunction:

a.if it describes a single occurrence of an event(action,state,process,etc.),

b.and if this event is predicated simultaneously of two(and no more)participant referents,which are conceived of as separate individuals.

很显然并列只是NP conjunction的主要编码策略之一。不过二者所表达的意义并不完全相同。现代汉语名词性并列结构如:

(1)张三和李四都去北京了。

这个句子有两种理解,可以是“张三和李四”两个人同时去了北京,只有一个事件,也可以是两人各自去了北京,分别参与了两个不同的事件。

NP conjunction的编码策略很多,最常见的除了并列,还有伴随(comitative),即用表伴随的附加语或介于附加语和间接论元之间的成分来表达和句子主要参与者(作主语、宾语的NP)共同参与某事件。英语的情况如:

(2)He comeswith Tom.

汉语的并列标记和伴随标记形式一致,如:(3)张三和李四去了北京。

(3)有歧义,可以理解为“张三和李四”同作主语,即二者构成并列结构,也可理解为“和李四”作状语,“李四”是伴随成分。

此外,数量概括、代词复指等也是常见的NP conjunction策略[10][11]。这些手段在汉语中也有显示,如:

(4)他和老王两个去了北京。数量概括

(5)小王和小李他们去了北京。代词总括

如不注意上述区别,则往往会将并列符的范围不适当地扩大。邹哲承[12]将“什么苹果、梨、桃子”、“苹果、梨、桃子什么的”“苹果、梨、桃子等等”中的“什么、什么的、等等”都看做是并列符并不合适。本文认为真正连接并列项的语法成分才是并列符,名词性并列结构最常见的并列符即“和、跟、与、同”、“或、或者”等。

(二)现代汉语名词性并列结构的编码策略

显著的多样性是现代汉语名词性并列短语编码策略的主要特征,自然语言中所有并列结构编码模式的基本类型都有使用。现代汉语既有黏合式(asyndetic),也有组合式(syndetic)名词性并列结构②,还有同时运用这两种编码策略构成的混合型名词性并列结构。

1.黏合式名词性并列结构

所谓黏合式,就是直接将并列项(coordinands)并置在一起,属于并置(juxtaposition)编码策略。这类情况又可以分为两类:一类并列项之间无停顿或停顿不明显,另一类有较明显的停顿。

无停顿或停顿不明显的这类,其诸并列项之间的概念距离最小,如:

(6)a.父母父子姐弟师生桌椅金银(并列项单音)

b.爸爸、妈妈哥哥、姐姐叔叔、阿姨(并列项双音)

c.春夏秋冬 锅碗瓢盆 金银铜铁锡 (代表性列举)

d.每星期一三五门诊,二四六查房。[13]156(说话人熟悉的分类)

并列项之间有明显停顿的,如:

(7)这里盛产金、银、铜、铁等金属。

菜地里种的是茄子、辣椒、韭菜什么的。(双音并列项)

上述形式区别往往有对应的意义差别。(6)中出现频率较高的部分属于Wälchli[14]所谓自然并列(natural coordination),其构成的集合在说某语言的语言社区内被认为构成一个概念单位[15],语言属性上和复合词接近。这些成分虽然并不进入词典,但却因其高频出现,而成为预制件(prefibs),是“涌现词库”说认为应该进入心灵词库的成分[16]。而(7)则属于偶然并列(accidental coordination)。和自然并列对立,它指说话者临时在线构建的并列结构。其中一部分,其并列项和自然并列一样,如(6c)的“金银铜铁锡”和(7)的“金、银、铜、铁”,但是说话人并非旨在说明这些并列项之间构成的集合的整体性,而是分别强调每一个并列项概念上的独立性,并列项中间有明显停顿,或者用并列符连接形成组合式并列结构。

2.组合式并列结构

组合式并列结构,并列项要用并列符(coordinators)连缀起来,属于偶然并列。可按并列符的数量 分 为 两 类:单 连 接 型 (monosyndetic coordination)和双连接型(bisyndetic coordination)。

单连接型中两个并列项用一个并列符连缀,这是现代汉语最常见的组合式并列结构。

(8)父与子 粮食和住房 猪肉和大葱(两项并列)

(9)小米、大豆和高粱 (多项并列)

组合式并列结构都属于“偶然并列”,如“父子”和“父与子”意义不同。

所谓双连接型,即每个并列项都有一个附着在其上的并列符,如:

(10)a.花啊,草啊,把院子都快占满了。(两项并列)

b.肚子里装满了酒啊,肉啊,饭啊的,都快走不动了。(多项并列)

(11)连酒带肉,一共二十块。

(10)这类情况,并列结构表示罗列,“啊”是语气词。赵元任[17]137认为“啊”的功能主要是隔断,和日语的to接近。不过我们发现,日语的to源自并列介词,属于连词,其配合使用构成双连接型并列结构:

(12)Taroo to Akiko to wa Nara e ikimashita

Taroo with Akiko with TOPNara to go.PST‘Taroo and Akiko went to Nara.’[18]94

功能上主要是联系,而不是隔断。“啊”这类语气词当然的确有并列项独立性的作用,即隔断作用,但除此之外还有更为重要的作用。它们相互呼应,一旦某个并列项加上“啊”,其他就必须要加:

(13)∗花啊,草,菜,把院子都快占满了。

∗花啊,草啊,菜,把院子都快占满了。∗花,草啊,菜啊,把院子都快占满了。∗花,草,菜啊,把院子都快占满了。从其不能被删除的特点来看,“啊”和双连接型并列符的表现是一致的[19]5。邹哲承[12]109将其叫做“认同标记”,即认同其前的成分具有并列关系。我们认为这种命名并不准确,因为其作用主要是表明“罗列(listing)”功能,引发听话者对后面必然有其他并列项的期待和预测,彼此之间也相互呼应,因此称为“呼应”标记更合适。

(11)这类结构是汉语中一个次要的双连接型并列结构,其中“连”和“带”原来都是介词,后来发展成近似连词的成分,太田辰夫[20]287将其归为连接非述语的连词。他指出“连—带”的呼应形式固定下来的时间较晚。即使到了清代还存在其他呼应形式:

(14)明天包管连车连东西一并送来。(《红楼梦》93回)

黛玉听了,不觉带腮连耳的红了。(《红楼梦》23回)

除了上述一般的双连接型名词性并列结构之外,在表示强调时,也可使用连接分句的关联词来连接句子中的名词性成分[21],形成强调并列结构:

(15)不仅你,而且他,都得去。

3.混合型(分组型)并列结构

混合型名词性并列结构比较复杂,本节仅简单举例说明。

所谓混合型名词性并列结构,是由黏合式并列结构整体作为一个复杂并列项和其他复杂并列项或简单并列项组合成的更为复杂的并列结构。即王力[22]332所谓并列符起分组作用的并列结构。吕叔湘等[23]232、李宗江[24]认为这类情况是内部有层次,是并列符起标志层次作用的复杂的并列结构。王先生仅简要说明情况并举例,并未涉及具体的规则。王先生说“当三个以上的人或三件以上的事物连接在一起的时候,按照汉语的老办法,先是把他们或它们分成两类或三类,然后把连词插入这两类或三类中间。”吕叔湘等[23]232讲得比较具体,他们认为多项并列成分如有几个层次,可用“和”表示一个层次,用顿号或“与、同、及、以及”表示另外一个层次。如:

(16)a.爸爸、妈妈和哥哥、姐姐都不在家。黏合式并列结构做并列项

b.要彻底阐明理论和实践、政治和经济之间的关系。组合式并列结构做并列项

4.汉语名词性并列结构编码类型的类型学特征

鉴于双连接型的名词性并列结构使用频率远较单连接型低,且“罗列”这类并列结构跨语言类看情况基本一致,为了避免模糊类型模式往往将其忽略[9]765。因而,汉语名词性并列结构从编码策略上应看做是以黏合式和单连接型组合式为主的语言。

Haspelmath[19]13指出,黏合式并列结构在很多语言中广泛存在,且至少是一种次要的可选项。而Stassen[9]767则认为对于大多数语言而言都是一个次要选择。但是很显然,其在汉语中却并非次要的选择。赵元任[17]139指出,汉语口语中一般很少用并列符。对此我们做了一个小规模的统计来做具体说明。

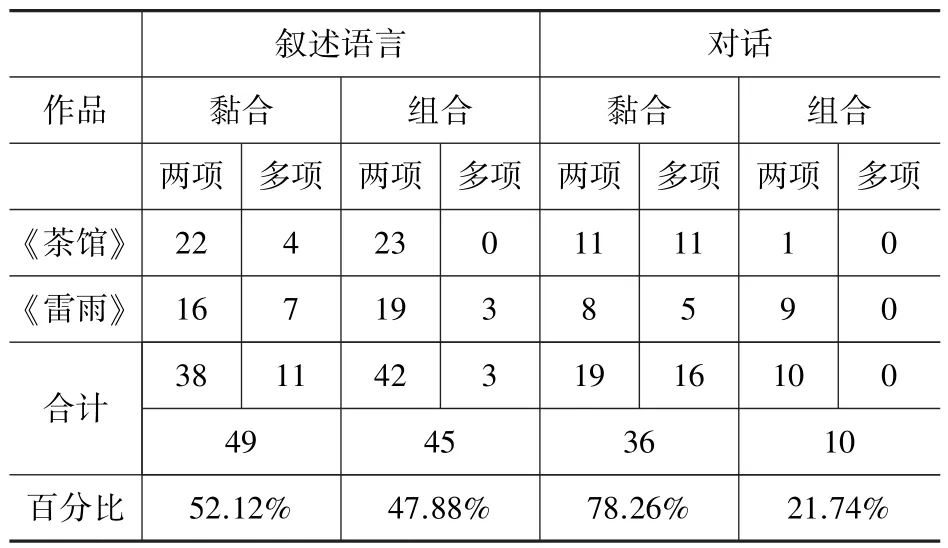

为了简单起见,本文只统计了部分书面文本的情况。为了体现对话和叙事的差别,我们选了两部著名的戏剧来说明黏合式和单连接型并列结构的实际出现情况。戏剧中的对话部分虽然是艺术创作的成果,但的确和叙述部分相比和自然口语更为接近:

表1 现代汉语名词性并列结构运用模式

由上表可知,在对话和叙述中,黏合都占优势,而多项并列中,黏合式占绝对优势。因而黏合式并列结构在现代汉语名词性并列结构中属于基本编码策略之一,并非次要选择。

总之,黏合式和单连接型组合式并列结构的对立的格局是汉语名词性并列结构编码策略的基本模型,这一模型决定了汉语名词性并列结构的诸多类型特征。

第一,并列符使用强制性弱,其隐现主要由距离像似性驱动。自然并列和偶然并列用并列项之间有无停顿和并列符来区别。

欧洲和非洲语言中并列符使用的强制性较高,极少使用黏合式并列结构之外[25][8]7,其他地区的语言往往黏合式都在一定程度上存在,因而自然并列和偶然并列的区分手段也和汉语差不多。

在并列符使用具有高度强制性的语言之中,往往用不同的并列符或用形态手段来区别自然并列和偶然并列。

使用不同并列符。如澳大利亚的Malagasy语,自然并列的形式是“DEF A aman-B”,并列符是“aman”,而一般的名词性并列结构则使用“sy”连接,其结构为“DEF A sy DEF B”[14]47。作者未能指出此语言自然并列整体用一个限定成分,而一般并列则并列项各自有各自的限定成分,这也是距离像似性的体现。

使用形态手段。在并列符使用具有较高的强制性,且形态发达的语言中,往往会采取形态手段(如性、数、有定性等)来区别[14]49。如芬兰语(Finnish)的自然并列和偶然并列结构的并列项都采用并列符连缀,并无形式区别。而在形容词修饰单数名词并列项构成的并列结构中,当被修饰的并列结构是自然并列结构时,如“mies ja poika(man and boy)”,定语形容词为复数形式,而当形容词修饰的并列结构是偶然并列结构时,如“talon ja auton(house and car)”(名词是宾格形式,为篇幅计,从句子中截取而来),则形容词为单数形式[26]825。其他如俄语、库尔德语(Kurdish)和Tundra Nenets语等也有类似现象[26]824。

英语并列符使用具有极高的强制性,汉语中并列项之间几乎不停顿的自然并列在英语中也得使用并列符隔开。如“husband and wife、boys and girls、horses and cattle、bow and arrows、gold and silver”等。此外其并列符单一,“and”之外少有合取并列连词,且形态不发达,因而区别自然并列和偶然并列的手段不丰富。其区别往往是自然并列更容易整体用一个领属成分或限定成分,如“a boy or girl”“the house and garden”“my father and mother”。Quirk et al[27]965提到的领属成分、限定成分省略的例子都是自然并列。偶然并列显然不适合上述省略规则,如“my son and my car”说成“my son and car”就不自然。

第二,多项黏合式并列结构很常见。Haspelmath[19]13指出,黏合式多项并列结构在类型学上属于较为罕见的。但考察发现,汉语周边语言中,很多都允许多项黏合式并列结构,东亚大陆属于此类情况的集中地带之一。

第三,存在混合型并列结构。汉语中之所以存在混合型并列结构,与汉语黏合式并列结构作为基本编码策略之一关系密切。与汉语相比,欧洲语言的并列符使用往往是强制性的,黏合式仅能出现在副词性或形容词性修饰成分中,或者是小句并列中,黏合式名词性并列结构极其受限制,甚至很多情况下根本不可能[8]7,非洲语言也一般不使用非连接型并列结构[25],因而出现混合型的可能性也较低。以英语为例,其层次复杂的并列结构(nested coordination),复杂并列项内部也得有并列符:

(17)Fred and Bill and Sam came.

a.[Fred]and[Bill]and[Sam]came.三个简单并列项

b.[Fred]and[[Bill]and[Sam]]came.复合并列项在后

c.[Fred]and[Bill]]and[Sam]came.复合并列项在前

但是由于此类结构过于复杂,实际很少出现,连一些大型的参考语法书如Quirk et al[27]都未提及。英语常见的此类结构是联言和选言混合的模式,其模式为[A and B]or C或A and[B or C]型[27]952。汉语混合型并列结构由于并列符使用较少,比较经济,在比较典雅、讲究笔法的近现代书面语作品(如《红楼梦》)中实际出现频率并不低[28]。与汉语相似,欧洲和非洲以外的很多语言没有并列结构必须使用并列符的限制,黏合式并列结构广泛存在[8]7,因而可能构成汉语这类混合型并列结构。但目前的研究并未对此作专门研究,且我们所查阅的大多数描写语法资料对此都没有具体描写,目前知道的仅有藏缅语研究的一些文献对此有所描述,因此其总体情况这里只能付之阙如。

二、并列符多功能现象的共时表现与历时发展路径的类型特征

一般语言都用连词、附着成分或词缀来做并列符,但也有极少数的语言,如巴布亚新几内亚的Walman语,用动词来连接名词并列项[29]。名词性并列结构的并列符的来源有多种:如数字“2”,表示“也”的副词,双数标记和伴随标记[30]。诸种语法化路径中,伴随标记语法化为并列标记最常见[15][31]。

按照Stassen[31]的研究,并列符源自伴随标记的,内部可进一步分类:并列标记和伴随标记形式一致的,可称为with型;而二者分别用不同标记的,称为and型。很显然在我们熟悉的语言中,英语属于and型,汉语属于with型。and型数目两倍于with型[31]25[25]785,且and型从历时角度看比较稳定,因而存在纯粹的and型语言,而with型,由于并列符往往处于动词到介词,介词到连词的演变过程中,因而很少有纯粹的稳定的with型语言[25]。With型在东亚、东南亚和南岛语系(Indonesia,Melanesia and Polynesia)两个区域很集中[25]。

汉语名词性并列结构并列符的特点不仅在于她属于少数派的with型,而且属于with型中并列符语法化路径比较特殊的一类。

吴福祥[3]指出,汉语名词性并列结构的并列符“和”类连词来源于伴随介词。其语法化的环境是介词短语处于核心动词前。并且他还根据中国和非洲等地部分SVO语使用前置词的语言对伴随介词语法化为并列符的句法环境做了分析。他指出,伴随介词短语处于核心动词前的,往往语法化为并列标记,而处于核心动词后的伴随介词往往语法化为工具和方式标记。

吴福祥[3]的研究将句法位置和语法化路径的研究结合起来,得到了非常有意义的结论,是当时非常有理论开拓意义的成果。不过由于时代的原因,当时外文资料不易得到,因而限制了其得到更为可靠结论的可能。这使得吴福祥的结论从目前看来,还有可进一步增益的空间。

吴文将汉语的情况视为SVO语序且使用前置词的语言伴随介词语法化为并列符的一般类型。目前看来尚可再斟酌。李占炳[6]已经对此问题有所关注。我们在独立研究中也得到了相近的看法,后来才发现李文的研究。不过我们的研究与李文也有所不同。我们根据功能类型学的一般原理和对世界上多种语言的材料的分析,一方面进一步指出了吴文之不足,另一方面又对SVO语一般情况下的并列连词形成机制提出了自己的看法。

从理论分析方面来看,吴文的分析忽视了下列问题:

一方面,按照类型学研究的一般结论,VO语倾向于使用前置词,而OV语倾向于使用后置词[32]52。而按照Dik[33]406提出的联系项居中的像似性原则,VO语中前置词短语倾向于出现在核心动词后,从而使得前置词处于核心动词和前置词所引导的承担次要题元的NP之间,同理,OV语中,后置词短语则正好相反,倾向于处于核心动词之前。语言类型学的调查也证实这一看法基本成立,很少有例外[32]53。这样,很显然SVO语前置词短语处于核心动词前属于违背联系项居中这个像似性原则,此类语序属于有标记的语序。因而,汉语这样的伴随介词语法化的句法环境属于比较特殊的情况。

另一方面,这样的语序安排,使得汉语的结构如上述(3),有并列主语跟“和X”作状语两种理解,有歧义。有歧义的结构处理难度显然大于无歧义的结构。而处理难度大的结构标记度高,跨语言来看出现应该受限制[34]。即,汉语这类伴随介词在核心动词前经过重新分析语法化为并列符的演变方式应该是受限制的演变方式,至少不是SVO语序且使用前置词的语言中伴随介词语法化为并列符的唯一的演变方式。

从材料方面看,虽然吴先生援引了中国境内和非洲、大洋洲的诸多语言来证实其观点,说明其概括确实具有相当的理论价值,但是无法回避的事实是其概括存在诸多例外,无法解释诸多同类语言未按照其设定的语法化路径演化的事实。

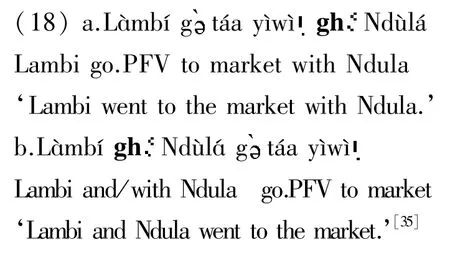

Stassen[25]787-789列出了多种SVO且用前置词的语言,其伴随介词短语都处于核心动词后,但却发展出了并列符的功能。材料显示这些语言广泛分布于非洲、亚洲,涵盖多个语系。这些语言中的大部分,伴随介词短语具有移位到核心动词前的功能,在很多语言中这是唯一一种可以前置的介词短语。如:非洲的西北班图语,喀麦隆的Babungo语。

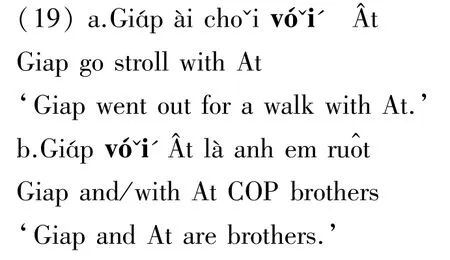

再如孟高棉语系的越南语:

上述分析没有说明清楚伴随介词短语前置的因果关系。本文认为,伴随介词短语前置,特别是有些SVO语中唯一一种合法的介词短语前置,是有其功能动因的,即为了解决并列短语构造上并列项连续的要求。因为可以想见如果不是伴随介词短语在核心动词后的时候就产生了NP conjunction的理解,就不会违背一般语序安排无故将介词短语移位到核心动词前。

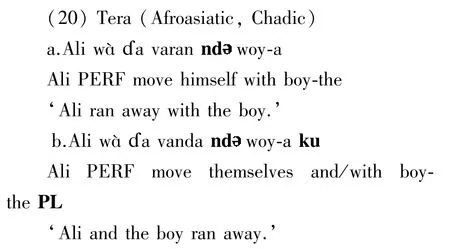

Stassen[9]指出的另外一种使用with型并列符的SVO语区分伴随和并列的策略对我们理解上述情况的成因有所启示。有些SVO语伴随介词短语在核心动词后,根本不能前置到核心动词前,这些语言往往用单复数来区别伴随和并列。

(20)这类情况体现了SVO语且使用前置词的语言伴随介词语法化为并列符的较早阶段的特征——并列项并不邻接。此类并列结构违背了“域 整 合 原 则The principle of Domain Integrity”[33]402,即属于一个语义域的成分倾向于连接在一起的原则,因而不便于处理;和并列符邻接的并列项本身是单数,却使用复数标记,这种形态手段很特殊,标记性较高。这些手段的产生是因为:1)处于核心动词后的伴随介词短语中的NP已经产生了和句子主语并列的理解,需要和伴随用法区别;2)PP前置不合法。结构的高标记性使得此类选择并不是优选的解决问题的策略,较为少见。伴随介词短语前置是区别并列和伴随的主流选择,因为这可以使得并列项邻接从而构成一个成分,同时可以用句法位置来区分同形的并列和伴随理解,一举两得。

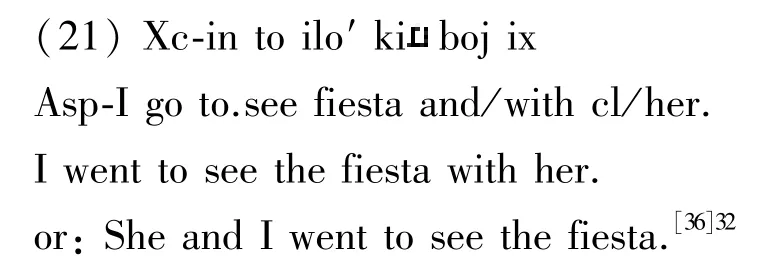

有的语言中存在伴随和并列歧义但却不用形态句法手段消解歧义,这更接近伴随标记语法化为并列标记这个过程早期的特征。如危地马拉玛雅语中的Jacaltec语(VSO语序,但SVO语序很常见),主语话题化结构SVO语序小句中,主语和伴随介词短语并不邻接,但是后者仍可有并列的理解:虽然上述并不是严格的SVO语,但却对我们理解SVO语的相关问题有一定帮助。这说明,有可能存在伴随介词短语在核心动词后时就产生了伴随和并列歧义的情况,而为了区别这两种功能,也满足并列项邻接的要求,从而驱动伴随介词短语前置。

最后,只有比较少的语言,介词短语本身就位于核心动词前,因而很容易经重新分析语法化为伴随标记。

吴福祥[3]所举例证包括汉语的诸多南北方言以及和汉语类型一致的中国境内的壮侗语族语言。这些语言和汉语有密切的接触关系,属于语言联盟关系,或者说属于一个语言区域[37][38]。因而汉语的伴随介词到并列符的语法化方式属于东亚到东南亚语言的区域语言特征。

总之,SVO语序且使用前置词的语言中,伴随介词语法化为并列符的句法环境并不一定都像汉语一样。这是因为伴随介词语法化为并列符的具体方式有很多,并非都是局部重新分析的结果。

关于伴随介词到并列符的语法化的具体机制,Stassen[25]总结为如下三类:1)移位,伴随介词短语移位到一个名词旁边,与其结合在一起。如上述(18)、(19)的情况;2)数的一致关系变化,用代词或者动词的附着成分来表示数的一致关系,伴随用单数,并列用复数,前者动词仅和论元具有一致关系,和伴随成分没有已知关系,后者则是和并列结构整体有一致关系,如上述(20)Tera语的情况;3)重复伴随标记,如日语,构成双连接型并列结构,如上述(12)。

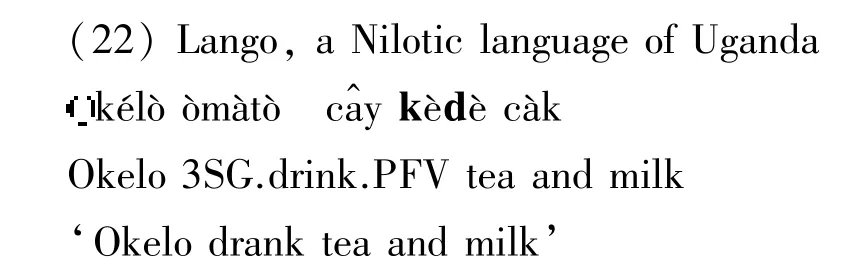

此外,Haspelmath[8]8还指出很多语言的源自伴随标记的with型并列符是在修饰结构中语法化的。如非洲的Lango语(SVO)的情况:

最后需要补充的是,位于核心动词后的伴随短语也不一定都产生出工具和方式标记的用法。Stolz[39]对和伴随标记同形的语法标记的研究发现,伴随标记往往和工具标记同形,但也不乏与表达其他功能标记同形。其统计结果如下[39]131:

表2 并列、工具、伴随标记同形情况调查

上述统计表明伴随和并列同形最普遍,而“伴随—工具—并列”同形也是常见的情况,比较少见的情况是“工具—伴随”同形(即工具标记语法化为并列标记)。具体的例子如,西非的Fon语(SVO语),有一个专门的伴随介词xá,还有一个和工具、并列同形的伴随介词kpó(dó)…kpó(kpán)[40]131;非洲尼日利亚的乍得语族的Kwami语(和上述Fon语离得不远,也是SVO语),其介词kán表伴随,介词káa表工具,二者在一些语境下也都可以理解为执行并列符的功能[39]134;南美洲Quechua语(SOV语)的情况又有所不同,‘-wan’表示伴随和工具,而另外还有一个伴随标记-ntin-,二者都可以用作并列符[40]134。

注释:

① 此概念可参刘丹青,汉语的若干显赫范畴:语言库藏类型学视角[J].世界汉语教学,2012(3).

②asyndetic和syndetic,按字面义应译为“非连接性”和“连接性”。考虑到这类术语汉语已有成熟的术语与之对应,因而采用了朱德熙(《语法讲义》,商务印书馆,1982)的术语传统。朱先生自己并未用这对术语来描述并列结构,不过其对这对术语的定义的确适用于并列结构。此前已有学者这样运用,我们认为是合适的。

[1]刘丹青.并列结构的句法限制及其初步解释[M]//刘丹青,唐正大.名词性短语的类型学研究.北京:商务印书馆,2012.

[2]刘丹青.汉语的若干显赫范畴:语言库藏类型学视角[J].世界汉语教学,2012(3).

[3]吴福祥.汉语伴随介词语法化的类型学研究[J].中国语文,2003(1).

[4]邓云华,储泽祥.英汉联合短语的共性研究[J].外语与外语教学,2005(2).

[5]李占炳,金立鑫.并列标志的类型学考察[J].民族语文,2012(4).

[6]李占炳.并列结构的类型学研究[D].上海:上海外国语大学,2014.

[7]Haspelmath Martin.Coordinating constructions:An overview[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Co,2004.

[8]Haspelmath Martin.Coordination.[M]//Shopen Timothy.Language typology and linguistic description,2nd edition,Vol.2.Cambridge:CUP,2007:1-51

[9]Stassen Leon.Noun phrase conjunction:The coordinative and the comitative strategy[M]//Plank Frans.Noun Phrase Structure in the Languages of Europe.Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2003:761-820.

[10]Bril Isabelle.Coordination strategies and inclusory constructions in New Caledonian and other Oceanic languages[M]//HaspelmathMartin.Coordinating constructions.John Benjamins Publishing Co,2004.

[11]Bril Isabelle.Noun-phrase conjunction in Austronesian languages:additive,inclusory and comitative strategies[M]//Joachim Sabel,Claire Moyse-Faurie.Topics in Oceanic Morphosyntax.Berlin&New York:Mouton de Gruyter,2011.

[12]邹哲承.联合结构的标记类型及其作用[J].山西师大学报:社会科学版,2002(1).

[13]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[14]Wälchli Bernhard.Co-Compounds and Natural Coordination[M].Oxford:Oxford University Press,2005.

[15]Mithun Marianne.The grammaticization of coordination[M]//Haiman J,Sandra A Thompson.Clause combining in grammar and discourse,1988:331-359.

[16]Bybee Joan.The emergent lexicon[J].Chicago Linguistic Society 1998(34):421-35.

[17]赵元任.汉语口语语法[M].吕叔湘,译.北京:商务印书馆,1979.

[18]Hinds John.Japanese:Descriptive Grammar[M].London:Routledge,1986.

[19]Haspelmath Martin.Coordinating Constructions[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2004.

[20]太田辰夫.中国语历史语法[M].蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2003.

[21]刘俐李.论关联词语连接单句成分[J].新疆大学学报,1986(4).

[22]王力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

[23]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[24]李宗江.并列成分的层次标记[J].汉语学习,2002(5).

[25]Stassen Leon.Noun Phrase Conjunction[M]//Martin Haspelmath,Matthew SDryer,David Gil,et al.The World Atlas of Language Structures.Oxford:Oxford University Press,2005

[26]Dalrymple Mary,Irina Nikolaeva.Syntax of Natural and Accidental Coordination:Evidence from Agreement[J].Language,2006,82(4):824-849.

[27]Quirk,Randolph,et al.A comprehensive grammar of the English language[M].London:Longman,1985.

[28]贺阳.现代汉语欧化现象研究[M].北京:商务印书馆,2008:258.

[29]Brown Lea,Matthew S Dryer.The verbs for‘and’in Walman,a Torricelli language of Papua New Guineat[J].Language,2008,84:528-565.

[30]Heine Bernd,Tania Kuteva.World Lexicon of Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[31]Stassen Leon.“AND-languages and WITH-languages”[J].Linguistic Typology,2000,4(1):1-54.

[32]刘丹青.语序类型学和介词理论[M].北京:商务印书馆,2003.

[33]Dik Simon.The Theory of Functional Grammar[M].second,revised edition edited by Kees Hengeveld.Berlin&New York:Mouton de Gruyte,1997.

[34]Hawkins John.Efficiency and Complexity in Grammars[M].Oxford,New York:Oxford University Press,2004.

[35]Schaub,willi.Babungo.Croom Helm Pescriptive Grammars[M].Beckenham,kent,uk:Croom Helm Ltd.,1985:87

[36]Craig,Colette Grinevald.The Structure of Jacaltec[M].Austin:U-niversity of Texas Press,1977.

[37]Benedict,Paul.Sino-Tibetan:A Conspectus[M].Cambridge:Cambridge University Press,1972.

[38]陈保亚.语言接触与语言联盟[M].北京:语文出版社,1996.

[39]Stolz,Thomas.Some instruments are really good companions-some are not.On syncretism and the typology of instrumentalsand comitatives[J].Theoretical Linguistics,1997,23(1/2):113-200.

[40]Stolz,Thomas,Cornelia Stroh,Aina Urdze.On Comitatives and Related Categories:A Typological Study with Special Focus on the Languages of Europe[M].Berlin/New York:Mouton de Gruyter,2006.

[责任编辑 田春霞]

H146

A[文章DIO]10.15883/j.13-1277/c.20150410808

2015-08-30

宋文辉(1973—),男,河北正定人,中国人民大学文学院教授,文学博士。