论《庄子·天下》对诸子的学术批评

——以“天下”、“内圣外王”、“道术”为关键词

唐祉星

(兰州大学历史文化学院,甘肃兰州730020)

论《庄子·天下》对诸子的学术批评

——以“天下”、“内圣外王”、“道术”为关键词

唐祉星

(兰州大学历史文化学院,甘肃兰州730020)

《庄子·天下》对于诸子的学术批评历来为学界所关注。论文尝试以“天下”、“内圣外王”、“道术”作为理解《庄子·天下》的核心关键词,通过对这三个核心关键词的考察,认为《天下》中提出的“天下”是诸子立论的学术对象,“内圣外王”是诸子努力实践自身学术的途径,“道术”是衡量诸子学术价值的标准。指出《天下》中对惠施的批评内容绝非误入,进而对该篇整体的学术批评的论述风格加以评析。

《庄子·天下》;“天下”;“内圣外王”;“道术”;学术批评

《庄子》作为道家经典之一,历来研究成果繁多,近年来形成“庄学史”①,推动《庄子》研究的进一步深入,其中就涉及对《庄子·天下》(下简称《天下》)的注释解读。近代以来,随着对先秦思想文化史、诸子学、学术史等专题研究的兴起,对《天下》的单篇研究成果也大量涌现②,由于成果丰硕,恕不一一罗列。现将《天下》的作者和创作时间问题加以说明。其一,关于《天下》的作者,学界尚有争议,本文认同庄周后学所作的观点。依笔者所见,既然《天下》注重以“道术”为学术批评的标准,又于诸子中独推崇老庄学说,故《天下》的作者理当是庄周后学。其二,从《天下》作者所批评的诸子推断,该篇成文于战国时期。在《天下》中论及有十八位诸子人物,其中如宋钘、尹文、彭蒙、田骈、慎到是稷下先生,再如相里勤、五侯、苦获、已齿、邓陵子、惠施、公孙龙、桓团,彼此都是时代接近之人。足见作者主要是对自己同时期的诸子进行批评,以此可推断《天下》形成时间应在战国时期。

通过对《天下》的研读,本文发现理解《天下》的核心是:诸子的学术在多大程度上对“道术”加以继承和发展,以及是否达到“内圣外王”。依据这一核心主旨的发现,本文将择出“天下”、“道术”、“内圣外王”等词,作为理解本篇的关键词。

一、关键词:“天下”——诸子皆以“天下”为学术对象

《天下》以“天下”一词开篇,发论所针对的背景是作者身处的战国时期动乱的时局。这一动荡的“天下”时局,成为诸子学理立论的对象。③这一点在《天下》中论述很明显,诸子学术的发论纷纷是以解决动乱的时局为中心的。若以含“古之道术有在于是者”的起始段引出批评对象为依据,对篇中所论及的诸子学术进行分类,可以分为六派:墨家一派,宋钘、尹文合为一派,彭蒙、田骈、慎到合为一派,关尹、老聃合为一派,庄子一派和惠施辩者一派(惠施辩者一派虽无“古之道术有在于是者”的起首段,然显系《天下》所批评讨论一学派,下文有详论)。《天下》反复提及“天下”一词多达30余次,而且在论述各派诸子学术的部分中均有出现。这主要是因为《天下》以诸子学术能否实现平治“天下”的效果,对其学术现实效用价值加以评估,这也许是本篇命名为“天下”的原因之一。④其实,除“天下”一词外,还有“万物”“天地”“道”等词汇,都在篇中批评各派诸子的部分中频繁出现。这的确是需要注意的现象,这些词汇不仅是本文发论的对象,也是“内圣外王”所实践的对象。纵观先秦诸子的学术思想,正如吕思勉指

出:“《淮南·要略》说诸子之学,其皆出于救时之弊……尤可见先秦诸子之学,实以政治社会方面为重,玄学方面为轻。”[1]258亦即《史记》所言“务为治者也”[2]3288-3289,大都表现出“治术”的特征。因为学术的诞生离不开时代背景,诸子学说表现出对于现实社会问题的关注与思考。这也表现出先秦学术注重现实需求的现世关怀、解决当前事务的务实精神,注重实践不尚空谈的特色,奠定了中国传统学术人文关怀的基调。

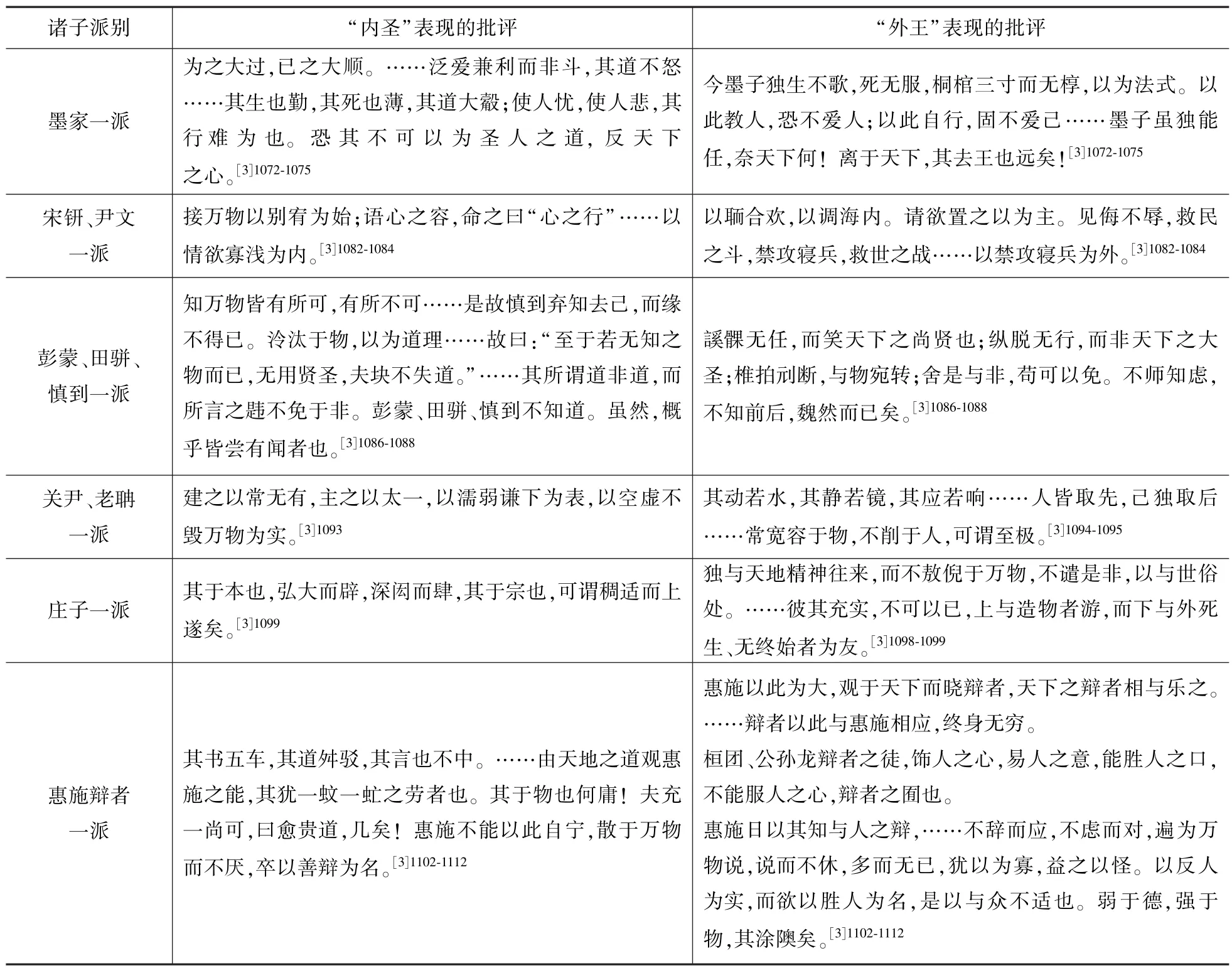

二、关键词:“内圣外王”——分“内圣”“外王”两层面的批评

《天下》在对诸子学术评判的每一部分,都涉及到“内圣”和“外王”两个层面。钱基博指出《天下》中提出的“内圣外王之道”是《庄子》一书的主旨,是“庄子所以自明其学”[4]90,那么《天下》以“内圣外王”作为批评诸子学术的依据也是自然而然的。历来学者们认为“内圣外王”是分“内圣”与“外王”两个层面,《天下》对于诸子学术的批评正是从这两个层面入手。所谓“内圣”的层面,是指在“道术”体悟的基础上所建立的学说,而“外王”则指以自身学术为依据进行实践的努力和效果。近人谭戒甫就已指出《天下》中所罗列的各派诸子都偏于一隅,前四派学说仅追求“外王”层面,而庄子的学术则达到“内圣”层面。⑤在谭戒甫的观点基础上,本文进一步发现,《天下》对诸子学派都分“内圣”“外王”两个层面予以批评。如下表所示:

诸子派别“内圣”表现的批评“外王”表现的批评墨家一派宋钘、尹文一派彭蒙、田骈、慎到一派关尹、老聃一派为之大过,已之大顺。……泛爱兼利而非斗,其道不怒……其生也勤,其死也薄,其道大觳;使人忧,使人悲,其行难为也。恐其不可以为圣人之道,反天下之心。[3]1072-1075接万物以别宥为始;语心之容,命之曰“心之行”……以情欲寡浅为内。[3]1082-1084知万物皆有所可,有所不可……是故慎到弃知去己,而缘不得已。泠汰于物,以为道理……故曰:“至于若无知之物而已,无用贤圣,夫块不失道。”……其所谓道非道,而所言之韪不免于非。彭蒙、田骈、慎到不知道。虽然,概乎皆尝有闻者也。[3]1086-1088建之以常无有,主之以太一,以濡弱谦下为表,以空虚不毁万物为实。[3]1093今墨子独生不歌,死无服,桐棺三寸而无椁,以为法式。以此教人,恐不爱人;以此自行,固不爱己……墨子虽独能任,奈天下何!离于天下,其去王也远矣![3]1072-1075以聏合欢,以调海内。请欲置之以为主。见侮不辱,救民之斗,禁攻寝兵,救世之战……以禁攻寝兵为外。[3]1082-1084謑髁无任,而笑天下之尚贤也;纵脱无行,而非天下之大圣;椎拍刓断,与物宛转;舍是与非,苟可以免。不师知虑,不知前后,魏然而已矣。[3]1086-1088其动若水,其静若镜,其应若响……人皆取先,己独取后……常宽容于物,不削于人,可谓至极。[3]1094-1095庄子一派其于本也,弘大而辟,深闳而肆,其于宗也,可谓稠适而上遂矣。[3]1099独与天地精神往来,而不敖倪于万物,不谴是非,以与世俗处。……彼其充实,不可以已,上与造物者游,而下与外死生、无终始者为友。[3]1098-1099惠施辩者一派其书五车,其道舛驳,其言也不中。……由天地之道观惠施之能,其犹一蚊一虻之劳者也。其于物也何庸!夫充一尚可,曰愈贵道,几矣!惠施不能以此自宁,散于万物而不厌,卒以善辩为名。[3]1102-1112惠施以此为大,观于天下而晓辩者,天下之辩者相与乐之。……辩者以此与惠施相应,终身无穷。桓团、公孙龙辩者之徒,饰人之心,易人之意,能胜人之口,不能服人之心,辩者之囿也。惠施日以其知与人之辩,……不辞而应,不虑而对,遍为万物说,说而不休,多而无已,犹以为寡,益之以怪。以反人为实,而欲以胜人为名,是以与众不适也。弱于德,强于物,其涂隩矣。[3]1102-1112

从上表中可见,诸子对“内圣”与“外王”两个层面都有实践:在“内圣”层面所体悟到的“道术”层次不一,在此基础上所建立的学术,被《天下》认为如同百家众技的“方术”;而在“外王”层面,《天下》对诸子学术对解决动乱时局的效果进行评价,除去老庄学派之外的各个诸子学派都显然太过于汲汲于世,力图在“外王”层面有所作为和建树。《天下》认为诸子在“外王”层面的实践效果从墨家一派依次降低,忽视了“内圣”层面的提升,唯独到庄子一派时“内圣”层面才能较为完全地“上遂”于“道术”。庄子一派在“外王”层面,表现出一种超越现实功利和物质世界的特性,达到“独与天地精神往来”,“上与造物者游,而下与外死生、无终始者为友”的境界。在“外王”达到的实践效果上,老庄的治世目标很近似,就是以混同涵容万物、无为而治,这是《天下》作者所激赏的。

三、关键词:“道术”——以“道术”为批评标准

《天下》开篇即提出“天人”、“神人”、“至人”、“圣人”、“君子”、“百官”和“民”七者。他们对“道术”的体悟层次不一,最高的境界是“不离”,“天人”、“神人”、“至人”便能三“不离”。其次的境界是以“道术”来安顿自身,依次便是“圣人”、“君子”、“百官”和“民”。而只有更好地体悟“道术”的人才能做到真正的“内圣外王”。既然《天下》的作者认为“道术”是用来平治天下的,那么在他的学术评价中很重要的两点便是:诸子学术对“道术”体悟的层次达到何种程度,其学术对于解决当时的动乱时局发挥何等作用。《天下》的作者在对诸子学术批评的先后次序上,就是按诸子对于“道术”的体悟的层次来逐一叙述的,即墨家至彭蒙、田骈、慎到一派浅层次的悟道,老庄进而接近于“道术”,然而至惠施辩者一派的学术则完全与“道术”背离。

由篇中第一部分对学术时代背景的交代中,可以清楚地看到“道术”本源于一,“天人”等七种人皆能以“道术”相安于身。后来“天下大乱,贤圣不明,道德不一”[3]1069,造成诸子只得到“道术”的一端便“自好”和“以自为方”。《天下》的作者不禁悲叹“内圣外王之道,暗而不明,郁而不发……道术将为天下裂”[3]1069。下文紧接着论述六派诸子的学术,前五派的起首句先点明“古之道术有在于是者”,即皆先例举“道术”分裂后有此种表现。然而每一派诸子仅是发现并体悟到“道术”之一端,便“闻其风而说之”。到惠施与辩者这一派时,作者已不认为其学术保有“道术”的成分,惋惜悲叹“道术”于此派不复存留。这一论述,恰好和开篇第一部分中指出“(道术)散于天下而设于中国者,百家之学时或称而道之”[3]1065相呼应。具体例证如下:

不侈于后世,不靡于万物,不晖于数度,以绳墨自矫,而备世之急。古之道术有在于是者。墨翟、禽滑厘闻其风而说之。[3]1072

不累于俗,不饰于物,不苟于人,不忮于众,愿天下之安宁以活民命,人我之养,毕足而止,以此白心。古之道术有在于是者。宋钘、尹文闻其风而说之。[3]1082

公而不党,易而无私,决然无主,趣物而不两,不顾于虑,不谋于知,于物无择,与之俱往,古之道术有在于是者,彭蒙、田骈、慎到闻其风而说之。[3]1086

以本为精,以物为粗,以有积为不足,淡然独与神明居。古之道术有在于是者,关尹、老聃闻其风而说之。[3]1093

芴漠无形,变化无常,死与生与,天地并与,神明往与。芒乎何之,忽乎何适,万物毕罗,莫足以归。古之道术有在于是者。庄周闻其风而说之。[3]1098

惠施多方,其书五车,其道舛驳,其言也不中。[3]1102

足见,作者以“道术”作为批评诸子的起点并以“道术”为标准,依体悟“道术”的层面来评价诸子的学术价值。

其一,以诸子学术是否源自“道术”,作为选择其学术批判对象的标准。《天下》的作者所选择的批评对象,以稷下学宫先生居多,但又不全面,缺少很多我们今天看来很重要的诸子人物。若从篇中关键词“道术”的角度来看,就可以解释这一问题。一方面,《天下》对于批评对象的选择,是以“道术”为标准而去取的。篇中所罗列的前五个学派,都得到“道术”的某一方面的表现而加以继承发扬。特殊的是惠施和辩者这一派,作者对惠施学说的批评程度很猛烈,认为其学术背离了“道术”,按“道术”的标准似乎是可以不提的。但因为庄周与惠施私交甚密,难以绕开。同时,作者也借此有意对桓团、公孙龙等辩者加以批评,说出对“道术”往而不返的无可奈何。另一方面,作者的写作目的不在于要对当时所有诸子一一批评,而是重在通过批判,表明自己的学术观点和立场,所以没有必要对诸子逐一详细评说。

其二,从与“道术”的契合程度的多少这一角度,分析诸子学说的学理价值。《天下》中云:墨子之道“其生也勤,其死也薄,其道大觳”[3]1075,墨子节用、非攻、兼爱,近于道;宋钘、尹文之道“以禁攻寝兵为外,以情欲寡浅为内”[3]1084,宋尹学派为人太多、为己太少,近于老庄提出的“无己”;彭蒙、田骈、慎到之道“齐万物以为首……知万物皆有所可,有所不可”[3]1086,彭蒙、田骈、慎到都接近于老庄的“任物自然”。之后篇中对老庄所作的自家评判,则高扬其已经与“道术”契合程度极高。关尹、老聃之道“建之以常无有,主之以太一,以濡弱谦下为表,以空虚不毁万物为实”[3]1093,庄子之道“独与天地精神往来,而不敖倪于万物,不谴是非,以与世俗处”[3]1098-1099。诸子的学术都有契合“道术”的地方,但是都流于褊狭,或不足,或太过,例如墨子就“为之太过,已之太甚”。在这里值得注意的是,田骈、慎到师从彭蒙老庄一派,其学术却具有后世法家哲学的意味。《史记》中明言慎到、田骈“皆学黄老道德之术,因发明序其指意”[2]2346。高亨则又引《荀子》指出:“彭、田、慎,法家也,《荀子·非十二子篇》:‘尚法而无法,下修而好作,上则取听于上,下则取从于俗,终日言成文典,反紃察之,则倜然无所归宿,不可以经国定分;然而其持之有故,其言之成理,足以欺惑愚众,是慎到、田骈也。’”[4]199-200《天下》的作者是有意回避对田骈、慎到学术思想中“法”的批评,而是针对其学术思想中“道”的内容加以批评,这就更能证明《天下》是以“道术”作为批评诸子学术的标准。

其三,以“道术”作为标准,评判诸子学术推行后的实际效用价值。《天下》从“道术”角度,评估诸子学术对于解决动乱的时局发挥怎样的作用,这属于“道术”如何实现“内圣外王”层面的讨论。“道术”与“内圣外王”是体用关系,即“道术”为体,“内圣外王”为用。例如篇中说“墨翟、禽滑厘之意则是,其行则非也……乱之上也,治之下也。虽然,墨子真天下之好也。将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也夫!”[3]1080“乱之上也,治之下也”,即他们的学术治世不足,反而容易造成更多的动乱。再如宋钘、尹文“其为人太多,其自为太少……以为无益于天下者,明之不如已也。以禁攻寝兵为外,以情欲寡浅为内。其小大精粗,其行适至是而止”[3]1084,他们四处奔走“上说下教”却遭致“上下见厌”,其学术的实践效果也只能到此地步。彭蒙、田骈、慎到“常反人,不见观,而不免于鲩断。其所谓道非道,而所言之韪不免于非。彭蒙、田骈、慎到不知道。虽然,概乎皆尝有闻者也”[3]1091。作者无疑已看出这一派学术所谓的“道”不是真正的“道”,只是对“道”有所耳闻罢了,实践中是反于人之常情,不被人们接受认可。论及老庄学派时,《天下》认为关尹、老聃的学术对道的体悟已经达到“至极”,赞叹其为“古之博大真人哉”[3]1095。篇中对于庄子更是赞誉有加,“其应于化而解于物也,其理不竭,其来不蜕,芒乎昧乎,未之尽者”[3]1099,认为没有人能完全理解其学术的高深境界。相比较之下,篇中对于诸子学术的实践效果的批评所着笔墨甚重,指出诸家学术不及庄子学派顺道自然,而存在反常情常理的地方。

四、《天下》对惠施的批评非误入

《天下》篇末对于惠施、桓团、公孙龙的批评,谭戒甫认为是后来误入本篇的,应另作《惠施篇》。⑥实际上以本文提出的《天下》中“天下”、“内圣外王”、“道术”三个关键词来解读,可以证明对惠施一派的批评绝非误入。首先,惠施一派学术与“道术”无关。篇中这一部分的开头没有对“古之道术有在于是”的描述,即表明作者认为惠施等人的学术并非出于对“道术”的体悟和继承。但之所以作者仍对其学术加以批评,一方面是因为惠施与庄子的学术交流较多,另一方面是为承接本篇论述“道术”分离趋势的论述线索。其次,惠施一派未能将“天下”为其学术对象。篇中详细罗列惠施的“历物十事”和“辩者二十一事”,使得读者可以清楚地看到这一派学术所关心的问题,并非动荡的“天下”乱局,所进行的辩论也丝毫无益于当下时局的安定。篇中批评惠施“其道舛驳,其言也不中”,虽然其才学很大,但是“施存雄而无术”,这种空疏的学术对解决当下的时局无用。“桓团、公孙龙辩者之徒,饰人之心,易人之意,能胜人之口,不能服人之心,辩者之囿也。”[3]1111辩者们只是逞口舌之利,却不能真正得到他人对其学术的赞同和信服。再次,既然惠施一派既不关心“天下”,其学术又绝非出自“道术”,那么就更谈不上“内圣外王”的实践层面。尽管如此,作者还是从惠施学派的学术实践效果加以批评:

[惠施及辩者]以反人为实,而欲以胜人为名,是以与众不适也。弱于德,强于物,其涂隩矣。由天地之道观惠施之能,其犹一蚊一虻之劳者也。其于物也何庸!夫充一尚可,曰愈贵道,几矣!惠施不能以此自宁,散于万物而不厌,卒以善辩为名。惜乎!惠施之才,骀荡而不得,逐万物而不反,是穷响以声,形与影竞走也。悲夫![3]1112

惠施与辩者一派,学术上颠覆人之常识、常情、常理,为的是显示自我才智能“胜人”。“其于物也何庸”,其学术的狭隘,以致连方术也算不上,遑论“贵道”。《天下》作者看到,至惠施与辩者这一派,“道术”的分裂已是无法挽回的事实。文末出现“何庸”“尚可”“几矣”“惜乎”“悲夫”等感情色彩很浓的词汇,表达出作者对“道术”消散的消极悲观的情绪。这与篇首的悲叹“道术将为天下裂”的立论一脉相承,首尾呼应。从论述的文脉和情感的连贯性上来看,全篇一气呵成。所以,对于惠施学派的批评并非误入《天下》。

五、《天下》学术批评风格之评析

《天下》的作者站在“道术”的制高点来对诸子学术进行分析、总结、批判和评价,引发值得深思的几个问题:第一,《天下》作者引之为绳墨规矩的“道术”究竟有哪些特点,为何认为先秦出于一元?第二,《天下》以“道术”作为对诸子学术的评价标准是否客观和具有普遍意义?还是以自家标尺量他人长短,从而达到抑诸子而扬老庄的目的?第三,以往学界对该篇赞赏有加,作为一篇学术批评论文,《天下》是否有其批评论述的不足之处?

从先秦学术的起源来看,作者认为诸子学说诞生于一元,这不仅符合“道术”本一元的思想,同时也客观反映出诸子学术源于巫史之学,学术早期惟存于官学的客观事实。关于“道术”,篇中没有明确的定义,只能通过论述“古之人其备乎”的表现,以及批评诸子(特别是老庄)时依据的标准,来认识“道术”的含义。可以肯定的是,“道术”的批评标准与老庄的“道”论密切关联。作为老庄后学来批评先秦诸子学术,作者所树立的批判标准——“道术”,显然就是来源于本学派的核心范畴“道”,这也是区别于其他诸子的学术批评标准的。如从篇中唯独老庄学术能符合于“道术”的批评来看,也可以观察到“道术”含义近似于道的概念的特性。再如篇中所论的“道术”所出的一元说,即是符合道的一元特性,“道术”的无所不在,能分散到天下,表现为诸端绪等特征,这些都体现着老庄哲学的核心概念——道。

《天下》既然以自己树立的“道术”为准,来确立自己在学术界的批评话语权,不得不怀疑《庄子》将《天下》作为全书结尾篇目,含有为老庄学说争夺学术上的正统地位的目的。事实也的确如此,在先秦诸子蜂起、学说迭兴的时代中,一个学派必然通过批评其他诸子的学术,来争取自己在学术界的地位。例如《韩非子》中的《显学》篇,《荀子》中的《非十二子》篇等等。《天下》的写作目的即是为了确立庄子学派的学术地位。作者以“道术”为标准对诸子学术的价值予以评判,显然对于老庄学术赞誉有加,几乎没有异词与批评。通过对诸子进行批评贬抑,抬升老庄学说的地位。而且《天下》的作者是老庄一派,确实让人怀疑是否有自我标榜高举的嫌疑。在《天下》所批评的六派诸子学术中,除庄子一派外,其余学派存在一人以上的代表人物,之间具有一定的学术继承关系,故而篇中径称之为“百家”。之所以唯独庄周一人独自作为批评对象出现,不与老子、关尹同列。这和后世老庄并称的观点相异,老庄之间的学术传承关系就显得扑朔迷离。

《天下》是我国较早的学术批评论文之一,对先秦学术的发展进行总结和批判表现出学术批评早期形态,难免在学术的批评上表现出一些不足。

其一,纵观《天下》,笔者认为其学术批评的基调是悲观的。这种悲观在篇中具体表现为以下四点:第一,篇中提出“道术”分裂为百家所治的“方术”,认为后世学者再难以达到“道术”的完备。第二,百家偶得“道术”所遗留端绪之一端,欣然自喜,这是一种学术上的狭隘与偏执。第三,以作者的“道术”为学术价值的批评标准来看,诸子都已偏离“道术”,而且是“往而不返”。第四,篇中对六派诸子的批评中也透露出对“道术”分裂的惋惜之情,以及由此产生的对先秦学术消极的评价。无怪乎作者在开篇和结尾处都发出“悲夫”的感慨。是否先秦学术发展的状况,果真如此让人气馁呢?其实“道术”与“方术”(诸子学术)的关系,犹如树干与树枝的关系,其本源“道术”是作为树干的一个整体,其分裂后出现的诸子学术则为诸枝干。毋庸置疑,先秦百家争鸣对于中国传统学术发展产生积极影响,这亦犹如只能在枝干上才能结出累累果实。显而易见,先秦学术的繁荣不仅成为中华传统文化的早期源头,在这一时期由诸子所提出的一些核心概念以及哲学思想的命题,例如“精神”、“气”、“道”等,为后世学者所继承并借以构建自己的学术体系。

其二,《天下》的作者只是单纯认为诸子学术出于一元,认为诸子学术都是对“道术”分裂后某一端绪的接续与发展,却忽视诸子在学术路径上的独立发展与学理上的改造创新,以及诸家学说之间彼此互相影响并走向融合。《汉书·艺文志》中就指出:“诸子十家……各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,辟犹水火,相灭亦相生也。”[5]1746诸子学术是彼此如水火相济的,这种融合趋势在稷下学宫学者之间的思想交锋中已有表现。同时,篇中最后也未对今后的学术发展趋向做出预测,只是消极悲观地认为“道术”的分裂难以挽回,除老庄学派尚能接近外,其余诸子都对“道术”背离得越来越远,尤其以惠施和辩者为著。

其三,《天下》侧重于对于诸子学术的正反两面的批评,缺乏对这六派诸子之间关系的比较论述,未能阐发六派诸子之间是否存在彼此之间的批评。例如在儒墨占据学术上风后,二家彼此相非,作者却未能加以论述。《天下》仅就批评而批评,忽视应有的建设性意义,未能通过批评来加强自我学理体系的构建,而针对其他诸子学术中的种种缺失弊端,亦未能提供建议方案。

由于存在这些批评论述不足之处,若以今人之见来看,《天下》似乎还不能算作一篇完满的学术批评论文。

注释:

① 现所见到的有崔大华:《庄学研究》(北京:人民出版社,1992年),此后不断涌现庄学著作,例如熊铁基主编的《中国庄学史》(长沙:湖南人民出版社,2003年),李宝红、康庆:《二十世纪中国庄学》(长沙:湖南人民出版社,2006年),刘洪生:《20世纪庄学研究史稿》(郑州:中原农民出版社,2007年),方勇:《庄子学史》(北京:人民出版社,2008年),刘固盛、刘韶军、肖海燕:《近代中国老庄学》(福州:福建人民出版社,2014年)等。

② 例如顾实《〈庄子·天下篇〉讲疏》、梁启超《〈庄子·天下篇〉释义》、方光《〈庄子·天下篇〉释》、谭戒甫《〈庄子·天下篇〉校释》、马叙伦《〈庄子·天下篇〉述义》、钱基博《读〈庄子·天下篇〉疏记》、高亨《〈庄子·天下篇〉笺证》等。上所举“庄学史”专著中已经搜罗详尽,另可参单演义编《〈庄子·天下篇〉荟释》(黎明日报社,1948年初版,2009年由西北大学修订再版),张丰乾主编《〈庄子·天下篇〉注疏四种》(北京:华夏出版社,2009年)等。

③ 《汉书·艺文志·诸子略》就已说明诸子学术诞生的背景:“诸子十家,……皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之术蜂出并作。”([汉]班固:《汉书》,北京:中华书局,1964年,第1746页。)

④ 先秦时期典籍或篇章之命名,多以文中首句前几字为题,《庄子·天下》具有这一特征,这是《天下》篇名由来的原因之一。《庄子》外篇中有《至乐》篇也是以“天下”二字开篇,但篇名却未定为《天下》。依刘笑敢所见,《至乐》篇不能肯定作于先秦,则《天下》篇未必作于先秦。参见刘笑敢:《庄子哲学及其演变》,北京:中国社会科学出版社,1988年,第48-49页。本文所见的观点,亦或可聊备一说。

⑤ 谭氏书中以简图例举出《天下》篇中前四诸子的学术“偏于外王”,庄子的学术“偏于内圣”。谭戒甫:《〈庄子·天下篇〉校释》(铅印本),汉口:华中日报社印刷所,1935年,第二八页上。⑥ 谭戒甫举《北齐书·杜弼传》“(弼)注庄子惠施篇”证明《庄子》中确有《惠施篇》。笔者认为谭氏推论未必足据以为信,其一,未能解释何以见得《惠施篇》就在《天下》后;其二,后世学者若是删减《惠施篇》,又为何将其擅入《天下》。

[1]吕思勉.中国通史[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[2][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[3][清]郭庆蕃.庄子集解[M].北京:中华书局,1961.

[4]高亨.《庄子·天下篇》笺证[M]//张丰乾.《庄子·天下篇》注疏四种.北京:华夏出版社,2009.

[5][汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[责任编辑 董兴杰]

B22

A[文章DOI]10.15883/j.13-1277/c.20150401405

2015-07-16

唐祉星(1990—),男,甘肃兰州人,兰州大学历史文化学院硕士研究生。