反家庭暴力庇护所低入住率原因探索

——受暴妇女与社会工作者视野下的定性研究

王婷彦

(顺德职业技术学院,广东 佛山,528300)

反家庭暴力庇护所低入住率原因探索

——受暴妇女与社会工作者视野下的定性研究

王婷彦

(顺德职业技术学院,广东 佛山,528300)

运用定性研究的方法,通过对受暴妇女以及相关社会工作者的访谈,探究受暴妇女不选择进入庇护所的理由以及社工对于这一现象的看法,分析反家暴庇护所低入住率的原因。研究发现,庇护所低入住率现象出现的原因有两个方面。从个人层面看,有受暴人对庇护所不够了解、入住需求不强烈、受困于家暴环境以及受“家丑不可外扬”等旧观念束缚等;从社会层面看,有法律和整合机制不健全、庇护所位置和服务不理想、入住手续繁杂、宣传不到位等。应加快相关法律法规的制定,建立联动机制,加大宣传力度,完善庇护所建设,简化入住程序,并提供多种类型的服务。

反家庭暴力庇护所;入住率;原因;政策建议

一、反家庭暴力庇护所的运营状况

(一)反家庭暴力庇护所与家庭暴力

要清楚反家庭暴力庇护所与家庭暴力间的关系,首先要明确后者的定义。在国外研究中,学者们通常将“家庭暴力”与“亲密伴侣暴力”(intimate partner violence)联系起来,指的是亲密关系中对伴侣实施的肢体暴力、精神暴力、性暴力以及经济控制。[1-2]我国于2015年出台的《中华人民共和国反家庭暴力法》(草案)明确,家庭暴力指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。综合国内外的定义以及国内反家庭暴力庇护所的特点(大部分是面向受暴妇女开设),本研究中所指的家庭暴力特指亲密关系中针对女性所实施的系列暴力行为。

同时,不同的学术研究与跨国家调查报告显示,家庭暴力是一个世界性的问题。[3-6]中国也存在家庭暴力现象,[7]2011年全国妇联发布的《第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告》显示,24.7%的中国妇女曾经历过不同类型的家庭暴力,[8]且这一比例近年来不断上升。

诚然,家庭暴力是一个社会问题,[9]随着《中华人民共和国反家庭暴力法》(草案)的出台,国家与社会各界对于这一问题的关注越来越多。而反家庭暴力庇护所(下文简称为“庇护所”)正是回应这一社会问题的一个重要举措,[10]为受暴妇女提供重要的物质支持与精神支持,[11-13]具体表现为面向服务对象提供临时性安全庇护以及包括心理辅导、个案辅导在内的配套服务。

(二)中外反家庭暴力庇护所状况比较

虽然庇护所是应对家庭暴力问题的重要手段,但国内外庇护所发展情况不一,其主要体现为:国内反家暴庇护所起步晚、入住率低。

国外庇护所发展于20世纪70年代初期,近年来,西方国家的庇护所已经为数以万计的受暴妇女提供庇护服务。[14]相比之下,国内(不包括港澳台地区)第一家反家暴庇护所成立于20世纪90年代。[15]时至今日,我国庇护所在发展中却屡遇困难:各地的庇护所频繁开办,也频繁关闭;庇护所内基础设施相对完善,与现实情况的高空置率形成对比,根据不完全统计,国内许多庇护所经历着“零人入住”的状况,没有达到救助受暴妇女的初衷。[15-16]

因而,在家庭暴力问题普遍存在的情况下,我国庇护所呈现出入住率低的特点,没有发挥预设的作用,这一现象值得关注与研究。

二、国内外研究对于反家暴庇护所低入住率现象的解释

国内外关于庇护入住率影响因素的研究专注在不同角度:国外文献偏向从个人层面探讨影响受暴妇女决策过程(是否进入庇护所)的因素,国内文献偏向从社会层面探讨我国反家暴庇护所入住率低的原因。

(一)国外相关研究中,受暴妇女决定是否进入庇护所时的影响因素

归纳起来,这些影响因素大致有如下几个。

第一,受家庭暴力的经历,包括受暴程度以及受暴类型。研究发现,受暴严重性越高、频次越多的妇女感觉难以忍受停留在家庭暴力环境,因而更加倾向于进入庇护所寻求帮助。[17]同时,相比于经历精神暴力与性暴力,遭受肢体暴力的女性更倾向于选择到庇护所求助,[10]但此研究并没有涉及经济控制这一项家庭暴力类型。

第二,受暴妇女的人口特征。Grossman与Lundy于21世纪初在美国中西部通过长达七年的二手资料分析得出:选择进入庇护所与选择不进入庇护所的受暴妇女有不同的人口特征。[10]进入庇护所的妇女相对而言性格更加脆弱、受教育程度更低、找工作能力更弱。此外,经济上不独立的受暴妇女也较为倾向于寻求庇护所的帮助。[18]

第三,社会支持网络。有学者发现,缺乏有效社会网络的受暴妇女更倾向于选择进入庇护所,其中有效的社会支持包括情感性支持、信息性支持以及工具性支持。[19]

第四,对于庇护所的知晓程度。部分受暴妇女没有选择进入庇护所的最直接、最浅显的原因是她们不知晓庇护所这一服务。[20-21]

除了从个人层面分析,国外学者也曾探讨种族文化对庇护所入住情况的影响。研究发现,相比于白人女性,非裔美国人在家庭内羞于讨论庇护所话题,对进入庇护所更加感到羞耻。[20]类似地,亚裔美国人的家庭也对庇护所有所避讳。[22-23]

(二)国内外相关研究对中国反家暴庇护所入住率低的归因

反观国内相关研究,学者们习惯从社会层面考察中国反家暴庇护所入住率低的情况。影响庇护所入住率的因素主要为以下几个方面。

第一,庇护所的设置,包括庇护所的发展背景、运营模式、专业性与服务项目。国外庇护所在一定程度上是女权运动的产物,但我国庇护所多属于政绩工程,没有能够完全从受暴妇女的角度出发。[14]国内庇护所发展至今,呈现出至少三种运营模式:政府或妇联主导、企业主导、NGO主导。政府或妇联主导的庇护所主要依托救助站设施,资金充足,却缺乏隐秘性与专业的社工辅导服务;企业主导的庇护所能够帮助妇女掌握工作技能,为其提供就业机会,但同样缺乏专业的服务项目;NGO主导的庇护所提供更加专业的社工服务,却普遍面临资金不足的困境。同时,我国不同类型的庇护所在配套儿童服务、心理辅导、法律援助等服务项目方面都有所欠缺。[14-15,24]这些发展背景的缺陷、运营模式的不完善以及相关救助服务的缺失,使得国内反家暴庇护所入住率偏低。

第二,法律因素。我国与家庭暴力以及妇女庇护所相关的法律法规主要包括《婚姻法》,规定“禁止家庭暴力”;《妇女权益保障法》,要求相关机构“依法为受暴妇女提供救助”;《刑法》,表明对实施家庭暴力构成犯罪的行为依法追究刑事责任;《治安管理处罚法》,对于殴打、伤害、虐待家庭成员者,按情节轻重给予警告、处罚、拘留等处罚;《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,使在救助站内附设反家暴庇护所成为可能。2015年3月,国家颁布《关于依法处理家庭暴力犯罪案件的意见》;2015年7月28日,国务院常务会议通过《中华人民共和国反家庭暴力法(草案)》。然而,国内如今仍没有系统成型的法律规定各政府部门处理家庭暴力事件的职责以及具体处理规范;反家暴庇护所也没有法律上的界定、缺乏运营的法律依据。这些法律上的局限使得庇护所在运营管理上遇到许多阻碍,间接地影响到其入住率。[14,24]

第三,文化因素。具体从社会支持视角与大众心理视角分析。西方社会中个人本位的观念巩固,亲友间的非正式支持网络较弱,使得包括庇护所在内的社会组织发展空间扩大;相比而言,中国人家庭观念浓厚,以家庭为核心的社会支持网络作用更大,因而受暴妇女倾向于首先向家人、朋友求助,而不是选择向庇护所求助。[14]此外,受到大众心理的影响,中国人通常认为家庭暴力仍然是家庭内部的问题,公权力不应干涉;同时,受暴妇女受传统思想影响,羞于向庇护所求助。

除此之外,相关研究还表明,缺乏有效宣传、缺少各部门间有效的反家暴协同机制同样制约着庇护所的发展,使得其入住率偏低。[14-16]

总体上,现有的文献从个人与社会的层面分析影响庇护所入住率的原因,并得出了一定的成果,然而在某些领域仍然存在理论的空白。首先,国内研究忽视个人层面的因素,而由于中外经济、文化、制度上的诸多差异,国外研究所得不能直接反映国内情况,因此,我们不能系统地把握个人与社会层面的因素是如何共同作用、影响国内庇护所入住率的;其次,国内的庇护所相关研究极少以服务接受者与服务提供者作为研究对象,受暴妇女的想法是如何影响庇护所入住率的、有关的社会工作者如何看待庇护所入住率低的现象,我们了解甚少。所以,在现有研究的基础上,有必要从受暴妇女与社会工作者的角度重新审视庇护所的入住情况,从新角度解读这一现象,从而提出更有针对性的改善建议。

三、受暴妇女与社会工作者视野下的原因探索

本研究采用访谈式定性研究的方法,通过与受访对象的直接交谈,鼓励其分享自己的经历,从而得出对研究现象的多层次、较具体的理解。而访谈式定性研究搜集到的数据更加容易向政策的制定者与执行者解释,使研究结果对于关键的利益相关者而言更加有意义。[25]

本研究判断抽样的标准为:“于设置有妇女庇护所的地区生活,于妇女庇护所成立后遭遇过家庭暴力而没有入住庇护所的妇女”以及 “于设置有妇女庇护所的地区工作,负责处理家庭暴力相关个案的社会工作者”。经过研究员的筛选与联系,本研究最终选定了佛山市顺德区容桂鹏星社会工作服务社与深圳市鹏星家庭暴力防护中心这两家社会组织,以其中从事反家暴工作的社工及其引荐的符合判断标准的受暴妇女为研究对象。两组织所属地区的家庭暴力状况如下:顺德区于2015年针对其中一个管辖街道——容桂街道做过调查,结果显示17.8%的受访者曾经历过家庭暴力;①深圳市2010年对区域内10所学校1 300名初高中学生做过调查,结果显示23.9%受访者表示身边存在“1~3个”家庭暴力受害者。[26]即使受实际情况所限,两地具体数据不同,但家庭暴力仍以社会问题的形式存在于本研究涉及的两个地区。

同时,本研究涉及的两所社工机构所依托的反家暴庇护所分别是佛山市顺德区“爱家园”庇护所以及深圳市救助站内附设的妇女庇护所。前者属于社工机构主导,地址不向外公开,配备专业社工,服务覆盖顺德区;后者属于民政局与妇联主导,附设于市救助站中,地址公开,人员配置不详,服务覆盖深圳市。而按照“入住庇护所人数/本地机构家庭暴力事件咨询个案数”的公式计算庇护所入住率。据两所反家暴庇护所提供的现有数据,“爱家园”庇护所2014年入住率为2%,深圳市救助站内附设的妇女庇护所2013年入住率为1%,年入住率均少于5%,属于低入住率的情况。②

经过2015年1月至4月的实地采访,本研究一共对8名符合判断标准的人员进行访谈,包括5名社工和3名受暴妇女。

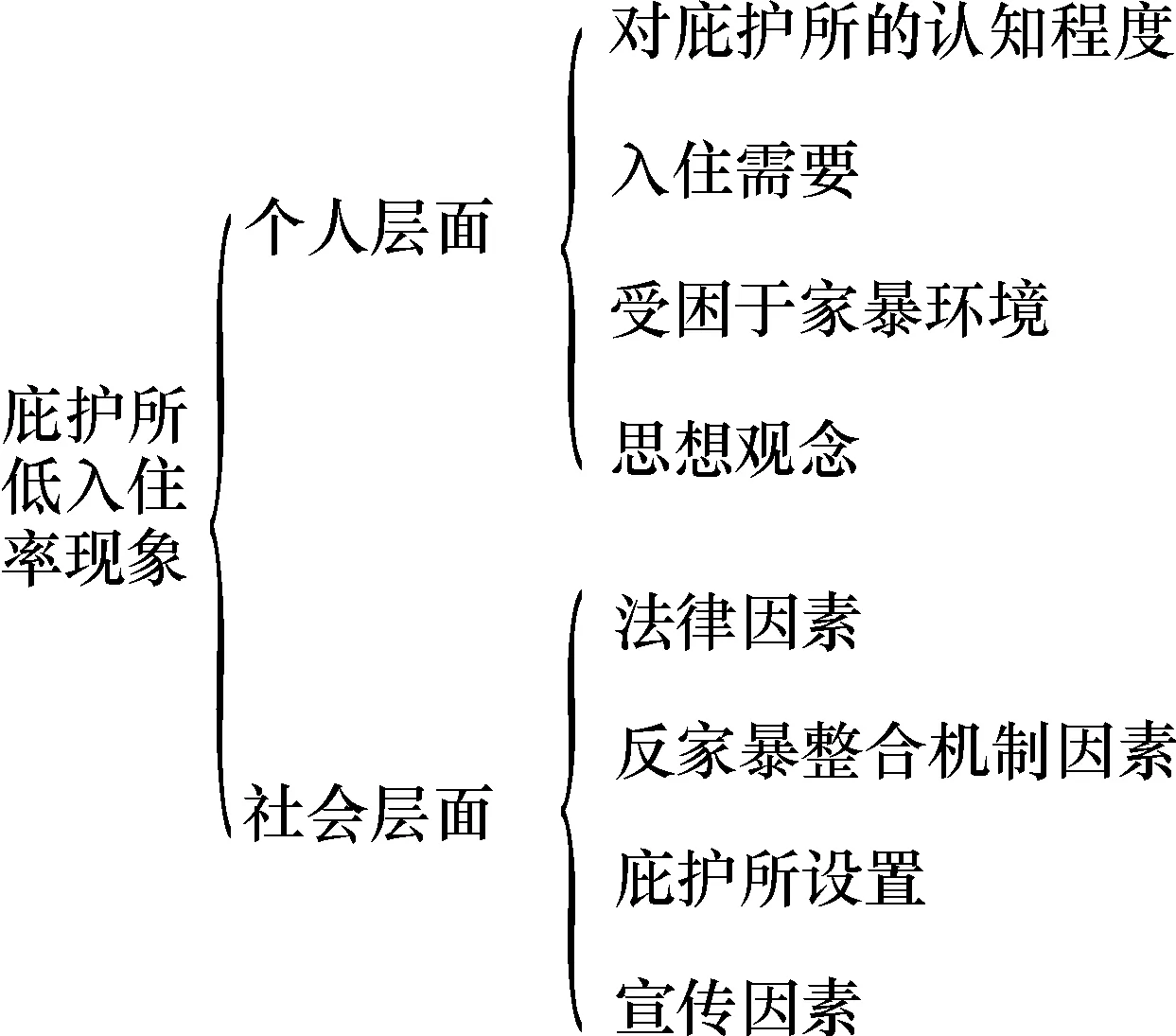

本研究在深度访谈后归纳出导致反家暴庇护所低入住率现象出现的八个因素,分别从属于个人层面与社会层面(详见图1)。

图1 导致庇护所低入住率现象出现的八大因素

(一)个人层面

在个人层面上,受暴妇女会基于四个因素做决策,选择是否进入反家暴庇护所:对庇护所的认知程度、入住庇护所的需求判断、逃离家暴环境的可能性以及思想观念。

1.对庇护所的认知程度

虽然反家暴庇护所在我国已经有20多年的运营历史,但这项设施并不被广大公众所熟知。当受暴妇女被询问“为什么当时没有选择进入庇护所”这一问题时,有相当一部分的受访者表示,“因为不知道有庇护所”。同时,参与研究的相关社工也表示,其接触的受暴妇女大部分是不知道反家暴庇护所的存在,少部分听说过庇护所的受暴妇女对其提供的服务也不了解。如此,在不知道有庇护所这一救助设施以及不了解庇护所定位的前提下,受暴妇女不会倾向于主动向其寻求庇护。

2.入住需求

反家暴庇护所面向所有有入住需求的受暴妇女开放。受暴妇女在决定是否入住庇护所的时候,会评估自己是否有这个需求,而认为自己没有入住需求的受暴妇女主要是基于两个方面的考虑。

第一,受暴程度。受暴程度高的妇女更倾向于到庇护所求助。在现实操作中,认为自己有受庇护需要的受暴妇女可以主动向社工机构、妇联或相关组织提出入住庇护所;而当她们向社工求助时,社工有一套评估受家暴程度以及危险系数的量表,如果量表结果显示出其面临着较高风险,相关工作人员会建议其入住庇护所。

参与本研究访谈的妇女受暴程度普遍不高,某些受访者认为,自己曾经所处的家暴环境还不至于让她们要逃离,这个时候,她们会首先选择独自面对,而不是选择入住庇护所这样一个陌生的环境。但她们表示如果受到较高程度的家暴,比如遭受生命威胁时,会考虑入住庇护所,同时声称身边有许多比她们遭受更严重家暴的妇女十分需要庇护服务。

我从来都没有想过进入庇护站。第一是因为不知道,但现在知道了,我也没有想过要进去。我认为还不需要。我觉得自己还不至于弱到这样的程度。我觉得自己挺强的。(受暴妇女B)

第二,可利用的社会支持网络。社会支持网络理论认为,人们在遭遇生活事件的时候,需要资源以应对问题,其中社会支持网络就是应对问题的外在资源,有助于缓冲压力带来的负面影响。受暴妇女在处理遭受家庭暴力这件事情上,也会自然而然地寻求自身的社会支持网络帮助。而当她们有离开家暴环境的需求时,普遍会优先利用非正式社会支持网络,即向亲戚朋友寻求帮助。虽然非正式的社会支持网络只在小范围内产生作用,但在这种情况下对个人的帮助是直接而快速的;相对而言,反家暴庇护所属于正式支持网络,对受暴妇女来说可能是最后一项选择,只有在求助非正式支持网络无效时才会考虑。

(受暴妇女)自己有地方住,就会选择住着先,或者去亲戚朋友家(而不是去妇女庇护所)。(社工C)

年前有一个案,她被丈夫赶出来,向我们求助,当时她有庇护的需要,我们也有评估出来,但是到最后,她有朋友找她,招呼她到自己家里住了。所以有的时候,不是去到最后一刻,她也不会求助陌生人,如果自己还有可用的支持网络,还会选择那个。(社工B)

3.受困于家暴环境

有庇护需求且愿意入住庇护所的受暴妇女在实际行动中,也未必能顺利入住庇护所,其中的原因可能是客观上不能离开家暴环境。

因为我走不了。当时和我老公争吵,他几乎24小时跟着我,每天不停打电话骚扰我,我根本没有办法走开。除了上班,其他时间我都走不开。(受暴妇女A)

也有其他10例左右的个案是咨询过这个(庇护站)服务,也有机会入住的,但后来因为各种原因而没有入住。有的是,(受暴妇女)说要回家拿衣服,就被老公抓住不能出来了。(社工A)

上述的例子反映出一种普遍情况,在家暴环境中,施暴者可能会限制受暴者的行为,不希望受暴者离开自己,离开家暴环境。而在女性作为受暴者的情况下,她们就更加难以以自身之力逃离,从而丧失入住庇护所的机会。

4.思想观念

人的思想观念会影响人的行为,社会普遍的价值观念会影响受暴妇女处理家庭暴力事件的态度和决策。自古以来,中国女性就被教导在婚姻中以“忍”这一策略应对各种挑战与冲突;[27]同时,中国传统价值的一个重要特征是家族取向,即凡事以家为重,以个人为轻。[28]所以,当家庭内发生冲突的时候,受暴妇女习惯以维持家庭关系为目的,选择对家庭暴力表现顺从,也会为维护家族声誉而不向家族外的人诉说(俗话中的“家丑不外扬”)。受暴妇女认为,如果自己贸然离开家,便违背了传统“忍气吞声”的观念,可能会给自身或家庭带来不良影响,从而打消入住庇护所的念头。

因而,相比于西方女性,华人女性宁愿自己承受而不愿向外人求助,更不愿意离开熟悉的环境而入住庇护所。这是导致国内庇护所入住率低的原因之一。

认为第一是不知道不知晓,第二是思想不开放,认为这是家事,为什么要弄得全世界都知道……现在很多人的观念还是打不开,认为这(家暴)是家事,如果说出去了就是家丑。自己忍气吞声,忍一忍也就过去了。(受暴妇女B)

不仅社会普遍价值观会影响受暴妇女做决策,受暴妇女对于公民权利的看法也会阻碍其选择入住庇护所。她们认为,接受社工、社会组织的帮助是在给别人添麻烦,而没有意识到在遇到难以解决的困难时向他们求助是自己的权利,因而不会轻易选择入住庇护所。

那个个案有两个孩子,外来的,她的丈夫经常打她,有时候也打孩子。那时候她在考虑要不要回家,因为回家的话,丈夫喝醉酒就又会打人。我们就告诉她有爱家园庇护站这个服务,她听说了之后就回应说,不用了,这么麻烦,自己又要上班,上班时间不定,这样太麻烦别人了,认为可以靠自己的事情还是尽量靠自己。(社工B)

(二)社会层面

在社会层面上,受到国内现行法律、反家暴整合机制、庇护所设置与宣传因素的影响,反家暴庇护所入住率偏低。

1. 法律因素

如前文所述,国内现行法律没有界定反家暴庇护所的概念、提供服务类型以及权利与责任。地方上的反家暴庇护所缺少合法的身份界定,在运营当中遇到许多阻碍,间接地影响到庇护所入住率。然而,参与研究的社会工作者表示,《反家庭暴力法》草案出台与更多地方性法律法规的推出将有利于庇护所的发展,但除了完善立法,有参与者表示更加期待执法力度的加强。

由于没有法律法规的支撑,如果庇护站收容了妇女或儿童,她的丈夫,或者施暴者由于找不到人而报警的时候,警察是有义务找到被收容的妇女或儿童……而我们庇护所的宗旨是地址要保密,那么这个问题如何解决呢?由于制度或法律上的空白,我们也很难推进庇护站的建设与运营……在指导性文件上,反家暴法会规定各个部门承担不同的职责,而如果反家暴法出台且地方性细则具有操作性,才会比较有帮助。但无论如何,反家暴法出台无疑有利于我们工作的推进。(社工A)

即使有立法上的确认,没有执法上的坚持,是没有用的。执行比立法更加重要。现在有受家暴的妇女,尝试报警,规定警察要在十分钟内赶到现场,但是事实上的情况并非如此,警察不来,就搜集不了证据。如果执行上不到位,警察其实相当于是站在了施暴者的一方。(社工D)

2. 反家暴整合机制因素

面对家庭暴力事件,社区居委会、妇联、公安局、社工机构等相关部门与组织有不尽相同的处理手法与办事原则,各部门之间缺乏联动与整合机制。这一方面影响了受暴妇女做决策,另一方面使得反家暴庇护所难以运营,最终对庇护所入住率造成影响。

(当受暴妇女到社区居委会求助时)他们部门更倾向于做调解和调和,而不是立刻选择隔离或者庇护,所以有很大的导向性影响了服务对象……推进反家暴工作需要全社会、全方位的介入……在操作层面上说,家暴案件去到社区或者公安局进展时,往往比较难以找到方法适当处理。因为现在整合机制上是空白的,是不会联动的,各个部门都是依法依规章做自己的事情,如果没有法律没有规章规定,他们是不会去做的……缺乏部门间的合作机制,就是大家都不是很认可这项工作。甚至有些会质疑家暴庇护站存在的必要性与意义。(社工A)

3. 庇护所设置

庇护地点、庇护环境、入住手续、配套服务等庇护所设置会影响庇护所的入住率。本研究涉及两个不同类型的庇护所,一个由社工机构主导,独立运营;一个由妇联与民政部主导,依托地区救助站资源。其中,独立运营的庇护所在专业服务、住宿环境、入住手续等方面都比依托救助站的庇护所要更胜一筹。然而,庇护所设置普遍存在的不足之处,仍然使得有意愿寻求庇护的受暴妇女望而却步,具体例子可透过社工描述的个案情况得以体现。

(妇女)入住后也要自己煮食,庇护地点不一定方便,有些人会宁愿到酒店住一晚,这样就不用清洁。(社工B)

深圳市救助站只是为受暴妇女提供最基本的生活保障,虽然配备有社工这样的专业人员,但软件设施还是不足够。受暴妇女需要的是重建自尊心,但是住在救助站里面反而会起到反效果。因为救助站的环境嘈杂、管理上也有问题,是那种管辖的感觉,不自由、不温暖、不人性化,比如说,入住后不能临时出站,一旦出站,就是与救助站没有关系了,如果离站途中发生问题,也不负责。另外,救助站的入站手续也不人性化,办手续的是一个平房里面,有几个办手续的窗口,隔着玻璃窗,案主要出示身份证,还要说明入住原因。这样的手续环节对于受暴妇女来说是很困难的……有的案主即使有需要,自己有资金,也会选择住在酒店,因为救助站条件太差。(社工D)

4. 宣传因素

庇护所作为应对家庭暴力问题的重要措施,并没有得到广泛宣传。有碍于法律、部门协作、资金等问题的限制,从事相关工作的社工均表示庇护所的宣传工作难以进行,使得公众对于庇护所的认知甚少。而前文中个人层面上的“对庇护所的认知因素”在一定程度上也是由于庇护所宣传力度不足所导致的。因此,宣传因素间接地影响到了庇护所的入住率。

我们是不知道如何做宣传活动。我们申请了这个项目来做,但在操作的过程中,其他部门对庇护站的看法,或者是他们的工作直接影响到我们,使得我们不敢做宣传……最后演变成工作上由于我们没有大肆宣传,只是依赖于转介与自己的个案,这是入住少的原因之一。(社工A)

要想多做宣传,我们的资金也是有限的,报纸、电视的宣传费用很高,而且这里的本地媒体不是做公益的,都是按秒数来计费,一个版面,按字数来收费。(社工B)

本研究发现的个人层面与社会层面的八大因素,较为全面地回答了前文所述的问题。而八大因素中的各个因素并不是单独作用,而是相互联系的。如由于缺乏法律保护,庇护所在运营的同时难以进行宣传,导致知晓该服务的人数少,选择入住庇护所的人数也随之减少;由于宣传力度不足,更加难以改变根深蒂固的传统思想观念,受暴妇女也就倾向于吞声忍气,不向庇护所寻求帮助。然而,究竟哪些是决定性、先导性因素,有待进行后续研究。

然而,由于受暴妇女这一群体的特殊性,研究人员难以直接接触到研究对象,仅能通过相关社会工作者引荐,样本量较少,可能影响到研究结果的准确性;区域差异对于庇护所入住率的影响如何,本研究并没有深入进行探讨,这些都是本研究的局限。

四、政策建议

为了给受暴妇女提供更加完善的庇护服务,结合研究发现与国内现状给出五点政策建议。

(一)加快《反家庭暴力法》及相关法律法规的出台

加快出台整合的反家庭暴力法,完善现存的法律法规,增设与法律诉讼分离的人身安全保护裁定,一方面有助于明确庇护所的法律地位,保障受暴者的权益;另一方面有助于明确不同政府部门、社会组织的职责,使受暴者在遭遇家庭暴力的时候能够更有效地寻求帮助。同时,相关政府部门在处理家庭暴力事件的时候要加强执法力度,做到有法必依,切实有效地保障受暴者的安全与权益。

(二)建立联动的反家庭暴力整合机制

2015年10月21日,民政部、全国妇联印发了《关于做好家庭暴力受害人庇护救助工作的指导意见》。意见表明,要充分发挥民政部门和妇联组织的职能作用,积极做好家庭暴力受害人庇护救助工作,并动员引导包括社会组织、社工机构在内的多方社会力量参与受害人庇护救助服务等工作,形成多方参与、优势互补、共同协作的工作合力。

因此,在现阶段建立社会组织与各政府部门间反家庭暴力整合机制是顺应社会发展的趋势。联合各部门的力量共同应对家庭暴力这一社会问题,有助于更迅速、有效地为受暴者提供帮助与服务。

(三)加大宣传力度

应对家庭暴力问题的宣传策略要从两方面着手:一方面倡导建设和谐家庭,面向全社会宣传和谐家庭的重要性以及家庭暴力防护知识,以求让社会大众意识到家庭暴力这一社会问题需要每一个人的重视;另一方面宣传反家暴服务,而针对反家暴庇护所的宣传还应凸显其相比于其他庇护(寻求亲戚朋友的庇护)所具备的专业性与优势。

此外,上述的宣传应以政府为主导,其他部门、社会组织与各类媒体积极配合,采取多渠道、多形式的宣传手段。

(四)完善反家暴庇护所建设

无论是依托社工机构的庇护所还是挂靠救助站的庇护所,都需要完善相关建设以满足受暴妇女寻求庇护的生理需要与精神需要。可以采取的措施包括:提高庇护所的隐秘性,完善所内住宿条件与人性化的配套设施,提供专业的社工辅导与心理咨询服务,简便入住手续等。

(五)根据受暴者的求助习惯与需求设计多层次、多种类的社会服务类型

为受暴者在求助、做决策、入住庇护所、离开庇护所的全过程提供服务:增设家庭暴力防治咨询中心、受暴者求助点,帮助受暴者组织互助会等小组活动,建立入住庇护所的陪伴机制,完善庇护所内的专业辅导,进行个案回访与追踪。

注释

①广东省佛山市顺德区容桂街道妇联以及佛山市顺德区容桂街道鹏星社会工作服务社于2015年完成的调研。

②作者根据所得数据推算。

[1]WORLD HEALTH ORGANIZATION. Understanding and addressing violence against women: intimate partner violence[R]. Department of Reproductive Health and Research, 2012:1—12.

[2]CRONHOLM P F, FOFARTY C T, AMBUEL B, et al. Intimate partner violence [J]. American family physician, 2011, 83(10): 1165—1172.

[3]BOTT S, GUEDES A, GOODWIN M, et al. Violence Against Women in Latin America and the Caribbean: A comparative analysis of population-base[J]. 2012,78(5):667—676.

[4]GARCIA-MORENO C, HANSEN H A, ELLSBERG M, HEISE L, WATTS C H. Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women′s health and domestic violence[J]. The Lancet, 2006, 368(9543): 1260—1269.

[5]HINDIN M J, KISHOR S, ANSARA D L. Intimate partner violence among couples in 10 DHS countries: predictors and health outcomes[J]. Reproductive Health Matters, 2009,17(34):216.

[6]KISHOR S, JOHNSON K. Profiling domestic violence: a multi-country study[J]. Calverton Maryland Orc Macro Measure Dhs, 2004(6): 259—260.

[7]PARISH W L, WANG T, LAUMANN E O, et al. Intimate partner violence in China: national prevalence, risk factors and associated health problems[J]. International family planning perspectives, 2004, 30(4): 174—181.

[8]全国妇联. 第三期中国妇女社会地位调查主要数据报告[J]. 妇女研究论丛, 2011 (11):5—15.

[9]MURRAY S B. The unhappy marriage of theory and practice: An analysis of a battered women′s shelter[J]. NWSA Journal, 1988, 1(1): 75—92.

[10]GROSSMAN S F, LUNDY M. Characteristics of women who do and do not receive onsite shelter services from domestic violence programs[J]. Violence against women, 2011, 17(8): 1024—1045.

[11]BENNETT L, RIGER S, SCHEWE P, et al. Effectiveness of hotline, advocacy, counseling, and shelter services for victims of domestic violence a statewide evaluation[J]. Journal of Interpersonal Violence, 2004, 19(7): 815—829.

[12]DAVIS L V, HAGEN J L, EARLY T J. Social services for battered women: Are they adequate, accessible, and appropriate?[J]. Social Work, 1994, 39(6): 695—704.

[13]HAAKEN J, YRAGUI N. Going underground: Conflicting perspectives on domestic violence shelter practices[J]. Feminism & Psychology, 2003, 13(1): 49—71.

[14]陈琪. 受暴妇女庇护救助研究[D]. 上海社会科学院, 2008.

[15]张翠娥. 妇女庇护所的发展现状与问题[J]. 中南民族大学学报: 人文社会科学版, 2011, 31(4): 80—84.

[16]吉朝珑. 家庭暴力受虐妇女庇护研究[J]. 河北法学, 2009, 27(9): 110—112.

[17]GONDOLF E W, FISHER E R. Battered women as survivors: An alternative to treating learned helplessness[M]. Lexington Books/DC Heath and Com, 1988:86—100.

[18]CRISSINGER J. Economic dependency, social support and the reasons why battered women come to a shelter[D]. M A: Thesis of California State University, 2001.

[19]DUNKEL-SCHETTER C, BLASBAND D E, FEINSTEIN L G, et al. Helping and being helped: Naturalistic studies[M]. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, 1992: 83—114

[20]FEW A L. The Voices of Black and White Rural Battered Women in Domestic Violence Shelters[J]. Family Relations, 2005, 54(4): 488—500.

[21]TUTTY L M, WEAVER G, ROTHERY M A. Residents′ views of the efficacy of shelter services for assaulted women[J]. Violence against women, 1999, 5(8): 898—925.

[22]DASGUPTA S D, WARRIER S. In the Footsteps of “Arundhati” Asian Indian Women′s Experience of Domestic Violence in the United States[J]. Violence against women, 1996, 2(3): 238—259.

[23]PREISSER A B. Domestic Violence in South Asian Communities in America Advocacy and Intervention[J]. Violence against women, 1999, 5(6): 684—699.

[24]崔诗婉, 罗婕. 我国当前反家暴妇女庇护所的发展困境与未来出路[J]. 研究生法学, 2013, 28(5): 90—98.

[25]SANDELOWSKI M. Focus on research methods-whatever happened to qualitative description?[J]. Research in nursing and health, 2000, 23(4): 334—340.

[26]赵鸿飞. 让每一个孩子都在阳光下成长[N]. 深圳商报. 2012-07-05(A08).

[27]李敏龙, 杨国枢. 中国人的忍: 概念分析与实征研究[J]. 本土心理学研究, 1998 (10): 3—68.

[28]杨国枢. 华人自我的理论分析与实征研究: 社会取向与个人取向的观点[J]. 本土心理学研究, 2004 (22): 11—80.

(文字编辑:王香丽 责任校对:贾俊兰)

2015-08-12

王婷彦(1991—),女,汉族,香港中文大学社会政策硕士,助教;主要研究方向:社会政策,社会组织管理。

王婷彦.反家庭暴力庇护所低入住率原因探索——受暴妇女与社会工作者视野下的定性研究[J].社会工作与管理,2015,15(6):41—48.

C913.68

A

1671-623X(2015)06-0041-08