重写生命故事之美:叙事自我疗愈行动程式分析

钟耀林

(岭南师范学院法政学院,广东 湛江,524037)

重写生命故事之美:叙事自我疗愈行动程式分析

钟耀林

(岭南师范学院法政学院,广东 湛江,524037)

并非所有的人生故事都是正向的,有问题的故事,把人囚禁了起来。作为后现代治疗学派的典范,叙事治疗主张重新审视故事,把问题与人分开,通过问题外化、剖析故事背后的话语权、寻找遗漏的故事片段来重构生命故事。在“本土化”叙事治疗过程中,内忍内倾的民族性格,让人们看到通过自我叙事达致自我梳理生命历程、自我疗愈的可能性。提出叙事自我疗愈的概念及分析其行动程式,探析个体是如何通过自我觉醒,外化问题、寻找遗漏片段、自我对话与演绎,从而达致重写生命故事的目标。

叙事; 重构; 自我疗愈

一、有问题的故事

1.被故事囚禁了的人

叙事也就是讲故事,人们每天都以不同的方式在讲故事。茶余饭后亲友闲谈、朋友聚会时交心、写日记……叙事无所不在地融入我们的生活。然而并非所有的故事都是好故事,有问题的故事把人囚禁了起来。

有问题的故事把人等同于问题。一个有学习障碍的学生会被标签为“坏学生”;一个腿脚残疾男人,会被说成是“废人”;一个药物滥用的青年,也就更加遭人憎恨了……“学习障碍=坏学生”“腿脚残疾=废人”“药物滥用=人渣”……这样一来,我们就都被问题绑架了。

有问题的故事是充满权力压迫与控制的。“坏学生”“废人”……既是一种标签,更是一个污名化的过程。在这一过程中,生命个体都是被奴役而不是被尊重的。在这些故事里,他们是被压迫的,毫无主体性可言。反之,无能、无助、附庸、依赖也就跑了出来。

有问题的故事进一步加剧了社会对弱势群体的排斥和抗拒。而弱势阶层则被进一步去权、控制和边缘化。为什么有学习障碍的学生越来越缺乏自信,腿脚残疾的男人越坠越深,药物滥用的青年人永远走不出来……因为,他们都被囚禁于有问题的故事里,消耗了生命的激情与动力。

2.对有问题的故事说“不”

这是一段死寂的故事,它就像是一个被套上枷锁,尘封已久的房间。很多人就这样被囚禁于这个房间里,怎么也走不出来。房间里面是灰暗、孤独、压抑和腐朽的。深陷于其中的人迷失了、躁狂了,又或是顺从了、静默了。在这房间里,人们开始躲到一个角落,走向自我封闭,离现实世界越来越远。

这不是“我”的故事。面对死寂的故事,人们渴望改变,渴望自由和被尊重,要学习对有问题的故事说“不”。

二、叙事治疗带来改变的可能

澳大利亚心理学家麦克·怀特(Michael White)和新西兰心理学家大卫·爱普斯顿(David Epston)在1990年合著出版的《故事、知识、权力——叙事治疗的力量》被誉为叙事治疗的经典,精彩地呈现了叙事治疗的实践过程。

1.故事、文本与作者

艾普斯顿和怀特把治疗(therapy)比喻为“说故事”(storying),或“重说故事”(re-storying),认为故事是蕴含力量的,而且力量是巨大的。而故事力量之大除了因为故事本身的丰厚,更在于我们如何讲述自己的故事。故事之所以具有如此强大的力量,不单在于其丰富(因每天都有很多不同的事情发生),更因为我们怎样叙述自己的生命故事,就是告诉自己和别人,我们是一个怎样的人,是怎样地生活,是一个怎样的人生。[1]16

正如罗兰·巴特将故事文本分成读者文本和作家文本一样,怀特提出“叙事文本”(narrative text)这一概念。就这样,文本模拟使我们进入了交织的世界,第一个意思是,一个人的生活是处在文本中的文本当中;另一个是,透过实行,每说一次故事或重说一次故事,这个故事都是新的故事,容纳且扩大了前一个故事。[2]16

怀特还告诉我们,故事当中存在着真实的作者和隐含的作者。我们看似是唯一的作者,其实我们背后所处的社会、文化、语言脉络和不良的社会互动早已侵蚀了我们的思想。有问题的故事是话语权力被剥夺的结果,最终形成的故事只能是乏力的、无助的。

2.好故事

并非所有的故事都是好故事。若将连串无意义、徒然及充满问题的故事串连起来,就形成了一个“被问题充斥”(Problem-saturated)的人生主题,支配着人们的生活和未来[1]17。

那么怎样的故事才是好故事呢?

好故事和形式严格的论据不一样,两者都可以用来说服别人。但是说服的东西根本不同:论据以其真理来说服人,故事则以其生动来说服人。前者最终诉诸于求证的程序,由此建立形式的、经验的真理。故事建立的却不是真理,而是逼真。好故事关切的不是为了建立抽象或总体理论去遵守程序或成规,而是特殊的经验。它想建立的,不是什么普遍的真理状况,而是时间当中事件的连结。叙事治疗模式不导向“确定”,而是导向不同的观点。这个叙事的世界普遍存在的不是直叙语态,而是假设语态(subjunctive mood)。[2]1

3.叙事与权力

怀特认为,故事是充斥着知识与权利争斗的。很多时候有问题的故事是由有问题的知识造成的。就是因为有问题的知识占了优势,病态故事流行不断,所以探索“知识就是力量”才显得重要。作为叙事治疗师所服务的对象大多为身处弱势的群体,试想,如果再次用回强势群体的话语论述,那么故事就会进入死胡同,而故事里面的人依旧是无助、附庸和缺乏主体性的。

但是叙事模式却把人当作他自己世界的主角或参与者。这个世界是诠释行为的世界,故事每说一次都是新故事的世界,人和他人共同“重写”故事,因而塑造自己生活与关系的世界。

叙事治疗者坚信,语言不是中性的工具,它是文化的产物,背后带有强烈的权利与政治的色彩;他们还坚信,人不是问题,问题才是问题,把人等同于问题是压迫的结果,只要把人和问题分开,人就有进步的希望;而在反思问题的根源的时候,叙事治疗者认为这些都是主流文化压迫的结果。因此叙事治疗鼓励治疗者帮助案主透过话语权力意识的觉醒,重掌话语权,重新塑造案主作为故事主体的形象。透过掌握话语权这一过程,编写一段属于案主的新故事,并从新故事中获取成长的能量。

4.主线故事、支线故事和遗漏片段

布鲁纳认为,叙述的本身不可能涵盖我们丰富生活经验的全部[2]89。也就是说,所有的故事都不可能是完整的,都是人们根据现实因素的影响选择性解读的结果,这样一来就形成了主线故事和支线故事。

生活经验比论述的内容丰富。叙事的结构能够组织经验,并赋予经验意义,但是总有一些感受和生活经验是主流故事涵盖不了的[2]46。

叙事的建立需要诉诸筛选的程序,在这个筛选程序当中,从我们的经验里面,滤除那些不符合主流故事的部分。随着时间的消失,也出于必然,我们的经验大部分都没有说成故事,没有“说出来”或表达出来,反而是无形留在原地,没有组织,没有形状[2]43。

叙事治疗作为后现代治疗学派之一,它摒弃主流的和用统一的标准来评判案主问题的做法,而是通过主张多元化的方式给予案主反思和改写主流故事的空间。主流故事塑造了人的生活和关系,问题的外化却可以使人和主流故事分开。如此一来,人可以辨认出那些以前忽略掉、其实是非常重要的生活经验——这种经验无法从阅读主流故事中预知[2]13-14。

除了主线故事和支线故事,很多时候人们因为各种原因还会遗忘很多情节,这些情节就被我们抛诸脑后,所以治疗师必须帮助来访者拾掇这些遗漏的故事情节。来访的求助者在选择和述说其生命故事的时候,会维持故事主要的信息,但往往会遗漏一些片段。家庭叙事治疗师就是要帮助他们找到这些遗漏的宝贵资源,让这些资源丰厚起来,在来访者谈到自己的“问题故事”时,引导他说出自己不曾察觉的积极部分,进而帮助他自行找出问题的解决之道,而不是直接给予建议[3]。

5.挑战真理与问题外化

在认识到故事和语言背后的权利政治问题之后,怀特对故事改写的前提,也就是人们信奉的所谓“真理”“正常化”等问题提出质疑。这些“真理”是“正常化”的意思是它们建构出一些标准,然后煽动人依照这些标准塑造或构成自己的生活。所以,这些“真理”实际上是在指定人的生活[2]46-47。

怀特认为,问题外化就是对所谓真理的一种挑战。人透过这一个外化的过程对自己的生活得到反思的观点,因而发现新的可能性,开始向那些界定他们、规定他们的“真理”挑战。这可以帮助人拒绝自身和自己的身体因为知识而客体化或“物化”[2]80。

把人和问题分开,对影响问题形成的社会因素进行解构为挑战真理提供了可能。在外化问题这种做法的背景中,人本身和人与人之间的关系都不是问题,问题才是问题,人和问题的关系也是问题[2]34。人学习和问题分开时,也许会质疑一些源自于文化的,把人和人的身体“物体化”(objectifying)或“物化”(thingifying)地 实行“在这些实行的脉络里,人被当作物体来建构,也希望把自己、自己的身体、他人当成物体”,这是把人定型,把人规格化。在西方社会,这种把人物体化的实行是普遍性的。[2]45

那么在中国文化里,习惯性的把问题等同于人,例如一个肢体残疾的人往往会被标签为更广涵义的“废人”,这时肢体的问题与个人价值等同了,人陷入因为对肢体的不满进而衍生为对自己失去信心的困境中。

6.自由书写与超脱

叙事就是要把事情整理好,然后“说”出来。这里所说的“说”不一定就只有口语表达。有时候,有些人需要协助,但是却不想和任何人谈,甚至不想见任何人时,我们就会用书写方法处理[2]73。

怀特还力主通过书写来实现治疗。所以,依照他的想法,我们可以力主在治疗法中引进书写传统,因为书写传统有潜力地扩展一个时间内我们可以处理的短时间记忆的信息,并且“对语言信息做精密的组织”,将“观念单位”重组成各种“依赖关系”。换句话说,我们可以主张书写提供的机制,可以让人积极地决定怎样安排信息与经验,产生各种事件与经验纪录[2]42。

7.重建新故事与意义再生产

叙事是一个意义建构的过程。当叙说以故事形式呈现时,事件与行为被一起描述成有意义的情节,这些情节在有意义的脉络下,被组织起来,成为一个整体的情节,便能呈现出事件的意义与丰富的内涵[4]。

那么,面对困顿的故事,叙事治疗师的主要工作就是鼓励案主欣赏自己的奋斗史,以此通过问题外化和寻找遗漏的片段来重新组建新故事。另外有些人试图依照自己喜欢的故事调整生活,建立新知识,但是因为别人对他们和他们的关系仍然怀有旧的、坏的故事或知识,所以觉得很难调整。这种情形下,治疗师应该鼓励人重述并且欣赏自己的奋斗史,探索是否可能建立一些情境,让自己实行喜欢的故事和知识,并且让这种故事和知识流传[2]48。

怀特认为,不同的案主在不同的时空对于经验的阐释都会引出“独特的结果”,而正是这些独特的结果带动了故事意义再生产的可能。

这种不同的故事被称为“独特的叙述”(unique account ),并且通过一套询问的方式,鼓励人寻找、产生、唤醒能够使独特结果“产生意义”的新故事。另外还有一些问话能鼓励人探索这些新发展反映的人和关系的属性与性质。在这样的问答当中,人会对自己和自己的种种关系产生独特的新描述(uniqe redescription)[2]85。

三、“叙事自我疗愈”概念提出

1.自我疗愈(self healing)

自我疗愈是一个当事人通过自我调节来实现心理平衡的过程。“案主来求助治疗之前其实已经进行了很长一段时间的‘自疗’”,“治疗来自于外部,但是,痊愈来自于内部——生命体的本质中”。[5]很多时候,人们试图通过与别人建立亲密关系来缓解自己的孤独和恐惧感。我们试图从别人那里获取能量和填补自己的空虚,于是我们渴望获得他人的认可、关注和喜爱,以此抚平了自己的伤痛。但自我疗愈治疗师认为,把自己交给他人来填补空虚的做法是危险的。自我疗愈鼓励我们转向自我的、内在的,寻找内心那个迷路的小孩。鼓励我们去拥抱自己不良的情绪,不是要逃避,而是要正视内心的痛苦,哪怕是孤独、恐惧、被遗弃感等。

自我疗愈又可以分为内在和外在的两种自我调适。内在调适主要是指通过内心调节来获得心灵平衡,外在调适则是指通过活动、社交、环境改变等来辅助个人实现情绪、心理的平衡。自我疗愈以内在调适为主,但同时也并不排斥外在的活动调适,很多时候需要依靠外在的活动调适来刺激获得新的能量达成感悟,如适当的社会接触、良性的人际互动等就都有利于自我疗愈。

在社会工作助人活动中,很多治疗取向的同工急于寻求某种技术来帮助案主渡过难关,反而淡忘了案主自我疗愈的能力,我们的思维局限于医生看病必须是打针吃药的惯性中。退一步来说,即使真能够用医生看病的例子作为比喻,但作为治疗师应该看到案主在这一过程中的主体性,而不是把案主当成是一个被动的、有待接受修复的对象。忽视了这一最基本的量度,我们就会陷入过度治疗的陷阱,更让案主形成“治疗依赖”“技术依赖”,不利于案主主体性、独立性的发展。

2.自愈力(self-healing capabilities)

基于“自我疗愈”概念的提出,有学者同时提出“自我疗愈力”(简称“自愈力”)的概念。所谓“自然痊愈力量”(即自愈力)除了包含某些原始的痊愈疗法──如祈祷、冥想、静坐、气功、草药等之外,还有来自身体内在的免疫机制的力量。这个免疫机制的力量无时不在运作,人能够持续地健康存活着就是自我疗愈力存在并保持运作的最强佐证。[6]

自愈力的概念来自于医学,笔者登陆中国知网搜索“自愈力”学术文献时发现,目前该概念更多地被中医和预防医学所运用。在心理学方面,也开始有了一些治疗法越来越注重发挥案主自我康复的能力的做法。目前也在辅导方面有的学者将自我疗愈与游戏结合来开展儿童辅导,看孩子在玩沙盘或是其它游戏的过程中是如何平复心情的。[7]

就如同我们相信案主具有无限的潜能一样,我们相信案主同样具有强大的自愈力。而自愈力本身就是属于案主自我察觉、自我改变和自我增能的过程。

3.叙事自我疗愈

叙事治疗为改写生命故事提供了可能。我们在反思越来越走向治疗取向的西方社会工作时,对“诊断—治疗—评估”这一医疗服务模式所带来的药物、技术和专业依赖有了更多的警醒。自我疗愈更适合于隐忍内倾、追求内在超越的传统文化性格。那么,在我们移植叙事治疗到中国文化过程中,有没有可能将两者结合起来?

正如前面提到的,隐忍内倾的性格内在的心灵对话是很丰富的。这种自我对话其实就是自我叙事,更是自我合理化生命故事的解释过程。只要掌握一套恰当的叙事方法(叙事治疗师助人自助的使命最终也就是要教会当事人这样一套方法,而不是用这样一套方法“医好”了我们的服务对象),就有可能改写有问题的生命故事,也就是说叙事自我疗愈也就有了可能。因此,可以这样认为,叙事自我疗愈就是一套鼓励案主以自我生命对话的方式来获得内心平衡的疗愈方法。

叙事自我疗愈是充满主体性的。鼓励案主用自己的话语体系进行叙说。或许有人会担心这样会不会陷入到过度诠释的陷阱里?其实,这仍是实证主义思维范式在作祟。在叙事自我疗愈中,笔者认为,只要是内心真实的感受,就不存在过度诠释——因为话语权和标准都掌握在了案主手上。另外,哪怕新故事与所谓的标准和真理偏离,也不需要担心,因为我们要做的不是去推翻这些“真理”,而是借此反思是谁在利用所谓的“标准”与“真理”来操纵和压迫。以此,使得案主获得解放,自我增权。

叙事自我疗愈的形式是自由的。自由书写,乃至疯狂书写都是叙事治疗师们所鼓励的。网络日记、口头阐述、录音……只要使用者(案主)喜欢,它们就是叙事自我疗愈最好的方式。在自由的空间里,任由使用者天马行空,最真实的自己跃然于纸上,无比淋漓酣畅。

正如前面在解释“自我疗愈”概念时所述,叙事自我疗愈并不排斥外力(包括与亲友的分享、生活体验、辅导治疗等)的推动,相反,很多时候,在故事发展陷入困境时,更需要某一些外在的力量来刺激开启故事演绎的空间。所以,需要说明的是笔者在本研究中探索“叙事自我疗愈”时并非是要把自己关起来,也绝对不是倡导与治疗师的“治疗”以及外界互动割裂的,而是把“自我疗愈”和“治疗”看作是案主实现复康过程中两个重要的部分。“自疗”是实现“助人自助”终极目标最根本的方法。而“治疗”则是协助个体实现“自疗”的重要支撑。

由于人在自己的空间不能和其他人直接接触,所以也无法互相比较彼此的经验,产生不同的知识,建立同盟,反抗这种压制。这个严格划分阶层的观察体制,这个“个体化的金字塔”当中,不可能发生“多元化”常有的挣扎与反抗。反权力就这样有效地中和掉了[2]47。

那么叙事自我疗愈的过程是怎样的?从解读福柯后现代精神当中,让我们似乎从解剖语言和关注对话中找到了出路。所以,人们提出福柯式方案,希望从挑战人学真言体系出发,解构各种有关正常人的学科标准和专业技术权力,开辟出当事人积极参与的另类的生活故事,建构不同的人的主体性和能动性,以此作为一种抵抗策略。[8]

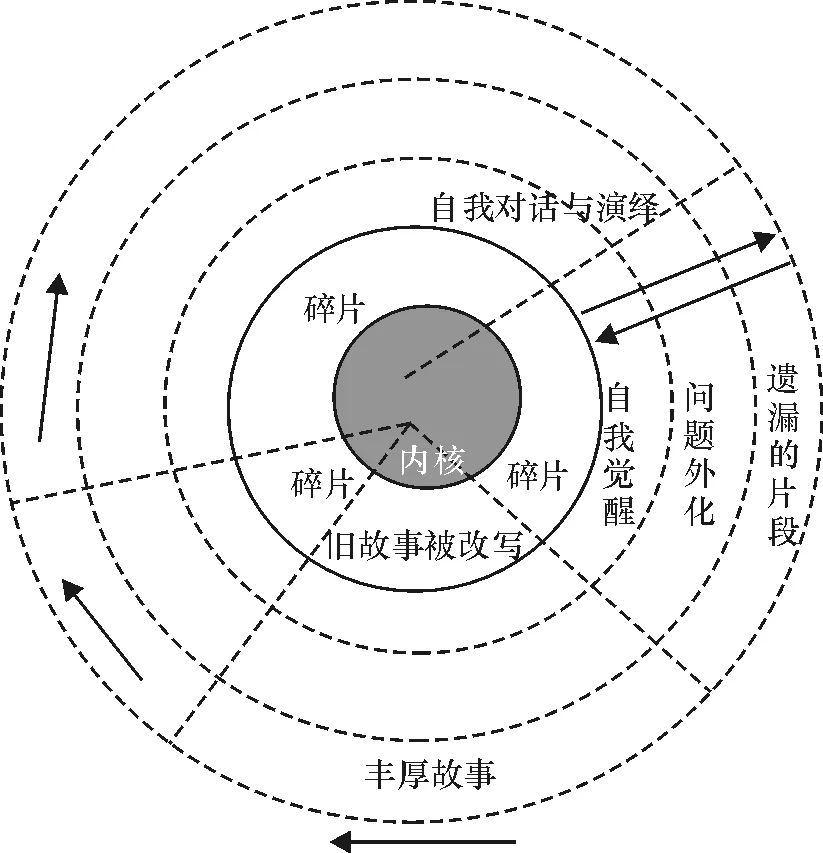

四、叙事自我疗愈的行动程式

好的故事给人以能量,不好的故事则把我们束缚起来。个体该如何做到自我疗愈?

1.有问题的故事文本

如图1所示。

图1 有问题的故事文本

(1)用灰黑色的圆圈代表有问题的故事。

(2)整个故事文本的调子都是阴暗的,了无生机。

(3)身处其中的人或是还没有察觉或是已经感受到它的存在,却怎么也走不出来。

(4)这样的一个有问题的故事造成了个人的困扰,我们被囚禁了起来,汲取不到故事营养与正能量。

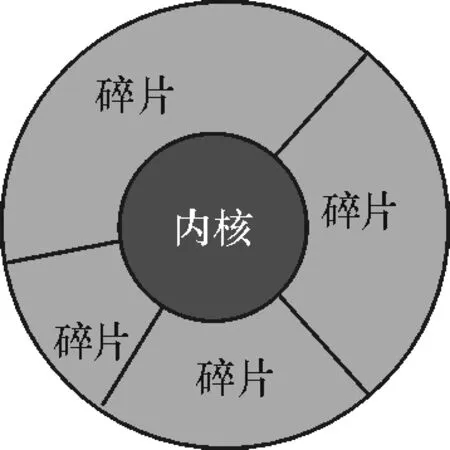

2.故事文本内核

如图2所示。

图2 故事文本内核

(1)有问题的故事文本中有一个内核,它是有问题的故事的结症。

(2)它主要是故事中已造成的不可复原的伤害和个人所形成了的固化的负面认知,例如颓废的、无力的、无助的等负面认知。

(3)文化语言方面,我们习惯性地将问题归因个人化,忽视了主导这一故事形成的文化、语言、制度和社会环境等因素,让故事充满了无力感、无能感和自责。由此,创伤内核形成并被不断强化,而个人则变得越来越虚弱。

3.故事碎片

如图3所示。

图3 故事碎片

(1)有问题的故事看起来像铁板一块,但是其实是由很多关联的小片段(姑且称之为碎片)组成。

(2)在建构故事的时候,有意识地把各个小片段融合在一起加工,才组成了最终的故事,并赋予了故事意义。

(3)要解构故事,就得从每个碎片开始。当人们开始回忆伤痛故事时,一个个具有挑战性的故事片段便跑了出来。

(4)改写故事,需要对一个个故事碎片问题外化,各个击破。

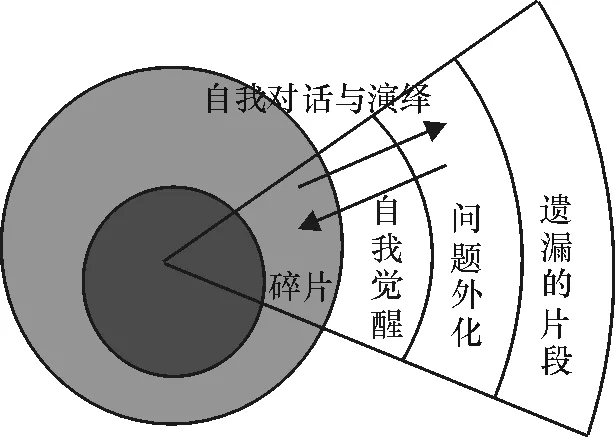

4.自我觉醒

如图4所示。

图4 自我觉醒

(1)每一个有问题的故事都是建构的结果,建构的过程中给人带来一种不舒服的感觉。从来就没有人会喜欢这种感觉,大家都曾尝试用不同的方法走出这一困境,有些人成功地走了出来,有些人失败了,屈从于这故事。

(2)意识觉醒首先从对旧故事的不满意开始,我们开始进行故事回放,很多零散的故事碎片出现在眼前,也正因为这些碎片的出现,看似铁板一块的故事文本开始有了裂痕和改变的可能,也就成了故事被改写的开始。

(3)人们开始努力尝试自我观察、自我对话和自我演绎这些内省方法。不断问自己我怎么啦?我为什么会这样?是什么让自己变成了这样?我希望改变的动机在这一演绎过程中会被不断强化。

(4)自我对话和自我演绎是叙事自我疗愈很重要的概念。独处让我们多了自我对话的时间和空间,丰富了自我心灵对话的内容。

(5)自我对话不一定只是内在的,还可以通过书面语写出来,有时候白纸黑字写下来的会更真实也更具体。

(6)自我对话书写还可以是一种自由书写的方式,什么时候有感而发就把它记录下来,这不单是解构旧故事的依据,更是建构新故事的素材。

(7)但这种自我对话往往会不时陷入困境,很多时候需要通过与外在的交流来实现新思想能量的注入。这也就是我们为什么遇到问题的时候并不是全封闭式地把自己关起来就能够痊愈,而是外界有些东西挑动了我们的思维,让这个对话注入了新的活力。

5.问题外化

如图5所示。

图5 问题外化

(1)不舒服的感觉继续在泛滥,在自我觉醒的自我对话中我们尝试通过合理化故事来获得释放,但是从问题归因个人化的视角出发我们找不到进步的可能,也让自己越来越深陷于对话的困境。

(2)那么问题外化式的自我对话与演绎也就提供了合理化故事新的可能,也开拓了故事的空间和注入了故事发展的能量。

(3)人们开始从社会的、文化的、制度的、语言的以及语言背后的权力角度等方面去思考问题,探寻个人故事是如何被建构的,并反思自己在故事中的话语权是如何被剥夺了的。

(4)这一探寻的过程就是解构旧故事文本的过程,我们不断获得惊喜,因为,越来越多有利于个人释放的答案跑了出来,我们也看到了更多的可能。

(5)当然,在叙事自我疗愈的过程中,开启空间的自我对话是最困难的部分。叙事自我疗愈并不排斥外在的社会交流与接触,这样给开启空间的对话带来了多种可能性,治疗师、朋辈支持都是开启空间的重要元素。

(6)如果有很好的外在支持与认同,问题外化的解说则被强化,否则则需要案主收集更多的证据用以支持这些诠释。引用怀特叙事治疗的观点,能否找到一帮“好听众”在叙说过程中尤为重要。那么,在叙事自我疗愈时我们能否找到一班好听众呢?笔者认为我们自己本身就是一名好听众,在故事书写的时候我们就已经是第一读者,而且在不同时刻的自己,还可以以读者的身份对故事进行解读和回应。那么这位听众是否能够坚持对自己的欣赏、尊重,保持开放的态度也就显得尤为重要了。另外,如果外在有很好的朋辈支持网络或治疗资源,我们不防把这些故事告诉他们,以获得问题外化时候的认同。

(7)这个时候,很多治疗师其实只需要挑动案主进行问题外化,提供环境支持便能够获得意想不到的收获,叙事治疗小组就是一个很好的环境支持资源,当然小组中可以是介绍自我疗愈和小组支持的结合。

6.遗漏的片段

如图6所示。

图6 遗漏的片段

(1)人们在建构故事的时候经过了一个筛选过程。

(2)这个过程可能是有意识的,也可能是潜意识在推动。人们根据当下的情绪、语言习惯、思维习惯、社会舆论压力等有选择性地选着某些镜头来组成故事,也就是主线故事。

(3)而更多的情节则被遗漏掉,他们当中蕴含着丰富的动力。

(4)自我疗愈需要注意在寻找遗漏了的片段,让故事获得新的动力。

7.丰厚故事

如图7所示。

图7 丰厚故事

(1)人们对故事中的每个片段进行解构,寻找主线故事以外的支线故事。

(2)通过这一丰厚故事的过程,让新故事的形成获得了无限的可能性,那么故事被改写也就成为了可能。

(3)当事人和治疗师要做的事情就是不断解构和丰富新故事的素材。

8.新故事的诞生

如图8所示。

图8 新故事的诞生

(1)故事有了改变,最理想的情况是,原本黑乎乎的(有问题的)故事文本不见了,迎来了新的故事,又或是被淡化。

(2)内核也发生了改变,造成的伤害被淡化,固化的负面认知被改写。

(3)对于一些已经造成的伤害,就像伤疤一样不可能被抹掉,但自我疗愈的当事人逐渐学会了拥抱这个“迷失的小孩”。

(4)很明显故事的空间比起原先扩展了,个人对问题的看法也会更加多元和豁达。

(5)对于个体来说,这是一个自我赋权的过程,实现了个人的成长。

(6)同时,叙事自我疗愈还是一种持续成长的疗法,当人们在不断重读新故事时,故事意义再生产的过程也就重新开始了,故事没有尽头,力量之源生生不息。

[1]列小慧.死去活来——生命的再思[M].香港:策马文化出版社,2011.

[2] MICHAEL WHITE, DAVID EPSTON.故事、知识、权力——叙事治疗的力量[M].廖世德,译.台北:心灵工坊,1990.

[3]肖来付.家庭叙事疗法及其启示[J].医学与社会,2009(2):57-59.

[4]周志建.叙事治疗的理解与实践——以一个咨询个案为例之叙说研究[D].台北:国立台湾师范大学教育心理与辅导研究所,2002.

[5] ANDREW WEIL.自癒力——痊愈之钥在自己[M].台北:远流出版公司,2003:102.

[6]向鸿全.试论儒家式的自我疗愈力[D].北京:第四届生命实践学术研讨会论文集,2005.

[7]林美珠.儿童中心游戏治疗——二个自我痊愈之例子[J].辅导季刊,2002(3):14-31.

[8]郭伟和,郭丽强.西方社会工作的专业化历程及对中国的启示[J].广东工业大学学报:社会科学版,2013,9(5):19—24.

(文字编辑:邹红 责任校对:徐朝科)

2015-03-25

钟耀林(1986—),男,汉族,助教,硕士;主要研究方向:社会工作实务。

钟耀林.重写生命故事之美:叙事自我疗愈行动程式分析[J].社会工作与管理,2015,15(4):42—49.

C916

A

1671-623X(2015)04-0042-08

■ 基金课题:广东省哲学社会科学“十二五”规划2014年度学科共建项目“身体与自我的‘再造’:关于健身养生团体的社会学研究”(GD14XSH02)。

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例