网络社会公众同情形成过程中的媒介作用机制研究*

王冬冬

(同济大学 艺术与传媒学院,上海 201804)

网络社会公众同情形成过程中的媒介作用机制研究*

王冬冬

(同济大学 艺术与传媒学院,上海 201804)

在网络社会的社会实践过程中,信息传递的充分和对称并没有避免公众同情与事实本身形成偏差的出现。由于信息技术改变了人们的生活方式,传播网络上的发声成为了节点化生活中的人们参与社会事务的主要手段。社会资本运动的核心转变为文化资本,公众同情作为传播过程中核心节点——话题序参量媒体参与社会资本活动的重要工具,在公共舆论事件的发展和演变过程中起着重要的作用。

公众同情;内隐社会认知;节点化生活;话题序参量媒体

随着互联网对社会生活的深刻介入,越来越多的人把更多的时间投入到了网络上。而互联网的功能也早已溢出了通信和舆论传播的领域,涉及并影响到了社会生活的每个部类。尤其是在移动互联网技术被广泛应用之后,上网成为人们日常行为的伴随状态,网络也成为了人的身体的延伸。微信、微博、社交网站,最初是作为舆论、信息发布和交流的平台、人们相互间进行交往的空间而存在的,如今它们的功能远远超出了社交和舆论,已经成为了经济领域中营销和生产的重要手段。由此可见,无所不及的数字化技术正对人们的生存方式产生着巨大的支配性和扩张性的影响,以信息化和网络化为代表的数字技术革命不仅仅是人类社会在生产力发展上的一次重大突破,同时也引导了一场关涉人的生存和参与社会生活的方式的重大变革,人类社会进入到了网络社会。

“网络社会”(Network Society)是当下社会的基本结构形态。它是人类社会结构变迁过程中所呈现出的一种人类交往实践活动的新生社会关系网络与信息技术网络的社会共同体。“‘网络社会’是由人们的交往实践主体之间通过网络这一中介客体构成的一个相互交错或平行的交往大系统,是现代世界交往、互动联系的媒介,是交往实践全球化的共在结构”。[1]在网络社会中,人们的基本生活方式是节点化生活。人们在参与社会生活的过程中,由于相互间的信息传递方式的改变,相互间的协作关系和权利义务的情况都会发生变化。工业社会及之前的各种人类文明的社会形态所采用的信息传递模式基本上都是采用以某一个信息源为中心的自上而下、自中心向边缘展开的传播方法,呈现出一种单向度的,至多是可以反馈的信息流通结构。在这类传播模式中,由于掌握信息资源的不对称性,使得信息源这个中心节点在传播过程中,具有绝对的优势地位和权威性,它是信息发布的主体,可以与其他的各个节点通过不同的路径相连接,而除此之外的各个节点之间相互的信息传递渠道则很难连通,一般来说,非中心节点的信息传递功能是很低的,它们掌握的无论信息还是传递渠道的数量都极有限,在传播链条中只起到接收和单向度反馈的作用。因此,这些单向度或者双向度的传播结构具有典型的、简单的层级化特征。这种结构的特点是信息传递容易被控制,信息的冗余量较小,信息传递的对称性也不强。在传播环境中,信息是稀缺资源,舆论被中心传播节点所操控,真相因为信息传递的不对称性不能完全被传媒呈现出来。当通信技术、数字技术的发展将人类文明带入到以信息化为主导的后工业文明时代,人们拥有媒介发布信息的门槛变得很低,互联网和移动互联网让普通人成为某一个信息或者话题传播的中心节点,每一个传播信息的媒介节点都有可能成为传播的中心。在传播过程中,中心节点不具有排它性,相反,它们之间需要相互依托,基于需要“生成”性地向外扩展、连接,形成复合式的异构网络的同时空聚集,也就是信息的N级传播模式。这种信息传递模式决定了在一个传播过程中,会出现海量的信息,不同网络、不同路径、不同媒介会出现关于某一事件、话题的不同话语,从角度、语态到观点、叙事都会有所差异,它们可能出于各种原因关注并强调事件的某个侧面,也可能对某个话语进行不同方向的阐释,总之,如果站在某个高处俯瞰整个N级传播网络,一定会得出信息社会的这个传播模式解决了传播中的信息全息化的问题,事实上,如果人们愿意,自然也可以获得关于被传播事件或话题的充分对称的信息。但是,对于具体的节点而言,这种理想的对于信息掌握和处理的状态是不容易实现的。这一方面是因为具体的节点发布和接受信息是受该节点的持有者个人的接受意愿和所掌握的资源(包括信息的获取渠道和发布渠道)的不同,其对于某个话题的信息获得是无法保证全息性的;另一方面,任何一个节点接收信息的容量是有限的,即使不存在接受的选择性,它容纳并处理全部信息也是不可能的。这就为公共舆论事件在媒介融合环境中的传播过程中出现公众同情提供了可能性。

在现实社会生活中,同情决定了人们的好恶取向以及对事实的基本判断,公众同情作为一种批判性社会力量,正在社会生活中扮演着越来越重要的角色,不仅影响着公共政策的制定和执行、司法的进程,还渗透进个人的具体生活之中,影响当事人的人生轨迹。它所形成的群体效应往往可以改变当事人主要行为的性质和事件发展的走向,甚至可以形成导致社会冲突的群体协作。因此,研究公共事件在网络传播环境中形成的公共同情,不仅可以尽量减少因为传播过程中各因素的影响而形成的与事实真相的偏差,避免因为这种偏差对公众情感造成的误导而造成的对当事的某一方的伤害,还能够透过公众同情的内容、偏向发现社会问题、揭露社会矛盾、促进社会治理。

一 公众同情的产生及影响因素分析

公众同情是指在某一个公众事件发生过程中或发生之后,社会舆论中针对其产生的具有较大程度一致性的、带有明显倾向的主张或观点。这种主张或观点是由事实真相与当时的社会环境相互作用产生的,呈现出某种不符合与事实真相对应的伦理的情绪,并形成了社会动员,从而引导或影响了事件的发展。公众同情是大众传播中形成的一种舆论,它产生于媒体和传播过程的出现之后。从某种意义上说,公众同情是事实被媒体这面棱镜有角度地反射的结果。它是通过媒介报道的话语触发的,以击中受众对社会敏感问题的反应产生效果的舆论运动。由此看出,公众同情的产生与舆论传播过程的主要因素事件及事件中的人、当事人所采取的行为、话语的内容选择、传播路径、时机、接受者等全部相关。这其中,接受者的因素会涉及社会环境因素,而考虑时机的作用时,就涉及时间轴上的历时态因素了。事实上,公众同情之所以能够起作用,最直接的原因是媒体的话语被受众接受并受其自身的内隐社会认知的刻板印象影响。综合起来看,公众同情的产生于一个多层次、立体化、多相关因素的社会事件“传—受”互构系统。

根据公众同情的产生机理可以把这个系统分成三个层次:最靠近内部的层次是支配公众同情出现的、来自于受众的内隐因素。人们对接收到的外界信息的加工不仅包括一个外显的过程,而且还有一个内隐的无意识的自动化加工过程。在内隐的无意识的加工过程中,受众在缺乏意识监控或无意识状态下,受调节某一社会类别成员的属性的不能内省辨别(或不能准确辨别)的过去经验的支配,对社会刺激进行接触、解释,并将这些信息重新组织编码,最终产生出传播学所谓的刻板印象。它是一个不被主体所意识的阈下知觉过程。“内隐社会知觉是在社会生活中形成的,深受个体经验和社会文化的影响。它不同于对自然客体的知觉,而是带有鲜明的社会性而又处于无意识的状态。”[2]内隐社会认知的刻板印象“是指在没有知觉者意识或意图的情况下做出的基于观念的反应的影响”。[3]这里的知觉者即为接受媒介信息并产生反应的受众。而基于观念反应的对象则是包括人、物和事件在内的社会客体。在由媒体介入的导致刻板印象产生的内隐社会认知过程中,受众往往通过媒介传递出的带有社会属性的话语、符号这些“物”,对现实社会发生的某些行为和事件进行反应。这个反应主要源自于受众的主体特征,比如情感、人格、价值观念和动力体系等。它们又是由他(她)所属的社会阶层的集体价值观、个体的童年经验、当下际遇和教育、教养情况等因素决定的。[4]

处于公众同情的生成系统中间层次的是传播过程。它包括传播的路径、发布话语的媒体的属性、话语建构的策略和呈现形式(包括语态、角度、议程、侧重点和形象刻画)等。实际上,话语建构的策略和呈现形式就体现在前文中提到的“带有社会属性的话语、符号这些‘物’”上。媒体最终传播出来的话语形式是受到传播者有意识地建构话语的策略影响的,这个有意识的目标是让其所设计的话语能够击中受众的无意识,并进行内隐社会认知。也就是说,出现在媒体中的话语是有指向性的,仅针对某一个媒体上的某一篇报道而言,它只是对事实反映的一个侧面和片断。而角度的选择和截取的原则都是由利用媒介的传播者的意识形态决定的,同时也受传播者对接受者接受行为和偏好的判断的影响。从传播者的角度看,产生某种公众同情在很多时候都是传播者希望获得的传播效果。因此,传播者会在报道和评论过程中,有意识地按照所希望达成的舆论导向对被言说的事件进行选择、渲染和重构,形成对其有利的公众同情。也就是说,传播者需要依据产生公众同情的受众内隐社会认知规律对其所要传播的文本进行策划和呈现。人的内隐社会认知具有先验性的特点。当人的感官接收到信息时,内隐社会知觉是一个自动的、无意识的利用已有的知识、经验对社会刺激进行解释的过程。这些已有的知识、经验来自于人长久以来的受教育情况,当前所处的社会阶层以及自身的童年经验,这些际遇和经历长时间贮存在大脑中,形成了大量的概念、图像、音像、模式等信息形式。它们处于意识阈之下,是人被外界信息刺激之后,迅速出来参与对新进入的信息进行检索,并通过原型匹配、特征比较或网络激活等方式解构新进入信息,并对之进行重新编码。这一解构到重组的过程因为大脑中的固定检索信息存在,而形成了具有矢量特征的新的反映信息,就是传播学所说的刻板印象。刻板印象一旦在传播环境里被协同,就成为了具有社会实践意义的公众同情。

在公众同情形成的过程中,触发公众同情的信息所栖身的传播载体的属性也起着重要的作用。毋庸置疑,媒介本身的意识形态特征使它在社会运动中处在不同社会阶层的立场上。而社会立场不同不仅使媒体在传播和评论过程中出现了某种导向,会自动站在某个立场上去,而且也会在公众心中为自己贴上标签,被认为是哪个阶层的代言人。于是,媒体本身直接影响了接受者对于其所接触的事件或言论信息的直观判断,也把自己变成了形成公众同情的有效工具。同样的情况还发生在网络社会所呈现的媒介融合传播环境中的话题的传播路径身上。在互联网技术没有普及之前,传播路径基本上是单向传播和双向传播,更多地体现为发布者主导,即媒体在传播过程中的霸权地位。由于获得大众传播媒体的成本很高,所以,传统媒体大多掌握在社会强势阶层的手中。更明确地说,传统媒体全部被某一个社会集团所操控,即使有部分媒体是由社会弱势阶层或非主流群体所把控,它们也都体现出明确的群体性和集团化特征。于是,前互联网时代的传播过程更多的体现出了集体意志的垄断,即使有个体的回应、反馈,也是以媒体为中心的多点对单点的回收,作为核心的单点决定信息的发布权,使这一时期的信息传播呈现出鲜明的倾向性和不对称性。互联网时代的到来改变了信息传播的结构,传播过程由过去的单向、双向传播,转向了以不同节点为核心的N级网状传播结构。在这种传播机制中,代表个人意志的自媒体具有向公众发布信息、进行评论的功能,也可以成为某个话题传播的核心节点。比如,在夏俊峰刺杀城管案件所形成的公共舆论事件中,夏俊峰妻子张晶的微博成为了与几个“大V”具有同等影响力的关于该事件的信息和舆论发布平台,对于整个事件的进展起到了重要的影响作用。仅就这个事件而言,张晶的微博在民间的影响力已经超过了主流媒体,是该舆论事件的核心话语节点。显而易见,不同性质的媒体所依赖的传播路径不同,但都有可能成为某一个事件的信息和话语传播的核心节点,能够对事件的进程,甚至性质产生影响。一般说来,传统媒体在N级复合传播中还是依靠原有的单向度、一对多的传播方式,尽管在事件的报道进程中也会整合其他媒介的报道资源,但每次传播行为的路径大体不变。而网络技术支撑的自媒体平台,比如微博、微信、论坛、SNS网站等,则充分利用了互联网提供的通信优势,可以进行复合式的互动传播。这个传播路径不仅可以最大限度地弥合传者和受者的身份,而且让媒体的标签多元化。在N级复合传播路径中,同时存在着主流媒体和各种类型的自媒体,不同类型的媒体所在的传播线路也不一样。获得信息的媒介所处的传播途径会因为媒体的刻板印象而带上了意识形态的标签。在新闻被禁锢的年代,人们更倾向于相信那些来自“小道”的未经证实的或假的消息,就能够说明传播路径本身的被标签化。而这个标签成为了公众用于对所接受信息检索的潜意识信息,也成为了易于触发公众同情的因素。

公众同情生成系统的第三个层次是时间。一般说来,公众同情显著发生于公共舆论事件之中,并对事件的进程产生影响。事实上,公众同情是每一个具体的刻板印象的累加,一旦在某一个公共舆论事件中出现了某种公众同情的趋势,善于利用公众同情的一方会主动在事件进程中,通过不断驱使事件的主人公做出某些行为或制造一定的噱头,来强化公众的这种偏向。一旦事件中形成舆论的主要因素与社会话语形成了互构关系,并且相依增效,那么,这个事件中的公众同情会愈发强烈,也愈容易偏离事件真相和理性的判断。当然,公众同情在某一个事件中也会发生变化,这些都是与公共舆论事件进程中人的行为和媒体的话语导向相关的,而此二者都是在时间这个向度上展开和变化的,因此,时间是与产生公众同情相关的一个层次。

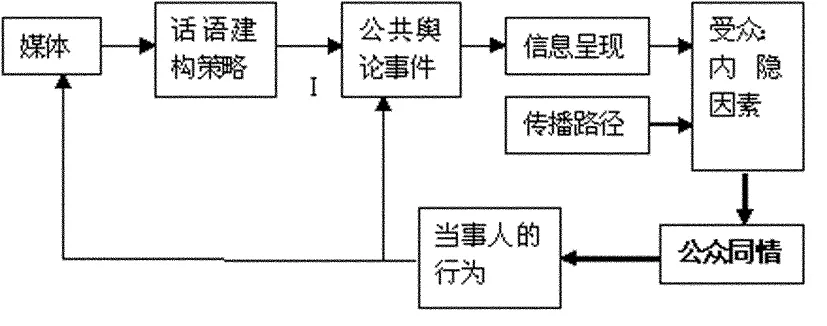

综上所述,网络社会中公共舆论事件的公众同情产生机制可以用图1表示。

图1 网络社会公众同情生成系统示意图

其中,I代表媒体从其所属的立场出发,形成的对事件报道和评论的策略,是系统的输入;O代表最终在社会的公众中形成的公众同情,它可以对公共舆论事件中的当事人的行为产生影响,强化公众同情,也可能会重新建构当事人形象,使媒体改变既有策略,从而改变公众同情。两种可能性是由媒体和受众背后的社会资本来操控的。

二 网络社会中公众同情的激励及演化分析——媒体、受众和社会资本运动

在图1所示的网络社会公众同情生成系统中,受众的内隐因素和传播过程这两个层次的变量直接受到事件发生时的社会环境和意识形态的影响。从前面的论述可以看出,受众的内隐知觉带有社会性,其无意识的表征背后是深刻的社会影响。公众同情诱发于受众的内隐知觉,受社会阶层矛盾斗争的直接作用。形成公众同情的客观资料是来自媒体的报道和评论,在社会生活中一个事件的相关话语的形成,来自于媒体从自身立场出发进行的有策略的建构。又由于媒介融合时代之前的传播路径与媒体具有一一对应的关系,很少存在复合传播的现象,因此,消息和评论的来路既关涉媒体也关涉传播路径,使传播路径与媒体因为其所发出的“声音”而获得了相同的意识形态属性。在媒介融合时代,自媒体的出现,使信息传播呈现出多路径复合传播的状态,由于媒体不再为社会强势群体所独有,传播路径与媒体的身份特征也变得复杂,不同阶层的代言角色使受众在接受过程中,对事件的认识受到了路径和媒体社会身份的影响,这种影响因为传播路径和媒体社会身份特征的多样性增强而愈发明显。因此,生成公众同情的传播过程也是社会环境和意识形态的因变量。

在由信息技术支撑的网络社会中,公众同情的产生要比以往更加复杂,这是由于获得媒体发言权的门槛越来越低,媒体的数量越来越大,身份属性越来越杂。首先,自媒体的出现改变了以往传播者和接受者泾渭分明的局面,普通人由于拥有自媒体也可以获得理论上与主流媒体同等的发声权,在这个时代,传播者本身是受众,受众也可以是传播者,形成了传播过程中的“传受”身份二元一体。原有的掌握媒介的传播者代表社会强势阶层,处于信息传播过程的被动地位的接受者是社会弱势阶层的格局被打破了。其次,在媒介融合传播过程中,社会强势阶层中越来越多的个体热衷于使用自媒体平台,许多自媒体平台孕育起来的“大V”也通过“话语—注意力—社会资源”的二度转换跻身成为社会强势阶层的一员……一类媒体的身份属性难以确定,一个媒体的身份属性多重。在这种情况下,公众同情产生的基础是在事件报道中能够出现序参量话题。也就是说,在众声喧哗的公共舆论中,首先要形成关于被关注事件的某个谈论的热点,这个热点会吸引公众的持续注意力。在媒介融合时代,围绕序参量话题会有大量的媒体进行言说,既包括广播、电视、报纸、期刊等主流媒体,也包括微博、微信、论坛以及SNS网站上面的不同客户端。其中,有一些媒体会因为其对被关注的事件报道整合能力强,或者能够始终围绕序参量话题发表符合社会大多数民意的见解而成为公共舆论事件报道的核心节点,进而成为话题序参量媒体。[5]普通人可以整合自己从不同传播渠道和平台上获得报道资源,利用自己掌握的自媒体进行有策略地发布,从而成为话题序参量媒体;主流媒体在报道和评论的过程中,也会主动有选择地吸收自媒体的意见和信息,组织自己的报道,它们同样需要在某一个事件的报道中与其他自媒体竞争或协作成为话题序参量媒体。而公共舆论事件的公众同情往往是由这些话题序参量媒体策划并制造的报道或评论引发的。

显而易见,话题序参量媒体要始终处于对某一个公共舆论事件进程中的序参量话题的报道、评论和回应之中才能保证其在这一事件话语传播过程中的核心节点的地位。由于自媒体的兴起和发展,至少从表面上看保证了事件传播过程中的民意立场的表达和维护。但是,在信息社会支撑的节点化生活时代,随着文化资本场域渐渐成为了社会资本转换的主要部分,媒介和话语成为了人们扩大社会影响力,获得作为社会资本的一种的注意力的重要手段。社会资本的构成在变化,社会资本运动的特征也在变化。社会资本植根于被网络社会赋予了新的内涵、结构以及操练方式的社会网络或社会关系之中,在这个实践过程中,处于其中的整体、部分和个人都处在活生生的力量较量和制衡之中,媒介成为了人们进行社会斗争重要的工具,话语的力量前所未有地影响着世界,也从来没有像今天这么容易地迅速改变其拥有者的身份和所处的社会阶层。于是,为了获得中心话语权的媒体空前地热衷于在事件传播过程中制造公众同情以达到争取更多的人在观念上认同、获得持续的忠诚度更高的注意力资源,召唤更多的人按照自己的意愿行动、影响事件的进程,以及形成社会动员、改变现有社会阶层的结构和性质等目的。因此,在公共事件发生并持续发展过程中,在社会资本转换的激励下,一些话题序参量媒体会主动利用策略使其所关注的序参量话题保持持续的关注度,进而通过社会舆论提供该事件的耦合动力和扩散动力,[6]使之持续发酵,直到获得自身需要的结果,而这一策略的核心就是在传播过程中制造可以触发公众同情的刻板印象。

通过受众的内隐社会认知理论可以看出,在公共舆论事件传播中,要想制造出容易使受众产生刻板印象的话题,话题序参量媒体需要传递出可以通过当下社会的受众集体特征阀门,与受众认同产生共鸣的话语、符号。而受众的这种下意识认知是由其所属的社会阶层的集体价值观、个体的童年经验、当下际遇和教育、教养情况等因素点燃的。这几个因素恰恰与当下的社会环境中社会阶层之间的矛盾关系以及公共舆论事件发生前后的连锁事件形成的舆论场域相关。也就是说,话题序参量媒体在传播事件、进行评论的过程中希望形成具有某一种导向的刻板印象,需要对当时的社会状况进行系统地分析,建构出的事件中的形象与所期待的事件发展方向要尽量符合民意所愿,这样就可以在网络社会中,与更多的自媒体形成协同,利用诱导社会民众的情绪形成所预期的公众同情。回顾当年出现的药家鑫事件,最初的药家鑫被某些自媒体利用大学在校生药家鑫自驾车这一事实,将其刻画成冷酷自私的官二代、富二代,即利用了当下社会阶层矛盾比较突出,人们普遍存在仇富心理的状况,又呼应了在该事件发生不久前发生的“‘我爸是李刚’河北大学校园撞车案”中的民意产生的连锁反应,使药家鑫从一开始就处于舆论的风口,加重了人们对他的不良印象,形成了自媒体平台集体发声、人人喊打的局面。在这一过程中,尽管舆论中也有从另一方面分析和报道药家鑫杀人案的声音,但在强大的公众同情面前,这些声音要么微弱得被掩盖,要么成为打击讥讽的对象。直到药家鑫被执行了死刑判决,人们才发现他原本就是个出身普通家庭的,在望子成龙的父母严格管束下长大的,靠自己的努力学习生活的普通大学生。在这一公共舆论事件中,由于事件发生存在与前面发生事件的连锁反应,当某些事前并不具有影响力的自媒体建构了药家鑫的传播形象之后,传统主流媒体也马上参与到话题传播的过程中,从而使主流媒体所在的传播网络与新兴媒体的传播网络很快合二为一,但对药家鑫形象以及对该事件的观点仍就沿着已经建构起来的方向更加轰轰烈烈地传播下去,从而使公众同情的力量变得更加不可控制。

公众同情一旦形成就很容易成为引发公共舆论事件的若干次生事件的导火索,通过传播网络与现实空间的线上、线下互动,激发并协同不同时间和次序爆发的公共舆论次生事件,使最初的公共舆论原生事件不断扩散、变异,形成一次社会动员。在网络社会中,传播网络日渐成为了社会运动的核心场域,但这个场域斗争的结果是显现在现实空间的社会生活之中的。网络节点的“传—受”二元合一的特征,使触发公众同情的刻板印象一旦在网络传播中形成,就很容易使原发的话题序参量媒体协同更多的传播节点,这些传播节点并不像以往那样只是个容易被唤起的接受者,只是被动地跟着公众同情在现实社会产生行动,而是主动的舆论发布者,他们在这种公众同情氛围里可能进一步根据自己的理解对原有的议题进行发挥,强化了原有的刻板印象,并进一步鼓动人们参与现实空间社会行动的热情。这就可能从不同的角度激发出各种公共舆论次生事件,而这些次生事件的出现又为传播网络提供了更丰富的素材,使伴随着原生公共舆论事件进行的发生在传播网络中的社会运动进一步发展,当网络上唤起的公众同情发展到一定程度时,一旦达到了公共舆论事件的扩散或变异机理的对应条件,就可能使公共舆论事件扩大化甚至发生性质的改变,从而演化成更为激烈的社会资本运动。

综上所述,公众同情是社会生活中社会阶层矛盾存在的必然产物。在网络社会中,由于社会实践场的中心转移到传播网络上,公众同情在社会资本斗争的激烈下出现得更为频繁,并成为连接传播网络空间和现实空间社会行动的纽带,推动社会运动的不断进行,改变社会结构的样态和性质。

[1] 百度百科,http://baike.baidu.com/link?url=q0HGGJ_ioKMzbUj5y_uAw2I8XOX_Ktr9KuOQhQOjetEnpFzYW9Qby8v73hd_3ozG.

[2] 周爱保.内隐社会认知的理论建构[J].西北师大学报(社会科学版),1999,(11):28-29.

[3] 连淑芳.内隐社会认知:刻板印象的理论和实验研究[D]. 华东师范大学2003届博士学位论文.

[4] 王冬冬,张亚婷.节点化生活方式对社会结构的重构及影响分析[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2013,(5):57-62.

[5] 吴国斌,钱刚毅,雷丽萍.突发公共事件扩散影响因素及其关系探析[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2008,(8):465-469.

Mechanism of Media in the Formation of Public Sympathy in Network Society

WANG Dong-dong

(College of Art and Media, Tongji University, Shanghai 201804, China)

In the social practice of network society, comprehensive and symmetric information transfer does not avoid the bias of public sympathy from the fact. As information technology has been changing our lifestyle,voice in communication networks has become one of the main approaches of average people participating in social affairs in a node lifestyle. As the core of social capital has turned into cultural capital, public sympathy, one core node of communication process used by the topics order parameter media to get involved in social capital operation,is playing an important role in the development and evolution of public opinion events.

public sympathy; implicit social cognition; node lifestyle; topics order parameter media

2015-09-05

王冬冬(1971—),男,江苏扬州人,同济大学艺术与传媒学院教授,博士.研究方向:传播社会学、城市理论、影视创作理论.

G206

A

1008—1763(2015)06—0134—06