风流晋南(十章)

黄亚洲

风流晋南(十章)

黄亚洲

大禹渡的龙头神柏

在黄昏时分,我与这棵树感应了。这棵有眼睛有角的柏树在我眼前游动起来,以至于它背后的云彩,纷纷让路。

而它脚下,黄河水温顺地流动,没有声音,也是龙的样子。

这棵树不成为龙的样子,是不可想象的。

中国所有的河流在大禹手里,都最终成龙,何况他亲手种下的一棵柏树。

树龄已有四千六百年,对此,碳14作了权威测定。历代皇帝都对它册封,也是可以理解的——连植物都长成了天子的模样!

让我设想大禹栽下这棵树苗之时的神情:那一刻,应该也是黄昏,

在大禹的水汪汪的眼睛里,黄河在轻轻游动。

他就是从这里渡河,走向天下所有的江河的。把天下所有暴躁的江河,都拿揑成了龙形。这棵树也听话,完全按照他水利蓝图的线条发育生长。

这棵树是大禹的儿子。

也可以说,这棵树是大禹的有枝有叶的纪念碑,至今长青。

临走,我伸手摸摸树干,果然有龙鳞的感觉,以及云彩的感觉、风的感觉。

甚至,我也想册封它一下,我想读一读我的圣旨,因此,有了这首小小的散文诗。

运城鱼宴

来运城,只上鱼宴!——半条黄河流过桌面。

鲤鱼草鱼鲢鱼全都张着怪异的嘴,它们白白的眼珠子离眼眶已经很远。

窗外,那浩瀚的黄河都快拖不动泥沙了。我看见,实在拖不动的,三块四块的就丟在河面,如弓起的鲸背。只有鱼,一条不丟。鱼是一条河爱情的宣言。

也有十几条自愿留下的,现在,都游上了我的餐桌。它们各自组织了新家,新的家庭成员是生姜、青葱、辣椒、大蒜。

一条河分成了两条:一条对付视觉,一条对付味觉。在运城,鱼选择河流,已是常识,十分自然。

其实,这十几条鱼也并非自愿,你懂的。虽说天下有个词汇叫做奉献。

一种好的制度能升华道德情感,而在运城,这种制度就叫鱼宴。

把筷子插进黄河,当成划桨,赶紧吧,以鱼作船。

在运城,讲究的就是如何玩好黄河。这种旅游样式,就叫鱼宴。

人祖庙感觉

要的就是这种恭敬的感觉。

所以,我是如此小心翼翼。

在进山的石阶上,我甚至,不敢踩到一只蚂蚁。我知道这群蚂蚁,也是你与女娲热烈造人之时,所溅开的粉末。

要的就是这种粘连的感觉。

现在,我就用手摸着你的膝盖,伏羲氏!

我能触到关节的颤动。哦,是不是一条延绵了数百代的经络,或者说血管,或者说筋脉,刹那间,得以气血贯通?

要的就是这种心酸的感觉。

老祖宗啊,庙门外,你给我这么芬芳的空气,而我,却在山下舞动煤粉,用死鱼和重金属相赠河川,还敢在麦克风前喋喋不休!

要的就是这种默契的感觉。

我在庙门口独坐。我的视线里以及我的思想里,都是狂风。伏羲氏不能不调来最近的那朵云,悄悄擦拭我额角渗出的痛楚。

关于伏羲造出一个民族的初衷究竟是什么,这一冥想的结论,可能,还需要两代人的功夫。

参拜娲皇宫

我的到来,或许只为见证一次失误:您女娲娘娘甩泥巴造人的时候,有块泥巴,是不是甩多了分量?两人的份额,合在了一人身上?

就这样,诗人诞生了!最早的悲剧,由屈原首唱,他不堪重负,投入了汨罗江。

李白,应该也是无奈。他每天高叫“杯莫停”,试图用酒精,挥发全身的热量;而杜甫的办法,是流泪,他要流走体内巨大的痛苦与悲伤。

你竟把诗人压得这么重啊,女娲娘娘!

双倍的爱情、伤感、愤怒、理想,你都交由诗人肩扛!

我也曾拨拉过肩头沉重的泥巴,那种痛苦的感觉,真的无以名状:为什么我会对祖国单恋?为什么,爱情与理想的剧痛,总是让我流泪到天亮?

今日走进人祖山,我是专来问询失误的。也要问询,女娲娘娘,当初甩下泥巴的刹那间,你为何眼睛一亮?

或许,为了诗人这个珍稀品种,你是有意为之?乃至彻夜未眠,你决然要让世界有所回响?包括爱情要死去活来,包括追求要鲜血包装,包括所有的追寻、感叹甚至悲嚎,都须投入双倍的重量?

今天来探寻你的失误,我却一路豪情,只感荣光!既然泥巴里掺入了你的深情,女娲娘娘,那么,舍我其谁,我愿意扛起全部的狂暴、痛泣、呼号、失望 ——这人类的双倍担当!

一个蓄谋已久的失误啊!——请允许我在你面前痛哭一场,我的女娲娘娘!

在女娲补天台,作补天之姿

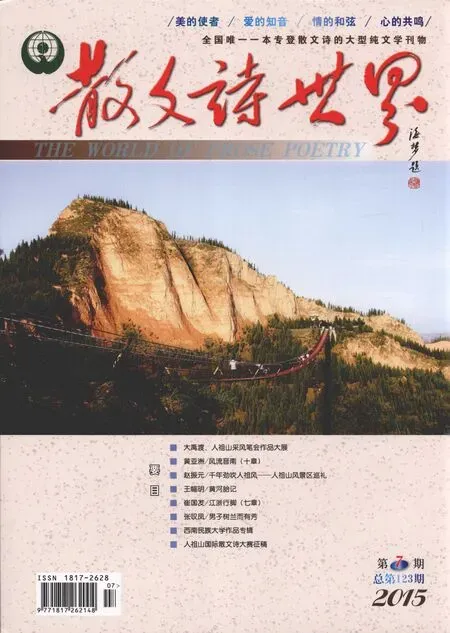

在女娲补天台,黄亚洲先生作补天之姿

早就盼着做这一姿势了,这辈子!

终于,娲皇宫前这块高高的补天台,撑起了我的人格!

高举双臂,托住天的底部。指缝间,让云彩流下。

很可能,女娲认为我这姿势不准,但我,已然尽力。作为诗人,我很单薄。

我努力做到脚踩大地,把手,尽量举高。我努力争取,让老天只下雨、只下雪,不下鲜血与战争。至多,下点冰雹,叫春天止步三日或四日。

我这幻想,是娘胎里那根脐带,捎给我的。

我一直撑着。风与鸟鸣声,持续从我胁下穿过。

有点累,天也补得差不多了,但我还想再坚持一会,知道女娲在身后看我。她与伏羲都明白,他们造出的中国人,有不少是软骨头。

造多了,难免赝品。

补天之姿,我必须再坚持一会。多大的殊荣啊,能登人祖山女娲补天台——所有的道德、荣耻、理想、信念,此刻,都在簌簌簌地通过我的脊椎,直升到我的手臂,再升到我的指尖,抵达天的臀部!

我知道我很伪善,而且可笑,但同时,也很伟大。这种复杂的情感,我娘胎里那根脐带,最是明白。

那根脐带的尽头,就在身后,在娲皇宫的正殿。

迷路人祖山

在人祖山不会迷路,理论上可以这样讲。

哪怕,你就如一片叶子飘落山沟,伏羲与女娲也会同时惊起。他们会立即查看他们精心制作的一粒种子,遗落于何处。

理论上是这样讲。

而我,实在不想说迷路这个话题,尽管小路上,松针与阔叶子已经开始联手阻挡我,荆棘在我手臂上,用血,画下地图。

我的目光越来越抓不住路。密密麻麻的树叶下面,我的球鞋踩着的是碎石子,还是泥土?还是松鼠的尾巴?蚱蜢的背脊?

因为低头写诗,我渐渐走成团队的尾巴。在高庙之下的栈道尽头,我选择了另一个方向。这方向是野狐狸与野兔子最喜欢的,而我与我手中的诗稿,那一刻,都不知道。

多会儿没走过此地了,当年的樵夫、采药者?显然,荆棘已全面接收了这条可疑的山径。我左冲右突,如一只陷入蛛网的虫子,而黄昏,体积巨大的黄昏,只用它难言的沉默,为我的挣扎记数。

我真的不想说迷路这个话题。我一向以为,指南针与方向盘结构了我的左脑与右脑,但是,为什么在参拜了伏羲与女娲之后,人祖山要给我二十分钟的反叛?

终于想起手机还有残存的电。于是,大山的另一边,立刻传来了焦急的应答。

我无奈后转,与沿途的荆棘,再打第二次架。我知道,我与我体内的指南针失约了。

手臂上,血丝的地图终于越来越清晰,浪子回头得以成功。

在人祖山,诗歌有很大的可能遇上狐狸与豹子。这让我明白,荒蛮与历史是一个巨大的存在。

实际上,在祖宗的怀里迷路,已经是中国的常识。这个事情,几代人都讨论不休。

也因此,我真的是不想说,迷路这个话题。

黄河:壶口瀑布

一个憋屈得这么厉害的民族,不允许他选择一个地儿,来一番痉挛、叫喊、疯狂,那是不可想象,也不人道。

几千年了,多少的屈辱!生生的逼他吞下这么多泥沙,就是明证,还是在光天化日之下!

一路疲累,骨骼逐渐畸形,还要唱他“天下黄河十八弯”,想过被架着雄赳赳气昂昂的滋味吗?

把胸膛撕开,把头撞在岩石上,把血泼到岸上去,把咆哮做成歇斯底里——什么都原谅你了,我的祖先!我的父亲!我的黄河!

哪怕就是天塌下来一次,地裂开两回;哪怕闪电与山峰,来它一次同归于尽!这些,都可以理解,悲剧就在于:什么都没有发生!

悲伤的水汽现在笼罩了我,让我成为黄河泪水的一部分。此刻我也想狂嚎,像狼,像豹子,像饿虎,这辈子这么累人总得让我喊一嗓子吧?

我知道,待我离开此地,我又是个厚道人了。微笑,谦和,用四书五经,做我的五脏六腑。当然黄河也是这样,在广阔的下游,他将展开,成为平原,宽大的袍子上绣满棉絮、麦穗和苹果花。

一个憋屈得这么厉害的民族,还将度过许多平静的春天与秋天,还将拥有许多端午、许多清明、许多冬至、许多大雪。

壶口:黄河的搬运

到壶口瀑布,才知道黄土高原被搬运的速度,才知道华北大平原是咋来的!

想象当年华北平原的那群抗日地道,其实是,黄河的毛细血管。

三十多米的瀑布落差,是黄土高原的地质剖面。黄河如此裁剪海拔,把中国的土地这么搬来搬去,就是为苦难的百姓,造一个相对安静的家园。

这么的尽职,日夜咆哮,急成这个样子!

所以,我又想起了中国几千年来的志士仁人。他们摇旗,呐喊,搬运国家的苦难。

他们从心脏通往臂膀的血液通道,就是黄河;鲜血通过的第一个关节,就叫壶口!

漂流黄河

现在我与黄河同步前进,只是,我用的是独腿。

我的独腿叫做划桨。

母亲河从四面八方抬举着我,水波温润。我有子宮的感觉。

一路独腿行进,尽管,山西在左边盯我,陕西从右边挟我,黄河在身后推我,大风敢迎面挡我!

我知道做一个中国人很难,但这,也不算什么!

到达大浪区,我终于与黄河共了一次命运:我们一齐俯冲,又一齐飞天。我两条裤腿,成了黄河的两条支流。

脸上一抹,满手黄土高原。

我浑身湿透,黄河也浑身湿透!——这简直是一次民族危亡的考验!

在我大风大浪的经历中,这,也是重要的一次。总之,为民族失身,或者湿身,我都心甘情愿。

黄河边,朱朝晖向我们挥手

朱朝晖高高挥手,向我们的大巴致意。我擦净油腻腻的嘴唇,隔着车窗还礼。

这么多人,这么多桌,让我设想这位老板心里的甜蜜。

1999年6月20日11时50分,那一刻,隔着荧屏,是全国人民朝他挥手。红色摩托一举飞跃黄河,他完成了太阳的轨迹。

转身及时,而且华丽——在他的“朱朝晖酒家”里,我们用木筷与汤勺,做着一次次的黄河飞越,惊动餐盘里无数鲤鱼和草鱼。

其实,用餐前我们在黄河的集体湿身,也是“朱朝晖漂流公司”的生意。我们顺流而下的轨迹,垂直于他当年的横向壮举,这是命运的十字。

确实,这个中国农民的命运,可以看作是——黄河命运的当代演绎。

他现在高高挥手,朝我们致意,这一形象,或者,可以看作是黄河的理论自信,应该是没有疑义。