北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心开展家庭医生式服务的实践与思考

邓宏艳,李一童

·中国全科医疗/社区卫生服务工作研究·

北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心开展家庭医生式服务的实践与思考

邓宏艳,李一童

目的 对海淀区青龙桥社区卫生服务中心家庭医生式服务实践进行总结,以期进一步完善和优化家庭医生式服务模式,并为其他社区卫生服务机构提供参考。方法 青龙桥社区卫生服务中心组建了10支新型全科服务团队,初步形成了以全科医生为主导,以全科服务团队为载体,以社区为单位,以社区卫生服务中心-社区卫生服务站-家庭医生式服务工作站为工作平台,以签约居民健康管理为主要内容的家庭医生式服务模式。对青龙桥社区卫生服务中心2010—2014年家庭医生式服务工作进行回顾,并收集卫生统计报表、团队绩效考核数据进行分析总结。结果 截止到2014-12-31,建立并完善了家庭健康档案11 782户,居民个人健康档案45 731份,并全部录入医生工作站系统;家庭医生式服务签约8 254户、31 942人。2011—2014年,高血压和2型糖尿病患者的规范化管理人数、规范化管理率、血压血糖控制人数及控制率呈提高趋势。2010—2014年,中心诊疗人次、业务收入呈持续增长趋势。签约居民对社区卫生服务满意度较高。结论 青龙桥社区卫生服务中心实施的家庭医生式服务模式初见成效,是符合现有医疗资源的服务模式,但还存在着家庭医生式服务没有明确的规范、人力资源相对不足、信息化建设滞后等问题亟待解决。

家庭医生式服务;全科服务团队;服务模式

邓宏艳,李一童.北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心开展家庭医生式服务的实践与思考[J].中国全科医学,2015,18(10):1145-1149.[www.chinagp.net]

Deng HY,Li YT.Practice of and thought about family doctor service in Qinglongqiao community health center of Haidian District,Beijing[J].Chinese General Practice,2015,18(10):1145-1149.

2006年国务院颁布的《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》明确了发展社区卫生服务的总体方向、基本原则和执行框架[1],2010年起北京、上海等城市提出了“家庭医生服务”的概念。北京市家庭医生式服务是借鉴英国、澳大利亚、加拿大、古巴等国家较为成熟的家庭医生服务模式结合我国实际而提出的一种新型社区卫生服务理念[2],它不同于国外的“家庭医生”,而是以社区卫生服务团队为核心,在充分告知、自愿签约、自由选择、规范服务的原则下与服务家庭签订协议,为居民提供主动、连续、综合的健康责任制管理服务[3]。海淀区青龙桥社区卫生服务中心自2010年下半年开始在辖区开展家庭医生式服务宣传,2011年实施家庭医生式服务,本文对该中心开展家庭医生式服务的实践情况进行总结,并深入探索符合该社区特点的服务模式,以期进一步完善和优化家庭医生式服务模式,更好地完成辖区居民的健康管理。

1 中心的基本情况

青龙桥社区卫生服务中心成立于2008年8月,中心业务用房2 500 m2,下设5个社区卫生服务站。中心编制124人,现有职工121人,年龄20~52岁,平均36.7岁;男29人,女92人。其中卫生技术人员99人,高级职称9人,中级职称35人,初级职称55人;本科以上学历5人,本科学历43人,专科学历37人,中专学历14人。青龙桥社区卫生服务中心是一所成立时间短、以初、中级卫生技术人员为主体、人员年轻化的社区卫生服务中心。

2 服务辖区的基本情况

青龙桥社区卫生服务中心承担着海淀区青龙桥、马连洼两个街道的社区卫生服务工作,共35个居委会,常住人口19.5万,户籍人口10.4万,其中老年人口1.53万,辖区面积28.69平方公里,是海淀区惟一一所承担两个街道社区卫生服务工作的中心。青龙桥、马连洼两个街道均位于北五环外,为典型的北京城乡结合部特点。流动人口众多,人户分离现象严重;辖区内有中央党校、军事科学院、国防大学、国际关系学院及国家安全部等涉密社区,开展家庭医生式服务工作难度较大。

3 家庭医生式服务模式的实践

几年来,为了能规范有序、因地制宜地推进家庭医生式服务,我们不断实践、思考、调整,最终把家庭医生式服务模式定位为以全科医生为核心,以全科服务团队为载体,依托中心内部资源、社区资源和卫生纵向资源的支撑,为签约居民提供健康管理服务。通过开展家庭医生式服务将基本医疗和公共卫生有序结合,期望与签约居民建立长期稳定的服务关系,提高居民对社区卫生服务机构的信任度,引导居民选择在中心及下设社区卫生服务站就医。

3.1 制定家庭医生式服务方案 依据北京市卫生局等八部门制定并下发的《关于进一步推进社区卫生改革与管理工作的意见》(京卫基层字[2010]25号)和北京市卫生局、人力资源和社会保障局印发的《北京市社区卫生家庭医生式服务工作方案》(京卫基层字[2011]10号),青龙桥社区卫生服务中心在2011年3月制定了工作方案,确定了以全科服务团队主动服务为原则,明确了工作目标、服务模式、工作内容、岗位职责与分工、团队绩效考核内容并全员培训。

3.2 组建全科服务团队 2011年青龙桥社区卫生服务中心全面考虑人力资源现状和辖区特点,将2009年组建的由医护防三类人员构成的社区卫生服务团队改编为10支全科服务团队。中心全体卫技人员在自愿报名的前提下编入团队,每支团队5~10人,服务2~4个社区,面向社区人群,提供医疗卫生服务,是具有探索意义的新型社区卫生服务模式[4]。由全科医生担任团队长,每支团队配备1~2名全科医生,1名中医医生,1~2名社区护士,1~2名防保人员,1名医技人员,1名药剂人员。全科服务团队以全科医生为核心,医护防三类人员为骨干,其他专业人员承担团队工作的支持和后勤保障任务。

3.3 营造家庭医生式服务的良好氛围 在开展家庭医生式服务之初,中心进行了大量的宣传工作,包括制作了全科服务团队公示展板,将团队长、团队成员姓名、岗位、团队联系方式、家庭医生式服务内容及服务监督电话等信息同时在中心门诊大厅、下属社区卫生服务站及社区居委会宣传栏公示;中心统一制作了家庭医生式服务宣传折页、全科服务团队联系卡,向辖区居民发放;在社区悬挂家庭医生式服务横幅及利用各社区电子屏滚动家庭医生式服务宣传内容等,营造家庭医生式服务的良好氛围,引导居民正确认识社区卫生服务机构的功能定位[5]。

3.4 搭建“三站式”家庭医生式服务工作平台 基层医疗保健服务的落脚点是社区,以社区为范围的卫生服务能够直接、方便、高效地解决多数人的医学问题,是实现人人享有卫生保健的关键[6]。现阶段北京市医疗资源还不具备实施真正意义上的家庭医生服务的条件,青龙桥社区卫生服务中心基于服务辖区人口多、服务半径大的特点,在中心及下设的5个社区卫生服务站辐射周边居委会开展家庭医生式服务的基础上,在距离中心较远且未设置社区卫生服务站的社区与居委会共同建立了10个家庭医生式服务工作站,团队成员每周一次在固定时间,在工作站以社区为单位“一对多”地主动为签约居民提供卫生服务。开展健康教育、健康促进、医疗咨询、预约转诊、生活方式干预、慢性病管理、中医体质辨识、中医养生指导、计划生育指导及心理咨询等服务。设立的10个家庭医生式服务工作站是中心为全科服务团队开展家庭医生式服务搭建的工作平台,经过几年的探索,通过中心、下设社区卫生服务站、家庭医生式服务工作站三种平台为辖区居民近距离地提供卫生服务,逐步形成了有特色的“三站式”家庭医生式服务模式。这种模式可以充分利用现有的医疗资源,是将基本医疗服务和公共卫生服务有机结合的服务模式。

3.5 全科服务团队的工作方式和内容 在家庭医生式服务的不断推进中,我们不断调整团队的工作方式,打破了以往团队成员分散在科室工作、下社区服务时临时抽调的模式。全科服务团队工作时间确定为3+1+1,全科医生、社区护士每周3 d在中心(社区卫生服务站)开展全科门诊、临床护理工作,1 d开展慢性病管理工作,团队全体成员均需参加1 d的家庭医生式服务工作站工作,从制度上保障了深入社区开展服务的时间。

3.5.1 1 d的慢性病管理工作时间,主要是社区护士和全科医生配合完成辖区慢性病患者的规范化管理。纳入慢性病管理的患者每年要接受4次面对面的随访,对于定期在中心和社区卫生服务站就诊的患者,全科医生在诊疗同时完成其慢性病随访并记录,当出现《国家公共卫生服务规范》中规定的需要两周内随访的情况时,全科医生会为其预约在本团队慢性病管理时间再次随访。社区护士依据医生工作站中慢性病管理模块提示的近期需随访的患者名单,电话通知依从性差的患者在团队慢性病管理时间到中心全科门诊或社区站接受随访,指导其在健康小屋完成自测并记录,协助中医医生为慢性病患者完成中医体质辨识内容录入,预约下一次随访时间。全科医生在慢性病随访时给予患者个性化的健康指导、危险因素干预,为其制定饮食、运动方案,每年免费为患者进行1次健康体检。

3.5.2 1 d的家庭医生式服务工作站工作,是将团队成员分成两组,一组由公共卫生人员和中医医生牵头在工作站开展以公共卫生服务内容为主的家庭医生式服务;一组由全科医生和社区护士为主体,主动到社区中部分有上门服务需求的家庭中进行访视。在服务对象的选择上借鉴长宁模式强调“雪中送炭”和放大效应[7],优先面向重病卧床的患者、高龄空巢老人、失独老人、离休干部、残疾老人等,为其上门进行一对一的健康教育、用药指导、康复指导、防压疮指导、防跌倒教育及物理体检、测量血糖等,并在告知医疗风险签订知情同意书的前提下谨慎开展部分管路护理操作,如更换胃管、尿管等。

3.6 家庭医生式服务的保障机制

3.6.1 实施全科服务团队绩效考核 为了保障家庭医生式服务的稳步推进,中心自2012年推行全科服务团队绩效考核,与科室绩效考核平行运行,中心每名工作人员的绩效奖励由科室奖金和团队奖金两部分构成。团队作为一个整体,将医疗、公共卫生服务的数量、质量和社区居民满意率纳入团队绩效考核方案,团队实行二级考核模式[8],鼓励多劳多得、优绩优酬,调动员工参与家庭医生式服务的积极性,不断提升家庭医生式服务的工作质量和服务效率。

3.6.2 返聘医学专家并加入区域医疗共同体 中心自2011年加大返聘专家力度,共返聘中医专家5名,内分泌专家1名,老年医学专家1名;与海淀医院建立了对口支援关系,每周均有眼科、康复医学科及心内科专家在中心及社区卫生服务站出诊。返聘及对口支援专家与中心年轻医生结对,一对一临床带教。于2012年先后加入了北医三院、北大人民医院的医疗共同体,可以实现远程预约挂号、双向转诊及远程会诊,并选派中级以上职称人员参加二、三级医院的主任查房。全科服务团队特别是全科医生的临床技能得到了提升,为深入开展家庭医生式服务工作提供了专业支撑。

4 家庭医生式服务的工作成效

4.1 建立完善健康档案,签订家庭医生式服务协议 全科服务团队充分利用门诊诊疗和下社区开展工作的时间建立并完善居民健康档案,并与有意愿的居民签订家庭医生式服务协议,截止到2014-12-31建立并完善了家庭健康档案11 782 户,居民个人健康档案45 731份,并全部录入医生工作站系统。家庭医生式服务签约8 254户、31 942人。

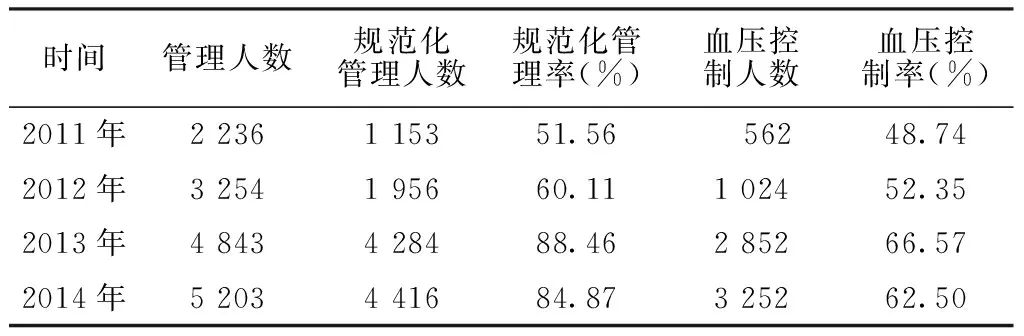

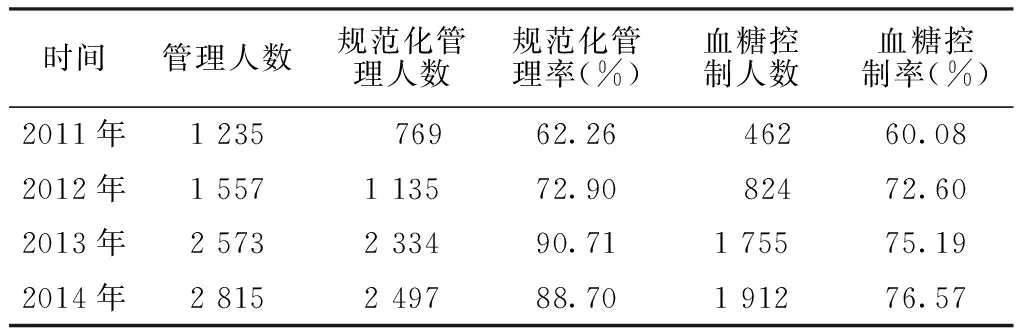

4.2 签约居民慢性病规范化管理情况改善 随着社会的发展,慢性病已成为社区居民的首要健康危害。自2011年起青龙桥社区卫生服务中心依据《北京市社区卫生家庭医生式服务工作方案》《海淀区家庭医生式服务规范化服务团队工作细则》的文件要求,以规范化慢性病管理为切入点开展家庭医生式服务。中心要求每支全科服务团队规范化管理高血压患者不少于100名,2型糖尿病患者不少于50名,并逐月递增。为纳入管理的慢性病患者每年进行1次全面健康检查,4次面对面的随访和血压、血糖及生化指标的检测,及时了解掌握病情变化及治疗用药情况,并进行规范用药指导、健康干预和生活方式指导;同时积极开展形式多样的患者健康教育,组建患者俱乐部及自我管理小组,推广同伴教育。2011—2014年,高血压和2型糖尿病患者的规范化管理人数、规范化管理率、血压血糖控制人数及控制率呈提高趋势,见表1、2。

4.3 老年人健康管理情况改善 目前老龄化问题日趋严重,老年人群是医疗保健服务需求量最高的群体[9],全科服务团队把老年人健康管理作为重点工作,依据《国家基本公共卫生服务规范》每年为符合条件的老年人进行1次免费体检、健康评估,每半年随访1次。2013年中心在自愿的前提下为3 764名老年人进行了免费体检、健康评估,通过免费体检新诊断高血压患者43名,2型糖尿病患者21名,老年人健康随访8 328人次,并将随访结果记入健康档案。2014年为1 860名老年人进行了免费体检,新诊断高血压患者32名,2型糖尿病患者36名,新诊断患者全部纳入慢性病规范化管理。

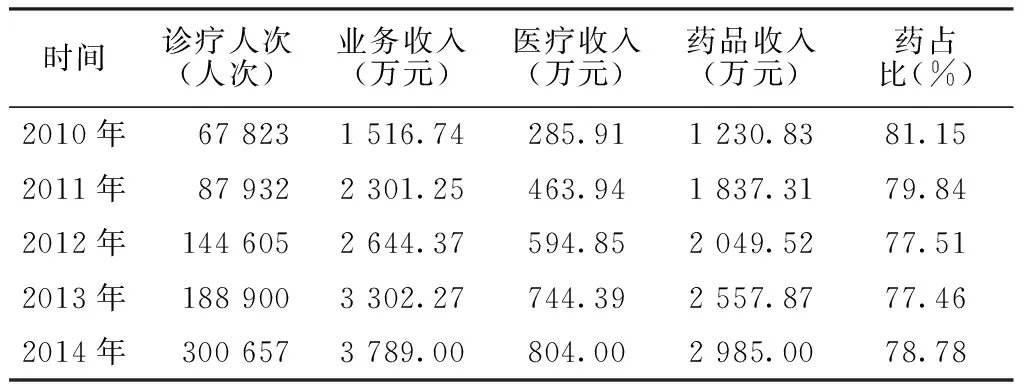

4.4 基本医疗服务能力显著提升 随着家庭医生式服务工作深入开展,效果逐步显现,社区居民在有健康需求时选择在社区卫生服务机构就医的意愿明显加强。2010—2014年中心诊疗人次、业务收入呈持续增长趋势,见表3。

表1 2011—2014年高血压患者管理情况

表2 2011—2014年2型糖尿病患者管理情况

Table 2 Management of patients with type 2 diabetes mellitus from 2011 to 2014

时间管理人数规范化管理人数规范化管理率(%)血糖控制人数血糖控制率(%)2011年1235 76962.26 46260.082012年1557113572.90 82472.602013年2573233490.71175575.192014年2815249788.70191276.57

表3 2010—2014年基本医疗服务情况

4.5 签约居民对社区卫生服务的满意度较高 2013年10月,中心绩效考核科随机抽取了200名签约并接受过家庭医生式服务的居民进行满意度调查,其中接受调查的居民有196人。居民对社区卫生服务的满意度情况如下:全科诊疗74.0%(145/196),中医康复82.7%(162/196),社区护理服务72.4%(142/196),家庭医生式服务88.3%(173/196)。

5 讨论

家庭医生式服务是发展和完善社区卫生服务的重要举措,也是提高基层卫生服务能力的重要方式。青龙桥社区卫生服务中心探索的家庭医生式服务模式已呈现出一定优势,但也存在着不足。

5.1 家庭医生式服务的优势

5.1.1 签约居民社区卫生服务利用度大幅度提升 通过签约,全科服务团队与社区居民建立了相对稳定的契约式服务关系,为居民提供主动、连续、综合的健康管理,提高了居民对全科服务团队的信任度,签约居民更多地选择在中心及下设社区卫生服务站就医,次均诊疗费用、单张处方值、药占比等指标均控制较好。2014年中心诊疗人次提升至30万人次,签约居民人均年接受社区卫生服务近10次,中心较好地承担起“守门人”责任,为分级就诊、社区首诊做好准备。

5.1.2 全科服务团队服务效能不断提升 全科服务团队以老年人、慢性病患者健康管理为切入点,在全面落实公共卫生服务项目的同时,不断拓展基本医疗服务内容。高血压、糖尿病患者血压、血糖控制率达到较好水平。新型的全科服务团队打破了传统医疗结构中各专业科室的分界,在家庭医生式服务工作中医、护、防、技不同专业、不同岗位人员分工合作,实现专业知识互补,形成团队合力,服务效能得到了大幅度提升。

5.1.3 签约居民对社区卫生服务的满意度较高 居民对全科诊疗、中医康复、社区护理服务、家庭医生式服务的满意度分别达到74.0%、82.7%、72.4%、88.3%。自开展家庭医生式服务以来,全科服务团队收到来自居委会领导和社区居民的表扬信45封、锦旗8面,居民对社区卫生服务的满意度较高,家庭医生式服务的社会认知度逐步提高。

5.2 家庭医生式服务的不足

5.2.1 家庭医生式服务没有明确的规范 家庭医生式服务是“六位一体”社区卫生服务的延伸,同时也是全面落实全科医生制度的一个过渡模式,而个性化、以居民健康需求为导向的服务模式将是发展的方向。青龙桥社区卫生服务中心虽然经过几年的艰苦探索,但因家庭医生式服务特别是居民呼声较高的上门医疗服务没有明确的规范可依,主管部门的指导性文件也相对滞后,制约了工作的开展。

5.2.2 社区卫生服务机构人力资源不足,团队成员专业结构不平衡 按照北京市家庭医生式服务手册规定的每个团队服务2~3个社区、800户计算,人员缺口非常大,加之青龙桥社区卫生服务中心家庭医生式服务模式对团队人员投入时间要求较高,更凸显了人力资源不足。将全部卫生专技人员纳入团队,虽然增加了人员编制,但团队成员专业结构不平衡,其他成员不能很好地分担团队长、全科医生的工作重担。

5.2.3 信息化建设不到位,不能实现互联互通 目前中心加入了北医三院、北大人民医院医疗共同体,实现了预约挂号和双向转诊的功能,但没有信息系统支撑,不能相互及时获得患者的诊疗情况,制约了双向转诊工作的开展。中心和下属社区卫生服务站虽然均使用北京市统一的社区卫生信息化系统,但并未实现中心与社区卫生服务站的互联互通。另外全科服务团队在社区工作站及居民家中开展的健康管理工作均需回到中心和站再补录入信息系统,低效率的重复工作影响了团队下社区的积极性。

5.3 家庭医生式服务发展的建议和对策

5.3.1 建立健全相关配套政策和工作规范 在家庭医生式服务不断推进过程中,各项配套政策和相关工作规范的滞后日益凸显,呼吁卫生主管部门尽快出台相关服务方式、服务内容、服务规范、激励机制、人才引进与培养等配套政策和工作规范,为家庭医生式服务的深入开展提供依据和保障。

5.3.2 全面提升全科服务团队的理论水平和专业技能 现阶段社区卫生服务人力资源特别是高水平的全科医生缺口很大,加之签约居民的卫生需求日益增加,对社区卫生服务从业人员的执业能力提出了前所未有的挑战。在加强人才引进的同时,更应着力现有全科服务团队全员理论知识和专业技能的培训,提高综合素质。积极利用区域医疗共同体的辐射和带动作用,通过专家下社区出诊、临床带教、专题培训、双向转诊、远程会诊及观摩二三级医院的主任查房等形式,全面提升全科服务团队服务能力。

5.3.3 建立实用共享的卫生信息系统 现有的社区卫生信息化水平与家庭医生式服务实际工作需求差距较大,尽快建立北京市乃至全国范围内的各级医疗机构互联互通的卫生信息系统已迫在眉睫。通过信息系统采集、储存、整合、共享卫生相关数据,将有助于提高基层卫生服务效率和服务质量,实现真正意义上的双向转诊。在信息化平台建设的同时为全科服务团队配备移动终端设备,支撑家庭医生式服务的可持续发展。

综上所述,青龙桥社区卫生服务中心在实践中不断探索的以全科医生为主导,以全科服务团队为载体,以社区为单位,以社区卫生服务中心-社区卫生服务站-家庭医生式服务工作站为工作平台,以签约居民健康管理为主要内容的家庭医生式服务模式,充分利用了本社区有限的医疗资源,更好地服务于社区居民,展现了社区卫生服务的公平性与可及性[3]。

[1]Xiao F,Wu XL,Zhao DY.Family doctor system:new pattern of basic health services[J].China Market,2012,19(29):84-90.(in Chinese) 肖峰,吴小岭,赵德余.家庭医生制:基本医疗卫生服务模式新探索[J].中国市场,2012,19(29):84-90.

[2]Zhang XD,Zhao J,Lan LN,et al.Service mode and incentive mechanism about community family doctor service system in Beijing[J].Chinese General Practice,2014,17(7):766-769.(in Chinese) 张向东,赵京,兰丽娜,等.北京市社区卫生家庭医生式服务模式及激励机制探讨[J].中国全科医学,2014,17(7):766-769.

[3]Wu H,Jia HY,Liu DM,et al.Construction and effect of the family doctor service model in Fangzhuang[J].Chinese General Practice,2014,17(7):773-776.(in Chinese) 吴浩,贾鸿雁,刘东梅,等.方庄家庭医生式服务团队的构建及服务效果的研究[J].中国全科医学,2014,17(7):773-776.

[4]顾湲.全科医学概论[M].北京:人民卫生出版社,2001:201-211.

[5]Wu J,Xu L,Lu M.Demand of residents in Chengjiaqiao community for family physician services[J].Chinese General Practice,2012,15(6):1809-1812.(in Chinese) 吴军,徐蕾,陆旻,等.程家桥社区居民对家庭医生制服务的需求情况调查[J].中国全科医学,2012,15(6):1809-1812.

[6]张华.社区卫生服务[M].贵阳:贵州科技出版社,2004:1.

[7]Jiang P,Zhao Q,Zhao XM,et al.Exploring in the process of the family doctor service system model of Changning[J].Shanghai Medical & Pharmaceutical Journal,2012,33(6):15-19.(in Chinese) 江萍,赵琦,赵晓鸣,等.探索中践行长宁特色的家庭医生制服务模式[J].上海医药,2012,33(6):15-19.

[8]Liu Q,Chen LP,Qian CY.The consideration of service model of general practice team in Jiading Street in Shanghai City[J].Chinese Journal of General Practice,2011,9(11):1765-1767.(in Chinese) 刘芹,陈丽萍,钱春燕.上海市嘉定区全科服务团队服务模式的实践与思考[J].中华全科医学,2011,9(11):1765-1767.

[9]Liao SM,He LF.The healthy,demand and utilization of health service for the community elderly [J].Nursing Journal of Chinese People′s Liberation Army,2006,23(10):47-49.(in Chinese) 廖淑梅,何丽芳.社区老年人健康状况、卫生服务利用及需求[J].解放军护理杂志,2006,23(10):47-49.

(本文编辑:闫行敏)

Practice of and Thought About Family Doctor Service in Qinglongqiao Community Health Center of Haidian District,Beijing

DENGHong-yan,LIYi-tong.

QinglongqiaoCommunityHealthServiceCenter,HaidianDistrict,Beijing100091,China

Objective To summarize the practice of family doctor service in Qinglongqiao community health center of Haidian District in order to further improve and optimize the family doctor service model,and provide a reference for other community health service settings.Methods Qinglongqiao community health service center set up 10 new-type general practice service teams.It applied a model which takes general practitioners as the leading force,community as a unit,community health center - community health station - family doctor service station as the working platform and the health management of contracted residents as main service content.A review was made about the family doctor service of Qinglongqiao community health center from 2010 to 2014,and reports of health statistics and data of team performance evaluation were collected and analyzed.Results By December 31,2014,health records of 11 782 families and 45 731 people were set up and registered into the system of family doctor service station;the number of contracted families and people reached 8 254 and 31 942.From 2011 to 2014,the number of patients with hypertension and type-2 diabetes mellitus under standardized management,the rate of standardized management,the number of patients with effective BP control and the rate of effective BP control kept an increasing trend.From 2010 to 2014,the number of clinic visits and revenue showed a continual growth.Contracted residents hold high satisfaction degree about the community health service.Conclusion The family doctor service model of Qinglongqiao community health center has showed initial success,and it accords with current status of medical resources.However,issues like the lack of clear regulations,the inadequacy of human resource,and the lag of information construction are urgent to be solved.

Family doctor service;General practice service team;Service model

100091 北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心

邓宏艳,100091 北京市海淀区青龙桥社区卫生服务中心;E-mail:13693179319@163.com

R 197

A

10.3969/j.issn.1007-9572.2015.10.011

2014-11-10;

2015-02-27)