影响无焦虑 釜底且游鱼——以《忧伤的黑麋鹿》为例谈当代诗写与评价的失衡

李海英

(云南大学人文学院,昆明650091)

影响无焦虑釜底且游鱼——以《忧伤的黑麋鹿》为例谈当代诗写与评价的失衡

李海英

(云南大学人文学院,昆明650091)

摘要:当前国内的一些长诗和组诗的写作中,因互文习性和模仿戏游行为的过度或失衡,造成部分长篇文本呈现经验贫乏、想象力枯竭、创造力稀薄的现象。此现象理应引起诗人自身和研究者的思考与忧虑,而非友情式的鼓掌与附和式的赞誉。针对此现象,以海男的大型获奖组诗《忧伤的黑麋鹿》为案例可探究诗人是如何对潜文本进行转换以及由此产生的结果,探究将从诗歌的形象、形式、结构、主题和话语方式等方面展开,在比较中观察此种写作的策略所在及生成的效果。

关键词:诗歌写作;海男;《忧伤的黑麋鹿》;互文;模仿 而在《忧伤的黑麋鹿》这组诗中,海男是把“维度”作为一个来构建其诗歌的物质和文化语境,以“维度”命名的诗共有11首,我姑且胆大妄为地进行分类,空间上的表述有:“在澜沧江以上的维度”、“在澜沧江以下的维度”、“在澜沧江红色的维度”、“在澜沧江蓝色的维度”、“在澜沧江黑色的维度”;时间上的表述有:“在澜沧江春天的维度”、“在澜沧江白昼的维度”、“在澜沧江黑夜的维度”、“在澜沧江甜蜜的维度”、“在澜沧江烛影的维度”、“在澜沧江唱片的维度”。空间“纬度”与时间“纬度”的纵横交叉构成了该诗的脚手架,为诗人开展大规模的爱情施工提供了上下攀越的抓手,并且海男的这种结构诗歌语境的方式,遵循的也是“神”的原型方式,以第九首为例:

中图分类号:I207. 25

文章标识码:A

文章编号:1006-6152(2015)05-0066-09

本刊网址·在线期刊:http://qks. jhun. edu. cn/jhxs

海男的组诗《忧伤的黑麋鹿》,共有78首,每首14行,最初发表于《诗歌月刊》2008年第5期,并获该刊的年度“实力诗歌奖”。时隔6年,该诗又获得2014年“鲁迅文学奖·诗歌奖”。海男在获奖后的采访中称此诗是她“诗歌写作史上的一次穿越心灵史的旅行。在诗中,弥漫着澜沧江峡谷中的黑暗和充满阳光的两种火焰,这两种火焰在不同的豁口相遇,因而构成了这组长诗的一个重要元素,……是一种身体的历险。”[1]她也谈及尤瑟纳尔、马尔克斯等人对她创作的影响。

而在我有限的阅读经验里,《忧伤的黑麋鹿》可能的“潜文本”与海男所言的马尔克斯、尤瑟纳尔并不符合,这种感觉清晰而强烈,相反它们应该是:一是《黑麋鹿如是说——苏族奥格拉拉部落一圣人的生平》[2](该书由“黑麋鹿”口述,约·奈哈特转述,完成于1932年。后文简称《黑麋鹿如是说》),一是艾米丽·狄金森的爱情诗篇,此外则是彼特拉克式的十四行诗。我迟疑过,但我还是判断《忧伤的黑麋鹿》由两部分组成:前半部分(约到第47首处)是对《黑麋鹿如是说》中的“黑麋鹿”的复陈;后半部分(约在第47首之后)则是一番“情爱”坦陈,借助的是萨福的名义,“潜文本”却是一生对爱情渴盼又质疑的女诗人艾米丽·狄金森的情诗。如果略加辨认,该组诗形式的潜文本似乎并非是《黑麋鹿如是说》或狄金森的情诗,而有可能是彼特拉克式的十四行体。

因而,我的文章是分析三者与海男组诗的关系,并会在形象、形式、结构、主题和话语方式等方面查看其转化策略以及由此产生的效果。目的乃在于:通过对文本的追踪调查,探究诗人创作的某些秘密或可能存在的问题。如果一个文本足够优秀,研究当然是十分必要;如果一个文本被认为优秀,对比研究及分析探究当然也十分必要。

一、形象I比较:从“黑麋鹿”到“黑麋鹿”

为了自己的行文方便,我要首先从该诗最主要的形象“黑麋鹿”说起。关于“黑麋鹿”,有论者如是说:“海男的这组《忧伤的黑麋鹿》诗里,也同样为我

们塑造了一位男主人公,也许你会发现这位男主人公和海男的其他作品没有什么不同,只不过在这里有了一个更美好动听的名字。”[3]果真如此?让文本说话:

那些花蕾从石砾中一点一滴地

如粮食一样,融洽在前世和今世的历史中

在忧虑纵深的峡谷以后的地域

在这里看不到邮差和城垒

从云壤中破壳而出的是豌豆和大米

还有盘桓在泥土中,困倦万分的马铃薯

一声不吭地吮吸野的草莓,怀着幻象中的期待

它们变幻着角度、湿地和昼夜的速度

从云壤中破壳而出的神学符号

回到了我怀抱,这些神意恩赐的夜晚

我不眠着,我在夜中行走,在夜色中

把蜜露培植,直到遍体的忧伤绚丽起来

直到我打开那些抽屉,暴露了你或我

由来以久的身份之谜。之后,那些神学符号开始附体。①

(第8首《从云壤中破壳而出的神学符号》)

关于这首诗,还有论者如此说:“在海男的诗歌里,每一个让她钟情的事物,都是一个神秘的咒符。那些咒符既来自于自然和现实的影像,又来自于心灵中的诗性虚构。它们是‘从云壤中破壳而出的’,它们是空无和直观的一部分。”[4]言辞之间涉及到海男多年来的创作倾向,这也比较符合海男多年来的写作习性,至少看起来如此。当然,严肃的读者及研究者在通常情况下都会心存好奇,以期在诗歌文本的表层之下探究深层的某些东西是否存在。

探究“黑麋鹿”的来源,有必要回到印第安文学《黑麋鹿如是说》,既然探究,对“黑麋鹿”故事的复述就无法避免,我尽量使之简单明了。《黑麋鹿如是说》中,“黑麋鹿”是一个人名,他作为圣者也同时作为叙事者形象,以口头史诗的方式讲述了自身的经历生平:五岁时一次落日时分,黑麋鹿开始看到幻象,一只食蜂鹟开口讲话让他注意天上的云层。黑麋鹿抬头看到云层里突然出现两个人,他们像箭一样斜飞而下,对着他唱起了一支神圣的歌——“瞧,一个神圣的声音正在呼唤你!/满天是一个神圣的声音正在呼唤你!”[2]16-17九岁的又一次黄昏,黑麋鹿再次听闻到了云中到声音,随后便病倒了,双腿和手臂都肿胀起来,当他躺在帐篷里休息时,之前见到过的两位云中人突飞而至,带他飞到“雷神们生活的云山”中,黑麋鹿在云山中看到了“伟大的幻象”:一座壮观的圆锥形帐篷、熊熊燃烧的彩虹帐篷门、坐在帐篷里的六位老祖宗、聚集在四个区域的马匹、他本人所骑的枣红马、四色花神药草、红色的道路……这些“伟大的幻象”都是以“云”为材料一一变换出来的,也即是说,“神迹”是以“云”的形式展现,并以“云”的形式发出启示——知晓祖先的历史和神力,知晓自己的身份和使命,启示也是托付——托付黑麋鹿带领其民族走上“红色的道路”。而这些“幻象”是在黑麋鹿昏迷的12天之中得以完成。

现在,可以看一看海男组诗《忧伤的黑麋鹿》前八首的题目:

(1)“那些该死的记忆消磨了我的……”

(2)“你病了,你的山冈也病倒了”

(3)“在你消失踪影的三天时间里”

(4)“忧伤的黑麋鹿”

(5)“忧伤的黑麋鹿迷了路”

(6)“这些华美,这些灌木丛”

(7)“善变中的女妖已出现”

(8)“从云壤中破壳而出的神学符号”

现在再来比照《黑麋鹿如是说》:

(1)从童年到青少年时期,黑麋鹿都被“神迹”(“祖先的历史”)折磨着,“我怕看见一片云涌过来;但不论云何时涌来,我总能听到有什么在向我呼唤:‘瞧瞧你的老祖宗们吧!赶紧行动起来!’”[2]18幻象和云中的声音折磨着他,老祖宗的要求对于一个孩子来说似乎过于沉重,黑麋鹿为此忧伤。

(2)伟大的幻象让黑麋鹿数次“病倒”;每次生病,都见识一番祖先神力,并被一再告知要承担起民族使命,因为印第安民族正处于被赶尽杀绝失去家园的境地;

(3)每次病倒都是暂时的逃脱,位移于云端幻象中存在,可看做是在“尘世”中暂时“消失踪影”,也可看作是学习观照族群的命运;

(4)看到幻象,童年的黑麋鹿很“忧伤”且“孤单”:“我活着,人人都很高兴;但我躺在那儿想起我曾经待过的神奇地方和曾经见过的一切时,我心里十分悲哀。”[2]41

(5)随后的几年里,黑麋鹿喜欢思考那个幻象,又害怕说出它,“神迹”让人兴奋也让人颤栗。换言之,他在“神力”与“个体”之间“迷路了”——恰如海男所言,“那只最忧伤的黑麋鹿迷了路/它们在翻沸的云雾中猜测着/溪水的去处;它们在雷雨来临之前/仰头猜测着人世间最遥远莫测的距离/这是被丝丝缕缕的历史割舍过的痕迹/它们是一段符号,源于一只蜂群的深穴”(海男《那只最忧伤的黑麋鹿》,第5首)

(6)在并不知晓的某个时刻,总有来自云端的声音响起,有召唤、有警示、也有提醒,“云中的声音”能帮助黑麋鹿获得猎物、带领族人脱离危险,也让他非常恐惧,作为一个孩子的黑麋鹿不知该如何承担降临己身的重任。

(7)“咄咄逼人的恐惧之感”让他再次病倒并说出真相。于是老巫医和族人组织了一场声势浩大的“马舞”,“马舞”是将“幻象”在现实中搬演以驱散恐惧、获得老祖先赐予的“神力”,之后黑麋鹿终可坦然与神力“相遇”。

(8)而这一系列的故事的发生,正是缘于“云中神迹”,即海男的“云壤中的神学符号”。

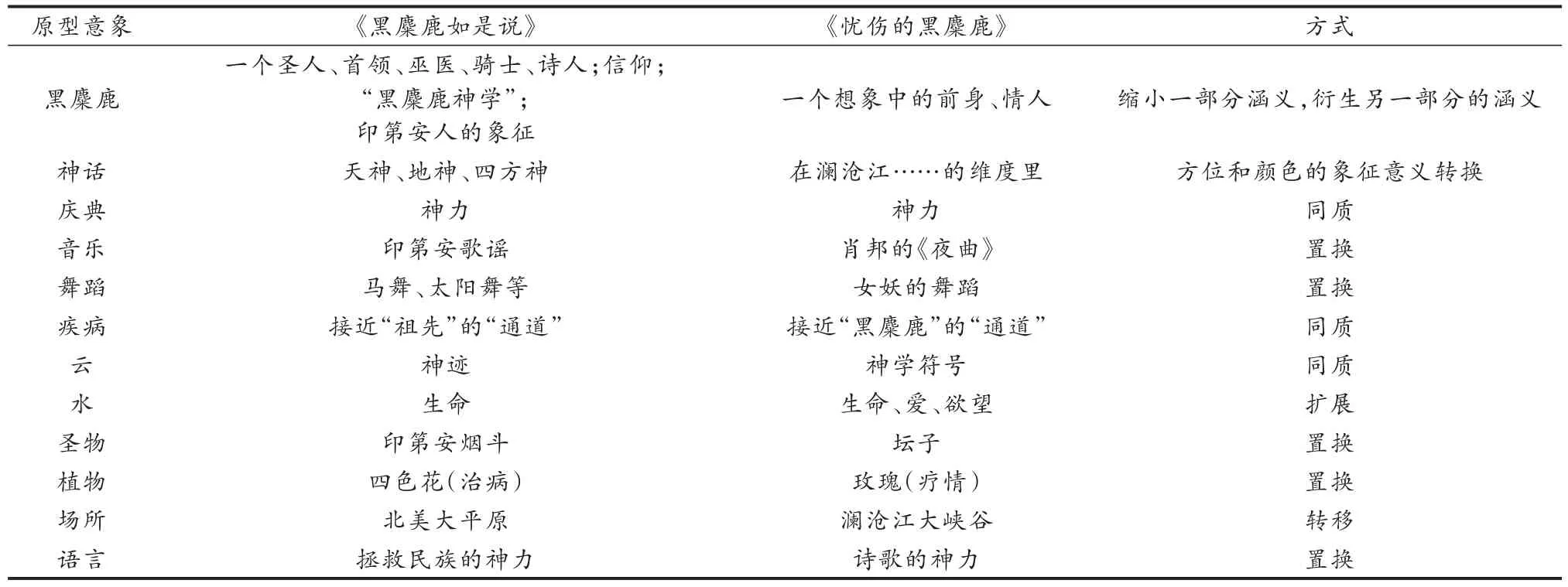

这只是到文本1/10处的简单比对,但已清晰无比,海男的“黑麋鹿”来自于《黑麋鹿如是说》,并且作为审美文本中的主人公形象,两个“黑麋鹿”具有形式的一致性。如果比较两个文本中的其他相关意象,会发现二者的关系更为清晰了,略举几例:

原型意象《忧伤的黑麋鹿》 方式黑麋鹿 一个想象中的前身、情人神话庆典音乐舞蹈疾病《黑麋鹿如是说》一个圣人、首领、巫医、骑士、诗人;信仰;“黑麋鹿神学”;印第安人的象征天神、地神、四方神神力印第安歌谣马舞、太阳舞等接近“祖先”的“通道”云水圣物植物场所语言神迹生命印第安烟斗四色花(治病)北美大平原拯救民族的神力缩小一部分涵义,衍生另一部分的涵义在澜沧江……的维度里神力肖邦的《夜曲》女妖的舞蹈接近“黑麋鹿”的“通道”神学符号生命、爱、欲望坛子玫瑰(疗情)澜沧江大峡谷诗歌的神力方位和颜色的象征意义转换同质置换置换同质同质扩展置换置换转移置换

在接受《大家》杂志的采访中,海男声称:“我所有的作品都与云南的自然人文历史相关,它就是我的永恒背景。就作品而言,在组诗《忧伤的黑麋鹿》里面,铺展着黑郁色或深蓝色的澜沧江沿岸的背景。”[5]没有人质疑海男在云南的行走以及云南版图在她作品中的位置,让人惊叹的是两个文本有如此相似的语境。

二、形象II比较:从“蜜蜂”到“蜜蜂”

两个“黑麋鹿”的语境有着极大的相似性原也无可厚非:一个是北美大平原,一个是澜沧江流域。从外在条件上讲,二者都有瑰丽壮美的地理状况和神秘奇异的文化风情,也都非常符合当今的审美情绪;从族群命运方面看,1900年前后的北美大平原是印第安人逐渐失去的家园,2000年前后的澜沧江流域也在经历着传统生活的土崩瓦解。然而阅读文本也很容易发现,尽管语境有很多相似之处,二者主题却似乎有些微妙的不同。《黑麋鹿如是说》是讲述“黑麋鹿”个体成长中的痛苦与忧伤、守卫家园寻求和平生活的抱负与艰难,民族的命运,以及对人类关系与生命关系的思考;《忧伤的黑麋鹿》则被视作是对爱情的追求,就其对“爱情”的表述来看,注重在如欢如梦的情绪中诉求极致的心灵契合,并如痴如狂地直言情爱之欢娱。可以说,其主题和《黑麋鹿如是说》相差甚远,那么海男借用“黑麋鹿”这一形象的缘由就饶有趣味了,现在转向文本后半部分,从另一形象来旁观其意图。

从第48首《庆典》开始,《忧伤的黑麋鹿》有一个明显的转向,之前的主要形象是“黑麋鹿”,之后的主要形象则是“蜜蜂”,与“蜜蜂”相伴的还有“玫瑰”和“女诗人萨福”。

“蜜蜂”作为诗歌的一个抒情形象,在现代诗歌中常常指向“情爱”,而大量使用这一形象的应属女诗人艾米丽·狄金森②,“蜜蜂/鲜花”还被认为是狄

金森诗歌中一个重要的情爱模式③:

蜜蜂驾着他锃亮的马车

悍然向一朵玫瑰赶去——

然后一起落下——

他自己—他的车子——

玫瑰接受了他的造访

显得坦诚而静幽——

对于他的贪婪

一弯月瓣也不扣留——

他们的时辰十分圆满——

给他剩下的就是逃逸——

给她剩下的——只有

销魂造成的谦卑(1339)④

在针对此诗的研究中,不乏有关于两性亲密关系不平衡性的论述。但阅读狄金森的诗,我个人认为,并非只是如此,其诗在阅读体验中提供了感官的集合,集合的感官种种共同促成了一个具有象征意味的事物,“蜜蜂”形象在诗歌中产生了多层意义,不再仅仅作为一个男性形象的象征物或者符号化的形象建构,于对立层面上而言,诗人通过诗歌语言的吟诵唱白中摆明了一个女性姿态的叙说者形象,这个形象可以被视为与男性客体对立的主体,将质问者、探寻者、渴求者集于一身,在多重身份建构的意味中传输出一种异样的声音。这个声音又在诗歌的直白式诉求的表面隐藏,是一个形象对着与自身形象对立的另一个的抗拒和召唤,我把诗中此种效果的生产称之为“暗语”——“蜜蜂!我正盼着你!/昨天还在/给你认识的某人说/你总如期而来——”(1035)此外,在“蜜蜂”与“鲜花”之间,并非全是男性主体对女性的强势或把控,实际上我们看到,在很多时候,“蜜蜂”更多的是一种怀有热烈情感的依恋者角色:

判决仪式——/末日审判/对于蜜蜂,无关紧要/他与他的玫瑰的分离/在他看来—才是最大的煎熬(167)

蜜蜂的家谱,蜜蜂并不关切——/一朵红花草,任何时候,对于他/都是千金小姐(1627)

一块红花草板/独自拯救了一只蜜蜂(1343)

简言之,狄金森指挥着“蜜蜂”组合而成的意象具有多维指向,而明确清晰的至少有以下两种:一是作为“情人”,蜜蜂酿制了“爱”的甜蜜。被造访的“玫瑰”/“红花草”/“雏菊”等等待者角色满怀期待地等候着“他”;而“蜜蜂”依照自身生物属性需要将以同样的姿态以造访者的主动在被造访的鲜花中“做窝”。二是作为“诗人”,“蜜蜂”将“诗”的甘美酿制而成:

造就一片大草原需要一株红花草和一只蜜蜂,/一株红花草,一只蜜蜂,/还有白日梦。/光白日梦就行,/如果蜜蜂零星。(1755)

在这小小的蜂巢里/蕴藏着那种蜂蜜的暗示/既可把现实变成梦想/又能把梦想变为现实——(1607)

甚至“蜜蜂的宗教”,就是“为了闲散和春天的神圣放纵狂欢”(1522),所以,一只蜜蜂嗡嗡的歌唱,是“一种巫术——把我掌握——”(155),“蜜蜂”带给诗人的是一种情感飞升甚至心灵翅翼的震颤,在渐至恒稳的细风扇动中流淌着甜蜜的梦想,也飘动着的忧伤的心事。“蜜蜂”的此种双重效果在瓦莱里那儿被再次言说:

无论你的螫针有多尖,

多么致命,金色的蜜蜂,

我仍愿你的锐齿

向我温存的花篮抛一个梦

用螫针刺透我怀中的美乳吧,

爱神已死或是已然睡去,

让我那滴鲜红的血液

渗透我圆润而富有弹性的玉肌!

我急需那瞬间的痛苦:

一种强烈而致命的疼痛

比那昏沉沉的折磨要更好,

但愿我的意识

被这金色小峰的警报照亮,

否则爱神依然酣睡在梦乡![6]

(《蜜蜂——致弗朗西斯·苗芒徳》)

金色的翅膀与金色的刺针,是既美丽又危险的事物,刺针给他者制造的是急遽的痛楚、给自身制造的则是生命的终结,而疼痛对受体是一种警报、对施为者则是一种牺牲,这是由蜜蜂自身的生物学特征所决定的。作为一个象征诗人,瓦莱里并没有脱离艾米丽·狄金森的语法——情感与创造,不过却精美了许多。

在海男组诗《忧伤的黑麋鹿》中,“蜜蜂”同样指向了以上言明的两种:一是爱情的飞行者;一是诗歌的灵翼。

你看,作为爱情的飞行者:

亲爱的忧伤,请给予我一只蜜蜂

寻找到的配偶,那些用细小的电光

垒筑起来的蜂房;那些呼吸中的花蕊

梦或水编织或吐露的甜蜜(第50首)

用蜜蜂一样放纵的姿态挽救了爱情的身体(第53首)

我溯流而上,与一只寒冷的蜜蜂相遇

我会在一个吻中,死于蜜蜂的甜蜜(第61首)

而作为诗歌的灵翼,你也看见:

蜜蜂的甜源自诗人的嘴唇(第49首)

在暗礁涌起的岛屿之上,我看到了

女诗人萨福金色的蜂房,飞舞着碰撞的蜜蜂

蜜蜂中的萨福被爱情的许多世纪

不断地哀悼,祭祀过的嘴唇

散发出最甜的琼浆。(第56首)

每一天飞舞的蜜蜂都不雷同

它们碰撞着来来往往的陌生人的下巴

不仅仅是为了蛰痛,而是为了礼赞春天(第62首)

在携带爱情寻唤的飞行中,“那些呼吸中的花蕊”正是“蜜蜂的窝巢”,“蜜蜂一样放纵的姿态”正是“驾着他锃亮的马车,悍然向一朵玫瑰赶去——”的姿态!在诗歌灵翼的震颤摆动中,海男组诗中“蜜蜂”无疑也隐喻着诗人与诗人的工作。由此,“最甜的琼浆”之于海男正如“honey”之于狄金森,二者具有同质性,皆是诗人的“爱的琼浆”和“爱的琼浆”的倾吐。异形态之处在于,海男把这“爱的琼浆”追溯到女诗人萨福身上,以萨福的名义赋予“爱”更大的合法性,而狄金森则坚信着自己为“爱”酿制的“琼浆”,哪怕只有不起眼的一点点。

“蜜蜂”飞至,“黑麋鹿”奔去,该诗的主题猛然挣脱神话的辔头,嘶鸣着奔向情爱的狂野——“我歌颂我的肉体和生命”,开始了一场畅酣淋漓的“身体历险”。

三、形式比较:从“十四行体”到“十四行”

海男历险的内容包括:甜蜜、欢娱、嫉妒、孤寂、反覆、疯狂、隐情等;历险的方式有:邀请、柔声私语、祈祷、等候、回忆、梦想、猜测、誓言、诱引、呼喊等。这种要把恒久的生命经历和飞速的瞬间感觉都转化为甜蜜或痛苦、快感或疼痛、欲望或焦灼的语言符号,可以说达到了翻江倒海般的情感铺排,颇似“彼特拉克式”情歌的言说方式。细究之下,这组诗确实与西方十四行诗的主题、情绪、言说方式有着相似性。

文艺复兴时期的十四行组诗的内容主题主要是对恋情的直抒,但丁的《新生》、彼特拉克的《歌集》、锡徳尼的《爱星者与星》、斯宾塞的《小爱神》,都以“爱恋”为主调,我们知道,其中彼特拉克对后世的爱情诗写作产生过深远影响,莎士比亚的《十四行诗集》与勃朗宁夫人的《葡萄牙人十四行诗集》都深受其影响。所以为了论证的理据性,下面要以彼特拉克为典型参照物,观照海男的获奖之作。先看二者主题的关系:

彼特拉克的《歌集》是将痴情男子的希望与痛苦作为主题,倾诉了对心仪情人“劳拉”的炽热之爱与得不到爱之回应的痛楚。其革新处在于,抛却了之前此类诗歌的浮夸模式,把“爱情”变成了一种建立在人的自然本性基础上的美的追求。此外《歌集》不仅是爱情的颂歌,更是诗人内心生活史,是诗人刻画自己复杂的感情体验和内心活动的作品,是“爱情”使他体验了惶惑与彷徨、忧愁与沮丧、软弱和失望等心灵经历,并从中发现了近代人的孤独性。[7]

我那迷途的欲念执着而又疯狂

正在追逐她那飘忽不定的形象,

她轻盈自如而又无拘无束,

不停地在我踯躅的脚步前跳荡。

我劝告我的欲望不要胡追乱撞,

但它不听我的劝阻,一味任性倔犟。

看来规劝是徒劳无益的,

因为爱神的本性向来富有反抗。

它把羁绊的缰绳猛然夺去,

反而让我听从它的摆布,

我无能为力了,尝到了死亡般的痛创!

它把我带到月桂树下捡拾苦涩之果,

虽然是别人丢弃的,却让我吃,

我品尝着,少的是慰藉,多的是悲伤(第6首)[7]6

对比海男的《夜色弥漫》(第69首):

迷失在人群中,这是爱你的岐途

迷失在一只黑蝙蝠所煽动的死亡中

这是爱你的末路,迷失在你对我的不倦爱恋中

这是爱你的再生

拒绝了全世界的约会

有你已足够,有你就有了巨大的谷仓

有你就有了像绿绸似的大海

有你已足够,有你就有了打开的大门

有你就有了可以通往的良霄

有你已足够,有你就有了看见云雀的午后

我伸手给你,世界的磁铁穿越了身心

亲爱的,有你已足够让我身心灿烂

夜色又一次弥漫,亲爱的

有你已足够让我舍弃一切繁芜枝叶

至于“爱情”为何必须用诗的方式来言说?一方面是诗歌具备某种神力——“走向爱神驱使我去的地方,/我需要请求悲哀的诗歌帮忙,/它是我受伤的心最亲密的朋党。”(第127首)另一方面是爱情需要某种仪式——“我要用非凡的方式讴歌爱情/使那个无情的人在冰冷的心中/掀起波澜,发出感叹,驱尽冰冷,/重新点燃其旧日爱恋的火种。”(第131首)[14]为此,彼特拉克竟然创造出了一种“彼特拉克体”。当“爱情”必须以诗的方式来言说之时,海男的答辞显然和彼特拉克有师从之谊:“诗人所发明的悲剧,它们尽可以使你在享乐之后/作为人世间最后的哀歌,成为你聆听的哀乐。”(第78首)然而海男每首十四行的形式和彼特拉克十四行体却又极为不同:

彼特拉克在继承“西西里诗派”、“温柔的新体诗派”的传统之上对原有的十四行诗体推陈出新,将原来四节的押韵方式ABAB,ABAB,CDE,CDE,变化为ABBA,ABBA,CDC,DCD,或ABBA,ABBA,CDC,EDE的格式押韵,从而“使之具有音韵之美,起承转合自如特点,便于表现人物变化而曲折的感情,在艺术上更加臻于完美。”[7]

海男所采用的十四行形式,尽管也采用四节形式(4442),但每一单行并不遵循抑扬格五音步的要求,行与行之间也无韵律要求,节与节之间也并非是遵照内在结构上的起承转合。其实,她的构句方式是散文语体的抒情方式,其意象、语感、语式、语调都有着散文化的倾向,其抒情力度是靠不断地重复一些关键词产生的,是在用关键词的重复来构成一种咏叹调。简单说,彼特拉克式的抒情诗靠音步的转换而完成情绪的变化,海男则是以咏叹调的方式形成情绪的重叠。就修辞上来讲,海男采用了反象征、反隐喻的手法,将某种情绪反复呈现以达到浓烈情感的表象汇聚,所以该诗几乎不存在阅读的障碍。

四、结构比较:从“方位”到“纬度”

从“结构”方面进行比较,似有穿凿附会的嫌疑,毕竟一个是类史诗文本,一个是抒情诗文本,可以说二者的结构方式应有本质的不同。史诗文本,就内容来讲,是“一个民族的‘传奇故事’,‘书’或‘圣经’”,所以它表现的是“全民族的原始精神”,是“一种民族精神的展览馆”;就形式来讲,需要实现“实体性”和“整一性”的要求,即“一方面是一般的世界背景,另一方面是在一般背景的基础上所发生的个别的事迹以及在神和命运的指引下行动的个别人物”;就实现方式来讲,要求“以叙事为职责”[8]。因而,史诗的结构通常呈现为:以“神话—原型”结构作为精神的深层结构,以“自然—人”作为叙述层面的象征结构。而抒情诗文本,其内容是“心灵本身”,诗歌的出发点是“诗人的内心和灵魂”,或者说是“具体的情调和情景”,所以抒情诗并不要求对外在现实进行广泛描绘,而是要为内心歌唱,表现主体自己。其展现方式,一般来说是“收敛或浓缩”,“在叙述方面不能远走高飞,而是首先要达到表现的深刻。”[8]192,213因而其结构因抒情目的不同而变化多端。

具体到这两个文本,《黑麋鹿如是说》虽是由诗人奈哈特转述的苏族圣者“黑麋鹿”的故事,其本质上是遵循了史诗的内在要求,黑麋鹿开始的方式是:“我的朋友,我要把我一生的经历告诉你……这是所有神圣生命的经历,是值得一讲的,这是我们两条腿的与四条腿的、空中长翅膀的以及一切苍翠植物同甘共苦的经历……这还是一个关于在血迹斑斑的积雪中死去的民族的梦的故事。”[2]1-2而海男的《忧伤的黑麋鹿》显然是要遵循“彼特拉克式”情诗的模式,对爱情进行身体的历险。然而即便是如此大的差异性文本,二者在结构上还有着惊人的相似性,比如空间结构和时间结构的安排。

圣者“黑麋鹿”对民族历史和自身成长经历的追述,其空间结构的安排是遵循“神话—原型”的深层结构,同时是通过“人—自然”的象征结构进行文本叙述。他告诉我们,印第安人的神话与宗教中有六位神灵,分别是天空之神、大地之神与四方神。天空之神代表着友爱,象征物是花斑鹰;地神代表

着生命的轮回,象征物是枣红马;西方之神的象征物是“一杯水”(生存的神力)和“一张弓”(毁灭的神力),象征颜色是黑色;北方之神的象征物是“神药草”(治疗伤病)和“白色的翅膀”(净化一切),象征颜色是白色;东方之神的象征物是“启明星”(唤醒)和“烟斗”(和平),象征颜色是红色;南方之神的象征物是“开花的红木棒”(生长繁殖的神力和民族生存的中心枢纽),象征颜色是黄色。关于这些,在文本中是以“黑麋鹿”讲述幻像的方式再现的,它们构成了“黑麋鹿”作为一个圣者/巫医的心灵依据和印第安文化的精神基础而存在。更关键的是,此六个方位神不仅是印第安民族的精神基础,就文本而言,此精神基础构成了文本的基本骨架,四方与天地共筑建为一个“圆”,所有的讲述都在“圆”中进行,按照圣者黑麋鹿的说法就是,“世界的神力所干的每件事情都是在一个圆圈里干成的。天空是圆的,……众鸟的巢都是筑城圆形的……甚至季节的变形也形成一个大循环……人的一生是个从童年到童年的循环……”[2]162

空间建构需要时间来粘合,其方法主要有两种:个人事迹的讲述通过“年岁”来展开,如:5岁的落日时分第一次看到幻象、9岁那年的夏天再次看到伟大的幻象、17岁那年冬天搬演了马舞,20岁那年夏天搬演了麋鹿舞,等等;民族事件的追忆则是通过“时令”来进行,12个月令,在黑麋鹿的描述中,既有各自的自然语境,也是民族命运的生存语境,比如:帐篷内结冰之月(1月)“踏上战争道路”、雪盲之月(3月)“歼灭长发将军”、矮种马脱毛之月(5月)“跟三星中将作战”、长膘之月(6月)“瓦死仇们在黑山”,牛犊长毛之月(9月)“疯马被杀害”,落叶之月(11)“搬离祖母的土地”,树木爆裂之月(12月)“大屠杀”,等等。

澜沧江的灵魂在一波三折时

都会触碰到我们的灵魂

在澜沧江以上的纬度中,我此生

触到了那些遗骸在此地安息的声音

那些前世的睫毛眨动着,犹如野草

经过了四季的轮回,又回到了枯荣的时辰

(《在澜沧江以上的纬度里》)

“以上的纬度”,对应的正是“天神”的方位,触碰的是神的灵魂,或换而言之,也是神的灵魂对“诗人”的召唤,而“遗骸”与“前世”,不正是祖先留下的呼吸?

当然,这只是具体事件在章节上的简单对应。从内在结构上看二者亦是大致对应的关系,作为酋长是追寻民族精神并承担之,作为诗人是追求诗歌精神并拓展之,比之当年的叙述活动中,《诗歌月刊》曾如此评价过:“她就像一头黑麋鹿,沿着一条自我踏踩出的小径倔强地攀援。”⑤

五、转换策略:互文习性还是模仿戏游?

《忧伤的黑麋鹿》与潜文本之间的关系是:“黑麋鹿”以原型形象的方式穿越而来,在“彼特拉克式”的深情中,与“我”进行了一场“云图式”的相遇。既然是以“原型形象”的方式穿越而来,必然携带其自身的语境,尤其是那些神秘的元素,这是我们今天读起来为何会有诡秘奇魅感的原因之一。其诡秘奇魅之处除了形象本身的因素之外,应是二者的言说方式的不同,“黑麋鹿”类似于口述史诗,海男则是爱情抒情诗,抒情诗文本对(类)史诗文本转化的过程中,她把具体的故事情节模糊掉,只留下某些特殊意象,并且给现实与非现实、人与神、神与物、时间与空间、历史与神话等关系配置了一套新行头“十四行”,以产生情绪的跳跃性。以十四“行”的形式写就,其意图明显是要把主题内容置换为“苦恋/炽恋”,她的转换猛一看还是蛮巧妙:主题内容的置换容易使人忽略了两个“黑麋鹿”的关系,十四行体的外在形式又容易使人忽略与狄金森的关系,因为十四行不是狄金森的风格。我再姑妄言之,她利用的恰是印第安的“黑麋鹿”、狄金森的“蜜蜂”和彼特拉克式十四行诗之间的远距离关系。

所有人都知道,互文写作无可厚非也不可避

免,所有人也都清楚,互文与模仿或戏游大相径庭。互文写作有必然的要求:首先,作为互文写作需要达到创造新文本、提供新意义的效果,比如说巴思的《白雪公主》对经典的童话形象进行拆解,其目标乃在于探索元叙述的可能性。其次,任何互文写作者的态度,对原文本是批评性的而不是赞美性的,要寻找的是新的指向、建立新的价值。海德格尔尽管是以荷尔德林作为阐释对象,却并不是简单地复陈荷尔德林的伟大,其阐释的意图乃是把“阐释”看作是“一种思(denken)与一种诗(dichten)的对话;这种诗的历史唯一性是绝不能在文学史上得到证明的,而通过运思的对话却能进入这种唯一性”[9]。此外,作为互文写作,重要的是一种新创造,此创造不在于艺术符号的复制,而在于精神指向的拓展。诗人奈哈特使用“黑麋鹿”形象乃在于他是把“黑麋鹿”看作是印第安民族的神话精神、生命态度或忍耐能力的象征,在另一种环境情况下,他重申“黑麋鹿”精神作为民族符号的意图,乃是以此实施着对现代性、对殖民主义的批判。

那么海男借用“黑麋鹿”形象,是否也施展着某些批判或反思?还是仅是沉迷在“原始假想”的叙事中以仿像的方式进行模拟而已?以抒情形象“黑麋鹿”为例。

麋鹿(Elk),在苏族的文化传统和宗教生活里深具意义,尤其是对科拉特人(Lakota)来说,麋鹿既被尊为精神导师也被看作实力、性能力、勇气的体现,同时鹿皮、鹿牙、鹿角也被视为贵重的礼物,科拉特男性出生时会被赠予一颗麋鹿牙齿以保佑他长寿。⑥而以被尊崇的动物为孩子命名既是传统也是期望,比如其首领“坐牛(Sitting Bull)”或“疯马(Cra⁃zy Horse)”的命名就是如此,继承祖先名字的“黑麋鹿(Black Elk)”亦是如此,他是作为科拉特人的“巫者、诗人、圣者”形象存在的。海男如果要将此“黑麋鹿”形象成功转化,至少要解决如下问题:首先是抒情形象原型意义的对接,从生物学上来讲,“Black Elk”是北美大平原的特有物种,不同于我们中国的“麋鹿”,中国的“麋鹿”也非是生存在澜沧江流域。从文化上来看,“Elk”确有导师、实力、性能力、勇气的象征意义,鹿皮也常发挥馈赠情人或结婚彩礼的作用,但“Elk”在其文化系统中并非是以“情人形象”存在的。与此相比,“鹿”(且不说更狭义的“麋鹿”)在中国文化或文学想象中则更多地指向祥瑞、品德、长寿等象征意义,尽管《诗经·召南·野有死麕》提供的信息也有“以鹿皮为贽”的婚姻礼俗,但“鹿”无疑也并非是作为“情人形象”使用的。简言之,“黑麋鹿”作为情人形象,很难从原型意义上成立,当然你可以说,诗人理应对原型形象进行转换变化,不错,我们也非常需要推陈出新。推陈出新需要解决的是抒情形象的审美意义如何生成及效果,显然“黑麋鹿”对于以澜沧江为语境的海男来说,并非是实在世界的经验存在而是文本世界的虚构或想象。海男使用“黑麋鹿”为抒情形象的意图乃在于完成诗人对自我情感世界的呈现,那么这就需要使该形象生成强大的情绪感染力,但正如前文所言,“黑麋鹿”被抽空原有的内涵、意义或价值之后,几乎无力承载起“人类情感向外部的投射”也无力体现“具有社会性的人类性格”[10],只是以“虚构性符号”的方式漂浮于文字上,此种虚构性符号仿佛构成了一个文本世界,然而却是一个没有经验性存在的世界,直言之,“黑麋鹿”作为文本最重要的抒情形象却在“文本的世界中失去了命名的功能,而在经验的世界中又失去了它的客观性。”[11]最终成为一个毫无力量的“伪形象”——“是在没有情感的条件下产生的虚假创造,并因此缺乏有生命的机体的特性,缺乏具有感染力的、可从一个机体传导给另一个机体的心灵的激动”[10]28。这或许就是阅读《忧伤的黑麋鹿》为何会有极其混乱的感觉,该诗虽以“爱情”为主题,但“爱情”却像是一件外衣,在对话与倾诉的话语方式中,言说着个体对“某物”的诉请,“某物”为何物?也许是爱情,这是普遍的观点。也许是身份,身份又是暧昧的,前半部分对“黑麋鹿”的期遇是低于语境的女性身份,而后半部分与萨福的比附中又是高于语境的女性身份。也许是梦想,诗人的梦想自然是诗歌,只是缪斯不来春花不开的时节,频来不休的往往是白日梦。

当然,此现象并非是海男诗歌独有的,它在当前一些长诗或组诗写作中广泛存在着。

到此,或许应该思考一下外来影响中国化的问题。外来文化对中国新诗的影响有其必然性。从整体背景来讲,当代中国诗歌写作是在当代世界大语境中展开的,不可能也不必逃开外来的影响。从写作经验的意义来说,学习移植外来技艺也是适宜的,比如西方诗歌从技巧、形式到内容的裁度,从情感、观念到语言的炼制都已形成了成熟且丰富的技艺,平移其经验肯定有助于我们的诗歌写作。而站在诗人的立场来看,接受外来影响也是必须的功

课,西方诗人的价值、观念、理念以及情怀都会蕴积或展现于其文本中,我们的诗人在学习他们诗歌的过程中,必然要接受他们思想的影响,这有利于培养更深阔的理解力与更多维的观察视角。关键的问题是,如何把外来影响中国化。

当我们说希尼是爱尔兰诗人、米沃什是波兰诗人、聂鲁达是智利诗人、阿米亥是以色列诗人时,其实我们已经默认了他们诗歌中有某种特质的存在,一种地缘性的特质所在。我想说的是,不管外来影响多么强大,来自血脉中的东西都是不可被清洗的,中国诗歌必然应蕴积着独属的元素,比如最本质的民族经验、文化经验、地方经验与生活经验,人类的普遍命运和生存环境即便有很多相似之处,不同的族群却是在不同的生态语境与社会语境中展演各自的人生际遇,所以,米沃什和阿米亥即便是对同一事物(比如家园的失去)进行书写,呈现的也是截然不同的文本样态。海男的组诗《忧伤的黑麋鹿》中的“黑麋鹿”之所以会变成一个空洞的符号,我想某种程度上就是该形象是一个伪原型形象,脱离了最基本的地方性知识,无法承载原型的功能。如果从语言上来讲,所有人都清楚,诗的美感是从语言文字上传达出来的,一个词语、一个句式总会包含某种符码,按心理学的说法,可能就是一种情结,汉语诗歌的写作必然要开掘汉语的幽微要眇,尤其是言外意蕴的特殊美感。那大概就需要适当地节制翻译体的语言习惯,而多加注重汉语的特质以及汉语中的思维方式,具有本民族思维方式的语言或许才是产生具有中国式文体的根本。

注释:

①海男:《忧伤的黑麋鹿》,《诗歌月刊》,2008年第5期,本文所引用该诗文本皆出自此刊,不再一一注明。

②艾米丽·狄金森的《蜜蜂组诗》,并非是谈论爱情,这里暂且不论。

③有论者指出,狄金森诗歌中有两种情人模式:一是“太阳-雏菊”,二是“蜜蜂/鲜花”。参看:刘守兰《狄金森研究》,上海外语教育出版社,2006年版第233页。

④狄金森诗歌的中译本主要有:江枫译《狄金森诗选》(1984)、《狄金森抒情诗歌选》(1996),张芸译《狄金森诗抄》(1986),关天晞译《艾米莉·狄金森:青春诗篇》(1992),木宇译《最后的收获》(1996),蒲隆译《我们无法猜出等谜》(2001)等。为了引文统一,本文所用狄金森诗歌译文均转自蒲隆所译的《狄金森全集》,上海:上海译文出版社,2014年版。

⑤参看《诗歌月刊》2008年第5期中,《忧伤的黑麋鹿》一诗之前的“主持人语”。

⑥对麋鹿(ELK)的解释,参见维基百科网页。http://en.wiki⁃pedia.org/wiki/Elk.2010年12月4日。

参考文献:

[1]姚霏.海男:隐秘而忧伤的黑麋鹿[M]//说吧,云南:人文学者访谈录.昆明:云南人民出版社,2012:24.

[2]黑麋鹿,约·奈哈特.黑麋鹿如是说——苏族奥格拉拉部落一圣人的生平[M].陶良谋,译.上海:上海译文出版社,1994.

[3]曹语凡.忧伤的女伤——评海男的《忧伤的黑麋鹿》[J].诗歌月刊,2008(05).

[4]李森.当爱情的观念遭遇语词——读海男的组诗《忧伤的黑麋鹿》[J].诗歌月刊,2008(5).

[5]海男,陈鹏.写作是我生命中的遭遇——与《大家》杂志陈鹏对话[EB/OL].(2014- 08- 17)[2015- 04- 10]. http://blog.sina.com.cn/hainanblog_4abc86af0102uzv7.html.

[6]瓦雷里:瓦雷里诗歌全集[M].葛雷,梁栋,译.北京:中国文学出版社,1996:84.

[7]李国庆.《歌集》序[M]//彼特拉克.歌集.李国庆,等,译.广州:花城出版社,2000.

[8]黑格尔.美学:第三卷(下)[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1981:108,150,107.

[9]海德格尔.荷尔德林诗的阐释[M],孙周兴,译.北京:商务印书馆,2004:2.

[10]瓦·费·佩乐列尓泽夫:形象诗学原理[M].宁琦,等,译.北京:中国青年出版社,2004:16.

[11]沃尔夫冈·伊瑟尔.虚构与想象——文学人类学疆界[M].陈定家,汪正龙,译.长春:吉林人民出版社,2011:257.

责任编辑:刘洁岷

(Email:jiemin2005@ 126. com)

?

作者简介:李海英,女,河南尉氏人,云南大学人文学院中文系讲师,博士。

收稿日期:2015 - 05 - 10

DOI:10.16388/j.cnki.cn42-1843/c.2015.05.009