阿尔金山自然保护区基于野牦牛、藏野驴、藏羚羊适宜栖息地的生态容量估测

董世魁,武晓宇,*,刘世梁,苏旭坤,吴 娱,石建斌,李晓文,张 翔,许东华,翁 晋

1 北京师范大学环境学院,水环境模拟国家重点实验室,北京 100875 2 阿尔金山国家级自然保护区管理局,库尔勒 841000

阿尔金山自然保护区基于野牦牛、藏野驴、藏羚羊适宜栖息地的生态容量估测

董世魁1,武晓宇1,*,刘世梁1,苏旭坤1,吴 娱1,石建斌1,李晓文1,张 翔2,许东华2,翁 晋2

1 北京师范大学环境学院,水环境模拟国家重点实验室,北京 100875 2 阿尔金山国家级自然保护区管理局,库尔勒 841000

阿尔金山国家级自然保护区保护了以野牦牛(Bosmutus)、藏野驴(Equuskiang)、藏羚羊(Pantholopshodgsoni)为代表的青藏高原特有野生动物及其栖息地,但是近年来野生动物数量的快速增长引发了栖息地退化的问题,科学量化阿尔金山自然保护区各类栖息地对野牦牛、藏羚羊、藏野驴的生态容量,并提出相应的野生动物管理措施,是实现保护区可持续管理的根本途径。本文应用遥感技术和地面调查相结合的方法,系统分析了保护区内野牦牛、藏野驴和藏羚羊的栖息地需求,建立了植物生物量和NDVI 的关系模型,结合三类野生动物的食性分析,估测了适宜栖息地(高寒草原、高寒荒漠草原、高寒草甸、高寒荒漠)为三类野生动物提供的可食植物量,推算了适宜栖息地和整个保护区可以承载三类野生动物的生态容量。结果表明:阿尔金山自然保护区内野牦牛、藏野驴和藏羚羊的适宜栖息地面积分别为31866.07、24035.51、24035.51 km2,三类野生动物的适宜栖息地之间相互重叠,藏野驴和藏羚羊的适宜栖息地基本相同;全保护区内,高寒草原、高寒荒漠草原、高寒荒漠和高寒草甸分别提供了3944.91×104、3126.32×104、138.19×104、564.49×104kg可食植物量;结合三类野生动物的栖息地重叠程度及食物需求量分析,得出阿尔金山保护区的最大生态容量为野牦牛7951头/a、藏野驴6907头/a、藏羚羊27094只/a;结合三类野生动物对食物资源的占有率估计,得出阿尔金山三类野生动物的生态容量变幅为野牦牛3976—7156头/a,藏野驴3454—6216头/a、藏羚羊13547—24385只/a。根据阿尔金山自然保护区各类栖息地对三类野生动物的生态容量,提出适当控制藏野驴种群数量、增加藏羚羊种群数量的建议,以促进野生动物种群数量的持续增长和栖息地的有效保护。

阿尔金山自然保护区;生态容量;野牦牛;藏野驴;藏羚羊

生态容量(Ecological carrying capacity)也称生境容纳量或生态承载力,其概念来源于种群生态学的逻辑斯谛增长曲线(S型增长曲线),表明自然界中种群数量的增长受空间、食物和其他生境条件的限制,当种群数量达到生存环境条件所允许的最大值时种群数量将停止增长。对于动物种群而言,生态容量是指在不危害生境资源和动物体况仍保持良好的前提下,生态系统在一年中所能维持的某种动物种群数量[1]。自20世纪70年代以来,生态容量的理论广泛用于家畜放牧管理[2-7]和渔业养殖管理[8-13],为草场资源和渔业资源的可持续利用提供了科学保障。目前,生态容量已成为野生动物栖息地或保护区管理的重要概念,受到国内外保护生物学家和生态学家的广泛重视,逐渐成为保护生物学和生态学研究的关键科学问题之一[14-18]。

阿尔金山国家级自然保护区位于新疆东南隅,是我国面积最大的自然保护区(总面积45000km2),也是世界上面积最大的内陆保护区之一[19]。阿尔金山自然保护区始建于1983年,是我国乃至世界上第一个保护高寒荒漠生态系统及其特有物种的自然保护区[20],严酷的自然条件使得阿尔金山自然保护区终年人迹罕至,保存了以野牦牛(Bosmutus)、藏羚羊(Pantholopshodgsoni)、藏野驴(Equuskiang)三大高原有蹄类野生动物为代表的珍稀动植物资源和独特的高原生态系统,曾被国际自然保护联盟(IUCN)和世界野生动物基金会(WWF)誉为世界上不可多得的地理空白区和高原野生动物基因库[21]。阿尔金山保护区建设之初面临的主要问题是因盗猎造成的野生动物种群数量过低、因采矿和放牧造成的野生动物栖息地退化[22],保护野生动物种群的生存安全和栖息地不被破坏是管理工作的重点。但是,随着野生动物及其栖息地保护工作的深入和时间的推移,保护区内的部分重点保护物种数量迅速恢复,部分栖息地甚至出现了因野生动物(如藏野驴)种群数量过多而被过度采食、践踏导致退化的现象[22]。这种现象在其他同类保护区中也有所存在,如陕西佛坪自然保护区因羚牛的增加而出现个别栖息地退化的现象[16]。因此,科学量化自然保护区的生态容量,并提出相应的野生动物管理措施,是实现自然保护区可持续管理的根本途径。

藉此,在阿尔金山自然保护区内藏羚羊、野牦牛和藏野驴适宜栖息地需求分析的基础上,估测三大有蹄类野生动物栖息地和整个保护区的生态容量,回答以下3个科学问题:藏羚羊、野牦牛和藏野驴的各类栖息地和全保护区的生态容量多大?藏羚羊、野牦牛和藏野驴的种群数量和自然保护区的生态容量是否达到平衡?基于生态容量估测的藏羚羊、野牦牛和藏野驴种群数量调控策略是什么?通过这些科学问题的准确解答,以期为阿尔金山国家级自然保护区及其他同类保护区野生动物种群的合理管护提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

阿尔金山国家级自然保护区地处新疆维吾尔自治区、青海省与西藏自治区三省的交界处(87°10′—91°18′E,36°00′—37°49′N) (图1),是中国最大的自然保护区,同时也是中国四大无人区之一。保护区海拔高度介于3748—6948 m之间,气候寒冷,干旱多风,全年无绝对无霜期,无四季之分,年平均气温在0℃以下,降水量在300mm左右。且日照强度大,蒸发量强,气压偏低,地温变幅大,有时甚至达到35 ℃以上。这种高原气候和地貌条件发育了典型的高寒植被类型,主要包括荒漠、草原、发育微弱的草甸、沼泽、高山垫状植被及高山岩屑坡稀疏植被等类型[23]。土壤类型主要为高寒草原土和高寒荒漠土,此外还有隐域性的草甸土和沼泽土[23]。由于保护区地处高山环绕而封闭性较强的高海拔山间盆地,边远偏僻、高寒缺氧,保留了独特的地理环境、丰富的自然资源以及珍稀的野生动植物资源。其中珍稀动物达63种,国家一级保护动物有黑颈鹤(Grusnigricollis)、雪豹(Unciauncia)、藏野驴、野牦牛、藏羚羊等9种,二级保护动物有草原斑猫(Felissilvestris)、猞猁(Lynxlynx)、兔狲(Felismanul)等19种。保护区内已探明的矿藏有黄金、水晶、玉石、云母、煤和石棉等10余种[23]。

图1 阿尔金山自然保护区草地类型及调查样地示意图Fig.1 Grassland types and sampling sites in Aerjin Mountain Nature Reserve

1.2 研究方法

1.2.1 野外调查

2012年5—6月、2012年12月—2013年1月和2013年6—7月在阿尔金山自然保护区开展了藏野驴、野牦牛和藏羚羊种群数量及其栖息地调查。在调查之前,通过访问自然保护区管理局管理人员确定这三大有蹄类动物的大致分布区,同时结合前人的调查研究,选取阿尔金山自然保护区东部的阿坝提拔草场、依协克帕提草场、喀尔墩草场和西部的兔子湖附近的4个样地进行实地调查(图1)。每个样地随机布设3条样带,观察、记录藏野驴、野牦牛和藏羚羊的种群数量、行为活动以及栖息地特征(地理位置、植被类型、与水源的距离、与道路的距离、是否有开矿活动等人为干扰)。每天8:00—12:00调查时驾车以15 km/h的速度匀速前进,观测点到动物群体中心的距离通过肉眼进行估测,并限定在离道路2 km内的范围。通过照片或8×30的双筒望远镜直接计数种群数量(即同一位置的物种数量总和,而不同群的数量变化范围即所记录的群规模范围)并下车测量记录当时车辆的行进方向,同时用全球定位系统仪(GPS,Garmin GPSMAP60CSX,北京佳明航电公司)进行定位,为避免重复计数,每条样带的记录在一天内完成。通过调查,估计在阿尔金山保护区内野牦牛的数量约为14840头,藏野驴的平均数量为11030头,藏羚羊的平均数量约为16667只[24]。

图2 样线设置方法Fig.2 Methods of sampling transect arrangement

在发现藏野驴、野牦牛和藏羚羊的地段,随机设置3个直径为60m的圆形大样方(两次调查共设置128个大样方),采用Hankins等[25]提出的方法在每个大样方中按120°夹角设置3条样线(图2),在每条样线上均匀设置3—5个1 m×1 m的样方,进行野生动物栖息地植被调查,记录样方中植物物种组成,测量每种植物的平均盖度和高度,并在其中随机选择1个0.5 m×0.5 m的小样方中齐地面剪下植物,称其鲜重,烘干后称其干重[26]。在调查植物组成的同时,采集样方周围藏野驴、野牦牛和藏羚羊的粪便,以带回实验室做镜检分析[24]。

1.2.2 野生动物栖息地的植物生物量估算

在植被特征研究中,归一化植被指数(NDVI)仍是目前使用最广泛的植被指数[27-29]。本研究研究采用2013年6月和8月的SPOT-VEGETATION逐旬NDVI数据,数据来自比利时佛莱芒技术研究所VEGETATION影像处理中心,分辨率为1 km,数据为10d最大化合成的NDVI数据,再通过DN=([NDVI]+0.1)/0.004转换为0—250的DN值。利用最大值合成法,消除云、大气、太阳高度角等干扰,利用下式计算MNDVI:

MNDVIi=Max (NDVIij)

式中,MNDVIi是第i年的最大化NDVI值,可认为是一年内植被最丰盛时期的NDVI值,NDVIij是第i年第j旬的NDVI值。

根据国内企业的财务软件现实使用来看,软件内部的每一个核算子系统之间互相分割,财务数据、信息传输的实时性、一致性、系统性较差,每一个子系统模块之间相互独立,缺乏有效的联系。各个版本的财务软件大多不能有效地结合使用,从而使得财务电算化的系统独立于子系统,而数据交换、信息共享、控制管理等也无法有效开展。

将2013年6—7月的19个地面采样点的单位面积地上生物量与对应点位的MNDVIi结合,建立阿尔金山国家级自然保护区草地生物量拟合模型,基此推算8月份(最大生长季)地面生物量:

Y=191×X+41.90(R2=0.669,P<0.001)

式中,Y表示单位面积地上生物量(kg/hm2);X表示2013年8月NDVI值。

为了便于对三大有蹄类野生动物主要栖息地的植物生物量进行估算,本研究利用遥感影像并结合阿尔金山保护区植被类型图(1∶5万)以及草地资源图(1∶5万),根据优势种构成将各类植被按照《中国草地类型分类系统》归为高寒草原类、高寒荒漠草原类、高寒荒漠类、高寒草甸类以及非草地5类,并用采样点的植被进行校正(图1)。其中,非草地主要为湖泊、冰川和终年积雪覆盖的区域,在草地生物量的估算中将不予以考虑。同时,采用ArcGIS 9.3将相同类的草地类型通过union功能划归为整体,用以计算各草地类型的植物生物量。

为了精确估计三类野生动物不同栖息地的植物生物量,本文参照苏旭坤等[30]的研究方法,利用海拔、坡度、坡向、食物源、离水源地的距离、土地覆被类型、离干扰源(居民点、道路、采矿区等)的距离等信息,通过建立生态位模型来划分野牦牛、藏野驴和藏羚羊的适宜栖息地,并利用李维东等[23]的研究报告进行校正,得出三类野生动物适宜栖息地的面积及植物生物量。

1.2.3 三类野生动物食性分析

通过野外样点调查,采集动物粪便及周边草地的所有植物样品,分别制成玻片,利用高倍显微镜观察分析,对比粪便中植物残体和周边周边植物的结构相似度,得出了自然保护区内3种动物的主要食物组成:藏羚羊夏季粪样中可辨识的植物碎片共计6科11种(属),其食谱构成主要为禾本科(Poaceae)、莎草科(Cyperaceae)及豆科(Leguminosae)植物,在食物组成中所占的比例在94%以上;藏野驴夏季粪样中可辨识的植物碎片共计8科14种(属),其食谱构成主要为豆科、莎草科、水麦冬科(Juncaginaceae)及禾本科植物,在食物组成中所占的比例在95%以上;野牦牛夏季粪样中可辨识的植物碎片共计7科11种(属),其食谱构成主要为莎草科、禾本科、豆科、菊科(Compositae)及鸢尾科(Iridaceae)植物,在食物组成中所占的比例在96%以上;藏野驴冬季粪样中可辨识的植物碎片共计9科12种(属),其食谱构成主要为藜科(Chenopodiaceae)、禾本科、莎草科及玄参科(Scrophulariaceae)植物,在食物组成中所占的比例在93.2%以上;野牦牛冬季粪样中可辨识的植物碎片共计6科10种(属),其食谱构成主要为禾本科、豆科及莎草科植物,在食物组成中所占的比例在90%以上[24]。

1.2.4 三类野生动物的生态容量估算

考虑到食物供应是决定栖息地内野生动物容纳量的关键因素,本研究通过计算野生动物对各类草地的采食利用需求来估算容纳量。由于缺乏三大有蹄类濒危野生动物对高寒草地利用效率的研究资料,本研究借用中华人民共和国农业行业标准《天然草地合理载畜量的计算》(NY/T 635—2002)中推荐的家畜对草地的利用率(表1)及载畜量(放牧家畜容纳量)计算公式:

式中,Y为暖季草地可食草产量(北方地区为全年草地可食草产量)(kg);Yt为暖季草地总生物量(kg);Rij为第i种动物在第j种草地类型中的取食比例;A为草地在放牧期间可承载的羊单位(羊单位);Ej为第j种草地类型的草地放牧利用率(%);Ius为羊单位日食量(1.8 kg标准干草 羊单位-1d-1);D为草地的放牧天数(日)。

表1 不同季节放牧草地的利用率Table 1 Utilization rate of grazing pastures in different seasons

为了便于统一计算,三大有蹄类野生动物按照体重折算为羊单位(一个体重为40kg的母羊带一个哺乳羔羊)。根据文献资料,野牦牛的体重约为800—1000kg,藏野驴的体重约为300—400kg,藏羚羊的体重约为40—50kg。根据《天然草地合理载畜量的计算》标准(NY/T 635—2002),野牦牛可以折算为8个羊单位,藏野驴可以折算为4个羊单位,藏羚羊可以折算为1个羊单位。

由于三类野生动物的食性相似度很高(80%以上),在计算三类野生动物栖息地重叠区的生态容量时,需要考虑三类野生动物的种群数量比例问题。按照野生动物的食性和食量(羊单位折算系数)两个因子综合计算,得到3种动物在栖息地重叠区域的数量比例(食量越小、食性越宽,种群数量越多),其计算公式如下:

式中Nyi,Nki,Nai分别为在第i种草地类型中野牦牛、藏野驴、藏羚羊的数量;Fyi,Fki,Fai分别为在第i种草地类型中野牦牛、藏野驴、藏羚羊的可食植被比例;Ry,Rk,Ra分别为野牦牛、藏野驴、藏羚羊的羊单位折算系数;i=1,2,3,4.其中,1为高寒草原,2为高寒荒漠草原,3为高寒荒漠,4为高寒草甸;如果只存在两种动物栖息地重叠的情况,则只考虑该两者数量的比值。

另外,考虑到其它食草性野生动物(如野兔、藏原羚等)存在的情况下,三类野生动物可能与这些野生动物共享食物资源,而且冬天雪被覆盖条件下野生动物也无法获得全部可食植物资源,因此本研究设定了三类野生动物对食物资源占有率的5种情景,即50%(极低)、60%(较低)、70%(中等)、80%(较高)、90%(极高),分别推算不同食物资源占有率下保护区对三类野生动物的生态容量。

图3 阿尔金山保护区3种有蹄类野生动物的适宜栖息地分布图Fig.3 Suitable habitats for three wild ungulatesin Aerjin Mountain Nature Reserve

2 结果与分析

2.1 三类野生动物的适宜栖息地

阿尔金山自然保护区内三类野生动物的适宜栖息地面积分别为:野牦牛31866.07 km2,藏野驴24035.51 km2,藏羚羊24035.51 km2。三类野生动物的适宜栖息地分布特点为:野牦牛栖息地分布最广,几乎遍布于保护区全境;藏羚羊的适宜栖息地广泛分布于保护区的中部和南部,在西北和东北部也有零星分布;藏野驴的适宜栖息地与藏羚羊基本相同;三类野生动物的栖息地重叠区域集中于保护区中东部和南部;保护区北部少数区域仅为野牦牛的适宜栖息地(图3)。从适宜栖息地的类型来看,高寒荒漠草原16788.9 km2,高寒草原14290.14 km2,高寒荒漠9923.2 km2,高寒草甸1897.2 km2(表2)。三类野生动物重叠的适宜栖息地为高寒草原12658.04 km2,高寒荒漠草原4228.23 km2,高寒荒漠5358.33 km2,高寒草甸1160.13 km2(表3)。

2.2 三类野生动物的可食植物量

三类野生动物食性分析结果表明,阿尔金山自然保护区内野牦牛主要采食禾本科、莎草科及部分豆科和菊科植物,藏野驴主要采食禾本科、莎草科、豆科和藜科植物,藏羚羊主要取食禾本科、莎草科和豆科植物。在各类栖息地中,高寒荒漠草原为三类野生动物提供的可食植物比例最高,均达90%以上;高寒草甸可供三类野生动物采食的植物比例次之,约为70%左右;高寒草原为野牦牛、藏野驴和藏羚羊提供的可食植物比例分别为63.63%、47.83%和47.42%;高寒荒漠为野牦牛、藏野驴和藏羚羊提供的可食植物比例分别为14.59%、16.63%和14.59%(表2)。

表2 各类栖息地上三类野生动物的可食植物比例Table 2 Proportions of edible grasses for three wild ungulates in different habitats

表3 各类栖息地的可食植物生物量Table 3 Productions of edible grasses for three wild ungulates in different habitats

根据三类野生动物的食性分析、各类栖息地(草地)的植物组成及生物量,估算了保护区各类栖息地的可食植物生物量,结果为(表3):全面保护区内,高寒草原、高寒荒漠草原、高寒荒漠和高寒草甸分别提供了3944.91×104、3126.32×104、138.19×104、564.49×104kg可食植物量;在三类野生动物重叠分布区,高寒草原、高寒荒漠草原、高寒荒漠和高寒草甸分别提供了3944.63×104、1042.65×104、100.29×104、438.36×104kg可食植物量;在藏野驴和藏羚羊重叠分布区,高寒荒漠、高寒草甸分别提供了37.90×104、126.14×104kg可食植物量;在野牦牛单独分布区,高寒草原、高寒荒漠草原分别提供了0.51×104、2984.47×104kg可食植物量。

2.3 三类野生动物的生态容量

保护区内三类野生动物的适宜栖息地高度重叠,其生态容量与野生动物种群数量比例密切相关。从动物食性和食量推算的结果可知,野牦牛、藏野驴和藏羚羊在重叠分布区的种群数量比例为:高寒草原2∶3∶12,高寒荒漠草原6∶13∶48,高寒荒漠7∶16∶56,高寒草甸1∶2∶8(表3);藏野驴和藏羚羊在重叠分布区的种群数量比列为高寒荒漠8∶27,高寒草甸1∶4。在各类栖息地可食植物量和栖息地重叠区域野生动物种群数量比例计算结果的基础上,推算出各类栖息地上三类野生动物的最大生态容量和全保护区的最大生态容量(表4)。

表4 全保护区内三类野生动物的最大生态容量Table 4 Maximum carrying capacity of nature reserve for three wild ungulates

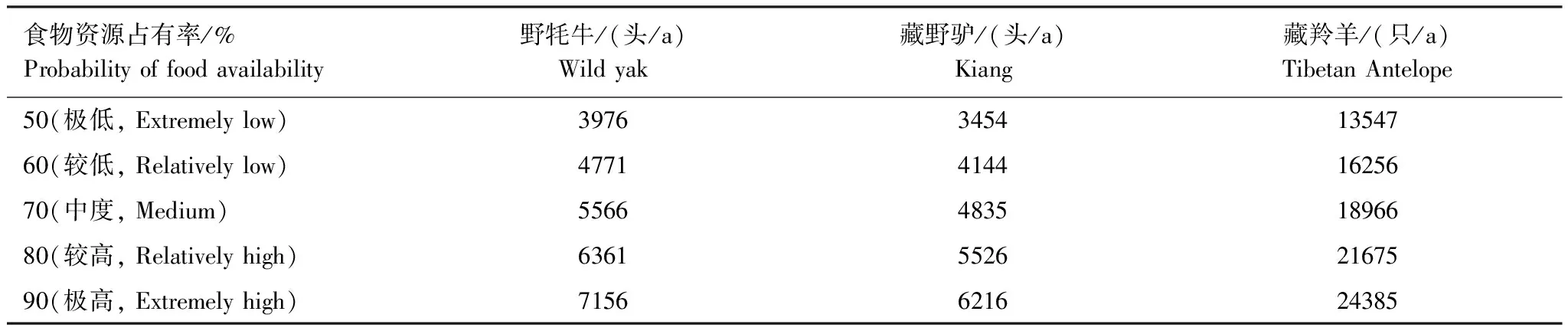

三类野生动物受其它草食野生动物竞争、冬季雪被覆盖等影响,其食物资源的占有率有限,种群数量难以达到保护区的最大生态容量。当食物资源占有率处于极低水平(50%及以下)时,保护区内野牦牛、藏野驴和藏羚羊的生态容量分别为3976头/a,3454头/a,13547只/a;当食物资源占有率处于较低水平(60%)时,三者的生态容量分别为4471头/a,4144头/a,16256只/a;当食物资源占有率处于中等水平(70%)时,三者的生态容量分别为5566头/a,4835头/a,18966只/a;当食物资源占有率处于较高水平(80%)时,三者的生态容量分别为6361头/a,5526头/a,21675只/a;当食物资源占有率处于极高水平(90%及以上)时,三者的生态容量分别为7156头/a,6216头/a,24385只/a。

3 讨论

阿尔金山自然保护区作为青藏高原高寒荒漠地区的3个国家级自然保护区之一(另外两个为羌塘和可可西里自然保护区),在保护野牦牛、藏野驴和藏羚羊等青藏高原高寒生态系统的特有物种及其栖息地方面起到了极其重要的作用[22]。阿尔金山自然保护区建立以来的20多年间,随着资金投入的不断增加和基础设施的逐步改善,保护区管理局的管护能力和效率得到了提升,自然环境、野生动物得到了有效的保护,破坏环境、猎杀野生动物的违法行为得到了有效遏制,保护区内环境更加优美,野生动物种群、数量明显增多[20]。但是,迅速增加的野生动物(如藏野驴)数量可能会使栖息地因过度利用和干扰而退化[22]。因此,研究阿尔金山自然保护区内野生动物的生态容量尤为及时和必要。

一般而言,特定生态系统的容纳量主要取决于目标动物种群生态学特性和栖息地特征[18]。栖息地特征是影响生境容纳量的重要因素[31],决定着可食性植物的初级生产力、营养含量[32]和可利用性[14, 32]。只有对栖息地的土壤肥力、初级生产力、长期的气候趋势进行长期深入地研究, 才能准确地描述和度量这些特征[18]。本研究基于前人对阿尔金山自然保护区植被分布和植物多样性[33-35]、土壤类型及其分布特征[36]的研究结果,结合阿尔金山自然保护区的草地资源、矿点分布和路网分布等内容的调查结果,得出了阿尔金山自然保护区三大有蹄类野生动物的适宜栖息地及其生态容量,可以为该保护区内三大有蹄类野生动物的保护管理提供一定依据。

表5 不同食物资源占有率下三类野生动物生态容量Table 5 The carrying capacity of nature reserve for three wild ungulates under different probability of food availability

目标动物的种群生态学特性包括采食、消化、能量需求、空间需求、移动能力等多个方面[18]。但是现有的资料不足以提供野牦牛、藏野驴和藏羚羊种群生态学的特征细节,仅有部分学者开展了其种群繁殖行为、食性分析、种群密度、年龄组成以及种群大小等方面的研究[37-40]。因此,本研究只能通过三类野生动物的食性特点对栖息地的可食植物生物量进行了大致估算,对保护区内三类野生动物的可利用食物量存在高估或低估的可能。同时,由于基础研究资料缺乏,本研究采用同类地区高寒草地的载畜量标准对保护区内三类野生动物的容纳量进行了粗略估计,忽视了家畜和野生动物在采食、消化、能量需求等方面的差异,也对估算结果带来了一定的偏差。因此,本研究得出的保护区和适宜栖息地内三类野生动物的生态容量是一个较为宽泛的估计值。

尽管如此,我们的研究结果对保护区内野生动物的可持续管理具有一定的指导作用,可以为三大有蹄类野生动物的种群数量控制提供基准。Bleisch等[41]在2001年通过样线法及其他方法对阿尔金山保护区的藏羚羊种群数量的调查结果表明,母藏羚羊约有5500只。李增超等[42]2003年用样线法在阿尔金山东部7500km2的区域内进行的统计结果表明,该区域内野牦牛约为985头,藏野驴的数量约为8309头,藏羚羊约为1603只。Buzzard等[43]于2008年冬季在阿尔金山保护区东北部的野牦牛主要栖息地进行调查,其估测结果表明当地约有1700只野牦牛。李维东等[23]在2011—2012年调查估计,阿尔金山保护区内的野牦牛数量平均为8842(95%置信区间内的变化范围为4733—16520)头、藏野驴平均为25334(变化范围为16906—37963)头,藏羚羊平均数量为32796(变化范围为25753—42988)只。本研究调查结果表明,野牦牛的平均数量为14840头,藏野驴的平均数量为11030头,藏羚羊的平均数量约为16667只。虽然前后几次调查结果因调查方法(样线法、跟踪法)、调查时间(不同年份、不同季节)、调查位点(保护区东部、保护区西部)不同而产生较大差异,但总体表明藏野驴的种群数量已超过了保护区内适宜栖息地的最大生态容量,藏羚羊的种群数量低于保护区内适宜栖息地的生态容量,野牦牛的种群数量接近保护区内的最大生态容量。本研究和前人[29]的研究结果表明,藏野驴和藏羚羊的适宜栖息地高度重合,因此适当控制阿尔金山保护区内的藏野驴种群数量、提高藏羚羊的种群数量有利于维持野生动物的种间平衡关系。此外,藏野驴种群数量的过度增长可能对栖息地造成退化的风险,需要对栖息地(草地)基况进行长期监测和管护,防止栖息地(草地)发生大面积退化的现象。

[1] Dasmann R F. Wildlife Biology. New York:John Wiley and Sons Inc., 1964.

[2] Caughley G. What is this thing called carrying capacity? // North American Elk:Ecology, Behavior and Management. USA:University of Wyoming Press, 1979.

[3] Scoones I. Economic and ecological carrying capacity implications for livestock development in the dryland areas of Zimbabwe. London:Pastoral Development Network, 1989.

[4] Bartels G B, Norton B E, Perrier G K. The applicability of the carrying capacity concept in Africa. Network Paper Set 30, 1990.

[5] 杨正礼, 杨改河. 中国高寒草地生产潜力与载畜量研究. 资源科学, 2000, 22(4):72- 77.

[6] 董世魁, 江源, 黄晓霞. 草地放牧适宜度理论及牧场管理策略. 资源科学, 2002, 24 (6):35- 40.

[7] 汪诗平, 王艳芬, 陈佐忠. 放牧生态系统管理. 北京:科学出版社, 2003.

[8] Incze L S, Lutz R A, True E. Modeling carrying capacities for bivalve molluscs in open suspended- culture systems. Journal of the World Mariculture Society, 1981, 12(1):141- 155.

[9] Dame R F, Prins T C. Bivalve carrying capacity in coastal ecosystems. Aquatic Ecology, 1997, 31(4):409- 421.

[10] 董双林, 李德尚, 潘克厚. 论海水养殖的养殖容量. 青岛海洋大学学报, 1998, 28(2):253- 258.

[11] Inglis G J, Hayden B J, Ross A H. An Overview of Factors Affecting the Carrying Capacity of Coastal Embayments for Mussel Culture. Ministry for the Environment, 2000.

[12] 张继红, 方建光, 王巍. 浅海养殖滤食性贝类生态容量的研究进展. 中国水产科学, 2009, 16(4):626- 632.

[13] 张明亮, 冷悦山, 吕振波, 李凡, 王田田, 张爱波. 莱州湾三疣梭子蟹生态容量估算. 海洋渔业, 2013, 35(3):303- 308.

[14] Potvin F, Huot J, Estimating carrying capacity of a white-tailed deer wintering area in Quebec. Journal of Wildlife Management, 1983, 47(2):463- 475.

[15] Bell Richard H V. Carrying capacity and off-take quotas // Conservation and Wildlife Management in Africa. US Peace Corps, Washington, 1985.

[16] 宋延龄, 李善元. 海南大田国家级自然保护区海南坡鹿容纳量的研究. 动物学报, 1995, 41(3):275- 281.

[17] 董科, 吕士成, Terry H. 江苏盐城国家级珍禽自然保护区丹顶鹤的承载力. 生态学报, 2005, 25(10):2608- 2615.

[18] 宋延龄, 党高弟, 李俊生, 王学杰, 曾治高, 汪轶军, 赵雷刚. 陕西佛坪国家级自然保护区羚牛的容纳量. 动物学报, 2003, 49(4):445- 450.

[19] 谭略, 杨荣和, 努尔曼古丽, 唐晓. 阿尔金山自然保护区野生动物的种类及其保护利用. 草食家畜, 2007, (1):21- 21, 25- 25.

[20] 焦鹏, 孙轶刚. 新疆阿尔金山国家级自然保护区管理的现状及存在问题. 价值工程, 2012(8):287- 288.

[21] 曹志恒, 王大霖. 阿尔金:金农狂吞“高原之王”. 新华社每日电讯, 2004年11月24日第8版.

[22] 张翔, 巴雅尔. 阿尔金山国家级自然保护区管理机制的探讨. 新疆环境保护, 2000, 22(2):107- 111.

[23] 李维东, 张翔, 张会斌. 阿尔金山国际级自然保护区综合科学考察. 乌鲁木齐:新疆科学技术出版社, 2013.

[24] 路飞英. 阿尔金山保护区有蹄类动物种群动态、生境偏好及食性研究 [D]. 北京:首都师范大学, 2014.

[25] Hankins J, Karen L, Gretchen H. Rangeland inventory as a tool for science education. Rangelands, 2004, 26 (1):28- 32.

[26] 任继周. 草业科学研究方法. 北京:中国农业出版社, 1998.

[27] 王正兴, 刘闯, Huete A. 植被指数研究进展:从AVHRR-NDVI到MODIS-EVI. 生态学报, 2003, 23(5):979- 987.

[28] 朴世龙, 方精云, 贺金生, 肖玉. 中国草地植被生物量及其空间分布格局. 植物生态学报, 2004, 28(4):491- 498.

[29] 张月丛, 赵志强, 李双成, 孟宪锋. 基于SPOT NDVI的华北北部地表植被覆盖变化趋势. 地理研究, 2008, 27(4):745- 754, 973- 973.

[30] 苏旭坤, 董世魁, 刘世梁, 刘颖慧, 石建斌, 吴娱, 张翔, 许东华. 阿尔金山自然保护区土地利用/覆被变化对藏野驴栖息地的影响. 生态学杂志, 2014, 33(1):141- 148.

[31] Hobbes N T, Baker D L, Ellis J E, Swift D M, Green R A. Energy and nitrogen-based estimates of Elk winter range carrying capacity. Journal of Wildlife Management, 1982, 46(1):12- 21.

[32] Hobbes N T, Swift D M. Estimates of habitat carrying capacity incorporating explicit nutritional constraints. Journal of Wildlife Management, 1985, 49(3):814- 822.

[33] 崔大方, 崔乃然, 海鹰, 李学禹. 阿尔金山自然保护区植物物种多样性分析. 石河子大学学报:自然科学版, 1998, 2(4):25- 32.

[34] 许娟, 张百平, 朱运海, 孙然好. 阿尔金山-祁连山山地植被垂直带谱分布及地学分析. 地理研究, 2006, 25(6):977- 984.

[35] 海鹰, 曾雅娟. 新疆阿尔金山国家级自然保护区种子植物区系研究. 新疆师范大学学报:自然科学版, 2010, 29(2):1- 6.

[36] 袁国映, 雷克热提, 张斌, 雷加强. 阿尔金山自然保护区的土壤类型及分布规律. 干旱区研究, 1990, (2):17- 24.

[37] Schaller G B, Liu W L. Distribution, status, and conservation of wildyakBosgrunniens. Biological Conservation, 1996, 76(1):1- 8.

[38] 姚志诚, 刘振生, 王兆锭, 胡天华, 李志刚. 贺兰山野化牦牛冬春季食性. 生态学报, 2011, 31(3):673- 679.

[39] 曹伊凡, 苏建平, 连新明, 张同作, 崔庆虎. 可可西里自然保护区藏羚羊的食性分析. 兽类学报, 2008, 28(1):14- 19.

[40] 殷宝法, 淮虎银, 张镱锂, 周乐, 魏万红. 可可西里地区藏羚羊、藏原羚和藏野驴的营养生态位. 应用生态学报, 2007, 18(4):766- 770.

[41] Bleisch W V, Buzzard P J, Zhang H, Xu D H, Liu Z H, Li W D, Wong H. Surveys at a Tibetan antelope (Pantholopshodgsonii) calving ground adjacent to the Arjinshan Nature Reserve, Xinjiang, China:decline and recovery of a population. Oryx, 2009, 43(2):191- 196.

[42] 李增超, 杨奇森, 张会斌, 刘志虎, 袁刚. 新疆阿尔金山自然保护区东部大型兽类数量和分布. 四川动物, 2006, 25(1):92- 95.

[43] Buzzard P J, Bleisch W V, Xu D, Zhang H. Evidence for Lekking in Chiru. Journal of Zoology, 2008, 276(4):330- 335.

Estimation of ecological carrying capacity for wild yak, kiang, and Tibetan antelope based on habitat suitability in the Aerjin Mountain Nature Reserve,China

DONG Shikui1, WU Xiaoyu1,*, LIU Shiliang1, SU Xukun1, WU Yu1, SHI Jianbin1,LI Xiaowen1, ZHANG Xiang2, XU Donghua2, WENG Jin2

1SchoolofEnvironment,BeijingNormalUniversity,StateKeyLaboratoryofWaterEnvironmentSimulation,Beijing100875,China2ManagementBureauofAltunMountainNationalNatureReserve,Kuerle841000,China

Altun Mountain National Nature Reserve (AMNNR) on the Qinghai-Tibetan Plateau, China, is a major refuge for three wild ungulates; wild yak (Bosmutus), kiang (Equuskiang), and Tibetan antelope (Pantholopshodgsoni). This nature reserve is important for conserving these three wild endemic ungulates and their habitats. Over decades of conservation, the populations of these three ungulates have increased rapidly. However, the administrators of AMNNR considered that the kiang might have become overpopulated, which would result in habitat degradation. Thus, it is vital implement wildlife management planning based on the quantification of ecological carrying capacity for sustainable nature reserve management. In this study, vehicular transects were conducted to survey the distribution data and record the populations of wild yak, kiang, and Tibetan antelope from May to June, 2012, and June to July, 2013, in the AMNNR. We integrated remote sensing data analysis with on-the-ground plot surveys to identify suitable habitats (alpine steppe, alpine desert steppe, alpine desert, and alpine meadow) for all three ungulates, and we estimated habitat production. A dietary analysis of wild yak, kiang, and Tibetan antelope was completed to estimate the amount of edible grasses required for the three wild ungulates in suitable habitats. Using the empirical formula (calculation of the proper carrying capacity of rangelands) provided by the PRC Ministry of Agriculture, we quantified the carrying capacity for all three species in suitable habitats and in the whole natural reserve. The results showed that areas of suitable habitat for wild yak, kiang, and Tibetan antelope were 31866.07 km2, 24035.51 km2, and 24035.51 km2, respectively. There were big overlaps in the suitable habitats for all three wild ungulates, which shared almost the same suitable habitats. Within the suitable habitats, alpine steppe, alpine desert steppe, alpine desert, and alpine meadow could potentially provide 3944.91×104kg, 3126.32×104kg, 138.19×104kg, and 564.49×104kg edible grasses, respectively for these three species. Considering the overlaps of suitable habitats and the different requirements of the three species, the maximum ecological carrying capacities of the whole nature reserve were estimated to be 7951 heads/year for wild yak, 6907 heads/year for kiang, and 24959 heads/year for Tibetan antelope. The ecological carrying capacity ranges under different probabilities of food availability were 3976—7156 heads/year for wild yak, 3454—6216 heads/year for kiang, and 13547—24385 heads/year for Tibetan antelope. Comparison of the actual population size and that which could be supported by the ecological carrying capacity of suitable habitats within the AMNNR, indicated that kiang are overpopulated, wild yak are close to the maximum ecological carrying capacity, and Tibetan antelope are underpopulated. Therefore, the best management practice should be applied to control the kiang population and to promote the Tibetan antelope population. Such action would balance the different wildlife species that share the same habitats and would maintain habitat health to sustain the AMNNR. Conservation efforts should focus on the long-term ecological monitoring of habitats in the reserve to avoid grassland degradation caused by the overpopulation of animals.

Altun Mountain National Nature Reserve; ecological carrying capacity; wild yak; kiang; Tibetan antelope

环保公益项目(201209033);国家“十二五”科技支撑项目(2012BAC01B02)

2014- 05- 18;

2015- 12- 05

10.5846/stxb201405181016

*通讯作者Corresponding author.E-mail:wxyabcd1991@aliyun.com

董世魁,武晓宇,刘世梁,苏旭坤,吴娱,石建斌,李晓文,张翔,许东华,翁晋.阿尔金山自然保护区基于野牦牛、藏野驴、藏羚羊适宜栖息地的生态容量估测.生态学报,2015,35(23):7598- 7607.

Dong S K, Wu X Y, Liu S L, Su X K, Wu Y, Shi J B,Li X W, Zhang X, Xu D H, Weng J.Estimation of ecological carrying capacity for wild yak, kiang, and Tibetan antelope based on habitat suitability in the Aerjin Mountain Nature Reserve, China.Acta Ecologica Sinica,2015,35(23):7598- 7607.