门徒的使命

聂萌

捐赠2000万元,史世奇希望继承恩师启功“弘扬高尚师德,重塑师德之魂”的夙愿。他希望无论是为人还是写字,都能无愧于恩师“青出于蓝,下学上达”的鼓励

2014年12月,来自山东的书法家史世奇向北京师范大学教育基金会捐赠了2000万元,成立史世奇文化教育基金。他说这样做是师承的一部分,是为了表达对恩师的追思,完成恩师“弘扬高尚师德,重塑师德之魂”的夙愿。

他的恩师是著名书法家启功。

“这次所捐出的2000万元,一部分是我收藏的启老作品拍卖所得,一部分是我的作品拍卖所得。把卖字所得成立基金,使我内心平和,这大概也是启老所希望看到的吧。”史世奇说。 慈善是师承的一部分

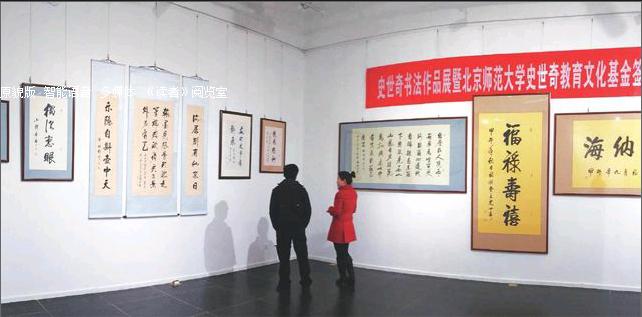

接受慈传媒《中国慈善家》采访时,史世奇正在亲自布展,事实上布展环节早在前一天由北师大教育基金会的工作人员完成了,但是史世奇对此并不满意,他认为字画的摆放也是一门艺术,作品不同的错落分布会给人不同的视觉享受,绝不可以草率视之。由于工作人员听不懂史世奇的烟台方言,在具体工作时,不能通达其意,性子耿直率真的史世奇竟亲自挽起袖子张挂作品。史世奇引用启功的话说:“把自己不满意的东西展示给别人,实际上是糟蹋自己。”

从蝇头小楷到斗尺大字,此次展览共展出53幅精品,获得了业界的肯定。

当记者问他,为何要捐赠这么多钱给北师大?史世奇的回答简单而朴实:因为感情。

2005年7月26日,启功去世不久,北京师范大学设立启功基金,以此传承启功“学为人师 行为世范”的精神,弘扬启功“修炼一生笔耕一生”的风范。史世奇希望这些钱能够参与到启功基金的项目,扶助贫困学生,奖励优秀学生和优秀教师。同时他希望这笔钱能够帮助来自家乡的寒门学子。

“我跟启老学习,学习启老的大德和学问,学习启老的善念。根据自己的能力做点贡献,帮助一部分学生,学生拿到奖金会更加努力学习,老师拿到奖金会更加注重师德。我学习启老来捐款,将来得到帮助的学生到了社会有了能力后,再去资助其他需要帮助的学生,以此形成良性循环。”

启功先生生前设立“励耘奖学金”,他说晚年最快乐的事是把所有的钱全捐了出去。在专心研究启功的书体,深得真传之后,史世奇开始承袭启功的人格境界—淡泊名利、热心公益。史世奇说:“老师不光教给我书法,在做人、做事等方面也给了我很多指点。”

每每需要为慈善事业捐款时,他都慷慨解囊。5·12汶川大地震,史世奇捐出十余件珍藏的书法作品拍卖赈灾。

鉴于史世奇在文化、艺术等方面取得的成就,烟台市福山区政府为其建立“史世奇艺术馆”,史世奇把收藏的启功、赵朴初、爱新觉罗·溥杰等名人字画,以及古董藏品数百幅(件),还有自己近年来200多件书法作品无偿捐献给艺术馆。“作品和藏品捐给家乡,能激励后人,繁荣和发展家乡的文化艺术事业。这是一件很有意义的事情。”史世奇说。

除了启功的言传身教,家庭的影响使得史世奇打小有着悲天悯人的情怀。史世奇生于1941年,他的家乡烟台福山有一个叫“字会”的慈善团体,字会被称为“道院”,促进和平、救济灾患。史世奇的父亲是富绅,是字会的发起人之一。父亲组织有钱人一起出钱救济穷人。儿时的史世奇伴随父亲左右,耳濡目染。 28年的师生情

史世奇五岁习字,在严父的管教下,小小年纪就痴迷上手中的笔。从小学到中学,无论写作文还是记日记,史世奇都用毛笔写得工工整整。同样写得一手好字的父亲对他的要求尤为严厉:有时因为作业写得不好,一双小手便留下筷子抽打的痕迹。“文革”时,别人停课闹革命,他却用毛笔抄写毛主席语录和大字报练习书法,同时访碑林石刻,求学书法名家,临摹各种书体,以此奠定了书法功底。

史世奇说,1976年的10月4日,改变了他一生。

那一年,35岁的史世奇循着爱新觉罗·溥佐提供的地址,找到一所简陋破败的民房。这里住着他崇拜多年又不得见的书法大师启功,正当壮年的史世奇有些激动,迟疑片刻终于敲响房门。

一个头顶四角瓜皮帽、身穿中式夹袄、脚穿解放鞋的老者开了门……

那次造访,朴实忠厚的山东人史世奇除了表达了钦佩之情之外,没有过多言语,他拘谨地坐在启功的客厅里,默默地观察着大师的一举一动,聆听他的一言一语。

初次见面,他给启功留下了良好的印象,启功临场挥笔赠与墨宝。临走时,启功嘱咐史世奇,以后常来串门。自觉技艺鄙陋,史世奇并未提出拜师的意愿,他甚至没有告诉启功自己练习先生的字已有四年之久。

回到家中的史世奇便着了魔。他将启功赠送的墨宝挂于床前,每晚睡前盯上个把小时,在自己的肚皮上比划着一横一竖、一撇一捺,待到天明,史世奇拿出笔墨纸砚开始临摹练习。

这期间,他记不清自己发过多少次“神经”。因为一个笔划写不好,气得不吃饭不睡觉。直到四年之后,他携带作品来到北京,先是请教了病中的书法家孙墨佛。孙墨佛见到史世奇展开的四尺中堂时,不胜喜悦,在家人的搀扶下,为史世奇写下了“旭日东升”四个大字,并告诉他:“一定要去拜启功先生为师,好好学习和研究启功先生的书法艺术。”

有了孙墨佛老人的肯定,史世奇方有胆量再次造访启功,这次他带着自己的书法习作呈送启功指点。没想到,启功看到作品后,惊喜地伸出大拇指说“史公没露呀。”得到启功的赞赏后,他才向启功表达了拜师学艺的愿望,并把几年练字的经过讲了出来。启功感动:“好,你跟我学。”

自此,史世奇与启功的关系近了,他每年都要赴京三四次,当面聆听启功的教诲。

“从我敲开恩师的门到参加他的追悼会,整整是28年零四个月。”史世奇对慈传媒《中国慈善家》说。 “青胜于蓝,下学上达”

“书法既然是一门艺术,就要给人以美的享受,书法家不断追求的境界,就应该是完美。”史世奇认为,“字的美与丑,一在乎结构,二是在乎用笔。如能将两者完美结合,写出的字便是完美的。”对于他来说,笔不仅仅是笔,笔跟随他一生,是他寻求美的工具。

醉心于笔墨丹青之外,他还是一位文物鉴定家。1983年的文物普查中,他在大庆发现了两件国宝:一级文物甲级之最的宋人《蚕织图》和元人《瑶池醉归图》两幅袖卷。

发现这两件国画真品的经历颇具传奇色彩。据说,这两幅画是在清帝溥仪被冯玉祥撵出宫前便流出清宫,落到清帝御前侍卫长手中。上世纪30年代,这两幅画又跟随这位侍卫长到了沈阳。上世纪60年代,这位侍卫长的儿子将两幅画带到大庆,并在“文革”中被红卫兵抄家时带走,后便被封存长达十几年,直到“文革”后人们清理封存物时被发现。这两幅画在当地文化圈中被传看了几个月,但没人能弄清楚其来历。史世奇得知这一消息后,好奇地来到放画的地方,看到这两幅长达12米长的绢画被人随便弃置在一个柜子上面,画轴的一头还拖到地上,被水浸湿了一大块。史世奇打开画卷后,心中一喜,知道是一件稀世罕见的文物。他叮嘱工作人员,这画极为珍贵,要好好放起来。在后来的文物普查中,经过中国文物局文物鉴赏专家的鉴定,最终证实两幅画正是清宫流传在外的国画极品。自此,两幅真品被列入在故宫国宝目录之中。

“讲课漏掉了可以补上,但文物破坏了就永远破坏了,抢救文物非常重要。”

无论是研习书法还是文物鉴赏,史世奇找到二者的共性—高度的鉴赏力。他表示,只有鉴赏力高了,才知道自己要需要哪些笔墨精华,并融会贯通,灵活运用,逐渐形成自己的风格。在文物赏析中,鉴赏力是去伪存真的首要条件。他认为鉴赏力来自一个人的知识水平的总汇,只有多读书、多学习、博闻强识,广收博览,才能得到提高。而这些认识完全来自于恩师启功,启功才是他心目中真正当之无愧的鉴赏专家。

近年来,史世奇的名气越来越大,其作品市价也越来越高,面对市场大潮的冲击,他感慨,“书法不是商品而是文化,文化岂能买卖。”史世奇坦率地说,艺术需要经济价值来体现,但是艺术家在研究学问的时候切不可唯利是图。

“青胜于蓝,下学上达”,1991年启功在史世奇的个人书法展上题词。启功在题字中写道:“世奇先生酷好八法,于拙书独有痂嗜。近更广鉴名笔,骏骏上达。展出所作,命题数语,蓝吾所愧,达吾所慰也。”启功解释:“咱们满人只有把佳作比作好马,好马即为骏,史世奇书法作品好是一骏,广鉴名笔指的是他的文物鉴定水平又是一骏!我用骏骏上达就是指这两项。”启功还说这是他第一次给他的学生“抬旗”。“抬旗”在满族世家用语中就是为提高下属的地位亲自出面。

提到启功“青出于蓝”的评价时,史世奇说他很惭愧,他感恩于启老的鼓励,但终身不敢与恩师做比。

“我生也有涯,而知也无涯。对于启老的治学与为人,我只能尽量的学。字我当尽最大能力去写,基金我会尽我所能去筹钱。”73岁的史世奇仍有激情。