数字化时代的数字艺术空间

何晶晶

摘 要:从办公、娱乐和统计到信息采集、保存和传递,现代生活就是与数字技术结合的数字生活。数字艺术也不例外,数字化时代的数字艺术空间主要通过数字技术对传统艺术的仿真复制和数字媒体艺术的创作来实现数字艺术虚拟世界的完成。文章将通过对数字艺术虚拟世界里的数字空间形态特征的描述,以初步探讨数字化时代的数字艺术存在模式。

关键词:数字化;数字艺术;数字空间;虚拟世界

检 索:www.artdesign.org.cn

中图分类号:J0 文献标志码: A 文章编号:1008-2832(2014)08-0086-03

Digital Art Space in the Digital Age

HE Jing-jing

(College of Digital Arts Shanghai University, Shanghai 201800,China)

Abstract :From the work, entertainment and statistics to the information collection, preservation and delivery, digital life in modern life is combined with digital technology. Also includes the Digital Art. Digital Art space in digital age mainly through the replication of traditional art and the creation of digital media art by digital technology to realize the virtual world of Digital Art. The paper describes the morphological characteristics of the digital space of virtual world of Digital Art to investigate the existing pattern of digital art in the digital era.

Key words :digital; digital art; digital space; virtual world

Internet :www.artdesign.org.cn

一个幽灵,在世界徘徊。这个幽灵不是《共产党宣言》里那个摧毁资本主义的刀斧手,却同样具有毁灭性的力量。如果非要给这个幽灵一个概念,或现实性的描述,这个幽灵会越来越以虚拟现实(Virtual Reality)的面目出现。“虚拟现实——现实是表面上的‘真但不是‘真正的‘真,现实是表面上的‘实但不是‘真正的‘实”①。巴钦的话清楚表明虚拟现实的纠结。或许可以这样理解:虚拟现实并不是真实,也不是非真实,那是全新的“形象的集合”。这种形象的集合主要依赖数字化技术,“数学家莱布尼茨在神秘而优美的零和一的二元系统里看出了创世形象。他觉得最高存在的统一性通过二元系统功能在虚无中操作,足以从虚无中制造万物”②320,这个制造万物的空间就是数字化的虚拟空间。数字化的完成是以世界的代码化(0和1)完成为标志,虚拟现实显然是数字化完成后“被代码主宰的当前历史阶段的主要方式”,即鲍德里亚仿真序列的第三序列②317。

几乎所有有关计算机数字技术、网络技术发展的文章都在试图从历史中证明数字化的必然性,表明数字技术是一种历史选择。从办公、娱乐到统计,从信息采集、保存到传递,现代生活就是与数字技术结合的数字生活。数字艺术也不例外,文章将初步探讨数字化时代的数字艺术存在模式,即数字艺术虚拟世界里的数字空间形态特征。

一、数字艺术的数字空间

第一台现代意义上的计算机诞生,就是为了代替人脑这个复杂而特殊的肌体的某些功能,从复杂的运算到现在普及了的个人电脑的历史进程中,可以看到计算机正一步一步地进化着,并且逐步渗透进现代人的生活。计算机硬件的空前发展为它执行复杂的程序提供了物质保障;计算机语言(即操作系统)也会运用现实语言的很多词汇语法,已经将使用的门槛降低到了每个普通个人的程度;网络的出现给了这机器大脑以交流的渠道,进一步的整合了人获得信息、传播信息的认知模式,如QQ、微博、微信、二维码、NFC、Ibeacons等依靠手机和互联网来进行交流的网络媒介,这个媒介像一个很大的蜘蛛网,将人们联系在一起,蜘蛛网的每个节点又可以是一个新的终端,形成新的次网络,如此这般地编织着数字化的空间,仿佛银河系一般,我们无法去限定这个空间的边界,更无法判断这个空间里的数据是多么的巨大。计算机硬件、计算机语言和网络这三者的结合彻底改变了现实世界。

利用极为简洁的“0”和“1”编码技术,来实现对一切声音、文字、图像等数据的编码、解码,各类信息的采集、处理、贮存和传输实现了标准化和高速处理,即所谓的数字技术。如果说数字艺术是人们运用数字技术和计算机程序等方法来进行艺术创作,且将最终得到的艺术作品以数字代码的形式存在于数字虚拟空间里的新艺术形式。那么传统艺术被数字技术复制到虚拟的数字空间后,也成为了数字艺术,是个将艺术数字化的过程。广义而言,数字化时代的数字艺术包括了所有交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等数字媒体艺术和所有被数字技术复制到虚拟数字空间的传统艺术,它们都将以数字代码的形式存在于虚拟空间,并且会在移动互联网络这张有机大网中以更高级、更丰富、更便捷、更主动的方式与虚拟空间里的人进行艺术沟通,而进入虚拟空间里的人也更容易、更近距离的接触到艺术、欣赏艺术、评价艺术及参与艺术创作。基于呈复合多种艺术信息数据和多个终端节点的网络状数字艺术的虚拟空间,仿佛是在模仿人类大脑的发散思维,凭借其丰富的信息资源和技术,促使着更多新艺术的产生。endprint

二、数字艺术的虚拟世界

在数字化的世界中,有很多的时间是在对已有的传统世界进行数字复制和数据复原。在数字艺术的虚拟世界中也是一样,目前,比较典型的例证就是数字化复原。所谓数字化复原,简单的说就是通过仪器(如激光扫描仪)对物体进行数据采集,从而比较精确的获取物体在三维空间的三维数据,最终实现其在计算机中的三维数据复原,这个数据是很有现实意义的,其可实现性也以得到了事实的证明,比如现在流行的3D打印机就是依靠这个数据来工作的。数据不仅仅可以用来复原、修改和参考,它对数字化技术的发展同样有重大意义,被数字化的物体越多,其数据量就越大,依据也就越多,最终将形成一个强大而有效的数据库(如图1和图2:解释数据库的构成),就像博物馆的书籍一样,供人参考和使用。世界将成为一个数字化了的虚拟世界,其形象就是0和1组成的代码。

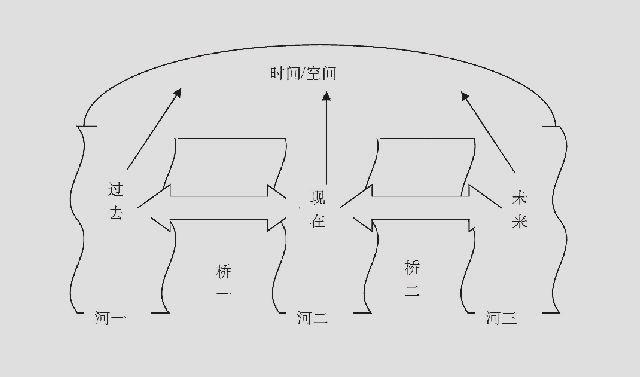

图1-2均是从时间和空间的概念上来表示数字艺术的虚拟世界形成原理。图1,主要侧重时间和空间的混合性,从而解释艺术的历史发展、融合及交互现象,具备重复性和可逆性。河一为传统的艺术表现手法和信息传播方式;河二为数字化技术发展时期传统艺术和数字艺术的混合模式;河三为数字化完成后的数字艺术模式。三条河可以汇聚在一起,形容通过数字化技术,可以跨越时代、习俗等界限,实现所有信息的共存和再现,此时的信息也被数字化。

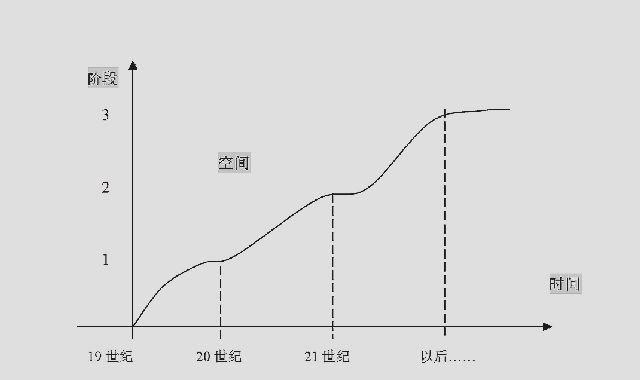

图2,主要侧重于随着时间的推移,有关艺术的历史事件及信息的覆盖性,重复性,扩大性。由数字化的必然性导致信息量的不断扩大,大量的信息以数字化的方式(数据)被传播、储备,从而促进信息的流通、信息传播快捷。

信息获取方式的改变会促使艺术创作者在获取题材的渠道、创意载体和艺术互动上变得更加立体、便捷。艺术能从精神上影响和改变人,那么在数字艺术的虚拟世界里,人类的思维模式和存在模式也将发生巨大的变化。如果说蜘蛛结的网是平面的,那么虚拟空间的网则是立体的、多元的、可自我繁殖的。正如蝴蝶效应一样,当你试图改变其中一个节点内容,那么整个网都会受到巨大的影响,因为在数字时代的虚拟空间里所有的历史信息在时间和空间上都是共存的。

数字艺术是一个纵向充满历史印记、横向充满现代科学技术的艺术,所有的这些都只是一群有机的数字代码。由数字化了的艺术信息构成的开放式虚拟空间,像一个“黑洞”,不断地吸收着由历史创造的艺术信息,同时也构成新的数字艺术信息,数字化的艺术也将依赖于这样的数据库而生存、成长和壮大,这就是数字艺术的虚拟世界。

三、数字艺术空间的规则

数字化的艺术带来的二元编码在数字世界将形象转变为0和1组成的代码后,这些彼此类似的代码所显现的形象是无政府主义的数字流,还是被操控了的虚假拟像?尽管程序的创造者还在靠它们赚钱,但这些依赖程序运行的数字工具在被创造出来后就与创造者脱离了关系,立刻成立了数字世界的新规则。这种新规则并不控制在创造者手中,也不被某些个体掌握,因为程序并不唯一,可以为数字世界制造多种规则,甚至是矛盾的规则,数字世界会为这些矛盾开辟隔离“空间”(只是可以运行的一段代码),规则方便地被建立或废止,这只是数字世界里的一次“迁移”。其次规则的制造者也必须依赖数字世界才能体现规则,也就是说创造者同时也是规则下的形象,规则被创造出来后就取得了凌驾于数字形象之上的地位,但这个地位并不稳固,随时可能被废止,但所有的惩罚机制已经从个体转移到规则,个体在数字世界的形象依赖着规则,规则被废止意味着形象被消灭,但这种机制又相当脆弱,某一形象的消灭只是另一形象被创造的小小借口,从整个数字世界(虚拟现实)来看,形象并不唯一,在纷繁的各种规则下都栖息着仿真形象。

就像传统艺术被数字技术数字化的过程一样,当一幅手绘作品从艺术创作者手里创造出来并被数字化后,一切都将失去了控制。因为作品在被数字传播过程中已经变异,植入了新的代码,形成了新的艺术形式(新规则),如对某一作品的PS恶搞,或是借用画面的部分形成一副由另一个设计师创作的新艺术作品,同一作品遇到不同的人会有不同命运(新规则),如此这般的循环下去,立规则到被规则再到废规则。原始的设计者根本不能对已完成(数字系统内的已完成意味着已经被共享或植入)的艺术作品形成有效的控制力,作品本身也会变异,就像一个不断繁殖的数字生命体。正如布朗·肖在《文学空间》里指出的那样,这部“作品”完成以后就与作者脱离了关系,“作品”只在某人的阅读过程中展开。同样,规则(空间)也只在使用过程中被使用者体验(主要以数字形象的面目出现),这种在规则完成以后的体验完全是独特的、私人的,甚至这些体验超过了其规则本身。

四、数字艺术空间的自由性

数字世界的艺术创作规则没有强制约束力,这些规则只是数字系统里一个一个相对独立的“空间”,在这些空间里它们行使着权力,但它们统治的“居民”完全是自愿的,流动的,并且随时可能抛弃这些规则。就好比网络,它是数字世界中数字技术发展的产物,是一个虚拟的数字空间,人们可以通过网络登陆不同的网站,参与不同的网络游戏,这里不同的网站就相当于一个个相对独立的空间,人们可以自由的选择其要登陆的网站,行使其相应的规则,也可以选择不登陆,或是离开。像网络游戏“Second Life”,它所展现的魅力正是在于人们可以通过它来满足某种欲望,实现某种可能性,这也正是它的成功之处。数字艺术也是一样,艺术创作者在数字艺术的虚拟空间里进行着自由的数字艺术创作,艺术流派正如规则一样很难确立。

五、结语

数字化时代的数字艺术空间主要通过数字技术对传统艺术的仿真复制和数字媒体艺术的创作来实现数字艺术虚拟世界的完成,即鲍德里亚仿真的第三个序列的完成。首先这种复制不仅仅是完全拷贝,世界在数字系统里的存在和所谓的复制仅仅是关于世界的信息都可以在数字系统里储存和传播,在数字系统里,世界所显现的形象与现实是不一定相同的。其次,这种复制的完成不会因为某些个体的“断开”而遭到破坏,事实上“断开”并不能与数字系统的完全脱离,只是消极逃离而已,数据早已将个体记录在案,无法抹去。当你在数字艺术的虚拟空间里漫步的时候,你可以自由的进行新的艺术创作,更便捷、更近距离的查看你所感兴趣的艺术资讯,甚至在家里戴上Google眼镜就可以如亲临现场般地漫步于世界各地的艺术博物馆和展览馆。到那时候,正如《骇客帝国》中展示的那样,你周围将充满了数据流,但是你仍然可以正常的生活在其中,也许你依然是不知不觉。

注释:

① 罗岗,顾铮.视觉文化读本[M].桂林:广西师范大学出版社,2003:203.

② 汪民安,陈永国,马海良.后现代性的哲学话语[M].浙江人民出版社,2001.

参考文献:

[1] 罗岗,顾铮.视觉文化读本[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[2] 汪民安,陈永国,马海良.后现代性的哲学话语[M].杭州:浙江人民出版社,2001.endprint