消费者健康促进行为的类型及形成机制*

王财玉 雷 雳

(1中国人民大学心理学系, 北京 100872) (2信阳师范学院心理学系, 河南信阳 464000)(3华中师范大学心理学院, 武汉 430079)

1 引言

人类社会从狩猎、采集的原始生活, 到饲养、耕种的农业时代, 到机械化、电气化的工业时代,再到各个领域全面网络化的“e”时代, 人类智力的投入越来越多, 而体力的投入则越来越少。在人类社会早期生存满足与体质增强是融合在一起的,而现代社会二者则被分离开, 生存的满足越来越需要更多智力资源的投入。在商业高度发达的今天, 产品、服务类型不断细化, 功能也愈来愈多,通过消费方式促进健康也成为一种选择。伴随着中国经济几十年的高速发展, 消费者生活质量逐渐从温饱型过渡到健康型。普通百姓收入的提高、中产阶级的壮大以及富裕阶层的形成, 无不珍爱生命和健康, 消费者健康也成为消费时尚, 从而衍生出一系列健康产业, 例如, “控制肥胖”已成为普遍关注的话题, 减肥茶、减肥咖啡等各类减肥产品也在市场上应运而生。

在此背景下, 探讨消费者健康促进行为有着重要的现实意义。对此, 本文将在界定消费者健康促进行为的基础上, 全面解析消费者健康促进行为的形成机制。

2 消费者健康促进行为的类型

在消费行为学领域, “消费者与健康”的关系已为众多研究者所关注, 但“消费者健康促进行为”这一概念并没有学者明确提出, 已有研究主要关注一些具体行为, 如防护霜使用、有机食品购买等, 为了将这些具体行为更好地统摄起来,我们拟采用“消费者健康促进行为” (consumer health-enhancing behaviors)这一概念。对此, 我们将从其内涵、外延以及其测量上对该概念进行阐述。首先, 在内涵上:消费者健康促进行为的目标是要实现消费者健康, 而消费者健康主要表现为身与心的健康, 所以, 消费者健康促进行为的内涵是以促进个体身心健康为目标的消费行为。其次, 在外延上:消费者健康促进行为有别于健康损害行为(如, 酒精或毒品等瘾性消费), 二者是行为连续体的两极, 前者以消费者未来健康为目标, 甚至有可能会损失当前的快乐, 比如医疗消费; 而后者则是以当前暂时性快乐为目标, 即使存在潜在的健康损害, 比如毒品、烟酒消费等。最后, 在测量上:实际研究中, 研究者并未使用消费者健康促进行为这个一般性概念, 而是具化为对一种或一类产品的研究, 如 Chen (2011b)为了揭示更深层的健康需求则是以功能食品为研究对象展开的(测量指标为“你是否愿意使用功能食品”,采用 Liker七点语义量表进行测度), 所以, 尚无消费者健康促进行为的一般性量表可供评介。

为了更好地理解该概念, 我们将介绍日常消费生活中几种主要的健康促进行为, 主要包括食品消费、医疗消费、体育消费、旅游消费以及文化消费等类型。这五种具体消费形态并不严格对应于身体健康或心理健康, 因为这两类健康很难划分界限, 甚至相互交错, 一者的健康总会在一定程度上附带另者的健康, 比如美容保健不仅可以改善身体状态, 还会渗透到社交、工作等场合影响消费者心理状态。但总体上来说, 这五种具体消费形态像一条水平线上的五个点, 从左到右表现为从身体属性到心理属性的过渡:食品消费与医疗消费偏向于身体属性健康, 体育消费在增强体质的同时会来带精神愉悦, 旅游消费在丰富心理体验的同时会提高个体免疫力, 而文化消费则偏向于心理属性健康。

2.1 食品消费

食品消费的健康主要表现为食品消费的结构与层次。第一, 食品消费结构合理性:合理的食物消费能保证营养摄入的充足和均衡, 从而促进个体的健康。随着食物供给的充足, 食品消费结构逐渐实现了营养、卫生、味觉与色泽等的搭配,以及肉类与蔬菜、杂粮与粗粮等的平衡。第二, 食品消费层次的发展:随着人们健康需求的增强,食品层次也得到不断发展:普通食品→无公害食品→绿色食品→有机食品, 相对于普通食品, 安全是后三类食品突出的共性, 其中有机食品(organic food)是规格最高的安全食品, 它完全不含任何人工合成化学成分, 有机食品可以满足消费者健康、环保与口味等多种需求(Hjelmar, 2011),这些特性也内在地决定了有机食品的价格较高,在一定程度了制约了有机食品的消费(Falguera,Aliguer, & Falguera, 2012)。目前, 研究消费者有机食品购买决策行为及其影响因素日益成为学界关注的热点问题。

2.2 医疗消费

医疗消费是指为了满足个人健康需要, 购买和使用医疗保健产品或服务的消费行为。根据医疗消费的需求, 它可以划分为基本需求、保健需求和审美需求三类。三个层次是从低级向高级不断递进的:第一, 基本需求, 是指消费者身体因体质或外界因素的影响, 身体健康受到影响必须进行正规医疗诊治的需要。然而, 随着对现代技术焦虑的提升, 补充和替代医疗(Complementary and Alternative Medicine)也开始受到重视, 它是指尚未在通常的医学校内讲授的医学知识, 比如传统医学、民间疗法等, 其中, 个体对现代医学效果的怀疑性会提升补充和替代医疗的采用(Furnham, 2007)。第二, 保健需求, 是指为了维持和促进健康而消费保健产品的需要。保健产品只是人体机理的调节剂和营养补充剂, 不能用于疾病的治疗, 以我国为例, 一般性的保健产品如茶、鲜枣和枸杞, 比较昂贵的则有三大补药冬虫夏草、人参与鹿茸。随着消费者健康意识的增强和健康生活方式的确立, 延缓衰老和增强生命力的保健产品市场需求也越来越大(Chen, 2011a)。第三, 审美需求, 是指为了达到精神上审美需要,改变自身外表特征而消费医疗产品。医疗美容消费的迅速发展既体现了人们对美的追求, 也反映了相貌刻板印象的根深蒂固, 因为相貌姣好的个体不仅收入水平、就业机会比较高, 在婚恋市场中也会具有较强的竞争力, 尤其对女性来说。

2.3 体育消费

体育消费可以有效促进身体健康、缓减工作压力以及建立和谐社会关系, 主要包括三种形式:第一, 实物型消费, 涉及吃穿用行等体育产品,如各种球具、运动服装等; 第二, 参与型消费, 是指那些直接从事体育运动的所衍生的消费行为,如参加游泳、溜冰等培训班的费用; 第三, 观赏型消费, 主要是指收看付费体育节目、购买体育赛事门票等。在这三种体育消费中, 消费者每周花在观赏型上的时间要远高于其他两种, 因为观赏型体育消费既可以满足消费者自我价值表现、兴奋需要(Funk, Filo, Beaton, & Pritchard, 2009), 又可以提高自我的身体技能和体育知识(Byon, Cottingham,& Carroll, 2010)。体育产业是当今世界发展速度最快的商业, 其收入最主要来源是球迷(sports fans),体育球迷会花费大量时间、精力及金钱在自己所喜欢的体育项目上(Wayne & Robert, 2012), 造就了粉丝经济, 他们不仅会直接参与到体育运动中,更会积极购买实物型和精神类产品, 所以, 体育球迷的心理与行为备受业界和学者关注。

2.4 旅游消费

旅游消费是指旅游者在异地旅行活动中对旅游资源的消费, 属于较高层次的消费形态。旅游资源主要包括自然环境资源和社会人文资源, 旅游资源价值主要在于能够满足精神层面的心理体验, 如新奇的感官体验或异样的文化体验, Gil和Ritchie (2008)在博物馆情境下证实体验寻求对目的地形象(tourism destination image)感知具有重要影响, 但体验次数的增加对目的地认知形象感知影响不大, 对情感形象感知却有显著影响。此外,研究还发现, 心理体验的多样性需求会调节旅游者后续行为, 对于多样化需求高的旅游者而言,心理体验正性影响口碑推荐意愿但不影响重游意向, 而对于多样化需求较低者而言则同时显著促进推荐意愿和重游意向(Castro, Armario, & Ruiz,2007)。随着工作和生活压力的增强(推的力量,push), 越来越多消费者倾向于借助旅游中的心理体验来缓解疲劳、恢复平静 (吸的力量, pull), 从而把健康调整到较好的生活工作状态, 这便是旅游消费的“推-吸效应” (push-and-pull effects)。

2.5 文化消费

文化消费是指消费者对精神文化类产品的占有、欣赏和享受的过程。第一, 文化产品具有情绪改善功能, 如喜剧、音乐、影视节目等。人的身心是高度统一的, 心理状态与生理变化紧密相联, 会影响生物系统功能的变化, 进而影响身体的健康:焦虑、抑郁、无助等负性情绪妨碍疾病的治愈, 而积极情绪则有利于疾病的恢复, 比如笑可以改善免疫系统功能, 而幽默则可以增加唾液-免疫球蛋白 A水平从而提升免疫功能。然而,文化产品情绪唤醒度的偏好却存在文化差异, 西方文化更加偏好高唤醒度状态(如激动、兴奋), 而中国文化则更可能喜欢低唤醒度状态(如平静、祥和), Tsai, Louie, Chen和Uchida (2007)研究发现,与中国台湾相比, 美国儿童畅销书中有更多的高唤醒表情图片。第二, 文化产品具有精神激励功能。精神激励功能可以让身处逆境的个体获得慰藉, 从而促进健康发展, Snibbe和Markus (2005)比较了美国不同社会经济地位群体对歌曲类型的偏好, 发现社会经济地位低者喜欢乡村音乐, 而社会经济地位地位高者则更喜欢摇滚音乐, 因为乡村音乐强调的是自我在艰苦环境中挣扎奋斗的主题, 而摇滚音乐则关注自主性、自我选择以及自我表达, 反映了对自我存在感的关注。

3 消费者健康促进行为的形成机制

影响消费者购买行为可以区分近因(proximate cause)与本因(ultimate cause) (Griskevicius &Kenrick, 2013), 近因与本因是相互补充的, 二者可以从不同的角度对同一行为进行更全面的解释(Saad, 2013)。本因反映了人类进化心理需求, 关注人类早期积淀的心理因素, 主要变现为趋利避害倾向; 近因则反映了现实性因素的影响。从近因来看, 主要包括如下视角:生命历程视角关注个体早期家庭经历是对后续消费行为的影响, 表现为累积效应; 生态机制则是将个体镶嵌于一个大的生态系统中, 探讨所处的生态系统如何对消费者健康产生渗透影响的; 动力机制则描述了健康驱动力在个体内部是如何形成的。

3.1 原始-进化机制

人类的进化视角有助于揭示消费者健康促进行为的内在机理。面对有利的刺激(如健康食品)选择趋近, 面对有害的刺激选择回避, 比如, 对腐烂食物个体表现出“恶心”的反应可以促使有机体远离病原体 (Fleischman & Fessler, 2011; Tybur,Lieberman, Kurzban, & DeScioli, 2013), 这对于维系个体的生存与发展具有重要意义(Wilkowski &Meier, 2010)。在进化心理学的范式下, 所有的心理机制都围绕着机体基因的生存与繁衍这个目标而设计, 其中获得收益和避免伤害是最显著的两类保护机制(蒋柯, 熊哲宏, 2010):获得收益包括从环境中获得资源、治疗疾病和保持健康等; 避免伤害则包括避免食用有毒食物、回避有伤害的环境等。

经过漫长的自然选择, 这种趋利避害的的心理机制会散布到现存所有个体之中(蒋柯, 熊哲宏,2010), 当特定的消费情境激发了该进化需求, 就会唤醒自我保护系统, 促使消费者偏好与安全相关的消费目标。在商品经济时代, 获得收益机制主要是指积极参与具有健康收益的消费行为, 根据消费者意识性可分作三个水平:一是意识水平,这消费行为所带来的健康收益是明显的, 并需要一定的时间和精力来维持, 如绿色食品选择。二是前意识水平, 比如日常生活中对于各种清洁剂、香皂、卫生球等的购买, 这些健康收益已习以为常, 甚至不为我们所觉察。三是无意识水平,这类消费行为所带来健康收益是隐藏的, 比如,女性对于保健品的消费表现出较强的购买意愿,每年都会在化妆品、美容、整形等花费大量钱财(Sundie et al., 2011), 婚前是为了竞争配偶需求,婚后则是为了维系配偶需求, 其最终目标都是为了基因的更好延续, 这是最为深层的健康收益。避免伤害的进化机制则是指远离危害健康的消费,该机制促使消费者构建起一道防御体系, 对可能的危害保持较高的警惕, 对与消费者生命安全、身体健康紧密相关的商业负面信息比较敏感, 其目的是为了降低生存的代价, 比如对猪流感的关注会降低人们坐飞机旅行的意愿(Hamamura &Park, 2010), 让被试闻腐烂的气味(暗示病菌的存在)会提升被试购买和使用避孕套以避免性病传播的愿望(Tybur, Bryan, Magnan, & Hooper, 2011)。

3.2 社会-生态机制

没有一种单一的因素可以完全解释某一行为,需要从多个水平探索因素的影响路径。而这些因素, 不仅会单独对某一行为产生影响, 还有可能会渗透到其他水平与其他因素一起产生影响(Schreier & Chen, 2013), 这便是生态机制。消费者行为会受到社会因素的影响, “物以类聚, 人以群分”, 不同社会经济地位的个体对美的偏好、主观幸福感以及消费等都存在差异(Kraus, Piff, &Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012)。社会经济地位会影响个体加入不同的生活工作圈,生活工作圈的社会影响力会使成员形成比较一致的消费模式, 这种消费模式在家庭内部又会以代际传播的形式对其他家庭成员产生影响。

3.2.1 社会经济地位

社会经济地位(Socioeconomic Status)是指个体所拥有的物质财富、社会资源(收入、教育和职业)以及与他人比较时知觉到自己所处的社会位置(Kraus et al., 2012)。社会经济地位影响消费偏好,比如艺术、音乐等文化产品(Snibbe & Markus, 2005)以及食品等(Monsivais & Drewnowski, 2009), 进而对消费者健康产生影响。相比那些社会经济较低的人, 长期处于优势地位的人拥有更好的健康水平, 较低的发病率和死亡率, 而且在不同时间、地区、种族、性别和年龄均都能发现这种倾向(Chen & Miller, 2013)。研究发现, 社会经济地位影响健康支出, 在过去的一年里, 低收入者紧急门诊就诊是高收入者的2.5倍, 住院频率则是2.7倍(Schreier & Chen, 2013)。社会经济地位对健康消费的影响主要表现在:第一, 社会经济地位越高收入越高, 个体生活机会中可供选择的方案也越多, 有能力和时间购买健康产品。第二, 社会经济地位越高, 一般拥有较高的教育程度, 而教育程度可以提升健康意识, 促进消费者健康促进行为。

3.2.2 群体消费氛围

在等级硬性标示消失的当代, 社会经济地位所导致的人际差异主要在于商品和服务的质量和数量(Schreier & Chen, 2013), 消费成了身份构建的对象, 健康促进消费也在无形中区隔了社会阶层。社会经济地位的差异导致人际交往的不同,从而形成不同的生活工作圈, 在此圈中个体经济地位、消费偏好存在着相似性。不同社会经济地位所表现出的健康消费模式会以社会影响的方式影响其圈内成员:生活工作圈的信息性影响可以为个体提供健康消费的信息渠道; 功利性影响则促使圈内成员保持一致, 以符合他人期望获得社会认同; 价值表达可以彰显自己所属的社会群体或远离消极群体。社会影响力的发挥受制于群体凝聚力, 而群体凝聚力在不同社会经济地位的群体间存在差异, 以居住社区为例:社会经济地位差异影响社区选购的差异, 比如高档社区和贫民窟, 社区生活又为个体的存在提供了成长的生活背景(Diez & Mair, 2010)。对于低收入群体的社区,由于犯罪与暴力猖獗, 社区居民人际信任不高,没有安全感(Schreier & Chen, 2013), 社区凝聚力差, 社会影响力就没法发挥作用, 这导致父母倾向于将儿童束缚在家里, 从而增加垃圾食品的比率, 减少体育锻炼机会, 较少到公园里游玩(Carver, Timperio, & Crawford, 2008), 从而增加超重和肥胖的风险(Patrick et al., 2004); 相反, 高收入者所居住社区人际信任高, 感知到的社会资本也较高, 社区影响力也会更强, 从而促进消费者健康促进行为的扩散, 比如同事、邻居或朋友一起观看体育赛事、户外野炊等等。

3.2.3 健康代际传播

健康消费模式又会以代际传播的方式影响下一代, 但家庭成员间的家庭关系和沟通情况对代际消费影响的形成又具有调节作用:父母婚姻状况良好的家庭中, 代际影响更加显著(Moore,Wilkie, & Alder, 2001)。Olsen (1993)的研究发现,当家庭中充满情感和尊重时, 父母和子女具有相似的品牌忠诚度; Viswanathan, Childers和Moore(2000)的研究指出, 家庭中高效的沟通会使子女和父母在品牌偏好上具有较高的一致性。高收入者有着更好的家庭关系, 高质量的亲子互动以及更高的健康意识(Schreier & Chen, 2013), 健康消费方式通过亲子沟通可以延续到下代, 促进子女的健康成长。而低收入群体经济困境导致父母体验到较多的情绪困扰, 增加了他们易怒和严厉对待孩子的可能(Conger & Donnellan, 2007), 父母这种控制、严格的教育方式和粗暴、惩罚的教育策略不利于亲子沟通, 不仅不能够给予孩子健康促进行为的指导, 而且由于缺乏情感沟通和交流还会增加青少年烟酒消费概率(Kristjansson, Sigfusdottir,Allegrante, & Helgason, 2009)。

总之, 社会经济地位差异影响健康消费模式的选择, 具有同样社会经济地位个体更容易集聚在同样的社区、工作单位以及娱乐场所等, 组成特有的生活工作圈, 生活工作圈又通过信息影响、功利影响以及价值表达三条路径影响成员消费者健康促进行为, 生活工作圈中成员的健康促进行为又会以代际传播的方式对下一代产生影响。这便是消费者健康促进行为的社会-生态机制。

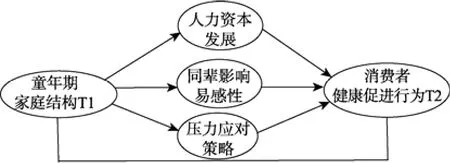

3.3 家庭-生命历程

对行为的解释不能局限于当下的因素, 早期经历所产生的的影响依然存在, 生命历程理论(Life Course Theory)试图研究个体由一个阶段向另一个阶段转轨中外界环境变化对个人成长的影响, 累积(cumulation)概念表述了个人早期与后期生命历程之间的联结, 累积过程包含了一系列正性或负性事件, 即累积优势或累积劣势。Moschis(2007)以及 Benmoyal-Bouzaglo和 Moschis (2009)研究了早期家庭生活对后期消费形态的影响。童年期家庭生活经历既有可能直接对后续的健康促进行为产生影响, 也有可能通过影响另外三个变量间接发生作用(具体见图1)。

图 1 消费者健康促进行为的生命历程(改编自:Moschis,2007以及Benmoyal-Bouzaglo, Moschis 2009研究)

3.3.1 童年期家庭结构

家庭结构硬性指标是指死亡、离婚以及分居等人员的变动, 而软性的家庭结构则是指家庭氛围、人际沟通的和谐与健康。早期家庭生活是个体成长的重要场所, 家庭系统功能的发挥对青少年成长具有重要影响, 其中亲子关系的安全和温暖对个体健康发展至关重要, 即使进入青少年阶段之后这种影响依然存在(Su, Simons, & Simons,2011)。良好的亲子关系为个体成长提供了较高的社会资本, 而社会资本则有利于提升个体健康,研究发现, 个体拥有较高的社会资本其报告的自我健康水平也较高(Kawachi, Subramanian, & Kim,2008), 个体患心肌梗塞、心血管疾病几率也较低(Diez & Mair, 2010), 从而有效降低了生存性医疗消费。早期家庭生活如果能够给个体提供温馨的情感氛围, 则有利于儿童形成积极的社会关系,促进健康心理特征和健康促进行为的形成; 如果儿童经历了家庭结构破裂(比如家庭冲突、离婚乃至死亡等), 这些早期家庭负性事件则更有可能导致吸烟、酗酒等不健康消费行为(Benmoyal-Bouzaglo & Moschis, 2009)。

3.3.2 人力资本发展

人力资本是指影响未来收入和消费的资源、学历、知识和技能等, 对消费者健康促进行为具有重要的影响。家庭结构完整性(比如离婚、分居)会影响个体人力资本的发展(Benmoyal-Bouzaglo,& Moschis, 2009), 尤其是子女的教育投资。Pechman, Loughlin和Leslie (2005)研究指出, 在应对压力方面, 人力资本发展的破坏将降低个体对不健康消费行为的规避程度, 从而增加烟酒、赌博等不健康的消费行为。在一个家庭结构完整的环境中成长起来的个体, 人力资本能够得到更好的发展, 人力资本的发展提高了个体投入经济活动的质量和效率, 从而为个体带来收入的增加和消费水平的提高, 有利于促进消费者健康促进行为, 最终有利于健康的改善与寿命的延长。所以,完整的家庭结构有利于提升个体的人力资本, 从而促进消费者健康促进行为的形成。

3.3.3 朋辈影响易感性

家庭结构的完整性影响朋辈影响的易感性。朋辈群体是非正式的首属群体, 朋辈间的消费沟通会影响个体的消费动机与产品偏好(Moschis,1976)。青少年阶段自我控制性较差, 注重暂时的快乐奖赏, 容易忽略潜在的危害, 而未来的健康和幸福是需要延迟满足的, 所以, 朋辈对青少年消费行为影响更多是负性的, 研究发现, 朋辈对青少年商品盗窃和有害商品的消费具有重要影响(Rose, Bearden, & Teel, 1992)。生命历程理论认为,家庭结构的完整性影响儿童社会化:良好的家庭关系有利于父母教育, 能更好地规避社会中不良朋辈的负面影响, 形成健康的消费观和行为; 反之, 父母离异、亲子冲突乃至经济困难, 这些都会破坏家庭内部结构的秩序性, 家长对子女影响力也减弱(Hill, Yeung, & Duncan, 2001)。相反, 朋辈则为其提供了应对家庭、学校压力的舒适场所,使其获得心理归属感, 同时不良的消费行为(如,抽烟、饮酒以及商店行窃等)也容易产生, 更具有瘾性消费的风险(Moschis, 2007)。

3.3.4 压力应对策略

家庭结构的完整性影响个体成年后应对压力的方式。人体作为一个有机体, 总是在准备着应对威胁其存在的内部或外部压力, 如气候、微生物、化学刺激物和污染物等物理性威胁, 以及人际关系、工作、婚姻等产生的各种心理压力源, 减压消费成为越来越多人自我保护的一种策略。面对压力, 一些人可能会通过旅游消费、文化消费、体育消费等方式减压; 而有些人则可能通过烟酒毒品等物质滥用等方式来自我释放, 而这些慢性的重复的瘾性消费, 虽然能暂时性地舒缓消极感觉, 但随着时间的延续则对健康造成伤害。为什么同样的压力会有不同的消费选择呢?这其实还和童年期生活事件存在着紧密联系。童年期家庭结构的破裂不利于儿童形成健康的社会关系, 为了寻求情感宣泄和寄托, 更可能寻求商品作为依托对象。这些在早期期形成的压力应对模式, 在成年后将固化为压力应对的稳定模式(Benmoyal-Bouzaglo & Moschis, 2009)。所以, 在完整家庭里成长起来的个体比在破碎的家庭里成长起来的个体表现出更高多的健康促进行为(Benmoyal-Bouzaglo& Moschis, 2009)。

3.4 个体-动力机制

从动力学角度, 消费者健康促进行为的形成关键在于健康动机, 健康动机反映了消费者倾向性,研究表明健康动机影响健康饮食(Sun, 2008), 当打算控制体重时, 人们会考虑食品的选择(Vassallo et al., 2009)。但只有健康动机也不能真正转化为健康促进行为, 健康动机与健康促进行为之间的关系还受到消费者健康效能感的调节(Wiedemann, Lippke,Reuter, Ziegelmann, & Schwarzer, 2009)。人类赖以存在的环境正在发生巨大变化, 这种变化对人们的心理也产生了较大影响。以生态环境为例, 风暴潮、干旱、沙尘暴等自然灾害的频率和危害程度都在增加, 这将对人类心理产生重大的负面影响, 如压力、焦虑以及失落与无助感等。这种环境变化所产生的心理压力将启动个体的健康意识和健康动机, 而健康动机又将直接催生消费者健康促进行为, 比如, 连续不断的雾霾笼罩导致了 N95口罩在我国的热销, 这反映了广大民众对 PM2.5的恐慌, 其背后的心理机制便是环境恶化提升了消费者健康意识和动机, 进而影响了健康行为选择,但该行为是否发生还要受制于消费者认知判断的调节(即消费者是否认为 N95口罩能够有效阻挡PM2.5促进健康), 这便是消费者健康效能感。所以, 在消费者健康促进行为形成的动力模型中,健康动机是健康促进行为的直接驱动力, 并受到消费者健康效能感调节(Schwarzer, 2008; Wiedemann et al., 2009)。

3.4.1 现代健康焦虑

工业化和现代化的内在矛盾, 导致无法估量的和无法解决的新的全球性风险, 这导致人们的反现代化。现代健康焦虑(consumer modern health worries, MHWs)是指知觉到的由现代生活特征和技术变化所导致的风险(Chen, 2013), 主要包括四类:有害毒物如核废弃物的处理、食品污染、辐射以及环境污染。现代健康焦虑的产生与对现代化认知相一致(Muse, McManus, Hackmann, Williams,& Williams, 2010), 其中环境污染对现代健康焦虑影响最大, 因为环境污染不仅会危害心血管和呼吸道健康, 还会对认知和心理健康产生危害(Power et al., 2014), 这种危害从出生前到老年都存在:Perera等(2013)研究发现, 子宫内的胎儿如果暴露在高度的城市空气污染物中, 出生后更可能经历注意问题、焦虑以及抑郁症状。Suglia,Gryparis, Wright, Schwartz和Wrigh (2008)跟踪了超过200个波士顿儿童从出生到10岁左右的时间,发现暴露于高浓度碳黑的孩子在记忆、语言以及非语言IQ测试得分更差。Weuve等(2012)研究发现, 与其他年龄相仿老年妇女相比, 曾暴露于高度污染物(由汽车、卡车等排放的微小颗粒)的妇女更可能经历认知能力降低的风险。现代健康焦虑会提升健康意识和健康动机, 从而促进消费者健康促进行为。

3.4.2 消费者健康意识

消费者健康意识(consumer health consciousness)的形成会受到现代健康焦虑的影响(Chen, 2013),同时又会影响消费者健康动机。健康意识由健康威胁评估和健康应对评估两个方面组成 (高雯,杨丽珠, 李晓溪, 2012):一方面当消费者知觉到疾病的危害时会提升健康意识, 所以, 由健康损害行为所导致潜在危害的信息传递可以有效提升健康风险知觉, 这得到了临床研究的证实, 通过现代医学成像技术向患者传递个体病变形象能够提升健康意识(Vassallo et al., 2009); 另一方面, 消费者知觉到健康消费的收益也会主动购买, 比如功能性食品(Chen, 2011b)。此外, 健康意识还影响消费者对健康产品的信息加工, 健康意识高的消费者其购买行为更不容易受到外界干扰信息的影响(Naylor, Droms, & Haws, 2009)。

3.4.3 消费者健康效能感

具体水平上的效能感能够更有效地预测行为,如与消费者健康有关的效能感(Mai, & Hoffmann,2012), 健康效能感(consumer health self-efficacy)既可以在抽象水平上建构, 也可以在具体水平上建构。消费者健康效能感是指消费者克服健康促进行为障碍的能力的主观判断, 健康效能感可以解释消费者有健康动机却没有行为的矛盾现象,主要障碍是由健康动机到实际行为的转化。健康效能感又可分作两类(高雯等, 2012):行动的自我效能感 (action self-efficacy), 是对即将采取的健康促进行为持有一种乐观信念, 对应于健康意向激发; 意志性自我效能感(volitional self-efficacy)是指克服困难并将行为保持下去的信心或者个体在失去行动控制后对自己能够重新控制行动的能力。消费者健康促进行为的形成不是一次性购买而是将该行为转化为一种生活方式, 这既需要制定计划具体实施, 又需要排除外部干扰的应对计划, 其中, 行动的健康效能感负责行动计划的制定,意志性自我效能感负责应对计划制定(Wiedemann,Lippke, Reuter, Ziegelmann, & Schüz, 2011)。健康效能感的增强既可以促进个体健康消费行为, 又可以帮助个体提高自我控制能力远离瘾性消费,比如烟酒消费。

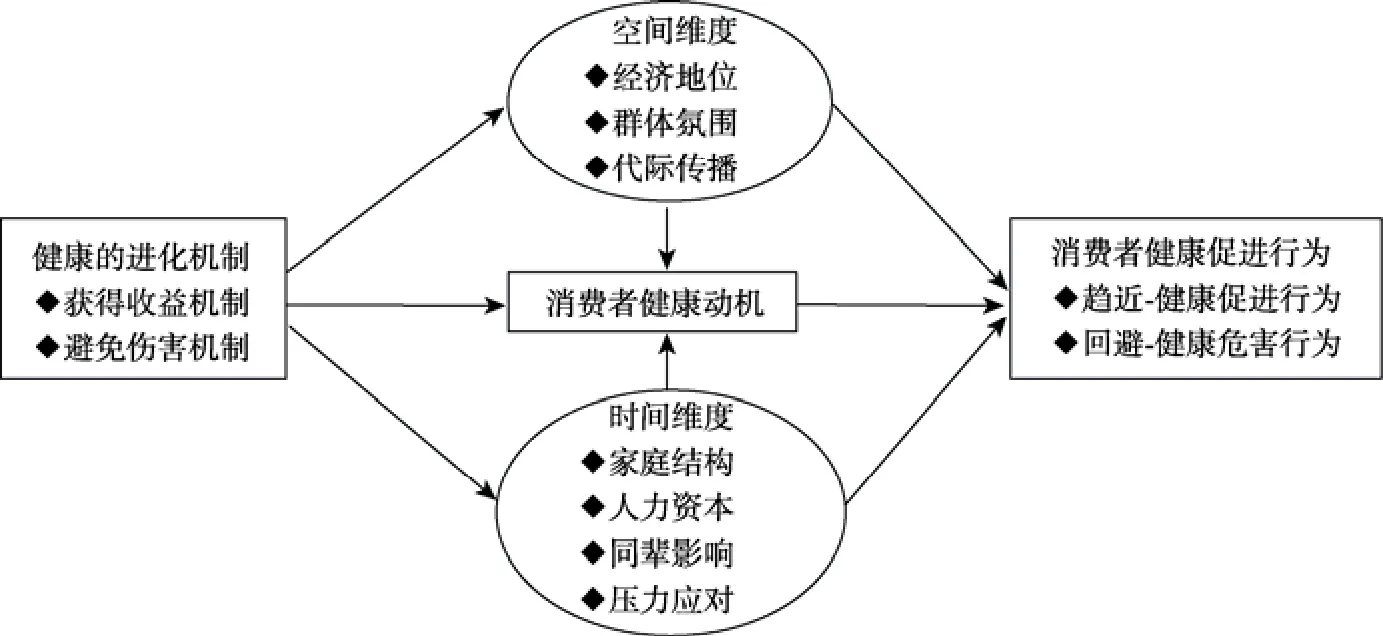

4 总结与展望

图2 消费者健康促进行为形成的综合模型

综上所述, 关于消费者健康促进行为的形成,不同的理论给与了不同的解释和关注, 但没有任何一种机制可以完全解释一种现象, 为了更好地理解和促进消费者健康促进行为, 我们尝试将消费者健康促进行为的各种影响机制进行了整合:进化机制使人类具有了趋近健康保护行为或回避健康损害行为的潜质和倾向(本因), 至于趋近或回避的程度则要受制于后天诸多影响因素(近因)。社会生态因素(空间维度)以及生命历程(时间维度)既可以单独预测消费者健康促进行为, 也可以通过影响健康动机产生作用。在我们所构建的综合模型中(具体见图2):进化机制类似于健康消费的原始引擎(本因); 在近因中, 消费者个人健康动机属于直接动机, 空间维度的社会生态机制与时间维度的生命历程则相当于动机的两翼, 具有辅助作用, 这些因素共同促进了消费者健康促进行为的形成。

已有关于研究揭示了消费者健康促进行为形成机理, 但随着消费者生活环境的变化, 比如网络的出现, 社会问题的增多以及环境的恶化, 我们认为, 消费者健康促进行为也应该被赋予新的内涵, 具体阐述如下:

4.1 探索网络环境下的消费者健康促进行为

已有消费者健康研究主要是从传统环境下展开的, 在互联网的普及的“e”时代, 不健康的消费方式(主要指瘾性消费)开始以一种新的形势出现,如网络色情与游戏成瘾以及网络购物成瘾。网络游戏也已成为一个巨大的新兴产业, 与电影、电视、音乐等娱乐产业并驾齐驱, 网络色情文学、成人聊天室等也是迅猛发展, 越来越多消费者从传统环境下的闲暇消费转向网络环境下的色情和游戏消费, 以实现精神层面的快乐满足。此外, 随着电子商务的迅猛发展, 消费者的瘾性购物从传统渠道转向网络渠道, 网络瘾性购物(online compulsive buying)既可以满足物质欲望, 又可以像网络游戏、色情一样享受购物过程的精神快感 (Simon,2010)。网络环境下的瘾性消费是以一种间接的方式对消费者健康造成伤害的, 它将消费者时间、精力和金钱紧紧地吸附住, 由于每个人的时间、精力以及金钱都是有限的, 在一种消费行为上投入的多, 在另一种消费行为上投入的则少, 日复一日地长时间守在电脑前会导致肢体、关节的不适, 慢慢地损害身体组织。前文中关于健康促进行为的形成机制, 探讨了诸如社会经济地位、家庭环境以及个体动机等关键变量的影响, 那么在网络环境下它们是否也会产生影响呢?未来研究需要关注互联网下的消费者健康。

4.2 探索社会环境下的消费者健康促进行为

社会生态机制探讨了社会经济地位对消费者健康的影响, 然而已有研究缺乏从社会层面上探讨其危害性。健康消费实际是一种健康投资, 不同社会阶层在健康支出方面存在着不均衡现象(Schreier & Chen, 2013):低收入者医疗健康支出占据着消费结构的重大比例, 经常因病致贫; 而一些高收入者却在过度地进行健康投资, 肆无忌惮地地追求含有犀牛角、熊胆等成分的药品和保健品, 同时在医疗消费中又表现为“小病大治、大病豪治”消费特征, 本可以用低廉药品治疗的疾病却偏用高档药, 从而导致了健康的消费主义。健康的消费主义从某种意义上来说是在构建自我的社会身份, 通过商品和服务的质量和数量以凸显自我所属于的阶层(Schreier & Chen, 2013), 健康的消费主义不仅会破坏生态环境、耗费医疗资源, 还会导致社会阶层的对立。社会生态机制主要揭示了社会经济地位的渗透作用, 缺乏外部干预变量的介入, 我们认为, 随着时间累积, 不同社会阶层之间消费者健康促进行为的差异也会越来越明显。那么, 如果将政府、企业以及消费者个人的责任因素加入, 是否会有效地促进社会低收入者的消费者健康, 从而削弱健康促进行为的社会差异性?

4.3 探索生态环境下的消费者健康促进行为

环境污染、气候变化等问题增加着人们的现代健康焦虑, 消费者是否能将自我的健康与生态环境的健康联系起来呢?事实上, 绝大多数消费者都表示非常关心环境议题、支持环保产品消费(Chang, 2011; Royne, Marian & Jennifer, 2011), 但是报告愿意购买环保产品的消费者实际很少会这么去做, 甚至其中很多消费者购买了高耗能产品(Olson, 2013)。现代健康焦虑作为一种普遍的社会心理, 为什么更多的是影响消费者对个人健康的关注?哪些心理因素影响了消费者从个体健康到环境健康的关注呢?以环境关心这个变量为例,环境关心是指人们意识到环境问题并支持解决这些问题的程度, 或者指人们为解决这些问题而做出个人努力的意愿。我们认为, 对于低环境关心的消费者, 现代健康焦虑启动更多的是消费者对个人健康的关注, 偏好自利性的健康促进行为;对于具有高环境关心的消费者来说, 现代健康焦虑可能会促使他们不仅注意个人健康, 还会积极关心整个生态圈的健康, 因为他们懂得自我健康属于环境健康的一部分, 生态环境的破坏最终会反作用于个人的健康。所以, 探讨生态环境下的消费者健康促进行为及其心理因素有利于处理消费者与自然的关系。

高雯, 杨丽珠, 李晓溪. (2012). 健康行动过程取向模型的发展与前景.心理科学进展, 20(10), 1651–1662.

蒋柯, 熊哲宏. (2010). 利/害条件下归纳推理的心理效应分离.心理学报, 42(11), 1050–1059.

Benmoyal-Bouzaglo, S., & Moschis, G. P. (2009). The effects of family structure and socialization influences on compulsive consumption: A life course study in France.International Journal of Consumer Studies, 33, 49–57.

Carver, A., Timperio, A., & Crawford, D. (2008). Playing it safe: The influence of neighborhood safety on children’s physical activity? A review.Health Place, 14(2), 217–227.

Castro, C. B., Armario, E. M., & Ruiz, D. M. (2007). The influence of market heterogeneity on the relationship between a destination's image and tourists’ future behaviour.Tourism Management, 28(1), 175–187.

Chang, C. C. (2011). Feeling ambivalent about going green.Journal of Advertising, 40(4), 19–31.

Chen, E., & Miller, G. E. (2013). Socioeconomic status and health: Mediating and moderating factors.The Annual Review of Clinical Psychology, 9, 723–49.

Chen, M. F. (2011a). The joint moderating effect of health consciousness and healthy lifestyle on consumers’ willingness to use functional foods in Taiwan.Appetite, 57, 253–262.

Chen, M. F. (2011b). The mediating role of subjective health complaints on willingness to use selected functional foods.Food Quality and Preference, 22, 110–118.

Conger, R. D., & Donnellan, M. B. (2007). An interactionist perspective on the socioeconomic context of human development.Annual Review of Psychology, 58, 175–199.

Diez Roux, A. V., & Mair, C. (2010). Neighborhoods and health.Annals of the New York Academy of Sciences, 1186(1),125–45.

Falguera, V., Aliguer, N., & Falguera, M. (2012). An integrated approach to current trends in food consumption:moving toward functional and organic products.Food Control, 26(2), 274–281.

Fleischman, D. S., & Fessler, D. M. T. (2011). Progesterone’s effects on the psychology of disease avoidance: Support for the compensatory behavioral prophylaxis hypothesis.Hormones and Behavior, 59, 271–275.

Funk, D. C., Filo, K., Beaton, A. A. & Pritchard, M. (2009).Measuring the motives of sport event attendance: Bridging the academic practitioner divide to understanding behaviour.Sport Marketing Quarterly, 18, 126–138.

Furnham, A. (2007). Are modern health worries, personality and attitudes to science associated with the use of complementary and alternative medicine?British Journal of Health Psychology, 12, 229–243.

Gil, S. M., & Ritchie J. R. B. (2009). Understanding the museum image formation process: A comparison of residents and tourists.Journal of Travel Research, 47(4), 480–493.

Griskevicius, V., & Kenrick, D. T. (2013). Fundamental motives: How evolutionary needs influence consumer behavior.Journal of Consumer Psychology, 23(3), 372–386.

Hamamura, T., & Park, J. H. (2010). Regional differences in pathogen prevalence and defensive reactions to the swine flu outbreak among East Asians and westerners.Evolutionary Psychology, 8(3), 506–515.

Hjelmar, U. (2011). Consumers’ purchase of organic food products: A matter of convenience and reflexive practices.Appetite, 56(2), 336–344.

Kawachi, I., Subramanian, S. V., & Kim, D. (2008).Social capital and health. New York: Springer.

Kraus, M. W., Piff, R. K., Mendoza-Denton, P., Rheinschmidt,M. L., & Keltner. D. (2012). Social class, solipsism, and contextualism: How the rich are different from the poor.Psychological Review, 119(3), 546–572.

Kristjansson, A. L, Sigfusdottir, I. D., Allegrante, J. P., &Helgason, A. R. (2009). Parental divorce and adolescent cigarette smoking and

Mai, R., & Hoffmann, S. (2012). Taste lovers versus nutrition fact seekers: How health consciousness and self-efficacy determine the way consumers choose food products.Journal of Consumer Behaviour, 11, 316–328.

Monsivais, P., & Drewnowski, A. (2009). Lower-energydensity diets are associated with higher monetary costs per kilocalorie and are consumed by women of higher socioeconomic status.Journal of the American Dietetic Association, 109, 814–822.

Moore, E. S., Wilkie, W. L., & Alder, J. A. (2001). Lighting the torch: How do intergenerational influences develop?Advances in Consumer Research, 28(1), 287–293.

Moschis, G. P. (1976). Social comparison and informal group influence.Journal of Marketing Research, 13(3), 237–244.

Moschis, G. P. (2007). Life course perspective on consumer behavior.Journal of the Academy of Marketing Science,35, 295–307.

Muse, K., McManus, F., Hackmann, A., Williams, M.,&Williams, M. (2010). Intrusive imagery in severe health anxiety prevalence, nature and links with memories and maintenance cycles.Behaviour Research and Therapy,48(8), 792–798.

Naylor, R. W., Droms, C. M., & Haws, K. L. (2009). Eating with a purpose: Consumer response to functional food health claims in conflicting versus complementary information environments.Journal of Public Policy and Marketing, 28,221–233.

Olsen, B. (1993). Brand loyalty and lineage: Exploring new dimensions for research.Advances in Consumer Research,20, 575–579.

Olson, E. L. (2013). Perspective: The green innovation value chain: A tool for evaluating the diffusion prospects of green products.Journal of Product Innovation Management, 30(4),782–793.

Patrick, K., Norman, G. J., Calfas, K. J., Sallis, J.F., Zabinski,M. F., Rupp, J., & Cella, J. (2004). Diet, physical activity,and sedentary behaviors as risk factors for overweight in adolescence.Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine,158(4), 385–390.

Pechman, C., Levine, L., Loughlin, S., & Leslie, F. (2005).Impulsive and self-conscious: Adolescents’ vulnerability to advertising and promotion.Journal of Public Policy and Marketing, 24, 202–221.

Perera, F. P., Wang, S., Rauh, V., Zhou, H., Stigter, L.,Camann, D., … Majewska R. (2013). Prenatal exposure to air pollution, maternal psychological distress, and child behavior.Pediatrics, 132(5), e1284–e1294.

Power, M. C., Korrick, S., Tchetgen, T. E. J., Nie, L. H.,Grodstein, F., Hu, H.,.... Weisskopf, M. G. (2014). Lead exposure to lead and changes in cognitive function in older women. Lead exposure and rate of change in cognitive function in older women.Environmental Research, 129, 69–75.

Rose, R. L., Bearden, W. O., & Teel, J. E. (1992). An attributional analysis of resistance to group pressure regarding illicit drug and alcohol consumption.Journal of Consumer Research, 19(1), 1–13.

Royne, M. B., Marian, L., & Jennifer M. (2011). The public health implications of consumers' environmental concern and their willingness to pay for an eco-friendly product.Journal of Consumer Affairs, 45(2), 329–343.

Saad, G. (2013). Evolutionary consumption.Journal of Consumer Psychology, 23(3), 351–371.

Schreier, H. M. C., & Chen, E. (2013). Socioeconomic status and the health of youth: A multilevel, multidomain approach to conceptualizing pathways.Psychological Bulletin, 139(3),606-654.

Schwarzer, R. (2008). Modeling health behavior change:How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors.Applied Psychology, 57(1), 1–29.

Simon F. (2010). The experiential aspects of online search information for new customers to a website.Canadian Journal of Administrative Sciences, 27(4), 292–30.

Snibbe, A. C., & Markus, H. R. (2005). You can't always get what you want: Educational attainment, agency, and choice.Journal of Personality and Social Psychology, 88(4),703–720.

Su, X. L., Simons, R. L., & Simons, L. G. (2011). Interparental aggression and antisocial behavior among African American youth: A simultaneous test of competing explanations.Journal of Youth and Adolescence, 40, 1489–1502.

Suglia, S. F., Gryparis, A., Wright, R. O., Schwartz, J., &Wrigh, R. J., (2008). Association of black carbon with cognition among children in a prospective birth cohort study.American Journal of Epidemiology, 167(3), 280–286.

Sun, Y. C. (2008). Health concern, food choice motives, and attitudes toward healthy eating: The mediating role of food choice motives.Appetite, 51, 42–49.

Sundie, J. M., Kenrick, D. T., Griskevicius, V., Tybur, J. M.,Vohs, K. D., & Beal, D. J. (2011). Peacocks, porsches, and thorstein veblen: Conspicuous consumption as a sexual signaling system.Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 664–680.

Tsai, J. L., Louie, J. Y., Chen, E. E., & Uchida, Y. (2007).Learning what feelings to desire: Socialization of ideal affect through children's storybooks.Personality and Social Psychology Bulletin, 33(1), 17–30.

Tybur, J. M., Bryan, A. D., Magnan, R. E., & Hooper, A. E.(2011). Smells like safe sex: Olfactory pathogen primes increase intentions to use condoms.Psychological Science,22(4), 478–480.

Tybur, J. M., Lieberman, D., Kurzban, R., & DeScioli, P. (2013).Disgust: Evolved function and structure psychological.American Psychological Association, 120(1), 65–84.

Vassallo, M., Saba, A., Arvola, A., Dean, M., Messina, F.,Winkelmann, M., … Shepherd, R. (2009). Willingness to use functional breads: Applying the health belief model across four European countries.Appetite, 52, 452–460.

Viswanathan, M., Childers, T. L., & Moore, E. S. (2000).The measurement of intergenerational communication and influence on consumption: Development, validation, and cross-culture comparison of the IGEN Scale.Journal of the Academy of Marketing Science, 28(3), 406–424.

Wayne, D., & Robert, M. (2012). Exploring the demand aspects of sports consumption and fan avidity.Interfaces,42(2), 199–212.

Weuve, J., Puett, R. C., Schwartz, J., Yanosky, J. D., Laden,F., & Grodstein, F. (2012). Exposure to particulate air pollution and cognitive decline in older women.Archives of Internal Medicine, 172(3), 219–227.

Wiedemann, A. U., Lippke, S., Reuter, T., Ziegelmann, J. P.,& Schwarzer, R. (2009). How planning facilitates behaviour change: Additive and interactive effects of a randomized controlled trial.European Journal of Social Psychology,41(1), 42–51.

Wiedemann, A. U., Lippke, S., Reuter, T., Ziegelmann, J. P.,& Schüz, B. (2011). The more the better? The number of plans predicts health behaviour change.Applied Psychology:Health Well Being, 3, 87–106.

Wilkowski, B. M., & Meier, B. P. (2010). Bring it on: Angry facial expressions potentiate approach-motivated motor behavior.Journal of Personality and Social Psychology,98(2), 201–210.