日据朝鲜半岛时期汉语教育的殖民色彩

20世纪30年代是日据朝鲜半岛时期①汉语教育从中断到兴起的特殊阶段。日本“满洲”移民计划及“大东亚新秩序”的殖民野心影响了朝鲜半岛汉语教育政策的更迭,殖民官方支持的“新满蒙社”服务于“满洲”移民事务和“满洲语”教育,以“满洲语”命名的汉语教科书充斥着“满洲”事务和政治军事内容,其“满洲”色彩、实用性和工具化体现了日本在朝鲜半岛推行汉语教育的异质化和殖民性,也反映出日据朝鲜半岛语言殖民教育的复杂性和手段的多样化。

日据朝鲜半岛时期;汉语教育;殖民色彩;异质化;殖民性;“满洲语”

朝鲜半岛在较长历史时期是把汉语作为第一外语的,但到19世纪下半叶,外国势力逐渐侵入朝鲜,汉语不再是第一外语。1897年5月,朝鲜半岛官立汉语学校成立,却是在日语、英语、法语、俄语学校成立之后。另外,英、法、俄等外语修业年限为5年,而汉语仅3年。1908年,汉语学校和其他外语学校合并为官立汉城外国语学校,其下设的汉语部只存在了14年,共招生907名,仅毕业63人。由此可见,当时汉语教育地位之式微。

1910年,日本正式吞并朝鲜,开始了日据朝鲜半岛时期。1911年,朝鲜总督府关闭汉城外国语学校,汉语部随之消失,官方汉语教学就此中断。1931年“九一八”事变后,整个东北亚局势发生了很大的转变。随着日本“满洲”移民计划的开展和侵华的步步深入,汉语的重要性进一步凸显,朝鲜总督府改订教育令,将汉语纳入外语教育中。1937年日本全面侵华,朝鲜半岛逐渐成为日本军事基地,汉语的实用性和工具性更为强化。1938年,朝鲜总督府正式恢复了汉语的官方教育并大力普及。

较长时间以来,由于史料匮乏,日据朝鲜半岛时期的汉语教育多被认为停滞或名存实亡。随着近年来这一时期汉语教科书及其他史料的不断发现和整理问世,研究成果日益增多。据《清代民国汉语文献目录》收录日据朝鲜半岛汉语教科书的书名统计,共出现了“汉语”、“华语”、“支那语”、“中国语”、“满洲语”5种近义名称。其中,以“满洲语”命名的5本教科书都出现在20世纪30年代,它们常因“满洲语”的歧义和特殊性被排除在研究之外,如金雅瑛、金铉哲《民国时期汉语会话教材中的词汇特征》(2010)和咸姝演《20世纪前半叶韩国汉语教学硏究》(2011)。目前所见专门针对“满洲语”教科书的研究多从音韵标记体系角度入手,如郑京美《<满洲语速成会话讲义录>的标记体系研究》(2011);或是和其他教科书的对比,如黄惠瑛《<语言自迩集>与<满洲语自通>语言研究》(2013),但数量不多。《清代民国汉语文献目录》收录关于这一时期的汉语教育研究文献16种,却没有一种专门对“满洲语”教科书及当时汉语教育的研究。

20世纪30年代朝鲜半岛的汉语教育,恰恰是最为特殊及复杂的一段,却未引起学界足够重视。研究这一时期朝鲜半岛汉语教育兴起的原因、政策的更迭、教育形态的多样化,以及独具殖民“满洲”色彩的汉语教科书,不仅有助于厘清日据朝鲜半岛时期汉语教育的基本史实,还可以更深入地揭示此特殊时段日本统治者普及汉语教育的复杂性,以及被遮蔽的语言教育背后的殖民本质,从而大大丰富20世纪汉语域外传播史的研究。

一、“满洲”移民计划及汉语教育

朝鲜半岛居民向中国东北地区的移民历史,大约始于19世纪中叶。清政府逐渐放开了对东北龙兴之地的封禁,也放宽了对朝鲜方面的边禁。另外,朝鲜半岛北部地区由于连年天灾,使得更多朝鲜人迁入东北。1910年日本吞并朝鲜半岛以后,按其“以朝鲜,侵中国”的大陆对外扩张政策,大量朝鲜人被迫迁入中国东北地区,图们江和鸭绿江流域的中国境内逐渐形成朝鲜人社会。

1931年日本占领中国东北之后,以“五族协和,王道乐土”为建国方针,扶植建立了伪满洲国。所谓“五族”,即“汉、满、蒙、日、朝”,这其中就包含了日本人和朝鲜人。出于拓殖中国东北的需要,日本将“满洲”移民计划定为基本国策,不仅大量日本人移民“满洲”,而且在“日人殖鲜,鲜人殖满”的殖民政策推动下,日本关东军、满铁、拓殖省和朝鲜总督府等机构均制定了有关朝鲜人的移民“满洲”政策,采取了集团移民、集合移民和分散开拓等多种移民方式,强使大量朝鲜人迁入中国东北。

20世纪30年代,朝鲜《东亚日报》、《每日申报》、《中央日报》等报纸媒体上都刊登了大量朝鲜“满洲”移民内容,如《满洲移民明年度(满洲移民从明年开始)》、《集团的满洲移民计划》、《朝鲜人满州移民总督府计划树立》、《满洲移民计划案》等,日本统治者竭力宣传东北地区是天富之国,“今日乐土(今日之乐土)”,鼓励“同胞雄飞踊跃(同胞雄飞踊跃起来吧)”①《今日乐土》,《每日申报》1932年3月12日,第2版。,进而推进所谓的“满洲”移民政策。1932年4月,《中央日报》曾报道当时朝鲜总督府派遣官员到东北视察和接洽朝鲜人前往移民的各项事宜,而且其他殖民机构也纷纷奔赴东北调查。“朝鲜总督府,对于满洲移民计划,刻正从事研究,大约将于明岁开始实行。大体办法以东亚劝业公司为中心,组织官民合办之大公司,制定十年计划,每年以约二万人之大量移民输送于满洲。”②《所谓朝鲜总督府之满洲移民计划》,《行健旬刊》1934年第45期。1930年代朝鲜人移居中国东北人数逐年激增,如1932年已经达到876721人,大多数分布在延边朝鲜族自治州(时称间岛省)和辽宁省(时称奉天省),东北地区朝鲜人社会也随之扩大。随着朝鲜半岛和中国东北逐渐紧密的地缘和政治经济关系,再加上日益增多的各种移民,双方语言的交流变得越来越重要。正如《满洲语无师自通》所记:

满洲乃天富之国,实为东方之乐土也。自从新国家成立以来,本诸该邦建国宣言中,以机会均等、门户开放之精神为主义。临近各国人民,无不以此地为将来之理想乡,争先恐后,发发到来,唯以生存之是图。只因言语不通之关系,每见该邦人士,如对聋哑相面,朝夕往来,颇感困难。余旅满数年,有鉴于此。归国之后,特邀北平王小林先生为师友,从事编述。半载有余,始成此书。谨供愿学诸贤之习本焉。③李春一:《满洲语无师自通》,朝鲜京城:新满蒙社,1932年,“序言”。

日本为了进一步扩大和巩固大陆侵略扩张政策的成果,在殖民地朝鲜半岛和中国东北强调“内鲜满一体”。“内”指日本本土,“鲜”指朝鲜半岛,“满”即伪满洲国。日本的“满洲”移民计划,使得大量日朝移民涌入中国东北地区,日本同时也加强了对移民的殖民统治。人们“争先恐后”来到东北,但“因言语不通……,如对聋哑相面”,所以迫切需要学汉语,这也促使日本统治者认识到汉语尤其是东北当地语言的重要性。为了顺应“国策”,1932年朝鲜总督府改订了教育政策,使中断了20多年的汉语官方教学逐渐恢复。

总之,日本的所谓“满洲”移民计划,极大影响了朝鲜半岛汉语教育的发展,其侵华政策也强化了汉语学习的重要性和工具性。这一时期朝鲜半岛的汉语教育,不仅服务于日本大陆侵略政策,更服务于日本对整个东北亚地区军事、政治、经济等殖民统治的需要,体现出了鲜明的政治色彩和殖民性。

二、汉语政策更迭及教育形态多样化

1910年,日本吞并朝鲜半岛后,开始推行殖民教育。汉语教育作为其殖民教育的一部分,也因其殖民政策的更迭而变化。1931年,日本占领中国东北,随后建立伪满洲国,并将其视为生命线,“满洲”移民计划也被作为基本国策。在“日人殖鲜,鲜人殖满”的移民政策推动下,大量朝鲜人移民中国东北地区,汉语学习越来越紧要。另外,同时随着日本侵华政策的逐步推进,不管是军事战争还是殖民统治,都需要越来越多懂汉语和了解中国事务的人,因此必然带来汉语教育政策的变化。

值得深思的是,日本当局在殖民地朝鲜半岛和伪满洲国都全力推广日语,但朝鲜半岛的汉语教育作为外语教育却得到日本当局的扶持甚至普及。由此可见,日本语言殖民政策的多元化和复杂性。

(一)汉语教育政策的更迭

日据朝鲜半岛时期的教育政策,一般分三个阶段:1911 1922年第一次朝鲜教育令时期、1922 1938年第二次朝鲜教育令时期、1938 1945年第三、四次朝鲜教育令时期(第四次朝鲜教育令1943年颁布,仅2年)。1911年,第一次朝鲜教育令颁布,汉城外国语学校关闭,朝鲜半岛官方汉语教学中断。1922年,第二次朝鲜教育令基本未涉及汉语教育。但1931年后,朝鲜总督宇垣一成(1931.6 1936.8在任)认识到了朝鲜作为日侵华战争基地的价值,同时也认识到汉语教育在日殖民统治中的重要性,于1932年1月18日发布第十二号、十三号朝鲜总督府令,将汉语包括在了中等学校和高等学校外语教育范围内。

高等普通学校规程改正(昭和七年一月十八日 朝鲜总督府令宇垣一成)

第七条 高等普通学校的学科科目有:修身、公民科、国语汉文、朝鲜语及汉文、外国语、历史、地理、数学、理科、实业、图书、音乐、体操。外国语有英语、德语、法语和中国语。①《朝鲜总督府令官报(第1506号)》,韩国学文献研究所:《朝鲜总督府官报92》,首尔:亚细亚文化社,1985年,第433 435页。

这一时期的汉语教育特别强调发音和听说能力,教科书也以会话书为主,并直接从中国招聘汉语教师。新满蒙社得到朝鲜总督府的支持,为人们进出中国东北以及在东北的发展提供帮助,不仅开办了汉语讲习所,还出版了多本教科书等。由此,朝鲜半岛的汉语教育尤其是官方的汉语教育逐渐恢复,也为1938年第三次朝鲜教育令汉语教育的正式实施奠定了基础。

1937年,日本全面侵华,次年即抛出所谓“大东亚共荣圈”,以建立“大东亚”新秩序。朝鲜半岛成为侵华主要战争基地,让更多的人学习汉语变得愈加紧要。1938年,第三次教育令正式宣布在朝鲜半岛实施汉语教育。除了小学校外,其他各级各类学校几乎都将汉语列入外语课程。

中学校规程(昭和十三年三月 朝鲜总督府令第二十五号)

第十条 中等学校的学科科目有:修身,公民科,国语汉文,历史,地理,外国语,数学,理科,实业,图书,音乐,体操。除了上述科目外,也可以选择朝鲜语。外国语有中国语,德语,

法语和英语。①《殖民地朝鲜教育政策史料集成》第四卷,首尔:龙溪书舍,1990年,第49页。

自1932年教育令改订开始,朝鲜总督府以行政命令方式开始推广汉语教育,在政策层面极大推动了汉语教育的发展。但1938年以前,朝鲜半岛多地的商业学校、高等普通学校和中等学校只是实施了有限汉语教育,直到1938年第三次教育令后,朝鲜总督府才进一步扩大了官方汉语教育规模,将汉语规定为各官办专门学校、实业学校、师范学校和中等学校的必修科目。

第三次教育令后,多家媒体报道了汉语课程情况,如《朝鲜内中学支那语科新设(朝鲜境内中学新设中国语)》、《大陆进出积极策实业校支那语必须(按照进出大陆的积极政策实业学校必须开设中国语)》等。为了普及汉语教育,朝鲜总督府还对各中等校汉语教育给予费用补助,甚至从国库拨款支持。

作为外国语教育科目之一,朝鲜半岛的汉语教育从1910年后的地位式微甚至中断到1931年后的逐步兴起,再到1937年后朝鲜总督府官方政策的强制实施和国库拨款支持普及,每次转变都和日本侵华局势息息相关。在20多年间,朝鲜半岛汉语教育的地位变化如此之大,归根结底都源于日本以朝鲜半岛为基地扩大侵华战果以及建立所谓“大东亚新秩序”的需要。

(二)汉语教育机构的多形态

1911年,汉城外国语学校汉语部关闭,标志着朝鲜半岛官方汉语教育机构消失。从1911年到1931年间,没有专门从事汉语教育的官方机构。1926年,“京城帝国大学”法文学部下设“支那”(中国)哲学和“支那”(中国)文学系,“支那”(中国)语作为一个科目出现,但并非专门外语课程。虽然1910年后朝鲜半岛的民间汉语教育没有停滞——1910年2月京城(首尔)钟路青年会开办的青馆汉语夜学讲习所宣布开学,但直到1930年代,学校数量才明显增加。

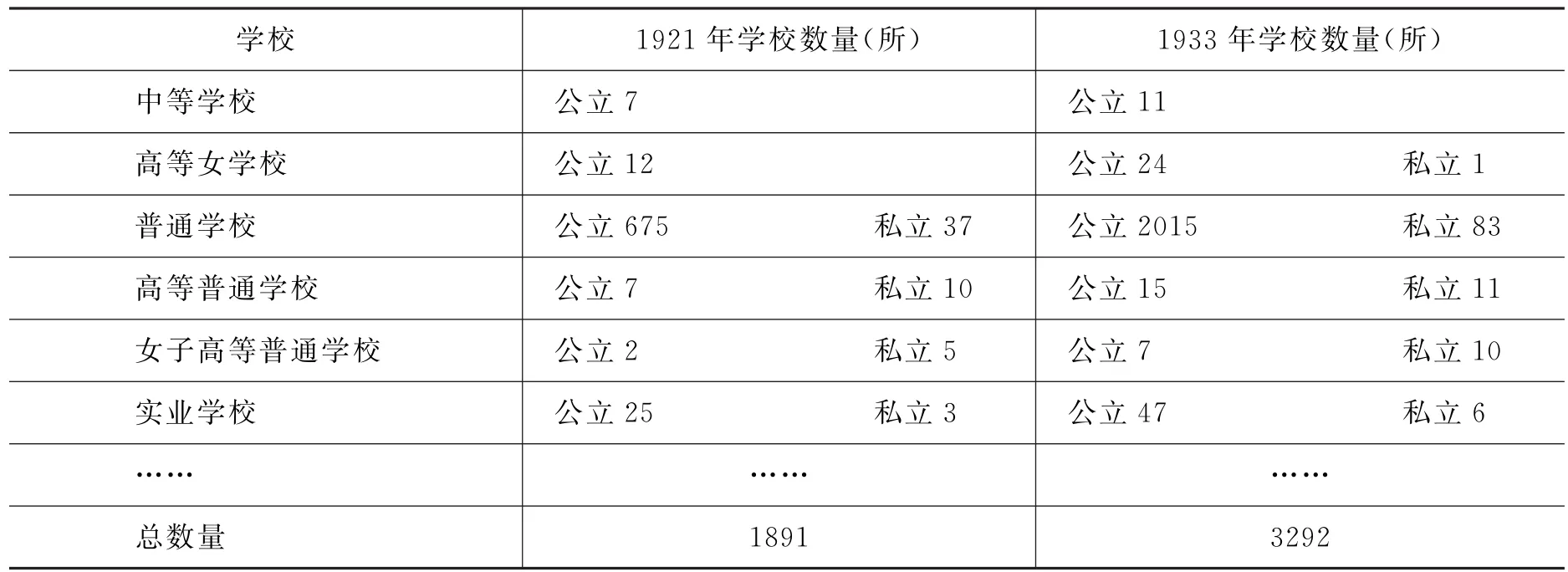

表1 1921年和1933年朝鲜半岛各类学校数量比较② 朝鲜总督府学务局:《朝鲜诸学校一览大正十年》,朝鲜京城:朝鲜印刷所,1921年;《朝鲜诸学校一览昭和八年》,朝鲜京城:朝鲜印刷所,1937年。

1932年,朝鲜教育令改订,规定各类中等学校和高等学校都将汉语纳入外语课程。

根据上表,1933年,各类学校的数量已经达到3292所,因此开设汉语课程的各类学校为数众多。1938年后,汉语被朝鲜总督府以教育令形式纳入了包括师范学校、实业学校以及专门学校在内的各类学校的必修课,并且各大报刊对各级学校的汉语推广和普及都进行了大力宣传。1938年2月《每日申报》登载《半岛率先支那语教授六十五个学校民间五个所(半岛有六十五个学校和五所民间机构率先教授中国语)》,可见当时汉语普及的程度。所以本节所讨论的汉语教育机构不包括上述已开设汉语课程的各类学校,只介绍其他有特色的汉语教育官方和民间机构。

1.官方殖民色彩浓厚的“新满蒙社”

所谓“满蒙”,是日本殖民者对中国满族和蒙古族及其发祥地中国东北地区和蒙古高原的称呼。20世纪初,日本军部策划并实施了旨在分裂中国的“满蒙独立运动”,后因日本对华政策的变化以失败告终。“满蒙独立”是日本大陆政策的重要步骤之一,也是后来制造伪满洲国的原始方案。1932年,伪满洲国成立。所谓“新满蒙”即伪满洲国,是日本殖民者对分裂出中国后的东北地区冠冕堂皇的称呼。

“新满蒙社”即是在日本殖民“新满蒙”的政策下出现在朝鲜半岛的带有殖民性质的机构,它得到了朝鲜总督府的支持。其办社宗旨服务于日本当局及朝鲜总督府,体现出鲜明的殖民色彩。纲领有三:一是为朝鲜民众“进出”中国东北地区提供便利;二是促进东北朝鲜民众的经济和文化发展,其实是加强日本殖民者对东北朝鲜移民的经济及文化统治;三是促进整个东北亚日本殖民地的“协力团结”和“共存共荣”。它要发展的事业有这样几个方面:“满洲”移民问题、出版“满洲语”教科书、“满洲”土地及建筑物经营、开设“满洲语”速成讲习所及各种演讲会和座谈、“满蒙”事务的调查和介绍等。由以上纲领和主要发展事务可见,所谓“新满蒙社”,其官方殖民色彩非常浓厚。

目前,有记载的“新满蒙社”出版的汉语教科书有3本:《满洲语无师自通》(1932)、《满洲语速成会话讲义录合本》(以下简称《合本》)①李春一:《满洲语速成会话讲义录合本》,京城:新满蒙社,1934年,(1934)、《无师速修满洲语大王》(以下简称《满洲语大王》②李春一:《无师速修满洲语大王》,京城:新满蒙社,1935年。(1935)。这3本教科书发行量很大,而且多次重版。

由上可见,“新满蒙社”不仅仅负责文化方面的出版事务,更是朝鲜总督府支持下的为日本“大东亚共存共荣”服务的、专门负责“满洲”事务的官方殖民性机构。

2.多样化的汉语教育机构

1931年9月,朝鲜教育协会下属的汉语讲习院开始“中语学生增募(增加招生中国语学生)”的招生宣传和通告。1932年1月,外国语讲习院在京城(首尔)中央传道馆内开办,并在1月17日《中央日报》登载报道,说明了讲习院的地址、教员的姓名,其中包括中国人王遂如。同年,著名的中国语研究会由崔昌夏、陈有庚(中)、文世荣等中朝语言学者发起。文世荣依托中国语研究会出版了多本汉语教科书,如1933年的《中国语速成讲义录》,1934年的《速修满洲语自通》,1938年的《北京官话支那语大海——一名满洲语》,1938年的《官话中国语自通》等,而且还开办了中国语讲习班——1933年6月28日《朝鲜日报》登载了中国语研究会“中国语讲义新学期开讲”的通告。1934年,朝鲜中央基督教青年会中国语俱乐部开设中国语讲习会,同年出版的汉语教科书《满洲语大王》中还提到了“满洲语学院”——“在那儿学的(满洲话)?/在满洲语学院学的。”③李春一:《无师速修满洲语大王》,第147页。

1934年,朝鲜放送协会也开始播放汉语学习节目。同年10月7日,《朝鲜日报》登载了由张志瑛主持的“满洲语讲座”在10月9日开始播送的通告。这次“满洲语”的广播从10月10日到12月30日,历时约3个月,每周3次,从傍晚6点25分到7点,每次35分钟。同时,朝鲜放送协会还出版了同名的《满洲语讲座》讲稿。1938年,朝鲜日报社出版部分6次介绍了张志瑛的《支那语讲座》。

总之,无论是朝鲜教育协会、语言研究会,还是各类宗教团体及广播、报刊等传媒机构,它们同殖民当局的汉语教育机构一起,体现了朝鲜半岛20世纪30年代汉语教育的多形态特点。各机构汉语教育的殖民色彩尽管有浓有淡,对汉语教育及传播的贡献或大或小,但都是这一特殊时期汉语教育的组成部分,呈现出以殖民色彩为代表的多元化形态。

(三)中国籍汉语教育人士的日益增多

1927年,中国语言文字学家魏建功曾应邀到朝鲜京城帝国大学法文学部教授中国文学和中国哲学专业的汉语课程,此后教授汉语的是中国讲师董长志。由于汉语教育重视发音和口语,1932年后,中国籍汉语教师越来越多。1932年,京城新开办的外国语讲习院的汉语教师王遂如为中国人;1932年,中国语研究会发起人之一陈友庚也是中国人。“先生是那国人?中国人朝鲜人都有。”①李春一:《无师速修满洲语大王》,第147页。可见,在当时朝鲜半岛从事汉语教育的“先生”中,中国人占了相当比重。

1938年第三次教育令后,汉语被正式纳入官方教育课程并成为必修科目,很多学校都开设了汉语科目,大量招聘汉语讲师。1938年6月《东亚日报》连续发文报道中国语讲师的到任情况,如《支那语讲师七日着任(中国语讲师七日到任)》,《支那语教师不日两氏着任(中国语教师不久有两人到任)》等。1938年,中国新民会推荐的中国语教授郎恩文、金辅天到京城高等商业大学任教,《朝鲜日报》、《东亚日报》等媒体对其二人赴朝以及任命等都进行了详细报道,可见当时朝鲜总督府对汉语教师及汉语教育的重视。

此外,1932年后,汉语教科书的编撰与校订多为中国人,如《速修满洲语自通》为沈阳人马茂林校阅;《合本》和《满洲语大王》是北平人王小林和“满洲”人姜宇霖校阅;《实用官话满洲语问答会话集》为“满洲”人曲俊卿校阅。

由此可见,1932年后,由于官方殖民政策的支持,大量中国籍汉语教师参与到了朝鲜半岛汉语教育中,一方面由于开设汉语科目的学校机构越来越多,出现了师资短缺;另一方面也是汉语教育强调发音和口语的结果。同时,一部分中国籍汉语教师及语言学者参与了朝鲜半岛汉语教科书的编撰校阅,也使1932年后的汉语教科书虽无法摆脱殖民性,但从语言学角度而言,却更为实用、准确和科学。这些直接参与和见证朝鲜半岛汉语教育的中国教师和校阅者,也见证了这一时期朝鲜半岛汉语教育的多元化和复杂性。

汉语教育政策、汉语教育机构和中国籍汉语教师等,是日据朝鲜半岛20世纪30年代汉语教育的特殊组成部分。作为日本语言殖民教育的一部分,这一特殊时期的汉语教育都不是独立的外语教育,不论是教育政策的更迭还是教育机构的多形态,都和日本的政治、军事、经济等目的紧密相关,体现出这一时期朝鲜半岛汉语教育的非常态性。

三、汉语教育的“满洲”色彩及功利化

如果说朝鲜时代汉语教育的兴盛是源于朝鲜王朝与中国政治、经济、文化等多方面交流的迫切需要,那么日据朝鲜半岛1930年代的汉语教育,则是日本当局出于殖民统治的最终目的,通过行政强制手段在殖民地朝鲜半岛推行的外语教育,其殖民化和功利化的教育意识更为明显。这主要体现在汉语教科书的“满洲”色彩和教学方法上的实用主义,它不仅是要满足“满洲”移民交流的需要,更要最终服务于日本全面侵华政策及所谓“大东亚”新秩序的殖民统治。

(一)汉语教科书浓厚的“满洲”色彩

1.汉语被称为“满洲语”

1667年后,朝鲜半岛掌管外语教育的司译院教授4种外语:汉、蒙、倭、清。韩国学者一般把“清语”也称之为“满洲语”②郑光:《朝鲜时期燕行通信使行与译官教材的修订》,郑光、藤本幸夫、金文京:《燕行使通信使》,首尔:(博文社),2014年,第513页。。但“近来(20世纪30年代),被称为满洲语的词汇频频入耳,实际上,类似蒙古语而纯粹的满洲语已经泯灭,在文献中,把汉文译为满洲语的情况是有的,但作为口语的使用却一点也没有。……在今日,无论什么地方称说‘满洲语’,照旧指的是在满洲的中国语。”③宫岛吉敏、包翰华:《日满会话》,东京:三省堂社,1933年,“序言”。

因此,“满洲语”教科书中的“满洲语”,并不是“满语”。“他们之所谓‘满洲语’者,即我们东三省地方的言语也,或‘伪国之语’也。”①遗名:《满洲语?——东行见闻录之二》,《国语周刊》(北京)1935年8月,第31 32页。当时日本学者藤木敦实也认为,在伪满洲国一般使用的语言叫“满洲语”,因为与在中华民国使用的标准语大同小异,所以“满洲语”也是中国语。既然是中国语,那为何日本政府还要用心良苦地使用“满洲语”呢?“所谓‘满洲语’,是因为日本在事变后炮制了‘满洲国’,在日本这么大肆称呼,其实是中国语。”②安藤彦太郎:《中国语与近代日本》,卞立强译,北京:北京大学出版社,1991年,第80页。据《“满洲语”?——东行见闻录之二》(1931)记载,当时日本在“到满洲去”的口号下,疯狂宣传“满洲语”,出现了大量“满洲语”读物、字典以及讲习班和广播节目。1931年后,朝鲜半岛和当时日本状况基本相似——汉语被称之为“满洲语”,到处都是“满洲语”学习的热潮。

日本政府将伪满洲国的语言称为“满洲语”,是试图“从语言名称上入手用以分裂中国,达到所谓伪满洲国合法存在的目的”③李无未:《日本“军用”东北方言教学意识——读1933年(增订版)<日满会话>》,严翼相:《中国方言中的语言学与文化意蕴》,首尔:韩国文化社,2011年,第243页。,妄图借“满洲语”一词强化伪满洲国的殖民统治,巩固其合法地位。

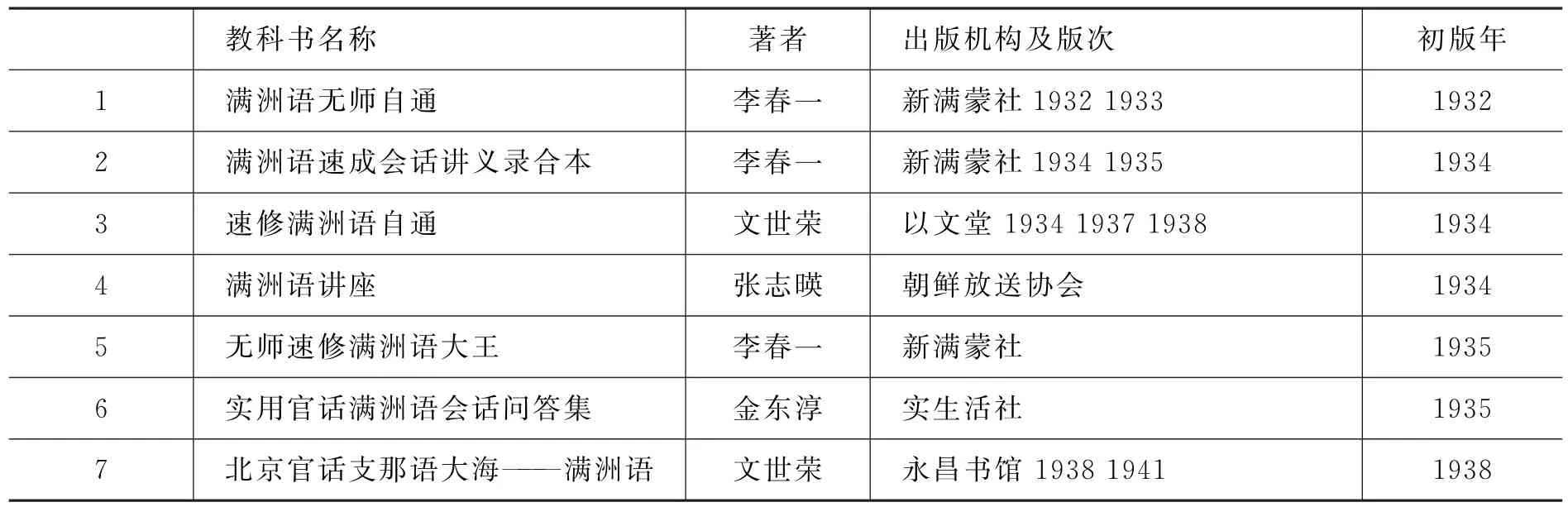

1930年代,朝鲜半岛的汉语教科书也多以“满洲语”命名。目前所见这一时期汉语教科书多达15种,以“满洲语”命名的教科书就有7部,且多本多次重版,《满洲语无师自通》在再版序言中谈到此书出版后获得读者好评,几个月之间出版量高达10万部。这之后,《合本》也重版了2次,可见当时“满洲语”的学习热潮。

表2 20世纪30年代朝鲜半岛以“满洲语”命名的汉语教科书目录

2.政治和军事内容被强化

“教科书一旦进入了公共性领域,其语言的选用就要受到公共性领域的科学规范的制约,并最大限度地抵制语言暴力在教科书中的浸染。”④于冬梅:《论日本明治时期中国语教科书中的政治化倾向》,《东疆学刊》2014年第4期。这一时期,朝鲜半岛的汉语教科书不仅被冠以“满洲语”,而且教学内容也极力渗透伪满洲国的政治经济及国家概念和国家事务,有意区别中国和东北、中国和“满洲”,政治化倾向极其明显。

首先,教科书中出现了伪满洲国的详细资料,如伪满洲国的国名、年号、首都、政府组织系统、“皇帝”及各级政府部门大臣的名字、行政区域名称、各省公署官制、官吏的俸给令、“满洲”旅行必备等。其次,大量内容是关于伪满洲国、“新满蒙社”、“满洲”移民计划和“满洲”土地和农业状况的:“你上那儿去呢?/我上新京去。/去有甚么公事呢?/我是关于满洲移民计划去观察去。……。/你在那里学的满洲话?/在东京学校学的。……/那时候儿在那儿学的?/在京城新满蒙社学的。/是么,现在满洲话是很要紧的。”⑤李春一:《满洲语速成会话讲义录合本》,第17 20页。农业内容包括年景儿的好坏、天气对庄稼的影响、农作物的收成、屯子里的人家多少、种地割地的时间、粮食的行市价格、土地的买卖等。从内容中出现的粮食和种地割地的时令可以看出,对话场景是在伪满洲国。

这一时期,朝鲜半岛汉语教科书中的军事内容,基本延续了日本自明治以来“军事中国语”教科书的传统,直接反映了日本对伪满的军事统治以及全面侵华的目的和野心。首先,使用了大量的军事类词汇。以《满洲语自通》为例,第131课有108个军事词汇,如“陆军、海军、航空军、营盘、宣战书、打仗、兵丁、下士官、将校、近卫兵、步队兵、马队兵、砲队兵、工程队、辎重队、探哨队、电信队”等。其次,交际会话中出现了很多军事内容,如第49课20个单句涉及军事,有的只是问句,有的是简短问答,尽管并不连贯。如:“见天在教场操演。/因为素日练好了。/马队可以过去么?/那里头有将官么?/有很多的子药么?/都用新式的钢炮。/抢了敌兵的旗子。/攻陷了那座城了。”①文世荣:《速修满洲语自通》,京城:以文堂,1934年,第148 149页。“在那衙门恭喜?我在龙山宪兵队当差使。”②文世荣:《速修满洲语自通》,第259 260页。

这一时期,汉语学习的主体包括军人,而军人学习汉语的目的是为了更顺利地完成军事任务。由此可见,这一时期朝鲜半岛日本殖民政府已将军事内容渗透进语言教育;另一方面也说明,日本为了达到进一步侵华的目的,进一步强化了汉语作为军事外语的性质,汉语教育的功利性更为明显。

1932年后,朝鲜半岛的汉语被称之为“满洲语”,是日本从语言上试图分裂中国以达到长久殖民“满洲”的目的。“满洲语”包含了民族、地缘、国家、语学等多重含义,凸显了日本语言侵略和语言殖民的野心。

1930年代,朝鲜半岛多数汉语教材虽然名为“满洲语”,并专门在地名中区分了“中国”和“满洲国”,内容上也将“满洲国”作为一个独立国家来介绍等,但教科书中多次在该用“满洲语”的地方使用了“中国语”,也就是说,尽管教材编写者极力想区别“满洲语”和“中国语”,借而区分“满洲国”和“中国”,但实际语言运用时却无法避免“中国语”和“满洲语”的同义,这也相当于间接承认“满洲语”就是“中国语”。语言事实证明,不管日本殖民当局如何想借“满洲语”的称呼来区别和分裂“满洲”和“中国”,教科书中却是无法区分“满洲语”和“中国语”的,“满洲语”就是“中国语”。

(二)教学方法上鲜明的会话中心和实用性

首先,20世纪30年代,朝鲜半岛的汉语教科书多为对话体,书名一般都带有“会话、问答、实用”等字样,强调了其“会话”特点,内容基本包括一般会话、常用散话、普通散话、简易小问答、各种应酬问答等,多以功能交际为纲,循序渐进。汉语教科书的会话中心,一方面延续了朝鲜时代汉语教科书的实用与会话传统,另一方面也和日本明治后汉语教科书兴起的“会话主义”达成一致;同时这种会话形式正好吻合了当时日本将汉语作为“实用外语”和“战争外语”的实用目的。

其次,教学方法上强调会话能力。“听见说你现在学满洲话是咱们头一宗儿最要紧的。/可不是么,我虽懂得几句话儿,我自己要说还早哪。/这都是你没熟的缘故,我告诉你天天儿看书记话,时时刻刻的说,舌头就话(活)了,学至多一两年自然而然的就会顺着嘴儿说了。”③李春一:《满洲语速成会话讲义录合本》,第264 265页。当时汉语教育主要强调听说能力,只有多看多说,才能学会汉语。同时,还强调了汉语的应用实践。“你们学中国话的总得上中国游历一趟才好。”④李春一:《满洲语速成会话讲义录合本》,第111页。强调游历,一方面是朝鲜半岛汉语学习的传统,另一方面也是对汉语实用性和现实性的重视,这也恰好符合殖民当局朝鲜总督府支持汉语学习的目的所在——为了“满洲”移民及其他殖民目的。

综上所述,随着日本侵华的深入和殖民统治的拓展,日据朝鲜半岛在1930年代掀起了似于日本本土的学习“满洲语”的热潮。即使是作为外语的汉语教科书,也无可避免特殊年代和语言背景给予“满洲语”的特殊性,呈现出鲜明的“满洲”色彩。汉语作为外语的政治化和军事化地位不断提升,汉语教育的功利性亦日趋强化。而上述教育意识的功利性和上节教育组成(政策、机构、师资等)的非常态化共同构成了1930年代日据朝鲜半岛汉语教育的异质化和殖民性。

此外,“满洲语”教科书的语言词汇,也由于日本殖民语言教育的影响,尤其是日语的强势入侵,呈现出“非正常化”的特点。而1945年朝鲜半岛光复以后,汉语教科书中语言的非常态化也基本消失。由此可见,日本殖民统治和殖民教育给朝鲜半岛汉语教育及其语言带来的影响之深。限于篇幅,这个问题将撰文另述。

四、日据朝鲜半岛时期语言教育的复杂化及殖民性

20世纪30年代,日本殖民地在亚洲主要包括了3个地区:朝鲜半岛(1910 1945)、伪满洲国(1932 1945)、台湾(1895 1945)。日本为了实现对殖民地的永久占有,除了政治和经济上的殖民统治外,还试图从精神上控制殖民地人民,于是教育成了殖民统治的重要部分。而语言教育所承载的不仅是交流的工具和文化的价值,还承载了政治意义和同化作用。因此,日本在上述3个殖民地区都采用了相似的殖民语言教育政策,即将日语作为“国语”强制推广,同时限制本民族语言的学习和使用,试图将殖民地人民同化成日本人。而此种“国语”教育观念则是以日本明治时期东京帝国大学语言学教授上田万年“国语、国民、民族三位一体思想”为理论基础的。

在外语教育方面,朝鲜半岛则因殖民统治对象的不同而出现了多样性。

20世纪30年代日据朝鲜半岛的汉语教育,是朝鲜半岛在语言教育上区别于伪满洲国和台湾的一个异质所在。1931年“九一八”事变后,在日本大陆政策和“满洲”移民计划的促进和推动下,朝鲜总督府改订教育令,不仅恢复了汉语作为外国语在中高等学校的课程设置,而且还出现了官方殖民政府支持的机构,专门出版汉语教科书,举办汉语讲习所等,同时民间的汉语学习也日益兴起。1938年第三次教育令后,汉语正式进入官方语言教育,朝鲜总督府甚至动用国库补助金在朝鲜半岛的各级学校普及汉语,连民间的汉语讲习所都提高了入学要求。朝鲜半岛整个1930年代的汉语教育非常重视汉语的口语能力和实用性,不仅朝鲜人,在朝的日本人也都在学习汉语。不仅如此,学习内容中的军事、“满洲”移民以及土地买卖等占了较大篇幅,而且传统汉文课程中的时文内容都充斥着鲜明的“满洲”和殖民色彩,如《满洲国建国宣言》、《中日满三国共同宣言》、《满洲国国歌》等。

在伪满洲国和台湾,却不存在这样一种被纳入官方教学甚至要求普及的外国语,日本也并没有要求伪满洲国和台湾两地去学习朝鲜语。因此,不仅日本殖民教育政策成为世界殖民教育史上的特例,而且20世纪30年代朝鲜半岛的汉语教育也是日本殖民地语言教育中的一个异类。之所以特殊,是因为这一特殊地区特殊时段的汉语教育,从一个特殊的角度反映了日本殖民侵略体现在教育殖民上的手段的复杂性和形态的多样化。

日本殖民者之所以1931年后在朝鲜半岛恢复了汉语教育,后来甚至动用国库来普及汉语,并不是因为汉语承载的传统文化价值,而是看重了汉语本身对于其侵华战略的“实用性”和“工具性”。汉语的推广和学习,是为了方便进入中国的日本人和朝鲜人。日本在朝鲜半岛普及汉语教育,不仅是当时日本本土狂热学习汉语的一种影响和外延,而且有着复杂的多重目的:一是为了保障移民“满洲”的计划顺利实施,使移民能克服语言障碍,顺利生活;二是为了扩大侵华战果和殖民统治伪满洲国,把朝鲜半岛变成侵华的前沿阵地,培养更多精通汉语、了解中国的人才;三是为了顺利推行“内鲜满一体”和所谓“大东亚新秩序”,在语言教育上更大程度地同化和融合。

总之,20世纪30年代朝鲜半岛汉语教育的热潮是和日本侵略扩张的大陆政策以及侵华战争紧密相关的。1932年后,汉语作为“实用外语”和“战争外语”的性质日益明显,汉语教育也呈现出独特的“满洲”特色。尤其是1938年第三次朝鲜教育令后,全面普及汉语。“汉语的实用意义,体现在日本对中国的军事、政治、经济活动等诸多方面”①六角恒广:《日本中国语教育史研究》,王顺洪译,北京:北京语言学院出版社,1992年,第2页。,最终服务于日本企图建立“大东亚新秩序”的野心。

日据朝鲜半岛时期1930年代的汉语教育,不仅是朝鲜半岛汉语教育史上不可或缺的一页,也是日本殖民语言教育的一部分,无法摆脱其鲜明的侵华目的和殖民色彩,体现了日本殖民统治手段的复杂性和多样化。这种异质化和殖民性,为中国20世纪上半叶域外汉语传播的历史增添了特例,也给当下汉语的国际传播带来了另一种视域的启示。

日据朝鲜半岛时期汉语教育的殖民色彩

岳 辉 李春红

The Colonial Features of Chinese Education in Korean Peninsula at the Period of Japanese Rule

YUE Hui LI Chun-hong

(College of International Languages,Jilin University,Changchun 130012,P.R.China)

It is a special time period of Chinese education in the Korean peninsula during the 1930s when the peninsula is occupied by Japan(1910 1945).The Manchuria Migration Program and the colonial ambitions of the Greater East Asia Co-prosperity Sphere led to great changes in Chinese teaching policy at that period.The New Manchuria and Mongolia Corporation supported by the authority were at the service of Manchuria immigration affairs and Manchuria language teaching.Therefore,the Chinese textbooks named Manchu were filled with Manchuria affairs and its military issues,of which the practicality and Manchuria Characteristics embodied heterogeneity and colonization of Chinese education at that period.Also it reflects the complexity of language colonization education and the diversity of its means executed by Japanese imperialism as well.

Korean peninsula under Japanese rule;Chinese education;colonial features;heterogeneity;colonization;“Manchu”

[责任编辑:以 沫]

2015- 01- 31

国家社科基金项目“日本伪满殖民语言政策与汉语‘协和语’研究”(15BYY060);吉林省社科基金项目“新见朝鲜后期汉语官话教科书研究”(2012B19)。

岳辉,吉林大学国际语言学院院长,博士生导师(长春130012);李春红,吉林大学国际语言学院副教授,吉林大学文学院博士研究生(长春130012)。

① 朝鲜半岛各个历史时期称呼有别,本文论述范围为20世纪30年代,为行文便利,统一使用“朝鲜半岛”或“朝鲜”指称整个朝鲜半岛。日据朝鲜半岛时期指日本占据朝鲜半岛的1910 1945年间。