浅论公共政策执行过程中目标群体的政策遵从

刘 宇 轩

(吉林大学,长春 吉林 130012)

公共政策的执行效能取决于目标群体对该项政策的遵从程度,“目标群体理解、接受、遵从政策的程度是衡量政策有效性的关键性要素”。[1]但是,身处转型社会的公众有着多重的利益诉求,异质性特征明显,政策遵从度较之同质化利益诉求时代发生了巨大的改变。目标群体对政策的理解程度、新的社会环境的影响以及社会心理要素等都在某种程度上影响着政策遵从度,从而影响了公共政策执行的效能。因此,需要对目标群体政策遵从的影响要素进行分析,从不同层面去消解目标群体政策遵从的阻力,从而提出处于转型期的中国在公共政策执行过程中目标群体政策遵从度提升的对策。

1 目标群体政策遵从的影响要素分析

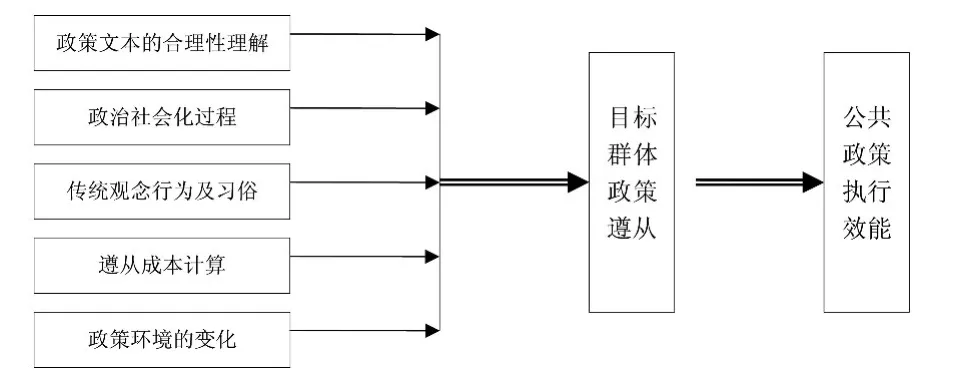

公共政策执行过程中政策作用的对象即为目标群体,目标群体的政策遵从是指目标群体遵照和服从某一公共政策的行为,它不仅指目标群体对公共政策的行为服从,还强调目标群体在心理态度和评价基础上形成的政策认同,即目标群体能够接受政策,并“对社会公共权威产生遵从的习惯”。[2]对目标群体政策遵从度产生影响的主要因素有:政策文本的合理性理解、政治社会化过程、传统观念行为及习惯、遵从成本计算、政策环境的变化等(见图1)。

图1 目标群体政策遵从影响要素模型

首先,对政策文本的合理性理解决定了目标群体政策遵从的内在动机。公共政策一经制定,经过合法化过程之后便进入政策执行阶段。公共政策自身的特性就是对整个社会的价值和利益进行重新分配,在这个过程中有些人会获益,而另一些人势必利益受损,这些人都属于目标群体的范畴,他们对于政策的理解决定了他们自己对利益得失的理解,也决定了他们是否会采取顺从性执行行为,即政策遵从。这里的逻辑是:利益受损的人并不一定遵从度低、获利者也不一定遵从度高,真正影响他们的政策遵从度的是他们对出台的政策文本的理解,他们对政策文本的解读以及根据自己的理解做出的利益得失的衡量。

其次,政治社会化的过程影响着目标群体的政策认同水平。政治社会化过程是公民获得公共政策相关知识的过程,它主要的手段是学校教育、大众传媒、公共论坛、电影电视等。通过潜移默化的过程,目标群体的政策认知受到影响,进而决定他们是否会形成政策认同,达成共识,顺从性地执行公共政策。只有形成一定的政策认同,才能使目标群体的行为发生变化。政治社会化的过程就是将政策理念内化于目标群体之心,并体现在其行动上的过程。

再者,传统观念习俗对目标群体的行为具有一定的惯性作用。任何的政策执行过程都是建立在目标群体的遵从行为之上的,传统的观念习俗往往使目标群体在行为选择上呈现出群集性和从众性。一定的社会群体中,人的遵从行为会受到群体中其他成员的影响,此为从众性;一定群体中的人由于相处时间较长,形成了相对稳定的观念和习俗,从而显现出相类似的行为取向,此为群集性。因此,传统观念习俗成为影响目标群体政策遵从的重要变量。

第四,对于长期效用与短期效用、成本效益等的计算可能影响遵从行为。目标群体在执行公共政策之前通常会进行相关的计算,如执行后的长期效用与短期效用,并对之进行对比;顺从性执行需要的成本和效益之间的计算。目标群体通过能够转化成一定值的量比的计算做出自己的行为选择。如政策执行中常见的目标群体的邻避效应显示出,目标群体并不反对垃圾焚烧、环境治理等政策的执行,但是那些相关物理设施不能建在他们的后院,也就是只要不触动他们自己的眼前的利益,或不需要他们投入成本,他们总是会采取顺从性的执行行为的。

第五,政策环境是影响目标群体政策遵从的外部要素。目标群体是否执行公共政策不仅取决于目标群体自身,还受到目标群体所处的政策环境的影响。政策环境决定了政策方案是否合理、政策执行机构的组织构成、政策资源配置情况、政策执行人员的行为规范、政策问题的可解决性等相关要素的基本状况。政策环境是产生不同群体政策诉求的原初动力,也是目标群体执行政策时的考量依据。当政策环境较为稳定的时候,目标群体更愿意顺从性地执行公共政策;当政策环境难以把握的时候,目标群体政策遵从的动力明显不足。

2 影响要素降低目标群体政策遵从度的诱因

上述的诸多因素极有可能提升目标群体的政策遵从度,也可能降低之,需要梳理清楚哪些原因会决定它们最终的推动性或阻滞性,从而导致目标群体的政策遵从度提升或降低。

其一,政策制定过程目标群体的参与缺位。我国目前的政策制定过程中并没有相关的程序规定目标群体一定要参加政策论辩和政策规划,这就使得目标群体对于政策文本的理解程度不高,他们往往会从自己的角度去考虑执行某项公共政策会给自己带来的得益,而不会换位思考,无法真正理解公共政策从公共政策问题到公共政策输出政策制定系统的缘由始终,增强政策共识的形成,从而难以理解政策文本的合理性所在。我国公民参与政策制定的方式主要局限于听证会,虽然也存在网络参与和民主恳谈会等其他形式,但是实施效果并不令人满意,因此,我国“真正具有公共政策意义上的行政听证会仅只价格听证会”,[3]并没有确定重大公共事务的决策听证。此外,目标群体参与的缺位影响他们认识公共政策系统的整体目标取向,即公共利益的内涵,也无法将作为子目标的发展、稳定、效率、公平理念与具体公共政策结合加以理解。

其二,政策理念传播缺乏指向政策目标群体的针对性。在现行的政策传播体系中采用的是大范围、全覆盖式、无差异的模式,一项公共政策出台往往通过正式渠道颁布,线上与线下媒体混合报道。但是,这种似乎无缝式的传播方式只是在阐述政策的内容,而很少有相关主体将政策文本的内容与政策理念相结合加以阐释,也很少对社会公众详细解释谁是某项政策执行后的最终受益或受损者。此外,政策理念传播的针对性导致目标群体常常游离其外,因为他们觉得自己只要按字面执行就好,殊不知,理念的改变才能真正改变执行的效能。

其三,从众性行为选择策略嵌入中国传统文化。我国具有比较典型的东方族群特质,其中有一点就是较为浓厚的社会从众心理,这种心理是个体感知团体的力量和压力而表现出趋同的行为选择。也就是说,社会从众心理对传统的观念习俗产生影响,而传统的观念习俗构成趋同性的政策执行文化,进而影响目标群体的政策遵从度。通常,从众心理是中立的、没有价值倾向的一种心理,但是在政策执行中意味着,目标群体所生存的群体特质直接影响个体的行为选择,我国转型期利益诉求的多样性决定了利益群体的差异性,社会主义核心价值观尚未成熟建构,群体中存在着形成阻滞政策遵从度的潜在因素。因为“在任何高度复杂的组织中,想要使任何决策得以贯彻执行,必须调动各个层次的人员。只有他们的决心、他们的积极性和他们的认可(总之,避免他们的消极抵抗)才能决定一项政策能否及时得以贯彻”。[4]

其四,功利主义色彩影响利益计算过程。处于转型社会的人们在对利益得失进行计算的时候总是会选择功利主义作为衡量标准,但是功利主义倡导的最大幸福计算需要将任何人类行为进行量的转换,这是一个难题,不是所有的人类选择都可以进行量的转化。且人类社会迄今为止对何为最大幸福并没有最优答案,质和量的争辩一直存在,这就意味着作为计算依据的成本效益观本身存在争议。在计算过程中可能出现三种可能的情况。第一种情况是遵从成本与遵从收益相同;第二种情况是遵从成本小于遵从收益;第三种情况是遵从成本大于遵从收益。在第一种情况下,由于遵从净收益为零,因此目标群体对于公共政策会表现出冷漠的态度,甚至也可能出现不遵从的行为;在第二种情况下,由于存在遵从净收益,目标群体会选择遵从公共政策;在第三种情况下,由于不存在遵从净收益并且需要额外付出遵从成本,目标群体在对成本收益进行衡量之后就会做出不遵从的行为选择。[5]

3 提升目标群体政策遵从度的策略思考

如果要提升目标群体的政策遵从度,增加公共政策执行的效能,就需要从程序、心理和文化等不同角度思考如何改变产生阻滞作用的诱因,让目标群体政策遵从的影响要素从正面发挥作用。

第一,从程序正义的角度出发,规范目标群体的政策参与流程。在依法治国的政治社会生态中,以法律的形式确定公民参与的合法地位已经进入议事日程,《重大公共事务的决策听证法规》等相关政策文本应尽快出台,来保障公民的有序政策参与,其中,应不仅局限于政策决策,而需延伸至执行过程,即从决策开始就应当有针对性地将未来政策的目标群体涵盖其中,真正体验到政策讨论中的利益取向,了解政策执行者和政策制定过程的目标导向,利益得失的真实原因。听证会也不应该只是一次性的,应该有多次多层级的、包含执行初期政策反馈的再次听证。实际上,这是从程序正义出发的追求结果正义的一种尝试,首先通过法律制度的设计保证程序正义,再通过程序正义的实现改变目标群体的被动或消极参与状态,提升政策遵从度,达到政策最初的目标,进而实现结果正义。

第二,从遵从动机的角度出发,强化目标群体的公共理性建构。公共理性是“公民的一种政治思维能力,它位于最深层的基本道德和政治价值层面,深藏于公共政治文化中并通过长期的民主生活形成”。[6]67具有公共理性的目标群体会尊重并包容他人关于公共问题的观点,并在追求公共利益的基础上与他人进行协商妥协、修正自己的观点,最终形成关于政策以及如何执行政策的共识,避免“许多政策建议只是自利动机下的自我扩张伎俩”,[6]69政策遵从度也就相应提升了。因此,要提升目标群体的政策遵从度,要从公民教育着手,通过“有意识的公民教育设计”[6]70以学校和公共论坛、邻里中心为载体,通过知识获取和实践养成目标群体的公共精神,增强其公共理性,形成他们辩证思维和逻辑分析的能力以及表达自身意见的能力。目标群体一旦具备了较强的公共理性,就会将内化于心的政策理念表现在行为之中,他们的利他主义精神、利益得失的计算、换位思考能力、以及群体中的行为等都会多了理性的度量。

第三,从执行环境的角度出发,营造目标群体的遵从文化。首先,要建构目标群体之间的信任以及目标群体对政策主体的信任。亨廷顿指出“社会文化中缺乏信任将给公共制度的建立带来极大的障碍”。[7]对于公共信任衰退的中国社会而言,信任的重构是不可小觑的事情。在政府与公民、公民与公民之间相互信任的环境里,目标群体会更愿意顺从性地执行相关政策。其次,要针对目标群体进行政策宣传。政府必须完善政策执行的信息沟通机制,让目标群体全面了解政策的内容及执行方式,在宣传过程中要做到“多层次、多梯度、多形态、多媒体”[8]地进行宣传,既要保证宣传内容的准确性和深入性,还要注意运用多元化的宣传方式,让不同层次的目标群体了解到政策内容并能够产生政策认同感。最后,尝试营造合作性的执行文化。未来的公共政策执行模式将会与政府治理模式呈现相同的结构,政策主体、政策执行机构、政策执行人员、目标群体之间也应该是政策执行系统中的合作伙伴。目标群体在合作性的执行文化中会受到潜移默化的熏陶,找到自己的定位。当然,合作性的政策执行文化也需要执行过程中各合作方的即时沟通,使不同的群体、主体之间形成竞合关系,实现共赢。目标群体就会重新审视自己的利益得失,在合作中看到各方的利益取向,并在执行反馈中重新调整利益分配,进而提升他们的政策遵从水平。

[1] 谢明.政策分析概论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[2] 陶学荣,崔运武.公共政策分析[M].武汉:华中科技大学出版社,2008.

[3] 黄大熹.公共政策合法化过程中的公民参与必要性分析[J].求索,2007(8):54 -56.

[4] 菲利克斯·A·尼格罗,劳埃德·G·尼格罗. 公共行政学简明教程[M]. 郭晓来,等译. 北京:中共中央党校出版社,1997.

[5] 朱光喜.公共政策执行:目标群体的遵从收益与成本视角——以一项农村公共产品政策在三个村的执行为例[J]. 云南行政学院学报,2011(2):41 -46.

[6] 张宇.公共理性:公民政策参与的条件[J]. 社会科学研究,2011(2):67 -71.

[7] 美廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 北京:三联书店,1996.

[8] 谢国明.以改革创新提升政策宣传影响力——人民日报做好政策解读宣传的体会与思考[J]. 新闻战线,2014(12):3 -6.

——基于心理控制逆效应理论视角