《玉篇直音》初考*

张 凯

(复旦大学古籍所 上海 200433;枣庄学院文学院 山东 277160)

《玉篇直音》,《盐邑志林总目》中又称《玉篇广韵》,乃《盐邑志林》中的一种,题为陈顾野王撰,明黄冈樊维城汇编,后学郑端胤、姚士麟、刘祖钟订阅。《盐邑志林》是明万历年间湖北黄冈人樊维城任浙江海盐知县时,聚集乡绅并领衔汇编而成的一部地方性丛书,也是我国现存最早的地方性丛书,据黄卓越等(1994:1246—1247),“其取材范围很广,以古海盐辖境为准,收入三国至明代在该地撰著的经、子、杂说计四十种,别附录一种”。《玉篇直音》因题为顾野王撰,加之顾氏曾居亭林(旧属海盐县)且做过海盐县监,故而该书被列入丛书中。目前能见的《玉篇直音》只有《盐邑志林》本(明朝天启三年刻本)传世,上海涵芬楼据此影印(以下简称“涵芬楼本”),《丛书集成初编》《丛书集成新编》亦据此影印(以下简称“集成本”)。故涵芬楼本与集成本的底本均为《盐邑志林》本,除了集成本比涵芬楼本少了一篇《顾希冯玉篇广韵叙》外,二本并无差别。本文使用的是涵芬楼本。

《玉篇直音》共分上、下两卷,采用以类统部,以部辖字的两级编排方式。全书首先以门类分部法为纲,即根据所分部首的语义分别列之于天文、地理、时令、人物、身体、衣服、人事、宫室、珍宝、器用、花木、饮食、鸟兽、文史、声色、干支、数目、通用等十八门类之中。接着便以部首为目,将所收的13964 个字分别列入308 个部首(含重出部首)中。字与字之间的排列并无何种明显的规律可循,对每一个字则使用直音法(间或使用纽四声法)注音,但并不释义,据此可知该字书主要是供识字之用。

因为该书旧题为顾野王撰,以致给学界带来了误导。如顾炳权等认为顾野王著有包括《玉篇直音》在内的10 余种著作;朱声琦认为《玉篇直音》可作为《玉篇》古音的参考;朱岩将《玉篇直音》视为《玉篇》的一种等。当然学界也有质疑该书的声音,这在清代就已为学者所呼出。清人郭嵩焘对《玉篇直音》有“不经见”的困惑,但语焉未详。[1]四库馆阁大臣则对此有过较为详细的论证,如《四库全书总目提要·经部·小学类》言:

其最舛误者,莫如顾野王之《玉篇广韵直音》。《玉篇》自唐上元中经孙强增加,宋人又有大广益会之本,久非原帙。举今本归诸野王,已为失考。又《玉篇》自《玉篇》,《广韵》自《广韵》,乃并为一书,尤为舛谬。且《玉篇》音用翻切,并无直音之说,忽以直音加以野王,更不知其何说。[2]

《四库全书总目提要》从书名混用和直音法两个角度对此书直接提出质疑,认为该书并非顾氏之作。此语可谓观点明确,切中要害,但给人有种读罢余韵未尽之感。近人孙海波则在此基础上进一步阐发,其为《玉篇直音》撰写提要时明确指出该书乃后人伪作,详言如下:

此盖明人伪书,而托诸顾氏者也。何以言之?考顾氏本传,及两唐志,并言顾氏有《玉篇》,而无《玉篇直音》之目。设顾氏果有《直音》之书,何以唐宋人俱未之见,而明季始著录耶?且《玉篇》顾氏所撰,南国处士富春孙强增加字,三十卷,凡五百四十部,旧一十五万八千六百四十一言,新五万一千一百二十九言,与直篇之书,分别居部,绝不相同。倘使为一人所撰,何以矛盾若是?况顾氏《玉篇》,每字之下,首注音切,次训字义,既注反切矣,无烦直音可也。隋唐人之字书,皆用反切,无有用直音者,则是书之为后人所伪,而非顾氏之书也明矣。考其分部,与日本耶稣会版小玉篇略相似,此本盖即由小玉篇出耶。而樊维城之刻《盐邑志林》也,不能择别,而漫以是书冒顾氏之名,抑亦见其陋矣。今为辨正之如此。[3]

较之《四库全书总目提要》,孙氏之说显得逐层推进、严谨有序,论据更是确凿有力、详实细微,故而其观点也是值得信服的。至此我们可以确认,《玉篇直音》确非顾氏所作,乃明人托名伪作。然考孙氏之言,仍有未尽之意,如论据虽是细微确凿,但却有失全面充分;因对“略相似”之“小玉篇”未详加介绍,所以我们并不能对《玉篇直音》给出准确的定性。为使学界对《玉篇直音》有一个准确的把握,今笔者不揣陋说,在孙说的基础上略陈鄙见,权作狗尾续貂,愿以此就教于大方之家。

我们认为,《玉篇直音》确实非顾野王之作,其与顾氏《玉篇》无任何关系。从书中反映的吴音特征来看,该书应成书于明末吴人之手。从编排体例角度来看,该书乃明末的一本“海篇”类正音字书。之所以主此说,是出于以下诸点考虑的。

第一,权威文献并无顾氏撰《玉篇直音》之说。

为别于孙说,我们在此使用“权威文献”一词。在历代的传记中,最具有权威性的当属《陈书》和《海盐县图经》。《陈书》乃官修史书,且纂修的时间离顾氏的时代较近,因此所载内容最具史实性。《海盐县图经》是明海盐知县樊维城主修,邑人胡震亨辑著的地理志,与《盐邑志林》成书的时间最为接近且同出自樊维城之手,故所记内容的参考价值最大。二书中前者较易为学者关注,而后者却易被忽略。兹录二书关于顾氏的部分传记如下:[4]

其所撰著《玉篇》三十卷,《舆地志》三十卷,《符瑞图》十卷,《顾氏谱传》十卷,《分野枢要》一卷,《续洞冥记》一卷,《玄象表》一卷,并行于世。又撰《通史要略》一百卷,《国史纪传》二百卷,未就而卒。有文集二十卷。(《陈书·顾野王列传》)

所撰《玉篇》、《舆地志》各三十卷,《符瑞图》、《顾氏谱传》各十卷,《分野枢要》、《续洞冥记》、《玄象表》各十卷,文集二十卷并行于时。(《海盐县图经·人物篇·顾野王》)

对比上述二书的传记内容,尽管关于顾氏的著述稍有差异,但是在顾氏无撰《玉篇直音》问题方面,二书所载的内容是一致的。尤其是《海盐县图经》,与《盐邑志林》同为樊维城所修,但却彼此不一,前后矛盾。显然,《玉篇直音》题名为顾野王撰似有无中生有之嫌。

第二,《玉篇直音》的音系性质与原本《玉篇》大相径庭。

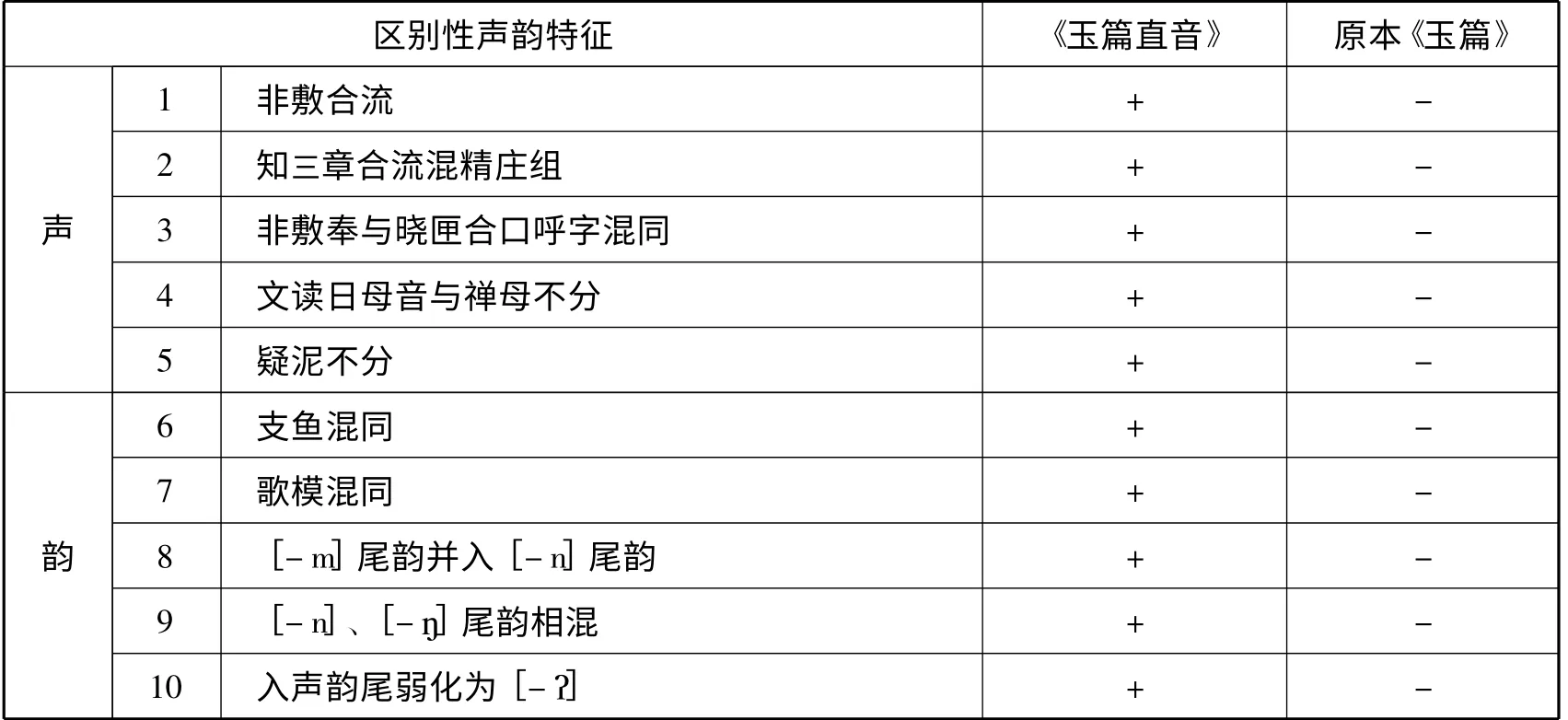

就目前存世的《玉篇》系字书中,与顾野王有直接关系的要数原本《玉篇》和宋本《玉篇》。宋本《玉篇》在后世的影响力虽大,但是经过了唐孙强、宋陈彭年等人的再加工。据魏现军(2012),宋本《玉篇》在编纂过程中亦大量借鉴《广韵》,并注意在注音方面与《广韵》保持协调,故其音系特点已然并非顾氏原书全貌,相反其与《广韵》音系更为近似。而最能反映顾野王语音原貌的当属原本《玉篇》。如若《玉篇直音》成书于顾氏之手,再加上其专门为《玉篇》释音之用,则其音系特点整体上应该与原本《玉篇》相同或者相似。但是事实并非如此。为更为直接、有力地说明问题,我们仅将《玉篇直音》中的10 条区别性语音特征拿来比较,详见表1:

表1 《玉篇直音》与原本《玉篇》的语音比较[5]

通过表1 我们可以得出以下结论:

(1)《玉篇直音》与原本《玉篇》在音系特征方面差异极大。10 项声韵特征均是《玉篇直音》中较为突出的具有区别性意义的语音现象,而原本《玉篇》皆不具备,二书反差明显。尤其是声母上的非敷合流、知章合流,韵母上的闭口韵尾、入声韵尾的消失等现象,从汉语语音史(通语史和方音史)角度来讲这是近代汉语才发生的音变现象,是不可能出现于原本《玉篇》所处的中古时期甚至是宋本《玉篇》所处的中古晚期近代早期的。由是观之,《玉篇直音》的成书年代应在近代中后期,至少是在宋代之后,更绝非于南朝梁陈之际。

(2)《玉篇直音》是一部反映近代吴音的字书。

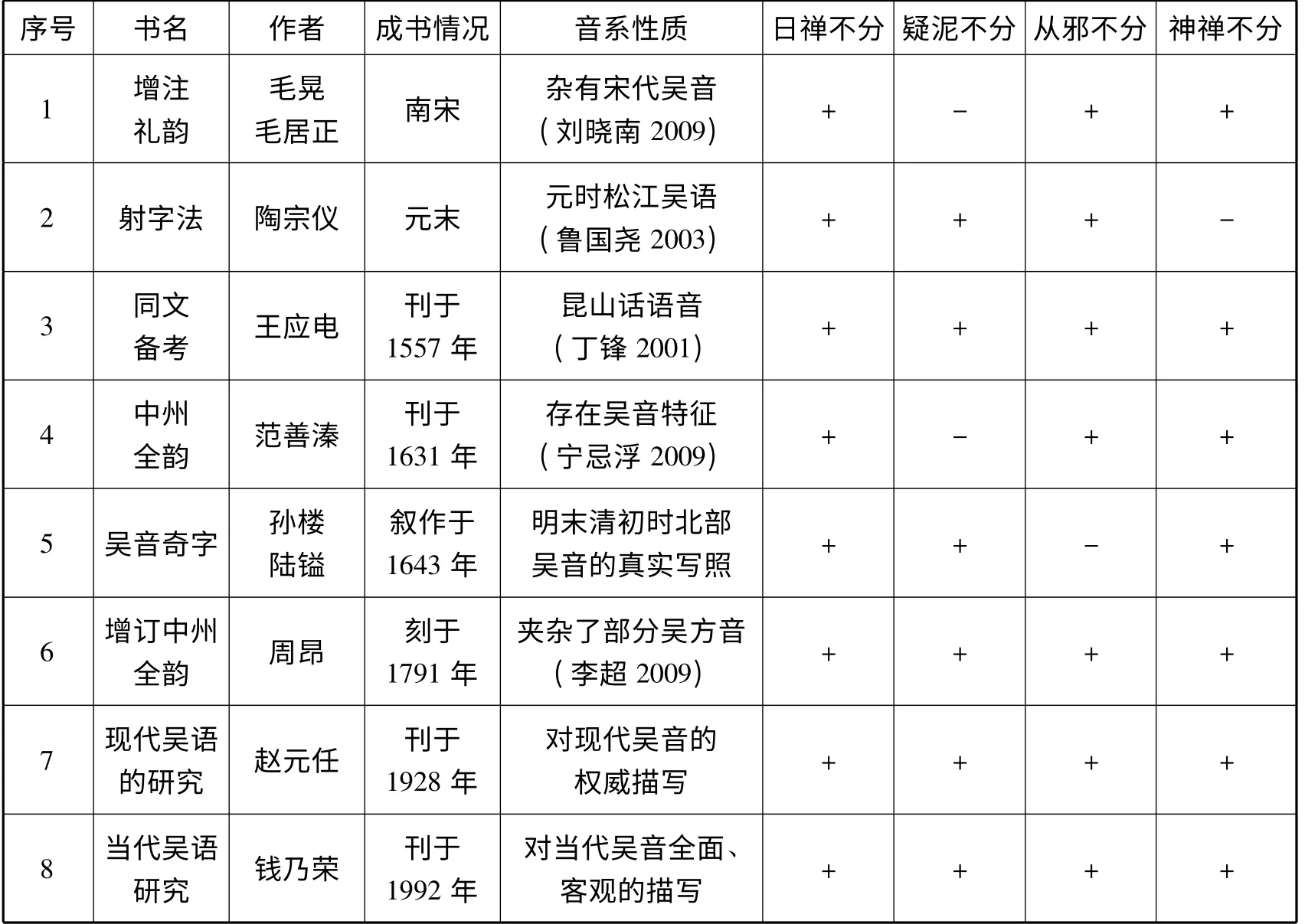

表1 中较为突出的日禅、疑泥不分以及尚未列入表中的《玉篇直音》和原本《玉篇》均具有的神禅、从邪相混等语音特征在历代反映吴音的文献中均有记录,详见表2:

表2 历代吴音文献的分布情况[6]

表2 并未尽数列举历代所有的吴音文献,但所选的文献遍及近代的历朝历代,具有较强的代表性。通过表格可以看出,尽管每一部书不一定全部具备这四个声母特点,但是从历时的角度来论,其在吴音史中却有着一以贯之的典型特征。

刘云凯(1989)通过考证认为,历史上的日禅合流并非是官话音变,可与现代吴语相印证。刘晓南(2009)则进一步指出“以日母读禅母,则一定是吴音”。日母在当代吴音中有文白读的差异,白读音[n]或[],与泥母相混,此乃古音的残存;而日母的文读多音[z]或[],与禅母相混。据欧阳国泰(1986)统计,原本《玉篇》中仅有2 例日泥混切的情况,没有日禅不分的情形,这表明日禅合流应是晚起的事情。明人张位在《问奇集·各地乡音》中曾提到吴越人以“上为让”“辰为人”的现象[7],此乃明末吴人不分日禅的写照。刘云凯(1989)据浙江宁海人胡三省《资治通鉴音注》中存在日禅合流的现象,认为吴音的这一音变最早可推至宋末元初之际。然刘晓南(2009)依据浙江江山人毛晃、毛居正父子《增修互注礼部韵略》中所记的吴音语料,认为日禅不分的方音现象约可前推至北宋。由此看来,日禅不分的现象在吴音史上源远流长。

疑母读成泥母的条件是三四等细音字,音[]。《玉篇直音》中如此,其他的无论是古代的还是现、当代的吴音文献中亦是如此。此乃学界共识,兹不赘言。若从陶宗仪的《射字法》算起,疑泥不分的情况距今也有700 多年的历史了。近日笔者撰文《〈齐乘释音〉的声母特点与元代苏州吴音》(张凯2014),讨论了元初于潜《齐乘释音》中亦有疑泥不分的情况,此乃元初苏州吴音的真实写照。是书完成的时间下限乃元顺帝至元五年(公元1339年)前,刊刻于元至正十一年(公元1351年),早于陶宗仪(1329—约1412年)的《射字法》几十年,若以之来论,疑泥不分的现象在吴音史上可提前约100年。

从邪不分、神禅不分的情况,刘晓南(2009)认为“是一个古老的南音现象”。《颜氏家训·音辞篇》中“南人以钱为涎、以石为射、以贱为羡、以是为舐”乃最早揭示从邪、神禅相混者。刘先生进一步指出此处“南人”所持的“南音”一定包含吴音,“吴语从邪、神禅合流是从唐宋沿贯而下的语音特征”。据欧阳国泰(1986),原本《玉篇》中既已存在两组不分的情形,并认为“从邪不分、神禅不分,是隋唐以前南音的特点”。由此看来,这两种现象的历史较日禅不分、疑泥不分更为久远。

此外,声母中的非敷奉与晓匣合口呼字混同的现象虽不见于上述历代文献,但是这却能在今之吴音中得到印证。据钱乃荣(1992:6)描写,今上海宝山区霜草墩吴音中“王”音“房”,松江则“荒”音“方”,嵊县乃“还”音“烦”,此外,周浦通摄非组字读[h]/[f]或[]/[v]。故此条亦可视为吴音的特点。

至于韵方面的支鱼混同、歌模混同等特征虽亦见于其他方音,但是在吴音史中也是不可否认的存在。如南宋陆游有言:“吴人讹鱼字,则一韵皆开口。”仅就明代而言,这两种现象在吴音中更是极为常见。叶盛(1420—1474,昆山人)谈到昆山、吴淞江南等地以“归”呼入虞字韵;张宁(1426—1496,海盐人)《纪异行》诗中韵脚“雨”叶“水、死”;陆容(1436—1494,太仓人)指出今吴音有讹呼“睢”为“竖”的现象;徐渭(1521—1593,绍兴人)曾批评松江人不辨“支、朱、知”;张位(1538—1605,江西人)提到吴越人有以“猪为知”的怪象;沈德符(1578—1642,嘉兴人)也有吴人“尿”呼“书”的记录。[8]张宁《满江红·题碧梧翠竹送李阳春》词中“过和”与“度处数路误暮树”等押韵;陆启浤(明末清初,浙江平湖人)《大司寇郑端简公晓》诗中“过”与“故愫库互”押韵。我们通过考查发现,描写400年前常熟、常州吴音的《吴音奇字》中更是有7 例支鱼混同、16 条歌模混同的音注材料。即使是在当代吴语中,两组混同的现象也普遍见于整个吴语区。(钱乃荣1992:13)支鱼混同、歌模混同虽不具有区别于其他方音的作用,但其的确是吴音的一个特征,此可从侧面印证《玉篇直音》具有吴音的性质。

综合上述情况来看,《玉篇直音》无疑是一部反映吴音的字书。至于该书含有吴音的原因,我们也是可以推知的。该书的汇编者与订阅者乃樊维城、郑端胤、姚士麟、刘祖钟四人,除樊维城乃湖北黄冈人,刘祖钟里籍无可考外,郑端胤和姚士麟二人皆有史可稽:[9]

端允字思孟,海盐人,郑晓之曾孙也。是书杂采诸书劝戒之言,至《太上感应篇》亦所不遗。虽意主训诲,而其言不尽出于儒者,盖杂家流也。(《四库全书总目提要》)

郑端允,字思孟,天启丁卯岁贡,家传藏书甚富,好学老而不倦,所著有《培垒录》诸书。胡震亨、姚士粦纂修志邑,裨益良多。……考授幕职,不乐就,年八十而终。(《光绪海盐县志》)

士粦,字叔祥,海盐人,国子监生,有《蒙吉堂诗集》。(《孤本明代人物小传》)

姚士粦,字叔祥,庠生。与胡震亨同学,以奥博相尚。搜罗秦汉以来遗文,撰秘册汇函跋尾,各为考据,具有原委。南祭酒冯梦祯校刻南北诸史,多出其手。知县樊维城聘修邑志,多所考订,年八十余卒。(《光绪海盐县志》)

由上述引文可知,郑端胤(允)与姚士麟(粦)二人皆为浙江海盐人。既是如此,经由他们订阅的《玉篇直音》,其中含有吴音的特征也便是自然而然的事情了。

(3)以闭口韵消失的特征来论,《玉篇直音》成书时间上限当为16 世纪后半叶。

近代吴音中闭口韵的消失是一个渐变的过程,但是从历代反映吴音的文献中大体可以梳理出一个界限。鲁国尧(2003:228)根据元末陶宗仪《南村辍耕录》的记录推知元时松江吴语中仍是[-m]、[-n]、[-]三个阳声韵鼎立的局面。张竹梅(2007:265)通过归纳成书于明弘治、正德年间(约15 世纪末16 世纪初)记录北部吴语的《中州音韵》得出在当时吴音中存在寻侵、监咸、廉纤三个闭口韵。丁锋通过研究《寄语略》《六书精蕴》和《同文备考》,认为16 世纪初明代定海吴音中存在双唇鼻音韵尾,16 世纪上半叶明代昆山吴音中也存在6 个闭口韵。[10]然而到了徐渭《南词叙录》,其中便有“吴人不辨清、亲、侵三韵”的记录。[11]《吴音奇字》中存在大量的[-m]、[-n]尾韵字混注的情况,咸、深摄已分别并入山、臻摄,这表明明末清初时的常熟、常州等地吴语中闭口韵已经消失。游汝杰(2003:103)综合考查《白兔记》《声韵会通》《山歌》等吴音文献资料,认为至迟在明末之际吴语的三个阳声韵尾已经合流。

《玉篇直音》中有大量的深、咸摄字与臻、山摄字音同,这表明闭口韵尾[-m]处于正在消失或者已经消失的阶段,参照整个吴音史的音变过程,我们认为《玉篇直音》成书的时间上限乃16 世纪后半叶。

第三,《玉篇直音》实乃“海篇”类字书的一种。

“海篇”,依据石崎博志(2010:68—81)研究,乃haibien 一词的音译,是明末流行的俗字典系列的一种。haibien,源自于葡萄牙耶稣教传教士曾德昭(1613年来到南京,1658年在湖北去世)的《中国基督教布教史》一书,别名是“大海”。具体指的是哪一部字典,现已无法判断。但是石崎博志认为,“海篇”类字典有一些共同的特征,如:

所谓“海篇”系列的字典,是以明朝万历年间为中心,陆续出版的俗字典的总称。“海篇”系列的诸书之间,在内容和题材上极其类似。比如说,作为共同的特征,它们都采用了笔画检字法和直接音译的注音形式。“海篇”系列的字典继承了最先采用笔画检字法的韩道昭著的《五音篇海》(1208年)一书。[12]而且,检字的分类方法采用了把部首按照不同的语意进行分类的门类分部法(或者称训诂类别法)。分有天文门、时令门、地理门、人物门、声色门、器用门、身体门、花木门、宫室门、饮食门、鸟兽门、干支门、卦名门、文史门、尔宝门、人事门、衣服门、数目门、通用门等。在各门中,相关连的部首以“某某部”的形式作为进一步的分类单位。部的下位分类则是根据其偏旁以外的部分的笔画数来进行的。其另外一个特征,便是它采用了直接音译的注音方式。虽然其中也有一部分使用了反切法,但使用反切的文本也都是与直接音译注音方式并用,单纯只使用反切法的文本,在我目前的研究中,还没有发现。

通过上述引文,我们可以把握两个“海篇”类字书的特征,其一是笔画检字法加门类分部法(训诂类别法),其二就是直接音译的注音方式,也就是直音法。此处言及的“海篇”类字书究竟指的是哪些字书呢?根据计翔翔(2002:132—133),“明代以来出版的名称中含有‘海篇’字样的字典,至今海内外尚能见到的,不下30 种”。石崎博志(2010:70)进一步指出,在传教士的资料中,被引用的“海篇”类字典主要有以下7 种:《新校经史海篇直音》、《翰林重考字义韵律大板海篇心境》、《翰林笔削字义韵律京本大板海篇心境》、《精刻海若汤先生校订音释[海篇?]汇》、《陈明卿太史考古详订遵韵海篇朝宗》、《篇海类编》、《音韵字海》等,他并据此认为《新校经史海篇直音》在“海篇”系列字典中是最早把《五音篇海》的反切形式改为直接音译形式的版本的。[13]

有明一代,字书使用直音法注音是一种风气,自明初至明末愈演愈烈。上海嘉定人章黼(1378—1469)的《直音篇》乃明初之际使用直音法注音的典型字书,惜其并未将该法贯彻于全书。至明朝后期,使用直音法注音的字典规模蔚为壮观,以“直音”命名的字书以彰显自身纯粹使用或基本使用直音法注音之特点的字书不胜枚举,如《海篇直音》《经史海篇直音》《新校经史海篇直音》《重校经史海篇直音》《重校全补海篇直音》《重刻经史海篇直音》《重校古本五音类聚四声切韵直音海篇大全》《五韵类聚四声切韵直音海篇大全》等等。此外还有一些未用“直音”一词命名的字书,它们一般采用先反切,再直音的方式,如《详校篇海》《篇海类编》等等。即使在《吴音奇字》这样小卷帙的字书中也是普遍使用直音法,补之以反切注音。《玉篇直音》以“直音”命名,应该是这个时代背景下的产物,而此时期恰巧与该书反映的阳声韵[-m]尾消失的时间相吻合,均在16 世纪后半叶,甚至是再后一些。

在使用门类分部法方面,《篇海类编》是以上诸类“海篇”类字书中较容易看得到且有突出特点的一种,具有重要的参考价值。

《篇海类编》,题明宋濂撰,屠隆订正。《续文献通考》及《四库全书总目提要》均断之为明代坊间书贾伪托宋、屠而作。杨载武(1993)则进一步补证2 条,并断定该书刊刻于明末。杨说证据确凿,结论可靠。该书共20 卷,将444 个部首统摄于天文、地理、时令、人物、身体、花木、鸟兽、鳞介、宫室、食货、文史、珍宝、器用、数目、声色、衣服、人事、干支、蓍卜、通用等20 门类中,至于每字的注音基本采用先反切,再直音的方式。从门类方面来说,《玉篇直音》分为18 门,较《篇海类编》少了鳞介、蓍卜二门8 个部首,另将食货改称饮食,其余17 门名称均与《篇海类编》相同。为更有效地论证二书的相似性,我们通过表3 加以比较(因受篇幅和排版限制,部名不再尽数列举):

表3 《玉篇直音》与《篇海类编》类、部比较表

(续表)

综观表3 可以发现,尽管《玉篇直音》某些部首的门类归属与《篇海类编》不相同,但是不可否认的是它们在结构上均是以部辖字,以类统部。同时在门类和部名的设置方面二书也几乎如出一辙。比如天、光、章三部,宋本《玉篇》辖542 部,尽管部数远远超出二书,但是却无此三部。这是因为,“天”,字形从一从大,“光”,字形从火,宋本《玉篇》便将之分别归入一部和火部。而《玉篇直音》《篇海类编》等“海篇”类字书之所以设立这两部,是因其编者认为“天”“光”本身皆乃天文现象,有设立天文类的需要,故而将“天”“光”二字升格为部,以统摄若干从“天”从“光”的字。再如“章”,字从音十,原本、宋本《玉篇》皆入音部。然而,因设立文史类的需要,《玉篇直音》《篇海类编》则将“章”字升格为部,于是形成了与音部并立的局面。

“海篇”类字书虽然取材于《玉篇》《类篇》及《龙龛手鉴》等字书(计翔翔2002:133),但是据此处看来,门类分部法将它们归成一类,与传统的《玉篇》类字书已不属于同一种别了。这种编排体例在明末很有影响,上文多次提到的《吴音奇字》也是遵此做法。

“海篇”类字书的两个突出特征,《玉篇直音》基本上完全具备,稍有不同的是笔画检字法并未得到贯彻。此并不足为怪,《篇海类编·天文类·天部》14 个字的排列也没有依照笔画顺序。鉴于此,我们认为《玉篇直音》实乃“海篇”类字书的一种,因该书以识字为编书动机,故而于字义便无解释,因此该书的价值主要体现在音韵学和方言学方面。据此我们还可以推测,孙海波所言的“日本耶稣会版小玉篇”,也应是“海篇”类字书的一种,孙氏所持《玉篇直音》与之“略相似”之说,估计即源于此。

当然,《玉篇直音》也存在若干不足,比如编制粗糙拙劣,文字、部首的重出现象较多;目录与正文前后不一,目录中所列部首或在正文中不存在,或形体被肆意篡改;书中讹字、夺文之处甚多,部首名、被注字或者注音字皆有脱漏的情况等等。此等问题实乃校勘的范畴,我们将另有文章专述,故此处不再赘言。

附 注

[1]分别参见:顾炳权主编.浦东辞典.上海:上海书店出版社,1996:449;朱声琦.《玉篇》在汉语语音史上的地位.辞书研究,1993(5):125;朱岩主编.海盐文化丛书·著作.杭州:西泠印社出版社,2011:11;郭嵩焘(清).郭嵩焘日记(卷二).长沙:湖南人民出版社,1981:224。

[2]纪昀(清).四库全书总目提要·经部·小学类.石家庄:河北人民出版社,2000:3421。

[3]中国科学院图书馆整理.续修四库全书总目提要·经部·小学类.北京:中华书局,1993:1196。

[4]分见:姚思廉(唐).陈书.中华书局,2011:400;樊维城,胡震亨(明).海盐县图经.四库全书存目丛书·史部(208 册).济南:齐鲁书社,1996:543。

[5]具有某特征用“+”号表示,反之用“-”号表示,全文皆同;原本《玉篇》音系依照周祖谟.万象名义中之原本玉篇音系.《问学集》.北京:中华书局,1966:270—404。

[6]表2 中部分文献音系性质的论断可分别参见:刘晓南.毛氏父子吴音补证.山西大学学报,2009(5);鲁国尧.《南村辍耕录》与元代吴方言.鲁国尧语言学论文集.南京:江苏教育出版社,2003;丁锋.《同文备考》音系.[日]福冈:中国书店,2001;宁忌浮.汉语韵书史(明代卷).上海:上海人民出版社,2009;李超.周昂增订中州全韵研究.厦门大学博士论文,2009。

[7]张位(明).问奇集.续修四库全书·经部·小学类(238 册).上海:上海古籍出版社,2002:216。

[8]上述笔记材料分见:陆游(宋).老学庵笔记(卷六).宋元笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,2001:3506;叶盛(明).水东日记(卷四).北京:中华书局,1980:47;陆容(明).菽园杂记(卷九).明清笔记小说大观.上海:上海古籍出版社,2005:55;问奇集,第216 页;徐渭(明).南词叙录.中国古典戏曲论著集成(三).北京:中国戏剧出版社,1982:224;沈德符(明).万历野获编.北京:中华书局,1959:856。

[9]引文分见:四库全书总目提要·子部·杂家类(卷一百三十二),第3385 页;王彬(清).光绪海盐县志·人物·孝义.中国地方志集成·浙江府县志辑.上海:上海书店,1993:935;曹溶(清).孤本明代人物小传(卷三).全国图书馆文献缩微中心,2003:195;王彬(清).光绪海盐县志·人物·文苑.中国地方志集成·浙江府县志辑.上海:上海书店,1993:897。

[10]分见丁锋著作:《日本考略·寄语略》反映的十六世纪吴语音韵.[日]海外事情研究(第32 卷第1 号),2004:199—204;《六书精蕴》字音反映明代吴语音韵——与《同文备考》音系比较.[日]海外事情研究(第30 卷第1 号),2002:211—213;《同文备考音系》.[日]福冈:中国书店,2001:72。

[11]徐渭(明).南词叙录.北京:中国古典戏曲论著集成(三).北京:中国戏剧出版社,1982:224。

[12]此说恐难成立,因为在此之前有金人王太的《类玉篇海》,该书已经使用了笔画检字法,该书要早于《五音篇海》至少三十年。详见梁春胜.从《类玉篇海》到《四声篇海》——我国字典编纂史上的一个转折点.中国典籍与文化,2004(2)。

[13]此说有失严谨,《新校经史海篇直音》在《经史海篇直音》之后,仅此一条此说就难立足。若依据王进安(详见:《韵学集成》与《直音篇》比较.福建师范大学学报,2005年第4 期)的研究进行推断,明朝前期章黼的《直音篇》已初具“海篇”类的字典的模型,其使用的便是直音法注音。

[14]《篇海类编·总目》(续修四库全书本)中作“宝”部,而正文卷十五作“贝”部,据此改正。

1.黄卓越,桑思奋.中国大书典.北京:中国书店,1994.

2.计翔翔.十七世纪中期汉学著作研究——以曾德昭《大中国志》和安文思《中国新志》为中心. 上海:上海古籍出版社,2002.

3.刘晓南.毛氏父子吴音补证.山西大学学报,2009(5).

4.刘云凯.历史上的禅日合流与奉微合流两项非官话音变小考.汉字文化,1989(3).

5.欧阳国泰.原本《玉篇》残卷声类考.语言研究,1986(2).

6.钱乃荣.当代吴语研究.上海:上海教育出版社,1992.

7.石崎博志.传教士所参考的汉语字典.∥复旦大学历史地理研究中心编.跨越空间的文化:16—19世纪中西文化的相遇与调适. 上海:东方出版中心,2010.

8.魏现军.《玉篇》研究:以孙强《玉篇》为中心.上海师范大学博士学位论文,2012.

9.杨载武.《重刊详校篇海》管见.辞书研究,1993(4).

10.游汝杰.游汝杰自选集.合肥:安徽教育出版社,2003.

11.张凯.《齐乘释音》的声母特点与元代苏州吴音.语言研究,2014(4).

12.张竹梅.《中州音韵》研究.北京:中华书局,2007.

——评中国第一部楷书字典《玉篇》