从丁常琴训练成功经验谈长跑制胜规律

赵小立

(贵州省体育局体育工作大队,贵州 贵阳 550002)

贵州省地处西南地区的云贵高原,境内高原、亚高原以及平原地理气候特征明显。从六盘水、威宁、贵阳至铜仁等地的海拔高度为2700m 至400m 不等,得天独厚的地理资源形成了不同的梯度高原、亚高原地貌特征,为建设多梯度体育训练基地提供了条件。自2010 年国家体育总局田径运动管理中心开展高原人才开发计划实施以来,贵州省积极响应,利用地域优势,在六盘水等地重金打造亚高原多梯度体育训练基地,中国田径协会首个亚高原训练基地在贵州省体育局清镇体育训练基地挂牌。

多梯度亚高原训练基地的打造,全国乃至世界越野锦标赛、马拉松赛事的举 办,为贵州省全民健身、竞技体育的发展打下了良好的基础,在基层训练、基础训练及人才挖掘各方面初见成效。纵观贵州省中长跑、马拉松项目仍在全国占有一席之地。贵州省体工队田径主教练赵小立先后培养出李长忠、丁常琴、汪梅等名将,在全国、世界性大赛中均有上佳表现。其中,小将丁常琴更是以出色的表现入选中国国家田径队,是近几年贵州省涌现出优秀中长跑运动员的杰出代表,先后获得2013 年第12 届全国运动会女子马拉松银牌、2014 年韩国仁川亚运会田径女子 10 000m 亚军(31 : 53.09)、2015 年重庆国际马拉松全程冠军(2.26 : 54)。因此,本文以长跑运动员丁常琴为研究对象,总结其成功训练经验,进一步探索长跑训练的制胜规律。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

长跑训练的制胜规律。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 根据本文研究需要,分别在贵州省图书馆、中国知网,以关键词“长跑制胜规律”进行检索,收集了国内外关于长跑训练研究的文献资料,整理了丁常琴日常训练计划、训练日志。从而确定了本文的研究方向与研究内容,为本文的研究提供了丰富的理论依据。

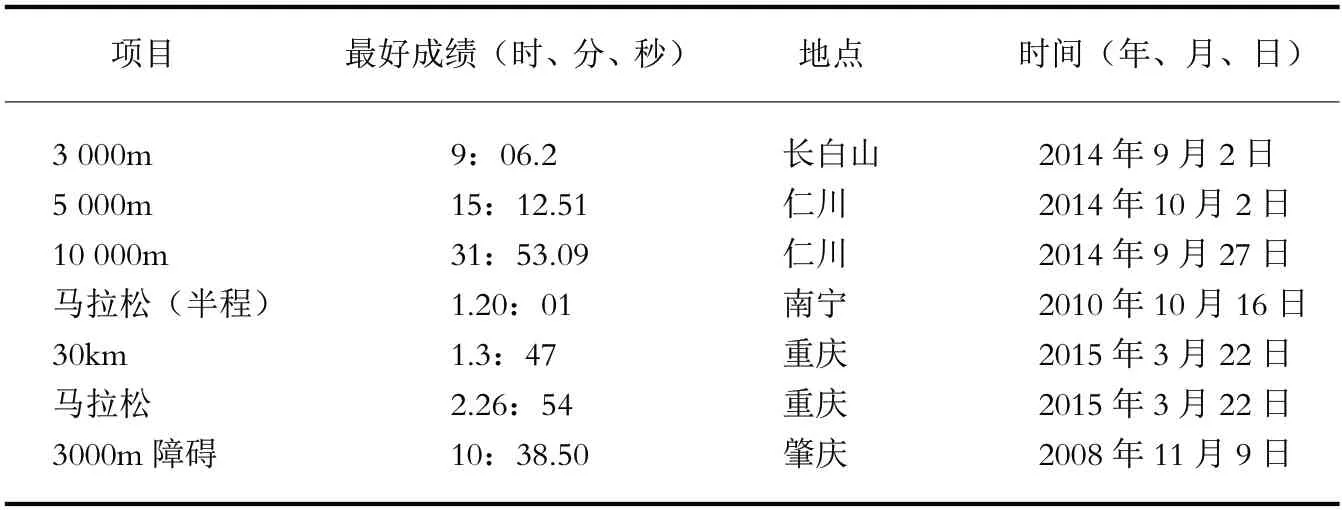

1.2.2 个案研究法 本文主要对优秀长跑运动员丁常琴多年训练的基本情况、训练计划的制订、训练安排的基本思路、训练方法与手段、训练负荷等情况进行个案研究。丁常琴各项目个人最好成绩,见表1。

2 结果与分析

2.1 长跑有效训练计划制订依据

2.1.1 无氧阈值的测定 传统的研究理论将随着运动强度逐渐增大血乳酸出现急剧增加的转折点定义为无氧阈。1964 年沃塞曼首次提出“无氧阈”的概念。其理论基础是:肌肉组织因缺氧导致乳酸的产生,乳酸“拐点”的出现表明机体由有氧代谢供能向无氧代谢供能的过渡和转折。

无氧阈值是评定运动员有氧工作能力、制订有氧耐力训练适宜强度十分有意义的指标。在实施长跑训练计划前,我们要在场地或公路实战中测出运动员的无氧阈值。无氧阈速度是指无氧阈出现时的速度,所对应的强度为无氧阈强度。长跑训练目的之一就是要提高无氧阈值,它的提高说明慢肌纤维动用比例的增加,无氧阈速度的提高说明动作经济性或无氧阈分解能力的提高,在相同的无氧阈速度下无氧阈心率下降说明心脏泵血机能的加强。高水平的运动员其无氧阈速度愈稳定,而水平较低的运动员则会随着运动量的增加,无氧阈速度将逐渐下降,这主要是由于他们的技术水平的不稳定性和心理方面的因素造成的。

表1 丁常琴各项目个人最好成绩

2.1.2 最大摄氧量的测定 最大摄氧量是指人体在进行有大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间内所能摄取的氧量。最大摄氧量反映了运动员机体吸入、运输和利用氧的能力,是评定人体有氧工作能力的重要指标之一。最大摄氧量速度,是指渐增负荷中最大摄氧量出现时的速度,它是评价高强度下经济合理地运用能量的能力指标。实施长跑训练计划前,我们要在场地实战中测出运动员的最大摄氧量速度。相关研究表明:达到最大摄氧量速度的情况下,通常人体能维持7~8min 的运动。

训练过程中,通过最大摄氧量强度课的间歇训练以求达到改善运动员肌肉末梢组织的状况,提高运动员肌肉的最大有氧代谢水平及代谢消除乳酸的能力,并使运动员适应比赛时内环境的变化,最终使运动员的专项比赛能力得到进一步提高。

2.1.3 糖酵解供能维持时间的推算 糖酵解供能是肌肉在进行力竭性运动时以糖酵解供能为主的供能形式,其维持时间在2min 以内,糖酵解供能极易产生高浓度乳酸,有时也会引起肌肉慢性中毒,导致肌肉、肌膜、骨膜的伤病。机体生成乳酸的最大能力和机体对它的耐受能力直接与运动成绩相关。为使运动中能产生高浓度的乳酸,练习强度和密度要大,间歇时间要短,最大限度地动用糖酵解系统供能的能力。

2.2 丁常琴训练计划的制订与实施

2.2.1 把握长跑项目特征、制订比赛目标 比赛对运动员竞技能力的要求决定了运动员训练计划的制订和训练内容的实施,只有深刻认识项目的本质规律和供能特点,找出制胜规律,才能最大限度地挖掘运动员的竞技能力,在比赛中取得优 胜。无氧阈速度、最大摄氧量速度和糖酵解速度,从以上3 个速度我们了解到,最大摄氧量速度运动时糖原有氧分解供能,但由于此强度下会产生乳酸堆积,而且只能坚持7~8min,这样就只能用大约95%的最大摄氧量速度完成前半程,后程力争用98%~100%的最大摄氧量速度完成比赛。由此可见,提高10 000m 跑成绩的关键在于加强有氧代谢供氧能力;减少肌肉乳酸的产生;增加乳酸的分解能力;提高机体抗乳酸能力。另一方面,决定最大有氧供能能力最大因素是心壁增厚、慢肌纤维参与收缩比例提高、血红蛋白的提 高;决定肌乳酸生成量减少的主要原因是慢肌纤维参与动作技术的提高;决定耐乳酸能力提高的主要原因是酸缓冲能力的提高、神经系统的适应、意志品质的加强。

从现阶段女子长跑比赛和发展趋势来看,无论是10 000m 跑、还是马拉松跑并不是单一的、绝对的匀速运动,它也是一种变速运动,其能量代谢的方式也是混合型的,只是其所占比例不同而已。从供能特点来看,10 000m 跑比赛主要是在无氧阈速度和最大摄氧量速度之间进行的比赛,其间也有抗乳酸供能形式的参与,尤其是在冲刺阶段。根据比赛项目特点和运动员的竞技状态水平,丁常琴在参加韩国仁川亚运会女子10 000m 跑比赛前教练组为其制订了参赛目标。赛前目标为:跑进31 : 40,比赛名次保三争一。最终完赛成绩为:31 : 53,第2 名。其比赛分段成绩如 下:1 000m,3 : 24;3 000m,9 : 53; 5 000m,16 : 24;9 000m,28 : 59; 10 000m,31 : 53。丁常琴后程5 000m 段落用时15 : 32,比个人5 000m 最好成绩还提高了2s。比赛中,后半程比前半程快了近1min,最后1 000m 用时2 : 54。这说明她前半程5 000m 跑速是在无氧阈或以下速度进行的,而后程5 000m 是在以最大摄氧量速度下完成的,最后600m 冲刺阶段甚至达到了抗乳酸供能,以此完成了整个比赛。

2.2.2 长跑项目训练方法与手段的选择 经多年训练经验总结和科研团队研究表明,发展1 0000m 跑项目几种有效手段:重视一般有氧耐力训练(8~16km 的恢复性训练、18~25km 的有氧耐力训练);糖脂协调供能的训练(12km 的递增跑、变速跑、10+5km 后程快速跑);无氧阈水 平的持续跑、变速跑、反复跑(5×2 000m、 10×1 000m);无氧阈以上至最大摄氧量 速度跑(1 200m×5 的反复跑、(800m+ 300m)×10 的组合跑、10km 的变速跑)。

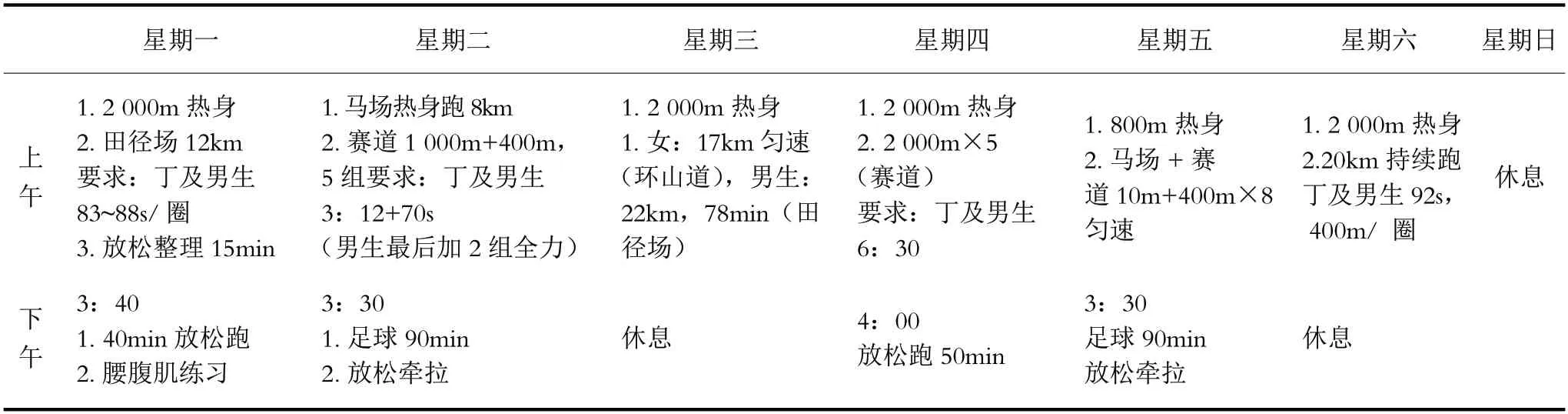

丁常琴在日常训练中采用的训练方法主要有以下几种方式:大运动量训练,大强度训练,比赛强度训练,见表2。有实践证明,40min 的无氧阈训练课后次日基本可以恢复,80min 的无氧阈训练课需要48h 才能恢复,从以上分析可看出,若以不产生过度疲劳为前提,完成无氧阈训练总量最大化40~60min 的无氧阈训练课要好于80min 的无氧阈训练课。若要通过无氧阈强度训练获得显著效果,每周 5 次,每次练习时间40min,若要维持目前获得的训练效果,每周进行3 次,每次训练效果为40min 的无氧阈训练是较为合适的训练方法。通常在长跑训练中,我们也会进行一些间歇性大强度的训练。如前文所述,无氧阈速度以下的训练强度虽然有助于乳酸消除,可以与耐力项目相关的一些机能获得明显改善,但在实际比赛中,即便是马拉松项目的运动强度也稍高于无氧阈速度,而5 000m、10 000m 的比赛速度要远高于无氧阈水平。因此,运动员必须具备适应比赛对神经、肌肉及心肺功能的要求。在3 000m 以上距离的比赛中,最大摄氧量速度占据着非常重要的地位。我们已知,最大摄氧量速度与最大摄氧量速度维持时间的长短是决定3 000~ 10 000m 最终成绩的最主要因素。虽然通过90%无氧阈速度的训练可以达到促使心脏和肌肉向耐力型发展,但只有当训练强度达到或接近最大摄氧量速度时才能产生改善与比赛需求相应的肌肉末梢组织的状况、提高专项比赛能力的直接效应。

表2 丁常琴周计划主要训练方法与手段

尽管赛前我们也重视了间歇性大强度的训练,但是通过赛后研究丁常琴亚运会的比赛,我们仍然可以发现她的前半程速度过慢,速度相对保守,未能跑到31:40 的既定目标。究其原因,一方面是最大摄氧量速度能力训练的欠缺;另一方面间歇性大强度练习课次不够、抗乳酸能力差、冲刺能力差(与黑人运动员相比较更加明显)。

2.3 长跑项目的负荷结构特点

运动负荷反映了练习的紧张程度以及对有机体机能影响的大小。运动负荷由负荷量和负荷强度两个因素构成。负荷量与负荷强度关系密切,相辅相成。影响负荷量的主要因素是练习的次数、时间、距离、负荷总量等,影响负荷强度的主要因素是练习密度、完成每个练习在训练过程中所占的百分比。影响负荷量的各种因素也影响负荷强度,影响负荷强度的各种因素同时也能影响负荷量,所以负荷量和负荷强度是相互联系不可分割的矛盾着的两个方面,是对立统一的。一定的负荷量就有一定的负荷强度,而负荷强度对有机体的影响起着更为重要的作用。

根据有关专家的讲课内容及相关文献 资料推算,10 000m 的平均速度约在个人最大摄氧量速度的90%~95%范围内,后半程的平均速度约在个人最大摄氧量速度的95%~100%范围内(马拉松平均速度约在98%~100%的无氧阈速度范围内)。而当我们采用最大摄氧量强度进行训练时就有了如下选择:用95%~100%最大摄氧量速度或比赛速度的间歇性大强度耐力训练,我们常称之为大强度训练。大强度训练课的训练目的一般是为了通过改善肌肉末梢组织的状况,提高运动员肌肉的最大有氧代谢水平以及代谢消除乳酸的能力,并让运动员适应比赛时的内环境的变化(耐乳酸能力),最终使运动员的专项比赛能力得到提高,如丁常琴亚运会赛前一次专项课(800m+300m)×10 的训练中,要求每组2 : 30+52s 的时间完成训练任 务。大强度课的训练一般有3 种方式:一种是采用95%~102%最大摄氧量速度进行的;另一种以65%~80%的最大摄氧量速度持续时间的距离的间歇性的训练。最大摄氧量速度负荷练习主要在平时的训练阶段使用。第3 种方式是采用100%~110%的比赛速度进行60%左右距离或比赛时间的间歇性的训练,主要在比赛前期的强化阶段使用。

从丁常琴全年10 000m 跑训练整体负荷强度来看,其100%以上专项强度占训练总负荷的5%左右;90%~100%专项强度的训练量占总负荷的20%,80%~90%专项强度训练占总负荷的55%,80%以下专项强度训练占总负荷的20%。

3 结 论

3.1 充分利用多梯度亚高原地域环境。多梯度高海拔地区训练,让运动员在低氧、缺氧条件下,通过缺氧低氧反应和训练负荷双重刺激,让运动员产生一系列有利于长跑特殊运动能力的抗缺氧、耐乳酸、抗乳酸等强烈的应激反应,调动身体机能潜力。多梯度较低海拔训练,作为高原训练的调整、平原训练比赛的平缓过渡,训练量和强度能够得到很好的保证和控制。

3.2 从现阶段女子长跑比赛和发展趋势来看,无论是10 000m 跑、还是马拉松跑并不是单一的、绝对的匀速运动,它也是一种变速运动,其能量代谢的方式也是混合型的,只是其所占比例不同而已。从供能特点来看,10 000m 跑比赛主要是在无氧阈速度和最大摄氧量速度之间进行的比赛,其间也有抗乳酸供能形式的参与,尤其是在冲刺阶段。

3.3 在长跑训练中,间歇训练是重要手段,最大摄氧量速度训练是核心,追求有氧厚度的训练是基础,抗乳酸的训练是冲刺法宝。

[ 1 ] 王林,武雪莲.柏林世锦赛白雪赛前训练研究[ J ].北京体育大学学报,2010(9).[ 2 ] 冯美云.备战第28 届奥运会田径女子耐力性项目综合攻关与服务[ J ].体育科学,2006,26(3).

[ 3 ] 焦芳钱,刘大庆,王林.中国女子马拉松项目特点及训练规律研究[ J ].北京体育大学学报,2014(2).