善心点亮创造力:内部动机和亲社会动机对创造力的影响*

李 阳 白新文

(1中国科学院心理研究所, 北京 100101) (2中国科学院大学, 北京 100049)

1 引言

创造力对人类的发展进步有重大意义, 学者们对它的关注也与日俱增, 特别是其影响因素和产生机制方面。以往研究从创造者视角出发, 普遍得到“创造者的内部动机越高, 创造力越高”的结论(Amabile & Pillemer, 2012)。这类研究往往只是以新颖性来衡量创造力(Eisenberger & Armeli,1997)。而实际上, 创造力要求既新颖又实用(Amabile, 1996)。如果从创造结果的实用性角度考虑, 要提高创造力, 就不能只考虑创造者本身,而要将视角转向受益对象, 考虑实际情境的影响(Forgeard & Mecklenburg, 2013)。

此外, 内部动机促进创造力的观点也受到了挑战与质疑。有研究表明内部动机对创造力的影响并不显著(Dewett, 2007; Shalley & Perry-Smith,2001)。近期一项元分析甚至发现, 当采用严谨的研究设计来考察内部动机与创造力之间的因果关系时, 两者的相关很弱(r= 0.11) (de Jesus, Rus,Lens, & Imaginario, 2013)。因而, 有必要重新认识内部动机与创造力之间的关系。

最新的动机性信息加工理论(Motivated information processing model, MIP)为创造力研究提供了新的理论框架(De Dreu, Nijstad, & Baas,2011)。该理论认为, 亲社会动机帮助个体跳出自身视角的局限, 提高其对他人观点、需求的敏感度, 增强个体换位思考和观点整合的能力, 继而促进内部动机对创造力的正向效应。换言之, 内部动机与亲社会动机共同影响创造力。初步研究表明, 该理论对创造力的影响因素有很好的解释效力(Grant & Berry, 2011), 但仍需要更多的实证研究来检验其普适性(吴梦, 白新文, 2012)。尤其需要指出, 现有多数研究是以西方文化背景下的个体为对象, 但正如Morris和Leung (2010)所指出, 创造力的表现存在文化差异。在中国这种典型的集体主义文化下, 兼顾他人利益的行为得到鼓励(Hofstede, 2001)。一项中美的跨文化研究发现, 亲社会行为在中国这种集体主义文化下更受欢迎(Li, Xie, & Shi, 2012)。那么, 亲社会动机对创造力的影响是否会更加突出?因此, 在中国的情境下探讨内部动机和亲社会动机如何共同影响创造力, 有望对创造力研究领域以及动机性信息加工理论的发展做出贡献。

鉴于此, 本研究采用动机性信息加工理论,以中国被试为研究对象, 探求亲社会动机本身,以及如何与内部动机共同影响个体创造力。

2 理论基础与研究假设

2.1 内部动机与创造力

内部动机是指为了活动本身所体验到的快乐和满足而从事某种活动(Ryan & Deci, 2000)。Amabile的一系列研究都表明, 内部动机高的个体在完成任务时, 卷入程度更高, 会付出更多的认知努力, 且较少受到外界条件的干扰, 因此,其创造力的表现也会更好(Amabile, 1979, 1985;Hennessey & Amabile, 1998)。

但是, 研究两者之间关系的结果存在矛盾。以往研究中, 实验任务多属于艺术类, 如拼贴画(Amabile, 1979)、写诗(Amabile, 1985), 或头脑风暴类, 如说出不同寻常的物品用途(Eisenberger &Rhoades, 2001)等。在这些任务中, 评价者往往更看重创造力的新颖性, 却忽视了创造力的实用性。但是, 根据创造力的定义, 对结果的评估需要兼顾新颖性和实用性。因此, 当实验任务变成问题解决类或与实践相关的调查时, 内部动机与创造力的相关就会减弱甚至消失(Shalley & Perry-Smith, 2001)。薛贵、董齐、周龙飞、张华和陈传生(2001)的研究也发现, 在完成连线任务时, 只需要被试打破思维定势, 找到更新的连线方式就能获得创造力的高分, 此时, 内部动机与创造力之间存在显著正相关。而在完成命名任务和故事任务时, 不仅需要新颖性, 还需要考虑是否符合图片的内容和故事的逻辑性, 此时, 内部动机与创造力之间就不存在显著关系了。

总的来说, 尽管内部动机往往被视为创造力的促进因素, 但也开始出现了一些质疑的声音,二者之间的关系并不十分确切。因此, 我们需要增加对创造力中实用性的关注, 考虑实际情境,将视角转向受益对象。

2.2 亲社会动机与创造力

当将视角转向受益对象时会发现, 创造者需要换位思考, 考虑受益对象的实际情境。这就凸显了亲社会动机——“帮助他人并考虑他人的想法” (De Dreu, Weingart, & Kwon, 2000)的重要性。然而, 以往大多数研究将创造力看作是创造者个人兴趣、努力的结果, 很少考虑到受益对象这一方面, 很少关注亲社会动机是否会影响创造力。

新近已有研究开始从受益对象这一视角出发进行检验。结果表明亲社会动机高的个体, 在实际情境中, 会产生更多的换位思考(Hoever, van Knippenberg, van Ginkel, & Barkema, 2012), 也会有更多慷慨付出的行为, 它会使个体产生积极情绪(Carmeli, McKay, & Kaufman, 2013), 这些都很可能会进一步提高创造力, 并且还证明了内部动机与亲社会动机会对创造力产生共同影响(Grant &Berry, 2011)。这类研究主要是基于动机性信息加工理论, 该理论认为内部动机与亲社会动机共同影响创造力。当内部动机提高时, 会投入更多的认知努力, 搜集和挖掘更多的信息, 增强加工的深度;当亲社会动机提高时, 能够从自身视角移向受益对象的角度, 就能提出更有实用价值的想法, 这两者共同作用来促进创造力(De Dreu et al., 2011)。1亲社会动机中包含表达个人价值、增加自我价值感、减轻负罪感或压力、建立和强化人际关系、自我提升、增长职业技能这六类动机(Clary et al., 1998)。其中, 有学者认为增长职业技能与外部动机的相关显著, 而其他五类动机与内部动机的相关显著(Finkelstien, 2009)。但是, 本研究通过实验操纵两类动机的高低, 而两者的关系并不是本研究关注的重点。但是, 这一理论主要是基于西方文化背景, 而已有研究发现东、西方文化背景下的个体在创造力的表现上并不完全一致(Bechtoldt, De Dreu, Nijstad, &Choi, 2010), 因此, 需要对其文化普适性进行检验。

综上所述, 创造力受到两种因素的影响。一是内部动机, 它使个体产生更多的兴趣, 付出更多的认知努力, 促进信息的深度加工(张景焕, 刘桂荣, 师玮玮, 付秀君, 2011); 二是亲社会动机,它使个体产生更多的换位思考, 更能考虑受益对象的情境(Hoever et al., 2012)。如果将创造力比作一辆行驶的汽车, 那么内部动机就是发动机, 内部动机越高, 其动力越足, 就能跑得越快, 而亲社会动机是方向盘, 它的提高能使这辆车开往正确的方向, 两者共同作用, 才能使这辆车更快更好地驶向目的地, 因此, 两者结合才能促进创造力。反之, 缺乏任何一种动机, 都不利于创造力的表现。由此, 本研究提出:

研究假设:内部动机与亲社会动机共同影响创造力, 当内部动机与亲社会动机都高时, 创造力的表现最好。

3 研究方法

3.1 研究对象及程序

在一所综合性大学的校内网上招募了80名大学生参与研究。其中, 男生32人, 女生48人,平均年龄为22.21岁(SD= 1.73)。

采用2(高内部动机vs.低内部动机)×2(高亲社会动机vs.低亲社会动机)的组间设计, 将被试随机分配到其中一组中(变量操纵见3.3部分)。首先请被试填写基本信息; 其次, 完成解决“校园内卖旧书”的任务; 最后, 填写与实验过程相关的问卷。

3.2 实验任务

要求被试解决校园内卖旧书的问题, 背景为“‘大学生勤工助学服务中心’是一个公益性组织,其工作内容之一就是为高校大学生解决勤工助学的相关问题。近期, 该中心的网站上‘助学问答’版块中, 有一则留言是来自于一名在校大学生,他/她从大四的学长学姐手中收购了一批旧书, 想通过卖旧书的方式来赚钱。现在, 该中心委托我们找同学来出一些点子, 进而帮助该同学。”

3.3 变量操纵

内部动机的操纵。当个体对是否从事某项活动以及怎么进行某项活动等感受到有足够的自主性及强烈的兴趣时, 会产生高的内部动机(Deci,Koestner, & Ryan, 1999)。基于此, 我们借鉴Grant和Berry (2011)的方法, 对兴趣和自由选择进行操纵, 以诱发不同水平的内部动机。首先操纵任务有趣度, 所有被试都会看到如下信息:“本次实验共有两组任务, 我们将给你提供一些信息, 以便你能选择自己更想参加的任务。根据前期调查,我们请其他同学为这两组任务的有趣程度进行了打分, 满分为7分, 结果如下:A、‘校园生活’任务——同学们认为它的有趣度很高, 其平均得分为6.28分; B、‘学校事件’任务——同学们认为它很无聊, 其平均得分为1.54分”。被试可以自己选择进行哪一种任务, 最终结果发现, 90%的被试都是先选择了A任务, 即有趣度高的任务。1将直接选择有趣度低的B任务的被试去掉, 实验结果保持不变。接着操纵自由选择, 随机选定一半被试, 告知他们可以按照其选择的有趣任务继续进行; 另一半被试则被告知, 选择“校园生活”任务的人已满, 他只能选择有趣度低的“学校事件”任务。这部分被试被要求返回上一阶段, 重新选择B任务, 然后进行下一阶段的实验。因而, 自由选择了从事有趣任务的组别为高内部动机组, 而无法自由选择、只能从事有趣度低的任务的组别为低内部动机组。

亲社会动机的操纵。通过对实验任务中求助者的信息描述来设置亲社会动机情境的高、低(Grant & Berry, 2011)。在高亲社会动机组中, 被试看到的背景描述是“这名同学希望能通过在校园里卖旧书的方式来赚下一学年的学费和生活费。根据进一步了解, 他/她的家庭经济条件很不好, 且近期家中又突遭变故, 父母很难再拿出多余的钱来供他/她下学年的各项花销, 所以他/她急需用卖旧书的方式来为自己赚取学费。”在低亲社会动机组中, 被试看到的背景描述是“这名同学希望能通过在校园里卖旧书的方式来赚一些零花钱。根据进一步了解, 他/她的家庭条件还不错,只是希望通过卖旧书的方式来获得更多的零花钱。”

3.4 创造力的测量

首先, 由于部分被试所写的一个描述中包含多条不同的点子, 为保证点子的独立性, 请两名评价者对321条原始描述进行拆分, 要求使拆分后的描述只包括一个独立点子, 且意思完整, 不改动原话的含义。经过训练后, 两位评价者单独拆分其中的15条描述, 一致性系数达到0.85, 在接下来的一轮训练中, 一致性系数稳定(0.91), 因此将剩余的原始描述分成两半, 请两位评价者分别进行拆分, 最终得到574条独立的点子。每个被试平均的点子数为7.13个, 最小值为1个, 最大值为20个。

然后, 请四名具有丰富校园销售经验的同学担当评分者, 组成两个两人小组, 分别评价每条点子的新颖性和实用性。四位评分者均不了解研究目的和实验条件。采用5点评分(1 = 完全没有新颖性/实用性, 3 = 有一些新颖性/实用性, 5 =非常具有新颖性/实用性)。计算组内相关系数(Intraclass correlation)来衡量两者评分的一致性(Shrout & Fleiss, 1979), 发现新颖性的ICC (3,2)为0.74, 实用性的ICC (3,2)为0.79, 均达到良好的一致性水平。因此, 计算两者的评分均值作为每条点子的新颖性/实用性得分。

创造要求“新颖且实用”, 因而参照Zhou和Oldham (2001)的方法, 将每条点子的新颖性和实用性得分的乘积作为每条点子的创造力得分。最后将每名被试所有点子的创造力得分平均, 作为其创造性得分。

4 结果

4.1 操纵检验

本研究通过自由选择和有趣度来操纵内部动机(内部动机高是指被试可以进行自己想要选择的有趣度高的任务), 分别用一道题来检验内部动机的操纵是否有效。要求被试评价下列描述是否符合自己在实验过程中的感受, 采用七点量表(1 =完全不同意, 7 = 完全同意), 下同。其中, 反映自由选择的题目为“我没有选择权, 只能做这项任务” (反向计分), 内部动机的主效应显著(M低=4.30,M高= 5.30,F(1,76) = 8.32,p< 0.01,partial η2= 0.099), 而亲社会动机及二者的交互作用均不显著。反映有趣度的题目为“我认为这项任务很无聊” (反向计分), 其内部动机的主效应不显著(M低= 4.93,M高= 5.25,F(1,76) = 1.50,ns,partial η2= 0.019), 亲社会动机及二者的交互作用均不显著。总体而言, 对内部动机的操纵在一定程度上有效。

本研究通过求助者的需求程度来操纵亲社会动机(亲社会动机高是指求助者的信息描述中透露出其更需要得到帮助), 用两道题目来检验亲社会动机的操纵是否有效, 分别为“我在做任务时是很想要帮助该同学的”和“我想通过做这个任务想点子来造福于该同学”。在这两个题目上, 亲社会动机的主效应均显著(M低= 5.10,M高= 5.65,F(1,76) = 4.60,p< 0.05,partial η2= 0.057;M低=4.82,M高= 5.65,F(1,76) = 7.61,p< 0.01,partial η2= 0.091), 而内部动机及二者的交互作用均不显著, 这说明对亲社会动机的操纵有效。

4.2 假设检验

由于性别、年龄、年级、专业、是否有相关经验等变量与创造力得分的相关均不显著, 因而在后续分析中不再考虑这些变量的影响。

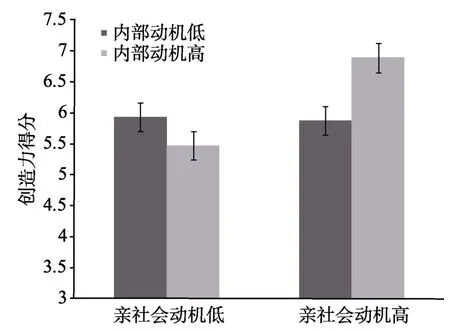

为检验内部动机和亲社会动机对创造力的影响, 我们进行了两因素方差分析, 结果表明内部动机的主效应不显著(M低= 5.90,M高= 6.18,F(1,76) = 0.70,ns,partial η2= 0.009); 亲社会动机的主效应显著(F(1,76) = 4.37, p< 0.05,partial η2=0.054), 亲社会动机高组的创造力得分(M= 6.38)显著高于亲社会动机低组(M= 5.70); 内部动机和亲社会动机对创造力的交互作用显著(F(1,76) =4.96,p< 0.05,partial η2= 0.061)。简单效应分析发现, 当亲社会动机低时, 内部动机高(M= 5.47)和低(M= 5.93)两组之间的创造力得分无显著差异(F(1,76) = 0.97,ns,partial η2= 0.013); 而当亲社会动机高时, 内部动机高组的创造力得分(M=6.89)显著高于内部动机低组(M= 5.88),F(1,76) =4.70,p< 0.05,partial η2= 0.058。详见图1。

图1 内部动机和亲社会动机的交互作用对创造力的影响

我们还假定, 当内部动机与亲社会动机都高时, 创造力表现最好。事前检验(Planned contrast)的结果表明, 两种动机都高组的创造力得分(M=6.89)显著高于其他条件的得分(M= 5.76),F(1,76) =8.87,p< 0.01,partial η2= 0.104。本研究的假设得到了验证。

5 讨论

本研究通过情境设置对内部动机和亲社会动机进行操纵, 检验二者对创造力的影响。结果表明, 内部动机与亲社会动机存在交互作用, 当内部动机与亲社会动机都高时, 创造力的表现最好。

本研究的理论贡献在于为创造力的研究提供了一种新的思路。以往研究的视角大多局限于创造者, 探讨内部动机对创造力的影响(Eisenberger& Aselage, 2009)。但是与以往研究结果一致(Dewett, 2007; Perry-Smith, 2006), 本研究也发现个体的内部动机对创造力的影响不显著。这可能是因为个体在实际情境下从事创造活动时, 其要求不仅是新颖性, 更要从创造者本身中跳出来,看到受益对象所处的情境, 考虑创造产出的实用价值。从这个新的视角来开展研究, 兼顾新颖与实用, 不仅能增强创造力研究的生态效度, 而且解释了内部动机与创造力之间的关系为何不一致,即:两者之间的关系还要受亲社会动机的影响, 只有在亲社会动机高的情况下, 高内部动机的个体才会在创造力表现上显著优于低内部动机的个体。

第二, 本研究也为动机性信息加工理论提供了新的实证依据, 作为一个新的理论模型, 其大部分实证研究都是在西方背景下进行的(De Dreu et al., 2011)。但东西方文化存在明显差异, 两者相较, 西方文化中更强调个体主义, 而东方文化中更强调集体主义(Hofstede, 2001)。东方文化下的个体因为受到集体主义的影响, 特别是在中国,强调“助人为乐”的精神, 在社会规范中, 对亲社会行为十分重视(Li et al., 2012), 就会更易受到亲社会动机的影响。因此, 需要对动机性信息加工理论在东方文化下的适用性进行验证。从本研究的结果来看, 不仅存在内部动机与亲社会动机对创造力的交互作用, 而且, 亲社会动机对创造力的主效应亦显著, 而Grant和Berry (2011)的研究没有发现这一点, 这可能说明亲社会动机会对集体主义文化下个体的创造力有更强的影响。另外,集体主义文化的核心特征之一是明确区分圈内人与圈外人, 个体更愿意去照顾与自己有关系的圈内人(Wang, Leung, See, & Gao, 2011)。正如本研究中, 受助对象是一名与被试同学校的同学, 属于有一定关系的圈内人。因此, 本研究也为探讨创造力及其影响因素的文化差异提供了新的方向。后续研究值得系统地探讨受助对象的身份不同, 如圈内人或圈外人, 亲社会动机对创造力的影响是否存在不同程度的差别。

本研究对亲社会行为领域的研究也有所贡献。在该领域内, 往往是研究亲社会动机对亲社会行为, 如帮助、合作、共享行为等的影响(Penner,Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005), 而很少关注对创造力的影响。本研究的结果发现亲社会动机确实能促进个体创造力, 因此, 本研究是为亲社会行为领域的研究提供了新的方向。

在实践意义方面, 本研究的结果表明亲社会动机和内部动机共同作用于创造力。因此, 在实际的生产、设计、服务等过程中, 都需要考虑施用对象的特点和情况, 以此来进行相应的开发与实施, 而不能仅从企业自身的角度来考虑。就像时下新兴的职业“用户体验”等一样, 要更多地从客户的角度来考虑, 才能产生更好的想法和解决方案。特别是在当今社会, 创新已成为国家发展进步的强劲动力, 能够找到对创造力有促进作用的因素, 无疑具有非常重要的实践意义。

本研究也存在几点局限性。第一, 本研究是一项实验研究, 未来可以通过现场研究的方式来提高其外部效度。第二, 未来研究可借鉴Grant与Rothbard (2013)的方法, 提高对内部动机操纵的效度。第三, 本研究对内部动机和亲社会动机影响创造力的中介机制缺乏探讨, 后续研究应该对中介变量进行直接测量, 揭示其作用过程。第四, 本研究没有探讨亲社会动机与内部动机的关系。亲社会动机既可能是内部取向(如:价值观), 也可能是外部取向(如:职业技能的提升) (Finkelstien,2009), 需要专门的研究对此进行查证。

吴梦, 白新文. (2012). 动机性信息加工理论及其在工业与组织心理学中的应用.心理科学进展, 20(11), 1889–1898.

薛贵, 董齐, 周龙飞, 张华, 陈传生. (2001). 内部动机、外部动机与创造力的关系研究.心理发展与教育,(1),6–11.

张景焕, 刘桂荣, 师玮玮, 付秀君. (2011). 动机的激发与小学生创造思维的关系: 自主性动机的中介作用.心理学报, 43(10), 1138–1150.

Amabile, T. M. (1979). Effects of external evaluation on artistic creativity.Journal of Personality and Social Psychology, 37(2), 221–233.

Amabile, T. M. (1985). Motivation and creativity: Effects of motivational orientation on creative writers.Journal of Personality and Social Psychology, 48(2), 393–399.

Amabile, T. M. (1996).Creativity in context: Update to "the social psychology of creativity”. Boulder, CO: Westview Press.

Amabile, T. M., & Pillemer, J. (2012). Perspectives on the social psychology of creativity.The Journal of Creative Behavior, 46(1), 3–15.

Bechtoldt, M. N., De Dreu, C. K. W., Nijstad, B. A., & Choi,H.-S. (2010). Motivated information processing, social tuning, and group creativity.Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 622–637.

Carmeli, A., McKay, A. S., & Kaufman, J. C. (2013).Emotional intelligence and creativity: The mediating role of generosity and vigor.The Journal of Creative Behavior,doi: 10.1002/jocb.53

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas,A. A., Haugen, J., & Miene, P. (1998). Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional approach.Journal of Personality and Social Psychology,74(6), 1516–1530.

De Dreu, C. K., Nijstad, B. A., & Baas, M. (2011). Group creativity and innovation: A motivated information processing perspective.Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5(1), 81–89.

De Dreu, C. K., Weingart, L. R., & Kwon, S. (2000).Influence of social motives on integrative negotiation: A meta-analytic review and test of two theories.Journal of Personality and Social Psychology, 78(5), 889–905.

de Jesus, S. N., Rus, C. L., Lens, W., & Imaginario, S.(2013). Intrinsic motivation and creativity related to product: A meta-analysis of the studies published between 1990-2010.Creativity Research Journal, 25(1), 80–84.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation.Psychological Bulletin, 125(6), 627–668.

Dewett, T. (2007). Linking intrinsic motivation, risk taking,and employee creativity in an R&D environment.R&D Management, 37(3), 197–208.

Eisenberger, R., & Armeli, S. (1997). Can salient reward increase creative performance without reducing intrinsic creative interest?Journal of Personality and Social Psychology, 72(3), 652–663.

Eisenberger, R., & Aselage, J. (2009). Incremental effects of reward on experienced performance pressure: Positive outcomes for intrinsic interest and creativity.Journal of Organizational Behavior, 30(1), 95–117.

Eisenberger, R., & Rhoades, L. (2001). Incremental effects of reward on creativity.Journal of Personality and Social Psychology, 81(4), 728–741.

Finkelstien, M. A. (2009). Intrinsic vs. extrinsic motivational orientations and the volunteer process.Personality and Individual Differences, 46(5–6), 653–658.

Forgeard, M. J. C., & Mecklenburg, A. C. (2013). The two dimensions of motivation and a reciprocal model of the creative process.Review of General Psychology, 17(3),255–266.

Grant, A. M., & Berry, J. W. (2011). The necessity of others is the mother of invention: Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity.Academy of Management Journal, 54(1), 73–96.

Grant, A. M., & Rothbard, N. P. (2013). When in doubt, seize the day? Security values, prosocial values, and proactivity under ambiguity.Journal of Applied Psychology, 98(5),810–819.

Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (1998). Reward,intrinsic motivation, and creativity.American Psychologist,53(6), 674–675.

Hoever, I. J., van Knippenberg, D., van Ginkel, W. P., &Barkema, H. G. (2012). Fostering team creativity: Perspective taking as key to unlocking diversity's potential.Journal of Applied Psychology, 97(5), 982–996.

Hofstede, G. H. (2001).Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.

Li, Y., Xie, H. L., & Shi, J. Q. (2012). Chinese and American children's perceptions of popularity determinants: Cultural differences and behavioral correlates.International Journal of Behavioral Development, 36(6), 420–429.

Morris, M. W., & Leung, K. (2010). Creativity east and west:Perspectives and parallels.Management and Organization Review, 6(3), 313–327.

Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & Schroeder, D.A. (2005). Prosocial behavior: Multilevel perspectives.Annual Review of Psychology, 56, 365–392.

Perry-Smith, J. E. (2006). Social yet creative: The role of social relationships in facillitating individual creativity.Academy of Management Journal, 49(1), 85–101.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.American Psychologist,55(1), 68–78.

Shalley, C. E., & Perry-Smith, J. E. (2001). Effects of social-psychological factors on creative performance: The role of informational and controlling expected evaluation and modeling experience.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 84(1), 1–22.

Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations:Uses in assessing rater reliability.Psychological Bulletin,86, 420–428.

Wang, C. S., Leung, A. K.-Y., See, Y. H. M., & Gao, X. Y.(2011). The effects of culture and friendship on rewarding honesty and punishing deception.Journal of Experimental Social Psychology, 47(6), 1295–1299.

Zhou, J., & Oldham, G. R. (2001). Enhancing creative performance: Effects of expected developmental assessment strategies and creative personality.Journal of Creative Behavior, 35(3), 151–167.