“地真”“女真”与“真人”

赵平安

(清华大学 出土文献研究与保护中心;出土文献与中国古代文明研究协同创新中心,北京100084)

清华简第五辑中,有一篇《汤在啻门》[1]141-148,内容是汤问小臣(伊尹)古先帝之良言,汤答以成人、成邦、成地、成天之道,十分珍贵重要。其中有下面一段文字:

汤或问于小臣:“九以成地,五以将之,何也?小臣答曰:唯彼九神,是谓地真,五以将之,水、火、金、木、土,以成五曲,以植五谷。”

(第17-19简)

整理小组注释说:“地真,疑即地祇。”《论语·述而》:“祷尔于上下神祇。”祇,地神。从《汤在啻门》上下文义看,这个注释无疑是正确的。

《汤在啻门》的“地真”,容易使我们联想到《楚帛书》中的“女填”。

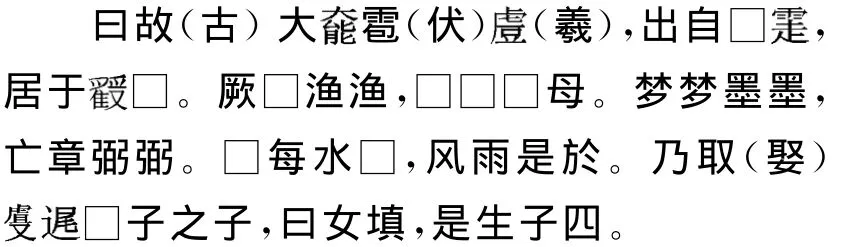

20世纪40年代出土的《楚帛书》,是近代发现的最早的简帛书籍,整体由甲、乙、丙三篇构成。《甲篇》第一章:

大意是说混沌初开的远古,伏羲取“女填”为妻,生子四人。“女填”的“填”写法特殊,向来颇多异说。李零先生在编辑《李零自选集》时,首先释为填[2]68、254。惜未作说明,故未能引起学者的注意。多年后,陈斯鹏先生引曾侯乙墓竹简真和填字、以及上博简《周易》字写法,从字形上详加论证,才使此说渐渐引起重视[3]343-345。现在看来,“女填”的“填”是从楚文字上下结构的填字省简而来,是可以论定的。徐在国教授在所编《楚帛书诂林》中就坚决肯定了这种说法[4]813。

考传说中伏羲配偶,文献多作“女娲”。汉代图像资料上,常见人首蛇身的伏羲、女娲形象,多作交尾之形,表明当时人也是把他们看作夫妻的。因此,说“女填”就是“女娲”,学界的认识是高度一致的。“女娲”之“娲”,也作“”(《世本·姓氏》)、“果”(睡虎地秦简《日书》甲种)、“希”(《帝王世纪》)、“娃”(《路史》卷十一注引《成冢记》)等,都属于音近通假的范畴。但“填”和“娲”古音相去较远,从通假上很难说通。有鉴于此,陈斯鹏先生提出一种新说,以为“女娲”称作“女填”,可能和传说中女娲填补苍天、填塞洪水有关[3]343-344、[5]。

我认为,“女填”的“填”和“地真”的“真”应联系起来理解,“填”应读为“真”。《字汇补·目部》:“真,又借作填。”“地祇”称“地真”,“女娲”称“女真”,不能说是偶然的现象。这个真应理解为“真人”的“真”。《说文解字·匕部》:“真,仙人变形而登天也。”[6]168《字汇补·目部》:“真,真人。”《说文》正是把真解释为“真人”的“真”。需要指出的是,《说文》对真的解释并不合乎它的构形本义,而是就讹变字形为说。古文字研究表明,“真”是“颠倒”的“颠”的本字。本像倒人之形,为独体表意字,后在原字上加偏旁,字形又发生省变,就成了小篆的样子[7]31-33、[8]723、[9]。顾炎武曰:“五经 无真字,始见于老庄之书。《老子》曰:‘其中有精,其精甚真。’《庄子·渔夫篇》:‘孔子愀然曰:敢问何谓真?客曰:真者,精诚之至也。’《大宗师篇》曰:‘而已反其真,而我犹为人猗。’《列子》曰:‘精神离形,各归其真,故谓之鬼。鬼,归也,归其真宅。’《汉书·杨王孙传》曰:‘死者,终身之化而物之归者也。归者得至化者,得变是物各反其真也。’”①转引自桂馥撰《说文解字义证》,上海古籍出版社,1987年版,第708页。真人的真应是借真(颠)为之,兼取其音义。《文选·郭璞〈江赋〉》:“纳隐沦之列真,挺异人乎精魄。”《文选·谢灵运〈登江中孤屿〉》:“表灵物莫赏,蕴真谁为传。”“真”都是“真人”的意思。《庄子·大宗师》多处提到真人:

何谓真人?古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士。若然者,过而弗悔,当而不自得也。若然者,登髙不慄,入水不濡,入火不热。是知之能登假于道者也若此。

古之真人,其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。

古之真人,不知说生,不知恶死,其出不欣,其入不距;翛然而往,翛然而来而已矣。《淮南子·精神训》:

所谓真人者,性合于道也。故有而若无,实而若虚,处其一不知其二,治其内不识其外,明白太素,无为复朴,体本抱神,以游天地之樊,芒然仿佯于尘垢之外,而消揺于无事之业,浩浩荡荡乎,机械之巧弗载于心。是故死生亦大矣,而不为变;虽天地覆育,亦不与之抮抱矣。

两书对真人的特点都有概括描述。《列子·周穆王篇》也说:“古之真人,其觉自忘,其寝不梦,几虚语哉?”《淮南子·本经训》:“莫死莫生,莫虚莫盈,是谓真人。”对真人的认识大同小异。概括言之,道家称存养本性或修真得道的人为真人。

除此之外,道家文献也经常提到圣人、至人。《庄子·刻意篇》:“故曰,圣人之生也天行,其死也物化;静而与阴同德,动而与阳同波;不为福先,不为祸始;感而后应,迫而后动,不得已而后起。去知与故,循天之理。故无天灾,无物累,无人非,无鬼责。其生若浮,其死若休。不思虑,不豫谋。光矣而不耀,信矣而不期。其寝不梦,其觉无忧。”《淮南子·俶真训》:“夫圣人用心,杖性依神,相扶而得终始,是故其寐不梦,其觉不忧。”《庄子·达生》:“子列子问关尹曰:‘至人潜行不窒,蹈火不热,行乎万物之上而不栗。请问何以至于此?’关尹曰:‘是纯气之守也,非知巧果敢之列。’”这些圣人、至人和真人的特点是相仿佛的。从某种程度上讲,这些圣人、至人实际上是被视同真人的。

大家知道,古代帝王也可以称真人。《史记·秦本纪》:“吾慕真人,自谓‘真人’,不称‘朕’。”《文选·张平子(衡)〈南都赋〉》:“方今天地之睢剌,帝乱其政,豺虎肆虐,真人革命之秋也。”真人指汉武帝。

从上文看,真人的使用,确实经历了一个泛化的过程。本指存养本性的得道的人,相沿称所谓修真得道的人,引申表示圣人、至人或帝王。女娲为创世之神,所以可以称“女真”,地祇为土地之神,所以可以称“地真”。

有趣的是,商汤和伊尹曾谈到真人。《吕氏春秋·季春纪第三·先己》:

汤问于伊尹曰:“欲取天下,若何?”伊尹对曰:“欲取天下,天下不可取;可取,身将先取。”凡事之本,必先治身,啬其大宝。用其新,弃其陈,腠理遂通。精气日新,邪气尽去,及其天年。此之谓真人。

《汉书·艺文志》有“《伊尹》五十一篇”,隶于道家之下。因此在伊尹的话语系统中出现“地真”是不难理解的,它应该就是伊尹作品道家特色的反映。反过来看,《楚帛书》既然有“女真”这类道家特色的表述,折射出的也可能正是它的学派倾向。

[1]李学勤.清华大学藏战国竹简(伍)[M].上海:中西书局,2015.

[2]李零.李零自选集[M].南宁:广西教育出版社,1998.

[3]陈斯鹏.战国楚帛书甲篇文字新释[C]//古文字研究:第26辑.北京:中华书局,2006.

[4]徐在国.楚帛书诂林[M].合肥:安徽大学出版社,2010.

[5]陈斯鹏.楚帛书甲篇的神话构成、性质及其神话学意义[J].文史哲,2006,(6).

[6]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1998.

[7]唐兰.释真[C]//唐兰先生金文论集.北京:紫禁城出版社,1995.

[8]李学勤.字源[K].天津,沈阳:天津古籍出版社、辽宁人民出版社,2012.

[9]谢明文.释“颠”字[C]//古文字研究:第30辑.北京:中华书局,2014.