那些曾经轰动日本社会的作品

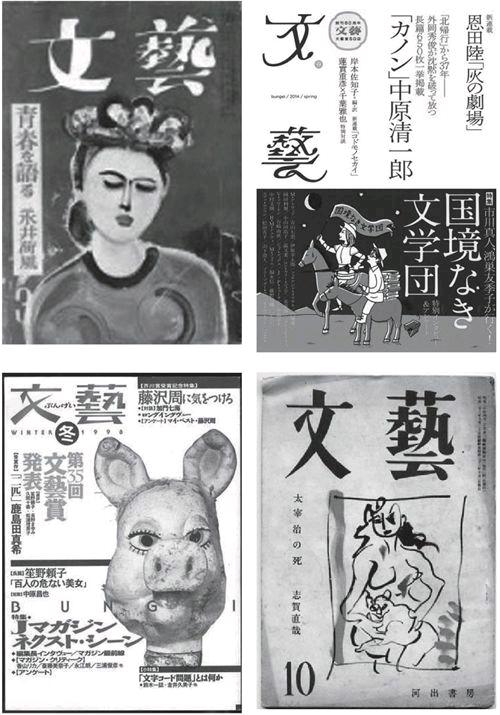

春秋迭易、岁月轮回,日本文学杂志《文艺》从1933年创刊至今已经走过了81个春秋。几度破产重组,阅尽了世间沧桑变故。它经历了怎样的社会变迁、走过了怎样的奋斗之路、为读者奉献了哪些优秀作品?且听永江朗细细道来。

——译者

20世纪30至50年代:右倾化后的日本开始进入战后时代

《文艺》杂志由改造社于1933年创刊,那是一个社会不断右倾化的时代。关于这段历史,《日本史年表·地图》(吉川弘文馆)写道,“国会势力倒退(对政党的不信任度增高)”,“极权主义抬头,军部势力增加”,“中国的反日运动激化”,“九一八事变和日本的国际孤立化”。这难道不像现在的日本吗?小林多喜二也是在这一年被刑讯、杀害的。

《文艺》创刊号(11月)刊载了石坂洋次郎的《风俗》、横光利一的《书翰》和林芙美子的《红叶的忏悔》等作品。第12期刊载了小林秀雄的《陀思妥耶夫斯基的读书笔记——论〈未成年〉的独创性》。1934年第9期刊载了川端康成的《浅草祭》。从1936年第一期开始连载林芙美子的《闪电》。这部作品在战后(1952年)由成濑巳喜男拍成电影,高峰秀子主演。1938年第五期刊载了伊藤整的《抛石子的女孩》。

当时的改造社是一家不断推出畅销书的出版社,1935年日本畅销榜第三位的《苍氓》(石川达三)、第四位的《贞操问答》(菊池宽)(战前由日本作者促进中心、战后由出版新闻社统计)皆由该社出版,同时,最早刊载在同属改造社的《星座》杂志上的《苍氓》还获得了第一届芥川奖。

1937年畅销书的第三位是石坂洋次郎的《年轻人》。1938年的第一位和第二位分别是火野苇平的《麦子与士兵》和《土地与士兵》。1939年的第二位是火野苇平的《花儿与士兵》。1940年的第二位是横光利一的《旅愁》。这些作品皆为改造社出版。

《文艺》从1939年第一期开始连载高见顺的《在什么样的星星下》,其单行本由新潮社出版,是1940年畅销书的第三位。

社会上战争的气氛越来越浓。1939年第一期刊载了杉山平助的《笔部队的决算》、尾崎士郎的《战场的觉书》以及由岸田国士、深田久弥等座谈的《笔部队看到了什么》。所谓的笔部队就是作家参军组成的部队。

1940年第七期刊载了织田作之助的《夫妇善哉》(第一届《文艺》推荐作品)。因为日美开战,1941年第12期全是战争题材,1942年的第1期则达到了亢奋的程度。齐藤茂吉写了歌曲《开战》、高村光太郎创作了诗歌《攻击他们》、草野心平也创作了诗歌《我们绝对战斗》。在“战争的意志(文化人宣言)”的特集里收录了本多显彰的《敌人》、水原秋樱子的俳句《辉煌的胜利》、保田与重郎的《神州不灭》、小矶良平的画作《战争》、石川达三的《富国的文学》、清水几太郎的《为了思想战》、岛木健作的《十二月八日》等作品。第3期刊有志贺直哉的《新加坡的沦陷》、谷崎润一郎的《正值新加坡沦陷》。第4期刊有横光利一的《军神赋》。在日美开战一周年之际,第12期改为大东亚文学者会议刊。同年(1942年),因为当时承担着言论杂志中枢作用的《改造》杂志在第8、9月合刊刊载了细川嘉六的论文《世界史的动向和日本》,而引发了“横滨事件”(细川被捕)。这是一起战时言论弹压事件。

1943年,以改造社和中央公论社为首的相关人员约60人接连被捕(四人死在狱中),改造社接到解散命令并于次年解散,《改造》杂志被迫停刊。《文艺》也在1944年第七期后休刊。从创刊走过了11个年头,说长也长说短也短。最后的几期杂志还有仅32页的(第五期和第六期)。

从1944年第11期开始,《文艺》杂志的出版单位变成了河出书房,重新发行,但已经看不到开战时的热情了,不过也不能说带有厌战的情绪。稍稍往前一些时日,7月东条内阁解散,B29开始对日本本土轰炸,塞班岛陷落,10月神风特攻队出击,11月B29空袭东京。在那种时候复刊,恐怕没有人相信日本会胜利吧。

从1945年第五、六期开始合并,以双月刊的形式出版。让人吃惊的是7、8月的合刊尽管中间隔着战败,但还是在8月20日出版了。应该是在3月份遭受的大空袭吧,但是在接下来的10月份发行的9、10月的合刊里,几乎没有涉及战败的文章。主编野田宇太郎的《细雪、三木之死》勉强可算一篇。从11月开始恢复月刊,刊登了“回忆三木清”的小特辑。三木是当时《文艺》专门撰稿人之一,负责《读书经历》《谈话》等栏目,1945年3月,因为隐藏共产党员高仓辉被检举,在战争结束后的9月牺牲在中野的丰多摩监狱。

1946年,三木清的《哲学笔记》成为畅销书,它也进入了次年的畅销书目录。不过,河出书房早在1941年11月,即偷袭珍珠港前夕,就出版了该书。

1950年朝鲜战争爆发,日本因为“朝鲜特需”(指朝鲜战争期间,美国因战争需要,向日本订购大量军用物资和服务等。——译注)而兴奋,开始了把邻国人民当作垫脚石的日本战后复兴之路。1950年成为非常重要的一年。在这一年,设置了警察预备队、清洗赤色分子、金阁寺被烧、禁售《查特莱夫人的情人》。1951年签署了《旧金山和约》,次年生效,正式从战败阶段过渡到战后阶段。1955年右派社会党和左派社会党再次统一,日本民主党和自由党联合保守,开始了1955年体制。自民党和社会党的共存关系(相互依存关系?)一直持续到1993年细川内阁成立。

从1950年第1期开始连载野间宏的《青年之环第二部》。《青年之环第一部》是1947年开始由《近代文学》刊载的,完成的时间是70年代,但是写的却是50年代的事情。从1955年第九期到1957年第三期还连载了野间宏的《大地之翼》,开始了战后派的时代。endprint

1955年第11期刊载了后藤明生的《红与黑的记忆》。在早稻田大学求学的后藤的这部作品还是全国学生小说比赛的入选作品,1962年作品《关系》被评为文艺奖佳作。

1957年3月30日河出书房破产。破产的理由被列举了很多,比如前一年的发行数是963本,只从营业天数来考虑的话每天出版新书三本,可以说是典型的一停业马上就倒闭的企业经营状态。1951年的笠信太郎的随笔《论事物的看法》创造了历史纪录。那之后还出现了文学全集热,呈现了一时的繁荣。可是这种高傲自满导致了后面的糟糕的经营状态。出版界出现了“畅销书破产”这样的词汇,是指畅销书一出现,就会出现危险的经营状况。恐怕根源就出自河出书房吧。1957年5月河出书房更名为河出书房新社重新开业。

20世纪60年代:不是追问战争而是探讨战后的时代

越南战争爆发。

小田实的随笔《什么都去看一看》成为1961年的畅销书。这本书虽不是《文艺》刊载,但是由河出书房新社出版。1962年,文艺奖设立。

1963年第二届的文艺奖戏曲类佳作颁给了藤本义一的《日晷的家》。师从于川岛雄三的藤本,后来成为非常有名的电视节目主持人和小说家。1964年第二期的石原慎太郎的《行为与死》的单行本创同年畅销书第九位。

1964年东京举办了奥运会。高速公路贯通、新干线通车,东京发生了日新月异的变化。人们都说电视的普及开始于当时的皇太子和正田美智子在1959年的结婚仪式,其实真正的普及应该始于奥运会前后吧。那是一个奥运经济效应时代。

顺便说一下这一年畅销书排名的第一位是河野实和大岛美智子的《凝视爱与死》(大和书房)。对于当时六岁的我来说几乎没有什么记忆,不过已经拍成了电视剧和电影,也曾听过录制成唱片的歌曲,感觉好像是《挪威的森林》和《在世界中心呼唤爱》的鼻祖。

1966年第四届的文艺奖颁给了金鹤泳的《冻僵的嘴唇》,之后他又有《冬之光》等四部作品入围芥川奖。1985年自杀而死。

看一下《文艺》前后的目录。从1962年第三期开始连载野间宏的《青年之环第三部》(到1964年第四期)。1962年的文艺奖(长篇类)获奖作品是高桥和巳的《悲之器》,佳作(中短篇类)是柘植光彦的《不背叛的五人》和刚才提到的后藤明生的《关系》。

1966年8月—1967年3月,江藤淳的评论《成熟与丧失》发表。

1966年11月—1967年4月,吉本隆明的评论《共同幻想论》发表。

《文艺》杂志在同一时期连载了江藤和吉本的这两部代表作。小田实等在1965年成立了“维护越南和平市民联合会”。1966年在早稻田大学举行了反对学费上涨的游行。1968年大学革命达到高峰。一提到1968年,人们就会把二战后扎堆出生的人等同于全共斗(指以大学为单位,由无党派激进系统的活动家和一般学生所组成的全学共斗组织。——译注)和亚文化,关于这一点很多人都有描述,在此不赘,总之是战后日本社会一个很大的转折点。

小田实、石原慎太郎、高桥和巳、江藤淳、吉本隆明,光是罗列一下作家的名字,似乎就能了解那个时代。毋庸置疑,他们不仅仅活跃于60年代,除了1971年去世的高桥和巳,他们在七八十年代都活跃于第一线,江藤淳1999年自杀,小田实于2007年去世,吉本隆明活到2012年,石原慎太郎依然健在。

1968年河出书房新社申请了企业重组,第二次宣布破产。

60年代的文学到底是什么?1960年是战后第15年,到1970年就是四分之一世纪。这是一个不追问战争,而是探讨战后的时代。并且对于现在的我们来说,还在受《成熟与丧失》和《共同幻想论》的影响。

20世纪70年代:远离战争的年代

1970年第四期刊载了古山高丽雄的《八号院子的黎明》,第八期刊载了古井由吉的《杳子》。前者获得了第63届,后者获得了第64届芥川奖。古山曾是原河出书房的编辑,1957年河出破产时辞职。安岗章太郎的芥川奖获奖作品《坏伙伴》中就出现了以古山为原型的男性。

1970年,举办了大阪国际博览会,主题是“人类的进步与和谐”、发生了淀号航班劫机事件、进行了反抗日美安保条约的政治运动、三岛由纪夫因为武装政变未遂切腹自杀、英国“披头士”摇滚乐队解散、美国爵士乐巨擘之一阿尔伯特?艾勒去世。这一年的畅销书第一位是盐月弥生子的《婚丧嫁娶礼仪入门》。第二位是曾野绫子的《为了谁的爱》,销售量都达百万册以上。为什么《婚丧嫁娶礼仪入门》会成为畅销书的第一位?我的推测如下:战后扎堆出生的人们开始离开家乡来到城市就职和求学,也有结婚的。他们独自生活,平时的衣食住都没有什么问题,但是却不了解婚丧嫁娶的规则。比如同事结婚的时候该送多少钱的红包?去参加上司父母的葬礼应该说点什么?在家乡的时候,问一下父母或者邻居家的阿姨以及亲戚家的叔叔就一清二楚了,可是在城里生活,这些都不清楚,所以需要一本讲明这些传统礼仪的书籍。《为了谁的爱》畅销的原因可能是大家都渴望爱吧。

1973年第六期刊载了中上健次的《十九岁的地图》,后来被柳町光南拍成电影。1973年是石油危机和物价飞涨的一年,现在想想都觉得不可思议。1973年的畅销书是小松左京的《日本沉没》,自此末日论成为热门话题。

从1976年第十期开始连载中上健次的《枯木滩》,这一年的文艺奖颁给了外岗秀俊的《北归行》。可能是谁预测到他将会在新闻界大有作为吧。1976年村上龙的《接近无限透明的蓝》引起人们关注,获得第75届芥川奖,销售量突破百万册。这一年《跑帕伊》杂志创刊、田中角荣因为洛克希德事件被捕、河野洋平等创立新自由俱乐部。人们认为1955年体制也许会结束,可是又顽强地残存下来了。

1977年第5期刊载的三田诚广的《我是谁》获得前期的芥川奖。第11期刊载了三田的《孩子没出生的日子》。与三田同时获得芥川奖的是池田满寿夫的《献给爱琴海》。当时池田已经作为画家确立了自己的地位。也许是想以其他形式进入《文艺》吧。

这一时期角川书店把电影和文库书籍捆绑到一起,通过电视广告大肆宣传的推销手段席卷整个市场。

1976年凭借《岬》获芥川奖的中上健次是1946年生,村上龙是1952年,三田诚广是1948年。自此,战后出生的作家开始成为文学中心。

1977年的畅销书是汽车评论家德大寺有恒的处女作《盲目选车》。他指出:被认为是达到世界级别的日本车,比如说与德国的大众车相比的话,何止是低劣,根本就没有可比性。这也成为改变日本汽车生产的契机,普通居民开始拥有私家车。似乎日本消费的转折点也在此时出现。

1979年第5期刊载了川西兰的《到春天的脚步最早到来时》,我并不是他的粉丝,不过我居住的公寓离他的老家不远。这一年的文艺奖颁给了冥王雅子的《某女郎的一瞥》和宫内胜典的《南风》。畅销书的第1位是和泉宗章的《算命占星学入门》和《天中杀入门》。占卜类书籍自此成为畅销书目录里的常客。不过后来和泉却转身成为占卜否定派。我曾经采访过晚年的和泉,当时他也很严肃地批判了占卜和占卜热。

索尼在1979年7月开始售卖随身听,日本人听音乐的方式从此改变。也许没有当年的随身听就没有今天的iPod和iPhone。不过随身听开始上市时销售情况并不乐观。

70年代是战后扎堆出生群体反响最大的时代。这个时代开始于1968年世界上发生的年轻人叛乱。1968年还是学生的他们到了70年代开始进入社会工作。公司成了新进职工、普通职工的天地。与60年代的高桥和巳、小田实、江藤淳等最大的不同就是他们没有经历过战争。这也直接导致他们与美国产生了距离感。也许可以说不用担心他们有战败经验吧。

话虽如此,但并不能说70年代出道的作家就完全没有战争的记忆。因为周围总会有亲历过战争的父辈、长兄、邻居和亲戚等,或者是位于日本国内的美军基地以及其他设施。出生于佐世保的村上龙的一个特点就是以福生为背景进行创作。

20世纪80年代:从生产到消费的时代

1980年的文艺奖颁给了田中康夫的《总觉得,水晶》等,次年1月该书的单行本成为畅销书,书名也成了流行语,对流行非常敏感的女大学生被称为“水晶族”“~~晶族”。这部作品批判了开始于70年代后期的消费文化的大变化,现在回想一下,这是决定战后时期完结的标志性作品。可以说战后25年的日本社会(也就是泡沫经济及其崩溃)全都压缩到了这部小说里了。

社会上开始流行相声。北野武等的犀利的语言被接受,比如说很多人一起闯红灯的话就不怕。这也是一个嘲笑虚情假意,认为赤裸裸地把狂野的内心世界表露出来为好的时代。

1980年第3期立松和平的《远雷》获得野间文艺新人奖,第二年拍成电影。

1981年的文艺奖颁给了堀田明美的《1980年爱子16岁》等,前一年获奖的田中康夫是一桥大学的大学生。堀田1964年生,获奖时还是个17岁的高中生,成为最年少的获奖者,引起社会轰动。这部作品被拍成电影、电视剧,改编成漫画等,电影由今关明好导演,富田靖子主演。也是富田靖子和松下由树(当时松下幸枝)的处女作。

刊载在1982年第11期上的唐十郎的《来自佐川君的信——舞踏会的手帖》成为第二年的畅销书。这是以前一年发生在巴黎的耸人听闻的日本留学生杀人、食人肉事件为题材的作品,获得了1982年后期的芥川奖。这部作品也因为是事件当事人写的小说而备受关注。

1983年第10期刊载了桐山袭的《游击队传说》,这是一部描写对昭和天皇实施恐怖袭击计划的作品,由于《周刊新潮》杂志发布了煽动性的报道,右翼团体开始举行抗议活动。之后第三书馆出版盗版本(正版单行本由作品社发行),即所谓留在战后出版史上的“菊花禁忌”事件(日本人崇尚菊花,皇室把16瓣的菊花作为家徽,因此也有人把日本称为“菊花王朝”,因为此部作品的禁止出版与皇室有关,所以称为“菊花禁忌事件”。——译注)。

1983年7月任天堂开始销售家用电脑,电游时代开始。可以称为“物语商品”吧,通过故事来刺激鉴赏者的想象力,电影、漫画、广播、电视等媒体不断出现,但当时并没有预想到影响力如此之大。不久,游戏也对轻小说等文艺等产生了影响。

1984年文艺奖颁给了平中悠一的《她是雨》。

从1985年第11期开始连载高桥源一郎的《优雅而感伤的日本棒球》。后来经过大幅改编,于1988年发行了单行本,并获得了第1届三岛由纪夫奖。1985年的文艺奖颁给了山田咏美的《做爱时的眼神》。此作品不仅成为文学粉丝们的话题,在社会上也引起了广泛关注,成为畅销书。1987年由导演神代辰巳拍成电影,主演是樋口可南子,筱山纪信还出版了她的写真集。在打工的SM夜总会的照片居然被《写真周刊》刊载,也引起了作者本人的关注。作品还入围了芥川奖,报纸作了整版的宣传。山田咏美的出现成为社会性的事情。

1985年日航发生了空难事故、日本国内确诊了第一例艾滋病患者。1981年,《FOCUS》写真周刊创办成功,各种写真周刊因此不断出现。9月,“广场协议”签署,经济泡沫开始显现。

《文艺》杂志从1986年开始改为季刊。山田咏美在1986年春季刊上发表了《手指的游戏》,在夏季刊上发表了《杰西的背骨》,在文艺奖特刊上发表了《蝶之缠足》,有影响的作品不断问世。这一年的文艺奖佳作颁给了梅田香子的《胜利投手》。

1986年《男女雇用机会均等法》颁布。北野武率领着他的武军团闯入讲谈社,此后,写真周刊的销售一落千丈。

1987年的文艺奖属于笹山久三的《四万十川——淳良的夏天》。此作品还获得了坪田让治文学奖,后被导演恩地日出夫拍成电影。另外他还把《淳良的夏天》作为《四万十川》的第一部,一直创作到1996年的第6部《河川流过心田》。endprint

1987年国家铁道改制为JR(私有化)、凡·高的《向日葵》以58亿日元被拍卖。现在想想那正是泡沫经济的鼎盛时期。俵万智的和歌诗集《色拉纪念日》出乎意料地突破200万册,成为最畅销书。

1988年的文艺奖颁给了长野真由美的《少年阿里斯》。在出版界最畅销的书是村上春树在前一年出版的《挪威的森林》。

我在这一年的夏天辞掉了工作,成为自由撰稿人和编辑。虽然社会上经济一片大好,但我还是非常担心半年之后会被饿死。并不是所有的人都享受到了泡沫经济带来的恩惠。也许对我来说没有饿死就是恩惠吧。

1989年1月昭和天皇驾崩、11月柏林墙被推倒。在出版界吉本芭娜娜大受欢迎,相继有《厨房》《哀愁的预感》《斑鸠》《白河夜船》等畅销书问世。消费税在这一年开始征收。1989年的文艺奖归属比留间久夫的《是·是·是》。刊载该作的《文艺》杂志在新宿二丁目的书店里成为抢手货。古井由吉的连载《假往生传试文》在夏季刊结束。

可以说1989年是一个时代的转换点,并不是想说从昭和年代转换成了平成年代,一个人的寿命并不能左右一个时代,只是碰巧了。从第二次世界大战开始经过了朝鲜战争、越南战争,持续多时的冷战格局被打破。对苏联、东欧的人们来说,发生了翻天覆地的变化,日本人也直接或间接地受到了影响。在这一层意义上说80年代是从《总觉得,水晶》开始,以《是·是·是》结束的时代,是让人感觉“真正的战后结束的十年”,没有受本国战争拖累的文学成为主流。

70年代生产是一个大课题,80年代是一个重视消费的时代。以前考虑的事情是如何大量生产来赚钱,并没有考虑过赚来的钱怎么花。人们想要的电视、洗衣机、冰箱和汽车等不断上市,不用仔细考虑可花钱的地方就有很多。可是当人们购买的东西达到一定程度后,就开始为金钱和时间的消费发愁了。70年代创刊的《跑帕伊》杂志就是教人们如何花钱。《皮阿》杂志就是教人们如何使用时间。不过阅读这两本杂志的都是年轻人,对于成年人来说还依然很迷茫。在这样的背景下,《总觉得,水晶》出现了。

20世纪90年代:泡沫经济崩溃,浮躁和不安共存的时代

1990年夏季刊刊载了鹭泽萌的《时髦的孩子》。文艺奖特刊刊载了花形满的《怪兽将要出现的晚霞》。这一年的文艺奖颁给了芦原素直的《青春摇滚》。这部作品还获得了直木奖,被大林宣彦拍成电影,成为畅销书。

社会上开始乐队热。很多乐队都从TBS的深夜节目《平成名物TV 三宅裕司的帅乐队天堂》诞生。比如抢跑小孩、BEGIN,等等。不过出现在芦原小说里的乐队与此略有不同。与其说喜欢音乐,倒不如说在轻松的氛围中开始组建乐队的年轻人在增加,很多乐队名出现在一个叫《乐队舞起来》的杂志里。

从1991年夏季刊开始连载松浦理英子的《拇指P的学习时代》(到1993年冬季刊结束)。1991年特刊上稻叶真弓的《旋转华尔兹》由若松孝二导演拍成电影,主演町田町藏,也是当年的畅销书。

在日本的出版界,1991年被称为“裸照”元年。2月筱山纪信的《water fruit》(樋口可南子)、11月的《Santa Fe》(宫泽理惠)开始发售。把有名的女演员、偶像作为拍摄对象的裸照(此词是由原《周刊现代》的主编元木昌彦创造的)写真集不断出版。

1993年的文艺奖佳作是大石圭的《忘记穿的另一只鞋》。那之后有很多恐怖作品被发表,2003年拍成电影的《咒怨》的作者在电影剧本领域成为畅销书作家。

如果说80年代《文艺》是山田咏美的时代,那么90年代的《文艺》就是藤泽周的时代。1993年冬季刊发表了其处女作《向左转的区域》、1994年夏季刊发表了《醒悟》、1996年秋季刊发表了《刺青》、1997年夏季刊发表了《西贡选拔》、1998年夏季刊发表了《布宜诺斯艾利斯半夜零点》。还有笙野赖子也表现不俗,1995年秋季刊上发表了《母亲的发达》、1997年的冬季刊上发表了《说教师卡尼巴德》。

泡沫经济一直从1986年年末持续到1991年年初。这期间虽然也进行了紧缩土地方面的融资总量和金融,并且由于开征消费税使景气指数一度骤降,但是大家都认为那只是暂时的不景气,因为他们认为拥有世界第一的经济实力、世界第一的聪明头脑、世界第一优秀的日本人不可能失败。所以一直到90年代中期都很浮躁。书籍、杂志的销售额持续增长到1996年。

1995年发生了阪神淡路大地震和沙林地铁毒气事件。从1997年到1998年,北海道拓殖银行、日本长期信用银行、日本债券信用银行、山一证券、三洋证券等相继倒闭。阪神淡路大地震让人们再次感受到了大自然的能量和其带来的巨大灾害,同时损毁的高速公路和大楼也撼动了人们对土木建筑技术的自信。沙林地铁毒气事件撼动了人们对日本治安的自信。社会进入到了就连水和社会治安都要花钱的时代。还有大型金融机构的倒闭使日本丧失了对经济的自信。大型金融机构的失败虽然对日本经济的影响非常大,但是我认为却大不过给广大日本国民带来的精神打击,并且也直接或间接影响了日本文学。简单地说因为浮躁,即使写了景气时代的好作品,也不会有人看。人们想看的是即使不景气,却是描写因浮躁而产生恍惚和不安的作品。

1995年的文艺奖是伊藤高见的《在副驾驶席上尽情舞蹈吧》,在2006年伊藤还凭借《扔在八月的路上》摘得芥川奖桂冠。1996年的文艺奖优秀作品是佐藤亚有子的《出租肉体》。之后这部著作也在电子图书界引起关注。1997年的文艺奖颁给了星野智幸的《最后的叹息》。之后的《俺!是俺》获大江健三郎奖,并被拍成电影。

1998年的夏季刊刊载了铃木清刚的《摇摆舞缝纫机》和藤泽周的《布宜诺斯艾利斯半夜零点》。前者获三岛奖,后者获芥川奖。俵万智的译作《乱发》在秋季刊结束连载。单行本《巧克力语译乱发》成为畅销书,封面是野村佐纪子的照片。冬季刊刊载的是笙野赖子的《一百个危险的美女》。当年的文艺奖颁给了鹿岛田真希的《两匹》。endprint

1999年的夏季刊刊载了长野真由美的《超少年》,秋季刊刊载了铃木清刚的《男孩女孩》、角田光代的《东京宾馆》。冬季刊刊载了D的《毛绒玩具》。1999年春季刊的副本的主题是“向J文学(都市个性化文学。——译注)进发!”。关于“J文学”褒贬不一,我本人持肯定观点。不过有一天我拜访大月隆宽的时候,他说“听说你在为别人吹捧啊”,我才意识到世界上还有人持否定意见。希望大家记住在这一期刊载了李莉·弗拉恩肯(原名中川雅也)的《大麻农家的新娘》。“J文学”并不是什么了不起的东西,只不过是对90年代出道或当红的作家的一种称呼。如果在1989年和1990年之间画一条线的话,也许就是人们好像发现了一直没有注意到的什么东西。

不仅仅是《文艺》,再看一下日本的小说,这也是各类能人从其他行业纷纷拥入的十年。有来自音乐界的辻仁成、町田康、中原昌也,来自时尚界的铃木清刚(某知名服装品牌的制版师),插图解说界的李莉·弗拉恩肯和D。被称为“战后的时代”在1989年结束了。一无所有的时代本来就需要各种能人,这样也许更容易理解。当然,一直从事文学的人还是占多数。

1999年7月,江藤淳自杀。直接的理由就是要死在妻子之前和摆脱脑梗塞后遗症的困扰。对于时代和《文艺》杂志来说,都是非常有象征意义的死。如果没有江藤的话,恐怕就不会有《总觉得,水晶》的问世。石原慎太郎会怎么样呢?《成熟与丧失》是讲述“第三新人”的作品,但是远离了江藤的用法的“成熟与丧失”这一关键词不是更适合整个20世纪后半期的日本文学和文化吗?

21世纪00年代:战后时代结束,网络时代开始

20世纪就这样结束了。没有星球大战,也证明了诺查丹玛斯的预言荒诞无稽。

21世纪日本文学是由绵矢莉莎揭开的序幕。获得文艺奖的就是刊载在2001年冬季刊上的《Install未成年加载》,17岁的在校高中生获奖成为热门话题。2003年秋季刊的《欠踹的背影》获芥川奖,单行本的发行创造了纪录。这是一个让人真实地感觉到世纪变化的一个纪录。也许因为与绵矢一同获得芥川奖的是金原瞳,所以不由得产生了那种想法。

如果光说年轻的话,早在1981年堀田明美就获得了文艺奖(《1980年爱子16岁》),绵矢并不是第一个。不过,2000年获得素有“写真界芥川奖”的“木村伊兵卫写真奖”的是长岛有里枝、蜷川实花和HIROMIX三位年轻美女,也许有些牵强,所以就认为由大妈们创造文化的战后时代结束了,今后就指望这些年轻美女了。好像是一个美好愿望,指望她们,她们就会想方设法不让大家失望。

确实时代发生了变化,因为Windows95的上市,1995年因特网被普遍推广。但是实质性被推广是从2001年前后,是从日本软银集团配置路由器开始的吧。亚马逊开始在日本推广服务也始于此时。池袋的杰恩库堂书店扩大到2000坪(日本的1坪约是3.3057平方米。——译注),2001年苹果发布iPod。虽然斯坦利?库布里克电影中的未来没有到来,但是人类迎来了网络新时代。

年轻作家层出不穷。2003年凭借着《黑冷水》获得文艺奖的是17岁的羽田圭介、2005年凭借《平成机关枪》获得文艺奖的三并夏只有15岁,更新了最年少获奖纪录。2002年凭借《履历书》折桂文艺奖的中村航,之后发表的小说《100次的哭泣》成为畅销书。与三并夏一起凭借《窗灯》获得文艺奖的青山七惠,2007年凭借《一个人的好天气》摘得芥川奖。

2004年的文艺奖颁给了山崎拿奥卡拉(原名山崎直子)的《不要嘲笑人的性别》和白岩玄的《野猪大改造》。后来影视化,大受欢迎。《文艺》发表的作品一直是电影、电视剧等青睐的对象。从70年代开始,角川书店就使用多媒体商业手段,通过大肆宣传电影,来刺激文库图书销售。不过,影像商业手段不仅仅指剧场的上映和空中电波的播送,还包括通过录像、DVD、蓝光高清DVD等的租借提高收益,因此他们积极地从《文艺》中搜寻原作。书店里也设立了被影视化了的作品专柜。《文艺》或者说河出书房新社从2004年到第二年推出了:《欠踹的背影》《不要嘲笑人的性别》《野猪大改造》等畅销书,可谓可喜可贺的一年。在整个出版界,2003年养老孟司的《糊涂的墙壁》突破300万册,罗琳的《哈利?波特》系列被疯抢、片山恭一的《在世界中心呼唤爱》大为畅销。

另一方面,2004年4月在伊拉克发生了杀害日本人质事件,声称对自己的行为负责的人质,成为众人谴责的对象,令人生厌。从这时开始人们抨击不受欢迎的家伙的情绪高涨。这也许是人们对泡沫经济崩溃后,经济景气甚至是自信没有一点回归迹象的焦虑吧。

2006年在《文艺》杂志冬季刊上发表了绵矢莉莎的《梦女孩》。这也是继《欠踹的背影》之后,人们期望的芥川奖获奖者的第一部作品。

2007年的文艺奖颁给了矶崎宪一郎的《重要的孩子》。矶崎在2009年凭借着《最后的住处》获得芥川奖。

发表在2009年夏季刊上的中村文则的《掏摸》,获大江健三郎奖,同时英译本入选美国《洛杉矶时报》推理?惊险类文学奖。

21世纪10年代:超越9·11、3·11

在本世纪的最初十年里,发生了美国的9·11恐怖袭击事件和不能自拔的阿富汗战争、伊拉克战争等,世界性的闭塞感增强。冷战结束已经十年,但是世界没有一点好转迹象。结束了1955年体制的日本,并没有让人觉得特别宜居。

最大的事件就是东日本大地震和福岛第一核电站事故。核泄漏事故到现在依然没有结束,还存在着大规模爆发的可能性,仍在避难的人们生活的复兴、向东电公司和国家要求的补偿仍然没有落实,什么都没有解决,甚至是没有解决的迹象。因此伊藤正幸的《想象收音机》备受关注。

从2010年春季刊开始连载赤坂真理的《东京吡啶》。这部作品在东日本大地震之前就开始创作了,到作品完成、单行本问世、成为畅销书已经到了2012年。讲述的是日本的战争责任和与美国的关系(再现了江藤淳的影子!)。但是修改宪法作为现实的政治课题突然浮出水面恐怕是作者本身始料未及的吧。

2010年春季刊刊载了岛本理生的《荒谬的祈祷》。同年单行本发行,成为畅销书。

2012年鹿岛田真希的《黄泉巡游》获芥川奖。

从20世纪末开始,网络的力量不断向人们渗透,不久进入宽带时代井喷式发展。2008年iPhone上市(美国是2007年)。转眼之间发展到了智能手机时代,就连从不赶时髦的我都用上了iPhone5。以前的手机功能好像只是携带式留言电话。可是开始使用iPhone之后,备忘录、闹钟以及天气预报等都依赖它。环顾一下电车,70%左右的人都在看智能手机。

在写这篇文章的时候,我还感到震惊,iPhone在日本上市是2008年7月,只不过五年的时间,就觉得有很多人在用。

进入2013年,经常看到有人浏览平板机或者电子书。就连我在电车上的很多时候都是通过Kindle在看书。只有半年时间(到写这篇文章时)就发生了这样大的变化,在20年后《文艺》杂志创刊100周年的时候会变成什么样呢?完全想象不出来。还在发行纸质版的《文艺》杂志吗?

(郑爱军:青岛理工大学外国语学院副教授,邮编:266555)endprint