善治的三维定位

吴畏,华中科技大学国家治理研究院,湖北武汉430074

善治的三维定位

吴畏,华中科技大学国家治理研究院,湖北武汉430074

善治可以分别做出形式定义和实质定义。目前大多数文献涉及的主要是实质定义,而且这些实质定义往往表现为与具体语境、实践领域和理论视角等密切相关的工作定义。从哲学的立场上看,需要从本体论、方法论和实践论上引入三对范畴来分别对善治的不同定义进行澄清,即事实与价值、分析与综合、描述与规范。把握善治的基本规定要根据事实与价值这对范畴,而对善治的构成要素的说明需要分析与综合这对范畴,描述与规范这对范畴则是阐明善治的具体意义所不可或缺的。善治在三维定位中其概念本质得以彰显,基本逻辑结构得以揭示,同时形成共同的善治理念和建构统一的善治理论所面临的主要问题得以呈现。

善治;治理;善治指标;治理指数

要对不同的语境、理论和实践中所使用的善治概念进行澄清,需要首先考察一个问题:怎样来定义善治?从“善治”的构词法(形容词“善”加名词“治理”或副词“善”加动词“治理”),以及“善”的主要用法(“‘善治’中‘善’有时被用做副词[adverb]来评价治理过程,而在另一些情况下被当做形容词[adjective]来评价治理过程的结果”[1])来看,可以用形式定义和实质定义两种方式来定义善治。所谓形式定义,这里是指通过形而上、思辨或逻辑的方法去说明善治的一般规定性和内在逻辑。所谓实质定义则是根据不同理论语境和实践状况下“善治”所被赋予的具体涵义及其不同用法来说明它的实质内容和概念边界。目前大多数文献涉及的主要是实质定义,而且这些实质定义往往表现为与具体语境、实践领域和理论视角等密切相关的工作定义。从哲学的立场上看,需要从本体论、方法论和实践论上引入三对范畴(事实与价值、分析与综合、描述与规范)来对这些工作定义进行多维度的分析和说明,这是因为,把握善治的基本规定需要事实与价值这对范畴来进行本体论定位,而对善治的构成要素的说明需要分析与综合这对范畴来做出方法论定位,而通过描述与规范这对范畴可以对善治进行实践论定位来说明它的具体意义。

一、本体论定位:事实与价值

在国际治理(或全球治理)、国家治理、合作治理、地方治理和公司治理等语境中,加在治理前面的限定词实质上规定了善治所能被应用的对象范围。问题是在一个从全球这个宏观范畴到公司这个微观范畴的对象序列当中,治理一词的不同涵义和具体用法有没有共同的规定性和意义的连续性?如果没有,善治就很可能是个言之无物的空洞概念。对这个问题的解答,需要引入事实与价值这对范畴来分析治理能指称何种社会事实,以及善治又是怎样的判断。

(一)治理所指称的社会事实

为了澄清治理所指称的是何种社会事实,需要对它进行语用学的历史和现实考察。由于治理出现频次很高的语境是西方国家的政治科学(包括广义的管理科学),而使用范围最广的是各种国际组织,下面就分别就这两种情形下治理所指称的社会事实做简要分析。

虽然英文governance源自法文gouver-nance,并有着现代启蒙的传统,但它在西方国家的使用中所指称的社会事实却是因国别和时期而异的。例如,罗兹(R.A.W.Rhodes)通过对英国作为福利国家进行政治改革和倡导公共管理的分析后认为,在政治科学与政治变革领域,治理表明了政府一词意义的变化,它主要指的是统治(governing)的一个新过程,或者是原有规则变化的条件,或者是管制社会的一种新方法。在此意义上,至少存在六种分别使用治理的情况:(1)作为最小国家;(2)作为共同治理;(3)作为新公共管理;(4)作为“善治”;(5)作为社会—控制系统(socio-cybernetic system);(6)作为自组织网络[2]。在这六种用法当中除第4种情形外中,治理所指称的并不是传统社会理论或社会科学通常所讨论的实体性社会现象和社会事实,其中较为一致的社会事实是对社会运行的结构-功能关系根据现实情况(政治、经济、社会、行动者)的变化来对权力分配和运作方式进行调整或创新,因而是一些关系性、结构性的社会事实。

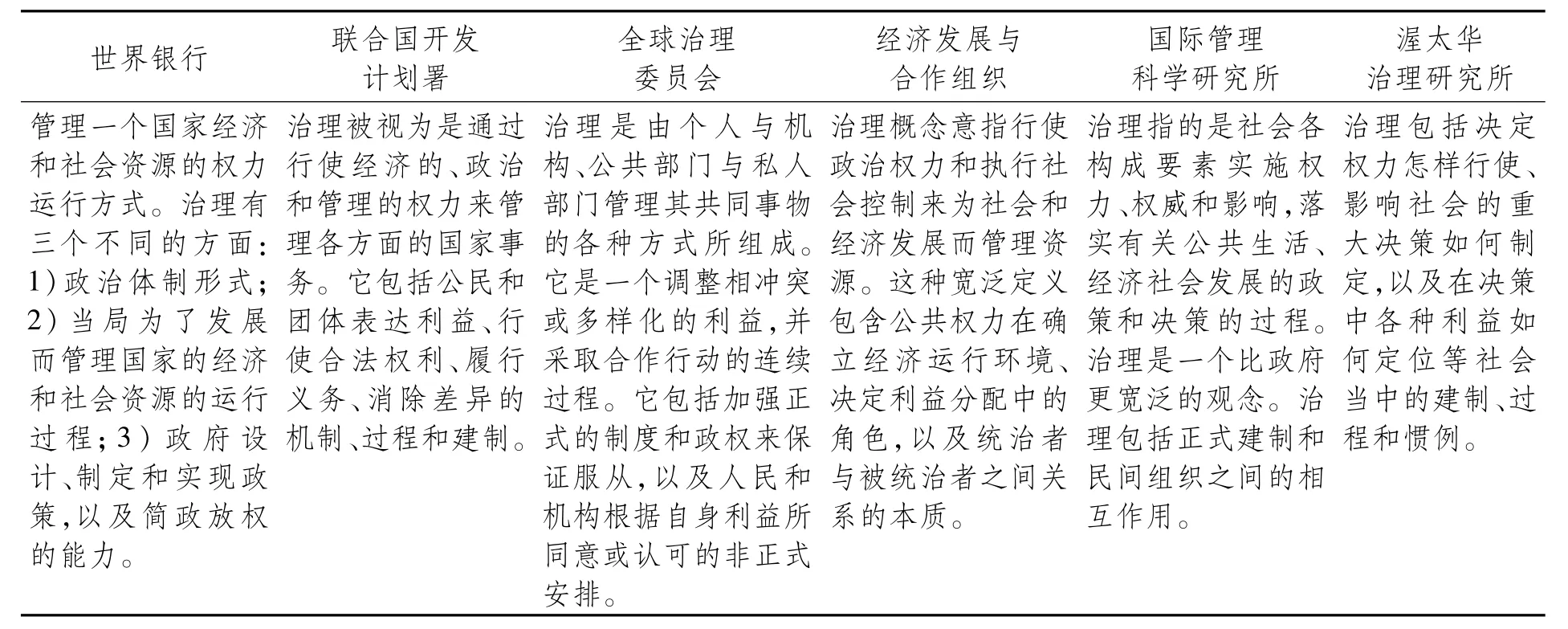

在国际关系范围内,自从世界银行在1989年用“治理危机”描述当时的非洲形势以后,“治理”一词被广泛使用,它与发展政治,特别是与后殖民世界的发展密切相关。尽管在这种说法当中,这个词语通常简单地等同于单个国家内的“可治理性”(governability),但很明显它力图寻求新方式来描述国际关系的一部分。这种国际关系不仅包括国家,也包括非国家和公开的非政治团体(特别是在国际货币机构和多国合作组织中的)[3]。这种用法所包含的具体背景是世界银行试图禁止讨论“意识形态和政治”问题,并使之与关于经济和效率的技术思考分离开来。可以说,世界银行关于“治理”的这种用法具有一定的范式意义,并影响着其他的国际组织和研究机构(表1)[4]关于治理的理解和定义。

表1 六个国际组织和研究机构关于治理的定义

在表1所列举的六种定义当中,治理所指称的社会事实主要有:(1)政治体制和权力构成及其运行方式;(2)经济社会发展;(3)决策及管理过程;(4)制度与惯例;(5)公民、团体和民间组织。这里,治理所指称的对象既包括社会存在实体,又可以包括社会运行的结构和过程。国际组织或研究机构关于治理一词的用法,实际上是根据全球化的发展要求来把它作为对发展中国家进行经济和发展援助的操作标准,而这些标准作为对一个国家政治的、意识形态的、社会的和文化的综合考量又依赖于西方发达国家所设定的假设。

如果综合上述两种情形中关于治理的定义和用法,治理所具有的较为一致的基本涵义或如罗斯诺(James Rosenau)所指出的:所有的治理指的是为社会系统达到其目标而掌舵的机制[5]296。从语用学的立场来看,西方国家和国际组织使用治理一词的基本动机、历史背景、应用对象、理论基础都是不相同的,因而治理所涉及的具体内容很多,并因政治体制、经济模式、社会结构、法律体系而异。当这个词被越来越多人使用,他们不断地赋予它不同的涵义,并用它来指称太多东西的时候,这个概念的本质又会发生怎样的变化?难怪奥菲(Claus Offe)要提出这样的问题:治理是一个“空洞的能指(signifier)”吗?[6]因此,从社会事实的角度来反思治理的所指与能指问题,对于澄清治理的实质定义具有基础性意义。接下来的问题是,与治理一词相随而出现的善治又会是怎样的一个概念呢?它能避免“空洞的能指”吗?

(二)作为价值判断的善治

虽然对于治理所指称的社会事实的澄清,是对善治构词逻辑进行分析的前提。但善治的语义学内涵,到底是由“善”还是由“治理”来规定的呢?善治的语用学逻辑应当从理论还是从实践的立场来分析呢?对这两个问题的回答需要考察善与治理的价值关联方式,即善治怎样作为价值判断。

如斯莫茨(Marie-Claude Smouts)所分析的,在当时(上个世纪80年代)的国际关系领域,治理作为一个包罗万象的词语,有时与政权观念联系起来,有时与全球秩序概念联系起来,与治理概念相伴随的限定词(qualifier)是“善治”。所谓全球治理所依据的标准就是有效性:安排议题,解决问题和处置共同利益[7]。换句话说,善治实际上是作为关于治理的实用标准而被引进来的,这样就使得善治成为了治理概念所不可或缺的内在价值构成要素,治理概念因而就具有更强的实践意涵和功能。就世界银行而言,这种实践意涵和功能包括两方面:一方面是根据有效性要求来确定经济支持和发展援助的必要条件,另一方面是以善治作为发展理念来促进发展中国家在政治、经济、社会、法治等方面的改革。莱夫特威克(A.Leftwich)把世界银行所提出的治理与善治的主要内容归纳为:有效的公共服务,确保契约的独立司法系统和法制构架,公共资金的预算管理,独立的公共审计,对代议制立法机关负责,各级政府尊重法律和人权,多元化的制度结构,出版自由[8]。不难看出,这些具体内容源自发达国家在政治、经济、社会、法治等方面的成功实践,但对于发展中国家而言其实都是有待实现的具体目标,其他一些国际发展组织和机构也相信这些是全球发展的一个即使不是基本的但却是重要的前提条件。因此,善与治理的一种重要连接方式其实就是工具合理性。

由于治理一词的意义存在着含混性和多样性,善的意义也也是如此,这在某种意义上造成了善治的理论“空场”,但善治作为关于治理的正向价值判断这一主题则是非常明确的。在这个价值判断当中包含着两个基本问题:第一个是为何而善,第二个是因谁而善。为何而善的问题可以从对治理的过程和结果的工具论说明去回答。通常,如果根据既定的一些目标,通过治理产生或导致了某一种或一系列好的结果,就可以说这是善治。在这其中确立怎样的治理目标本身又包含价值取向的维度而不仅仅是现实状况的依据。善治目标的价值维度主要包括:经济维度(经济发展、民生改善)、政治维度(民主机制、政府绩效)、法治维度(保证人权、法律公正),等等。因谁而善的问题则需要通过对不同主体之间的价值关系重构来解决。治理得以可能的客观条件有二:一是由政治、经济、社会和文化等因素所组成的组织系统,二是由参与这个组织系统运行的各方面力量所构成的行动网络。建基于此的善治无论涉及经济增长、民主、法治、民生改善的哪些方面,从权利分享和利益配置的角度来看,在没有增量的情况下就存在零和博弈;在有增量的情况下,还存在竞争博弈。无论是从零和博弈还是竞争博弈来看,善治总是指向使人的各项权利更加平等,利益更多地向处于社会较低层次的群体流动和输送,从而体现它的公平和正义的正向价值。

用事实与价值这对范畴来对善治进行分析定位,就能够明确:不论赋予它怎样的具体含义和用于何种语境,善治概念最基本的规定是它必须作为价值判断,而不是从各种定义可归纳的具体属性(如合法性、开放性、责任性、回应性、参与性、协商性、有效性、公正性、稳定性),因为这些都会因善治主体和对象的变化而变化。至于它怎样作为具体的价值判断,这既与治理成为社会事实的过程和结果相关,又与关于善的观念(理念)及其评价相关。

二、方法论定位:分析与综合

治理在各种不同的用法当中由于指称的不确定性和含义的易变性而成为“桥接概念”(bridge concept),即用于连接和模糊社会科学中惯用的结构思想所强调的差异。奥菲指出,至少七个社会科学理论所做的区分被模糊了:国家领域和社会空间、政治行动与经济行动、结构与过程、国内问题与国际(全球)问题,关于理想行动模式的可观察事实与社会规范、发展中国家的政治策略与经济发展与合作组织的政治策略,主体与对象[6]。为了澄清这个问题,需要引入分析和综合这对范畴来进行方法论定位。通过分析能够把善治还原到一些可具体测度的原则或项目上,从而给出善治的必要条件;通过综合可以判断还原所得出的各种原则或指标是否完备,从而反思善治的充分条件。

(一)作为分析性概念的善治

对于各种不同的使用者而言,善治能否作为一个具有连续性的观念体系或理论框架,取决于怎样根据其实践需要来把善治还原到一些可测度的原则或项目上。从国际组织关于善治的界定和运用来看,提出一个全面的善治理论并不是要紧的事,怎样来对善治原则或项目进行定性分析与定量分析倒成了一个关键问题。下面以多维润(Veerle van Doeveren)所列举的由不同国际组织和学者提出的善治原则[9](表2)来说明善治怎样来作为分析性概念的。

表2 善治原则比较

该表格是根据所提出善治原则的认可程度高低来排序的,从认可度最高的前四项(即问责、效能与效率、开放性/透明、法治)来看,它们似乎并不涉及关于由政治、经济、社会、文化以及历史等因素所构成的国家系统及其运行机制,而是通过简约化的方式来设置一些可分析和评价的项目。另外,善治的行动主体也没有明确,行动主体的关系结构问题也被遮蔽。这也说明提出一个系统的善治理论面临很多困难,但这并不妨碍把善治作为一个分析性概念,以对一些项目的评价为基础通过反向推理去评判国家系统及其运行机制的状况,当然政治体制和权力运行方式被赋予了较高的权重。

同时,提出上述原则的理论依据以及彼此之间的逻辑关系问题也被悬置起来,但不能因此就否定这些善治原则有其实践前提。国际组织实际上是把这些善治原则作为国际合作和发展援助的必要前提条件,因他们有理由相信当一些发展中国家和地区满足这些条件,合作或援助成功的概率会更高,从而真正做到有的放矢。尽管这些国际组织进行评价的出发点不同,合作或援助项目的内容和方式不同,合作和援助的对象范围也各异,但从满足西方发达国家所倡导的全球化的现实需要来看,这些原则具有基础性。这些善治原则毫无疑问有着西方发达国家所实行的政治体制、经济模式和社会结构所表现出的一些重要特征。此外,这些项目之所被称为善治原则,无非是强调其普遍适用性。因此,这些原则实际上就是具有工具合理性的分析性观念框架,在这个观念框架下可以对善治做出更为具体的阐述和规定,例如治理指标体系。问题是这些分析性框架及其具体的指标体系对政治、经济、社会和文化发展到底具有怎样的意义?

(二)作为综合性概念的善治

作为分析性概念的善治可以用来回答关于治理的必要条件问题,接下来有两个问题。第一个是理论完备性问题:这些必要条件是怎样来确定的?它们之间的是怎样联系在一起的?这些必要条件具有连贯性和排他性吗?第二个是实践可行性问题,是否任何类型的治理满足了这些必要条件,就必然能保证其后续过程的连续性并最终达到预期结果,或者说能实现善治吗?是否还存在其他的模式也能达到同样的或者更好的效果?作为分析概念的善治所面临的这两个问题,只有把善治也作为综合性概念才能解答。

善治在其意义不断丰富的过程中获得了可比较性的规定,从而使善治成为一个综合性概念。不论何种善治理论和标准体系,如果所设定的原则和项目在不同国家的表现形式或实现方式之间不具有可比较性,它们就只具有修辞学意义,也不会具有指导或引导实践的功能。因此,可比较性也构成了善治作为综合概念一个必不可少的部分。福山(Francis Fukuyama)就指出,大多数的善治都把民主政体作为前提预设来对不同类型的政府进行测度,应当去探求一个对权威政体和民主政体都起作用的政府测度,即综合性测度。他在界定治理时就提出了关于政府治理的四个测度:程序测度(procedural measures)、投入测度(input measures)、产出测度(output measures)和官僚自治测度(measuresof bureaucratic autonomy)[10]。

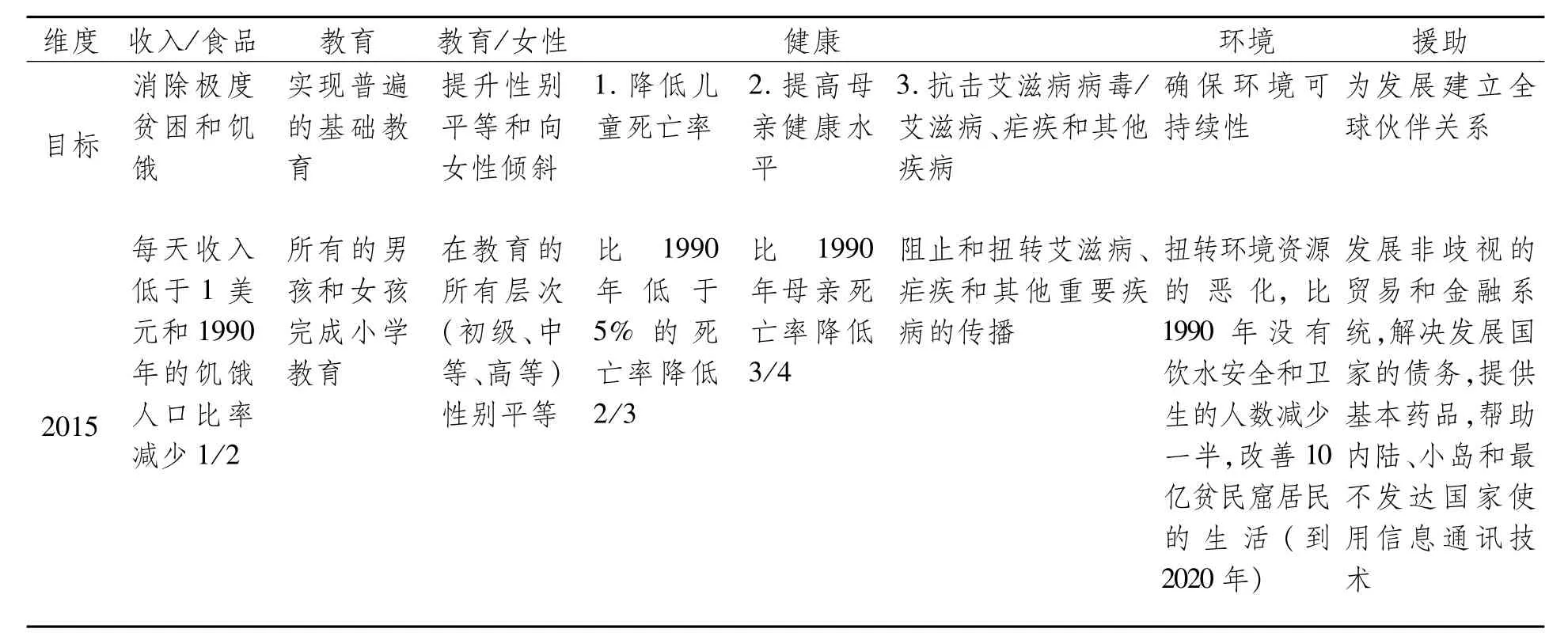

善治作为综合性概念还必然要求在观念原则与具体现实之间寻找有效结合。通常,确立具体的观察维度与可实现的具体目标,更容易形成关于善治的具有客观性的价值判断。世界治理指标(WGI)①WGI包括六个范畴:1)话语权与问责制;2)政治稳定性与非暴力;3)政府绩效;4)监管质量;5)法治;6)腐败控制。参见Daniel Kaufmann,AartKraay,Massimo Mastruzzi.“Governance Matters VII:Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007”,The World Bank,WPS4654,2008,pp.7-8.http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/06/24/000158349_ 20080624113458/Rendered/PDF/wps4654.pdf.之所以广受批评,主要还不在于它不是关于善治总体性理论,以及没有具体说明六个治理维度之间如何内在关联,而是在于用此指标衡量各种发展程度的国家所得的结论对于各国治理实践到底有何意义既不明确,也不能得到一致认同。世界银行所确立的六个治理维度及表征测度如果不能与各国多元且有效的制度建构、不同历史发展阶段、发展的行动主体及其结构、各种现实条件制约等因素相连接或结合,那么制定指标的初衷——用来测度治理实践中的完成情况而非形式规则,以及对每个治理评估给出错误的统计边界报告——就带有明显意识形态偏见并犯了方法论错误,因而对于发展中国家并没有实际意义。相反,联合国根据世界范围内当时的基本现实状况而提出的进入新千年后一段时期的经济社会发展目标——千禧年发展目标(表3)——则可通过增强国家治理能力与完善机制去实现。乔希(Devin Joshi)通过比较世界治理指标与千禧年发展目标,就认为后者对于评价一个国家的治理情况比前者更具现实针对性[11]。

表3 联合国千禧年发展目标

对善治的构成内容需要分析和综合这对范畴来作为说明维度。分析使善治具有可测度性所必需的,定性分析确定原则或范畴,定量分析给出具体指标,从而给出善治的必要条件。综合是善治具有可实现性所必需的,原则比较检验原则是否完备,现实反思促进实际应用。善治作为价值判断,也需要运用分析和综合这对范畴来赋予概念以具体内涵。

三、实践论定位:描述与规范

关于善治还有两个实践论问题需要回答:一个是谁会把善治当回事?另一个是怎样把善治当回事?善治在实践当中既可以是被动式,又可以是主动式。仅仅有观念、原则和指标还不足以形成实践力量,还需要诊断性地准确描述一个国家(或地区)的治理状况,并使结果具有强大的规范作用。因此,描述与规范这对范畴对于把握善治概念怎样才能具有实践意义不可或缺。

(一)作为描述概念的善治

善治要成为一个具有现实针对性的描述概念,必须根据善治的范畴、原则或指标从社会现实当中寻找一些可具体测度的次级范畴(指标)来进行评价并分别赋予不同的权重。如果评价结果以指数形式出现,就会形成反映治理状况的排名,即一个可比较的参照系。至于它怎样来描述政治、经济、社会和法治的发展状况,一方面取决于怎样选取可定性描述的与治理有关的范畴和次级范畴,另一方面取决于采用怎样的社会科学方法论。

善治作为描述概念所要描述的对象与治理所描述的可能会有较大区别。斯托克(Gerry Stoker)既不是在分析层面,也不是在规范层面,而是在描述层面提出了关于治理的五个命题,它们分别是:1)治理指的是来自政府并超越它的一套制度和行动者;2)治理确认了为解决社会和经济问题需要使界限和责任变得模糊;3)治理确认了集体行动所涉及的建制之间的关系所牵涉的权力依存。4)治理是关于自我管制的行动者网络;5)治理的达成不是依赖于政府下命令或行使权力的力量,它把政府看做是能够使用新工具和技术的掌舵者和引导者。这些命题相互补充而不是相互矛盾或相互竞争的[12]。

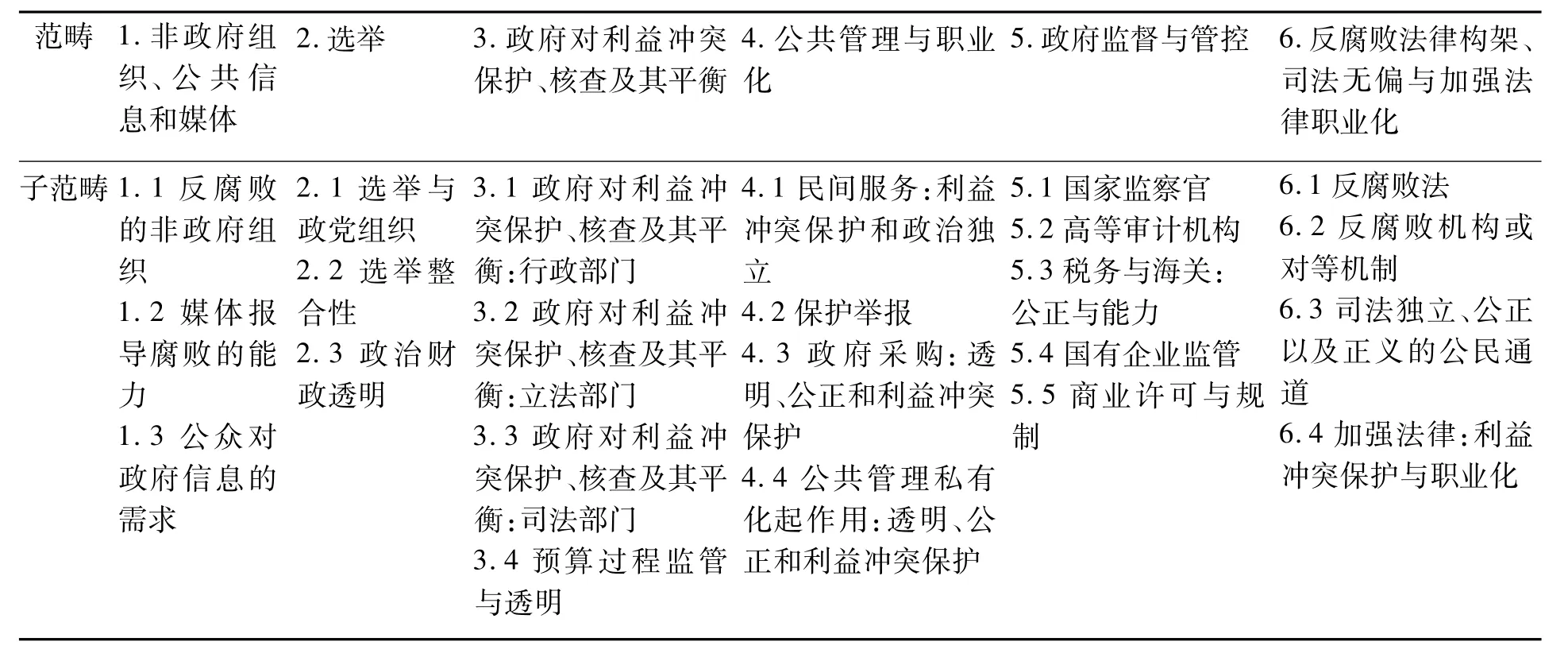

善治不是通过命题而是通过阐发基于社会事实的新范畴来清晰描述治理的。上述五个命题中的一些内容归结到“整合”这一善治范畴及其子范畴来进行综合描述。狭义的“整合”被埃文斯(Mark Evans)定义为,“在公共部门组织的日常运作当中对价值、原则和规范的运用”,并认为它是善治的基石[13]。一个以关注透明和责任的创新为己任的国际组织——“全球整合”(Global Integrity)则对整合做出了更为宏观和全面的阐述,并把它作为善治的核心范畴。在其《全球整合报告:2011方法论白皮书》当中,全球整合把整合划分为6个大范畴和23个子范畴(表4),并通过计分卡来进行测量和评分[14]。

表4 全球整合的整合概念

对善治而言,所确立的范畴和子范畴必须在个人感知和普遍经验两个层面上是可描述的,离开个人感知就会面临收集调查数据、实证材料的困难,离开普遍经验就会遇到可接受性和可认同性方面的障碍。如果所确立的范畴和子范畴会导致每个人都产生了不同的理解,那么描述就没有任何意义。善治作为描述概念提供了关于治理的新知识和新信息,最直接的就是排名和指数。当然,善治怎样才是有意义的描述概念,还取决于用怎样的社会科学方法论来使这些范畴指标化和度量化。厄齐拉(TeroErkkilä)和皮罗宁(OssiPiironen)提醒要注意描述的“认识相对性”——所有信念都是社会的产物,因此所有知识都是暂时性,真理价值和合理性标准都不会离开历史时期而存在。我们既不提倡规范相对主义,所有的治理形式都是一样的好,也不提倡科学相对主义,所有的治理测度都是一样的好[15]。因此,善治作为描述概念不是为了提出普遍科学知识或有效性标准,而是说明各种治理参数、数据集和指数是界说善治最为有效的途径。

(二)作为规范概念的善治

治理和善治被当做规范概念,很多学者有所论及。梅里安(François-Xavier Merrien)就指出了治理的规范意义,“治理理论在三个层面上起作用:描述的(descriptive)、分析的(analytic)和规范的(prescriptive)层面。”[16]罗特施泰因(Bo Rothstein)和特奥雷尔(Jan Teorell)则说明了善治的规范意义,“我们要论证什么是‘善’或‘高水平’,就其本质而言,需要建基于规范评价,必须从我们所说的‘基本’规范开始。这种基本规范不同于随之而来的制度建构和实践安排。”[17]

善治首先是作为反思性规范概念。世界各国的政治、经济、社会、文化、历史的发展状况和阶段千差万别,但在全球化的背景下,不论是出于自身发展的需要还是国际合作的需要,都要求确立一些可超越各自传统、文化和理论的共同理念、原则、目标和操作系统。各种治理(善治)指标(指数)的设定不管出于何种目的,自身存在着何种问题,毕竟为考察各国的政治、经济、社会和文化所构成的系统(其中政府是这个系统运行和优化的核心)运行机制和状况提供了一个综合性的比较框架。善治所具有的真正规范意义就在于对这种做法的合理性如何反思。

在善治的一系列范畴当中,政府绩效近些年来得到特别关注,例如经合组织在OECD在2005年发布了“政府一览”,目的在于为政府提供高质量可比较的公共部门信息,这似乎表明政府绩效具有较强的可比较性,同时也意味着好的政府结构、机制和模式是具有强大示范意义的。安德鲁斯(Matt Andrews)根据2006年世界治理指标模型对政府绩效指标的得分情况和捷径模型(One-best-way Models)本身存在的问题进行了分析,提出了这样三个问题:捷径模型是一贯的吗?它们是否是正确的?它们可以复制吗?[18]安德鲁斯的结论是:即使是政府绩效指标得分很高的国家,彼此之间并不存在一贯的科层制模型,也不存在参与商业过程、政府规模、财政严管方法甚至是服务提供结构的一贯模型。所谓捷径模型的正确性也只是在于发展上的成功。2006年模型对于大多数发展中国家是不适应的,因为它关于政府面对机会和挑战怎样“摸着石头过河”地推进发展(发展中最重要的情节),特别是它们怎样确认和解决所面临的问题,什么都没说。

其次,善治可作为指导性规范概念。《科托努协定》①2000年6月23日,非洲、加勒比和太平洋地区国家集团(简称“非加太集团”)77个成员国和欧洲联盟15国在贝宁首都科托努签订的《非加太地区国家与欧共体及其成员国伙伴关系协定》称为《科托努协定》。就是善治作为指导性规范的典型例子。该协定在2005年修订时把2000年版的条款9《必要构成和基本要素》改为了《关于人权、民主原则和法治的必要构成和关于善治的基本要素》,同时在条款9.3把善治定义改为:在政治和制度环境维护人权、民主原则和法治的情况下,善治是为了公正和可持续的发展,对人力、自然、经济和财政等资源进行透明的和负责任的管理。它需要政府当局有明确的决策程序,透明和负责任的制度,在资源管理上法治优先,以及特别是具有制定和实施预防和惩治腐败的有效措施的能力②http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/Cotonou2000.pdf,http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/cotonou_2006_ en.pdf.。在2010年修订版中还把善治作为缔约国之间处理战略伙伴关系的一个原则③http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be/files/accord_cotonou_revise_2010_en.pdf.。

善治的指导作用能够对具体实践规范到何种程度。当描述性治理指标或指数被国际组织应用于对一个国家促进发展和消除贫困的治理实践的分析和评价时,实践合理性问题就会凸显出来。格林德尔(M.Grindle)就批评“善治计划”是不现实的,促进发展和减少贫困所必须进行的治理改革,对于什么是基本的与什么不是,什么应当先做与然后再做什么,短期能做成什么与长期又能实现什么,什么是可行的与不可行的,等等,言之甚少。他提出了“良治”(good enough governance)①将“good enough governance”的中文翻译为“良治”的理由在于两点:第一,为了区别于较为广泛地采用的将good governance译为善治,第二,这一概念的首先使用者格林德尔的意思是如果善治的条件无法完全满足或目标无法完全实现,退而求其次就是满足一些条件或实现一些目标就够了。这一新概念来对规范程度进行限定。他对这个概念的界定是:“良治是指不会严重阻碍经济和政治发展、允许发扬减少贫困主动性,政府施政和民间组织参与最小可接受的条件”[19]。由此可以看出,善治规范需要对现实条件有充分的把握。

运用描述与规范这对范畴来看善治,被遮蔽或模糊的关于善治的主体和对象问题就会呈现,即善治既有被动式,又有主动式。如何使善治从被动式变为主动式,即形成自主的实践力量,必须建立在善治能客观描述一个国家(或地区)现实状况的基础上,同时对于如何规范的问题做出合理的回答。

从目前大多数文献关于善治的工作定义,以及不同研究领域关于善治的具体使用情况来看,善治概念的阐发者和使用者实际上是分别从本体论(事实与价值)、方法论(分析与综合)、实践论(描述与规范)的三维定位中来思考善治。善治概念的本质特征和属性要通过这个三维定位才能得以全面的和多维的呈现,而且在善治概念的三维定位中可以阐发善治的基本逻辑结构(理论的与实践的),但从中也反映出形成共同的善治理念和建构统一的善治理论所面临的主要障碍。

[1]Nikki Slocum-Bradley&Andrew Bradley.“Is the EU’s Governance‘Good’?An Assessment of EU Governance in its Partnership with ACP States”,Third World Quarterly,2010,Vol.31,No.1,pp.31-49.

[2]R.A.W.Rhodes.“The New Governance:Governing without Government”,Political Studies,1996,XLIV,pp.652-667.

[3]Anthony Pagden.“The Genesis of‘Governance’and Enlightenment Conceptions of the Cosmopolitan World Order”,International Social Science Journal,1998,155,pp.7-15.

[4]Thomas G Weiss.“Governance,Good Governance and Global Governance:Conceptual and Actual Challenges”,Third World Quarterly,2000,Vol.21,No 5,pp795-814.

[5]James Rosenau.“Toward an Ontology for Global Governance”,inMartinHewsonandTimothyJ.Sinclair(eds.),Approaches to Global Governance Theory,Albany,State University of New York Press,1999.p.296.

[6]Claus Offe.Governance:“An‘Empty Signifier’”,Constellations:An International Journal of Critical&Democratic Theory,2009,Vol.16,No 4,pp.550-562.

[7]Marie-Claude Smouts.“The Proper Use of Governance in International Relations”,International Social Science Journal,1998,155,pp.81-89.

[8]A.Leftwich.Governance,“Democracy and Development in the Third World”,Third World Quarterly,1993,14,pp.605-624.

[9]Veerle van Doeveren.“Rethinking Good Governance—Identifying Common Principles”,Public Integrity,2011,vol.13,no.4,pp.301-318.

[10]Francis Fukuyama.“What is Governance”,Governance:An International Journal of Policy,Administration,and Institutions,2013,Vol.26,No.3,pp.347-368.

[11]Devin Joshi.“Good Governance,State Capacity,and the Millennium Development Goals”,Perspective on Global Development and Technology,2011,10,pp.339-360.

[12]Gerry Stoker.“Governance as Theory:Five Propositions”,International Social Science Journal,1998,155,pp.17-28.

[13]Mark Evans.“Beyond the Integrity Paradox-towards‘Good Enough’Governance”,Policy Studies,2012,Vol.33(1),pp.97-113.

[14]The Global Integrity Report:2011 Methodology White Paper,https://www.globalintegrity.org/wp-content/uploads/2013/08/2011_GIR_Meth_Whitepaper.pdf.

[15]TeroErkkilä&OssiPiironen.“(De)politicizing good governance:the World Bank Institute,the OECD and the politics of governance indicators”,Innovation:TheEuropean Journal of Social Science Research,2014,pp.1-17.

[16]François-Xavier Merrien.“Governance and Modern Welfare States”,International Social Science Journal,1998,155,pp.57-67.

[17]Bo Rothstein and Jan Teorell.“Impartiality as a Basic Norm for the Quality of Government:A Reply to Francisco Longo and Graham Wilson”,Governance:An International Journal of Policy,Administration,and Institutions,2008,Vol.21,No.2,pp.201-204.

[18]Matt Andrews.“The Good Governance Agenda:Beyond Indicators without Theory”,Oxford Development Studies,2008,36(4),pp.379-407.

[19]Merilee S.Grindle.“Good Enough Governance:Poverty Reduction and Reform in Developing Countries”,Governance:An International Journal of Policy,Administration,and Institutions,2004,Vol.17,No.4,pp.525-548.

责任编辑 吴兰丽

Three Dimensions for Defining Good Governance

WU Wei

(The Institute of State Governance&Department of Philosophy,HUST,Wuhan430074,China)

The definition of good governance can be given by either formal definition or substantial definition.The substantial definition prevails in a lot of literatures concerning to governance and good governance,and appears as working definition according to the different contexts,practices and perspectives.From the view of philosophy,three sets of categories,(i.e.ontological categories:fact and value methodological categories:analysis and syntheses,practical categories:description and normativeness),should be introduced to clarify these working definitions.The sets of fact and value can be used to specify the basic characteristics of good governance,the sets of analysis and syntheses can be taken to discover the constituents of good governance,and the sets of description and normativeness can be applied to explain the practical significance of good governance.The substance of good governance can come out by being posited in three sets of categories,and then the basic logical structure of good governance can be articulated.The formation of common idea of good governance and the construction of unified theory of good governance have to face the problems raised by the above three dimensions.

good governance;governance;indicators for good governance;governance index

吴畏,华中科技大学国家治理研究院研究员,哲学系教授,研究方向为社会认识论与社会科学哲学。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大理论问题研究”(教社科司函[2014]177号)

2015-01-12

D08

A

1671-7023(2015)02-0001-09