中西医结合治疗90例湿疹患者的临床疗效观察

龚致平1,罗周慧1,谢文全1,郑显锋1,操良会1,杨俊荣1,唐成林,唐念珍

(1.重庆市长寿区中医院皮肤科,重庆 401220;2.重庆医科大学中医药学院,重庆 400016)

中西医结合治疗90例湿疹患者的临床疗效观察

Observation on ClinicalEffectof Combine TraditionalChineseand Western Medicine for Treatmentof 90 Patientswith Eczema

龚致平1,罗周慧1,谢文全1,郑显锋1,操良会1,杨俊荣1,唐成林2,唐念珍2

(1.重庆市长寿区中医院皮肤科,重庆 401220;2.重庆医科大学中医药学院,重庆 400016)

选取2013年9月至2014年6月在我院皮肤科门诊或住院治疗的湿疹患者(90例),全部患者均知情同意。均分为3组:对照组、治疗1组、治疗2组。对照组和治疗1组口服西替利嗪(10 mg/d),服用30 d。治疗1、2组耳穴放血,每周2次,单侧交替进行,治疗8次。通过治疗前后患者皮损和瘙痒的变化判断各组的有效率;结果发现,治疗后对照组、治疗1组、治疗2组总有效率分别为76.67%、93.33%、83.33%。治疗1组总有效率明显优于对照组(P<0.05);治疗2组与治疗1组、对照组总有效率差异均不明显(P>0.05)。因此认为,耳穴放血疗法联合西药口服治疗湿疹的疗效优于单纯西药疗法。

耳穴放血;湿疹;中西医结合

湿疹是皮肤科最常见的疾病之一,是一种由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的变态反应性炎性皮肤病,病因错综复杂,病程较长且缠绵难愈[1]。西医认为本病是由于机体免疫力和抵抗力下降,导致机体对外界的各种刺激因素过于敏感而引起的迟发型变态反应[2]。中医认为本病是由于先天禀赋不足和后天饮食不节,外感风邪,使内外互博而发于肌肤,发为湿疹[3]。

目前对于湿疹的治疗手段多以口服抗组胺药物(如西替利嗪等)为主,而其可能会导致嗜睡、头痛、眩晕等不良反应,有时不良反应可能超过本身的治疗作用。耳穴放血疗法是通过刺激耳部穴位,使该穴位所属经络之经气加快运行,从而调和经络气血,调整阴阳平衡,疏通经络而达到治病强身的功效,其操作简便、不良反应小。本实验选取90例湿疹患者,分别采用西替利嗪、耳穴放血疗法和西替利嗪+耳穴放血疗法治疗,探讨不同疗法治疗湿疹的疗效,从而为临床上有效治疗湿疹提供依据。

1 材料与方法

1.1 临床资料及分组

参加本实验研究的湿疹患者90例,均为2013年9月至2014年6月在我院皮肤科门诊或住院治疗的患者。全部患者均知情同意。采用随机数字表将90例患者分为对照组、治疗1组、治疗2组。治疗1组男13例,女17例;18~30岁9例,31~40岁14例,41~50岁7例。治疗2组男16例,女14例;18~30岁7例,31~40岁13例,41~50岁10例。对照组男14例,女16例;18~30岁10例,31~40岁12例,41~50岁8例。3组患者男女及年龄分布比较无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

对照组患者口服西替利嗪(10 mg/d)30 d;治疗1组患者口服西替利嗪(10 mg/d)30 d同时采取耳穴放血疗法,每周2次,单侧交替进行,共8次;治疗2组仅采用耳穴放血疗法,每周2次,单侧交替进行,共8次。耳穴选取耳中、肺、对屏尖,耳中在耳轮脚处,即耳轮1区;肺在心、气管区周围处,即耳甲14区;对屏尖在对耳屏游离缘的尖端,即对耳屏1、2、4区交点。耳穴放血操作步骤:(1)患者取端坐位,医者用一只手捏住患者耳部快速反复的搓揉,使其充血;(2)医者消毒双手并戴无菌手套,患者耳部皮肤常规消毒;(3)用一次性消毒针头(0.7 mm×25 mm)快速点刺耳穴后,用双手从针孔挤出血液,用无菌棉球擦吸血液,直至不再出血为止,一般出血量2~3 mL为宜。从耳中、肺、对屏尖依次放血。嘱患者避免过度劳累,保持良好心态,禁用热水和肥皂烫洗皮损处,忌食辛辣刺激和海鲜、牛羊肉等发物。

1.2 判定标准

1.2.1 诊断标准:参照文献[4]拟定标准:(1)全身泛发或局限一处,对称分布,皮损多形性,集簇呈片状,边界不清,患处可有肿胀、红斑、丘疹、水疱,自觉剧烈瘙痒,有渗出倾向。(2)好发于颜面、四肢屈侧、耳部等部位。

1.2.2 纳入标准:(1)符合诊断标准;(2)年龄18~50岁;(3)自愿参加并愿意听从实验安排者。

1.2.3 排除标准:(1)年龄<18周岁或者>50周岁;(2)处于妊娠期或哺乳期;(3)合并有心脑血管、肝、肾、造血系统、肿瘤等严重原发性疾病,精神病;(4)不符合纳入标准或不能按照规定治疗导致疗效无法准确判定者;(5)耳部有外伤或溃疡、冻疮破溃等症状者和糖尿病患者。

1.2.4 剔除标准:(1)不符合纳入标准而被纳入者;(2)虽符合纳入标准而之后不能按照本实验研究规定用药和治疗者,或者观察期间服用对实验疗效影响较大的药物者;(3)虽符合纳入标准,但依从性较差者。符合上述任何一条,均应剔除,并记录原因。

1.2.4 脱落标准:(1)实验过程中自行退出者;(2)其他各种客观原因导致患者不能继续参与本课题研究者;(3)因失访而不能继续本课题研究者。符合上述任何一条,均属脱落病例,并记录原因。

1.2.5 中止实验标准:在课题研究过程中,患者出现严重不良反应或特殊生理变化(如妊娠等),均应中止其参与本课题研究,并详细记录中止原因,出现严重不良反应者应详细记录发生时间、持续时间、采取的有效措施、转归。

1.3 临床症状及皮损面积评分标准

1.3.1 皮损面积及严重程度评分:皮损面积及严重程度指数评分法(EASI)[5~7]是根据全身不同部位及皮损严重程度,结合皮损面积比例进行综合计算。皮损形态包括红斑(E)、硬肿/丘疹(I)、表皮剥脱(Ex)、苔藓化(L)。红斑是指红色或暗红色炎性斑,压之褪色;硬肿/丘疹是指皮损有针头大小的丘疹或丘疱疹,或隆起的红色斑块;表皮剥脱湿疹由搔抓引起的表皮损伤,包括在角化皮损上的皲裂及皮损上的线状糜烂;苔藓化是指皮损浸润肥厚,角化过度。皮损严重程度可分为4级,0分代表无皮损;1分代表皮损轻微,需要仔细观察才能看到;2分代表皮损可立即看到;3分代表皮损非常明显。皮损部位划分为4个部分,头颈部包括锁骨以上部分;上肢部包括腋横纹以外部分;躯干部包括锁骨以下、腋横纹以内、腹股沟横纹以上部分;下肢部包括腹股沟横纹以下部分及臀部、足部。皮损面积大小以患者本人手掌为1%来估算,0分代表无;1分代表<10%;2分代表10%~19%;3分代表20%~49%;4分代表50%~69%;5分代表70%~89%;6分代表90%~100%。最后根据各部位的公式计算患者最后得分:头颈部(E+I+Ex+L)×面积×0.1;上肢部(E+I+Ex+L)×面积×0.2;躯干部(E+I+Ex+L)×面积×0.3;下肢部(E+I+Ex+L)×面积×0.4。如为0~7岁患儿,则头颈部改为(E+I+Ex+L)×面积×0.2,下肢部改为(E+I+Ex+ L)×面积×0.3,其他不变。

1.3.2 瘙痒严重程度分级:瘙痒严重程度可分为4级,无:无瘙痒症状;轻度:偶有轻度瘙痒症状;中度:阵发性瘙痒,时有时无,时轻时重,对生活、工作及睡眠有一定影响;重度:瘙痒剧烈难忍,对生活、工作、睡眠影响严重。

1.4 疗效评定方法与标准

临床疗效标准参考文献[8]:(1)治愈:皮损症状全部消退,瘙痒症状完全消失,有效率达100%;(2)显效:皮损症状大部分消退,瘙痒症状明显减轻,有效率达70%以上;(3)有效:皮损症状部分消退,瘙痒症状有所改善,疗效率达30%以上;(4)无效:皮损症状无明显消退,瘙痒症状为减轻或临床症状反见恶化,有效率未达30%。

有效率=(治疗前皮损和瘙痒评分-治疗后皮损和瘙痒评分)/治疗前皮损和瘙痒评分×100%

1.5 统计学分析

数据分析采用SPSS 19.0软件进行统计分析,计数资料采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

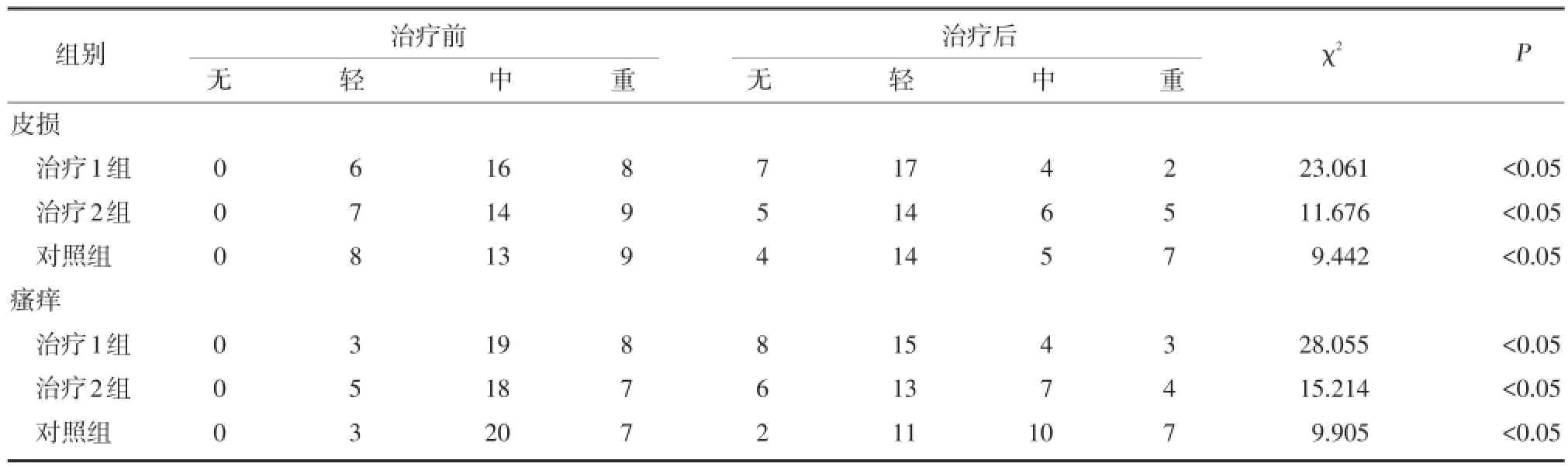

2.1 治疗前后主要临床症状疗效的比较

3组患者治疗前后临床症状轻重程度均有变化,组内比较差异有统计学意义(P<0.05),说明3种治疗手段对湿疹临床症状均有改善作用;治疗后症状改善方面,治疗1组明显优于对照组(P<0.05),治疗2组与治疗1组、对照组差异无统计学意义(P>0.05),说明耳穴放血疗法联合西药口服组的疗效显著优于单纯西药口服组。见表1。

表1 3组患者治疗前后主要临床症状比较

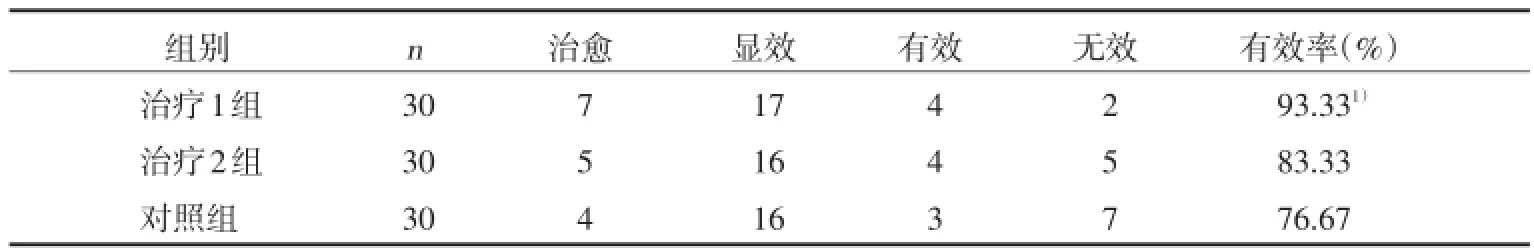

2.2 3组患者治疗前后总疗效的比较

结果显示,治疗1组总有效显率显著优于对照组(P<0.05);治疗1组总有效率高于治疗2组,治疗2组总有效率高于对照组,但差异均没有统计学意义(P>0.05),提示耳穴放血疗法联合口服西替利嗪治疗湿疹的疗效明显优于单纯口服西替利嗪,单纯耳穴放血疗法与单纯口服西替利嗪的疗效效果相当,见表2。

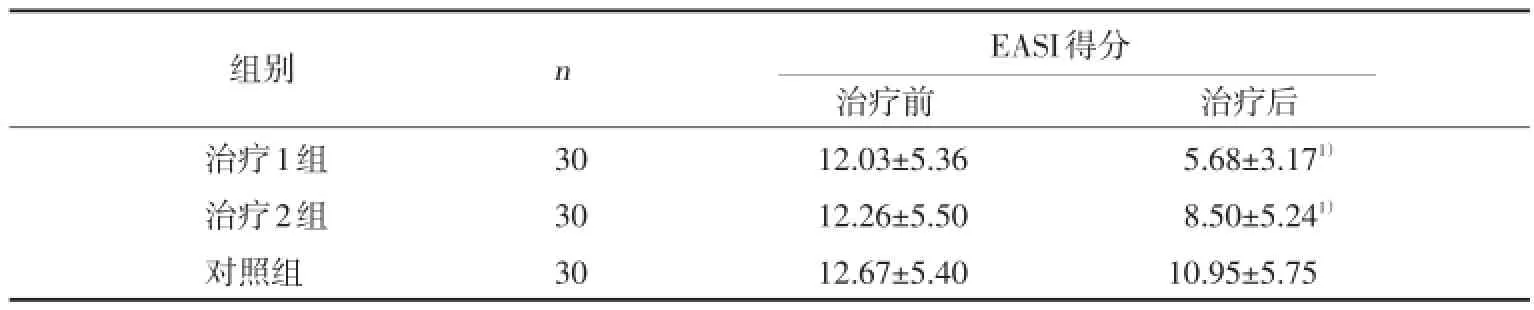

2.3 3组患者治疗前后EASI得分的比较

结果显示,治疗前3组患者EASI得分无明显差异(P>0.05);治疗后治疗1组和治疗2组EASI得分明显低于对照组(P<0.05),见表3。

表2 3组患者治疗后总疗效的比较

表3 3组患者治疗前后EASI得分的比较

2.4 3组患者不良反应比较

患者在1个月的治疗期间,治疗1组中有5例患者出现较轻的头痛症状,治疗2组患者无任何不良反应,对照组中有8例患者出现较轻的头痛、嗜睡症状,表明耳穴放血疗法的耐受性良好。

3 讨论

湿疹的发生发展与多种因素相互作用密切相关,通常是由机体自身免疫力和抵抗力下降等内在因素作用,又感受外部因素刺激而引起的一种迟发型变态反应。内因主要有遗传、内分泌失调、循环系统障碍、慢性感染灶等,外因主要包括生活环境、气候、食物、动物皮毛、各种化学物质等。中医认为本病是由于先天禀赋不足而后天饮食不节,或过食荤腥之物而致风邪内动,又或过食辛辣刺激之物导致脾胃功能受损,运化失常,致使水饮内停,聚而化湿,导致湿邪内蕴,郁积化热,兼外感风邪,使风、湿、热三邪互博而外发侵淫肌肤,发为湿疹[3,9]。

耳穴放血疗法是中医学的重要组成部分,通过耳穴放血可以使经络中经气运行加快,从而调节经络,达到通络止痛、疏风止痒、清热解毒、活血祛瘀等功效。现代医学认为,耳穴放血疗法可以加速血液的新陈代谢,增加组织血氧供给量,增加机体免疫力[2,10]。本实验研究选取耳中、肺、对屏尖放血治疗,耳中主治皮肤瘙痒、荨麻疹、呃逆、咯血等;肺主治皮肤瘙痒、荨麻疹、咳喘、胸闷、痤疮、便秘、自汗盗汗、鼻炎、戒断综合征等;对屏尖主治皮肤瘙痒、哮喘、腮腺炎、附睾炎等[11]。

研究结果显示,治疗1组总有效显率显著优于对照组(P<0.05),说明耳穴放血疗法联合西药口服能够较好的缓解各类型湿疹的主要临床表现,无不良反应。据研究证实,针刺、耳穴放血疗法、自血疗法、穴位埋线等中医非药物疗法均能够不同程度的改善湿疹患者的症状[12~14],而本研究证实耳穴放血疗法联合口服西药疗法疗效最佳,单纯耳穴放血疗法与单纯口服西替利嗪的疗效差异不明显(P> 0.05)。

综上所述,耳穴放血疗法联合西药口服能够较好改善湿疹患者的临床症状,且单纯耳穴放血疗法也能达到与单纯西药口服的疗效,但本研究仍未完全脱离口服西药,也就未能完全避免不良反应的发生,故希望今后能够逐步开展更多的非药物疗法替代口服西药疗法的研究,为临床治疗湿疹寻求更为科学有效的方法。

[1]付小京,唐显华,林雪颖,等.三黄止痒洗剂治疗湿疹类皮肤病疗效观察[J].中国临床新医学,2013,6(8):776-778.

[2]董雪松.耳穴割治法在急性湿疹治疗中的临床观察[D].长春:长春中医药大学,2012.

[3]李曰庆.中医外科学[M].北京:中国中医药出版社,2010:166-169.

[4]张学军.皮肤性病学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2013:99-102.

[5]赵辨.湿疼面积及严重度指数评分法[J].中华皮肤科杂志,2004,37(1):3.

[6]王洪燕.咪唑斯汀和西替利嗪对湿疹的疗效及对患者免疫功能的影响[J].现代医学,2014,42(8):909-912.

[7]杨柳依,李凯,曹煜.润燥止痒胶囊联合咪唑斯汀缓释片治疗慢性湿疹疗效观察[J].中国皮肤性病学杂志,2009,23(9):609-610.

[8]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:295-298.

[9]徐文汶.耳穴联合中药治疗湿疹(湿热证)临床观察[D].成都:成都中医药大学,2012.

[10]蔡力妍,吴节.耳尖放血疗法临床应用策略[J].光明中医,2013,28(9):1987-1989.

[11]陆寿康.刺法灸法学[M].北京:中国中医药出版社,2008:125-129.

[12]徐佳,谢倩.针刺加穴位放血对湿疹患者T淋巴细胞亚群的影响[J].南京中医药大学学报,2013,29(4):390-392.

[13]刘振敏.穴位自血疗法治疗手部湿疹临床观察[J].中国民族民间医药,2013,14:97.

[14]栾汝峰,尹拥军,刘军.穴位埋线联合割治法及中药水丸治疗慢性湿疹90例[J].中医研究,2013,26(4):54-55.

(编辑武玉欣)

R758.23

A

0258-4646(2015)04-0367-04

重庆市卫生局中医药科技项目(20120216)

龚致平(1965-),男,主任医师,本科.

唐成林,E-mail:CYTCL996@163.com

2014-11-19

网络出版时间: