我国中部大中型工业企业技术创新能力评价

王可侠 范谷雨

一、引言

在工业化社会,先进生产力总是最先在工业领域形成,并以乘数规模向其他领域推进和渗透。当前,培育中国技术创新的土壤仍以工业为主,通过企业技术创新成果向现实生产力的迅速转换,首先在某一产业实现产品结构调整和产业水平升级,而后向关联产业推进,最终推动地区经济迈上新台阶。在这一系列创新活动中,大中型工业企业的发展范式将直接决定区域经济的发展进程和发展质量。在“中部崛起”战略实施多年的大背景下,本文旨在通过对中部各省技术创新水平的研究比较,寻找加快企业技术创新能力建设的有效途径。

二、文献综述

国外学者在企业创新理论研究中,比较注重市场机制作用的催动和引导。Adler and Shenbar(1990) 认为技术创新能力应该包括四个方面:一是新产品适应市场的能力;二是应用恰当技术生产新产品的能力;三是开发新产品、采用新工艺来满足未来市场需求的能力;四是对于竞争对手造成的突发事件和偶然机会的反应能力。Burgelman and Maidique(2001)从企业组织角度出发,认为技术创新能力不仅包括技术能力,而且依赖于企业的生产能力、营销能力、组织能力、策略能力、学习能力和资源配置能力等一系列指标。即企业的技术创新能力并不以任何单一指标表示,而由一系列要素构成。Christensen(1995)认为,企业技术创新能力是将企业不可替代的或可模仿的一系列有形资产和无形资产加以组合,通过这些组合形成企业核心竞争力,以维持企业在市场中的领先地位。有些学者将技术创新能力指标进行具体量化,采用实证分析来研究企业的技术创新能力。Jian Cheng Guan和 Richard(2006)通过投入——产出模型(DEA)对中国182家企业的调查数据进行分析,以此研究技术创新能力和竞争能力之间的关系。他们认为技术创新的投入指标由学习能力、研发能力、生产能力、组织能力和资源情况组成,而技术输出指标则包括市场份额、销售增长率、产品出口率、盈利增长率、生产率、新产品生产力六项指标。

国内学者对企业技术创新能力的研究,则比较重视企业内部机制带来的创新动能。魏江、寒午(1998)认为,企业的技术创新能力是支持企业创新战略实现的基础,它来自产品创新能力和工艺创新能力耦合产生的系统性整体功能。王鹏飞、石林芬(2008)把创新能力归纳为企业在汲取新科学与新技术发展中,将其转化为新产品(包括技术服务)与新工艺的能力。郑春东、和金生(1999)认为技术创新能力是指企业依靠技术的创新推动企业发展的能力,也就是通过引入或开发新技术,使企业满足或创造市场需求,增强企业竞争能力。

从以上综述可以看出,学界对技术创新能力的定义侧重点不同,有的侧重于技术创新与市场创新,有的则侧重于组织创新。但其共同特征在于,一是市场需求与产品商业化是否成功是衡量技术创新成功与否的标准;二是技术创新包括从创新思维诞生到新产品市场化的所有过程,其中不仅包括技术进步、生产工艺流程的改善,也包括组织的变革、营销策略的优化等以及整个过程的重新组合。

与西方工业化国家相比,我国的工业技术在世界上不具备比较优势,技术创新一方面来自企业自主创新即原始创新,另一方面还包括企业对外来技术引进、消化、吸收的模仿创新。前者对于企业增强核心竞争力具有长期优势,而后者对改进现有生产工艺流程、制造工艺流程、产出工艺流程更具有短期效益。至于宏观因素在企业技术创新中的作用,国内外学者给予的关注明显不足。鉴于我国目前条件下地方政府在经济发展中的主导作用,针对不同地区及其不同政策环境对企业技术创新的不同影响加以考察分析,才能准确地从市场、政府和企业三方面整体推动企业创新能力建设。

三、 大中型工业企业技术创新能力指标体系构建

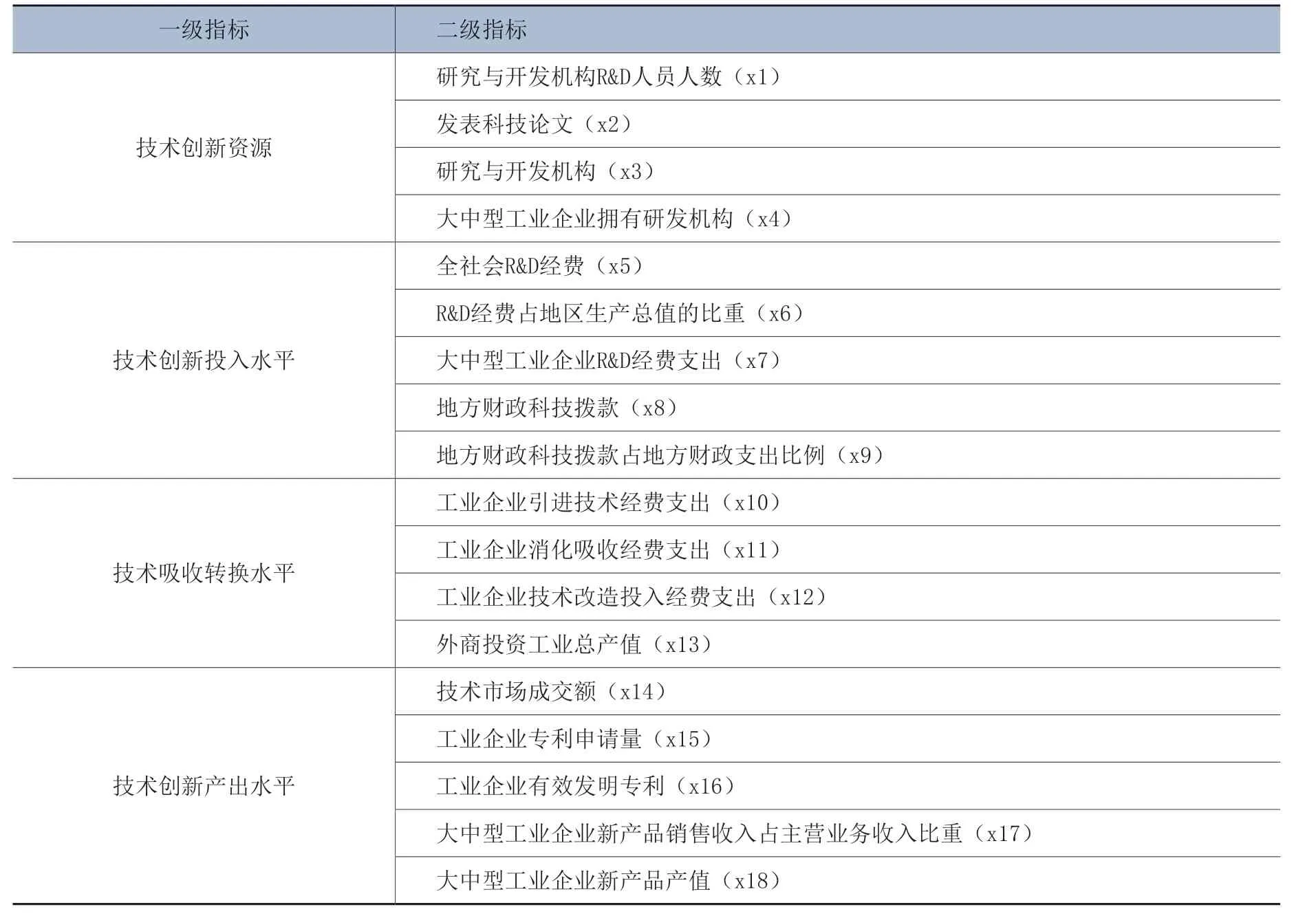

按照指标选取科学性、导向性和可操作性原则,本文选取四个一级指标和18个二级指标(见表1),在对这些指标建模分析的基础上进行比较和排序。

(一)指标内容选择

四个一级指标为技术创新资源、技术创新投入水平、技术吸收转换水平和技术创新产出水平。

技术创新资源主要包括地区工业企业的科技资源、科技人员、科研院所和研究机构等内容。它们作为地方技术创新的主要载体,在很大程度上反映了地区工业企业的发展后劲。这里选取研究与开发机构R&D人员人数(x1)、发表科技论文(x2)、研究与开发机构(x3)、大中型工业企业拥有研发机构(x4)四项作为衡量技术创新资源的二级指标。

技术创新投入水平是衡量地区工业企业技术创新能力建设的重要方面。经济学家曼斯费尔德(Mansfield)等通过实证分析,证明R&D投入对于技术创新的作用比其他任何要素投入更重要。对此,国际上通常采用R&D研发经费作为衡量该国或地区的创新投入程度。这里选取全社会R&D经费(x5)、R&D经费占地区生产总值的比重(x6)、大中型工业企业R&D经费支出(x7)、地方财政科技拨款(x8)、地方财政科技拨款占地方财政支出比例(x9)五项作为衡量技术创新投入水平的二级指标。

表1 中部六省工业企业技术创新能力指标体系

技术吸收转换水平是衡量地区工业企业对技术吸收消化能力的重要标志。技术引进、吸收经费和技改投入等经费的多少,直接影响地区工业企业技术吸收转换水平。因此,这里选取工业企业引进技术经费支出(x10)、工业企业消化吸收经费支出(x11)、工业企业技术改造投入经费支出(x12)、外商投资工业总产值(x13)四项作为技术吸收转换水平的二级指标。

技术创新产出水平主要通过两条渠道,一是从新产品或新工艺的创意研发上实现技术的突破;二是通过将科技成果商业化和产业化运作,最终实现技术成果的市场化,并能为企业带来超额利润。因此,技术创新产出水平不仅要反映技术创新成果,更要反映技术创新的市场化水平。专利技术成果越多,表明可转化为生产力的创新成果越多,从而新产品越多;新产品推广越广泛,表明技术创新的市场化程度越高,企业所获得的超额利润越多。这里选取技术市场成交额(x14)、工业企业专利申请量(x15)、工业企业有效发明专利(x16)、大中型工业企业新产品销售收入占主营业务收入比重(x17)、大中型工业企业新产品产值(x18)五项作为衡量技术创新产出的二级指标。

(二)建模及数据获取

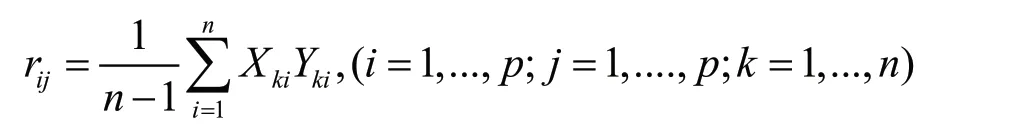

近年来,国内外学者对自主创新测评的方法选取,主要有遗传分析法、聚类分析法、层次分析法、模糊分析法等。要想通过对比研究,从众多影响因素中找出主要的影响因素,因子分析和主成分分析法将能很好地解决这样的问题。采用因子分析和主成分分析法的步骤如下。

1.进行样本数据的标准化,以消除指定变量的量纲或者单位的影响。然后求出相关系数矩阵R,其中

得到相关系数矩阵为:R=(rij)。

2.求出相关系数矩阵R的所有非零特征根,并依大小顺序排列成λ1≥λ2≥…≥λq。

3.选择主成分个数。由累计方差贡献率求出主成分的个数S(S<P)(从而只要利用前S个特征根即可)。

4.求出相应于前S个特征根的特征向量C1,C2,… CS,并将特征向量进行单位化,即αi=ci/|ci|=(αi1,αi2...αip)T(i=1, ……,s)

把这s个向量作为列向量,即构成了主成分的载荷矩阵,记为A,

5、计算主成分变量的取值。主成分的表达式为:

Yi=αiX=αi1αX1+αi2X2+……αipXp,(i=1, ……s)

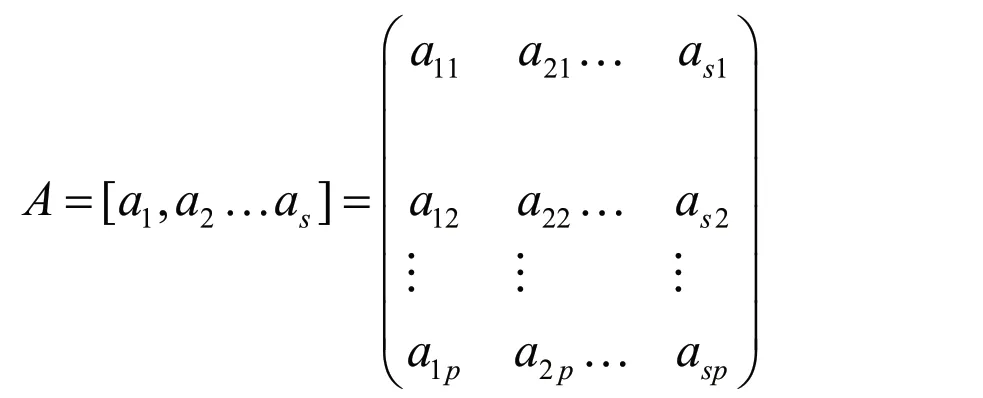

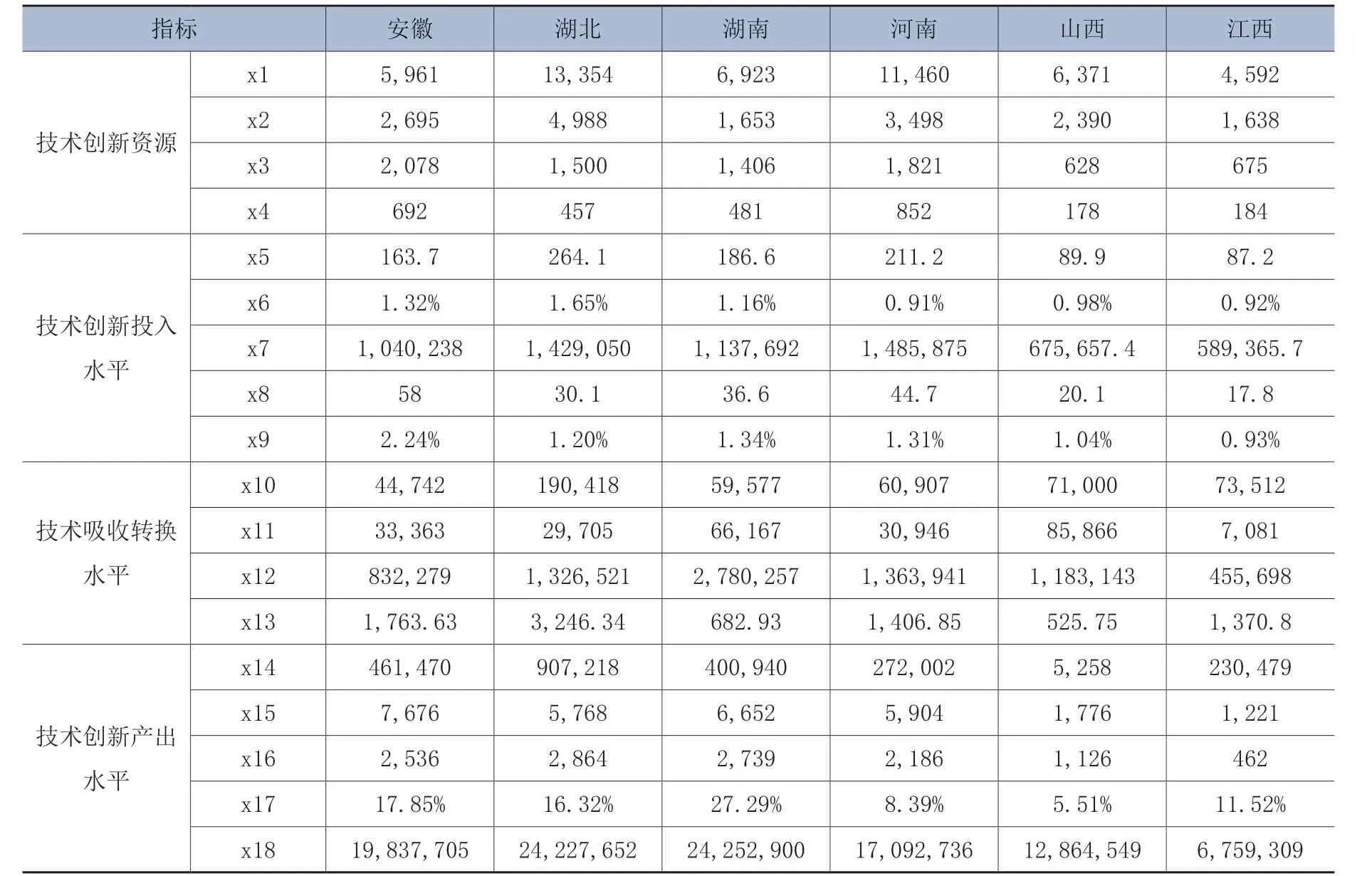

(三)评价得分及排名

本文借用SPSS17.0首先对数据进行标准化处理,经过因子分析和主成分分析后,分别得出4个一级指标即技术创新资源、技术创新投入水平、技术吸收转换水平、技术创新产出水平评价和排名。再根据以上4个指标最终确定“中部地区大中型工业企业技术创新能力”的总体得分和排名。

从表3的评价结果看,中部六省一级指标从高到低的排名如下:在技术创新资源上为河南、湖北、安徽、湖南、山西、江西。在技术创新投入上为安徽、湖北、河南、湖南、山西、江西;在技术转换水平上为湖北、山西、湖南、河南、安徽、江西。在技术创新产出上为湖北、湖南、安徽、河南、山西、江西。

综合排名从高到低依次为:湖北、安徽、河南、湖南、山西、江西。

四、中部地区大中型工业企业技术创新的总体评价与政策建议

(一)中部地区大中型工业企业技术创新能力的分析评价

从综合得分情况来看,我们把中部六省大中型工业企业技术创新能力细分为三个层次,湖北属第一层次,安徽、河南和湖南为第二层次,山西和江西排第三。

以武汉光谷为技术支撑的高技术产业集群发展,使湖北的工业在国内产业升级换代大背景下享有得天独厚的发展优势,原有的经济基础得到夯实并增添活力。由于重视工业企业的技术创新能力建设,湖北在创新资源培育和技术创新投入上力度不断加大,再加上前期已有的良好基础及商务环境,湖北在企业技术创新能力建设上一直走在中部六省的前列。

表2 中部六省大中型工业企业技术创新能力指标原始数据

表3 中部六省大中型工业企业技术创新能力分指标综合评价

湖南、安徽和河南在技术创新能力建设上各有优劣。安徽在技术创新投入上力度较大;湖南在技术创新产出上优势明显;河南的技术创新资源最为丰富。但是,从全面推进地区技术创新的均衡发展看,三省存在的问题都比较明显。如安徽的技术转换能力较弱,在六省中排名第五;湖南技术创新资源、技术创新投入均列中部第四位;河南则在技术转换能力和技术创新产出上,处于中部地区的下游水平。技术创新资源、技术创新投入水平、技术吸收转换水平和技术创新产出必须动态协调发展,四者相互作用构成地区技术创新能力的有机循环系统。技术创新资源、技术创新投入是提升企业技术创新能力的前提条件,而技术转换水平则是企业技术创新能力实现的关键。而技术创新产出则是企业进行技术创新的最终目的。因此,查找问题根源,加快“短腿”建设,促进地区技术创新能力协调发展,是处于第二层次各省创新发展的重要任务。

作为我国矿产资源大省的山西和江西,产业结构调整相对缓慢,企业技术创新能力也较薄弱。山西除技术转换水平排名第二,其他指标都排在第五位。江西在技术创新能力上,各个指标都处于中部的末位。综合分析,两省技术创新能力建设的问题主要在于,一是原有的资源型工业比重高,调整难度大;二是高校、科研机构较少,地区技术创新资源缺乏;三是政府及企业对技术创新投入力度较小。同时,区域内物流成本较高、产业配套能力欠缺等等,都大大限制了地区的创新发展。由此可见,资源型省份加快产业结构调整转型和产业水平升级,对当地技术创新能力建设的起步与发展尤为重要。在加快产业结构调整和水平升级的同时加大技术创新投入,是资源型省份培育企业技术创新能力的有效途径。

(二)政策建议

在宏观层面上,首先要从当地产业水平实际出发,依托土地、劳动等资源,先通过产业承接扩大产业规模,再逐步通过市场细分和产学研结合探索创新,可能更有利于创新资源不足地区自主创新的内生性培育。其次要通过创建有效平台,不断加大R&D投入。要使企业加大R&D投入,关键要做好产学研结合的平台建设,这是促进企业自主创新能力建设的重要途径。再次要集中科技项目资金,加强投入监管机制;同时争取获得更多国家层面上的政策支持。

在微观层面上,首先,企业的创新活动必须立足自主创新和突破关键技术的创新,只有加强这类创新活动的力度,才能切实增强企业的市场竞争力。其次,企业的创新活动应具有技术外溢和产业带动效果。大中型工业企业通常拥有较好的创新资源,因此,对其创新成果的评判不能仅限于本企业的收益状况,还要看其创新成果对产业发展的推动作用,即能否带动中小企业的技术改造和工艺进步,能否加快产业结构调整步伐,能否提升产业水平等等。再次,企业的创新活动要以建立自己的品牌为目标。通过技术创新活动,使企业的产品更具有自身独特的优势,在迅速占领市场中形成自己的品牌和形象,从而使创新活动效益最大化。

[1] 魏江,寒午. 企业技术创新能力的界定及其与核心能力的关联[J]. 科研管理, 1998, (6): 12-17.

[2] 付家骥. 技术创新学[M]. 北京:清华大学出版社, 1998:13.

[3] 王鹏飞,石林芬. 基于因子分析的大中型工业企业区域技术创新能力评价研究[J]. 科技管理研究, 2008, (5): 113-115。

[4] 郑春东,和金生. 企业技术创新能力评价研究[J]. 中国软科学, 1999, (10): 108-110。

[5] 王可侠,范谷雨. 产业承接与自主创新——以皖江示范区为例[J]. 江淮论坛, 2012, (6): 13-19.

[6] P.S.Adler,A.Shenbar.Adapting your technological base: The organizational challenge Sloan Management Review, 25 (1990), pp.25-37.

[7] R. Burgelman, M.A. Maidique, S.C. Wheelwright Strategic Management of Technology and Innovation, McGraw-Hill, New York(2001), pp. 10-14.

[8] J.F. Christensen .Asset profiles for technological innovation Research Policy, 24 (1995), pp. 727-745.

[9] Jian Cheng Guan,Richard C.M.Yam. A study of the relationship between competitiveness and technologic-al innovation capability based on DEA models[J].European Journal of Operational Research,2006, (3) :pp.971-986.

[10] Chun-hsien Wang,Iuan-yuan Lu,Chie-bein Chen.E-valuating firm technological innovation capability under uncertainty[J].Technovat-Ion,2008, (28) : pp.349-363.

[11] Edwin Mansfield.R&D, Patent, and Productivity[M].University of Chicago Press,1984,pp127-154.