黄陵地区长63油层组合理开发技术政策研究

胡桂林,李 丹,王 勇,冯张斌,刘 超,孟 越

(中国石油长庆油田分公司第一采油厂,陕西延安716000)

研究区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的东南部位黄陵地区,与渭北隆起接壤。伊陕斜坡为一平缓西倾的大单斜,倾角不到1°,坡降平均为7~8 m/km,内部构造简单,仅局部具有一些微型鼻状构造,未见断层及其它类型应力构造。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长6油层组为该盆地的主力油层,2011年黄陵长63油层组取得突破性进展,主要是以水平井开发为主,但由于黄陵长63层裂缝发育,给开发带来较深影响,因此,制定出裂缝性油藏的合理开发技术政策,对鄂尔多斯盆地的油气开发具有重要意义。

1 储层特征及裂缝特征

黄陵地区长63储层岩心数据分析表明,长63储层岩心平均分析孔隙度为6.48%~8.17%,平均分析渗透率为(0.04~0.12)×10-3μm2,属超低渗储层,渗透率变化大,非均质性明显。

根据黄陵地区长6储层和裂缝的特点,本次研究运用微地震波裂缝监测来探讨黄陵地区长6储层裂缝特征。处理解释得到裂缝方位NW54.3°,裂缝长度178.9 m,裂缝高度21.7 m。根据统计分析得到kx(延裂缝方向渗透率)=1.19×10-3μm2,ky(垂直裂缝方向渗透率)=0.34×10-3μm2,kx/ky=3.47,延裂缝方向渗透率是垂直裂缝方向渗透率将近3.5倍。

2 开发政策研究

2.1 开发方式

黄陵地区长6油层原始驱动类型以弹性溶解气驱为主,弹性采收率为6.95%,溶解气驱采收率为5.87%,即天然能量驱动采收率仅为12.82%。为了实现油井高产、稳产,提高最终采收率,需补充能量,进行注水开发。

以实验区实验井网为例,分别模拟预测弹性开采、同步注水开发、滞后5年注水开发,滞后10年注水开发。结果表明:仅利用天然能量开发油田采收率为13%,这与理论计算估值一致。而采用注水补充能量开发采收率都明显高于天然能量开发。目前生产试验区块出现的少数井快速裂缝水淹特征,建议研究区先利用天然能量开发,五年之内进行注水开发。

2.2 开发井网型式优化

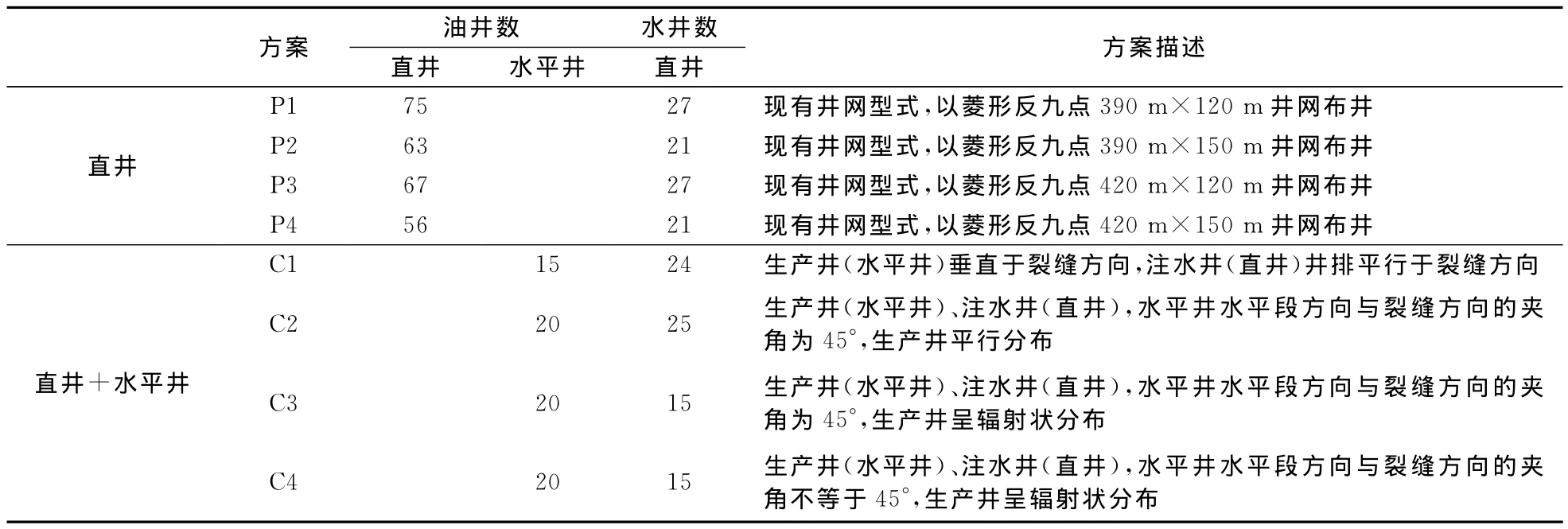

黄陵地区长63储层天然裂缝比较发育,且天然裂缝方向近似与最大主应力方位平行,因此确定黄陵地区长63井网井排方向为NE55°。共设计了两类方案(表1),包括直井井网、水平井井网和二者联合井网等类型,通过数值模拟计算开发动态,同时开展经济分析,从中优选合适的开发井网模式。

各井网最终采出程度相差比较大,在相同井排距和注采强度的情况下,水平井水平段于裂缝夹角小于45°的C4方案产油量和采出程度比较高,且C4含水上升较慢。因此从采出程度来讲,水平井组合方案C4较好。

有利井网型式方案参数论证如下:

(1)水平段长度敏感性分析。在不同水平段长度下,分别作出各井网累积产油量随时间的变化、综合含水随时间的变化关系曲线,结果表明,水平段长度为480 m与长度为560 m时的累积产油量趋于接近,但是随着长度增加,地层压力损耗增大,产能提高且幅度越来越慢;此外长度增加钻井风险加大。综合考虑各因素,确定较合理水平段长度为480 m左右。

表1 井网部署方案

(2)裂缝数量敏感性分析。裂缝数量对压裂水平井产能变化起着至关重要的作用,从固定水平段长度进行研究。固定水平段长度为480 m,设计压裂水平井裂缝数量分别为2~6条进行敏感性分析。结果表明,裂缝数量增加的同时累积产油量和采出程度也随之增大,但增大的幅度逐渐减慢,当裂缝数大于5条时,增加裂缝数量对采出程度影响不大。综合考虑上述两方面的研究,确定C4方案480 m水平段长度对应的合理裂缝数量为5条,对应的压裂裂缝间距为120 m。

(3)合理井排距敏感性分析。在C4方案480 m水平段长度5条裂缝确定的前提下,选用的井距有540 m、600 m、660 m,排距有180 m、210 m、240 m,采用基于正交试验设计的优化方法进行组合,形成9种方案。不同井排距下水驱规律变化预测曲线表明,在相同综合含水下,不能对比出三种方案的优缺点。不同井排距情况下不同年限单井累积产油量和不同含水下区块累积产油量随时间变化表明,井距540 m,排距240 m不仅相同时刻的单井累积产油量较高,而且在相同含水情况下区块采出程度最高,因此认为井距540 m、排距240 m为最佳井排距组合方案。

2.3 采油井合理流压

采用不同方式,优化黄陵长63储层油井平均合理流压为3.3~3.8 MPa(表2)。确定了合理的地层压力保持水平和合理流压,即可确定生产压差。长63合理地层压力保持在7.8 MPa,合理流压为3.55 MPa,合理生产压差为4.0~4.5 MPa。

表2 黄陵地区长63储层合理及最低流压

2.4 注水时机研究

在生产历史拟合的基础上,根据油藏地质及流体参数和油井产能参数,假定油藏重新投入开发,对典型区块进行注水时机数值模拟论证。以实验区实验井网为例,分别模拟同步注水开发,滞后6个月、1年、2年、4年注水开发。可以得出,在注水开发的各曲线中同步注水、滞后6个月注水含水率上升都较快,其他滞后注水后期含水率上升也较快。从不同注水时机阶段开发指标预测,再结合日产油曲线、地层能量保持水平情况,以及目前生产试验区块出现的少数井快速裂缝水淹特征,建议研究区先利用天然能量开发,待生产1年左右后,再进行注水开发,不仅可避免早期注水引起水窜风险,同时早期可利用注水井点先采油后注水。

2.5 注采强度敏感性分析

(1)注水井压力:在研究注水井合理注入压力之前很有必要研究油层的破裂压力。油层破裂压力一般在实验室测定,也可以由经验公式近似计算。根据威廉斯法可算出:长6油层破裂压力为19.52~27.69 MPa,平均23.6 MPa左右。综合理论和实际计算值,本区长6地层破裂压力为25.6 MPa。按照注水井井底最大流压不超过破裂压力90%的原则,计算得到最大井口注入压力约为10.84 MPa。

(2)注水强度的确定。上述对C4方案参数敏感性分析(480 m水平段,5条压裂缝,井排距540 m×240 m)的基础上,通过两个方面论证合理注水强度:①设定注采比1∶1。设计平均单井注水量分别为:5、10、15、20、25、30 m3/d,模拟计算条件为注采平衡保持地层压力稳定(图1)。结果表明:随注水强度增加,虽然采液能力增强,但综合含水上升速度也同样增加。反应在不同含水阶段的水驱采收率规律上,表现为注水强度越大,相同时刻对应水驱采出程度越大,但相同含水率对应水驱采出程度越小,二者存在一个最优值。综合考虑初期采油速度、稳产时间及阶段水驱采出程度,推荐采用单井注水量为10 m3/d。②设定注水量10 m3/d。设计注采比分别为:0.7∶1、0.8∶1、0.9∶1、1∶1、1.1∶1、1.2∶1,模拟计算不同注采比条件下地层压力随时间变化。模拟结果表明,累积注采比的差异对井组的压力分布起决定性作用,累积注采比越大,相同含水率下的采出程度越低,地层压力保持的水平相对较高。因此,一方面要求相同含水率下的采出程度较高,另一方面要保持地层压力稳定在合理范围之内,综合考虑这两方面,推荐选用注采比为0.9∶1的方案,即平均单井注水量为10 m3/d,采液量为9 m3/d。

图1 数值模拟各阶段采出程度变化趋势

3 结论

(1)黄陵油层组长63超低渗透油藏滞后1年注水开发、油井整体压裂投产开发效果好。试油试采结果表明,长63储层油井经压裂投产可获得2 t/d以上初产,虽然随地层能量衰竭产量会逐步降低,但早期可按优化注采井网部署开发井,并利用注水井弥补油井产量衰减,待油藏整体产能降至一定程度后再注水补充能量开发。

(2)井网拟采用水平段与裂缝方向夹角小于45°的水平井(油井)+直井(水井)井网,井排方向为NE55°,初期井排距设计按540 m×240 m,对应井网密度2口井(水平井)/km2。

(3)开发过程中地层压力保持水平为原始地层压力的100%左右。长6油层原始地层压力为7.8 MPa,实施滞后注水开发,后期地层压力保持在7.5~8.0MPa。生产井底流压保持在3.55 MPa,生产压差保持4.0~4.5 MPa。

(4)注水过程中最大井口注入压力10.84 MPa。长6油层中深平均为1 220 m,经计算长6油层破裂压力为平均23 MPa左右。注采比为0.9∶1,平均单井注水量为10 m3/d,采液量为9 m3/d。

[1]王道富.鄂尔多斯盆地特低渗透油田开发[M].北京:石油工业出版社,2007.

[2]韩大匡.油藏数值模拟基础[M].北京:石油工业出版社,1993.

[3]刘吉余.油气田开发地质基础[M].北京:石油工业出版社,2007.

[4]长庆油田公司勘探开发研究院.鄂尔多斯盆地油气勘探开发论文集(1990-2000)[C].北京:北京石油工业出版社,2000.

[5]曾保全,程林松,李春兰,等.特低渗透油藏压裂水平井开发效果评价[J].石油学报,2010,(05):791-796.

[6]赵春森,肖丹凤,宋文玲,等.水平井与直井交错井网优化方法[J].石油勘探与开发,2005,32(1):199-122.