利益相关者视角的政府应急管理绩效评价指标体系设计

张蔚虹,孙丰娟

(西安电子科技大学经济与管理学院,陕西西安710071)

一、引言

近年来,因经济转轨、体制转换、社会转型等压力而激发的社会矛盾层出,多起突发事件影响恶劣。全球气候环境急剧变化,多地自然灾害频发,威胁群众生命财产安全。应急决策作为危机管理的关键核心,在突发公共事件及自然灾害形式不断升级的今天,面临严峻挑战。政府作为应急决策制定和执行者,全面提升决策水平和应急效能,最大限度控制危机、降低损失、稳定秩序是其首要任务。

从国内外研究现状来看,政府导向型的应急管理机制落脚基层,优势明显并日趋成熟,主要集中于三个方面:(1)针对具体案例进行实证研究及经验总结。国外案例分析侧重于对地方政府行政效能的评价及改善[1],突出创新技术措施对应急管理协调机制的影响。[2]我国学者则基于实地调研,用具体数据对政府应急指挥能力进行评价,指出薄弱环节,界定政府职责,思考局部改进策略。[3-5](2)引入量化工具进行应急方法应用研究。量化管理工具的引入为应急分析提供了科学合理的实现途径。国内外学者在数据掌握及实证考察不断完善的基础上,依据新公共管理理论,引入BSC、AHP、主成分分析及潜变量结构方程模型等成熟方法[6-9],定性与定量相结合去分析各因素之间的有机关联[10],探索应急过程中信息传播、反应速度及决策制定的实现路径,进而发现问题并提出改进措施。(3)关注事前预警及过程控制。事前应急预警及事中应急控制,是目前学者完善应急机制的主要突破点。[11-12]无论是应急预警系统、应急培训项目还是移动政务信息技术的普及[13-16],都从事前防范以降低损失的角度去实践应急管理的宗旨。而过程控制中对信息传播及应急措施本身的掌控力,则是衡量政府执行效能的重要标准。[12-14]

对政府应急管理绩效进行科学评价,是进一步健全我国应急管理体系的重要组成部分。绩效评价将政府应急过程中的执行效率和工作成果,量化为具体指标数据,评价主体采用科学方法进行测评,不但能综合衡量利益主体对政府工作的满意程度,而且不同模块分数的等级直指政府工作的优劣环节,是政府应急机制改进和完善的直接依据。近年来,多元主体参与的应急管理机制,突破了政府主导和财政支持的单一应急模式,而平衡各方利益,也成为应急事后评价的焦点。[17-18]

本文首先明确应急管理绩效的评价对象,即各级政府的应急管理行为;其次根据相关利益对多元评价主体进行划分,阐明其不同的利益诉求内容;根据相关利益主体参与应急管理过程的侧重点,建立多元利益的应急管理绩效评价体系;最后提出具体实施建议。

二、概念界定及理论分析

(一)政府应急管理绩效的评价对象

政府应急管理绩效的评价对象是政府的应急管理行为。政府作为组织、协调各部门制定应急方案并实施应急任务的决策者和指挥者,在应急过程中占主导地位。政府的应急管理行为是其在组织实施应急事件中表现出的行为和能力。对政府的应急管理行为进行绩效评价,实质是考量各级政府组织的应急管理行为在效率、效果及质量等方面的完成情况。政府应急管理绩效评价的实现,是由不同的评价主体,选择有效的评价方法,对政府应急管理绩效作出判断的过程。应急管理绩效评价作为应急绩效管理的重要环节,其目的是将政府客观的绩效水平以完整的绩效信息的形式展现出来,从而为政府应急管理模式的改进提供决策依据。

政府应急管理绩效的评价对象确定为政府的应急管理行为,则评价主体的全面合理界定显得尤为重要。多元主体参与的评价机制是应急管理发展的必然趋势,而利益平衡则是主体参与的先决条件。[17-18]实现政府应急管理绩效评价,需要经过多元主体之间根据利益进行相互博弈、协调和整合,建立政府、专家、公众和其他社会组织的沟通与协商机制,找到共同的利益契合点,进而对政府应急管理绩效进行综合衡量。

(二)政府应急管理绩效的评价主体

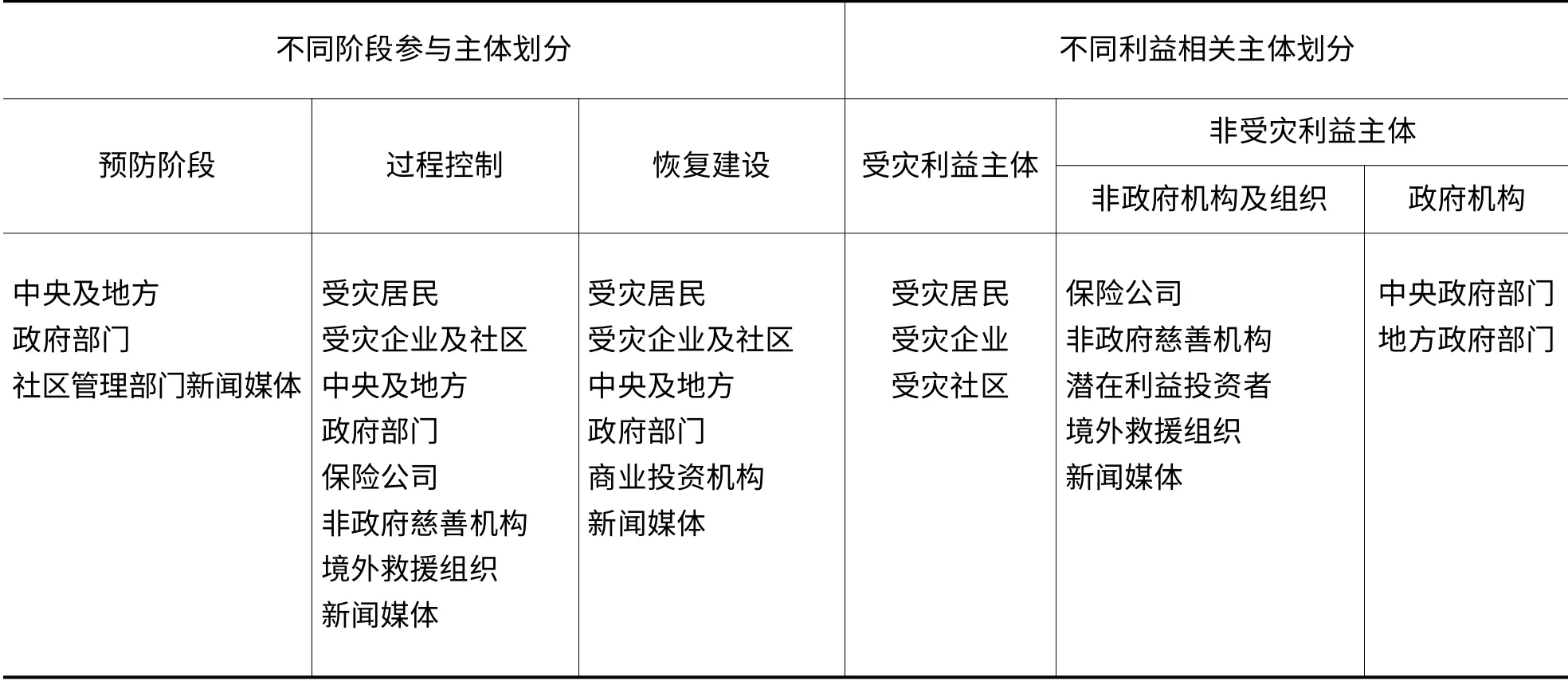

政府应急管理绩效的评价主体是参与整个应急管理过程的利益相关者。政府应急行为的执行效率和实施效果,由利益相关者根据各自利益侧重点的满足程度进行评判。利益相关者概念的引入是基于新公共管理理论中的利益相关者理论,它从各方利益综合平衡的角度去衡量企业绩效,为后来的绩效评价理论发展奠定了基础。目前,围绕政府应急管理工作的研究大多按照应急管理过程的不同阶段展开(见表1 左),各阶段的利益主体数量繁多,缺乏明确的类型划分,且不同阶段之间利益主体重复交错,没有明确界定利益诉求。

从利益相关者的角度去关注政府的应急管理行为表现,实际是重构了政府应急管理绩效的评价体系。该评价体系基于利益相关原则展开,建立依赖于参与应急管理过程的相关利益主体的确认和划分的绩效评价体系(见表1 右)。对政府应急管理绩效的综合评价不再只局限于政府自身对体系建设或措施执行情况的事后评价,而是将应急管理的预防、过程和恢复等全过程中涉及的各方利益主体及诉求,建立统一的绩效综合评价体系。

表1 应急管理过程主体划分对比

(三)政府应急管理绩效评价主体的界定及利益诉求

本文基于利益相关原则界定的评价主体包括受灾利益主体及外部非受灾利益相关方,这样按照参与程度及利益密切度划分评价主体类型,打破了原先应急管理过程中的阶段限制,使政府的应急管理的绩效评价能够始终围绕利益主体展开,而各方在应急管理过程中的利益诉求内容,则是建立政府应急管理绩效评价体系的根本依据。

1.受灾利益主体的界定及利益诉求

受灾利益主体处于突发事件的中心部位,是政府进行应急管理时首先考虑的施救对象,也是应急管理过程中的核心利益主体,包括受灾居民、受灾企业和受灾社区。这类利益群体诉求的满意程度,关系着整个应急管理过程的顺利开展,是对政府应急能力全方位的考验,也是政府应急管理绩效评价的核心内容。

受灾居民是突发事件中人身安全受到损伤,家庭财产遭受严重损失群体。这类群体关注个人生命安全保障及降低财产损失,因此政府的救援力度及安置补偿措施落实,是其最为迫切的核心利益诉求点。

受灾企业是由于突发事件影响而遭受严重经济损失的企业法人。该类群体的受害之处体现为经济利益的严重损失,因此其关注点多为厂房机械设备的损毁赔偿,生产停滞带来的利益弥补,政府灾后重建的扶持政策等。

受灾社区是由于突发事件的影响导致公共基础设施遭到破坏,无法维持公共秩序的居民社区。受灾社区是维持本地区稳定的重要基层管理部门,因此其更关注受灾地区公共基础设施的灾后重建,日常管理制度的建设及救灾物资的落实情况。

2.非受灾利益主体的界定及利益诉求

非受灾利益主体在突发事件中并未直接受到影响,但全程参与突发事件的组织救援工作,是与突发事件具有直接联系的利益主体,包括政府机构和非政府机构及组织两大类。

政府机构。中央及地方政府部门是针对突发事件能够调派人力、物力、财力,制定并执行专项应急政策的相关政府部门。政府作为应急管理措施的主要执行者,自然是核心的利益主体之一,但由于其行为表现正是应急管理绩效的评价对象,是本文从外部利益相关者视角进行绩效评价的客体,因此将其排除在利益主体之外,不再过多赘述。

非政府机构及组织。在政府执行应急管理工作之外,非政府机构及组织的积极参与,成为多元主体参与应急管理过程的核心代表,包括保险公司、潜在利益投资者、社会民众、媒体机构及志愿者团体等。这些群体从自身利益出发,在不承受突发事件的影响和损失的前提下,与政府一同组成了应急管理过程中的施救方,是本文基于利益相关者视角的非受灾利益主体。

保险公司是指与受灾地区的居民及企业具有保险业务,需要对本次突发事件造成的损失进行理赔程序的商业企业。由于保险公司在应急管理过程中进行的是正常业务范围内的理赔程序,因此其对政府工作的诉求体现在理赔程序的顺利程度,具体表现为人员伤亡情况的准确信息、财产损失的合理鉴定、政府对赔付工作开展的积极协助等方面。

潜在利益投资者是指从获得长远利益的角度去关注突发事件并积极参与应急管理工作的商业企业。这类潜在利益投资者参与应急管理过程的方式主要表现为救灾物资的无偿援助,企业名义的巨额捐款,灾后重建工作的大力支持等。该类利益主体对潜在利益的诉求包括两类,一是现阶段的应急救援表现所提升的品牌形象和市场影响力,由此创造的市场价值;二是现阶段财力物力的投入,所获得的将来灾后重建过程中的优惠权利,以及本地区其他长远投资的便利。因此,该类利益主体对政府的要求体现在捐款物资分配落实的有效性,政府灾后重建的政策导向等方面。

社会民众组织是指由社会民众自发组成,在政府之外长期从事慈善救济工作的社会性组织。该类组织在突发事件中与政府一样,是应急管理工作的具体执行者,其利益出发点包括自身的慈善宗旨,民众的参与自觉性和道德精神的实践。社会民众组织在应急管理过程中对政府的利益诉求,主要是政府及受灾主体的认可程度和协调配合力度。

媒体机构是指跟踪应急管理全过程,对应急管理工作进展情况进行持续报道的各类新闻媒体。媒体机构作为信息传播媒介,对应急管理全过程进行跟踪报道,为社会舆论提供交流平台,在多元主体参与中起到桥梁纽带的作用。媒体机构在应急管理过程中对政府的利益诉求更为明确,确保信息的公开透明和及时性,接受媒体对工作开展的监督追踪,允许社会舆论的合理表达。

志愿者组织是指部分民众以个人的形式参与到应急管理过程中,志愿贡献自己的能力开展救援工作,是政府应急管理工作的力量补充。由于志愿者多是普通民众或国际友人,不了解实地情况也不具备专业救援技能,因此政府对志愿者的组织接收和应急培训程度,对联合国及境外组织派遣的志愿者的认可及合作程度,是顺利开展应急管理工作的又一项利益诉求。

三、政府应急管理绩效评价指标体系设计

界定多元参与的利益主体,明确评价主体的利益诉求,是设计政府应急管理绩效评价指标体系的前导性工作。从利益相关者的视角,政府应急管理绩效的最终落脚点,是多元利益主体在应急管理过程中,行动的协调一致性及利益的综合平衡。

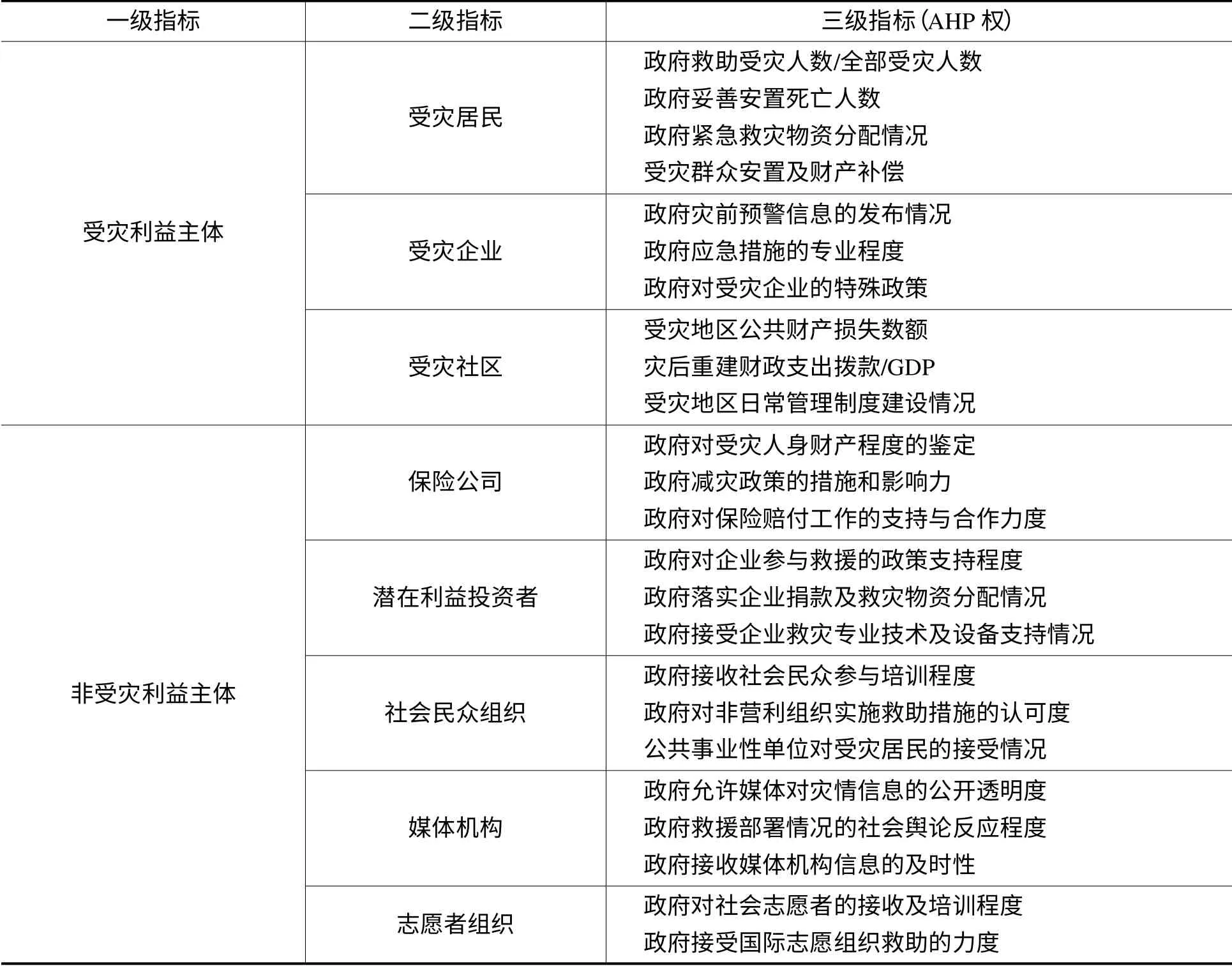

上述对相关主体及利益诉求的阐述,实际上为政府应急管理绩效评价指标体系的建立提供了现实依据和铺垫。本文从相关利益主体的诉求内容出发,结合国内外应急管理方面的研究成果,咨询相关领域的专家意见,初步建立起我国政府应急管理绩效评价指标体系(见表2)。该指标体系的结构依据前述利益相关主体划分,指标内容则是不同主体在应急管理过程中利益诉求的体现,突出了利益相关者视角下,评价主体对政府应急管理绩效的衡量范围和评价标准。

表2 政府应急管理绩效评价指标体系

政府应急管理绩效评价指标体系的建立,是对政府的应急管理行为进行绩效评价的基础,要实现整个绩效评价过程,需要对层次分析法及模糊综合评价等多种工具进行组合运用,具体步骤如下:首先,基于层次分析法为每一项指标赋具体权重;其次,通过专家小组针对每一项指标进行打分;再次,运用模糊综合评价法将分数与权重进行加权处理,得出政府应急管理绩效的综合得分;最后,对得分进行综合评价。分数越高,说明政府的应急管理绩效越高,利益相关者对政府的应急管理执行力及效果的满意度越高,政府也就得到越大的认可。此外,政府还应该对分数偏低的某一类或某一项指标进行反思,从利益相关者的利益诉求出发,去发现应急管理过程中存在的问题及薄弱环节,及时改进应急管理措施,不断完善政府应急管理体系。

四、政府应急管理绩效评价的实施建议

建立利益相关者视角的政府应急管理绩效评价指标体系,只是对政府应急管理绩效进行综合衡量的第一步,除了应用层面的实施步骤,实施过程中还面临各级部门的统筹协调、各方主体的配合程度、评价机制的有效性等问题,本文针对这几方面问题提出实施建议。

1.将政府应急管理绩效评价纳入到各级地方政府的绩效考评当中

由于突发事件出现频率和强度的不可预测性,使得政府的应急管理行为不具有固定性,政府的应急管理绩效也并不在传统的绩效考核当中有所占比,无法凸显其在整体政府绩效构成中的地位和作用。将应急管理绩效的评价纳入到地方政府的日常绩效考评过程当中,增加其所占比重或加大奖罚力度,使其与其他日常绩效及总体绩效结果建立直接联系,在更大程度上影响各级地方政府的决策,才能实现政府在应急管理方面的统筹协调。

2.政府的应急管理绩效应由各方利益主体进行评价

参与应急管理全过程的多元主体处在利益博弈的交锋口,其过程中的态度和行为直接影响了政府进行应急管理的最终效果,也对政府的应急管理绩效最具有发言权。政府在应急管理过程中必须协调好不同主体的参与程度,处理好利益主体之间的矛盾和分歧,平衡公共利益与个体利益之间的差异,满足各参与主体的合理利益诉求,才能在绩效评价中获得来自多方利益相关者的认可,绩效评价结果也更具有说服力。

3.从利益相关者的角度去建立提高政府应急管理水平的长效机制

应急管理长效机制的建立,还应该从事前、事中和事后的全过程环节入手,将利益相关者在不同阶段的关注点融入到预防、控制和反馈等多方面,使政府的应急管理程序始终考虑相关主体的利益诉求,在更长周期内让政府实现对突发事件从应急管理到常规处理的转变。

[1]Helen Sinclair,Emma E.H.Doyle,David M.Johnston.Decision-making Training in Local Government Emergency Management[J].International Journal of Emergency Services,2012,1(2):159-174.

[2]M.Jae Moon.Shaping M-Government for Emergency Management:Issues and Challenges[J].Journal of E-Governance,2010,33(3):100-107.

[3]陈升,孟庆国,胡鞍钢.政府应急能力及应急管理绩效实证研究——以汶川特大地震地方县市政府为例[J].中国软科学,2010,(2):169-178.

[4]王学栋.论我国政府对自然灾害的应急管理[J].软科学,2004,(3):47-50.

[5]卢文刚.城市地铁突发公共事件应急管理研究——基于复杂系统理论视角[J].城市发展研究,2011,(4):119-124.

[6]吕稚知.基于BSC 法和AHP 法的突发事件应急管理绩效模糊综合评价——以2008年雪灾事件为例[J].生产力研究,2009,(19):184-186.

[7]佟淑娇,张培红,钟茂华,陈宝智.基于AHP的企业应急管理能力评价研究[J].东北大学学报(自然科学版),2012,(6):899-903.

[8]姚杰,池宏,计雷.带有潜变量的结构方程模型在突发事件应急管理中的应用[J].中国管理科学,2005,(2):44-49.

[9]Yumei Chen,Yuming Lin.Analysis of the Impact of Government Information Operation on Emergency Management Information System Application[J].Procedia Engineering,2012,(29):3023-3027.

[10]喇娟娟,蒋葛夫.城市公共安全应急管理信息系统评价模型[J].统计与决策,2009,(7):49-50.

[11]张维平.政府应急管理预警机制建设创新研究[J].中国行政管理,2009,(8):34-38.

[12]杨青,田依林,宋英华.基于过程管理的城市灾害应急管理综合能力评价体系研究[J].中国行政管理,2007,(3):103-106.

[13]侯洪凤,史原,李逊.应急管理信息系统评价指标体系构建和评价方法研究[J].科技管理研究,2013,(6):63-66.

[14]凌学武.三维立体的政府应急管理能力评估指标体系研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2010,(3):303-307.

[15]Helen Sinclair,Emma E.Doyle,David M.Johnston.Assessing Emergency Management Training and Exercises[J].Disaster Prevention and Management,2012,21(4):507-521.

[16]Scott Somers,James H.Svara.Assessing and Managing Environmental Risk:Connecting Local Government Management with Emergency Management[J].Public Administration Review,2009,4:181-192.

[17]贾学琼,高恩新.应急管理多元参与的动力与协调机制[J].中国行政管理,2011,(1):70-73.

[18]申霞.基于利益相关者参与的区域应急管理模式研究[J].公共管理变革,2012,(4):63-66.