县域城镇交通信号控制方法研究

姜敏 尹少东 宋志洪

(1.宁波市公安局镇海分局交通警察大队,浙江宁波 315000;2.城市交通管理集成与优化公安部重点实验室,安徽合肥 230088)

县域城镇交通信号控制方法研究

姜敏1尹少东2宋志洪2

(1.宁波市公安局镇海分局交通警察大队,浙江宁波 315000;2.城市交通管理集成与优化公安部重点实验室,安徽合肥 230088)

本文主要结合我国县域城镇交通管理现状,分析县域城镇交通特征,研究合理的信号控制方法,根据县域城镇具有的交通条件,采用不同的信号控制策略,有效提高县域城镇整体通行效率,减少交通尾气带来的环境污染。

县域城镇 交通特征 信号控制方法 控制策略

随着我国城镇化进程加快,县域城镇基础设施建设初具规模,机动车保有量迅速增长,道路供给和交通需求的矛盾日益突出。在居民生活水平提高的同时居民出行需求越来越高,而我国县域城镇现有交通管理模式滞后,政府重视程度和日益增长的交通需求与安全形势不相适应,这也使我国县域城镇面临着大城市所出现的交通拥堵、出行不便以及道路交通安全等问题。

图1 县域城镇交警人均管辖面积调查分析图

图2 县域城镇交警人均管辖道路长度调查分析图

图3 县域城镇信号机联网率

图4 中官路平均路口单进口交通量

1 县域城镇交通管理现状

1.1 交通管理部门之间缺乏有效协调

随着我国城镇化进程加快,县域城镇交通出行需求要来越高,交通出行需求与道路供给的矛盾在短时间内尚不能完成解决,这就需要交通管理部门充分利用现有资源,最大化的满足居民交通出行需求。但是我国县域城镇政府部门普遍存在解决交通问题方式方法与交通发展不相适应,部门之间缺乏有效的工作协调机制,造成管理工作交叉,执法力度不够,使得各种交通违章、违法行为屡禁不止。

1.2 交通管理和执法科技装备建设和维护资金得不到保障

目前,县公安交警部门经费来源主要有财政拨款、规费收入、燃油税提取和其他收入四个渠道,其中规费收入成为维持交通管理工作正常运转的主要经费来源。在交通管理和科技执法装备建设的经费投入方面只有申请财政支持,但由于交通管理部门之间缺乏有效的工作协调机制,申请财政资金渠道困难,后期设备维护资金无法保障。

1.3 农村交通管理水平有待进一步提高

近几年,县域城镇交通管理部门逐步重视了农村公路的交通管理,但是还存在一些亟待解决的问题,如农机车辆管理,农机部门无权上路查车,交警部门往往对乡村道路、偏远农村地区道路的交通管理鞭长莫及,形成了管理上的“真空”状态;农村道路上无证驾驶、无号牌车上路行驶等问题较为突出,近几年农村交通事故数量呈上升态势,给县域道路交通安全带来新的挑战。

1.4 客货运车辆、重点车辆等监管不严

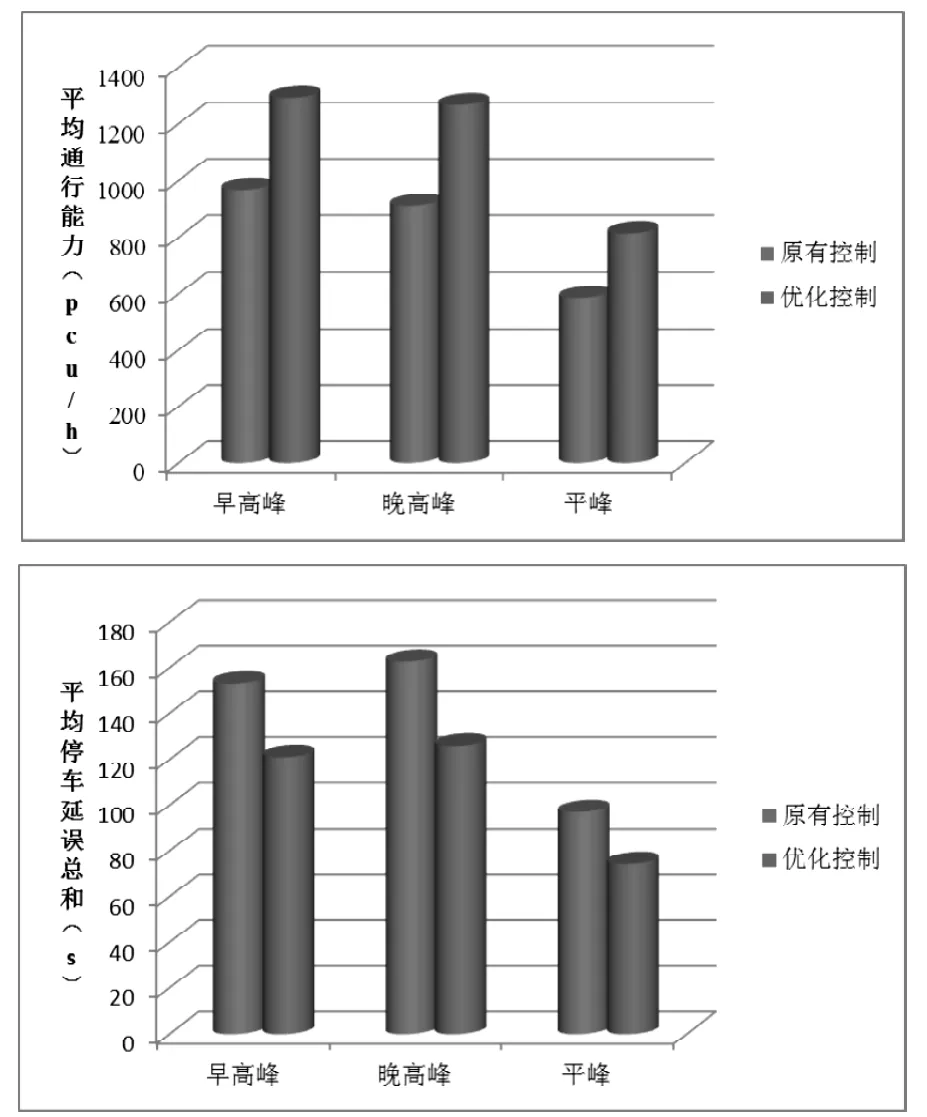

图5 优化控制前后通行能力与平均停车延误对比效果图

公安交警部门对客货运车辆、重点车辆的检验和驾驶员的培训、考核、审验及资质审查存在把关不严、执法不严的现象。随着客货运市场经营主体的多元化,同时由于公交、出租车、客货运车辆、危化品车辆、校车和农机车辆等缺乏科技执法装备,使得管理部门对客货运车辆、重点车辆等无法形成有效监管,导致客货运交通事故率居高不下。

1.5 交通管理部门人力不足

基层管理部门科技保障机制不健全,科技人才和警力严重不足,外场设备损坏无人维护,基层技术民警也因工作强度大、工作环境差、生活待遇低,工作积极性严重受挫,面临日益繁重的交通管理工作和严峻的交通安全问题的双重考验。使得县域城镇整体交通管理水平不高。县域城镇交警人均管辖面积和人均管辖道路长度调查分析结果如图1、图2所示。

1.6 公安智能交通设施管理现状

近几年,随着我国县域城镇经济的快速发展,道路基础设施日趋完善,但是交通管理设施投入相对不足,与日益增长的交通需求不相适应。道路交通管控能力不高,现有公安交通管理部门交通指挥中心的交通综合信息处理和研判水平较低,缺乏协调应急指挥调度、交通控制和信息服务等功能。交通信息采集手段较少、交通违法行为查处力度不够,缺少必要的车辆检测器、信号控制、电子警察、交通视频监控、卡口、测速等智能交通管理和执法科技装备。县域城镇信号机联网率如图3所示。

2 县域城镇交通出行规律

我国县域城镇交通出行吸引变化会呈现比较集中的趋势,高峰期出现在上下班以及上学放学时期,平峰时段车流量会比较均匀,夜间路上车流量稀少。因此,相比城市而言,县域城镇的主要交通出行规律有以下几个方面:(1)高峰时段交通出行吸引较为集中,主要集中在市政府、乡镇企业、学校附近的道路上,交通通行效率受路段通行能力、路边停车及交通渠化的影响较为严重,路段基本呈现饱和的态势,部分路口甚至出现溢出的现象;(2)平峰时段交通出行吸引较为均匀,交通出行组成种类较多,有非机动车、长途客车、大小型货车、小客车、拖拉机等等,但因出行量不大,因此不会对城镇交通产生明显影响;(3)夜间时段交通出行吸引较低,大部分县域城镇采用“一刀切”的控制方式,全天一种至两种控制方式,适应性不足,导致夜晚车辆延误较大;(4)大部分道路无非机动车道,非机动车对机动车通行干扰比较明显,特别是上下班高峰期,严重影响路段的整体通行效率;(5)因信号机功能受限,无法实现联网控制,后台无法进行协调控制,导致整体控制效果不佳。

综上所述,我国县域城镇交通量变化较为规律,研究有效的交通信号控制方法,改变现有“一刀切”的局面,具有强烈的现实意义。

3 县域城镇交通信号控制方法

根据上述总结的规律,我国县域城镇交通信号控制可根据具体条件,分类进行调节,主要包含以下几种类型:

(1)定时控制。定时控制也叫定周期控制,是最原始的也是所有信号机所具备的控制方式。交通管理者根据交叉路口历史交通量数据,凭借经验配置或采用固定的信号配时方案计算公式,预先确定交叉口的信号控制方案,是最常用的一种信号控制方式。

(2)感应控制。感应控制是车辆检测器检测当前放行相位车辆车头时距,确定相位饱和度,并以此为判断依据延长当前相位绿灯时间或跳至下一相位的实时自适应控制,没有固定的周期和绿信比。由于感应控制是实时控制,相位绿灯时间实时变化,容易造成倒计时混乱,影响机动车驾驶人的判断,造成安全隐患。为了避免该类安全隐患,应去除运行感应控制的路口倒计时灯。感应控制适用于有车辆检测器的路口,主要根据路口类型、车道数量以及历史流量统计调节最大绿与最小绿。

(3)干线协调控制。通过调查计算主干道路口之间时距,设置相位差,协调相邻路口绿灯时间延时变化,使主干道车辆通过这些交叉口时尽可能的遇到绿灯, 为主干道直行方向的车队提供最大绿波带, 减少干道上的延误和停车率, 以保证干道上的车辆能够畅通行驶,这种控制方式称为干线协调控制。干线协调控制一般用于路况良好,车流量较大,环境干扰较小,车速相对稳定的主干道上。要实现协调联动控制,协调干线所有路口需要使用相同的集中协调式信号机,并且实现联网控制。这对信号机的统一控制,统一校时,维持协调控制的稳定性是非常重要的。该方法适用于潮汐变化较为明显的路段,如贯穿城镇的或连接与其他城镇的主干道, 出行吸引较大的路段,平峰采用协调控制,可有效提高主干道的通行效率。

(4)区域联网协调控制。在县域城镇信号机联网的基础上,通过后台对关联路口执行区域联网协调控制,可有效提高城镇范围的整体通行效率。主要通过在路段的关键节点布置车检器,根据关键节点的车辆排队情况,合理调节路口的信号配时,进而达到关联交叉口构成的区域达到协调控制的目的。这种控制方式主要依赖区域内信号机联网与关键节点检测器,根据排队情况实时调节,对疏导区域内外交通有明显的应用效果。

一般县域城镇在联网但无车检器的条件下,一般采用定时控制与干线协调控制相结合的方式,并参照历史流量曲线,将全天划分为不同的时段,在流量比较均匀的区间采用干线协调控制的方式,其余则根据划分时段采用定时控制的方式。对于已联网且拥有车检器的路口或区域,主要采用感应控制、定时控制与协调控制相结合的方式,不同控制方式的判定依据主要为交通流量和交通出行比例。

4 案例分析

以宁波市镇海区为例,介绍县域城镇交通信号控制策略应用。中官路是宁波市镇海区主要干道之一,在城市交通中起“通”的作用以交通功能为主、服务功能为辅,满足交通流大量聚集快速流动的要求。

根据调研所得中官路各交叉口的实际交通量,平均路口标准交通量如下图4所示。

由上图分析可得知,在高峰时期,该路段实际交通量已达到该路段各路口饱和流量,如果不合理疏导,势必会造成交通拥堵的现象。

结合上节控制策略的介绍,该段在平峰时期主要采用绿波控制的方式,高峰采用关联交叉口协调控制,夜间采用感应控制,分为6个时间段控制,分别为0:00-7:00,7:00-8:00,8:00-17:30,17:30-18:30,18:30-22:30,22:30-23:59,采用的控制方式为感应控制,协调控制,绿波控制,协调控制,绿波控制以及感应控制。对各类型分别进行整理,感应控制,交叉口区域协调控制以及绿波协调控制的效果分别如下图5所示。

对平均通行能力、平均延误时间两个指标在优化控制前后对比可发现,在原有固定周期模式下平均通行能力偏小,平均延误偏大,优化之后通行能力明显提高,平均延误降低,特别是夜间才有感应控制,有效减少了车辆的等待时间,提高了路口的整体通行效率,起到合理分配交叉口空间资源、减少污染的作用。夜间车辆稀少,在无检测器的条件下,夜间可采用相位最小绿设置的方式。

5 结语

县域城镇比较明显的特征是交通出行吸引规律化,交通管理手段不足,不能有效地配置路口信号配时,从而导致路口通行效率偏低。本文主要结合历史流量调研及车检器的应用,划分尽可能多的时段,避免“一刀切”配时方式的通病,有效提高了县域城镇路口及主要干线的通行效率,优化了道路利用率,同时也在一定程度上控制了环境污染。

[1]陆化普,王建伟等.城市交通管理评价体系[M].北京:人民交通出版社,2003.

[2]王炜,过秀成.交通工程学[M].南京:东南大学出版社,2000.

[3]尹宏宾,徐建闽.道路交通控制技术[M].广州:华南理工大学出版社,2000.

[4]孙晴.城市平面交叉口信号控制的研究[D].湖南长沙:长沙理工大学,2009.