朱俊小小说三题

◎朱 俊

朱俊小小说三题

◎朱 俊

第44把刀

1935年的鄂西苗寨,风把寨子上的竹笋吹出土壤的季节。

阿萝在竹林里挎着篮子,用小锄头采集沉睡了一个冬天的笋,苗莫在远方吹着竹笛,婉转的笛音在翠绿的竹林缠绕,碰掉了一片竹叶,飘落下来从阿萝的眼眸里划过。阿萝望了苗莫一眼,苗莫见阿萝看了自己,把手指放在嘴中,打了一声唿哨,转身奔走了。

苗莫刚走,离什来了,他在远远的地方就唱着山歌,深情脉脉的山歌,像吹在乍暖还寒湖水上的风一样,唱得阿萝的心波一荡一荡的,离什唱着歌赶着牛,从阿萝的面前经过时,望了阿萝一眼,阿萝的目光也正看着他,阿萝的脸一下娇媚得像开在山间的映山红。

吊脚楼的阁楼上,阿萝拨亮了灯,手中穿针引线,细细地绣着一个香包,苗家姑娘一个香包定终生。一轮满月,从山梁上升起来,阿萝的香包也绣好了,就等到四月八的牛王节,把这个香包放在一个男人的胸口,让他戴一生一世。阿萝推开小窗,还带着凉意的风,轻柔地吹在额头上,摇响了头饰,吹乱了刘海,也吹乱了阿萝的心。

确切地说,阿萝的心是被苗莫和离什这两个苗家寨子优秀的青年扰乱的。

在山上砍柴禾,苗莫总是会为阿萝背上一程,在河边提水,离什总是会给阿萝担上一程。苗家好儿男,光明正大地追婆娘,平日里三个人总是在一起,唱着山歌喝一碗甜酒。苗莫和离什从来不为都爱着阿萝而心有嫌隙。

阿萝难啊,阿萝心里苦,问娘,娘说,伢子啊,你自己去看吧。

阿萝说,苗莫,离什,你们谁在牛王节上最先爬上刀梯,我阿萝的香包就系在谁的身上。苗家牛王节,能下火海,爬刀梯的汉子,是苗家人的英雄,自然也是苗家姑娘追逐的对象。苗莫和离什相互望了一眼,行。

牛王节的前一天,寨子祠堂前的场坝里,立上了两架高耸的刀梯,明晃晃的尖刀在春阳下发着寒森森的光。当天夜里,苗莫来了,他围着场子转了一圈,又摸了摸刀梯上的尖刀,然后坐在下面,一直到鸡叫时分,才回屋去。

苗鼓敲响了,声音震天,苗莫和离什在刀梯下燃了纸钱,点了三炷香,然后把手脚都抹了一层灰,小心翼翼往刀梯上爬,阿萝手里攥着香包,提着心,站在大姑娘小媳妇的人群里,给两个小伙子呐喊。

49级刀梯,在苗莫和离什的眼里算不得什么。两人速度相当地往上爬,离什转头看了一眼旁边刀梯上的苗莫,苗莫却望着刀梯的顶端,离什居高临下地在人群中看见了阿萝,阿萝给了他一个坚定的眼神,离什深吸了一口气,噌噌往上爬,超过了苗莫两级刀梯。咚咚的大鼓敲得更加响亮。就在离什踩上第44把尖刀的时候,他的身子就像一只中箭的山雀,栽了下来。

离什死了,死在寨子前,也死在阿萝的眼前。阿萝抱着离什的身体哭,哭完了唱歌,

唱着离什曾经唱过的歌。寨子上的人,把刀梯放倒,人们发现,在第44把刀梯上,早已抹满了桐油。

竹林里,离什的坟前,阿萝和苗莫坐在一起,两壶酒,一个碗,阿萝提起自己跟前的酒壶,给放在离什墓前的碗里添满,然后对着苗莫说,喝吧,苗莫拿起酒壶,灌了一口,神智就开始晕乎了,他听见阿萝说,离什一个人在下面,会孤单,我们两个都应该下去陪他。

离什的坟前,苗莫醒了,阿萝却死了,阿萝的嘴角留着一抹温柔的笑。两壶酒中,阿萝放了两种苗家的草药,只不过一壶是断肠草,一壶是半日死,一壶是毒药,一壶是麻醉药。

阿萝葬在离什的坟旁,每年四月八,苗莫也不去爬刀梯争头名了,他只带上两壶酒,去阿萝和离什的坟前,喝得两眼泛泪。

哭嫁

鄂西姑娘出嫁,必须哭嫁,出娘家门前,从爹哭到妈,从哥哭到嫂。寨子上的老人说,哭得越厉害,姑娘嫁过去之后,哭的日子就越少。

阿妈常常指着梨花婶子对依花说,当年梨花婶子出嫁的时候,硬是一滴眼泪都没流,他哥对着她一顿骂,勉强挤出了几滴眼泪。梨花婶子嫁出去之后,先是儿子死了,后来丈夫也去了,梨花婶子的眼泪就像开了闸口的渠堰,哗啦啦地流。

阿妈说这些话的时候,依花在一块垫肩上面绣喜鹊,绣着喜鹊想着郎,阿依想的郎是邻寨的水富。水富不姓水,寨上的阴阳先生说水富生下来就五行缺水,水富的娘怕养不成人,把水富过继给了寨子口上的老水井,取名水富,这名字从小喊到大,直到现在。

依花认识水富在初夏,蝉儿的声音聒噪得人心烦意乱的下午,依花去老井背水,水富刚刚把古井清理了一遍,把井口的杂草铲除得干干净净。

盛满一桶水,依花背起来一个趔趄,水富伸手上去扶了一把,两人的眼睛对视那一刻,依花的耳朵里一点蝉儿的叫声都没了。

依花在古井背水走过了一个夏天,水富在井口梳理了一个夏天。

水富把一根雕上两只喜鹊的竹笛送给依花的时候,依花正空着两手,水富衣服肩上的大洞像一张孩子的嘴,看着依花笑。依花想,秋收的时候,给水富一个垫肩。

垫肩上就差喜鹊了。秋阳已经在寨子上轻柔地抚摸。

当稻田的谷子低头的时候,依花的垫肩也绣好了,两只喜鹊站在桂枝上,脉脉传情。

依花带着垫肩往老井跑去。

依花没有等到水富,一直到太阳落山。依花回家了。

依花往老井跑了一个秋天,落叶在井中的水面上打旋儿。依花往老井跑了一个冬天,冬天的老井上面腾腾地冒着一缕缕热气,热气把依花的眼睛模糊了,依花看见水富的脸,在井水里,望着自己笑。

水富还是没有到井边来。依花出嫁了,男人是同寨子的书福,一副好身板子,做活没的说。出嫁的前一天晚上,寨上的婆婆用细丝线给依花净面,给依花带上一方黝黑的丝帕,遮住了依花的脸,这丝帕是新姑娘出嫁专用的,黑黑的丝帕能遮住新姑娘哭嫁后像蜜桃样的眼睛,寨上的好姐妹都跑到依花的闺房里,陪着依花在娘家过的最后一晚。姐妹们都说,依花,哭吧,你这一嫁出去,就不是这个家的人了。依花你哭吧,爹娘把你养这么大,养大之后就出嫁,这孝啊,还是要敬。依花硬是没哭出来,在阿妈哭她的时候,她也只是抱着阿妈,牙齿咬着嘴唇。那块垫肩放在带去婆家的箱子底上。

寨上来送依花出门的伯姨婶子们都摇着头说,依花啊,这孩子,命苦,哭的日子在后头。

书福对依花好得没法说,收拾家务外,地里的活儿,从来不用依花操心。

夏天,依花依旧去古井背水,井里的水草,长得水嫩嫩的,井口的杂草,也淹过了脚腕。

水富死回来了,是死了回来的。小煤窑垮塌,让水富死在了离山寨很远的地方。

寨子上嘴多的婆娘们都传说,水富死的时候喊了依花的名字。

水富的坟垒在古井的旁边。夏夜的风吹得人凉爽。坟头前,依花在哭,仔细一听,是哭嫁的声调,嘴里喊看我的郎。

第二天,有人去老井背水,抬眼望了一眼水富的坟,坟头上挂了一块垫肩,上面的两只喜鹊,活灵活现。

相思树下的女人

这是一棵女人抱不住的红豆树,从女人认识男人后,月满的夜晚,男人都会牵住女人的左手,然后一起去合抱红豆粗壮的树干,摸索了半天,也没摸着女人的右手,树太大了。

女人是一朵花儿,寨子上的人都说。女人的大辫子垂在腰际下面,一甩一甩的,就是这辫子,缠住了男人,村子里最先走出去的男人,男人在东方的一座省城做建筑工人。

男人是苦命人,老早就没了爹,女人嫁给男人第二个秋天,男人的娘也跟着他爹去了。男人说,跟我出去吧。女人搂着男人的脖子,说,我就在家里,还可以给你娘上坟呢。男人年初,都会踏上东去的火车,肩上斜挎着女人准备好的行囊。

女人侍弄着田土,在红豆树下开了一块地,种上了黄瓜,种上了豆角。看着绿茵茵的菜地,女人就开始想男人,想男人在自己的地里也播上种,长出豆角,长出黄瓜,可每年男人就回来几天,过个春节就走了,女人

的地里也没长出一点儿嫩苗。

男人给女人来电话,说,在家里装上冰箱,装上空调,女人就在电话这头笑了,空调就不装了,木楼里面装么子空调哦。

寨子上的女人看见男人的家里越来越殷实,都嚷着让自己的男人也出门,男人们就在女人们的期盼中,背上行囊,路过寨子前面的红豆,或者东去,或者南下。寨子上就留下了女人们和老人们。

自从村长领了一帮人在寨子上穿梭了一趟,往寨子上来的人就多了。

大红豆树也被挂上了一块牌子,相思树,相思树,一千年,一千年,女人叨唠着牌子上的字。挂牌那天晚上,雷声大作,暴雨哗啦啦地下了一夜,第二天,女人看见红豆树的树冠被雷劈了下来,光秃秃的一节树干杵在那里。女人想,这下子树活不了了。

外来的人举着相机,在寨子上拍摄整齐的吊脚楼,拍青石板小路,拍红豆树,还拍在地里劳作的女人,当镜头对着女人的时候,女人羞涩地低着头,也不看那群人,人群中有个留着大胡子的人,举着长长的镜头,朝女人喊,妹子,看这边。女人下意识地一抬头,咔嚓一声,女人就被大胡子男人关在了镜头里。人群里一阵笑声,老周,还是你厉害。大胡子男人叫老周。

老周又来寨子了,给女人送来了一沓照片,有女人在寨子小溪里浣洗衣服的照片,有女人在田间侍弄菜蔬的照片。女人最喜欢那张抬头看镜头的照片,照片上的自己依旧那么美丽。

老周拍累了,就在女人的吊脚楼下坐着歇一会儿,舀一瓢楼下水缸里的泉水。女人从来不喊老周到家里坐,男人不在家的女人怕惹人闲话。老周也从来不介意,依旧在寨子上和老人们聊天,偶尔抽一口老人递过来的旱烟锅子,渴了就在女人的楼下,喝一碗水,累了就在石阶上坐上一会儿。

寨子上的老人把老周拉到堂屋里喝酒,包谷酒好下喉,后劲却很足。夕阳把温暖倾泻在老周的脸上时,老周已经被包谷酒把脖子都润得绯红。老周依旧在女人的吊脚楼下坐着,坐着坐着就睡着了,女人拿了一条被单,给老周盖上。

夜幕开始降下来,蝉儿也止住了鸣叫,寨子上的灯亮了起来。老周在女人的被单下,睡得很香,喷着热腾腾的酒气。

女人坐在红豆树下,望着寨子前面的公路,想自己的男人。女人想着想着,心里就有一团火在燃烧,女人的意识快要模糊的时候,一双手已经把女人紧紧地搂住,那感觉就和自己的男人一样有力,热气喷在女人的耳朵上,女人一下子就酥软在红豆树的落叶上,这些落叶和女人的身子一样酥软。

腊月,男人回来了。被窝里,女人搂着男人,用大辫子缠住男人的脖子说,你带我走吧。男人说,好。春天,男人牵着女人,背上行囊,从红豆树下经过。女人回身看了一眼红豆树,红豆的树干上,已经冒出了一点新绿,趴在枝桠间。

(本小辑责任编辑 张雅楠)

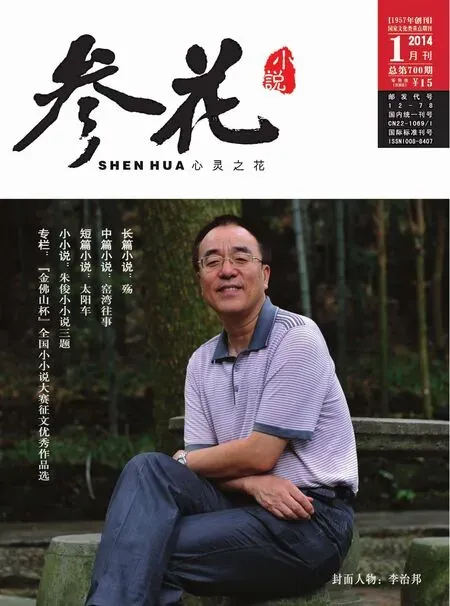

朱俊,1986年生,蜗居在湖北恩施土(家)苗风情园,著有长篇小说及小小说作品,有作品见于《百花园》《小小说月刊》等。湖北省宣恩县作家协会副主席。