中国风,美利坚制造——《杀死比尔》对邵氏兄弟影片的恶搞式征引

薛 松

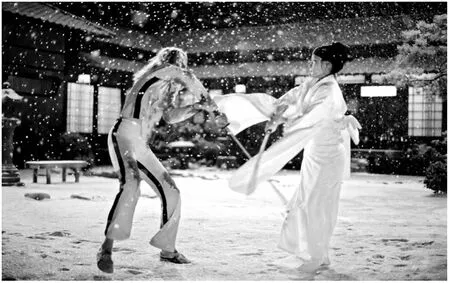

电影《杀死比尔1》剧照

一、剥削电影与恶搞美学

从处女作《落水狗》(Reservoir Dogs,1992)到最近一部《被解放的姜戈》(Django Unchained,2012),昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)这位明星式美国鬼才导演成功将B级片(B grade movie)美学带入美国主流电影,获得评论界和票房的双重认可。剥削电影(exploitation film)是充斥着大量性和暴力镜头的低成本B级片的一种类型。艾瑞克·谢弗(Eric Schaefer)在其剥削电影研究专著中说到:“经典美国剥削电影始于20世纪20年代,直至20世纪50年代才渐渐隐没。”[1]剥削电影的两大突出特点为“主要题材是一个‘禁忌话题’,包括性与性卫生、卖淫与恶行、吸毒、裸体以及其它任何在当时被视为代表坏品味的题材。”[2]“电影由小型独立公司制作,成本低廉,影片水准十分低。”[3]在美国电影审查制度影响下,剥削电影一直以来都被视为道德低下、审美低级的商品,是与好莱坞和美国主流文化相对立的一种电影文化。因剥削电影在美国流行文化中的边缘地位,美国电影学者杰弗瑞·司康思(Jeffrey Sconce)就将这种类型理解为“另类电影”(paracinema),一种与“好莱坞和美国主流文化所代表的相反”[4]的电影文化。但也有学者反对这种将剥削电影和好莱坞主流影片一分为二的看法,保罗·沃森(Paul Watson)就主张把剥削电影放到一个更广大的电影史中去看。他点明了好莱坞电影和剥削电影的共谋关系:“过去,剥削电影被视为缺乏品味的象征,现在,它却悖论式地成为一种优势品味。对于十分官方和最为主流的电影来说,它的制作过程和话语也已成为不可或缺的一部分。这意味着,如果说剥削电影这个概念成功延续到了现在,那它不再是一种另类、边缘和局外的存在,也不是司康思所描述的‘文化碎屑’或‘文化残渣’。它也不是一种本质上与主流相反的话语,它并无能力作为一种反审美的‘坏电影’来填补电影史上曾经的先锋类型消退后产生的空缺。相反,剥削电影对于当下的意义刚好在于它与目前资金密集的电影生产在框架上的相似。也就是说,如果剥削电影这一概念能够转译到现在的语境中的话,它是被视作一种框架,来探讨最为主流影片的制作和市场推广策略。”[5]

塔伦蒂诺的作品恰好印证了沃森的理论——在好莱坞影片中重造剥削美学,并将其作为票房大片的复古吸睛元素推向市场。也就是说,经过一番改造的剥削电影,造就了今日的好莱坞。这一情状所蕴含的深意不容忽视,尤其是考虑到像《杀死比尔》(Kill Bill:Vol.1,2003;Kill Bill:Vol.2,2004)①《杀死比尔》分为1、2两部于2003年、2004年先后上映。本文行文中以《杀死比尔》统称1、2两部,如特指其中一部,会使用《杀死比尔1》、《杀死比尔2》来特指说明。这样成功的好莱坞剥削电影中香港电影所扮演的角色。

品味是政治、意识形态、哲学、宗教和文化大环境中的产物。以剥削电影的观众为例,在面对影片中的暴力、血浆和性时,不同品味的人自有不同的感受和看法。但塔伦蒂诺影片的一大特色是故意恶搞(camp,又译作坎普、敢曝)。恶搞对精英主义惯行的文化阶层划分进行批判,消解了好品味/坏品味两者的区别。苏珊·桑塔格(Susan Sontag)在自己的经典论文《恶搞笔记》(“Notes on Camp”)中描述到:“恶搞品味背弃了普通审美评价的好/坏轴心。不过,它所要表达的并不是——好就是坏,或坏就是好。它想要为艺术(和生活)提供一套补充性的标准。”[6]恶搞从不缺乏打破禁忌的勇气,其值得玩味之处就在于这种政治上的颠覆性。但在肯定恶搞积极作用的同时,我们也应该意识到其较隐蔽的一面——隐藏在纯粹好玩的审美游戏背后的性剥削模式和暴力剥削模式。也就是说,运用恶搞过程中产生的模糊性使得依靠提供视觉快感吸引受众的剥削和侵犯模式(尤其是对女性、少数族裔和性少数群体的剥削和侵犯)有了生存的空间。此类视觉快感大量存在于剥削电影之次类型——女性复仇电影中。而《杀死比尔》被视为近期影片中最具典型意义的女性复仇电影。

二、向香港电影致敬,好莱坞造的中国风

“塔伦蒂诺青少年时代深受中国李小龙影片与香港邵氏武打影片的影响,崇尚暴力功夫,仰慕东方文化,这些童年喜好直接影响着其电影创作风格,东方文化元素也就自然而然地进入了他作品中。”[7]本文作者在以下列举《杀死比尔》对香港华语电影的引用,不单是为了制作一份参考名录,而且视这些引用为东西方影视文化的相遇点加以深度探究。

(一)邵氏(Shaw Brothers)Logo:在《杀死比尔1》的开头,塔伦蒂诺加入了邵氏兄弟著名的商标片段,作为一丝影像怀旧和对邵氏的致敬。主流美国观众可能会觉得这种怀旧有点古怪难解,但中国观众,特别是香港影迷和华人移民观众会有一分感动和共鸣。此外,值得一提的是邵氏兄弟的Logo和当时华纳兄弟(Warner Brothers)使用的Logo十分相像。塔伦蒂诺借用邵氏,邵氏借用华纳兄弟,这种符号上的挪用正体现了好莱坞与香港电影循环往复的流通性。

(二)中日美三国混血石井御莲(O-Ren Ishii):片中最令人始料不及的一幕,就是华裔美国女星刘玉玲(Lucy Liu)扮演的中日美三国混血大姐大石井御莲以艺妓般的恶搞式快步迅速穿过长长的会议桌,砍下对自己有异议的日本黑社会头目Boss Tanaka(国村隼饰)的脑袋。而Boss Tanaka之所以对石井御莲的大姐大地位有异议就是源于对其混血身份的不满。这种斩首在40年代的中日战争中通常是日本军人对中国平民实施的暴行,在片中却被恶搞式地逆转了。最后,石井御莲既没用中文也没用日文,而是用美国口音的英语发表了一番骇人的就职演讲。语种的选择从某种程度上反映了美国在当今世界秩序中的超级大国地位。

(三)华语功夫电影大杂烩:首先,塔伦蒂诺选择袁和平(Woo-ping Yuen)这一备受好莱坞青睐的香港影人作为该片武术指导,以保证片中打斗场面的纯正。其次,饰演大BOSS比尔的大卫·卡拉丁(David Carradine)曾在1972年取代决定回香港影坛发展的李小龙(Bruce Lee)饰演NBC电视剧《功夫》(Kung Fu)中的少林和尚一角,《杀死比尔2》中比尔在教堂门口吹箫一曲就是对《功夫》中相同场景的挪用。塔伦蒂诺坦率地表示“如果李小龙还活着,我会请他来演《杀死比尔》。”[8]片中另一个亮点是金发绿眼的乌玛·瑟曼(Uma Thurman)穿上了李小龙在《死亡游戏》(Game of Death,1978)的黄色连身裤。此外,塔伦蒂诺启用香港著名武打明星刘家辉(Gordon Liu),在《杀死比尔1》中他扮演了戴着青蜂侠[《青蜂侠》(The Green Hornet,1966)]黑眼罩的黑社会打手 Johnny Mo,在《杀死比尔2》中他扮演了塔伦蒂诺恶搞出的严厉冷漠的武林高手——白眉大侠(Pai Mei)。

此类暗引和挪用的确可以视为向华语电影的致敬,从而激发美国主流对华语电影的兴趣。塔伦蒂诺凭借自己的影响力,不断在好莱坞推介自己热爱的香港电影,使得吴宇森(John Woo)和袁和平等香港电影人在当今好莱坞有了发挥才华的机会。但要明确一点,塔伦蒂诺在《杀死比尔》中颇具掠夺性的强行征引与真正意义上的互文是有清晰区别的。我们并不是要做文化上的道德警察。作者不否认《杀死比尔》带来的视觉快感,但与此同时,这种快感的模糊性也引发了强烈的焦虑和质疑。单纯把这种快感简化为扬善除恶情节带来的快感显然太过幼稚,影片提供的视觉快感背后的道德意蕴及其起源动机才是值得探究的。恶搞美学在道德批评上的疏离态度是众所周知的,但塔伦蒂诺电影中的政治不正确元素也是显而易见的,他在导演过程中运用拼贴和暗引等手法并不能中和、消解掉这种不正确。在塔伦蒂诺的拼贴式电影中,他把出自多部香港电影中根本不相干的元素缝合在一起,这种做法无疑是脱离了这些元素的本来语境的。他所使用的华语B级片自身的道德意蕴也并不是无懈可击。

三、《杀死比尔》与邵氏兄弟三部之比较

塔伦蒂诺自己是个骨灰级影迷。在《杀死比尔》这部超女性复仇电影中,它吸收和综合了出自多个国家多种风格的复仇电影传统。正如他自己所说:“拍这部电影就好像是把过去这30年来我钟爱的磨坊电影和类型片粘到一起。这电影就是这么回事。”[9]他参考了弗朗斯瓦·特吕弗(Fran?ois Truffaut)的《黑衣新娘》(La Mariée était En Noir,1968)、伯特·肯尼迪(Burt Kennedy)的《复仇的女枪手》(Hannie Caulder,1971)、藤田敏八(Toshiya Fujita)的《修罗雪姬》(Lady Snowblood,1973)、盖瑞·谢尔曼(Gary Sherman)的《盖棺了结》(Dead& Buried,1981),当然还有20世纪70年代邵氏出品的多部经典性剥削B级片(也称风月片、艳情片、三级片)。乌玛·瑟曼饰演的贝娅特丽克丝·基多还有(Beatrix Kiddo)①Kiddo是kid(小孩子)的变体,通常用于父母对自己的子女、长辈对晚辈的爱称。有个更具象征意义的名字——新娘(The Bride),她在《杀死比尔2》为人津津乐道的开头,边开车边开门见山地对着近镜用一大段独白道出了这部片子的复仇母题:“我看起来像是死了,是吧?其实,我没死。不过,我当时特想一死了之。事情是这样的:比尔的最后一枪把我打成了植物人。我在昏迷中躺了四年。从植物人状态苏醒过来以后,我就开始一段电影宣传海报上常用的‘咆哮狂暴的复仇之旅’。我咆哮过了,也狂暴过了,结果让我相当满意。为了走到今天这一步,我已经杀了一堆人。不过,我还得再多杀一个。最后一个。此时此刻,我正开车在去他家的路上。等到了目的地,我就会杀死比尔。”②本文所有中文台词均为本文作者自译,此处台词原文为“Looked dead,didn’t I?Well,I wasn’t.But it wasn’t from lack of trying,I can tell you that.Actually,Bill’s last bullet put me in a coma.A coma I was to lie in for four years.When I woke up,I went on what the movie advertisements refer to as:A roaring rampage of revenge.I roared and I rampaged.And I got bloody satisfaction.I’ve killed a hell of a lot of people to get to this point.But I have only one more.The last one.The one I’m driving to right now.The only one left.And when I arrive at my destination,I am going to kill Bill.”

这段颇具塔伦蒂诺风格的独白充分建立起复仇的正当性:女主角遭遇了严重的不公和惨烈的折磨,但幸存下来,旋即走上复仇之路。起初的不公和折磨正是后来女主角大开杀戒的动机和理由。女主角由低等级到高等级渐次杀死了施害者,现在,她杀到了食物链顶端——大BOSS比尔。

塔伦蒂诺电影的暗引来源有许多,本文聚焦于香港邵氏兄弟20世纪70年的出品,因为自编自导的塔伦蒂诺在写《杀死比尔》剧本的过程中一直在观看邵氏的片子。“我很幸运也很开心,每天都能看邵氏的片子,多的时候一天三部,最少也是一部。我之所以这样,是因为我想让自己完全沉浸在邵氏那种特别的电影风格里,这样我自己的创作就会自然而然地沾染上邵氏风格。”[10]复仇母题是华语电影中反复出现的重要主题,邵氏出品的各个类型(恐怖片、煽情片、武侠片、功夫片、奇幻片、风月片)中大都含有复仇元素。其中有三部可以与《杀死比尔》中的复仇母题进行比较——楚原的《爱奴》(1972)、何梦华的《毒女》(1973)和桂治洪的《索命》(1976)。

电影《杀死比尔2》海报

邵氏经典奇情武侠之作《爱奴》是第一批香港主流女同性恋电影之一。影片女主人公教书匠之女爱奴(何莉莉饰)被鸨母春姨(贝蒂饰)拐卖到妓院“四季春”。容貌脱俗、个性刚烈的爱奴跟春姨学习武功,春姨渐渐爱上了她。随着自己的武功越来越强,爱奴计划逐步杀死所有曾经强奸过自己的男人。在最后一场终极打斗戏中,春姨被砍断双臂,怀恨之余用吻毒杀爱奴。《毒女》也使用了相同的复仇叙事弧。纯洁的工厂女工楚玲(陈萍饰)寄人篱下,不幸遭五汉轮奸后,染上性病。因求助无门,楚玲索性投身酒吧陪客,试图在灯红酒绿之中找出曾向她施暴的色狼。酒吧老板(罗烈施)得悉楚玲遭遇后,答应教她武功。叙事过程中,剥削性镜头反复呈现楚玲各种被性侮辱的经历,其中一处是她去医院求医治病,却遭男医生猥亵。和《爱奴》结局一样,楚玲也于一场暴烈的复仇行动之后死去。而充满骇人血浆的恐怖片《索命》的女主人公是一位被奸污的新娘。这位马上就要成婚的新娘被一群暴徒奸杀,临终之前她还亲眼看着自己的未婚夫被这群暴徒杀害。死去之后,她化作身着红色新娘礼服的厉鬼,以惊骇的手段向施害者索命。此片的复仇形式具有迷信色彩,与前述两部邵氏作品不同,但我们可以发现,“愤怒狂暴的新娘”这一人物出现在了《杀死比尔》中。

以上三部20世纪70年代的邵氏电影是《杀死比尔》模仿和进行再创作的模板。在情节和主题有非常明显的相似之处,包括新娘、强奸、殴打、武功、系统性复仇和极端暴力。但在对《杀死比尔》和邵氏三部进行比较研究时,关注的不应止于这些细节上的相似之处,更多的是发掘这些类似的复仇叙事弧如何为观众带来视觉快感,而视觉快感的结构和背后的逻辑又是如何。

当比尔准备射杀已经奄奄一息躺在教堂地面上大着肚子的新娘时,他举着手枪慢条斯理地说出了此时此刻自己心中的感受,这种感受可以理解为他杀死新娘的情欲冲动的自我剖析:“你懂的,基多。我相信即便是在现在的情况下,你也应该能意识到,我杀你,对我来说并没有半点虐待的快感。当然,杀其他(停顿)无关紧要的女人时可能我有点虐待狂,但对你我不是虐待的心理。喔不,基多,此时此刻,这正是我最(停顿,扣动扳机)受虐的时刻。”①此处台词原文为“You know,Kiddo,I’d like to believe that you’re aware enough even now to know that there’s nothing sadistic in my actions.Well,maybe towards those other...jokers,but not you.No Kiddo,at this moment,this is me at my most...[cocks pistol]masochistic.”

当然,比尔冷酷杀戮时的受虐性和观众观看过程中产生的异性恋影像凝视的施虐/受虐快感,从结构上和道德上来说都是十分不同的。本文想要探讨的重点并不是这两者的区别,而是这种凝视带来的性共鸣是如何冲淡女性复仇电影叙事中道德应有的位置的。

《杀死比尔》和邵氏三部都是以女主人公被侵犯作为复仇叙事的开端。邵氏三部中的女主角在影片最开始在性上和社会角色上都是纯洁无暇的女孩,随后她们均遭到强暴。情况在《杀死比尔》中表面上看起来很是不同,新娘绝不是纯洁无暇的,她是比尔操纵的致命毒蛇暗杀小组(Deadly Viper Assassination Squad)的成员,还怀上了比尔的孩子。但贝娅特丽克丝·基多表现出强烈的退出暴力世界走向家庭生活的愿望。她被比尔射杀时正在德州一间不起眼的教堂彩排婚礼,身怀六甲,穿着白色婚纱、被朋友和爱人所环绕着。这使得她具有了与爱奴和楚玲相似的年轻女性脆弱感。对脆弱的年轻女性的侵犯构成了影像凝视带来的施虐/受虐快感。

四部影片中的性侵场面拍得并不写实,却足以激起观众对施害者的愤恨,为随后女主人公的复仇提供正当性,也为具有性迷恋倾向的观众提供影像上的罪恶快感。更值得注意的是,《爱奴》和《毒女》里的复仇女主人公都在终极对决后死去,死亡似乎可以消解她们被侵犯后为传统世俗所诟病的“不纯洁”状态。《杀死比尔》从某种程度上来说复制了这种叙事策略。新娘因为被比尔的子弹击中陷入植物人状态,在医院躺了四年。这期间,她在昏迷中被一个男护士多次性侵。在她奇迹般醒来后却要面对男护士猥琐的哥们儿——一个卡车司机的性侵,关键时刻,她暴烈地咬掉他的嘴唇,然后将司机和男护士两人暴力致死。她的暴力是被观众所接受的,背后的逻辑便是“以牙还牙”、“恶有恶报”。片中石井御莲对谋杀她全家的恋童黑帮老大的血腥复仇以及夕张果果(Gogo Yubari,栗山千明饰)用象征男性生殖器的匕首捅死淫荡的日本商人,都落入了同样的模式,这种模式无疑提供了极大的影像快感。

四部电影共同的叙事结构“侵犯—复仇—正义得到伸张”所提供的快感的问题在于,它完全依赖于影像剥削——性剥削和暴力剥削,并试图将叙事置于“以牙还牙、恶有恶报”的道德框架中来隐藏这种剥削。这些电影试图把自己变身为道德故事来反对性侵和暴力犯罪。换句话说,这些影片的叙事是建立在性暴力和性迷恋这种道德上值得质疑的基础之上,却又狡黠地引导观众回到传统的道德主流中,既让观众的视觉体验得到了极大的满足,又让观众得到一种道德上的恰当感和宽慰感,因为观众已经被影片叙事中伸张正义的策略制服了。性甚至是变态性的视觉快感已经转化为一种冤冤相报的暴力快感。正如新娘的腹部暗藏(Hattori Hanzo)武士刀作为象征男性生殖器的隐喻性武器,在复仇之路上派上了大用场,让整部影片更具性暗示。

此外,在这类电影叙事弧的高潮点,经常会安排一场女女对决的打斗戏,比如《爱奴》中爱奴与春姨的终极对决。异性恋男性观众在观看具有性意味(特别是女同性恋性意味,《爱奴》中春姨以女女之吻毒杀爱奴)的女女暴力对决能得到极大的感官享受。这种男性至上的影像暴力极大地迎合了异性恋男性凝视的欲望。《杀死比尔》中的新娘在《杀死比尔1》中和表面上过着贤妻良母生活实际上凶狠致命的黑人女杀手维妮塔·格林[Vernita Green,薇薇卡·A.福克斯(Vivica A.Fox)饰],和穿着清纯日式校服的夕张果果先后交手,在《杀死比尔2》中和独眼艾尔·德瑞弗[Elle Driver,达丽尔·汉纳(Daryl Hannah)饰]进行了一场泼辣混战,而艾尔在《杀死比尔1》中穿着调皮性感的护士服的形象可谓让人过目不忘。这三场女女打戏成功地为有各种不同性审美的异性恋男性观众提供了视觉快感。

针对这种备受质疑的快感供给,塔伦蒂诺指出:“整部片子都发生在一个特殊的宇宙之中”、“这不是真实世界。”[11]导演自己这种疏离的、颇有玩味和讽刺意味的解释恰好印证了恶搞美学“把一切都打上引号”[12]的特点。尽管这种讽刺性颇有趣味,但把电影幻境(cinematic fantasy)和真实世界完完全全一分为二的说法是值得质疑的。《杀死比尔》的设定元素是非常复杂的,它不厌其烦地提供各类影像幻境、满足各类恋物心理。更重要是的是,它生发于一个真实的文化政治大环境,而这个文化政治大环境正是由各种幻境和恋物供养而成。尽管导演自己公开声称影片中的世界和现实世界没有关系,但正是这种运用后现代恶搞美学达成的所谓脱离,进一步显示出充满各种视觉冲击和快感的《杀死比尔》与资本主义电影产业各种剥削模式的共谋关系。

四、华语电影、中华文化与西方影坛

经过以上分析我们发现,超级影迷塔伦蒂诺拍电影过程中对自己喜爱电影的引用,特别是对华语电影大量不假思索的跨文化引用已经造成了一种征引过剩和征引变形。这些华语商业片以碎片的形式出现在《杀死比尔》这样的跨国制作中,进入全球消费市场。塔伦蒂诺巧妙专业地将这些碎片缝合在一起,形成一幅动态的中国风拼贴画,而时代、历史和文化在质上的不同却在拼接的过程中被忽略。呈现在我们面前的影片是没有经过恰当的异质文化符码转换的文化流动和交流的结果,是资本主义“跨国界想象”带来的“全球/本土协同”[13]的结果,这种为了给影片增添东方风情的跨文化强行征引几乎没有任何文化的理解和历史的根基。将其置于整个全球电影经济中来观察,塔伦蒂诺正是凭借一手营造出的所谓东方风情和恶搞美学将《杀死比尔》推销至全球各地,而这种风情的营造方法并不新鲜,恰恰就是兴起于20世纪20年代的剥削电影的各种常用技巧。

《杀死比尔》这一红遍全球的后现代作品是昆汀·塔伦蒂诺鬼马行空的导演风格的一次展示,在制作过程中,他可以说是不加节制地挪用、拼贴了大量包括香港华语电影在内的世界各国电影中的影像元素。他在影片中对于华语电影的再创造是过度的、夸张的,且带有很重的剥削性。但这也显示出好莱坞的跨国制作强大的文化再包装和文化商品化的能力。作为中国观众,虽然能欣喜地看到世界一流导演不遗余力地征引华语电影、展现东方风情,但其中的肤浅性、剥削性和不恰当性需要引起国内观众的进一步思考。而国内电影从业者在学习西方杰出导演的同时,也应谨慎使用征引和恶搞,充分意识到电影这一大众媒介所内含的道德倾向所折射出的巨大社会和文化力量。更为重要的是,面对“美国商业文化机器的吞噬性”[14],我们必须思考自己在向国外推介中华文化时,应该如何实现深度的整体性传播,以规避西方导演对华语电影碎片化的浅层理解和组装型征引。

[1][2][3]Eric Schaefer.“Bold!Daring!Shocking!True!”A History of Exploitation Films,1919–1959[M].Durham:Duke University Press,1999:3 -4,5,4.

[4]Jeffrey Sconce.“Trashing the Academy:Taste,Excess and an E-merging Politics of Cinematic Style,”[M].Screen 36,no.4 ,Winter,1995:372.

[5]Paul Watson.“There’s No Accounting for Taste:Exploitation Cinema and the Limits of Film Theory,”in Trash Aesthetics:Popular Culture and Its Audience,eds.Deborah Cartmell,I.Q.Hunter,Heidi Kaye,and Imelda Whelehan[M].London:Pluto Press,1997:80.

[6][12]Susan Sontag.“Notes on‘Camp,’”in Camp:Queer Aesthetics and the Performing Subject,ed.Fabio Cleto[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,1999:61,56.

[7]司丽娜.谈影片《杀死比尔》中的东方文化[J].文教资料,2008(28):235.

[8][11] Tomohiro Machiyama.“Quentin Tarantino Reveals Almost Everything That Inspired Kill Bill,”in Quentin Tarantino:The Film Geek Files[M].ed.Paul A.WoodsLondon:Plexus,2005:174,178.

[9][10]Fred Topel.“Tarantino Talks Kill Bill Vol.2,”in Quentin Tarantino:The Film Geek Files[M].ed.Paul A.Woods,London:Plexus,2005:183 –4,183.

[13]Rob Wilson and Wimal Dissanayake.“Introduction:Tracking the Global/Local,” in Global/Local:Cultural Production and the Transnational Imaginary[M].eds.Rob Wilson and Wimal Dissanayake.Durham:Duke University Press,1996:2.

[14]娜斯.解构昆汀[J].书城,2004(5):69.