九4+5区东部齐三段特稠油提高蒸汽驱开发效果研究

陈光喜 (中石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆 克拉玛依834000)

王群,郭娜,何燕,王梅 (中石油新疆油田分公司新港作业分公司,新疆 克拉玛依834000)

九4+5区油藏构造上位于准噶尔盆地西部隆起克百断裂带中段,该断裂对九4+5区齐古组(J3q)稠油油藏的形成起到了遮挡作用。J3q自上而下分为3段J3q1、J3q2和J3q3。目的层J3q3(齐三段)顶部埋深275.5~340.6m,平均308.6m,属辫状河沉积体系,离物源较近,岩性变化较大。沉积厚度在14.4~59.4m,平均40.7m,平面上由工区西南部向东北部逐渐变大。孔隙度在24.5%~33.4%,平均29.12%;渗透率在45~3560mD,平均676.9mD,为高孔、高渗储集层,20℃时地面脱气原油黏度为41236mPa·s,属于特稠油油藏[1]。

九4+5区东部吞吐区域J3q3开发试采始于2003年,2004~2008年期间通过老井加深或补层进行全面开发。研究区域由于J3q2生产受地层水影响,大部分井已调整至J3q3单采。研究区域114口井,55口井由J3q2加深至J3q3生产,59口井单采J3q3生产。为提高油藏动用程度和特稠油转驱后生产的认识,在九4+5区东部砂层较为稳定、有效厚度较大,采出程度<20%,剩余储量>1.0×104t,原油黏度10000~50000mPa·s,黏度范围内的区域进行了转驱生产。

2010年9月,九4+5区东部8个超稠油汽驱井组转入反九点汽驱先导试验生产,2012年12月在该区域进行了13井组的汽驱扩大生产。截止2014年5月,九4+5区东部超稠油区域共转驱21个井组,相关采油井93口。累积注汽48.05×104t,累积产油4.87×104t,井组产油水平35.60t/d,阶段油汽比0.10,平均含水90%。扩大试验区13井组累积注入蒸汽20.53×104t,累积产油2.1×104t,累积产液25.46×104t,阶段油汽比0.10,综合含水92%。

1 先导区与扩大区物性条件对比

2012年蒸汽驱开发的13个井组在油层厚度等储层物性方面和先导试验区8井组存在一定的差异,先导区的油层有效厚度11.4m要高于扩大区的9.8m,这对于开发效果有着非常重要的影响:先导区原油黏度为38786mPa·s,要小于扩大区的43256mPa·s,黏度大小对于稠油开采具有决定性的作用,黏度越大,对采油工艺要求越高,蒸汽驱效果越差,采收率越低,成本越高;先导区汽驱前阶段含水仅75%,而扩大区达到了91%;另外,汽驱前平均吞吐轮次先导区仅6.2次,而扩大区已达10.2次,吞吐轮次越高,转驱难度越大,转驱效果也越差。

由于九4+5区东部未转驱区域平均吞吐轮次高达10.2,平均含水已达92%,平均油汽比仅0.09,单井产能也仅0.71t/d,因此未转驱区域生产效果不理想,若继续吞吐开采,效果较差,2012年12月,对扩大区的13个井组进行了转驱,有以上分析可知由于先导性试验区与拟扩区域油藏条件进一步变差,主要表现为黏度、含水及吞吐轮次均高于先导区,而油层厚度要小于先导区,扩大后可为后期特稠油蒸汽驱开发提供依据。

2 扩大区存在的主要问题

2.1 油井平面见效差异大

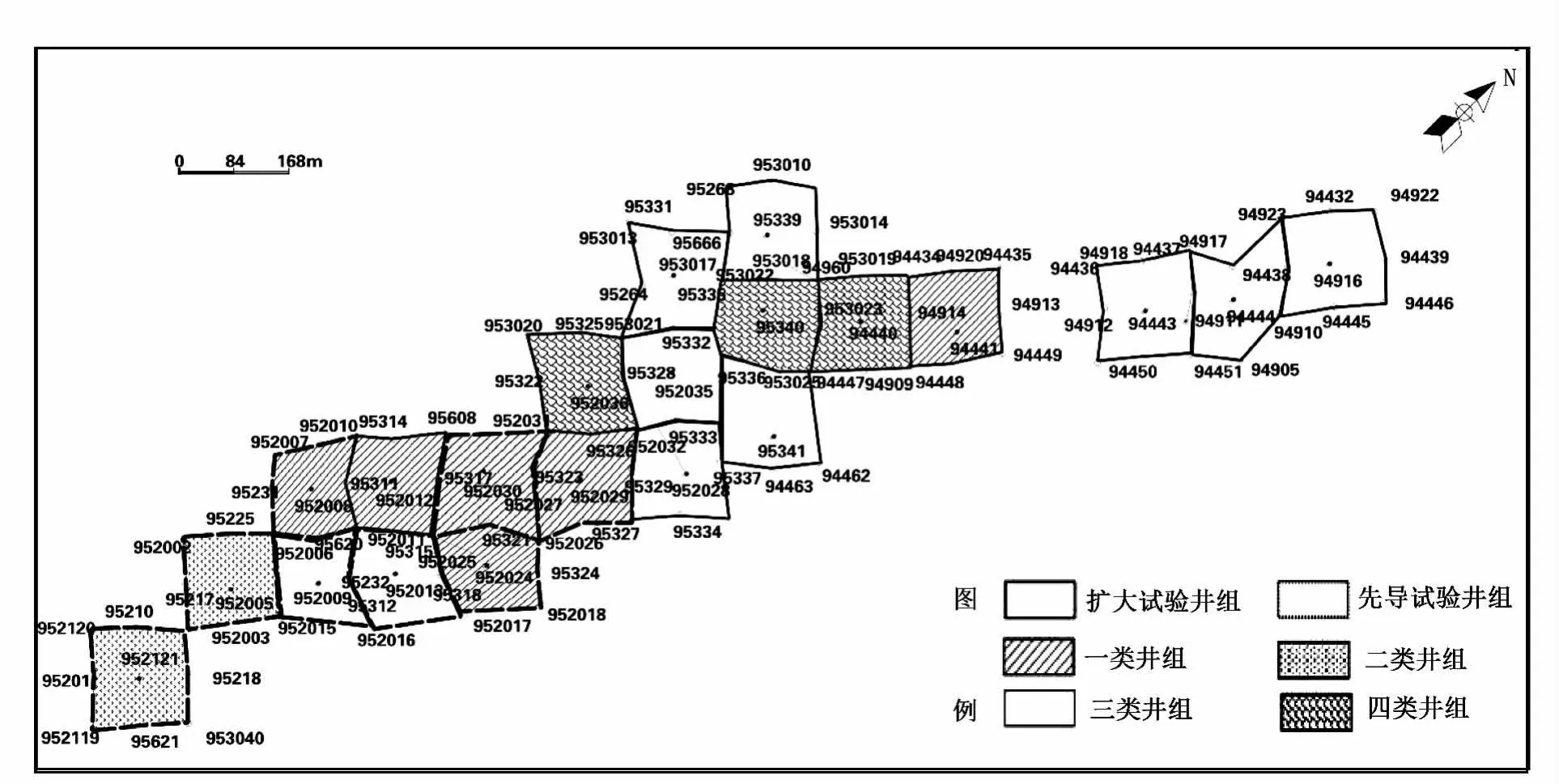

由先导区和扩大区井组分类对比图及统计表(见图1、表1)可以看出,扩大区主要以Ⅲ、Ⅳ类井组为主,而先导区主要以Ⅰ、Ⅱ类井组为主。主要是由于扩大区区域以河道沉积为主,但伴随有部分心滩,储层平面非均质性严重,沿河道主流线方向蒸汽推进速度快,易产生汽窜现象,另外先导区较扩大区物性要好,导致平面上受效不均匀、见效差异大。

图1 井组分类对比图

2.2 汽窜现象仍有发生

九4+5区由于吞吐阶段形成的汽窜通道在汽驱阶段具有继承性,另外由于河道沉积的连通性好,油层非均质性造成采出程度不同,井间连通性差异较大,影响开发效果。汽窜容易在高渗层中形成通道,使油藏动用不均的矛盾加剧,不利于油藏开发效果的改善和采出程度的提高。受窜井液量剧增,温度升高,导致地层出砂,严重的还可能导致套管受损。另外,注汽量散失,从无效受窜井无控制逸散,在受窜井周围产生高压高温区,既浪费大量热能又存在极大的不安全因素。

表1 先导性试验区与拟扩区域井组分类统计

2.3 含水较高

该区平均含水已达92%,主要是由于多轮次吞吐注汽,注入水回采率低,另外由于构造原因,受底水影响严重。随着综合含水率的不断上升和低产油井的大量增加,原油的生产成本越来越高,对于油田的开发,尤其是地面工程系统,提出了更高的要求,要立足于应用新工艺、新技术、节约成本、降低能耗。

3 措施及效果分析

3.1 间开控关,调节泄压通道

由于受稠油油藏开发规律的制约,在稠油油藏的开采过程中,存在一些供液不足的低产低效井以及高频率汽窜井,低产低效井调整抽汲参数后系统效率仍很低。对于这些油井目前采取间开制度的方法,人为根据油井产量、功图液面动态资料以及汽窜情况,决定油井定时开机、停机来实现。通过间开、控关措施,调节高渗方向泄压通道,从而提高蒸汽波及效率,减少汽窜现场的发生,提高低产低效井系统效率。目前已在九4+5区实施该措施18井次,累计增油232t。

3.2 调整注汽方式,补充地层能量

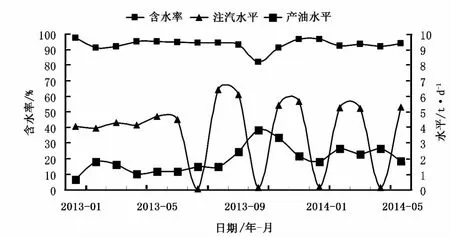

在稠油生产开发过程中,注汽方式的优化可以获得更高的产量、提高开发效益,使油田更加合理的开发。在九4+5区,对于动液面偏低,地层亏空、地层能量补充不及时的区域,提高注汽速度,转换注汽方式,可以获得较高的产油水平以及经济效益[2]。典型井952035井组(见图2)转换为注2停1的注汽方式,注汽速度提高为50~70t/d,计算井组视流压平均上升0.16MPa,平均产油水平上升1.0t/d,并且井组持续见效。

图2 952035井组综合开发曲线

3.3 封堵调剖,提高蒸汽波及体

封堵调剖是通过调整层间渗透性差异来达到调整层间吸汽状况、控制蒸汽窜流、提高蒸汽驱波及系数的目的,由于储层平面非均质性严重,造成注入蒸汽沿高渗透层突进,中低渗透层波及程度低,严重影响蒸汽驱的开发效果,从分析研究来看,九4+5区沿河道主流线方向蒸汽推进速度快,平面上蒸汽驱替不均衡[3],建议对持续高温,汽窜严重的4个井组:95339、95340、95341和953107实施封窜调剖。

3.4 吞吐引效,改善平面动用不均

在稠油油藏蒸汽驱开采过程中,主要由于岩性和原油黏度差异造成的严重非均质性,造成了平面上动用状况极度不均匀,高渗部位的频繁汽窜以及低渗或者断层阻隔部位的低产甚至不上油,严重影响了油藏的正常生产。吞吐引效主要就是用来改善平面动用不均,对于井组内存在断层或者连通性较差的油井进行单独的蒸汽吞吐,这样既可以保证低产井的产油量,又可以增加井组之间的连通性,使蒸汽在井组内能够较为均匀受效,一般选择未见效的采油井以及物性相近的油井同时注汽。

3.5 调整射孔对应关系,增加射孔层位对应率

射孔对应性的高低程度对于产量的高低有着直接的影响,在供液充足的情况下,射孔对应性越高,油井产液量越高,油层动用程度也就越高,反之,射孔对应性越低,油井产液量越低,油层动用程度也越低。因此,射孔对应性是油田生产中必须严格把控的因素。经统计分析,在九4+5区目前21个井组中,注采层位未完全对应的共有7个,建议对这7个井组进行补孔措施,进一步提高油层动用程度。

3.6 完善井网,提高油藏开发效果

进入高含水开发期,随着对剩余油挖潜的不断深入,要求井网对油层控制程度进一步提高,以不断适应提高蒸汽波及体积的需要,满足挖掘剩余油资源的需求。这时用蒸汽驱控制井网的完善程度,对稠油油藏的采收率及开发效果具有很大的影响;井网不完善区域也是高含水开发阶段剩余油富集的有利部位,其中最有利的是只注无采型,相当于低渗透油层的超前注水,增加了地层的能量;而只采无注型属于枯竭式开采,采收率低,会残留大量剩余油;无注无采型相当于资源未动用;其他类型则动用程度低,剩余油也相对富集。合理的井网,将会较大幅度的提高采收率和油藏开发效果。九4+5区汽驱井网不完善,井点缺失,无注汽井点控制,建议在论证的基础上完善井网。

4 结论与认识

1)对于特稠油油藏,开发方式由蒸汽吞吐转换为蒸汽驱是切实可行的,并且具有明显的改善效果。

2)油藏条件的好坏对于蒸汽驱的开发效果有直接的影响。

3)特稠油油藏的蒸汽驱开发有间开控关、调整注汽方式、封堵调剖、吞吐引效、调整射孔对应关系和完善井网等具体措施,且增油效果明显。

[1] 李海军 .新疆克拉玛依九区稠油评价 [J].石油炼制与化工,1988(1):66.

[2] 孙来喜,张烈辉,冯国庆,等 .克拉玛依油田九区蒸汽吞吐后开采方式优化研究 [J].石油地质与工程,2008,22(2):60-63.

[3] 雷兴中 .克拉玛依六、九区浅层稠油热化学采油技术研究 [D].成都:西南石油学院,2003.