利用测试资料评价杏二区功能型聚表剂驱现场试验研究

耿旭 (中石油大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司第四大队,黑龙江 大庆163511)

为了研究杏北开发区三类油层三次采油的可行性,大庆油田第四采油厂试验大队于2007年对杏二西三类油层功能型聚表剂驱现场试验项目进行立项,主要研究三类油层聚表剂驱动态特征及效果,评价聚表剂驱对三类油层的适应性,形成三类油层聚表剂驱的配套技术[1]。经过3年的室内评价研究,优选了适合三类油层的聚表剂驱油体系,考虑杏北开发区三类油层发育状况以及聚表剂驱在油田公司三类油层尚属首次应用,为了确保试验顺利开展并取得预期效果,2011年4月20日开展了试注工作。通过现场试注,掌握聚表剂注入体系性能变化,完善聚表剂质检标准,同时对注采井进行同步监测,观察注入初期注采井的动态变化,监测目的层动用状况,结合数值模拟研究结果及监测资料结果,优化注入参数和注入方式。

在房屋建设过程,重视开展房建监理工作是必要的,对于此本文重点分析了房建监理开展前的预控工作要点,结合实践总结,提出了相关研究策略,下面具体分析:

1 试验区地质概况

试验区位于杏树岗背斜构造西翼的纯油区内,试验区面积0.324km2,32口新井,全部在2010年投产,采用12注20采五点法面积井网(中心采出井6口),注采井距100m。试验目的层SⅡ11~16(SⅡ为萨尔图油层Ⅱ油层组),油层平均砂岩厚度12.9m,平均有效厚度4.7m,平均渗透率0.144μm2,孔隙体积54.99×104m3,地质储量23.91×104t;中心井区面积0.117km2,孔隙体积22.47×104m3,地质储量9.77×104t。其孔隙以“粒间孔隙”为主,孔隙大,喉道粗,连通性好。

2 试验方案设计

试验目的层SⅡ11~16厚度小、渗透率低,以中、低水淹为主,有效厚度比例86.3% ,储量主要分布在有效厚度小于1.0m油层和SⅡ112~14单元中。室内研究表明,BⅢ型聚表剂(1500mg/L×1PV)人造岩心可提高采收率20.6%,考虑三类油层发育状况以及BⅢ型聚表剂在油田公司现场试验首次应用,为了确保试验取得预期效果,试验区于2011年4月20日开展试注工作,采用笼统注入方式,配注浓度1500mg/L,注入速度0.30PV/a,分水驱空白阶段和注入BⅢ型聚表剂阶段。

由图4可知,在不同成熟度柠檬果醋气味的PCA图中 ,第一主成分(PC1)的贡献率为80.121%,第二主成分(PC2)的贡献率为17.569%,两者之和高达97.69%,表明PC1和PC2的总贡献率几乎包含了样品的所有信息。DI值为94.3%,这表明不同成熟度的柠檬果醋可以用电子鼻区分,不同样品间的差异明显。柠檬原液落于第二象限,与不同时段柠檬果醋的中心相距较远,表明柠檬果醋与原液的芳香性物质已经有了很大变化。酿造1个月的样品位于第三象限,与酿造2个月、3个月的样品相距较远,能够明显区分开。酿造2个月与3个月的柠檬果醋都位于第四象限,且相距较近,说明它们的挥发性物质差距不大。

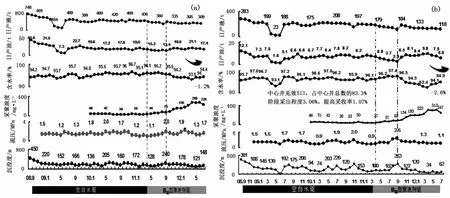

1)注入BⅢ型聚表剂后注入井注入压力升高。试验区12口注入井于2008年11月开始注水,2011年4月25至今注入BⅢ型聚表剂。如图1可看出,2008年11月水驱空白阶段初期地层平均压力随着日注量上升逐渐升高,由8.2MPa上升到9.7MPa,之后钻关,2009年5月重新注入之后平均注入压力比较稳定,在6.9~7.8MPa,2011年4月开始注入BⅢ型聚表剂,日注入量稳定,初期随着注入聚表剂浓度的加大,地层流体黏度增强,流动性变差,地层流体流到井口阻力加大,致使注入压力升高,2012年8月开始多次调整方案,调配注水量及调整,聚表剂浓度,压力上升缓慢,到2012年6月,平均注水压力由6.9MPa逐渐上升到10MPa。

3 注入井试验效果评价

该区块共有油井20口,水井12口,截止2013年9月利用测井技术监测20口,油井10口,水井10口;利用试井技术监测16口,油井偏心测压8口,水井静压8口。

图1 试验区12口注入井变化

1)受益采油井原油产量上升,含水下降,产出剖面得到改善。到2013年9月该区块20口采油井有18口井先后受效,受效比例为90%。从采油井受效初期的数据对比情况看,可以看出受效初期平均日产液上升4t,产油上升2.9t,含水下降6.9%。从采出曲线(图2(a))可以看出水驱空白阶段试验驱日产液748t,综合含水94.2%。并且从2008年9月到2011年3月日产液量逐年下降,综合含水逐年提高,达到96%。2011年4月注入聚表剂后,2011年9月采油井开始见聚,受注水井配注量下调影响产液下降到360t,2012年5月综合含水下降到94.4%,日产油量由13.4t上升到21.1t。

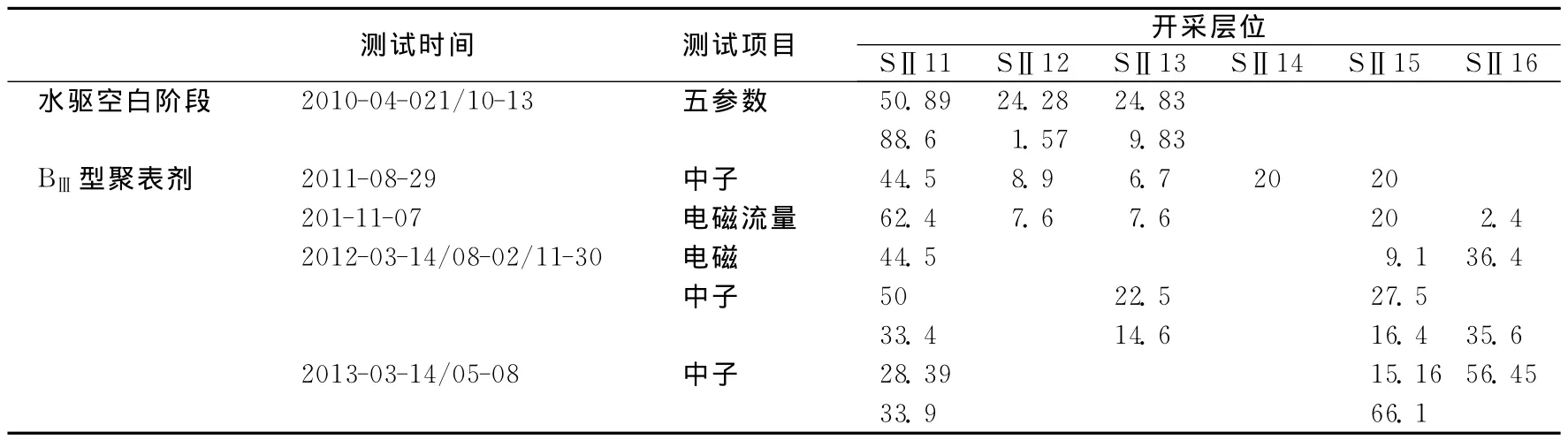

表1 注入井剖面动用状况

该井开采层及吸水剖面2010~2013年历年测井结果统计数据见表2,油层中部深度为896.8m,砂岩射开厚度为12.8m,分3个配注层段SⅡ11、SⅡ12~15和SⅡ16。在水驱空白阶段主要吸水层位SⅡ11~13,这3个吸水层位均为有效厚度较大,渗透性较好的的层位;2011年4月注入BⅢ型聚表剂后测试结果显示主要吸水层位逐渐下移为SⅡ14~16,吸水小层增加,主要表现为SⅡ15~16有效厚度小,渗透性差的小层开始吸水。全井吸水有效厚度为6.3m,油层动用程度为0.49,吸水强度较水驱阶段有所上升,试验区剩余油主要分布在厚油层下部,该井吸水层位随着试验进行,吸水厚度和吸水小层不断增加,且吸水层逐渐下移,说明该井吸水剖面效果改善效果较好。

以X2-2-ST33井为例,2010年1月注入压力为6.3MPa,到2011年4月注入压力上升到7.8MPa,注入BⅢ型聚表剂初期日注入量46m3,压力7.5MPa,注入聚表剂浓度达到1700mg/L,注入干粉量80,注入强度大,2011年8月到2012年6月,逐步下调聚表剂浓度和注入量,到2013年3月升到10.7MPa,说明地层的流体性质随着注入流体性质的改变而改变,注入聚表剂后,由于BⅢ型聚表剂分子量低、乳化能力较强,地层流体流动性较差,因此地层启动压力在上升,从而注入压力上升,致使连通的采出井产液量上升,含水率下降。

“互联网+教育”是随着当今科学技术地不断发展,互联网科技与教育领域相结合的一种新的教育形式。随着移动技术的发展和智能手机、平板电脑等的普及,信息化技术已经渗透到社会的各个方面。在教育领域中,在全国中高职院校中,教师的信息化教学能力已经成为衡量教师教学能力的重要指标。

表2 X2-2-ST33井注水剖面对比情况

4 采油井试验效果评价

2)吸水剖面得到改善,油层动用程度提高。对比表1中的数据可以看出,随着试验的进行目的层注入剖面逐渐调整,有效厚度动用比例逐渐增加,主要表现为吸水层位增加,油层动用程度提高。注入BⅢ型聚表剂后有油层动用比例各项指标均有所提高,吸水剖面改善还表现为低渗区有效渗透率和原油渗流能力得到了改善,剖面动用整体变好,在水驱空白阶段没有得到动用的SⅡ15~SⅡ16油层也均得到改善。

所幸根据历史记录我们可知,当n较大时(n>3),在60s的时间窗内n个地震事件同时发生的概率极小。因此将这一信息纳入到先验分布中,可以显著地减小状态空间的大小。然而即便这样,对于需要高效实时的计算而言,其状态空间还是太大了。例如,假设地震事件可由5个参数组成的矢量θ来表述,即θ= [xyDMt0]T,其中, [xyD]T是指经度、纬度和深度,M是指地震的震级,t0是指地震的发震时刻。如果仅有3个地震事件同时发生,那么需要搜索的就会是5×3=15维的空间。

6口中心采出井全部受效,受效比例100%,阶段采出程度3.06%,提高采收率1.07%。从图2(b)可以看出中心井产液、产油、含水受周围注水井的配注调整影响比较明显,截止到2013年9月产油由2.9t开始逐渐上升到9.8t,含水由97.4%逐渐下降到92.4%。

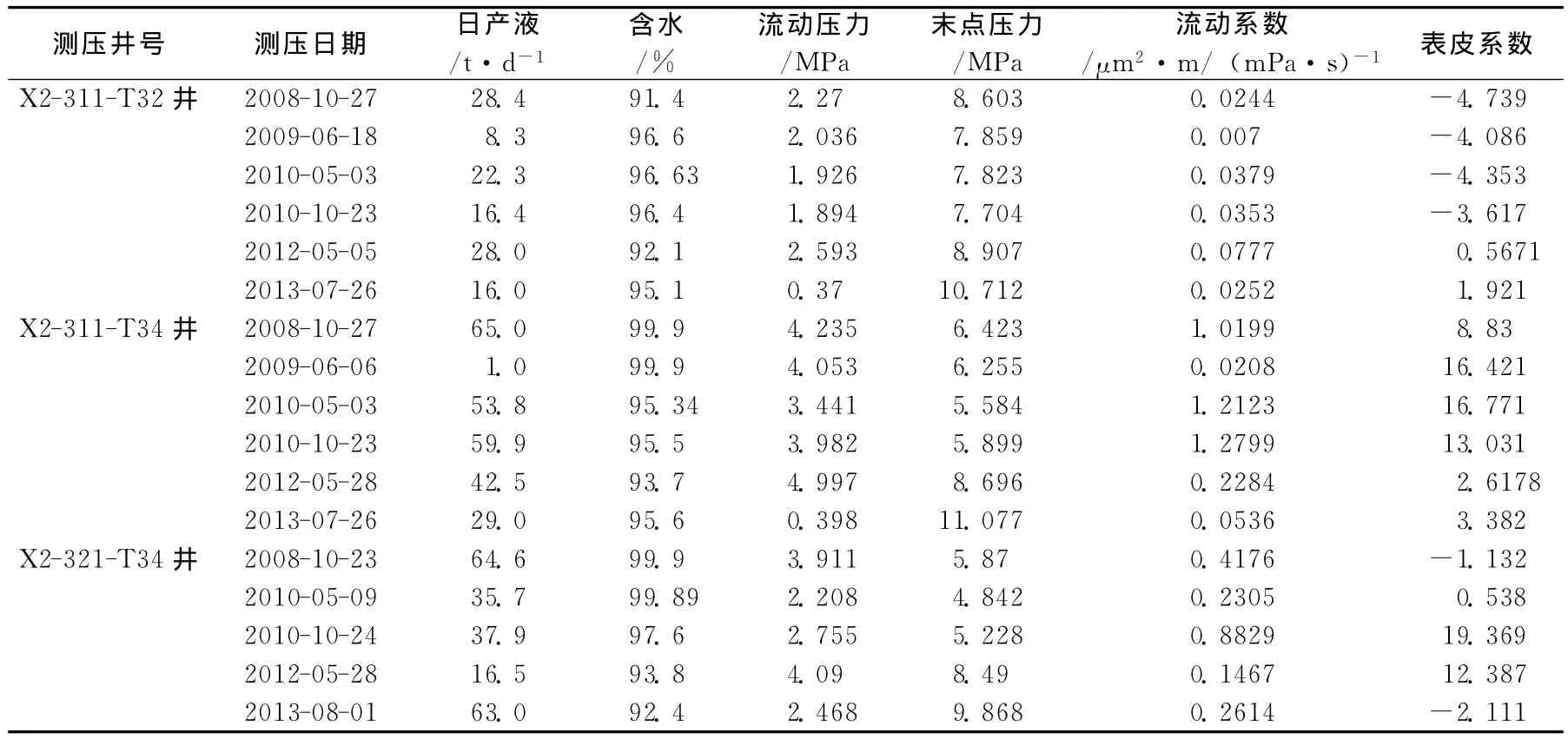

2)受效采油井地层压力上升,生产压差加大,流动系数变小,表皮系数变小。6口中心井中有3口受效采油井进行了压力监测,结果如表3所示。水驱空白阶段含水逐年上升,产液逐年下降,2011年注入聚表剂后从2012年的测试结果来看,3口井末点压力上升3MPa以上,流动压力上升1MPa,生产压差加大,说明聚表剂与原油结合在乳化作用下,地层流体膨胀,在地层内推进过程中,由于流体黏度大,流体推进速度变缓慢[2],与2010年注聚表剂之前相比,流动系数逐渐下降,表皮系数逐渐变好。

X2-321-T34井为一口中心采油井,射开砂岩厚度11.7m,有效厚度为5.5m,油层中部深度为893.15m。水驱空白阶段2010年10月24日产液量37.9t,日产油1.07t,含水97.6%,注入聚表剂后2012年1月7日含水开始下降。随着注入聚表剂时间的增长,地层流动系数与渗透性都会变差,因此酸化压裂措施是必要的增产手段。该井2013年4月11进行压裂,压裂前后进行过环空点测产出剖面测井测试,压裂了3个层,根据环空测试结果来看,产液量由12.7m3/d上升到28.1m3/d,措施效果明显。试井测试资料可见主产层SⅡ11~13压裂后产液量由7m3/d上升到21.89m3/d,产油量1m3/d上升到2.31m3/d。查看该井压裂前后一个月的综合记录,日产液量由7.91m3/d上升到45.47m3/d,日产油量由0.84m3/d上升到2.92m3/d,与测试结果基本相符。

图2 采出曲线图

表3 3口受效采油井压力监测结果

5 结论与建议

1)地层内注入BⅢ型聚表剂后,注入井压力大幅度升高;有效改善注水剖面,吸水层数增加,油层动用程度提高,采油井见到明显降水增油效果。

2)利用各种测试资料可以有效评价试验区的开发效果,建议继续监测试井和测井资料,利用测试资料跟踪试验区动态变化,指导试验区方案调整。

[1] 吴锡令 .生产测井原理 [M].北京:石油工业出版社,1997.

[2] 段艳丽,张军,杨晓梅 .注入剖面同位素测井影响因素分析 [J].国外测井技术,2004,10(1):45-47