组织跨界搜索与创新绩效间关系的元分析

奉小斌,陈丽琼

(浙江理工大学 经济管理学院,杭州 310018)

1 研究背景

在开放式创新时代,组织过分依赖内部知识进行创新容易陷入“能力陷阱”(competency trap),越来越多的组织认识到必须从外部搜索、获取创新知识以弥补内部知识和能力的不足[1]。组织跨界搜索(boundary-spanning search)被视为一种应对不确定性竞争的有效战略,对组织发掘潜在市场机会、拓展技术知识域、加速产品创新及维系竞争优势具有重要作用[2-3]。因此,探讨组织跨界搜索对创新绩效的影响具有重要意义。

近年来,国内外关于组织跨界搜索对创新绩效影响的研究方兴未艾。已有研究主要关注组织跨界搜索的概念、维度结构和前因,跨界搜索对创新绩效的作用,两者关系的调节变量等[4-5]。然而,关于组织跨界搜索对创新绩效的作用的研究结果却存在较大差异,研究结果包括两者正相关、无显著相关甚至负相关等[6-7]。同时,学者们对两者间关系的作用机制及调节变量的作用也未达成共识。众多实证研究的不一致结论不仅影响了学术界对组织跨界搜索问题的深入研究,而且无法释疑创新管理实践。对这些差异化的研究成果进行总结和归纳,有助于更清晰地揭示组织跨界搜索对创新绩效的作用。

本文借助Meta分析方法,对有关组织跨界搜索与创新绩效间关系的代表性文献进行综合客观分析,探讨组织跨界搜索对创新绩效的影响,从情景因素和测量因素的角度探讨上述影响效应在方向和大小上的差异性,以期从同类研究中归纳出普适性结论[8]。本研究不仅有助于更精确地评价组织跨界搜索对创新绩效的影响机制,而且有助于明确两者间关系中可能存在的调节因素,并对模糊或存在冲突的不同结论做出合理解释,从而为企业管理人士提供有益的启示,为组织跨界搜索研究探索新方向。

2 理论分析与研究假设

2.1 组织跨界搜索与创新绩效

跨界搜索概念源于Nelson 和Winter提出的“远程搜索”,在本文中特指组织跨越现有边界和知识领域整合各种知识元素或创新解决方案的过程[9]。为了克服过度本地搜寻倾向、避免陷入“能力陷阱”[10-12],组织必须跨越自身的物理、技术和认知边界进行搜索[13]。依据既有知识基(knowledge base)的特征,Katila和Ahuja以及Laursen和Salter 等提出组织跨界搜索的搜索宽度(search breadth)和搜索深度(search depth)两个经典维度[14-16]。其中,搜索宽度是指组织搜索的横向范围,即组织创新活动所涉及的外部知识源①Laursen和Salter等将组织外部知识源分为4大类16种:市场类(设备、材料、元器件和软件供应商,客户或顾客,竞争对手,咨询师,商业实验室或研发组织);机构类(大学或其他高等院校、政府研究机构、其他公共服务部门、私人研究机构);规范和标准类(技术标准、健康与安全标准、环境标准);其他类(专业会议、商会、行业出版物或数据库、展览)。或搜索通道的数量;搜索深度是指组织利用外部知识源的纵深程度,即组织在创新过程中重复利用外部知识源或搜索通道的数量。尽管组织的搜索宽度过度或搜索深度过度均可能带来消极影响,如Ahuja和Katila认为知识距离、知识不可分性(decentralization)等导致组织宽度搜索的整合难题并抵消部分跨界搜索收益[2],但是现有研究普遍认同组织跨界搜索能够促进创新绩效的提高。

宽度搜索将拓宽组织知识基的幅度和增加组织知识源的种类,促进组织通过整合外部异质性知识和创意推出新产品或提供解决问题的备选方案[17-18]。Ahuja、Laursen等发现宽度搜索至少通过两种途径影响企业的创新绩效:一方面,知识搜索宽度的增加有助于组织获取互补性知识,这些新知识为组织未来探索和整合其他技术提供了基础,并为组织提供了创造更多新产品的机会;另一方面,对外部知识源进行广泛搜索将拓宽组织视野,避免组织内部的学习能力变得刚性,并促进组织突破原有技术轨道开发出全新产品[15-16,19]。

深度搜索通过重组和重复利用知识来提高组织的创新绩效。组织通过跨界搜索从外部获取互补性和辅助性的知识用于新产品开发和工艺流程改善,从而实现知识的范围经济[20]。Leiponen 和Helfat从学习效应的角度提出,对特定知识域进行重复搜寻和深度开发可以增强创新活动的可靠性、降低学习成本以及避免潜在的试验错误[21]。此外,Katila和Ahuja发现,对特定知识渠道进行深度搜索能增加创新活动的可预测性,促进组织开发出竞争对手难以模仿的新产品[15]。虽然也有研究(如Ahuja和Lampert[11]以及Laursen和Salter[16])发现组织搜索策略与创新绩效之间呈倒U 型关系,但是这种过度搜索现象在组织中并不普遍存在。鉴于组织的逐利性及创新资源的有限性等,学者们发现理性的组织在知识搜索过程中会权衡考虑知识搜索的整合成本及深度搜索带来的“边际收益递减”[22-23]。基于上述考虑,本文提出以下假设:

组织宽度搜索对创新绩效具有显著的正向影响(H1a);

组织深度搜索对创新绩效具有显著的正向影响(H1b)。

2.2 调节作用分析

由于各独立研究具有一定的异质性,因此组织跨界搜索与创新绩效的关系可能受到某些潜在控制变量的影响。引入权变因素有助于厘清组织跨界搜索与创新绩效的关系,诠释调节变量对这些关系的方向或强度的不同影响[7,24]。通常,元分析的调节变量包括情景因素和测量因素两大类[8,25]。本文通过整理文献,将环境动态性和文化差异作为情景因素,将跨界搜索维度的界定及测度方式、创新绩效测量作为测量因素加以研究。

2.2.1 情景因素的调节作用

外部环境的动态性主要是指环境变化的频率和不确定程度,通过影响组织对外部知识源跨界搜索策略的选择来间接影响搜索成效[16,26]。例如,环境中技术机会的丰富性及竞争对手的搜索行动均影响搜索效率。当外部技术机会丰富时,Grimpe和Sofka发现组织将进行更宽的、更深入的搜索,反之则会减弱外部搜索的动机[20];在动态变化的外部环境下,组织通常采取适度冒险的搜索行动以适应竞争态势,表现为拓展外部知识跨界搜索的宽度和深度以实现创新[27]。

当环境动态性程度较高时,行业内外涌现出大量创意、技术与新产品,组织通过加大搜索宽度获得更多创新所需的异质性知识以避免内部有用知识组合的枯竭,并降低外部技术和需求变化的不确定性的负面影响[11]。在此基础上,Posen 和Levinthal认为组织还必须重视对搜索到的知识的深度开发和利用,否则宽度搜索成果将被竞争者迅速模仿,从而导致创新收益难抵广泛搜索所耗费的搜寻成本[28]。同时,动态环境下组织外部存在较多的知识碎片,加大对外部知识的搜索深度能促成更多有用的创新组合,并且这种组合所依赖的知识来源难以被竞争对手识别[29]。但是,深度搜索在适应环境的动态变化方面较宽度搜索缺乏灵敏性。李忆和司有和指出,加大外部搜索深度所获得的创新知识更易被竞争者模仿和赶超,且组织过度锁定于原有知识源的搜索和开发将增大被淘汰的危险,因此动态环境下宽度搜索更有利于组织超越现有的竞争范围并获得创新绩效[30]。基于上述考虑,本文提出以下假设:

环境动态性正向调节组织跨界搜索(宽度搜索和深度搜索)与创新绩效的关系(H2a);

环境动态性对宽度搜索与创新绩效间关系的调节强度显著高于深度搜索与创新绩效的关系(H2b)。

20世纪80年代,Hofstede和Hoftede将西方国家文化四维度理论拓展到中国国家文化理论,发现了东方儒家文化中的“长期倾向/短期倾向”这一独特维度[31]。遵循国家文化理论可知,组织根植于不同国家和地域文化环境,东西方文化情景的差异直接影响组织搜索和获取知识以实现创新的过程和结果,而国内外针对组织跨界搜索的研究也证实了这一点[4,25]。东方文化受儒家“中庸”“和谐”“求同”等思想的影响,东方组织更多倾向于通过深度搜索实现“长期倾向”的渐进式创新,并重视通过持续学习和重复利用知识保持在现有产品领域中的领导者地位;西方文化提倡个人英雄主义和对不确定风险的包容,更能激发员工参与创新的自我效能感(self efficacy),促进组织和个人探索重大创新活动,因此更多的西方优秀组织更广泛地利用外部庞大的知识网络资源来实施开放式创新,如宝洁的直接取用模式、Intel的共同研发模式、IBM 的扶植社区模式、苹果的平台整合模式等[32-33]。

国内对组织跨界搜索的实证研究文献基本发表于2007 年之后①郭国庆和吴剑锋于2007年最早在《南开管理评论》上发表了一篇与知识搜索直接相关的文献。此后,朱朝晖、李忆、高忠仕、李剑力、邬爱其和张文红等一批国内学者开始发表与该主题相关的系列成果,引发了国内学术界对该问题的广泛关注。,此后实证研究文献数量迅速增加。对比国内外的研究文献可发现,东西方情景下的研究结果因研究对象的不同而存在较大差异。发达国家的专利数据库(如United States Patent、Global Chemicals Industry 等专利数据库)和专利引用记录保存完整,西方学者对组织跨界搜索的研究通常聚焦于某一特定行业(如制药业、化学业、光盘业等),根据行业内不同组织的专利数据引用情况来考察组织跨界搜索的宽度和深度;而国内学者对该问题的研究依赖于问卷调查数据,以某一特定的经济发达区域(如集群区域、沿海发达省份等)为抽样范围,采用问卷调查方式了解该区域内组织的跨界搜索情况[7,34]。总之,无论是从文化背景和组织实力来看,还是从研究技术手段来看,西方组织更侧重于广泛搜索外部知识源,而东方企业更关注现有知识域的深度挖掘。

基于上述考虑,本文提出以下假设:

西方文化背景下的组织宽度搜索对创新绩效具有更强的影响(H3a);

东方文化背景下的组织深度搜索对创新绩效具有更强的影响(H3b)。

2.2.2 测量因素的差异分析

元分析对测量因素的关注集中在对自变量和因变量的测量上,为此本文讨论组织跨界搜索和创新绩效两个关键构念(construct)的测量对跨界搜索与创新绩效间关系的影响。跨界搜索构念维度在不同研究中存在较大差异,维度界定可能影响创新绩效的强度和方向。已有研究对跨界搜索构念维度的划分标准有知识基特征(宽度和深度)、知识时间边界(新旧知识)、内容属性(科学知识和市场知识)、知识领域(供应知识、需求知识和地理知识)等[12,35],还有学者提出用认知、时间和空间三维刻画搜索行为[5]。随着研究的不断深入,宽度搜索和深度搜索的二维分类逐渐发展为一种主流、成熟的划分思路,较好地揭示了组织跨界搜索过程中对外部知识源的探索或开发程度[7],并贯穿于各类知识搜索的划分模式中。因此,本文认为,相比其他维度划分方法,在宽度(涵括探索)和深度(涵括开发)这一经典二维度划分方法下,组织跨界搜索对创新绩效的影响更为显著。

目前测量组织跨界搜索构念的手段主要有两种:一种是以Katila、Ahuja、Rosenkopf等为代表的学者采用专利引用数据指标作为搜索的宽度、深度和新颖度等的代理指标,但专利引用仅反映了同一行业内跨组织边界的搜寻活动[23];另一种是以Laursen、Leiponen等为代表的学者尝试开发新量表或以外部知识源的利用情况来衡量跨界搜索活动[16]。由于国内专利引用数据库不健全,因此学者们多利用问卷调查数据考察组织对外部知识源的开发或利用范围与程度。但是,问卷测量易受到被调查者主观意识的影响,据此所得的研究结果会有高估组织跨界搜索程度和绩效的可能,而专利等二手数据的样本量通常较大并具有时间跨度,据此相对可获得较为客观、可复制性高的研究结果[36]。因此,不同的测量手段对组织跨界搜索与创新绩效间关系的影响程度可能存在差异,问卷测量方法因受主观意识的干扰而对上述关系的影响可能更为显著。

创新绩效的测量类型的选择主要是指采用主观测量还是客观二手数据测量。前者依赖管理者对创新绩效数据(如新产品开发速度、成功率等)的评价或与对手的比较;后者采用来自组织报告的财务数据、专利数据等衡量创新绩效[37]。相比二手数据,创新绩效主观评价的准确性更多受到社会称许性、记忆力、共同方法偏差(common method bias)等因素的影响,从而可能导致问卷调查的结果被高估;而陈晓萍、徐淑英和樊景立认为,由于二手数据不是专门为研究者解决组织跨界搜索问题而定制的,因此不可避免地出现二手数据与研究所需数据在多个方面难以匹配[38]。此外,利用二手数据测量创新绩效在反映当前市场和环境的动态信息方面还存在时效性差等缺陷,与问卷调查获得的主观绩效相比,组织跨界搜索与创新绩效客观测量结果的相关性相对较弱。

基于上述考虑,本文提出以下假设:

与其他维度相比,组织跨界搜索经典二维度与创新绩效的相关性更强(H4a);

与其他测度方式相比,组织跨界搜索问卷调查结果与创新绩效的相关性更强(H4b);

与创新绩效的客观测量相比,组织跨界搜索与创新绩效主观测量结果的相关性更强(H4c)。

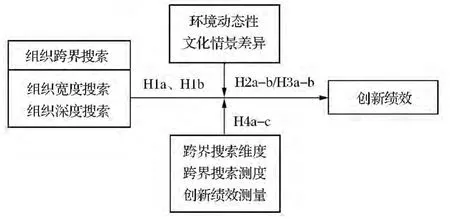

根据上述研究假设,本文构建了如图1所示的理论研究框架。

图1 本文的理论研究框架

3 研究方法及数据分析

本文采用Meta分析法对上述假设进行实证检验,利用该方法既可以准确估计研究变量间的关系,又能通过排除不同研究中样本量差异的影响来探讨变量间关系的差异,并挖掘出导致变量间关系差异的潜在原因[37]。

3.1 文献检索与整理

首先,以“innovation search”“boundary-spanning search”“search behavior”、“knowledge search”“knowledge stock”等为关键词在Elsevier Science、EBSCO、Google Scholar等数据库进行英文文献检索,同时以“知识搜索”“跨界搜寻”“创新搜索”等为关键词在中国知网、万方、维普等数据库进行中文文献检索,共获得超过500个检索结果。

然后,依据文献标题和摘要是否与本研究目的吻合对检索出的文献进行初步筛选。为了避免元分析中的“发表偏误”①“发表偏误”是指研究结果不显著的成果一般难以发表而对研究结论造成偏误,这种文件抽屉(file-drawer)问题并没有想象中的严重,大部分原本没有发表的研究最终会有一大部分得以发表(Rosenthal,2001)。[39],对尚未发表的文献进行搜集和分析,并选取管理类及创新领域的顶级期刊进行人工搜索文献,以避免遗漏重要文献而影响元分析的结论[40]。虽然March[10]早在1991年就提出了“探索”和“开发”这一对跨界搜索的相关概念,但是之后有关跨界搜索的研究多采用仿真或理论阐述方法展开,并且难以有效计算出元分析所需的效应值(effect size,ES),这种情况一 直延续 到Ahuja 和Lampert[11]的研究成为符合元分析要求的第一篇组织跨界搜索实证文献。鉴于此,本文中元分析的文献来源时间主要集中在2001—2013年。

最后,对上述两阶段获得的76篇文献进一步分析和筛选。筛选标准如下:第一,单个研究需要报告样本规模、相关效应值(或通过计算转换为本研究所需的系数r);第二,研究必须是组织层面的;第三,因变量与创新绩效相关;第四,预测变量包括跨界搜索或与跨界宽度搜索或深度搜索相似的关键词。按照上述取样标准共整理出33篇符合要求的文献(见表1),符合元分析抽样样本数量的基本要求。

表1 元分析文献来源

3.2 数据采集与分析

对于本文所获得的样本,笔者主要以相关系数r作为计算效应值的依据。虽然一些文献未直接给出相关系数,但是可对回归系数t检验值和自由度df或回归系数b和标准误se等进行转化处理得到相关系数①部分研究报告的回归系数b和t值服从t分布,可利用公式r=sqrt(t2/(t2+df))和Se=b/t计算得到相关系数和标准误。另外,文献报告相关系数r和标准差sd,可利用公式Se=sd/sqrt(n)计算出标准误。[8,37]。在符合 要求的 研究对象中,12 篇文献提供了回归系数b和t值,通过计算获得效应值r和标准误se;21篇文献直接提供了效应值r和标准误se或标准差。

在元分析中,为了解释整个样本(33篇文献)的平均效果量②元分析总体样本平均效果量的最佳估计并不等于单个校正效果量的简单平均。考虑到基于大样本数据相比小样本数据所得到的相关性更加精确,且具有较小的取样偏差(sampling error),因此每个独立子研究的元分析效果量可用对应子研究的样本量赋权进行加权得到,即总体平均效果量r=∑ωi×ri/∑ωi(魏江等,2012)。是否显著,本文通过计算平均效果量95%的置信区间的变动范围加以检验(见表2)。在此基础上,采用同质性检验(Q 检验)考察多个独立研究的相似性:只有当多个独立研究之间的差异性仅在某一理论区间范围时,它们的统计量才能加权合并[41]。若Q 值显著,则表明这些独立研究之间存在异质性,并可能存在其他因素调节了组织跨界搜索与创新绩效的关系。

表2 研究文献及效应值

本文利用林枫、徐金发和潘奇[40]提出的Q 值计算方法计算出整体样本的Q 值,整体样本及各子样本的置信区间见表3。如果Q 值超出对应的自由度和置信度(95%)的卡方值,则推断各独立子研究之间存在 异质性。通过计 算得到Q(0.05;56)值 为282.371,大于χ2(0.05;56)的查表值74.446,表明各研究样本之间存在异质性,同时说明组织跨界搜索与创新绩效之间存在其他调节变量。总之,异质性结果启发了我们探索上述关系的调节变量。

本研究收集的组织跨界搜索与创新绩效的相关研究的元分析结果如表3所示。整体样本平均效果量的95%置信区间为[0.135,0.298],并不包括0。根据置信区间检验原理可知,组织跨界搜索对创新绩效具有显著的正向影响。具体而言,组织跨界宽度搜索与创新绩效的相关系数为0.285,大于组织深度搜索对创新绩效的贡献(0.234),但两者均处于0.2~0.8之间,表明在排除样本容量对统计显著性的影响后组织跨界搜索(宽度搜索和深度搜索)对创新绩效的变异具有中等程度的影响,故假设H1a和假设1b得到验证。

表3 组织跨界搜索与创新绩效间关系的元分析结果归纳

4 调节变量分析

4.1 Meta二元异质性检验

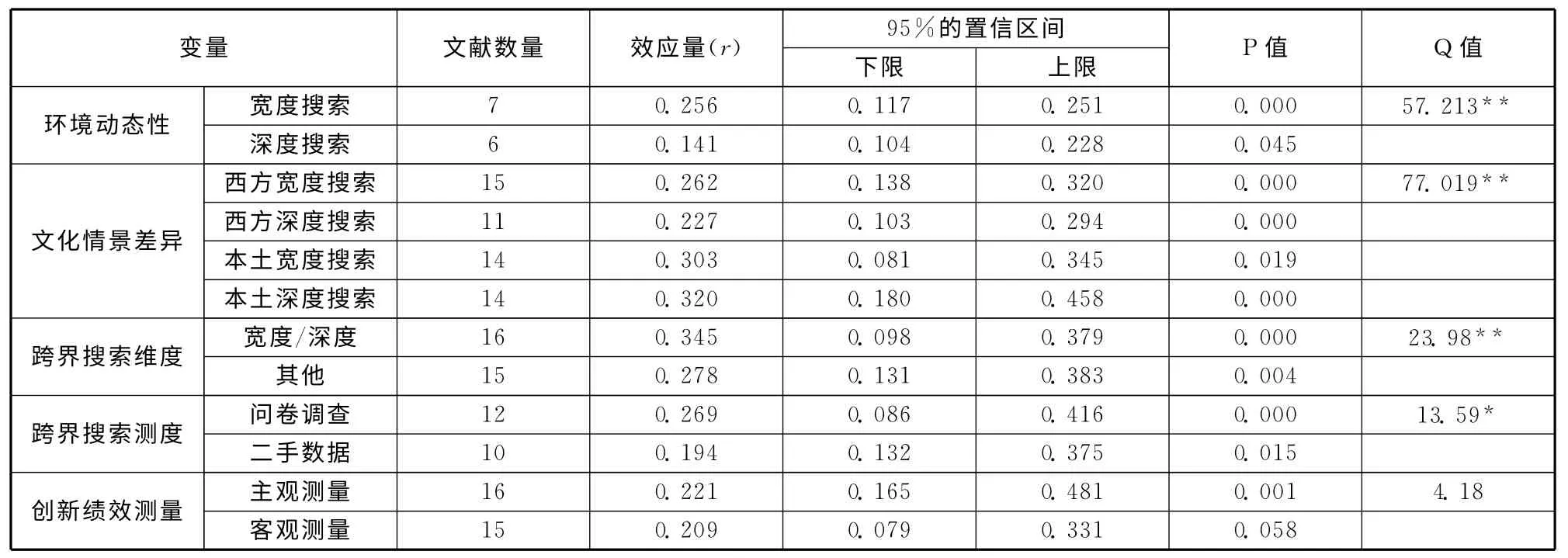

为了验证前文提出的调节变量假设,用0-1变量形式对文献进行编码,据此进行二元异质性检验,结果如表4所示。

表4 调节变量的二元异质性检验结果

从表4可知:

首先,环境动态性对组织跨界搜索与创新绩效间关系的调节作用效应值均大于0,且宽度搜索的效应值(0.256)大于深度搜索的效应值(0.141),异质性检验结果显著(Q=57.213,p<0.01)。由此,可推断环境动态性对宽度搜索与创新绩效间关系的调节作用大于对深度搜索与创新绩效间关系的调节作用,故假设H2a和H2b成立。

其次,在西方学者对组织跨界搜索与创新绩效的研究中,宽度搜索对创新绩效的影响作用(0.262)大于深度搜索(0.227);与之相反,国内学者却发现组织跨界的深度搜索对创新绩效的影响(0.320)较宽度搜索(0.303)更强,故假设H3a和H3b成立。

最后,根据p值和Q 值的检验结果,可以判定跨界搜索构念维度、跨界搜索测度对组织搜索与创新绩效的关系具有显著的调节作用,即跨界搜索经典二维度较其他维度划分对组织跨界搜索与创新绩效间关系的影响效应更大,组织跨界搜索问卷调查结果比二手数据测量结果对组织跨界搜索与创新绩效间关系的影响更大,但是创新绩效测量中的主观测量和客观测量并没有通过异质性检验,因此可以推断假设H4a和H4b成立、H4c没有得到实证支持。

4.2 Meta回归分析

上述对不同时间跨度及涉及多个行业的样本文献进行二元异质性检验的结果显著,说明样本在时间跨度及行业上的差别也可能影响组织跨界搜索与创新绩效的关系。为了进一步分析多个调节变量对两者关系的影响,利用Meta回归分析方法加以检验[37]。首先,按照0-1变量形式对控制变量进行编码(样本文献发表时间以2008年为划分界限①以2008年为分界线的原因主要有两个:其一,2008年全球金融危机发生,出口导向型企业受到重创,如何调整外部知识搜索策略、如何利用现有知识渠道及开发业务领域,都是考验管理经营者的现实问题;其二,2008年之后国内学者开始重视跨界搜索和学习的作用,相关研究此后备受关注。,将样本行业分为制造业与非制造业两类)。然后,采用加权最小二乘法检验调节变量,其中以各独立研究的平均效果量为因变量,以调节变量为自变量,对情景因素和测量因素进行回归。最后,利用SPSS软件中的回归功能对这些数据进行处理,回归模型采用层级回归模型。调节变量的元分析结果见表5。

表5 调节变量的元分析结果

从表5可知:模型1中,控制变量——文献发表时间和样本所在行业——的回归系数并不显著,由此可判定文献发表时间和样本所在行业对组织跨界搜索与创新绩效间关系没有产生显著的调节作用;模型2中,环境动态性、文化情景差异、跨界搜索维度及跨界搜索测度对创新绩效均产生了显著的正向作用,但是创新绩效测量的回归系数并不显著(b=0.081,p>0.05),说明创新绩效的主观测量(如调查问卷)与客观测量(如专利数据)并不存在显著差异。综上,上述回归结果进一步证实了前文的二元分析检验结果。

就情景因素而言,环境动态性显著调节组织跨界搜索对创新绩效的影响(b=0.223,p<0.01),文化情景差异也正向调节组织跨界搜索对创新绩效的影响。就测量因素而言,无论是跨界搜索构念的维度还是其测度手段,对组织跨界搜索与创新绩效的关系均有显著的调节作用。由此,可推断在日益动态和复杂的环境下仅考虑单一调节变量的作用是难以完整地解释创新绩效意义的。由于搜索策略根植于既往经验和经理人员对未来的预期,若组织管理者忽视外部动态环境扰动对现有知识基的冲击,则组织跨界搜索很容易陷入过度开发的“能力陷阱”或过度探索的“失败陷阱”,为此组织应考虑搜索策略与外部环境的匹配[17]。

同时,本文提出的5个调节变量解释了54.5%的方差变异,说明本文所选文献中关于组织跨界搜索与创新绩效间关系的差异部分由情景因素和测量因素所决定,同时还存在其他因素影响上述两者的关系。从理论上讲,引入的调节变量越多,对组织跨界搜索与创新绩效间关系的解释越全面和准确、解释力越强[40]。

5 结语

5.1 研究结论

本文利用Meta方法对发表于2001—2013 年的关于组织跨界搜索与创新绩效间关系的实证研究文献进行了整合研究,主要得到如下结论:

第一,直接效应的元分析结果表明,组织跨界搜索与创新绩效的相关系数为0.279(p<0.01),宽度搜索和深度搜索与创新绩效的相关系数亦显著,分别为0.285和0.234。这说明,就普遍意义而言,组织跨界搜索能够促进创新绩效的提高。尽管以往针对不同国家的不同行业组织所进行的跨界搜索与创新绩效间关系的实证研究的相关结论并不完全一致,但是组织通过搜索、整合外部知识源促进创新活动是大势所趋。这响应了Henry Chesbrough[1]在开放式创新理论中提倡的“组织应把外部创意和外部市场化渠道的作用上升到与封闭式创新模式下的内部创意及内部市场化渠道同等重要的地位”的理念。对于管理实践而言,组织应转变“封闭式创新”思维和扭转传统狭隘的内部创新战略,重视发挥外部知识源与内部研发在组织创新中的互补作用,通过平衡外部知识源的宽度搜索和深度搜索来提升创新绩效,并考虑情景因素和关键构念测量因素的协调或动态匹配。

第二,情景因素的元分析结果表明,在动态环境中及西方文化背景下,组织宽度搜索对创新绩效的影响更为显著。这进一步说明,在高度动态的环境下,组织除了实施跨界搜索战略外,还应充分考虑外部环境与组织内部各因素的协调与匹配[3],确保跨界搜索成果不被对手迅速模仿,从而维持组织的创新绩效。二元异质性检验结果也表明:国外研究发现组织宽度搜索对创新绩效具有更强的影响,而国内研究正好相反,同时国外研究中宽度搜索对创新绩效的影响要弱于国内研究结果。其原因可能在于两个方面:一是国外创新管理实践日趋成熟,组织的技术能力相对较高,外部跨界搜索的边际效应逐渐递减,甚至出现过度搜索的知识整合难题[15];二是大多数中国本土企业的自主创新能力薄弱、起点低,尤其是自20世纪80年代中后期“以市场换技术”等战略实施以来,部分企业依赖对外部技术和市场知识的广泛搜寻和引进吸收来迅速提升创新水平,但是本土企业的整体创新基础和创新能力与西方科技型企业相比差距甚远[13]。这在一定程度上表明,本土企业应加大自身研发的投入和吸收能力的积累,通过外部知识的深度搜索和重复利用来实现技术创新的“蛙跳式”发展。

第三,自变量测量因素的元分析结果表明,组织跨界搜索构念维度及其测度方式对跨界搜索与创新绩效的关系具有显著的调节作用(p<0.10)。这表明跨界搜索的不同维度及测度方式对创新绩效的影响存在差异,在发达经济条件下开发出的组织跨界搜索维度及测量方式(或量表)并不完全适用于中国本土情境。中国本土企业的创新资源有限、技术能力薄弱,大部分外向型企业被锁定在全球价值链低端的生产制造环节[32],企业对外部核心技术知识和市场品牌渠道知识的搜索受到跨国公司的阻断;同时,开放式创新在中国的兴起相比国外要晚,大部分内向型企业仍然固守传统的内部创新理念,出于技术知识保密的顾虑而主动放弃申请专利[23]。上述实际问题导致中国企业在不同发展阶段的跨界搜索侧重点有所差异,“80年代靠技术引进、90年代靠消化吸收、21世纪靠自主创新”的技术创新模式演化反映了这一特征。在改革开放初期,中国企业的整体创新能力极为低下,搜索和引进国外先进技术可有效降低创新成本、缩小与发达国家水平的差距;随着中国技术引进数量的增加和自身科研实力的增强,企业不断对引进的先进技术进行消化和吸收,通过主动搜索产品、工艺、标准、市场等方面的知识来增强创新能力。由此可知,组织跨界搜索构念具有情景依赖性,忽略所在区域文化或国家实情的特殊性可能产生误导性的推论。

第四,因变量测量因素的元分析结果表明,组织跨界搜索对创新绩效的主观测量结果和客观测量结果的影响没有显著差异,即在组织跨界搜索过程中创新绩效的客观测量方式与成熟的多维度量表在效度方面相差无几。在西方发达国家的创新研究中,创新绩效的客观测量普遍采用专利数据、新产品数据等客观数据[7];同时,创新领域的学者长期致力于探究创新绩效的测量维度,如成长性指标、获利性指标和非财务指标等,日臻完善的主观问卷的效度与客观二手数据的效度日趋接近,如He和Wong[42]将通过调查获得的销售增长率等绩效指标数据与二手数据相关联,发现两者之间存在非常高的相关性(r=0.821,p=0.000)。对于企业实践而言,跨越组织边界搜寻新知识、更新知识基直接促进了组织内外部异质性知识的整合及新的产品构思和创意的产生,并促进了企业将这些构思和创新转化为商业化的新产品,从而使企业获得更多的财务绩效、成长性绩效等客观测量绩效。

5.2 研究局限与展望

本文揭示了众多实证研究成果中潜藏的规律,是推动组织跨界搜索理论发展与深化的一次尝试,但也存在一些不足之处有待后续研究加以改进。

第一,样本选择偏差问题。尽管本文努力全面检索、搜集文献样本,但是受限于能力及条件,只检索了中英文全文数据库中收录的文献及学位论文,可能存在漏检①借助霍伟伟和罗瑾琏的漏斗图(funnel plot),以加权平均效果量为横轴、以标准误为纵轴,做图发现组织跨界搜索与创新绩效间关系的漏斗图基本对称,不存在严重的发表偏误问题。而影响元分析结论的效度[43]。未来需要考虑其他语言文献或未被数据库收录的会议论文、学位论文等相关文献,以拓展研究结论的普适性。

第二,其他调节变量的挖掘。通过Meta回归分析发现,在纳入文献发表时间、样本行业特征后,环境动态性、文化情景差异、跨界搜索维度及测度仅解释了组织跨界搜索与创新绩效间关系差异的54.5%。这启发了未来研究应重视对其他影响因素的挖掘,如组织跨界搜索平衡对创新绩效的影响[32,34]。由于组织资源及认知具有局限性,因此存在各种知识搜索策略的权衡问题,这种权衡或协同将对创新绩效产生差异化影响。

第三,中介变量的机理分析。在内容论述方面,本文未能对中介变量如何影响组织跨界搜索与创新绩效的关系进行详尽探讨,而以往研究发现还存在其他中介变量的影响,如吸收能力[44]、知识整合[7]等对组织跨界搜索与创新绩效间的关系起部分或完全中介作用,这也是今后关于组织创新搜索作用机制研究需要深入探讨的问题。

[1]CHESBROUGH H.The era of open innovation[J].MIT Sloan Management Review,2003,44(3):35-41.

[2]AHUJA G,KATILA R.Where do resources come from?The role of idiosyncratic situations[J].Strategic Management Journal,2004,25(8-9):887-907.

[3]CHEN J,CHEN Y,VANHAVERBEKE W.The influence of scope,depth,and orientation of external technology sources on the innovative performance of Chinese firms[J].Technovation,2011,31(8):362-373.

[4]KIM S K,ARTHURS J D,SAHAYM A,et al.Search behavior of the diversified firm:the impact of fit on innovation[J].Strategic Management Journal,2013,34(8):999-1009.

[5]张文红,赵亚普,施建军.创新中的组织搜索:概念的重新架构[J].管理学报,2011,8(9):1387-1392.

[6]LAURSEN K.Keep search and you'll find:what do we know about variety creation through firms'search activities for innovation?[J].Industrial Corporate Change,2012,21(5):1181-1220.

[7]熊伟,奉小斌,陈丽琼.国外跨界搜寻研究回顾与展望[J].外国经济与管理,2011,(6):18-26.

[8]魏江,赵立龙,冯军政.管理学领域中元分析研究现状评述及实施过程[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2012,42(5):144-156.

[9]ROSENKOPF L,NERKAR A.Beyond local search:boundary-spanning,exploration,and impact in the optical disk industry[J].Strategic Management Journal,2001,22(4):287-306.

[10]MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[11]AHUJA G,LAMPERT C.Entrepreneurship in the large corporation:a longitudinal study of how established firms create breakthrough inventions[J].Strategic Management Journal,2001,22(6/7):521-543.

[12]LI Y,VANHAVERBEKE W,SCHOENMAKERS W.Exploration and exploitation in innovation:reframing the interpretation[J].Creativity and Innovation Management,2008,17(2):107-126.

[13]张文红,赵亚普.转型经济下跨界搜索战略与产品创新[J].科研管理,2013,34(9):54-63.

[14]ZHANG Y,LI H Y.Innovation search of new ventures in a technology cluster:the role of ties with service intermediaries[J].Strategic Management Journal,2010,31(1):88-109.

[15]KATILA R A,AHUJA G.Something old,something new:a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].Academy of Management Journal,2002,45(6):1183-1194.

[16]LAURSEN K,SALTER A.Open for innovation:the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[17]LAVIE D,STETTNER U,TUSHMAN M L.Exploration and exploitation within and across organizations[J].Academy of Management Annals,2010,4(1):109-155.

[18]TIPPMANN E,VINCENT M,SCOTT P S.The two faces of knowledge search:new solutions and capability development[J].Organization Studies,2013,34(12):1869-1901.

[19]ALOINI D,MARTINI A.Exploring the exploratory search for innovation:a structural equation modeling test for practices and performance[J].Journal of Technology Management,2013,61(1):23-46.

[20]GRIMPE C,SOFKA W.Search patterns and absorptive capacity:low-and high-technology sectors in European countries[J].Research Policy,2009,38(3):495-506.

[21]LEIPONEN A,HELFAT C E.Innovation objectives,knowledge sources,and the benefits of breadth[J].Strategic Management Journal,2010,31(2):224-236.

[22]郭国庆,吴剑锋.企业知识库、技术探索与创新绩效关系研究:基于美国电子医疗设备行业的实证分析[J].南开管理评论,2007,10(3):87-93.

[23]陈学光,俞红,樊利钧.研发团队海外嵌入特征、知识搜索与创新绩效——基于浙江高新技术企业的实证研究[J].科学学研究,2010,28(1):151-160.

[24]JANSEN J J P,VAN DEN BOSCH F A J,VOLBERDA H W.Exploratory innovation,exploitative innovation,and performance:effects of organizational antecedents and environmental moderators[J].Management Science,2006,52(11):1661-1674.

[25]张徽燕,李端凤,姚秦.中国情境下高绩效工作系统与企业绩效关系的元分析[J].南开管理评论,2012,15(3):139-149.

[26]MENGUC B,AUH S.The asymmetric moderating role of market orientation on the ambidexterity—firm performance relationship for prospectors and defenders[J].Industrial Marketing Management,2008,37(4):455-470.

[27]VAN DEN BOSCH F A J,VOLBERDA H W,DE BOER M.Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment:organizational forms and combinative capabilities[J].Organization Science,1999,10(5):551-568.

[28]POSEN H E,LEVINTHAL D A.Chasing a moving target:exploitation and exploration in dynamic environment[J].Management Science,2012,58(3):587-601.

[29]FLEMING L.Recombinant uncertainty in technological search[J].Management Science,2001,47(1):117-132.

[30]李忆,司有和.探索式创新、利用式创新与绩效:战略和环境的影响[J].南开管理评论,2008,11(5):4-12.

[31]HOFSTEDE G,HOFTEDE G J.Cultures and Organization:Software of the Mind[M].NV:Mc Graw Hill,2005:161-211.

[32]朱朝晖.探索性学习、挖掘性学习和创新绩效[J].科学学研究,2008,26(4):860-867.

[33]宝贡敏.成败背后的中国文化[M].太原:山西经济出版社,2009:160-175.

[34]袁健红,龚天宇.企业知识搜寻前因和结果研究现状探析与整合框架构建[J].外国经济与管理,2011,33(6):27-33.

[35]SIDHU J S,COMMANDEUR H R,VOLBERDA H W.The multifacted nature of exploration and exploitation:value of supply,demand,and spatial search for innovation[J].Organizational Science,2007,18(1):20-38.

[36]陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2008:312-331.

[37]程聪,谢洪明.市场导向与组织绩效:一项元分析的检验[J].南开管理评论,2013,16(6):38-46.

[38]BOYD B K,GOVE S,HITT M A.Consequences of measurement problems in strategic management research:the case of Amihud and Lev[J].Strategic Management Journal,2005,26(4):367-375.

[39]ROSENTHAL R,DIMATTEO M R.Meta-analysis:recent developments in quantitative methods for literature reviews[J].Annual Review of Psychology,2001,52(1):59-82.

[40]林枫,徐金发,潘奇.企业创业导向与组织绩效关系的元分析[J].科研管理,2011,32(8):74-83.

[41]LAW K S,SCHMIDT F L,HUNTER J E.A test of two refinements in procedures for meta-analysis[J].Journal of Applied Psychology,1994,74(6):978-986.

[42]HE Z L,WONG P K.Exploration vs.exploitation:an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J].Organization Science,2004,15(4):481-494.

[43]霍伟伟,罗瑾琏.领导行为与员工创新研究之横断历史元分析[J].科研管理,2011,32(7):113-121.

[44]LICHTENTHALER U,LICHTENTHALER E.A capability-based framework for open innovation:complementing absorptive capacity[J].Journal of Management Studies,2009,46(8):1315-1338.