绿色供应链中关系利益和关系质量对知识共享的影响

王 辉,詹志方,张广玲

(1.湖南中医药大学 管理与信息工程学院,湖南 410208;2.湖南商学院 工商管理学院,长沙 410205;3.武汉大学 经济与管理学院,武汉 430072)

1 研究背景

随着人类生存环境的恶化,各国政府和部分企业高度重视环境问题,以环境规则为主题的绿色供应链应运而生。绿色供应链是一种以绿色制造理论和供应链管理技术为基础的现代管理模式,在整个供应链中综合考虑环境影响和资源利用效率,其目的是使产品从物料获取、加工、包装、仓储、运输、使用到报废处理的整个过程中对环境的负面影响最小、资源利用效率最高[1]。绿色供应链是企业获得国际、国内市场低碳准入的重要途径,是提升企业核心竞争力、实现可持续发展的重要手段。

相关研究和大量实践案例表明,与供应链伙伴进行绿色知识共享、获得竞争优势是决定绿色供应链成功的一个关键[2]。例如,日本本田公司通过向供应商伙伴提供培训、分享绿色知识来帮助对方建立环境管理能力[3]。与绿色供应链中的合作伙伴共享有价值、可利用的绿色知识,有助于制造企业改善环境决策的效率[4]、增加减少垃圾计划[5-6]、提升环境商业战略品质[7]、开发出更好的环保产品[8]。中国中小企业长期处于产业链低端、缺乏自主创新,以加工方式为主的产业结构在短期内难以转型,加之技术改造成本较高,因此中国中小企业负担较重。因此,了解影响绿色供应链成员间知识共享的因素,使中小企业获得知识共享的竞争优势,是中国绿色转型过程中一个重要的研究主题。

现有相关文献从知识特征、环境特征、交易风险、交易效率、交易关系特征、伙伴关系质量等方面探讨了组织间知识共享的前置因素[9]。但是,笔者发现这些研究更多地强调关系本身的特性,忽视了关系作为一种关键性资源给供应链伙伴带来的利益对知识共享的作用,并没有进一步研究供应链伙伴间的哪些关系因素以及这些关系因素是通过何种途径影响供应链成员间的知识共享行为。供应链成员间关系质量正向影响供应链知识共享行为,但仍需要进一步验证供应链成员间关系质量的前置因素(如供应链关系利益)对供应链知识共享的影响。供应链参与方倾向于合作的基础是因为它们感知到相互合作能给彼此带来利益和价值,而且以价值为基础的关系成为关系治理的一部分[10]。因此,在研究绿色供应链组织间的知识共享时不能忽视关系利益的作用。基于此,本文将绿色供应链伙伴间关系利益作为关系质量的前置因素,将关系质量(信任与承诺)作为独立的中介构面,探讨绿色供应链伙伴间的关系利益和关系质量对供应链知识共享的影响,为中国企业获取基于知识共享的竞争优势提供一定指导。

2 文献回顾

2.1 绿色供应链知识共享

绿色供应链的概念最早由美国密歇根州立大学的制造研究协会在于1996 年进行的“环境负责制造”(environmentally responsible manufacture,ERM)研究中首次提出。绿色供应链又称为环境意识供应链(environmentally conscious supply chain,ECSC)或环境供应链(environmentally supply chain,ESC),是一种以绿色制造理论和供应链管理技术为基础,在整个供应链中综合考虑环境影响和资源效率的现代管理模式[1]。

绿色供应链中的组织间知识共享包括有关环境保护法律法规、绿色新技术、绿色供应链管理等方面的知识从制造商转移、传播到其伙伴方[11]。有些企业,尤其是处在供应链末端的一些企业,常常不熟悉有关环境保护的法律法规、缺乏绿色技术知识的支持、缺乏纳入环境目标和社会目标的长期目标、缺乏环境管理经验,需要处在供应链中核心位置的制造商及时共享此方面的知识,鼓励其开发和共享此方面的知识。供应链伙伴间的绿色知识共享不仅仅可以构成整个供应链的合法合规,更重要的是可以整合绿色知识资源、加快绿色知识创新的速度、提高绿色知识的创新效率、开发出更好的保护环境的产品,最终获得和维持竞争优势[8]。

2.2 供应链关系

在现今竞争激烈的动态环境中,竞争不再是企业间的竞争,而是不同供应链体系间的竞争。供应链伙伴是一个生命共同体,供应链成员通过建立关系进行资源的交换、重整和分配,以快速响应变化的环境、实现供应链体系利益最大化[12]。然而,由于供应链成员具有高度的业务互补性和知识异质性的特征,在共享知识后会面临垄断知识优势丧失、知识泄漏与机会主义剥削的风险[13],因此绿色制造企业也许不愿意共享有价值的知识,特别是当供应链伙伴是其潜在竞争对手时更不愿意共享有价值的知识。

为了解决知识共享中的机会主义行为问题、维持供应链中组织间的关系,关系治理是一个重要的研究视角[4]。资源基础观认为,关系资源是决定供应链竞争优势获取的主要因素,因为供应链伙伴关系资源能给企业提供一种独特的关系进入壁垒[14]。因此,相关学者将以价值为基础的关系作为关系治理的一部分,包括评价关系交易中产生的风险和利益。而关系利益作为关系资源的一个重要元素在企业合作中发挥着重要作用。Ulaga和Eggert的研究证实,在商业交易中关系利益对顾客价值形成的作用要大于关系成本[15]。在上述研究的基础上,本文结合关系理论,检验基于价值的关系利益是如何影响绿色供应链组织间知识共享行为的。

2.3 供应链关系利益和关系质量的相关概念

一般而言,企业会根据从买卖交易关系中获得的利益能否满足其要求来决定是否与对方建立关系,这些利益可以是核心服务,也可以是关系本身,后者即关系利益。随后,相关学者在研究中发现,企业希望通过维持长期伙伴关系获得三大关系利益——信心利益、社会利益及特殊对待利益[16]。具体定义为:信心利益是指企业客户在长期关系中感知到的信任和较低的风险;社会利益是关系的情感部分,是指企业客户与交易合作伙伴建立的友谊、亲近感或认同感以及彼此相处的愉快气氛,此种关系可满足企业客户在某些情感上的需求;特殊对待利益是指企业客户可以在合作伙伴关系中得到的方便性、价格上的折扣、较优惠的服务与时间的节省等。本文沿用此分类方式,用三种构念(信心利益、社会利益和特殊对待利益)来分析关系利益。

在B2B关系研究中,关系质量反映了企业与其合作伙伴间关系的总体强度以及满足对方需要及期望的程度,是由许多正向关系结果组成的高阶构念[17]。尽管到目前为止理论界对关系质量内涵的界定尚未达成共识,但是对关系质量的核心维度进行了大量研究。Crosby、Evans和Cowles认为关系质量由“信任”和“满意”两个维度组成[18]。Kumar、Scheer和Steenkamp却认为关系质量应包括信任、承诺、冲突、持续期望和投资意图5 个维度[19]。尽管这些研究对关系质量的维度没有达成共识,但是基本认为关系质量应包括信任和承诺两个维度。其中,信任是对交易伙伴的可靠性和诚信的一种信念[20],相信对方不会采取对自己不利的行动,同时本身也愿意采取可能具有风险的行动来表示依赖对方[21];承诺反映了交易伙伴自愿和努力保持关系的一种意愿,鼓励合作伙伴拒绝短期利益、致力于获取关系建立后的长期利益[19]。本文认为信任和承诺较好地概括了关系质量的内容,且在研究中具有一般代表意义。

3 概念模型与研究假设

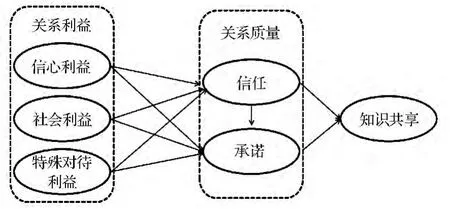

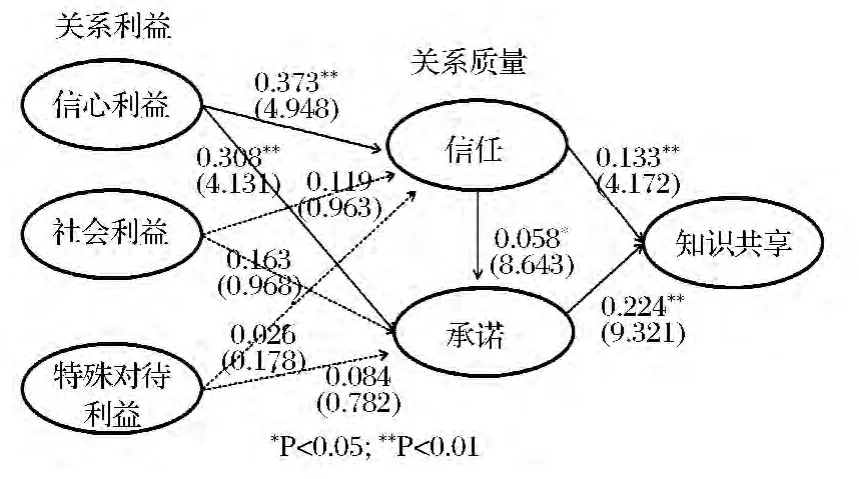

通过文献回顾,本文提出如图1所示的概念模型。在供应链中,如果供应链伙伴感知合作能带来利益、增加价值,那么就会倾向于捆绑在一起,即关系利益影响企业间关系的建立和维持[22]。因此,本文认为,关系利益会对绿色供应链中的知识共享产生影响,但是这种影响是通过关系质量的中介作用来发生的,其作用路径如图1所示。

图1 概念模型

已有不少学者探讨了关系利益与关系质量的关联性。Morgan和Hunt认为,关系利益是关系承诺的一项重要决定因素,顾客认知的关系利益越大,其关系承诺会越高[23]。Friman、Garling和Millett等在研究B2B 的关系时发现关系利益会正向影响关系承 诺[24]。Bendapudi 和 Berry[25]以 及Chaudhuri和Holbrook[26]的研究显示关系利益正向影响信任。信心利益能够借助发布信息等措施使客户了解服务期望水平,从而缓解客户的焦虑、增强客户的信任感[22]。社会利益来源于企业客户与交易合作伙伴之间建立的友谊、亲近感或认同感以及紧密关系——此种关系可满足合作伙伴在某些情感上的需求,因此社会利益对信任和承诺具有驱动作用[27]。特殊对待利益来源于企业给合作伙伴的价格折扣、特殊服务等,是一种关系的延伸,同样对信任和承诺具有正向影响作用[28]。

本文认为这种关联性同样可能存在于绿色供应链关系中,因此提出如下假设:

绿色供应链关系中的信心利益对组织间信任有积极影响(H1a);

绿色供应链关系中的社会利益对组织间信任有积极影响(H1b);

绿色供应链关系中的特殊对待利益对组织间信任有积极影响(H1c);

绿色供应链关系中的信心利益对组织间承诺有积极影响(H2a);

绿色供应链关系中的社会利益对组织间承诺有积极影响(H2b);

绿色供应链关系中的特殊对待利益对组织间承诺有积极影响(H2c)。

关于信任与承诺,社会交易理论认为,建立信任是社会交易过程中的一个重要因素[29]。随着时间的推移,交易双方会以关系承诺的方式表达它们在此交易关系中的可信任性。而不信任的结果会使交易双方减少对交易关系的承诺,进而促使原本长期的交易关系转变为短期的交易关系[30]。而交易双方建立信任关系,有助于减少事前监督对方的活动,从而降低交易成本[31]。这些因为信任带来的利益使合作双方较愿意继续保持长久的合作关系,故关系承诺会较强。Kwon和Suh[32]的研究结果显示,信任程度与关系承诺正相关。为此,本文认为,绿色供应链组织间的信任程度同样会影响组织间的关系承诺,因此提出如下假设:

绿色供应链成员间的信任程度正向影响组织间的关系承诺(H3)。

信任是供应链组织间知识共享的一个重要的先决条件[33]。绿色供应链组织间的知识共享涉及重要或机密的有关绿色技术知识、绿色管理知识等的共享,而共享意味着垄断知识的丧失和泄漏以及对方进行机会主义行为风险的存在。供应链组织间的相互信任反映了供应链双方的可靠性和正直性[23],它可以建立一种信念,双方都相信对方会为了共同目标而行动[34],可在一定程度上避免机会主义行为的产生,消除知识泄漏的顾虑,促进供应链组织间的知识流动与共享[35]。此外,供应链组织间的相互信任可使对方感觉到受到尊重,从而更愿意将自身的知识和技术与其他成员共享[36]。冯长利和韩玉彦认为,相互信任是组织间知识共享的前提和灵魂,信任水平越高,知识提供方进行知识转移的意愿就越强[37]。基于以上分析,本文提出如下假设:

绿色供应链中组织间相互信任程度越高,则组织间知识共享程度越多(H4)。

在绿色供应链的背景下,关系承诺反映了供应链组织间自愿和努力维持长期关系的一种意愿。这种意愿一方面能够促进供应链组织间的合作行为,进而为双方分享知识提供更多机会,另一方面意味着维持关系的双方在价值、经营理念和目标等方面是一致的[38],双方可能以牺牲短期利益来换取长远利益,与对方保持更加紧密的关系,并会引起双方积极的互惠愿望,促进其向对方共享知识[39]。此外,承诺降低了供应链伙伴寻找替代者和采取机会主义行为的可能性[40],降低了关系风险,鼓励双方在关系中投入一定的时间、精力和资本——这为知识共享提供了条件和保证。因此,承诺程度越高,与合作伙伴继续关系的意愿和动机就越强烈,从而会克服知识共享过程中可能遇到的困难、共同解决问题,进而有利于知识在交易伙伴间的共享[41]。基于以上分析,本文提出如下假设:

绿色供应链中组织间关系承诺程度越高,则组织间知识共享程度越多(H5)。

4 研究方法

4.1 样本和数据收集

本文以中国家电行业中的中小制造企业为样本,以制造商与供应商的关系为研究单位,研究、探讨绿色供应链组织间关系利益、关系质量与知识共享的关系。之所以以家电行业中小企业为调查样本,主要是因为中小企业是中国家电行业的重要组成部分。根据北京中怡康市场研究中心数据:中国家电企业中近9成是中小企业,其产值和销量约占行业总量的30%~40%,中小家电企业是推动中国家电行业绿色转型、提振家电行业信心的重要力量。首先从慧聪家电商务网站①www.homea.hc360.com,是国内知名的提供家电品牌信息的网站。随机选择了998家中小家电制造企业样本,将问卷填写者设定为负责与供应商进行相关业务往来的企业主管或资深采购专员。采取直接走访和委托地方科技行政部门、地方中小企业发展促进局发送电子邮件等形式发放、回收调查问卷,以确保数据的可靠性。调查时间为2012年9月至2013年4 月。共发放问卷998 份,回收问卷257份,剔除52份填答不完整的问卷,最终获得205份用于统计分析的有效问卷,有效问卷回复率为20.5%。受访企业主要分布在长三角地区(占31.7%)、珠三角地区(占45.86%)和华中地区(占22.44%)。从受访企业的规模来看,规模超过200人的样本居多(占50.24%),其次是规模为100~199人的样本(占21.95%);从与分销商的合作时间来看,合作时间在2~5 年的样本居多(占58.05%),其次是合作时间在5 年以上的样本(占23.90%)。

为了检验是否存在无反应偏差,对无应答者和有效问卷中企业的所有制、员工数量、年销售收入等关键指标进行了卡方检验分析。检验结果显示,两者在统计上无显著差异(P>0.05)。因此代表性样本量足够,可进行实证分析。

4.2 量表设计

本研究以现有研究使用过的成熟量表作为变量测量题项的基础,所用量表的题项均来自这些成熟量表。为了便于理解,根据中国的具体情况和本文的研究情境,在直接引用这些量表的基础上在措辞上对题项进行了微调。变量测量采用Likert7点评分,数字1~7 依次表示完全不同意到完全同意,4代表中立态度。信心利益、社会利益和特殊对待利益的测量题项主要参考Gwinner等的研究;信任的测量题项来自于Morgan 和Hunt的研究;承诺的测量题项来自于Moorman等的研究[42];知识共享行为的测量题项来自于Cheng的研究[43]。

4.3 信度和效度分析

考虑到本文所用数据是感知数据,首先特别关注共同方法偏差问题。为了解决共同方法偏差问题,采纳Podsakoff和Organ[44]的建议,每个变量都用多题项来测量,以防单一题项可能导致的共同方法偏差。

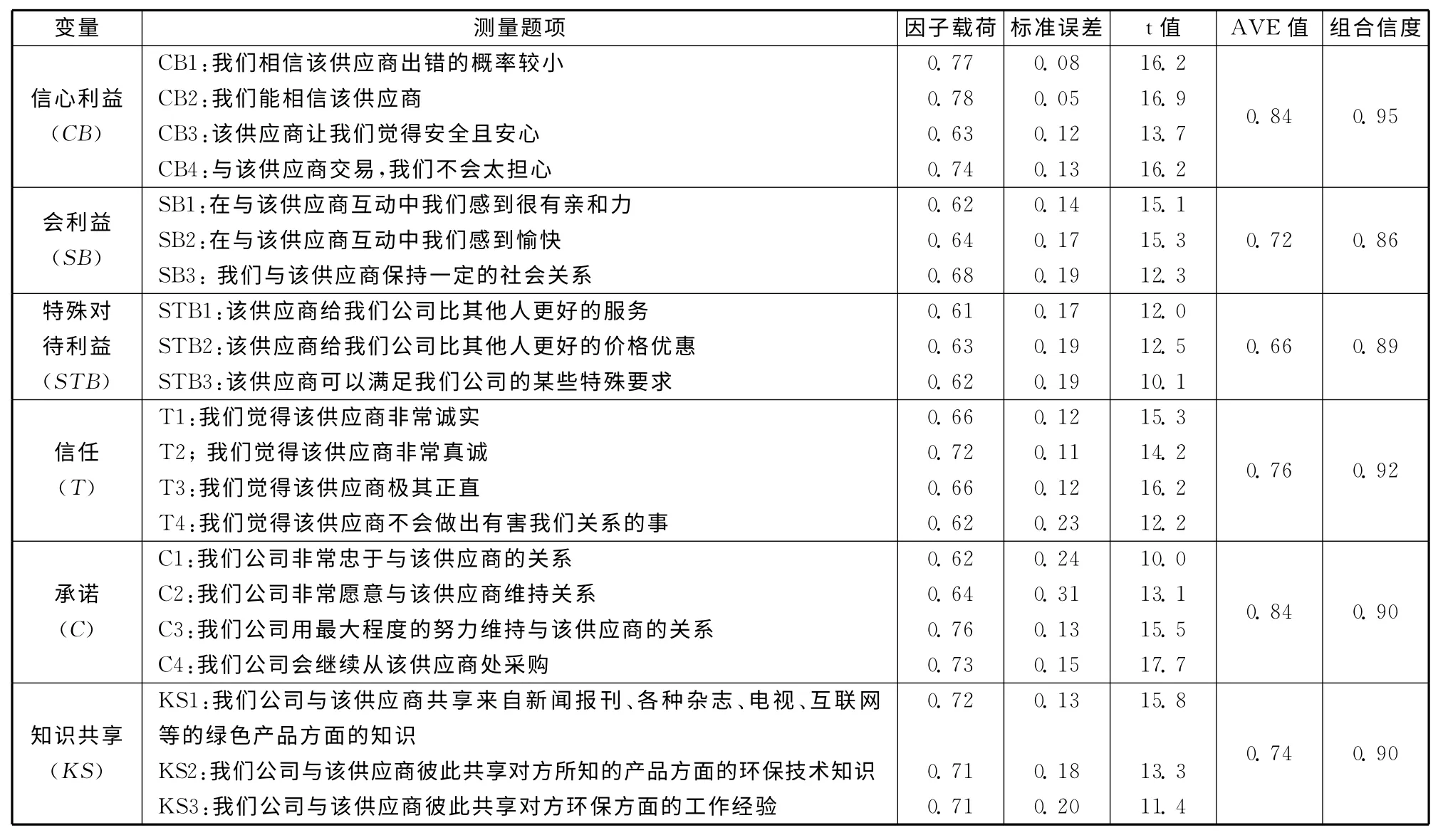

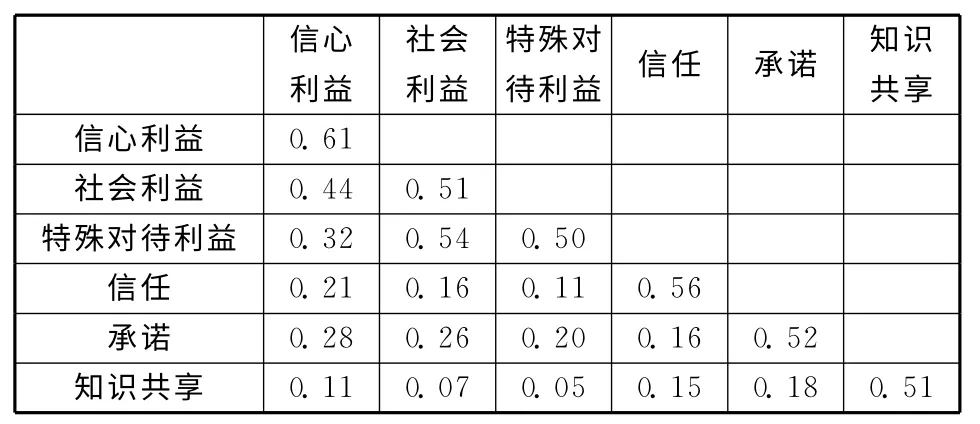

用Amos18软件对反应式量表进行验证性因子分析,分析结果(见表1)符合理论基本推定。从表1可以看出,每个题项的因子载荷值都在0.6以上,且相应的t值都大于1.96②t值的绝对值大于1.96,可视为显著。。进一步计算各变量的组合信度。表1中显示,各变量的组合信度均在0.75~0.86之间。上述数据表明,各变量的测量题项具有较好的内部一致性。量表的平均抽取方差(average variance extracted,AVE)值均大于0.50 的标准值,表明各子量表具有较高的收敛效度。由表1和表2的数据可知,变量相关系数的平方均小于各自的AVE值,因此,按照Fornell和Larcker[45]的标准,量表具有较高的区分效度。

本文参照Bagozzi和Yi的建议,选取7个指标(χ2/df、AGFI、NFI、NNFI、CFI、RFI及RMSEA)评价整体模型的拟合度。结果显示:χ2/df=1.83,RMSEA=0.071,AGFI=0.81,CFI=0.93,NFI=0.91,NNFI=0.93。可见,各项指标都超过了临界值,说明模型的整体拟合度较好。

4.4 假设检验

本文采用结构方程模型评估各变量间的路径系数(见图2),其中路径值采用标准化系数表示,以验证本文提出的9个假设。从图2可以看出:信心利益对信任(t=4.948)和承诺(t=4.131)的t值均大于2,说明信心利益对信任和承诺有显著影响,且在0.01的水平下显著,因此H1a和H2a得到验证;社会利益对信任(t=0.963)和承诺(t=0.968)的t值均小于2,说明社会利益对关系质量(信任、承诺)的影响不显著,因此H1b和H2b未得到验证;特殊对待利益对信任(t=0.178)和承诺(t=0.782)的t值均小于2,说明特殊对待利益对关系质量(信任、承诺)的影响不显著,因此H1c和H2c未得到验证。

从图2还可以看出:信任对承诺的t值大于2,说明信任对承诺有显著影响,因此H3 得到验证——这与以前的相关研究结论一致;关系质量(信任和承诺)对知识共享的t值大于2,说明信任、承诺对知识共享有显著影响,因此H4和H5得到验证。

表1 变量的信度和效度检验结果

表2 相关系数平方值

图2 模型路径与假设检验结果

5 讨论与启示

本文以社会交换理论、关系理论和知识管理为基础,将绿色供应链伙伴间关系利益作为关系质量的前置因素,将关系质量(信任与承诺)作为独立的中介构面,探讨了绿色供应链组织间的关系利益、关系质量对供应链知识共享的影响。通过上述结构方程模型检验,得出如下结论:

第一,社会利益和特殊对待利益对关系质量(信任、承诺)的影响并没有预想中的那样显著。Morgan和Hunt发现关系利益对关系承诺的影响不显著,故后续学者大多研究关系利益对承诺的影响。不过大部分研究极少将关系利益细分为信心利益、社会利益和特殊对待利益,研究它们对关系质量的影响。本文的实证结果显示,并非所有的关系利益对关系质量的影响都不显著,绿色供应链组织间关系利益中的信心利益越高,越有利于提高组织间的信任、承诺程度。社会利益和特殊对待利益对关系信任、承诺的影响不显著,一个可能的解释是:社会利益,尤其是特殊对待利益,类似于企业提供给对方的经济利益诱导,而经济利益诱导往往表现为一种短期行为的经济刺激,因此社会利益和特殊对待利益似乎在短期内有效,长期(信任,尤其是承诺,是一种长期的关系观)就不一定有效了。

第二,信任和承诺对绿色供应链成员间的知识共享行为具有重要作用。在当今竞争日益激烈的市场环境中,通过知识共享实现企业创新是最好、最快的方法,也是企业能够保持持续竞争力的关键。然而,在中国中小企业中建立信任机制并不是一件容易的事情,随着市场经济的发展,各种不诚信行为时常发生,这极大影响了企业声誉,也使企业在参与国际竞争时丧失了许多良机。因此,绿色供应链上的各组织需要增强可信度,以共享绿色知识、开发更环保的产品。

第三,在关系利益中,相比社会利益和特殊对待利益,信心利益对关系质量更具有正向显著影响,并通过关系质量的中介效应正向影响知识共享行为。这表明,企业应重视并维持关系利益中的信心利益,如此更有助于促进绿色供应链组织间的知识共享行为——这正是本文的主要贡献。

本文的实证结论对于企业具有非常重要的启示:可帮助制造企业了解绿色供应链组织间的关系利益对供应链成员间知识共享行为的影响,掌握供应链中不同的关系利益(信心利益、社会利益和特殊对待利益),重点发挥信心利益在供应链组织间知识共享中的作用。

[1]罗新星,彭素化.绿色供应链中基于AHP和TOPSIS的供应商评价与选择研究[J].软科学,2011,25(2):53-56.

[2]CRONE M,ROPER S.Local learning from multinational plants:knowledge transfers in the supply chain[J].Regional Studies,2001,35(6):535-548.

[3]CHATTERJEE P.Demand the business[J].Supply Chain Leader,2007,2(2):5-9.

[4]CHENG J H,YEH C H,TU C W.Trust and knowledge sharing in green supply chains[J].Supply Chain Management,2008,13(4):283-295.

[5]KOH S C L,GUNASEKARAN A,TSENG C S.Crosstier Ripple and indirect effects of directives WEEE and RoHS on greening a supply chain[J].International Journal of Production Economics,2012,140(1):305-317.

[6]CARTER C,JENNINGS M.Social responsibility and supply chain relationships[J].Transportation Research Part E,2002,38(1):37-52.

[7]CHEN Y J,SHEU J B.Environmental-regulation pricing strategies for green supply chain management[J].Transportation Research Part E,2009(45):667-677.

[8]ZHU Q,COTE R P.Integrating green supply chain management into an embryonic eco-industrial development:a case study of the guitang group[J].Journal of Cleaner Production,2004,12(8-10):1025-1035.

[9]KANZLER S.Knowledge sharing in heterogeneous collaborations—a longitudinal investigation of a cross-cultural research collaboration in nanoscience[J].Journal of Business Chemistry,2010,7(1):31-45.

[10]BENTON W C,MALONI M.The influence of power driven buyer/seller relationships on supply chain satisfaction[J].Journal of Operations Management,2005(23):1-18.

[11]胡继灵,范体军,楼高翔.绿色供应链管理中的企业间知识转移研究[J].科技管理研究,2008(2):209-210.

[12]CHRISTOPHER M,TOWILL D.An integrated model for the design of agile supply chains[J].International Journal of Physical Distribution &Logistics Management,2001(31):235-246.

[13]WATHNE K H,HEIDE J B.Opportunism in inter-firm relationships:firms,outcomes,and solutions[J].Journal of Marketing,2000,64(4):36-51.

[14]GRIFfiTH D A,HARVEY M G.A resource perspective of global dynamic capabilities[J].Journal of International Business Studies,2001(32):597-606.

[15]ULAGA W,EGGERT A.Value-based differentiation in business relationships:gaining and sustaining key supplier status[J].Journal of Marketing,2006(70):119-136.

[16]HENNIG-THURAU T,GWINNER K P,GREMLER D.Understanding relationship marketing outcomes[J].Journal of Service Research,2002,4(3):230-247.

[17]SMITH B.Buyer-Seller relationships:bonds,relationship management,and sex-type[J].Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration,1998,15(1):76-92.

[18]CROSBY L A,EVANS K R,COWLES D.Relationship quality in services selling:an interpersonal influence perspective[J].Journal of Marketing,1990,54(3):68-81.

[19]KUMAR N,SCHEER L K,STEENKAMP J E M.The effects of perceived interdependence on dealer attitudes[J].Journal of Marketing Research,1995,32(3):348-356.

[20]ANDERSON J C,NARUS J A.A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships[J].Journal of Marketing,1990,54(1):42-58.

[21]GARBARINO E,JOHNSON M S.The different roles of satisfaction,trust,and commitment in customer relationships[J].Journal of Marketing,1999,63(2):70-87.

[22]GWINNER K P,DWAYNE D G,MARY J B.Relational benefits in services industries:the customer's perspective[J].Journal of the Academy of Marketing Science,1998,26(1):101-114.

[23]MORGAN R M,HUNT S D.The commitment-trust theory of relationship marketing[J].Journal of Marketing,1994,58(3):20-38.

[24]FRIMAN M,GÄRLING T,MILLETT B,et al.An analysis of international business to business relationship based on the commitment-trust theory[J].Industrial marketing management,2002,31(5):403-409.

[25]BENDAPUDI N,BERRY L L.Customers'motivations for maintaining relationships with service providers[J].Journal of Retailing,1997,73(1):15-37.

[26]CHAUDHURI A,HOLBROOK M B.The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance:the role of brand loyalty[J].Journal of Marketing,2001,65(A2):81-93.

[27]REYNOLDS K E,BEATTY S E.Customer benefits and company consequences of customer-salesperson relationships in retailing[J].Journal of Retailing,1999,75(1):11-32.

[28]PATTERSON P G,SMITH T.Relationship benefits in service industries:a replication in a southeast asian context[J].Journal of Service Marketing,2001,16(6):425-443.

[29]EMERSON R M.Exchange theory,part II:exchange relations and networks[M]//Zelditch M,Anderson B.Sociological theories in progress.Boston:Houghton Mifflin,1972:38-57.

[30]MCDONALD G W.Structural exchange and marital interaction[J].Journal of Marriage and the Family,1981,43(4):825-839.

[31]ANDALEEB S S.An experimental investigation of satisfaction and commitment in marketing channels:the role of trust and dependence[J].Journal of Retailing,1996,72(1):77-93.

[32]KWON W G,SUH T.Factors affecting the level of trust and commitment in supply chain relationships[J].The Journal of Supply Chain Management,2004(1):4-14.

[33]SAHAY B S.Supply chain collaboration:the key to value creation[J].Work Study,2003,52(2):76-83.

[34]LI Y,LIU Y,LIU H.Co-Opetition,distributor's entrepreneurial orientation and manufacturer's knowledge acquisition:evidence from China[J].Journal of Operations Management,2011(29):128-142.

[35]SELNES F,SALLIS J.Promoting relationship learning[J].Journal of Marketing,2003(67):80-95.

[36]KIM W C,MAUBORGNE R A.Procedural justiee,strategi decision making,and the knowledge e eonomy[J].Strategie Management Journal,1998,19(4):323-338.

[37]冯长利,韩玉彦.供应链视角下共享意愿、沟通与知识共享效果关系的实证研究[J].软科学,2012,26(4):48-53.

[38]CUMMINGS J L,BING-SHENG T.Transferring R&D knowledge:the key factors affecting knowledge transfer success[J].Journal of Engineering and Technology Management,2003,20:39-68.

[39]ARIFF K.Reciprocity and knowledge transfer:the role of social and economic factors[Z].The PHD dissertation of The University of Western Ontario,London,Ontario,2002.

[40]WETZELS M,RUYTER K D.Marketing service relationships:the role of commitment[J].Journal of Business and Industrial Marketing,1998,13(4/5):406-423.

[41]刘益,张志勇.控制机制、态度性承诺与市场知识转移间关系研究[J].管理科学,2008(21):2-8.

[42]MOORMAN C,ZALTMAN G,DESHPANDE R.Relationship between providers and users of market research:the dynamics of trust within and between organizations[J].Journal of Marketing Research,1992,29(4):314-328.

[43]Cheng Jao-Hong.Inter-organizational relationships and knowledge sharing in green supply chains—Moderating by relational benefits and Guanxi[J].Transportation Research Part E,2011(47):837-849.

[44]PODSAKOFF P M,ORGAN D W.Self-reports in organizational research:problems and prospects[J].Journal of Management,1986,12(4):531-544.

[45]FORNELL C,LARCKER D F.Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J].Journal of Marketing Research,1981,18(1):39-50.