中国家庭的婚姻暴力及其影响因素*——基于家庭系统的考察

肖 洁 风笑天

家庭是社会制度的重要支柱。作为社会的基石,家庭的稳定关联着社会的发展。婚姻暴力的发生,不仅影响家庭成员的身心健康,也威胁着家庭的稳定。在中国,受数千年来“家丑不可外扬”、“清官难断家务事”等传统观念影响,婚姻暴力长期被“合理化”、“隐形化”。1995年第四届世界妇女大会在北京召开后,婚姻暴力逐渐成为一个被广泛承认的社会现象,进入社会学、法学、心理学等相关学科的学术视野①李莹等:《中国反家庭暴力二十年回顾与展望》,《甘肃联合大学学报(社会科学版)》2013年第6期。。

婚姻暴力属于家庭暴力的一种。参照《婚姻法》关于家庭暴力的司法解释,本文将婚姻暴力界定为行为人以殴打、捆绑、限制人身自由等干预手段,对配偶的身体、精神等方面造成伤害的行为。婚姻暴力是双向的,既包括丈夫对妻子的暴力,也包括妻子对丈夫的暴力。国内相关研究由于数据来源不同、概念的操作化各有差异,研究结果较为冲突:既有认为男对女的暴力发生率更高的②徐安琪:《婚姻暴力:一般家庭的实证分析》,《上海社会科学院学术季刊》2001年第3期;李兆晖:《农村地区家庭暴力调查分析》,《中国行为医学科学》2003年第2期。,也有认为两性婚姻暴力发生率趋同的③曹玉萍等:《家庭暴力的表现形式及其相关因素的比较研究》,《中国临床心理学杂志》2008年第1期;李成华等:《夫妻相对资源和情感关系对农民工婚姻暴力的影响——基于性别视角的分析》,《社会》2012年第1期。。在测量指标的选取上,多数研究以肢体暴力作为婚姻暴力的测量指标。但现实中婚姻暴力的形式是多元化的,既包含肢体暴力,也包含精神暴力和性暴力,单一的测量指标不足以准确评估国内婚姻暴力状况。还有学者利用区域性的数据,探讨了我国城乡夫妻以及特定群体(如流动农民工、孕产期女性)婚姻暴力现状及成因①佟新:《不平等性别关系的生产与再生产——对中国家庭暴力的分析》,《社会学研究》2000年第1期;徐安琪:《婚姻暴力:一般家庭的实证分析》,《上海社会科学院学术季刊》2001年第3期;赵延东等:《预防与抑制:社会资本在婚姻暴力中的影响机制初探》,《社会》2011年第1期;李成华等:《夫妻相对资源和情感关系对农民工婚姻暴力的影响——基于性别视角的分析》,《社会》2012年第1期。,但由于数据结构的局限,暴力成因的分析主要围绕单一理论视角,缺乏运用有代表性的全国数据对各种类型婚姻暴力的影响因素进行综合检验的研究。

因此,本文旨在利用2010年第三期中国妇女社会地位调查这一全国性的综合数据来揭示国内各类婚姻暴力的发生率究竟有多高,各类婚姻暴力的发生率是否存在性别差异,并从家庭系统的内部互动、家庭与外部系统的互动等方面综合考察夫妻社会经济地位、家庭相对资源、夫妻之间互动、外在社会控制等因素对婚姻暴力的影响。

一、理论分析及研究假设

婚姻暴力的产生与持续是多种因素综合作用的结果,不同学科从各自学科视角出发对婚姻暴力进行解释。与心理学偏好以个人物质滥用以及人格特质缺陷分析婚姻暴力不同,社会学认为社会制度和社会结构影响个人行为,亲密关系中的暴力和虐待现象受到社会文化结构的影响。用于解释婚姻暴力的社会学理论(如冲突论、资源论、社会结构论、社会控制论)相互补充,从家庭系统的内部互动、家庭与外部系统的互动等层面综合解释了夫妻间的暴力行为。

1.家庭系统内部的解释

作为一种特殊的家庭互动,婚姻暴力源于夫妻间的沟通不畅与互动不良。冲突论认为,资源能够帮助家庭成员实现自我利益但又是有限的,因而家庭互动过程中,为了争夺与控制有限的资源,夫妻间会产生纠纷,进而失去关系的平衡,发生暴力行为。

究竟夫妻哪一方会成为施暴方或受虐方?资源论看来,与夫妻间的资源拥有和权力分配模式有关②Blood R.O.,Wolfe D.M.,Husbands and Wives:The Dynamics of Married Living,New York:Free Press,1960.。权力能够影响家庭其他成员的行为,夫妻双方资源的多寡决定夫妻权力分配方式。拥有更多资源的一方对他人拥有更大的强制力与权力,更有可能使用暴力维持自我权威③Felson R.B.,Messner S.F,.“The Control Motive in Intimate Partner Violence”,Social Psychology Quarterly 63(1),2000.pp.86-94.,而受虐方由于资源的匮乏和对配偶资源的依赖无法阻止暴力行为。资源不仅限于物质性的经济资源,还包括非物质性资源(教育、健康、自尊、成就动机和情绪情感等)④Blood R.O.,Wolfe D.M.,Husbands and Wives:The Dynamics of Married Living,New York:Free Press,1960.。同时,Goode 也指出,当夫妻中的一方缺少资源或者无法运用现有资源实现其目的时,也有可能使用暴力作为最后的手段以获取权力,达到控制对方的目的⑤Goode W.J,.“Force and Violence in the Family”,Journal of Marriage and the Family 63(1),1971.pp.86-94.,而受虐方可以借助自身的资源阻止婚姻暴力的再次发生,甚至选择解除婚姻关系⑥Kabeer,“Resources,Agency,Achievements:Reflections on the Measurement of Women's Empowerment”,Development and Change 30(3),1999.pp.435-464.。相对而言,夫妻双方资源相当、采取平权式夫妻权力模式的家庭发生婚姻暴力的可能性较低。国内已有的经验研究也部分证明了这一点。厦门市流动农民工的调查显示,夫妻相对资源差异对两性实施婚姻暴力有显著影响,婚姻满意度则能抑制肢体暴力的发生⑦李成华等:《夫妻相对资源和情感关系对农民工婚姻暴力的影响——基于性别视角的分析》,《社会》2012年第1期。。王天夫的研究发现,城市中夫妻间的嫉妒情绪会增加婚姻暴力的可能性,收入高于丈夫的妻子被殴打的几率更高⑧王天夫:《城市夫妻间的婚内暴力冲突及其对健康的影响》,《社会》2006年第1期。。相关因素对其他家庭是否有类似的影响则有待进一步考察。基于上述讨论,研究推断认为:

假设1:良好的夫妻沟通与交流能有效降低婚姻暴力(精神暴力、肢体暴力、性暴力)发生的可能性。

假设2:夫妻资源分布不均衡家庭发生婚姻暴力(精神暴力、肢体暴力、性暴力)的可能性高于夫妻资源分布均衡家庭。

假设3:夫权或妻权式家庭发生婚姻暴力(精神暴力、肢体暴力、性暴力)的可能性高于夫妻平权式的家庭。

2.家庭与外部系统互动层面的解释

社会结构论和社会控制论从家庭与外部系统的互动层面解释婚姻暴力。作为社会的子系统,家庭与外界环境的互动只有达到系统间的适应与平衡才能良性发展①Straus M.A,.“A General Systems Theory Approach to a Theory of Violence Between Family Members”,Social Science Information 12(6),1973.pp.105-125.。婚姻暴力来自于家庭子系统与外部环境间的适应失调所产生的社会适应不良与社会隔离。在结构论看来,社会中家庭暴力的分布并不均匀,社会经济地位较低的家庭更易为婚姻暴力所困扰②刘梦:《个人、家庭、社会:多元的视角——国外虐妻研究综述》,《浙江学刊》2001年第5期。。由于贫困和能力不足,当社会经济地位较低的家庭成员面对外界社会的经济、生活等压力而无力应对时,极易产生内在的挫折感与焦虑感,此时如果缺乏有效的社会支持与连结予以干预和支撑,个体的情绪失控会引发暴力行为③Dutton M.F,.“Enzymes and Aflatoxin Biosynthesis”,Microbiological Reviews 52(2),1988.pp.274-295.。反之,家庭成员的资源越多,社会支持与连结越丰富,成功克服压力的概率越大,因身心失控而发生婚姻暴力的可能性也越低④Hoff L.A.,Battered Women as Survivor,London:Routledge,1990.。

社会支持与连结不仅通过舒缓家庭成员的压力阻止暴力行为,还通过其震慑性和干预性抑制暴力的发生。社会控制论中,社会支持与连结被视为社会控制的手段之一。社会控制包括非正式的控制(如社会支持网络、社会性组织的干预)和制度化的正式控制(如法律、警察干预)。在交换论看来,实施暴力是一项收益大于成本的行为,如果施暴方对亲密伴侣使用暴力却未受到惩罚或施暴成本较低,则会受到鼓励使用暴力,而社会控制具有提高暴力成本的功能⑤Gelles,In The Dark Side of the Family:Current Family Violence Research,California:Sage Publications,1983.。婚暴行为发生前,社会控制主要发挥震慑性功能,通过其潜在的对施暴者予以制裁和干预的可能性加大施暴方的成本预期,从而阻止暴力的发生;婚暴行为发生后,震慑转为实质性的干预,来自配偶社会支持网络的警告、来自法律机构的制裁,均对施暴方进一步的暴力行为形成有效制约,从而抑制暴力的升级⑥Moors A.,Women,Property and Islam:Palestinian Experiences,1920-1990,London:Cambridge University Press,1995.。基于上述讨论,笔者提出以下研究假设:

假设4:社会经济地位较低的家庭发生婚姻暴力(精神暴力、肢体暴力、性暴力)的可能性更高。

假设5:个体所能获得社会控制与连结越多,遭遇婚姻暴力(精神暴力、肢体暴力、性暴力)的可能性越低。

二、数据与变量

(一)数据

本文数据来源于2010年第三期中国妇女社会地位调查,调查以14—64 岁男女两性中国公民为调查对象,在全国31 个省、自治区、直辖市(不含港澳台)采取区县、居/村委会、家庭户三阶段不等概率(PPS)的抽样方法收集资料,样本具有较好的全国代表性。本研究选取14—64岁人群中的已婚男女作为分析样本,样本规模22025,其中女性11093,男性10932。

(二)变量

1.因变量

问卷询问被访者在婚姻生活中是否遭遇过配偶的下列暴力行为:限制人身自由;经济控制;侮辱谩骂;持续几天不理睬;殴打;强迫过性生活。上述问题均包含4 个选项:从未,偶尔,有时,经常;其中“偶尔,有时,经常”三个选项合并为选项“是”。婚姻暴力类型的划分上,将“限制人身自由,经济控制,侮辱谩骂,持续几天不理睬”划分为“精神暴力”,被访者遭遇其中的任何一种暴力形式均视为遭遇过精神暴力;“殴打”则划分为“肢体暴力”;“强迫过性生活”划分为“性暴力”。

2.自变量

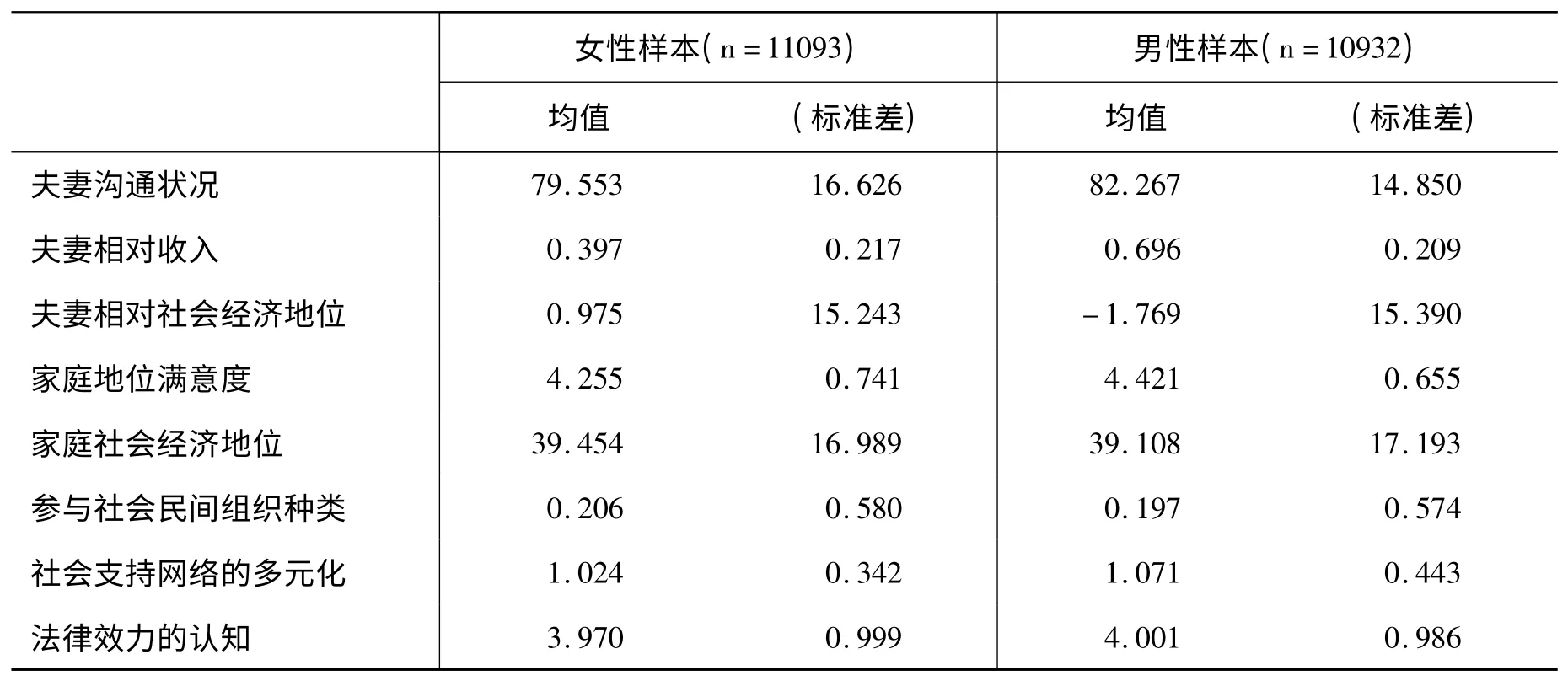

(1)家庭系统的内部互动所涉及的自变量主要包括:夫妻沟通状况,夫妻相对资源差异,夫妻权力分配和家庭地位满意度。

夫妻沟通状况主要测量夫妻间的沟通交流是否和谐。研究选取问卷中三条涉及夫妻沟通状况的测量语句提取“夫妻沟通”因子,因子值越大说明夫妻间沟通交流状况越好①夫妻沟通模式通过因子分子法计算综合因子值,并转换为取值范围在1 至100 的指数。转换公式为:转换后的因子值=(因子值+B)×A;A=99/(因子最大值—因子最小值);B=(1/A)—因子最小值。后文中运用因子分析生成的变量均采用相同的计算方法。“夫妻沟通模式”测量语句包括:配偶能倾听您的心事和烦恼;在重要事情上配偶会征求您的意见;您想做的事情一般能得到配偶的智慧。答案分为4 个维度:很不符合,不太符合,比较符合,非常符合。。

夫妻相对资源差异主要从夫妻相对收入、夫妻相对教育程度、夫妻相对社会经济地位三方面予以测量。夫妻相对收入计算公式为“本人年收入/(本人年收入+配偶年收入)”,取值从0 到1,值越大说明本人对家庭收入贡献越多。夫妻相对教育程度分为夫妻受教育水平相同(参照组)、本人受教育水平高于配偶、本人受教育水平低于配偶三类。夫妻社会经济地位以夫妻职业作为测量指标,第三期中国妇女社会地位调查使用中国国家标准职业分类(GB/T6565-2009)记录被访者及其配偶的职业类型,研究将职业代码转换为国际标准职业分类ISCO-88 代码后,再转换为“标准国际职业社会经济地位指数”(ISEI),该指数是连续型变量,用于衡量夫妻双方的社会经济地位。夫妻相对社会经济地位用配偶ISEI 值减去本人ISEI 值,得分为正说明配偶社会经济地位高于本人,得分为0 说明夫妻社会经济地位相同,得分为负说明本人社会经济地位高于配偶。

夫妻权力分配包括妻权、夫权、夫妻平权三类,以夫妻平权为参照组。

家庭地位满意度是家庭内部互动的一项结果性指标,该指标处理为连续变量,取值从1 到5,得分越高说明个体对自身家庭地位越满意。

(2)家庭与外部系统的互动主要通过以下几个方面进行考察:家庭社会经济地位、个体社会参与、社会支持网络的多元化、法律效力的认知。

家庭社会经济地位:选择夫妻双方社会经济地位指数较高者作为测量指标。

“个体社会参与”和“社会支持网络的多元化”用于测量家庭的非正式社会控制与连结。个体社会参与用参与社会民间组织的种类来衡量。问卷询问被访者是否加入专业/行业组织、联谊组织、社会公益组织、社区管理/活动组织、民间自助/互助组织。变量取值从0 到5,取值为0说明个体未加入任何社会组织,缺少有效的社会连结,取值为5 说明个体拥有丰富的社会连结。社会支持网络多元化通过餐饮网来测量。问卷询问被访者调查的前一天是否与下列人员共进晚餐:家人/亲戚、同学、同事/合作伙伴、老乡/邻居、其他朋友。变量取值区间0 到5,值越大说明个体社会支持网络越多元化,所获得的社会支持越多,其对婚姻暴力的震慑性和干预性越强。

法律效力的认知:该变量主要询问对人们对《妇女权益保护法》效力的认知,取值区间1到5,用于评估正式社会控制的控制力,得分高说明人们认为该法律在维护妇女权益方面有较大作用,法律的社会控制力强。需要注意的是该变量更适用于女性样本遭遇婚姻暴力的影响因素模型;但由于问卷内容的限制,研究无法找到更佳的男性样本关于法律效力认知的测量指标,因此将男性对《妇女权益保护法》效力的认知作为替代性指标。

3.控制变量

在参考已有实证研究的基础上,引入3 类可能影响婚姻暴力的因素作为控制变量。

个人特质:年龄、民族(汉族为参照组)、受教育年限、就业状况(未就业为参照组)、年收入、社会经济地位、健康状况、自我效能感、宗教信仰。个人年收入由工资性收入、工资以外的租赁性收入和社会福利性收入三部分构成。健康状况通过个体自我报告的健康程度来测量,取值从1 到5,取值越大说明健康状况越好。自我效能感主要测量被访者对自我能力和独立性的评价,以“自我效能感”因子作为测量指标,得分越高说明自我效能感越强①测量语句为:对自己的能力有信心;很少依赖他人,主要靠自己;经常觉得自己很失败。答案分为5 个维度:很不符合,不太符合,说不清,比较符合,非常符合。。宗教信仰包括无宗教信仰(参照组)、信仰基督教/天主教、信仰伊斯兰教、信仰佛教②宗教信仰变量中,由于信仰道教和信仰其他宗教的人数极少,为简化模型,将这两类数据设置为缺失值。。

家庭特质:婚龄、家庭年收入、家庭结构、配偶年龄、配偶受教育年限、子女数、是否有6岁以下子女(否为参照组)。其中家庭结构包括核心家庭和非核心家庭两类,以核心家庭为参照组;在与长辈或其他亲戚同住的非核心家庭中,由于家里人多产生冲突的几率更大,发生婚姻暴力的概率有可能较核心家庭高。

社区特质:地域、居住地。地域包括东部、中部、西部(参照组)。居住地包括农村(参照组)、城镇。

表1 主要自变量的描述统计

由于三个因变量“是否遭遇精神暴力”、“是否遭遇肢体暴力”、“是否遭遇性暴力”均为二分变量,为准确检验多重因素对各种类型婚姻暴力的影响,研究以性别为分层变量,分别采取Logistic 回归模型进行分析,模型如下:

男性遭遇各类婚姻暴力影响因素模型:logit(p)m=am+bmixmi+εm

女性遭遇各类婚姻暴力影响因素模型:logit(p)f=af+bfixfi+εf

三、结果与分析

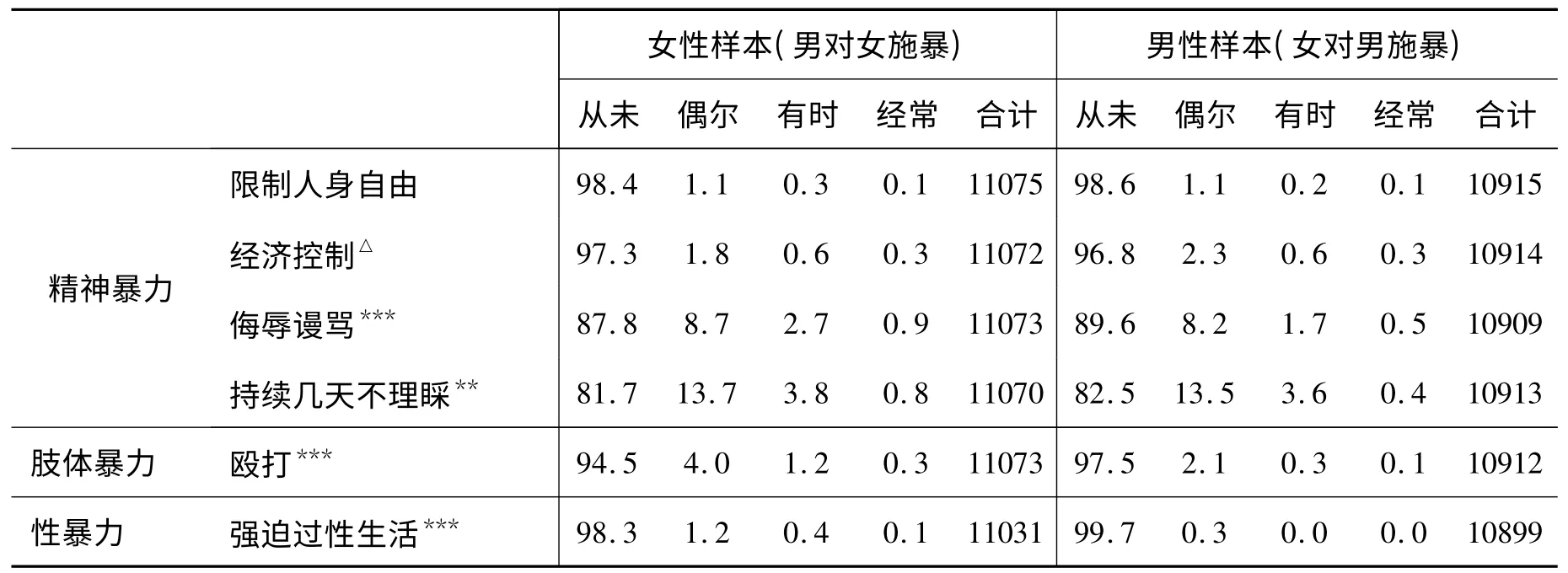

(一)婚姻暴力现状

表2 分性别显示了中国夫妻间三类婚姻暴力的发生率。总体而言,中国夫妻间婚姻暴力类型以精神暴力为主,精神暴力发生率较高,肢体暴力和性暴力发生率较低,暴力的发生具有偶发性。累计24.9%女性和22.8%男性曾遭遇过不同形式婚姻暴力;其中24.5%女性遭遇配偶的精神暴力,5.5%女性在婚姻生活中被殴打过,1.7%女性曾遭遇性暴力,男性比例分别22.7%、2.5%和0.3%。但暴力的发生频率较低,各种自我报告的频率均以“偶尔”为主。从遭遇的具体暴力形式来看,无论男女都倾向于实施冷暴力,18.3%女性和17.5%男性曾被配偶持续几天不理睬,其次为“侮辱谩骂”。性别对比显示,婚姻关系中女性比男性更容易遭受暴力伤害,除去“限制人身自由”外,其他形式的婚姻暴力统计数据均显示男对女施暴的发生率高于女对男的施暴,婚姻暴力的分布存在显著性别差异。

表2 中国家庭婚姻暴力的发生频率(%)

(二)婚姻暴力的影响因素

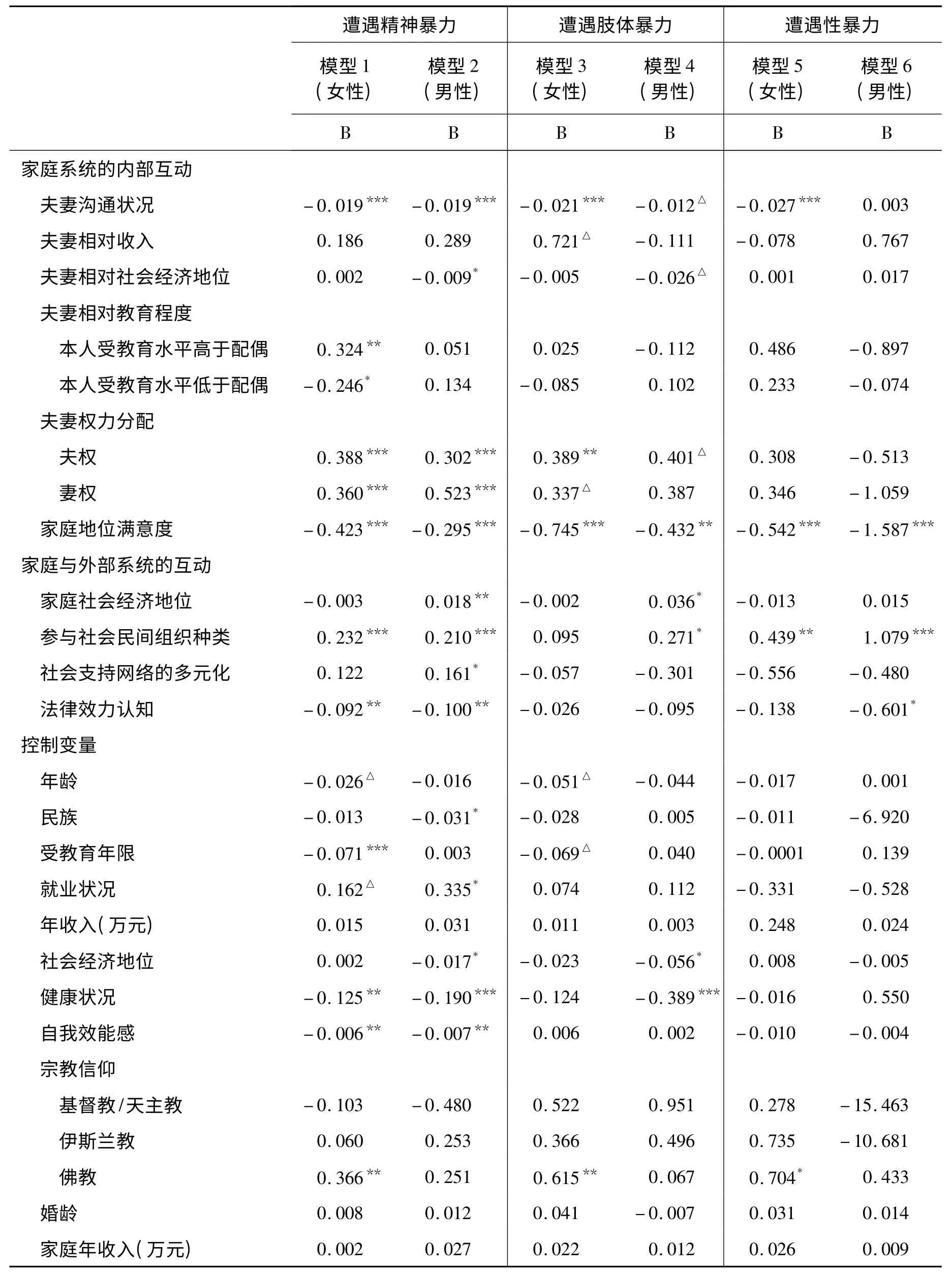

1.女性遭遇婚姻暴力的影响因素

首先分析研究假设在女性样本中是否成立。3 个女性样本模型显示,夫妻沟通对婚姻暴力的发生有显著预防作用,良好的夫妻沟通有助于降低婚姻暴力发生的可能性,假设1 在女性样本中得到证实。夫妻相对资源因素中,模型1 显示夫妻间相对教育的差距对精神暴力的发生有显著影响,与夫妻教育水平相同的女性相比,受教育水平高于丈夫的女性遭遇精神暴力的可能性更大,受教育水平低于丈夫的女性遭遇精神暴力的可能性则会降低;妻子对家庭收入贡献越大则丈夫更可能对妻子施加肢体暴力;而相对社会经济地位的差距在所有女性模型中的作用均不显著;假设2 得到部分证实。夫妻相对资源差异影响到家庭中夫妻的权力分配。模型1 显示,与夫妻平权式家庭相比,夫权或妻权式家庭中女性遭遇精神暴力和肢体暴力的可能性更高,但对女性遭遇性暴力的作用并不显著,假设3 得到大部分证实。作为家庭内部互动的一项结果性指标,数据表明家庭地位满意度越高,女性遭遇婚姻暴力的可能性越低。

家庭与外部系统互动因素中,3 个女性样本模型均显示社会经济地位越高的家庭女性遭遇婚姻暴力可能性越低,但这一作用在统计上并不显著,假设4 未得到证实。社会控制与连结因素中,女性所参与的社会组织类型越丰富,遭遇精神暴力和性暴力可能性越大,非正式社会控制因素的影响方向与我们的研究预期截然相反,法律这一正式社会控制对女性遭遇精神暴力则有显著的预防作用,假设5 得到部分证明。

控制变量中,个人受教育年限、就业状况、年收入、健康状况、自我效能感和社会经济地位均属于个体资源性变量。个体资源越多,对施暴方震慑性越强,往往越不容易发生婚姻暴力①Smith M.D.,“Sociodemographic Risk Factors in Wife Abuse:Results from a Survey of Toronto Women”,Canadian Journal of Sociology 15(1),1990.pp.39-58.。表3 女性模型中,良好的健康状况和较高的自我效能感均对女性精神暴力有显著抑制作用,年龄的增长和受教育年限的增加同样能抑制精神暴力和肢体暴力的发生。男性受教育程度越高,则越倾向于对女性配偶实施精神暴力。家中6 岁以下学龄前儿童的存在亦降低了女性遭遇婚姻暴力的可能性。与没有宗教信仰的女性相比,信仰佛教的女性遭遇婚姻暴力可能性更高。

表3 婚姻暴力影响因素的Logistic 回归模型

续表

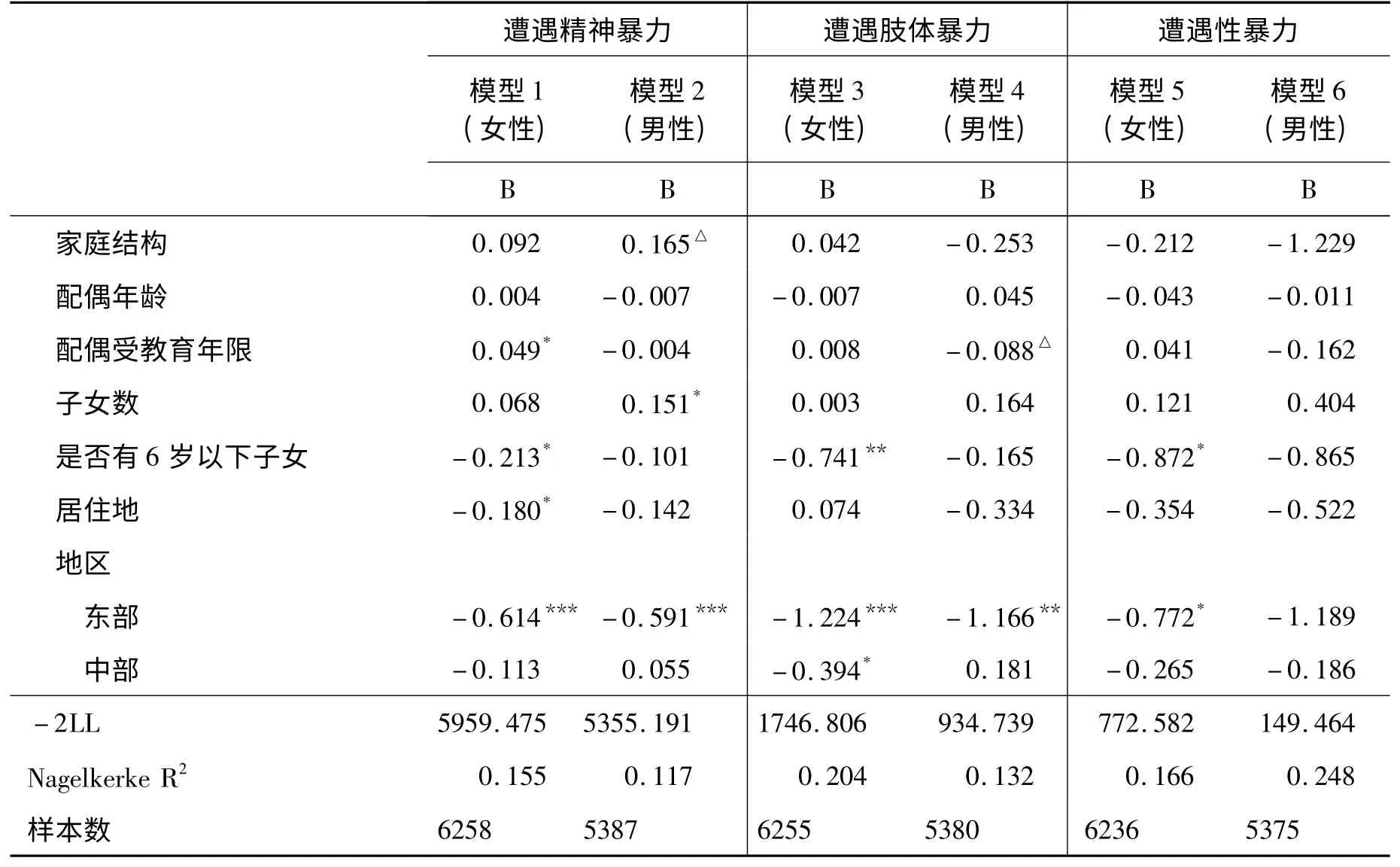

2.男性遭遇婚姻暴力的影响因素

从家庭内部互动的微观层面看,模型2 和模型4 显示,与女性样本类似,良好的夫妻沟通同样能降低男性遭受精神暴力和肢体暴力的可能性,假设1 在男性样本中得到大部分的证实。夫妻相对资源因素中,与女性样本不同,夫妻教育程度差距对男性样本无显著影响,夫妻社会经济地位的差距对男性遭遇婚姻暴力则有抑制作用,社会经济地位比妻子低的男性遭遇精神暴力和肢体暴力的可能性更小,假设2 得到部分的证明。与夫妻平权式的家庭相比,无论是夫权式家庭抑或是妻权式家庭,男性都更有可能遭遇精神暴力,夫权式家庭中男性遭遇肢体暴力的可能性同样高于夫妻平权的家庭,假设3 在男性样本中部分成立。此外家庭地位满意度越高,男性遭遇婚姻暴力的可能性越低。

家庭与外部系统互动因素中,与国外已有研究成果不同,社会经济地位较高家庭中的男性更有可能遭遇妻子的精神暴力和肢体暴力,假设4 在男性样本中未得到证实。社会控制与连结因素中,与研究预期相反,男性丰富的社会支持与连结对精神暴力、肢体暴力与性暴力的发生起了促进作用。法律这一正式社会控制降低男性遭遇精神暴力和性暴力的可能性,假设5 在男性样本中得到大部分的验证。

控制变量中,模型2 显示,少数民族男性遭受配偶精神暴力的几率低于汉族;较高社会经济地位、良好的健康状况和较高的自我效能感会降低男性遭遇精神暴力的可能性;此外,有工作的、非核心家庭、多子女家庭中的男性更有可能被妻子施以精神暴力。模型4 显示,妻子良好的受教育水平、丈夫较高社会经济地位和健康的身体会抑制妻子对丈夫的肢体暴力行为。地域变量上,与女性样本类似,东部地区男性遭遇婚姻暴力的几率低于西部地区。

四、结论与讨论

运用2010年第三次全国妇女社会地位调查数据,本文分析了我国婚姻暴力的发生率以及发生率的性别差异,并从家庭系统内部互动、家庭与外部系统互动等方面分析了男女遭遇婚姻暴力的影响因素。主要研究发现如下:

(一)中国夫妻间的婚姻暴力以精神暴力为主且发生率较高,肢体暴力和性暴力发生率较低,暴力行为具有偶发性,女性比男性更容易遭受暴力伤害。与亚洲其他国家相比,我国夫妻关系中的暴力发生率,无论是精神暴力、肢体暴力亦或是性暴力均处于较低水平①Alhabib S,Nur U,Jones R,“Domestic Violence Against Women:Systematic Review of Prevalence Studies”,Journal of Family Violence 25(4),2010.pp.369-382.。与国内其他类似研究相比,本项研究中肢体暴力的发生率显著低于同类调查的统计结果②王天夫:《城市夫妻间的婚内暴力冲突及其对健康的影响》,《社会》2006年第1期;赵延东等:《预防与抑制:社会资本在婚姻暴力中的影响机制初探》,《社会》2011年第1期;李成华等:《夫妻相对资源和情感关系对农民工婚姻暴力的影响——基于性别视角的分析》,《社会》2012年第1期。。婚姻暴力发生率的性别差异方面,研究支持了学界多数学者的观点,即女性被婚暴的比例显著高于男性,调查中女性经常被配偶殴打、侮辱谩骂以及不理睬的比例是男性样本的2 倍以上。

(二)良好的夫妻沟通、平权式家庭权力分配以及较高的家庭地位满意度能有效预防家庭中婚姻暴力行为,尤其是精神暴力和肢体暴力行为。夫妻相对资源分布对婚姻暴力行为有影响,但实际影响模式与理论预期以及现有研究成果并不一致③徐安琪:《婚姻暴力的概念和现状》,《社会》2001年第2期;王天夫:《城市夫妻间的婚内暴力冲突及其对健康的影响》,《社会》2006年第1期。。首先,夫妻双方收入的差距仅对妻子遭遇肢体暴力有轻微影响,并未从根本上引发家庭中的夫妻暴力行为。可能的原因在于夫妻相对收入只是影响夫妻权力分配的因素之一,提供最大资源者未必获得最大的家庭权力,事实上在样本中收入高于丈夫的女性家庭中只有22.5%是妻权式的权力分配方式。其次,夫妻相对教育程度仅对女性遭遇精神暴力有影响。可能的解释在于教育是影响社会经济地位的重要因素,受教育水平高的个体往往在地位获得上占有优势。在男权社会中,对受教育水平高于丈夫的女性而言,缺乏优势地位的丈夫为获得家庭支配性地位,有可能通过实施精神暴力达到控制的目的;如果女性受教育水平比丈夫低,丈夫在家庭中的优势地位使其没有必要使用暴力,女性遭遇精神暴力的可能性随之降低。对男性而言,无论妻子的文化程度比自己高还是低,由于传统文化没有赋予女性“打丈夫”的合法性,她们没有必要对丈夫施暴,所以夫妻相对教育程度对男性是否遭遇婚姻暴力影响不大。第三,妻子社会经济地位高于丈夫对男性遭遇婚姻暴力有抑制作用。对妻子而言,即使自身社会经济地位高于丈夫,但文化规范仍是赋予男性“一家之主”角色,妻子没有使用暴力获取权力的必要,甚至会给予丈夫更多的让步与妥协以维护丈夫的家庭地位。

外部的社会控制与连结同样对婚暴行为有影响。研究发现,有效的法律干预对婚姻暴力有抑制作用;个体过多的社交活动会引发家庭活动(角色)与社会活动(角色)的冲突,如果协调不好,反而增加了婚姻暴力的可能性,这点与国外的研究结论是截然相反的④Straus M.A.,Gelles R.J.,Physical Violence in American Families:Risk Factors and Adaptations to Violence in 8145 Families,New Brunswick:Transaction Publishers,1995.;数据分析结果仅部分支持了社会控制论关于婚姻暴力的解释。此外,与以往研究成果不同⑤王天夫:《城市夫妻间的婚内暴力冲突及其对健康的影响》,《社会》2006年第1期;黄烈:《家庭暴力的理论研讨》,《妇女研究论丛》2002年第5期。,社会经济地位较低家庭婚姻暴力发生率并未增加,反而社会经济地位较高家庭中的女性更可能对男性施加暴力,男性是否对配偶施暴则与家庭社会经济地位无关,这一结果完全没有支持社会结构视角对婚姻暴力的解释。

(三)婚姻暴力的影响因素存在性别差异。与职业有关的社会经济地位因素主要对男性发挥作用,教育和宗教因素主要对女性产生影响。信仰佛教的女性遭遇婚姻暴力的可能性高于无宗教信仰女性。宗教教义通常是利他的,鼓励个体牺牲自我利益以维护家庭成员的福祉,信仰宗教的人对暴力婚姻有着更高的忍耐性与适应性⑥Ellison C.G,.“Are there Religious Variations in Domestic Violence?”,Journal of Family Issues 20(1),1999.pp.274-295.。佛家有消业障的说法,主张忍耐、顺从,欢喜接受他人的侮辱、毁谤,可为自己消灾积福;这种教义思想使女信徒无力阻止丈夫施暴。当然另一种可能的解释是女性在遭遇婚姻暴力后,转而寄托于佛教、寻求精神解脱,因而在数据中呈现出宗教信仰与婚姻暴力的相关性。

家庭因素中,子女的存在会影响到家庭中的婚姻暴力行为,但子女数量主要对男性遭遇暴力起促进作用,多子女增加了夫妻双方因子女教养意见相左而发生冲突的可能性;6 岁以下学龄前子女的存在作为家庭的稳定剂降低了女性遭遇暴力的可能性;是否是核心家庭只对男性有较弱作用。

当然由于婚姻暴力的研究只是妇女社会地位调查的一部分,并非婚姻暴力问题的专题性调查,因而研究不可避免存在多方面的局限。首先,对婚姻暴力的测量并不全面,暴力行为往往是双向的,问卷仅调查夫妻被暴力的情况,没有其对配偶施暴情况的调查;对肢体暴力的测量也较简单,只涉及到夫妻间的殴打行为,推搡之类的轻度肢体暴力并未涵盖在内,因而研究结果与其他类似研究结论作比较时可比性有所欠缺。其次,研究中没有关于个体人格特质、生活习惯以及原生家庭暴力行为的调查,关键因素的缺失影响了模型的解释力。再次,社会关系网的测量指标有待改进。研究只通过餐饮网测量了网络的类型构成,如果能够通过讨论网深入测量网络的性别构成、网络规模、关系强度、网络异质性程度等要素,将能更有效的分析社会控制(连结)与婚姻暴力的关系。