苦参汤加减治疗肛瘘术后继发性肛周湿疹52例

罗启飞,王小婉,王晓林

(1.成都中医药大学2008级中医学七年制本硕连读生,四川 成都610075;2.成都中医药大学2007级中西医结合七年制本硕连读生,四川 成都610075;3.成都中医药大学附属医院肛肠科,四川 成都610072)

2012年2月至2014年2月,我们用苦参汤加减坐浴治疗肛瘘术后继发性肛周湿疹52例取得满意疗效,报道如下。

1 临床资料

52例均为2012年2月至2014年2月我院肛肠科收治患者。男32例,女20例;年龄15~65岁,平均(45.2±14.4)岁;术后发病时间6~15天,平均(8.4±3.1)天。

诊断标准:①急性湿疹:发病较快,病程较长,初起时皮肤损害有红斑、丘疹、渗出、糜烂、结痂、脱屑等,轻者微痒,重者瘙痒剧烈,难以忍受,呈间歇性或阵发性发作,夜间增剧。②亚急性湿疹:多由急性湿疹迁延不愈所致,病情较缓慢。水疱不多,渗液少,可见红斑、丘疹、鳞屑、痂皮、糜烂等。③慢性湿疹:常因急性湿疹日久不愈所致,或一开始表现为慢性者,肛缘皮肤增厚粗糙,呈苔藓样变,弹性减弱或消失,伴有皲裂,颜色棕红或灰白色,皮损界线不清楚,瘙痒剧烈。病程较长,常延久不愈,反复发作。

证候分类:①湿热下注:以急性、亚急性湿疹较为多见。起病较急,皮损为潮红、肿胀、糜烂、滋水浸淫成片,结痂。伴有瘙痒或大便秘结,小便短黄,苔黄腻,脉滑数等症状,为热重于湿。起病较缓慢,皮损以丘疹、疱疹为主,滋水较多,伴有倦怠无力,纳呆,大便溏,舌苔白腻,脉滑等症状,为湿重于热。②血虚风燥:以慢性湿疹为多见,反复发作,病程较长。皮损肥厚,呈苔藓样变,色素沉着,结痂脱屑等,或伴有头昏乏力,腰酸腿软。舌淡红苔薄白,脉细无力。

2 治疗方法

用苦参汤加减。苦参30g,黄柏20g,蛇床子20g,地肤子15g,野菊花20g,白芷10g,萹蓄20g,白矾20g。水煎后,兑水坐浴,药量以方便臀部坐入为宜,水温控制在40℃左右(或以不烫手为度),渗出明显者水温可降至30℃,浸泡坐浴20~30min,日1剂,早晚各1次,疗程15天,治疗结束后30天进行随访判定疗效。

3 疗效标准

治愈:症状消失,皮损恢复正常,无渗出,无瘙痒或偶有轻微瘙痒感。显效:症状及皮肤损害有改善,70%皮损恢复正常,极少渗出液,伴有轻度瘙痒。好转:症状及皮肤损害有改善,30%皮损恢复正常,皮损有肥厚或少量渗液,伴有瘙痒感但尚能忍受。无效:症状与体征无改善,局部皮损无好转,甚至恶化。

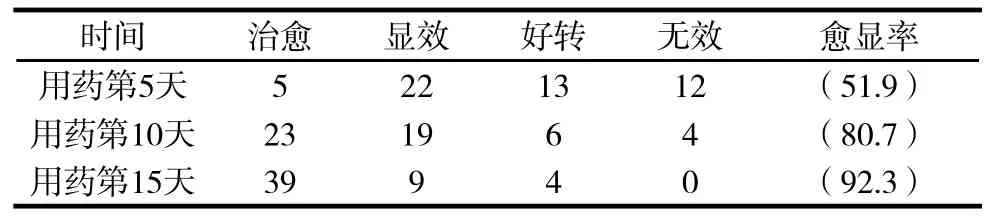

4 治疗结果

疗效见表1。

表1 用药时间与疗效比较 例(%)

5 讨 论

肛周湿疹是病变局限于肛门周围皮肤的非特异性变态反应性疾病。病因包括体质、遗传、病灶感染、消化系统功能障碍、血液循环障碍、内分泌与代谢紊乱、变态反应等[2]。可分原发性和继发性两种,后者多由于肛门松弛、肛瘘、肛裂、肛门失禁或痔瘘术后创面炎性分泌物刺激所致。

中医认为,湿疹多因风、湿、热邪客于肌肤,脾失健运,内蕴湿热所致[3]。正如《外科正宗》谓:“血风疮,乃风热、湿热、血热三者交感而生。发则瘙痒无度,破流脂水,日渐沿开。”而肛瘘多由外感风湿燥热之邪所致,如《本草纲目》云:“漏属虚与湿热。”外感风、湿、热为邪搏结,留置于荣卫之间,腠理皮肤之中,结而不散。肛瘘为感染性疾病,瘘管及其周围组织会产生炎症反应,分泌炎性物质刺激周围皮肤,长期刺激皮肤产生变态反应,这是由于组织蛋白在体内或体表通过一种复杂过程使皮肤发生自体敏感,而成湿疹样改变。肛瘘一般采用低位肛瘘切除术或高位肛瘘挂线引流术,术后切口仍处于炎性期会产生炎性分泌物,且瘘管完全愈合之前可视为肛门的一个缺损,炎性物质及肠液可从切口流出,刺激周围皮肤,若不处理即可引发病变。同时,挂线使用的橡皮筋作为一种异物,可刺激肛直环周围组织产生炎症反应,炎性分泌物及肠液也可以沿橡皮筋流至肛周而发病。治疗应以清热燥湿,祛风止痒为主,并及时清洗肛周皮肤。苦参汤加减方中苦参性寒,味苦,具有清热燥湿,泻火解毒,杀虫止痒功效。黄柏性寒,味苦,具有清热燥湿,泻火解毒之功。蛇床子性温,味辛凉,具有燥湿杀虫止痒之效。地肤子性寒,味苦,有清热利湿,祛风止痒之效。野菊花性微寒,味苦、辛,有清热解毒之效。白芷性微温,味辛、微苦,具有燥湿、祛风止痒之效。萹蓄性微寒,味微苦,具有利尿通淋、除湿止痒之效。白矾性寒,味酸、微甘而极涩,有收湿止痒,攻毒杀虫之效。苦参还具有抗过敏、免疫抑制及镇痛等作用,蛇床子所含花椒毒酚有较强抗炎和镇痛作用[4]。同时,苦参汤加减坐浴还可清洗肛周炎性分泌物及肠液,以保证肛周皮肤清洁干燥。

苦参汤加减坐浴可促进破损皮肤的修复,能有效缓解瘙痒等不适。但肛周湿疹极易复发,因此预防极为重要。饮食宜少吃辛辣刺激食物,保持肛门清洁干燥,如术后肛门潮湿应及时换药并更换敷料等。

[1]李雨农.中华肛肠病学[M].重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1990:431.

[2]黄乃健.中国肛肠病学[M].济南:山东科学技术出版社,1996:838-839.

[3]李曰庆.中医外科学[M].北京:中国中医药出版社,2002:166.

[4]张廷模.临床中药学[M].上海:上海科学技术出版社,2006:106,372.