晚清边村社会秩序构建中的甲头制度——以土默特地区为例

■许慧君 乔 鹏

晚清时期山陕等地的破产农民、军队叛卒、内地手工业者,不愿继续在内地生活,很多人选择了边疆地区。土默特地处中国北部边疆,经历了三次移民高潮,“第一个高峰在康熙到乾隆时期,这一高峰持续时间较长;第二个高峰发生在咸丰时期,这一个高峰持续时间较短,第三个高峰期发生在光绪至民国初年”[1],所以形成了一个边村社会。

所谓“边村”,“边”指边疆、边陲。但“边”也存在由外向内转换的问题,即从“边外”到“边内”。清朝之前,这里都属于边外地区,从清朝开始,土默特虽属边疆,却已开始内地化。所谓“村”,为定居聚落的代表。从明朝时的板升,到清朝的村社,都是汉人移民进入带来的产物。此外,“村”还代表着与聚落相关的一整套村社组织,它不仅存在于内地民人之中,而且逐渐于边陲中发展起来。从“边”到“村”的过程,是农业逐步取代牧业的过程,也是“边村社会”的形成过程。本文将研究范围限定为整个土默特地区的乡村,希望可以分析土默特地区作为一个相对独立的区域社会的形成脉络和社会秩序建构。

土默特地区在移民大量进入之前,社会阶级结构很简单,主要分为蒙古贵族、平民和奴隶。移民的进入,改变了土默特原有的社会结构,在转变过程中,由于观念和经济冲突而产生了种种纠纷矛盾。这些纠纷矛盾对土默特社会造成了重大冲击,打破了土默特社会的正常秩序,土默特原有的盟旗制管理体制必须对此做出应对。

在土默特档案馆中存有大量清朝至近代关于土默特地区的档案,其中相当一部分,是珍贵的民间纠纷案件的原始状纸和官府判词。各种民间力量、基层组织的身影在这些案件中若隐若现,笔者有幸对这些档案进行了初步的研究整理,现试图通过土默特基层社会组织甲头的形成及功能等的分析,探讨土默特边村社会的形成。

清代归化城都统(后为副都统)衙门的公文档案,相对较为完整,主要以两种方式存在:一部分为保存于内蒙古土默特左旗档案馆的档案资料,另一部分为《蒙古联合自治政府巴彦塔拉盟史料集成·土默特特别旗之部》。事实上这两部分公文都是清朝土默特都统与中央理藩院、绥远将军及各道厅衙门之间的往来文件。清朝时这些档案文件保存于归化城副都统衙门,民国时期保存仍比较完整。1942 年日军占领内蒙古期间,伪蒙疆学院的教授江实从这批档案中挑选了30 多箱带走,剩余部分此后历经劫难,残余部分最后集中到土默特左旗档案馆。江实从这批档案中选择了287 份影印出版为《蒙古联合自治政府巴彦塔拉盟史料集成·土默特特别旗之部》一书。

这些公文包括满、汉、蒙三种文字档案,其中清朝部分的档案从雍正年间至民国初年(民国年间档案正在整理中)。三种公文总数为15 993件,其中汉文有4803件,满文10 374件(其中1980件已译),蒙文816件(637件已译)。汉文部分主要为土默特都统与山西巡抚、归绥道厅衙门之间的往来文书及众多汉人状纸,整理者按军事、行政、人事、政法、土地、财经、生产、外交、气象、旅商、备台、文教、房地契、图表16类进行分类。其中除房地契类有1000多件外,政法类内容丰富,有800多件,土地类相关档案也有500多件。满文部分主要是都统衙门呈理藩院和将军衙门文书,其中已译为汉文的可分为:内政类的礼仪、职官项,财政中的赈济、矿务、贸易、赋税项,法律中的盗马、民事纠纷、逃犯、修订法律等项,军务中的训练、防务、军需、台站关口、赏罚抚恤项,文化类,宗教类,外交类。蒙文以家谱、召庙香火地亩册、图册等为主。

这些档案材料中包含着许多一般资料极少涉及的珍贵信息,例如档案中出现的关于土默特地区甲头、会社组织的事例。土默特社会最重要的地方力量在地方社会中究竟发挥了何种作用,向来少人论及。事实上甲头以及其他地方基层组织的形成和发展过程,正是土默特社会形成过程的曲折反映。

一、土默特地区的保甲制度

“本省在清初时代,内地汉人出口多务农或经商,始而春来秋归,继则稍稍落户,当时统称为寄民。户口漫无稽考,后以开地渐广,寄民稍多,雍正年间,始有编甲之法。”[2](卷26,保甲团防)为何土默特地区在雍正年间开始编甲之法,一者在于“寄民稍多”,由此产生的纠纷矛盾增多,编设甲头进行管理成为迫在眉睫之事。与此同时,查阅雍正年间档案文献,就可以发现,从雍正年间开始,朝廷严饬力行保甲,认为畸零村落、边疆少数民族皆可编入保甲。可见,土默特地区保甲的实行,是清政府面对当地民人移入产生的种种问题,调整自身制度体系,将内地广泛实行的保甲制度试行于边疆地区的结果。

清廷最初设立甲头的目的是管理内地移民,“雍正年间(1723—1735 年)开始,清廷在寄民中设立牌甲,将姓名、籍贯注册,逐年查核”[3](P433),“在雍正年间,寄民尚少之时,仅止设立牌甲已足稽查边氓”[4](卷6《田赋》,P14),故初期甲头只存在于内地民人之中,管理民人内部事务,并对民人与当地蒙族之间产生的纠纷进行调节。随着土默特地区蒙族逐渐定居,开始从事农业,在蒙族中也产生了甲头,笔者所见关于蒙古甲头的最早记录是乾隆四十年(1775)关于蒙古甲头尔林庆的记载[5],这也是对原有蒙族管理体系的一种修补调适。

甲头的设立基本按村庄进行,一村设一甲头,个别村庄设有蒙、汉两个甲头。甲头具体以何种方式任命未见记载,但不需经过官府似乎无疑。有内地民人轮充甲头的记载,且甲头多“种地营生”[6],可能甲头是由内地民人中稍有家产者轮任。存在“代管”情况,即在特殊情形下,一个甲头可管理两个村庄的事务。如乾隆四十六年,某人为“查汉沟代管当铺沟甲头”[7]。土默特地区的蒙甲头和汉甲头,分别由当地的蒙族和内地民人担任,管理各自事务。如乾隆四十年,土默特某村分别存在蒙甲头尔林庆和汉甲头王天爵[5]。而上级政府有命令发布时,也会分别晓谕村中蒙汉甲头,如道光三十年(1850),“谕饬聂圪图村蒙汉甲头等,将阖村蒙民人等所打之草捆点明数目,暂存公所”[8]。

乾隆、嘉庆时期,因“蒙古地方民人寄居者,日益繁多,贤愚难辩”,朝廷多次重申“将所居民人逐一稽考数日,择其善良者立为乡长、总甲、牌头”[9](卷978,P16879)。光绪年间,“民物繁庶,情势与前大别”[2](卷26,保甲团防),土默特地区的甲头成为村众共同推选出来应付官府之职。“盖其始固尝认真一时,积久遂不复深求”,“各村镇年久沿袭其名,莫解其义,设一人或二人以为支应官差者,名曰甲头”[2](卷26,保甲团防)。“而其制实彷于编甲,迨后仅残留甲之一名词”,名称虽与清政府设定的保甲制中之甲有相似之处,实质却已有了根本改变[2](卷26,保甲团防)。甲头的设定既不按“合十户为一牌,设一牌长。合十牌为一甲,设一甲长”,而是一村设一甲头,其性质也从最初的一个管理内地民人的职位变为内地民人“支应官差”之职。这中间的转变是如何发生的是我们兴趣所在。

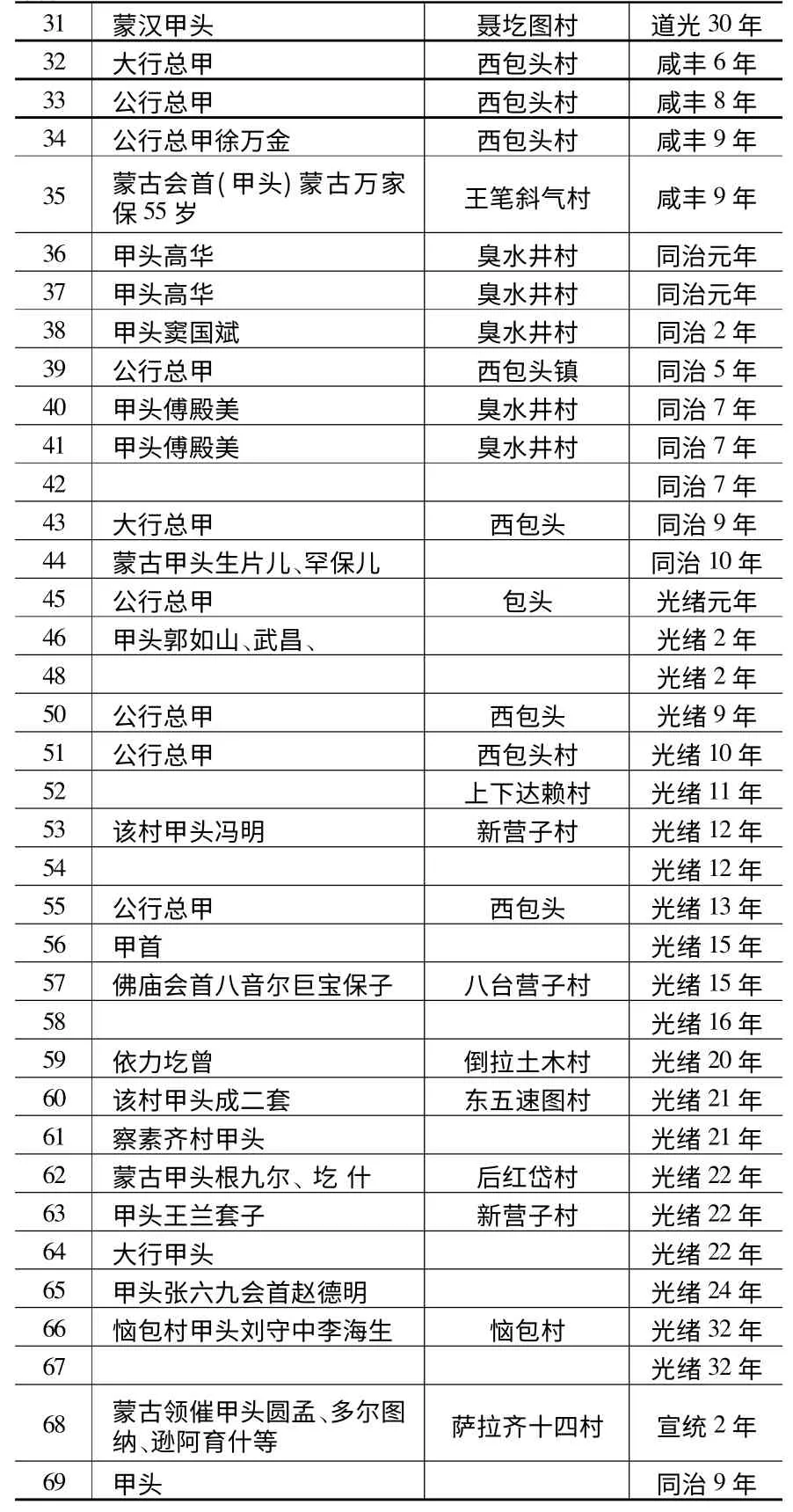

甲长、牌头的设置办法是,“合十户为一牌,设一牌长。合十牌为一甲,设一甲长。彼时村民零落,多为联合数小村庄始可编为一甲”[2](卷26,保甲团防)。“各厅编造保甲门牌册籍,每届冬月,差查一次,其册首注村名、距厅治里数,及甲长姓名与户口总数。次注各牌长姓名及每十户男女名口总数,第一甲至第十牌终,再注第二甲,此其编造之大略也。”[2](卷26,保甲团防)“每堡设牌头4名,总甲1名。”[10](户部保甲)光绪十年民人入籍之时,对保甲制度的规定又有了变化,“1883年(光绪九年),山西巡抚奏准,于次年按粮户(种地纳粮者)、业户(置有房产种有田地者)、寄户(无业不常居住者)编立户籍,将各户编入街、村、牌、甲之内,分别由街长、村长、牌长、甲长督察之。以上三等之外,凡里甲不具保结者即驱逐之”[3](P433)。总甲、牌头“专司稽查。有踪迹可疑之人报官究办,递回原籍”[11](P462)。乡长、总甲、牌头重要职责之一是每年春秋二季具并无容留匪类甘结存案,“如有作奸犯科者,将该乡长等一并分别治罪”[11](P462)。档案中大量所见,都为甲头活动(参见表1),关于“牌头”、“乡长”、“保长”的记载很少。可见,土默特地区的保甲制度具有地方特殊性。相比较内地广泛实行的保甲制度,土默特地区保甲制度中缺失“保长”、“牌长”的声音,基本只有甲头一种声音。面对地方实际,政府调整了制度规定以适应当地情况,维护帝国秩序。

二、土默特地区的甲头之职

在不同的历史阶段,甲头的职能各不相同。甲头成立初期主要执行政府规定的一些职能,例如具结甘结、出庭作证、发医调治犯人等。无论蒙、汉甲头,都常常要被传出庭,协助调查。如乾隆四十年,衙门在调查一件土地纠纷案件的时候,明确要求村汉甲头王天爵、蒙甲头尔林庆参与调查[5]。被发配来的犯人有何病症,当地甲头都要报告上级部门。例如乾隆四十九年左右,保长某和甲长某报告,有发遣犯人某因身染伤暑病症,需要发医调治,请求派人前来治疗[12]。与于甘结的例子很多,每年甲头都要与于甘结,保证本村并无内地逃人(清朝政府严厉禁止内地人逃往蒙古,要求当地甲头每年检查,向政府汇报有无内地逃人)。乾隆四十年左右,二十家村的甲头胡作圣与于甘结,保证该村并无隐匿内地逃人[13]。甲头在执行这些职能过程中与当地民人接触有限,对当地社会影响也有限。

表1 土默特档案中所见清朝土默特地区甲头列表

续表

甲头的第二个重要职能是参与民间纠纷的解决,维护社会治安。宣统年间曾任归化城副都统的三多曾说:“徵之如蒙古地方……杭嘉之间豫之民寄居其地,或百余年,然土客攘耕,每每釀成巨案,是争斗易起于畦町,况外驻防情形既与京旗不同,而东南田地又比西北缺少……”也认为与内地相比,土默特地区更易于发生各种民间纠纷[14](《宣统元年六月二十三日条陈蒙古事宜摺》)。因此,甲头成为处理民间纠纷的最主要力量。如乾隆四十六年二月初八的盗牛案中,丢失牛只的告状人称:“小的认获皮头,并将不认识姓名二人俱交给该村蒙古甲头必力贡、汉甲头崔姓看守,理合禀明拘究。”[3](P478)。同年发生在苏家村的一件盗窃案中,张顺是苏家村甲头,当某人丢了牛后,“该犯在村外野地行窃牛只,并未偷拉回村,甲头张顺无从考察,请免置议”,从该例中可以看到,甲头负责稽查村中盗匪,但他只负责村中发生的案件,而不负责村中人的行为,即村中人在外犯罪作案,甲头并不需负责。并且张顺在公堂上称,失主“并没通知小的”[15]。这也从反面说明,失主在丢失东西之后呈报甲头,属于正常程序,为法律所许可、也已得到民众普遍认同,甲头在当地为官方形象的代表。同年,查汉沟代管当铺沟甲头某,听说村中有人打架,“赶紧赶去调解”,并把其中一人绑起来,阻止他们继续争斗[7]。58 岁的忻州人某充当村甲头时,晚上他已经休息,村里忽然发生争斗,村人都要赶去把他叫醒处理[16]。以上事例都证明,乾隆年间村中发生纠纷,由甲头负责协调。

乾隆四十六年的盗牛案还说明,本设于内地民人之中的甲头出现于蒙族村庄中后,也要负责处理蒙族中种种矛盾纠纷,此为甲头制度逐渐适应形势变化自身所作调适,而这种调适也适应了当地社会的变化。大量民人进入土默特地区后,当地蒙族牧民除少数继续从事传统畜牧业外,大多拿起锄头向汉族学习耕耘稼穑,由牧民变为农民。但正所谓“旗丁食租衣税二百余年,一旦责令躬耕诚非易事”[14],社会转变之时,不仅蒙人与民人矛盾多,发生在蒙族农民之间的纠纷也多,正由于甲头的协调处理而使得社会处于稳定之中。

甲头的基本职能即参与解决社会矛盾纠纷,这个基本职能随着内地民人的大量涌入和土默特社会的日益变迁而相应发生着缓慢调适变化。伴随着土默特社会各种力量的逐渐变迁,甲头职能也相应变迁,在光绪末年时达到了某种程度的相对稳定。

甲头的第三个职能是参与村中社会事务的处理,例如土地纠纷,这一功能在清朝末期尤为凸显。光绪十年,清政府正式同意民人在土默特地区落籍,这一政策标志着,移民在土默特地区有了自己的合法地位,管理民人的甲头的职责范围和性质也相应发生根本变化。

从嘉庆到光绪,清朝逐渐走向没落,康乾时期移入土默特地区的内地民人经过几十年的发展,逐渐富裕起来,从最初租种蒙民土地,变为将蒙族土地购为己有。这就引起许多失去土地的蒙民不满,这种不满情绪通过各种渠道表现出来,引起当地社会震荡。埋坟成为当地社会矛盾的导火索之一。试看道光八年(1828)的一则档案:“刘永魁籍隶山西,来土默特河尔土默特营子佃种蒙古地亩,盘剥获利有年,巴牙尔台曾借刘永魁东钱一百九十吊,屡经逼讨,巴牙尔台将园地六亩,熟地十五亩当给刘永魁,尚欠东钱七十吊,无奈以应收租项当给折欠,因尔怀恨,后向刘永魁之弟刘永元借钱,复被刘永魁拦阻,不为借给,巴牙尔台益为忿恨,适刘永魁父母先后亡故,因蒙古地方向来不准民人葬坟,刘永魁暂租蒙古隙地,于上年三月十二日埋葬之后”,巴牙尔台邀素与刘不睦之人“去刨刘永魁父母坟塚”,并最终将刘永魁父母尸身刨扬①。此案结尾,负责处理的松筠一再强调:“查向来蒙古地方不准民人葬坟,应札饬所属府州各县,出示晓谕,佃户商人各以刘永魁为戒,嗣后其有亡故者,仍前浮厝,或代量力送回原籍埋葬,违者治以应得之罪,并行文住居民人之各扎萨克,一体知照。”要求仍按照朝廷规定办事。这个问题并未获得根本解决,内地民人和当地蒙族之间的矛盾一直隐含于社会内部。

内地民人进入土默特地区后,主要以租种蒙族土地为生,发生土地纠纷在所难免。在官府进行处理之前,民间社会由甲头协调矛盾双方。乾隆八年,由于土默特地区土地占有极不均匀,朝廷重新调整分配了土地,按照实有人口,每口给地一顷,名为户口地。规定户口地不得典租、出卖,凡典卖者一律收回充公。但现实情况基本是,民间出租典卖照样,租典方式有活约、活租、永租三种。活约地为定有年限,到期取赎之地;活租地为年限无定,钱到取赎之地;永租地为永远耕种,许退不许夺之地,实际已经相当于卖地,但前两种租约都可赎取。出典土地的,可分为两种人,一种为达官贵族,为了满足自己大肆挥霍的要求,将手中土地出典换取现银。另一种为贫穷蒙民,这也是出典土地的绝大多数,由于有紧急需要,或因要当差打仗无暇耕作,不得不出典自己名下的户口地。光绪三十一年,“朱红计子租种小的家地四十一亩,虽有长支伊租钱八十三千五百文,本系短租活约。小的向该朱红计子私下理论,经该村甲会处办,令伊与小的退地十亩,因小的要拔(即“拨”之误——作者)好地,伊与退给赖地,因此该甲会推手不办”[3](P481)。从该案中可见,当时出典土地的现象非常普遍,甚至公然为出典土地纠纷而告上公堂,当时基层官府已默许了出租户口地。从文中还可得知,当时的土地出租后,要退回时只需退足亩数即可,并不要求一定归还原地亩。村甲会当时负责处理民间土地问题,而村民也承认甲头的处断,他们已成为村民舆论所承认的合法的决断力量。

此外,甲头也负责处理一些社会其他事务,例如入社问题。光绪二十四年,领催格海呈称:“近日村中甲头张六九、会首赵德明等向小的言说,托府主出谕,由各村捐办义务,勒令小的入社,随同伊等摊办襟差。”“小的与甲会理较,而伊等以禀明托厅,拘锁到衙门责打管押,那时看你入社不入,说完扬常而去。”[17]该社本为民人组织,汉族甲头却要求蒙族加入该社,可见汉甲头所管理的已不限于民人,对当地蒙族也有了指挥权。甲头职能本为处理社会纠纷、维护社会治安,会社之事为会首负责,但该案中甲头所为早已超出其本身的职责范围,开始参与当地社会的多种社会事务。光绪朝时,甲头职能随着民人的增多逐渐改变,职责范围增宽,权力增大,在当地社会权威地位逐渐树立。

三、甲头在当地社会秩序中的地位

甲头本是官府为统治内地移入民人而设立的,但设立之后,“所造册籍,陈陈相因,年终厅册汇报藩司而已”,“年仅以依样葫芦之册籍,奉行故事耳”。而内地民人数量不断增加,力量逐渐增大。制度的变迁不能与社会现实相适应,二者之间的差距越来越大。于是社会内部民人中间,需要一套新的制度对其进行管理。甲头的性质逐渐转变,官方色彩减弱,主要负责应付官府差役、代表村庄与政府进行接触,成为村庄代表。甲头完成了性质的彻底转变,成为重要的地方势力之一。

前述甲头创立初期,在当地社会中主要执行维持社会治安的职能,在村民中的威信有限。在少数情况下,清初的甲头也会为了村庄利益与其他势力对抗。

从光绪十年内地民人在土默特落籍开始,甲头的性质逐渐发生变化,首先表现为尽力保护村民。如,光绪二十一年,台吉②阿彦尔札那、喇嘛扎木牙从乌里雅苏台驮揽广泰魁皮货,十月初九日至城北蜈蚣坝上时,被贼偷去骆驼一只和骆驼驮的羊皮一百张。两人跟踪驼印找寻,找到东五速图村的时候,发现驼印不见。遂到村中要求甲头成二套子协助找寻,成二套子满口应允。但此后再无音讯,并不认真帮助查找。台吉认为成二套子“任意推诿,诡言支吾,意存肯得已可概见”。归化城兵司为此将成二套子传来讯问,成二套子供:“同村蒙古六德子平素为盗,并有回民海明福子前赔过福义永失货驼只”[18],“恳传同本村会首卫顺汉子查找失物”,但他的态度还是很消极,声称“不期有着”。土默特地区最早出现的是行商,即以骆驼等工具贩运货物,在归化城和大青山后等地进行流动贸易。从本案可见,光绪年间土默特地区的商业逐渐发达,从事商业贸易的人日益增多,甚至台吉和喇嘛都已加入行商。该案本为甲头所负责之事,但成二套子却要求会首协助查找失物,可见二者关系密切,在某种程度上二者职能已经混淆,甲头和会首共同合作,处理社会事务,维系社会秩序。从成二套子对官府询问的态度可见,他对发生的事情早已心中有数,但之所以直到官府介入都不追查,目的在于尽力保护犯罪者。从村民的角度来看,成二套子是站在村民一方的,此时他具有村民保护者的意义。甲头敢在官府询问的时候说“不期有着”,说明此时甲头对官府的依赖性关系已经减弱,相对官府,甲头与民众之间关系更为密切。

甲头也极力维护本村利益。光绪二十二年,距城70里后红岱村发生一起民事纠纷:

七月二十九日,有小的本村之蒙古人老满家红前往新营子村看戏,不知伊等与本村民人王姓一户有何嫌隙,就在戏场之中,伊两家互相争殴。根九子那时亦在新营子村看戏,见伊两造相殴,念在同村,向前拦劝,将伊等各劝回村。不料于日落时,根九子同本族弟兄五六人亦相随回家,走至前红岱村南麻田地畔,突出甲头王兰套子等十数余人,各执镰刀木棒,在麻地埋伏。不容根九子等分说,任意詈骂,且王兰套子喝令肆行乱殴,将根九子并伊族弟兄四

五人俱殴有伤痕。……[19]

如果只根据呈控人所报,我们无从猜测,为何王兰套子要纠集众人殴打与其无关的外村人等。但可以肯定的是,王兰套子可以纠集村中众人,说明王兰套子在村中有很高威信。更加值得注意的是,村中集会演戏之时,竟然有外村人搅闹会场(不管他们是否有意),作为甲头的王兰套子可能是对于有人在村中集会的重要场合闹事不满,所以带人殴打闹事之人,虽然王兰套子的方式值得商榷,但他为村庄着想的态度表明,他和村庄是一体的,村庄利益受到侵害,他会出面维护。这同前期看到的甲头只是作为官府的雇员,并没将村庄利益当作切身利益的情况完全不同。

光绪末年,甲头已代表村民整体利益,为维护全体村民利益,可以与个别大户对簿公堂:

具呈人新旧甲会蒙古合同民人王存等,年岁不同,为鲸吞借谷,苦害村众,乞恩拘究,今断追给原积之谷以济众民事。缘小的等村于光绪二十六年适遇荒年,村众饥饿难度,恳请伊参领祈借仓谷四十余石,给散村众度命。……该连明应恃富不仁,强横恶霸,鲸吞积谷,苦害村众。……

具呈人蒙古合同 民人王存年岁不同住两施格气村

鲸吞积谷人连明应

光绪三十二年二月 日[20]

连明应为村中大户,在村中没有集体谷仓之时,以一己之力自建谷仓。但是,该大户却为富不仁,灾荒之年不但不借给村民谷物度荒,甚至将官府救灾之谷粜卖肥己。对官府命令尚且“强横硬抗,违断不遵”,其在村中狂妄之态可见。甲会为了全体村民利益,多次要求连明应归还借谷,散给村众,在多次讨要无着的情况下,将其告上公堂。此时甲会完全代表全村利益。

甲头维护村庄利益、村民利益,逐渐得到当地民众承认,成为地方权威。如:

具呈人纳参领兼佐领下蒙古恩受,年二十九岁,住城东苏计村,距城九十里。为屡欠租银,抗不偿给,祈恩饬宁远厅查卷,地归蒙古,以免失落无着事。缘小的等先人七户蒙古户口地二十二顷余,租给民人花户承种,每年宁远经征租银三十二两,交给小的等七户分散。迨至光绪十年,花户报退八顷有余不堪耕种,每年应得租银无几,以致众蒙古赤贫如洗。又至二十八年,花户弃地逃走,遗留地五顷六亩,现在小的等承种。荒芜者多耕种者少,宁远至今应征九顷有余,地租银花户分交,不能短欠,小的等更不能见租。现在荒抚(同“芜”——著者),不堪耕种,逃亡绝户,短欠旧租,该厅原差勒逼,向甲、会讨要。此租与甲、会无涉,将二个甲、会勒拿管押在班,祈恳宪天饬宁厅将九顷有余地原归蒙古,将甲、会开放还家。……施行。光绪三十一年十二月[21]。

蒙古户口地分给蒙民后,多租给民户,时日一长,蒙户常常将自己的土地典卖给民人。故清政府规定,由政府出面,将部分户口地租给民人,民人将租银上交政府,再由政府分给每户蒙民。从乾隆四年开始,土默特蒙民巴特马孟克等七户地亩招民人垦种,征租解交归化城都统查收,再转给巴特马孟克等。例中的恩受即为巴特马孟克之后人。从最初的顺利招垦,到光绪年间的“花户弃地逃走”,当地土壤质量已大大降低,蒙民的地租银也不能顺利得到。土地被遗弃,地租无着,官员即向该村甲、会讨要。此时的朝廷和甲、会已完全是对立的两方。朝廷将甲头和民众视为当然的一体,租地户交不出地税,既管押甲、会在班。而民众也似乎将甲、会视为自己一方。看到年节将近,感到“将甲、会管押,小的矢难安然”。此时的甲会和民众的关系比以前更加密切,而甲会和官府的关系则更加疏远,甚至对立。

涉及村庄与官府交涉事宜时,作为地方代表,甲头会出面与官府交涉,如宣统二年(1910),广化寺圪斯贵八十一并海流树、太宽店子、庙尔沟等十四村蒙古领催、甲头圆孟多尔图、纳逊、阿育什等联名禀恳,请求政府暂停开采周围山中之矿藏,原因是会“破坏风水”,且认为“广化寺系奉历宪明文断归之山厂,而阻拦不令挖窑是必然之势”[22]。

甲头由于垄断官府与村庄之间联系而具有某种特权,因而有某些利用职权损公肥私的行为。而这也从侧面反映了甲头在当地已经具有很大特权,成为当地权威力量之一。光绪二十年,住归化城西(今呼和浩特)十里倒拉土木村的佐领诺孟德力格尔与侄子依力圪曾发生土地纠纷,“依力圪曾恃其充当佛庙甲头之势,勾结本村少年无知之蒙古,到地逞强凶阻,不容耕种”[23]。光绪二十四年,领催格海呈控甲头张六九、会首赵德明等声称托府主出谕,由各村捐办义务,令其入社。格海与甲会理较,而甲会以“禀明托厅,拘锁到衙门责打管押,那时看你入社不入”回答,说完扬长而去[17]。此时的甲、会,更加类似村中恶霸的形象,可见当时的甲、会职权已大,否则甲、会无法借甲头之势作威作福。再如,光绪三十一年,乃痛村崇寿寺属下俗徒孟保,因为争水浇地发生纠纷,被黑水泉子村领催二换、伊兄披甲面换子等殴打,并“将孟保下部纳伤,导致孟保伤重身死”[24]。按照清朝法律,发生命案是要报告官府的。但二换和面换非但没有报告官府,而且“买通阖村甲、会蒙民十余人办理”,和事主违法私了。当孟保表兄闻讯前去询问的时候,面换、二换不但不认错,反而变本加厉,指使人殴打孟保的表兄。这三份材料反映了一个共同的问题,即甲头在当地具有很大权威,是构成当地社会的重要支柱之一。

四、结语

甲头为官府设立之职,在解决移入民人之纠纷时发挥了很大的作用,职能也集中在解决已发生的纠纷案件中。民人大量进入土默特,从而与当地蒙人在使用资源、宗教信仰等方面都产生了矛盾,使社会发生振荡。当地原有的社会机制无法很好地解决这些冲突矛盾,需要一种新的制度处理种种矛盾纠纷,维护社会正常运转。对此,清政府将推行于全国的保甲制也应用到土默特地区。试图通过设立保长、牌头、甲长,将各家各户严格按牌甲编制,稳定当地社会。但土默特地区在民人初入之时,“或五六十里始见一村,或一里数村,一村仅两三家居住”,内地保甲制在当地实行颇多窒难之处。适应当地现实,保甲制进行调适,保长、牌长基本未发挥作用,主要由甲头管理社会事务,“保甲”制在土默特地区实为“甲头”制度。

土默特地区本为蒙族游牧之地,内地民人的大量进入,使得该地由游牧社会变为一个“边村社会”。促成这种变化的内在动力和机制正是几种合力的共同作用。保甲制度无疑是合力之一。土默特社会原有的八旗制度不能完全解决民人进入引发的各种问题,构建和改变地方秩序体系的变化,从一个侧面反映“边村社会”的形成过程。在新的秩序体系建立过程中,构成当地社会势力网络的甲头在社会冲突中不断进行调适,和其他力量逐渐形成了新的秩序体系。甲头本为官府设立以管理民人之组织,而且随着土默特蒙族受民人影响逐渐定居,在蒙人内部也出现了甲头,作用基本和民人甲头相同。甲头虽为官府设立,但到光绪朝之后,甲头与官方联系日益减少,逐渐发展成为代表民间力量的地方势力。

注释:

①据台湾“中央研究院”历史语言研究所明清史档案129655 号。

②俺答汗系黄金家族,其后裔均可称为台吉。入清后,俄木布被废,其亲近支派亦被贬为庶人,保留台吉名号的只有数支。台吉分属左右翼,有职者仅有二等台吉2员,四等台吉2 员。

[1]王卫东.1648—1937年绥远地区移民与社会变迁研究[D].上海:复旦大学,2001.

[2]绥远通志稿[Z].民国抄本.

[3]土默特志[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1997.

[4](清)刘鸿逵.归化城厅志[M].北京:中央民族大学出版社,2010.

[5]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号5,卷宗号1187.

[6]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1140.

[7]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1177.

[8]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号5,卷宗号2002.

[9]昆冈,等.钦定大清会典事例[Z].光绪三十四年石印本.

[10]大清会典[M].台北:台北文海出版社,1995.

[11]土默特志·理藩院则例[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1997.

[12]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1169.

[13]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1151.

[14](清)三多.归化奏议[Z].清宣统间抄本.

[15]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1176.

[16]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1180.

[17]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号5,卷宗号2213.

[18]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1581.

[19]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1587.

[20]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1732.

[21]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号5,卷宗号2313.

[22]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号7,卷宗号152.

[23]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号5,卷宗号2166.

[24]土默特清代档案[Z].全宗号80,目录号4,卷宗号1714.