新刑事诉讼法中个人信息保护的检视与路径探索——基于传统和互联网两种样态的考察

李 亮

(中国人民大学法学院,北京100872)

违规占用、非法获取、泄露、贩卖个人信息等侵害个人信息违法行为在信息技术和商业利益驱动的双重作用下大量发生①2012年开始到2013年3月,在公安部统一部署指挥下,北京、河北、山西等20多个省区市公安机关开展集中严厉打击侵害公民个人信息违法犯罪活动的行动,共抓获犯罪嫌疑人1 026名,破获出售、非法提供和非法获取公民个人信息案件651起,打掉利用非法获取的公民信息实施犯罪的团伙263个,查获被盗取的各类公民个人信息近10亿条,个人信息违法犯罪活动之猖獗可见一斑。参见:《公安部部署指挥23省区市公安机关统一行动第三次集中打击侵害公民个人信息犯罪战果显著》,http:∥www.mps.gov.cn/n16/n1237/n1342/n803715/3713767.html,2013年5月10日访问。。作为私的一部分的个人信息,其在主体性和独立性构建过程中的法律意义与社会意义不言而喻,民法等私法的保护自不待言,然有学者就对“在未来的民法典制定过程中,可以人格权中的隐私权来涵盖对个人信息的保护”这一观点提出不同意见,认为“这一观点是片面的:个人信息受保护权是一项与隐私权所不同的独立权利;以民法典中的隐私权无法完全实现对个人信息的保护。”[1]此时,宪法、刑事法、行政法等公法对个人信息的尊重和保护则弥显珍贵。其中,认知、检讨刑事诉讼法对个人信息的保护是考察和正视刑事侦查、审判等公权力对个人信息等私权利如何更少入侵的重要环节。未来刑事法治运行中,个人信息权利保护将如何完善是更为重要的课题,这对刑事法律体系的完善、规范刑事司法权力的运行,乃至整个政治法律体系的完善与运行都有着不可忽视的现实意义。

一、我国目前个人信息保护的法律现状

(一)个人信息

对个人信息内涵和外延的界定学说林立。工业和信息化部信息安全协调司协同中国软件评测中心、中国互联网协会、中国通信企业协会通信网络安全专业委员会等13个组织提出并制定的《信息安全技术个人信息保护指南》中将个人信息界定为“能够被知晓和处理、与具体自然人相关、能够单独或与其他信息结合识别该具体自然人的任何信息。”②石佳友教授也认为,个人信息通常被定义为与具体自然人相关、能够单独或与其他信息结合识别该具体自然人的任何信息。石佳友:《网络环境下的个人信息保护立法》,《苏州大学学报》2012年第6期。厦门出台的《厦门市软件和信息服务业个人信息保护管理办法》也持这一观点。王利明教授认为“个人信息(personal information)是指与特定个人相关联的、反映个体特征的、具有可识别性的符号系统,包括个人身份、工作、家庭、财产、健康等各方面信息。”[2]个人信息包括以下内容基本已达成共识:个人信息包括姓名、性别、出生年月、民族、身份证号码、血型、指纹、户籍、婚姻状况、家庭状况、教育背景、工作履历、健康信息、财务状况等任何单独或与其他信息比对可以识别特定个人的信息[3]。

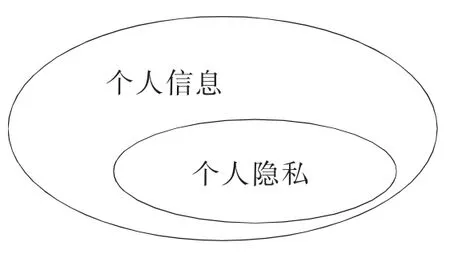

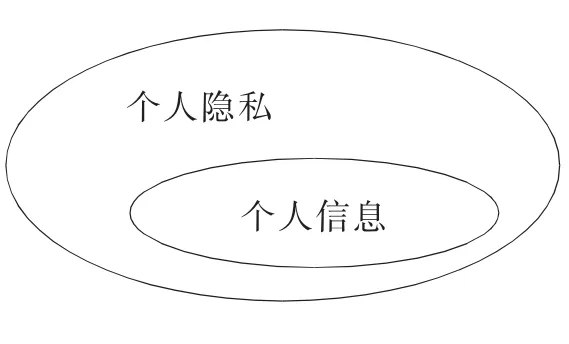

个人隐私与个人信息两个概念的内涵与外延容易被混淆。一般来说,有三种观点。第一种是个人信息包含说(见图示1),个人信息与个人隐私在内容上存在一定的重合,但整体而言,个人信息概念远远超出了隐私信息的范围,应当将个人信息权单独规定,而非附属于隐私权之下[2]。第二种是个人隐私包含说(见图示2),隐私权保护的内容包括个人信息、个人生活与个人私事决定[4]。第三种是交叉说(见图示3),就有学者认为“有些个人信息不属于隐私,比如职业、社会保障号码等公开的个人信息,有些隐私也不属于个人信息,比如私人活动和私人领域”[3]。从权利客体的角度看,隐私权包含私人信息、私人空间和私人活动,个人信息只是隐私权保护的标的之一;而从权利保护范围看,个人信息除了包含不能或者不适用于公开的私密信息以外,还包含大量的可公开信息,个人信息的范围要大于隐私[5]。

图示1个人信息包含说

图示2个人隐私包含说

图示3交叉说

作为典型公法的刑事诉讼法对个人信息的保护,借助于“小宪法”的独特气质,其对个人信息的保护是全面和细致入微的,这样的分析进路需要对个人信息进行较为宽泛的界定,因此,笔者赞成上述第一种“个人信息包含说”。

(二)传统和互联网两种样态下的个人信息

互联网上的个人信息已经无处不在,譬如,互联网上的个人账户、密码、银行账户信息、购物网站的会员信息、交易记录等。互联网个人信息的迅猛发展增加了个人信息被违规占用、非法获取、泄露、贩卖等个人信息违法犯罪行为,个人信息安全和法律保护不断得到新挑战。

按照个人信息是否存在于互联网,可以将个人信息分为传统个人信息和互联网个人信息。传统个人信息指非基于互联网而存在的个人信息。按照个人信息与互联网的关系,可以将互联网个人信息分为“互联网专属个人信息”和“以互联网形式存在的个人信息”。前者是基于互联网的产生和存在而生成的个人信息,无互联网则无互联网专属个人信息。比如互联网用户的IP地址、互联网购物网站的交易记录、电子信箱、QQ号等个人信息。后者则指通过互联网这个载体表达出来的传统个人信息,即使无互联网,这些个人信息也会以传统形式存在。比如个人身份信息,有存在于档案馆里纸质上的个人信息,也有传输到互联网上的个人身份信息,后者即“以互联网形式存在的个人信息”。区分不同存在样态的个人信息,以便分析刑事诉讼法对两种样态信息可能保护的路径和方式。

(三)我国个人信息保护的法律现状

在我国,个人信息保护涉及到多个法律部门。《宪法》第38条、第39条就分别规定,“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。”“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。”

《民法通则》第120条规定:“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉,消除影响,赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。”《侵权责任法》第2条更是详细列举了与个人信息保护相关的诸多权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权等。《刑法》第245条、第252条和第253条分别规定了“非法搜查罪、非法侵入住宅罪”、“侵犯通信自由罪”、“私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪”,2009年的《刑法修正案(七)》更是专门针对个人信息保护增加了“出售、非法提供公民个人信息”和“非法获取公民个人信息”两个罪名。

此外,《民事诉讼法》第68条、《未成年人保护法》第39条、第69条、《治安管理处罚法》第48条、《收养法》第21条、《消费者权益保护法》第14条、第28条、《律师法》第38条、《商业银行法》第29条、第30条和《邮政法》第3条等法律法规的相关条文以及《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》等司法解释对个人信息的保护都有所规范。

为了严格专门保护互联网个人信息安全,2012年底全国人大常委会通过的《关于加强网络信息保护的决定》,明确了网络服务提供者的义务和责任,“网络服务提供者和其他企业事业单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息,应当遵循合法、正当、必要的原则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意,不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息”,赋予了政府主管部门必要的监管手段。《互联网信息服务管理办法》第6条、第7条、第15条第(八)项,《治安管理处罚法》第29条以及《刑法》第285条、第286条的“非法侵入计算机系统罪”“破坏计算机信息系统罪”等法律法规也相应对互联网个人信息予以严格的明确性保护。同时,诸如《厦门市软件和信息服务业个人信息保护管理办法》等对互联网个人信息保护的地方性规章也越来越多。

二、新刑事诉讼法关于个人信息保护的认知

从上述法律体系层面分析,不难看到,对个人信息的保护,既有私法保护,也有公法保护。但私法的隐私权保护模式有一定的局限性③石佳友教授就认为,以民法典中的隐私权无法完全实现对个人信息的保护。他从六个方面详细阐述这一观点:第一,个人信息保护是一项独立的基本权利。第二,二者的哲学基础不完全相同。第三,二者的保护范围和方式也不完全相同。第四,隐私是个人未加以公开的信息,对于已公开的信息,无法援引隐私权进行保护。第五,很多制定了民法典的国家,为了对个人信息进行有效保护,都在民法典之外另行制定了专门的个人信息保护立法。第六,以隐私来保护个人信息的局限性,在网络时代尤其突出。参见石佳友:《网络环境下的个人信息保护立法》,《苏州大学学报》2012年第6期。,这就需要宪法、刑法、刑事诉讼法等公法对个人信息进行保护,宪法第40条明确规定:“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要,由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。”其不仅是宪法对个人通信自由和通信秘密等个人信息在我国的最权威、最原则性的保护,更是从正反两个层面全面性地指明了个人信息保护的两种途径:从静态的角度讲,中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密是公民的基本权利,作为个人信息的通信受到宪法保护,不能随意收集和使用。从动态角度讲,如果因为特殊原因要检查公民通信,则必须满足“因国家安全或者追查刑事犯罪的需要”、“由公安机关或者检察机关”和“依照法律规定的程序”三项条件。

(一)积极保护与消极保护相结合

依据刑事诉讼法规范对个人信息保护的态度为标准,对个人信息保护持积极肯定态度的称为积极保护,否则称为消极保护。刑事诉讼法对个人信息的积极态度主要体现在刑事诉讼法对负有保护义务的主体、个人信息的使用和保存等方面展现出来。

第一,对负有保护义务主体的规定。一方面,刑事诉讼法严格规定作为公权力的公检法机关有此义务。《刑事诉讼法》第52条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密。第150条关于技术侦查所取得个人信息,公安机关必须予以保密。另一方面,辩护律师在执业活动中也被规定负有此项义务。《刑事诉讼法》第46条规定,辩护律师对在执业活动中知悉的委托人的有关情况和信息,有权予以保密。由于其执业特点,辩护律师在执业活动中往往会获知犯罪嫌疑人、被告人或其委托人的一些个人信息,包括违法犯罪信息,规定律师对这些个人信息予以保密,是律师取信于委托人、取信于社会的基础,也是保障司法权力良性运行的要求。

第二,在个人信息的获得上,既有在合意的基础上告知律师的情形,比如第46条规定,委托人自愿向受托辩护律师告知相关个人信息。更主要的是,刑事诉讼法中个人信息获得是法定的。第141条规定,侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报的时候,经公安机关或者人民检察院批准,即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。不需要继续扣押的时候,应即通知邮电机关。严格法定扣押邮件、电报的批准和及时解除程序,这是对我国“公民通信自由和通信秘密受国家保护”的宪法原则在部门法中的具体化。无论是合意基础,还是法定与强制,充分体现了刑事诉讼法对个人信息的积极保护既有调整性规范,也有保护性规范。

第三,在个人信息的保存与使用上,刑事诉讼法的规定相当丰富,可以分为两大类,一种是积极保密,一种是消极保密。积极保密主要涉及到“有权予以保密”(第46条)、“应当保密”(第52条、第150条)、“应当为他保守秘密”(第109条)、“封存”(第275条)、“对采取技术侦查措施获取的与案件无关的材料,必须及时销毁”(第150条)、“要妥善保管或者封存”(第139条)、“应当采取不暴露有关人员身份、技术方法等保护措施”(第152条)、“对人身和住宅采取专门性保护措施”(第62条)、“可以向人民法院、人民检察院、公安机关请求予以保护”(第62条)。消极保密主要涉及到“不得使用、调换或者损毁”(第139条)、“不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息”(第62条)、“不公开审理”(第274条)、“不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施”(第274条)等。此外,《刑事诉讼法》第62条第(五)还兜底式地规定了“其他必要的保护措施”。

刑事诉讼法的消极保护指,依照刑事诉讼法的规定,刑事诉讼专门机关为实现刑事诉讼目的在法定范围内有权公开个人信息以及刑事诉讼当事人应该如实提供个人信息却不提供者当承担不利后果的情形。刑事诉讼专门机关为实现刑事诉讼目的在法定范围内有权公开个人信息的情形。第136条第2款规定,在执行逮捕、拘留的时候,遇有紧急情况,不另用搜查证也可以进行搜查。第182条第3款规定,公开审判的案件,应当在开庭3日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。刑事诉讼当事人应该如实提供个人信息却不提供者当承担不利后果的情形诸如:《刑事诉讼法》第80条规定,对于“不讲真实姓名、住址,身份不明的”可以先行拘留。第158条规定,犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但是不得停止对其犯罪行为的侦查取证。对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,确实无法查明其身份的,也可以按其自报的姓名起诉、审判。

(二)概括性保护与具体性保护相结合

刑事诉讼法不仅从微观上针对不同的当事人有不同的个人信息收集、保存、使用、删除等措施,而且从宏观上尽可能地保护与刑事诉讼有关更广范围的自然人的个人信息。依据刑事诉讼法规范对个人信息保护是否具体指向刑事诉讼法某一类刑事诉讼参与人为标准,笔者将具体指向刑事诉讼法某一类刑事诉讼参与人的保护称为具体性保护,那些概括性笼统性保护所有刑事诉讼参与人、从侧面加强个人信息保护的情形称之为概括性保护。

“尊重和保障人权”被写入《刑事诉讼法》第2条,刑事诉讼法不仅要打击惩罚犯罪,更要尊重保障人权,这是刑事诉讼法对个人权利的最概括性保护,个人信息保护自不待言。这“既有利于更加充分地体现我国司法制度的社会主义性质,也有利于司法机关在刑事诉讼程序中更好地遵循和贯彻这一宪法原则”④参见王兆国:关于《中华人民共和国刑事诉讼法修正案(草案)》的说明——2012年3月8日在第十一届全国人民代表大会第五次会议上的讲话。。

新刑事诉讼法增加了“技术侦查措施”一节,并从“适用范围”、“使用主体”和“审批程序”等方面对其进行了极其严格的规范与监督。这是刑事诉讼法从侧面概括性保护个人信息的另一个重要体现。刑事诉讼法立法机关在刑事诉讼法草案讨论稿中曾试图界定技侦手段,提出的两种界定方案都涉及到“公民通信”、“住宅”、“隐私”等与个人信息密切关联的字样⑤两种方案分别为:方案一“技术侦查是指采取监控通信、对公民住宅等场所秘密拍照、录音录像、截取计算机网络信息等技术手段获取犯罪证据的措施”;方案二“技术侦查是指采取监控通信、秘密拍照、录音录像、截取计算机网络信息等技术手段,影响公民通信、住宅或者隐私权利的措施”。陈卫东主编:《2012刑事诉讼法修改条文理解与适用》,中国法制出版社2012年版,第216页。。不难理解,对技侦手段使用的严格规制即是对“公民通信”、“住宅”、“隐私”等个人信息的极大保护。否则,“形形色色的秘密监控权足以深入公民隐私世界的方方面面,而隐私权的干预又是在不知情的情形下完成的,此类权利的救济渠道由于监控行为的秘密属性而被完全剥夺,一旦技侦权发生滥用,隐私的侵犯没有任何边界和时间的限制,任何人在任何时间都有可能称为被监控的对象”[6]215。

刑事诉讼对个人信息的保护更多体现为具体性保护。其一,针对犯罪嫌疑人、被告人的个人信息保护。比如,《刑事诉讼法》第139条规定,在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。其二,针对被害人的保护。《刑事诉讼法》第62条规定,对于被害人因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,人民法院、人民检察院和公安机关应当采取以下一项或者多项保护措施。而且,第62条第2款紧接着还规定,被害人认为因在诉讼中作证,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向人民法院、人民检察院、公安机关请求予以保护。其三,对于证人、鉴定人等其他具体的刑事诉讼参与人的个人信息保护,《刑事诉讼法》分别在第46条、第62条、第109条等法律条文中有所彰显。

(三)一般保护与特殊保护相结合

依据刑事诉讼法规范对个人信息保护的范围为标准,将对刑事诉讼中主要当事人、其他诉讼参与人的个人信息的保护称为一般保护,将那些针对未成年人、近亲属等的个人信息保护称为特殊保护。对于被告人、犯罪嫌疑人、证人、被害人等个人信息的保护,前面已阐述较多,这里重点阐述特殊保护。

未成年人个人信息的保护也是2012年刑事诉讼法修正案的亮点之一。其一,《刑事诉讼法》第275条规定了犯罪记录封存制度。犯罪的时候不满18周岁,被判处5年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。此规定与《刑法修正案(八)》“依法受过刑事处罚的人,在入伍、就业的时候,应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚,不得隐瞒。犯罪的时候不满18周岁被判处5年有期徒刑以下刑罚的人,免除前款规定的报告义务”的规定相对接。从国际规则看,犯罪记录封存与国际上的前科消灭制度相似,从程序上保障未成年人个人信息权,以帮助未成年人尽快更好地回归社会。其二,《刑事诉讼法》第274条规定了未成年人犯罪不公开审理制度,此次修订提高了不公开审理的上限——“审判的时候被告人不满18周岁的案件,不公开审理”⑥1996年《刑事诉讼法》第152条第2款规定“14岁以上不满16岁未成年人犯罪的案件,一律不公开审理。16岁以上不满18岁未成年人犯罪的案件,一般也不公开审理。”——扩大了保护范围,不满18岁的未成年人犯罪案件一律不公开审理。不公开审理,当然谈不上公开报道,这是对未成年人个人信息的极大保护,也是对第275条犯罪记录封存制度实现的协助与强化。

《刑事诉讼法》第188条规定了强制证人到庭及其例外,从侧面严格保障了犯罪嫌疑人、被告人配偶、父母、子女的个人信息。“经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但是被告人的配偶、父母、子女除外。”在一些重大刑事案件的报道过程中,有些犯罪嫌疑人的亲属往往受到媒体和舆论的极大关注,甚至会受到无端指责和攻击,作为普通人的亲属们的生活不堪其扰⑦譬如,在2011年5月8日的故宫盗窃案中,被告人石柏魁的家人就因无法承受来自各方的压力离家躲避起来。石柏魁的姐夫说:“来找的记者太多了,爹妈觉得丢人,没法面对。”黄海蕾:《石柏魁家人不堪压力离家》,《京华时报》2011年5月14日第6版。。按照新刑诉法的规定,被告人的配偶、父母和子女对是否出庭作证有选择权,那么,在现实生活中,新闻记者同样应当尊重近亲属是否接受采访以及接受哪家媒体采访的选择权,犯罪嫌疑人的亲属没有义务就案件向公众说明什么,他们的个人信息当然也必须受到保护。

(四)以侦查阶段为主的刑事诉讼四阶段相结合的全面保护

如果说“积极保护与主动保护”、“概括性保护与具体性保护”主要是针对保护方式和保护理念而言,那么一般保护与特殊保护则主要针对刑事诉讼中个人信息的保护范围,而“以侦查阶段为主的刑事诉讼四阶段相结合的全面保护”则主要侧重分析刑事诉讼中对个人信息保护的责任主体。

在立案阶段,公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。在立案阶段刑事诉讼法就构筑了对报案人、控告人、举报人个人信息和个人安全保护的防线。公安机关、人民检察院或者人民法院等受案公权力机关都有义务保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的个人信息秘密与安全。

侦查阶段针对个人信息保护的规定则更多。强制措施的适用和侦查措施的实施目的就是为了保证诉讼顺利进行而调取证据,很多证据本身就是个人信息,这与保护犯罪嫌疑人、证人等个人信息之间形成了一道张力。“被怀疑实行了犯罪的嫌疑人处于弱势地位,加之人身被羁押,他们往往很难陈述自己的观点,也很难收集有利于自己的证据,因此,必须承认犯罪嫌疑人为自己进行防御的权利”[7]103,也因此,在适用拘留、监视居住等强制措施和勘验、检查、搜查、查封、扣押、鉴定等侦查措施时,刑事诉讼法规定了严格的令状主义原则。第128条就规定,侦查人员执行勘验、检查,必须持有人民检察院或者公安机关的证明文件。第136条规定,进行搜查,必须向被搜查人出示搜查证。第150条规定,公安机关依法采取技术侦查措施,有关单位和个人应当配合,并对有关情况予以保密。这些规定表明,不仅作为侦查机关的公安机关和人民检察院有义务保护个人信息,在某些情况下,知悉个人信息的“有关单位和个人”也有这项义务。在调查取证时,《刑事诉讼法》第52条第3款,第62条都严格规定了公检法三机关个人信息保护的义务,不仅应当主动保护,如果被证人、鉴定人和被害人依法请求时,三机关都有义务及时保护。在公诉和审判阶段,《刑事诉讼法》第173条、第183条、第274条等规定了检察院和法院的个人信息保护义务。

三、关于新刑事诉讼法个人信息保护的检讨

新刑事诉讼法对个人信息保护有许多地方值得肯定。其一,首次将“尊重和保障人权”写入部门法,顺应国际人权保护的大趋势,也是对个人信息保护在刑事程序法中的最好背书。《世界人权宣言》、《公民权利与政治权利国际公约》和《经济、社会和文化权利国际公约》等重要国际人权文件规定的人的基本权利在我国有了更全面和更强劲的后盾保护。其二,刑事诉讼法在个人信息保护与媒体报道之间建立了较为明晰的边界。新刑诉法实施后,对于符合犯罪记录封存条件的未成年人犯罪案件,媒体刻意挖掘和传播相关信息的行为将具违法性,即便之前曾经被公开披露过,媒体也不得将该部分资料再次挖掘出来公开报道[8]。其三,刑诉法增加了诸多保密规定,这不仅是对全体公民生命财产安全的保护,更是对诉讼当事人合法的个人通讯、个人通信、个人住宅、个人隐私等个人信息的严格法定保护,这实际上是从司法不公开的角度完善了我国的司法公开制度,是我国全面推进司法体制改革的应有之义。但是,刑事诉讼法对于个人信息保护还有很多不尽如意的地方。

(一)与刑事诉讼法相匹配的法律体系层面的缺位和刑事诉讼法律规范具体设计的疏漏

在我国,目前专门的个人信息管理法律法规还处于真空状态⑧早在2003年,国务院信息办就委托中国社科院法学所个人数据保护法研究课题组承担《个人数据保护法》比较研究课题及草拟一份专家建议稿。2005年,最终形成了近8万字的《中华人民共和国个人信息保护法(专家建议稿)及立法研究报告》。但是10年过去,至今《个人信息保护法》在立法机关仍然没有得以审议,这也从侧面反映个人信息保护在我国立法层面是一项涉及各方利益和制度错综复杂的立法设计。。一方面,个人信息的保护在我国依然主要依靠个人隐私权来保护⑨根据《宪法》、《民法通则》和最高人民法院相关司法解释,个人的信息资料属个人隐私,在无法律特别规定的情况下,任何组织和个人都无权向社会公开和传播。,在法律层面并没有法定个人信息权这样一种权利;另一方面,对个人信息的保护还停留在各部门法律不断“打补丁”阶段,缺乏统一的主管机构,刑事诉讼法对个人信息的保护也更多是碎片化的和隐晦的,即使在刑事侦查阶段——公权力对个人信息干涉最多的地方——新刑事诉讼法对个人信息的保护仍是犹抱琵琶半遮面。第268条规定的未成年人社会调查报告制度中,新刑事诉讼法仅仅确立了公检法的审查义务,并未规定三机关如何调查未成年人的相关信息,即社会调查主体仍不明确:是依据职权调查,还是委托中立第三方进行调查,抑或是通过控辩双方举证,法律并没有明确,其最终不利于未成年人个人信息的切实有效保护[6]353-354。

刑事诉讼法对个人信息的保护上,分别提到了“应当保密”(第52条、第150条)、“应当为他保守秘密”(第109条)、“封存”(第275条)、“要妥善保管或者封存”(第139条)、“不公开”(第62条)等多种手段,这些法律语言用词五花八门不统一,并没有被严格区分,增加了刑事诉讼法保护个人信息适用难度,恰恰不利于刑事诉讼中个人信息的真正保密。

《刑事诉讼法》第130条规定了可以对人身进行检查,可以提取指纹信息,采集血液、尿液等生物样本。但又只规定了收集程序和收集条件,至于如何储存、转移和删除这些区别于任何其他人、极具重要的信息,法律则没有任何规定。再譬如,《刑事诉讼法》第46条规定了辩护律师的保密义务,那么被害人、自诉人的诉讼代理律师是否应该有保密义务呢?刑事诉讼法同样采取了沉默的态度,而刑事司法实践中,正是这些疏漏导致了相应个人信息的泄漏,甚至被非法占有和使用。

(二)刑事诉讼中公权力对个人信息等私权利的界限仍不明晰

至今为止,个人信息保护权仍然只具有学理意义,并没有被赋予实在法意义,刑事诉讼法中个人信息的保护除《刑事诉讼法》第50条的规定——不得强迫任何人证实自己有罪——当事人被赋予了个人信息自决权以外,剩余个人信息的保护皆依赖于公检法等机关行使侦查、公诉和审判的界限。

新刑事诉讼法增加的“技术侦查措施”一节中,对于技术侦查的内涵、种类和审批程序都未明确规定,根据公法“法无明文规定不作为”的原理和“刑事诉讼程序法定原则”,这种粗放型的立法实际上让侦查机关拥有了将任何技术手段纳入到技侦范围中的裁量权,而无论此种手段对公民个人信息等私权的干预是如何强烈,这就规避了干预公民个人信息等私权风险与执法利益之间是否正当等一系列法律评价,为公权力侵入私权埋下隐患[6]217。

有网络调查显示,九成网友反对禁止“以人查房”,“以人查房”所获得的材料能否作为刑事诉讼立案的来源?一些地方加紧出台房屋信息查询规范,对输入姓名查询名下房产的“以人查房”进行约束。有媒体撰文评论:“还没把公权力装进笼子,却已把官员房产信息装进了保险箱,苍蝇拍、打虎棒都够不着。”[9]如果说这真的是一项保护公众隐私的政策,为何那么不受人待见?如何理清而非故意混淆私权和公权的界限才是问题的关键,“是否允许个人查房”这些情形下如何设置公私权利的界限则必须有所回答。

(三)个人信息保护与司法公开之张力

司法公开是原则,不公开是例外,公开意味着透明,透明则意味公正,这已被各国刑事司法认可。但是,刑事诉讼当事人,尤其是犯罪嫌疑人、被告人囿于其特殊身份,实际上并不希望被更多公众知晓其相关个人信息。这就形成了刑事诉讼中个人信息保护与司法公开之张力。

《刑事诉讼法》第11条规定审判公开、第183条规定第一审案件应当公开进行。同时,第62条又规定了对于证人、鉴定人和被害人在某些条件下采取不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息、不暴露外貌和真实声音;第152条规定,“如果使用该证据可能危及有关人员的人身安全,或者可能产生其他严重后果的,应当采取不暴露有关人员身份、技术方法等保护措施,必要的时候,可以由审判人员在庭外对证据进行核实”。但是,如何进一步具体保护鉴定人、被害人,尤其是证人的真实姓名、住址、工作单位、外貌和真实声音等,仍然没有形成具体可操作的制度,司法公开了,个人信息却没有得到更好的保护。

“人民法院审判案件,除本法另有规定的以外,一律公开进行”,那么,法院将公开审判的刑事诉讼案件裁判文书通过互联网公布是否对被告人涉嫌“双重处罚”?裁判文书上网是以公开督促公正的良善和有力举措,但是因为网络传播的广泛性和影响力,刑事案件裁判文书所包含的当事人个人信息也随之被公诸于众,在这里,只有极为麻木的人才会对公开审判与通过网络公开裁判文书的差异在现实世界里的差别视而不见[10]。“虽然有充分的理由去公开关于判刑的资料,但是汇编、储存及保管这些刑事记录的过程必须保密,否则诸如重新融入社会等重要价值(简单来说,就是忘记过去的权利)便会严重受损”[11]。因此,应当对此时的涉及个人信息问题的刑事诉讼裁判文书公开问题给予重新审视[12]。

(四)刑事诉讼法对侵犯个人信息公权力进行责任追究的缺位

针对个人信息无时无刻处在公权力侵犯的风险之中,刑事诉讼法对于公权力调取、侦查个人信息进行了一系列严格的程序规定。但是,当公权力对个人信息处理不当时,刑事诉讼法却没有严格责任制度。《刑事诉讼法》第52条第3款、第62条第1款、第150条规定第2款、第173条、第183条、第274条等条文规定了很多公检法机关对于个人信息的保护条款,但如果公检法没有尽到保护义务,承担什么责任?当事人如何选择救济:该行政诉讼还是刑事诉讼?刑事诉讼法没有相应的规定。

四、新刑事诉讼法个人信息保护的完善

(一)加强新刑事诉讼法的解释与实施

前面的分析已经表明,对个人信息权利的保护从未成为公民基本权利体系中的组成部分,自然也几乎从未有过以个人信息权利为保护基础的重要刑事程序制度设计。“个人信息概念远远超出了隐私信息的范围,应当将个人信息权单独规定,而非附属于隐私权之下”[2],正如周汉华教授所说“个人信息保护是一项宪法权利而非普通的民事权利”[13],无论对于法律体系的整体解释,还是《宪法》第38、39、40条的目的解释,建立个人信息权都将具有重大理论和现实意义。

选择“个人信息权”、“个人信息受保护权”[1]、“个人信息主体的权利”或者“个人信息自决权”[14]作为概念,在理论上包含了个人信息的保密权、知情权、选择权、更正权和禁止权○10工业和信息化部信息安全协调司:《个人信息保护指南》,4.1。。譬如,在刑事司法实践中,针对指纹信息、血液、尿液等这些特殊的个人信息,基于个人信息权的全面保护,对其后续使用和处理,比如对指纹信息的保存和删除,对多余血液的处理等都要有系统、连续的法律对接办法。

厘清相关法律术语内涵,使法律解释和法律操作更加规范化。“因为这些(法律)文件是如此具有影响力,所以它们在措辞上的准确无误十分重要。如果它们的措辞过于严格,它们可能会对我们的生活施加一些不适当的、不必要的限制。如果它们在措辞上过于宽松,则又可能会让一些令人生厌的行为获得认可或导致产生一些不必要的后果……精确不一定就意味着极度清晰——它也可能包括采用适当程度的模糊性或灵活性”[15]。“应当保密”、“应当为他保守秘密”和“不公开”等这些针对个人信息的处理方式,其含义必须有所界定和区别,或者要使法律术语尽可能统一规范。

(二)从保护权利到规范权力厘清公权对私权的界限

承认个人信息权作为抗辩事由出现,赋予了公民通过正当程序防御对个人信息为利益的私人领域的不合理侵犯,体现了私权对侦查等公权力控制的刑事诉讼法基本理念。

针对技术侦查,田口守一先生解释《日本刑事诉讼法》第218条时讲,拍照会侵犯个人隐私,在住所中拍照和在公共道路上拍照对隐私的影响是不同的,公共道路上的隐私比住所隐私的隐秘度要低一些。相比住所拍照,公共道路上拍照是任意措施,即便如此,这种措施某种程度上也侵犯个人隐私,如果没有满足拍照的必要性、紧急性和相当性三个条件,就可能是违法的[7]77。以发生在美国温斯顿案来说明其程序规定和估量:黎因抢劫未遂被逮捕,警察向法庭申请令状让黎能接受外科手术,以便去除黎左侧锁骨里的弹头(被害人还击时击中的),最高院结论是,皮肤以下的人体实施外科手术侵犯(犯罪嫌疑人)的合理性,应以逐案考量的方法加以确定,为此,需要考虑个人的隐私利益和安全[16]。公权力不论处于何种目的,在刑事诉讼中对于犯罪嫌疑人等刑事诉讼参与人个人信息权利的保护应该是严谨且周到的,其判别标准当然首先是当事人自己的意愿,新刑事诉讼法在这方面还有很大的进步空间。当然,技术侦查的内涵、种类和审批程序也需要这样对其进行集约型规范。进一步严格设置刑事诉讼程序、严格适用非法证据排除规则、严格检察院诉讼监督等也是厘清公权力与私权利界限的坚强后盾。

互联网个人查房是私权介入公权,还是作为侦查权的变异,是披着“私权”皮的公权?“腐败比隐私被侵犯更让人深恶痛绝,这是全体社会人对全体社会人群里利益的经验判断。”[9]但是,网络反腐容易伤及无辜,有时反得连基本个人权利都不顾了,这是改革和权利意识的倒退。在一个成熟的法治社会,尊重私权,严责公权,本是常识。让互联网上的私人针对普通公民个人信息的调查回归法治渠道是刑事诉讼侦查权的外延要求,也是厘清个人私权与国家公权的重要战场。

(三)司法公开与个人信息保护之平衡

刑事诉讼司法公开与个人信息保护皆是刑事诉讼公权力机关为刑事诉讼行为时的两项基本要求。即便“侦查程序,不公开之”[17]11也从来不意味着侦查程序就能恣意侵犯个人信息,何况,“犯罪嫌疑尚未经过程序检验,若是侦查机关公开破案讯息,容易误导为媒体公审或人民公审”[17]11,不利于当事人个人信息权保护。

针对刑事诉讼关键人物证人,如何做到既司法公开又能更好保护证人信息,《刑事诉讼法》第62条的努力还不够,虽然六部委规定,在判决书、裁定书、起诉书、询问笔录等法律文书、证据材料中使用化名等代替证人,但具体制度设计还有待完善。针对证人的保护主体,第62条第3款规定公检法依法采取保护措施,司法实践中,检察院和法院很难做到切实保护,类似英国、美国和德国成立专门的证人保护机构是解决这一问题的诀要○11英国的证人保护机构由三部分组成,分别是证人保护的官方组织、民间组织和部门间的证人保护组织。证人保护的官方组织主要是警察部门,各组织做到各司其职。美国官方保护机构是检察官执法办公室,属于检察官办公室的分支机构,负责联邦的电子监控和侦查,并负责证人保护计划的审批和管理。德国的联邦刑事警察局是证人保护的主要机构,负责对证人的人身、财产等权利进行保护。参见何家弘主编:《证人制度研究》,人民法院出版社2004年版,第159-160页。王永杰:《两大法系证人保护制度的比较与借鉴》,《犯罪研究》2011年第2期。。再比如,针对隐匿身份侦查中,隐匿人员的个人信息必须保护,但因为往往不能出庭作证,这与直接审理和公开审理原则相冲突的问题也需要继续讨论。值得注意的是,刑事侦查中互联网个人信息保护的界限、公众知情权与个人信息权的界限等将是刑事诉讼法完善个人信息保护的空间所在○122012年12月,《人民日报》头版陆续刊发了评论《网络不是法外之地》、《网络需要依法运行》、《个人信息安全需法律“保驾护航”》、《网络言行应遵循法律底线》、《营造安全可信的网络空间》……这些评论在同一个意义上指出:互联网个人信息需要法律“保驾护航”,也只有将互联网个人信息的收集、加工、转移、存储和删除纳入法治的轨道,才有可能构筑良好的互联网秩序。。

(四)亟待建立责任司法

不论是侦查权对个人信息权的侵犯,还是公检法往往不能切实尽到对证人、鉴定人及其近亲属进行安全保护的义务,刑事诉讼中公权力机关行使权力缺乏法律否定评价机制,“行使多少、行使好坏一个样”在刑事司法中还大量存在。如果公检法对应当“保密”的个人信息没有保密,如果公检法对“及时销毁”的个人信息没有及时销毁,如果对于应当“封存”的没有封存……那么《侵权责任法》中侵犯隐私权的民事责任、《治安管理处罚法》第42条和第48条分别规定的侵犯人身权利、侵犯通信自由的治安违法行政责任、《刑法》第245条的“非法搜查罪”、“非法侵入住宅罪”、252条的“侵犯通信自由罪”、253条的“出售、非法提供公民个人信息罪”、“非法获取公民个人信息罪”等罪名的刑事责任能否解决上述问题显然是个未知数。

仍以《刑事诉讼法》第130条规定的“人身检查”为例,如果说它是一个比较基础性规定,那么作为相对更具操作性的《人民检察院刑事诉讼规则》第214条“在人身检查过程中知悉的被检查人的个人隐私,检察人员应当保密”,检察人员义务明确,但一旦义务未履行或者不当履行,其法律责任该如何评价、由谁来评价仍然难以兑现。显然,仅仅依靠内部纪律处分显然不足以消解个人信息因此所受到的损失。法律应该明示,因此受到个人信息损失时,刑事诉讼参与人享有民事赔偿请求权或国家赔偿请求权,或提起行政复议、行政诉讼等权利。遵循有权利有救济的实践法律逻辑并不断完善,落脚点在于刑事司法中公职人员的职权、义务和责任保持一致性。只有针对刑事诉讼中公权力机关建立起完善的司法责任制度,刑事司法中个人信息权的保障最终才能看到自己有希望的未来。

[1]石佳友.网络环境下的个人信息保护立法[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2012(6):85-96.

[2]王利明.论个人信息权在人格权法中的地位[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2012(6):68-75.

[3]涂慧 .试论中国个人信息的法律保护[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2010(2):149-153.

[4]张新宝.隐私权的法律保护[M].北京:群众出版社,1997:21.

[5]廉霄.从民法视角看隐私与个人信息保护的制度安排[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2010(8):58-60.

[6]陈卫东.2012刑事诉讼法修改条文理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2012.

[7]田口守一.刑事诉讼法[M].张凌,于秀峰,译.北京:中国政法大学出版社,2010.

[8]徐迅,张立芳.未成年人犯罪案件可能成为媒体报道禁区[N].中国新闻出版报,2012-06-27(6).

[9]李铁.理解“以人查房”,重建改革共识[N].南方周末,2013-02-22(A3).

[10]E Paton-Simpson.Private Circles and Public Squares:Invasion of Privacy by the Publication of“Private Facts”[J].The Modern Law Review,1998(61):318-340.

[11]Michel Gentot.Access to Information and Protection of Personal Data.21st International Conference of Privacy and Data Protection Commissioners,Hong Kong,September 1999[EB/OL].[2013-05-15].http:∥www.pcpd.org.hk/english/infocentre/files/gentot-paper.doc.

[12]Daniel J Solove.Privacy and Power,Computer Databases and Metaphors for Information Privacy[J].Stanford Law Review,2001(6):1393.

[13]石国胜.信息安全条例已列入国务院今年立法计划[N].人民日报,2008-04-16(013).

[14]Caren Myers Morrison.Privacy,Accountability,and the Cooperating Defendant:Towards a New Role for Internet Access to Court Records[M].New York:New York University School of Law,2008.

[15]约翰·吉本斯.法律语言学导论[M].丁卫颖,李奕,译.北京:法律出版社,2007:45.

[16]约书亚·德雷斯勒.美国刑事诉讼法精解[M].吴宏耀,译.第四版.北京:北京大学出版社,2009:191.

[17]林钰雄.刑事诉讼法:下册[M].北京:中国人民大学出版社,2005.