刘咸的诸子学研究

欧阳祯人,陈 中

(武汉大学中国传统文化研究中心,湖北 武汉 430072)

偏处西蜀的刘咸炘先生有着难与伦比的深厚家学传统,他凭借极其罕见的天资聪慧和过人的勤勉,成就了卓立不苟的“一世之雄”的天才学者和国学大师。生当民国,面对空前的古今中西文化激荡交汇之际,他认为“为圣道足其条目,为前人整其散乱,为后人开其途径,以合御分,以浅持博”[1](P520)正值其时。当以章太炎、梁启超、胡适为代表的子学魁首声名大作之时,融通四部的刘咸炘先生却有其子学的独具慧眼。他认为传统派的章太炎“亦但举其证而未详其义,于是学者多疑之。”[2](P46)而对于新派的旗手胡适,刘咸炘先生谓:“彼方自夸前人无贯通诸子以成书者,岂知付处偏方,有矻矻如吾者乎。其书得失,梁启超所论甚当,大抵于名、法有功力,于道家、儒家则浅薄。多疑古书,于诸子只取几部,一部中只取几篇,故家数未备,一家之说亦不备。”[3](P157)

其实,一生志在昌明“中华之圣学”的刘咸炘先生自言:“吾素不喜子”[3](P157)。

实际上,无论子学在清代多么的兴盛,在刘咸炘先生的家学传统中,却始终坚定而清晰地秉持着千百年以来儒、道之学与子学不并列的大势,这一点在刘咸炘先生的祖父刘止唐处已显而易见。止唐先生尝谓:“吾以圣人之道定百家,不以百家之谬溷圣贤”①由此可见,刘咸炘先生对子学的研究显然是将之统纳于儒、道之中华圣学中来并观权衡其本末偏正与利弊得失的。

一、诸子起源论及治子方法学

(一)诸子起源论

关于周秦诸子起源的问题,历代或不乏有持不同看法者。但至清代,有一条主线已成主流之见,即自刘歆在 《七略》中提出诸子九流出于王官之说以来,到郑樵的《通志》、章学诚的《文史通义》均支持刘歆之论,遂形成官失道裂而为诸子的传统理路。到民国之际,国粹派的代表章太炎亦坚持此说。而对于“私淑实斋”的刘咸炘先生来说,可谓英雄所见略同。对以刘、郑、二章为代表的这一子学主流,刘咸炘先生除了认为不可易更而大加赞赏之外,也认为其有不足和有待修缮之处。他说:“官学变为师学,六艺流为诸子,向、歆发之,章学诚申之,不可易矣,然皆未竟其说。近世附和者,大都剽浅,不悉其条理。刘光汉、章炳麟亦但举其证而未详其义,于是学者多疑之,谓诸子深思自得,逐变而起,何必上有所承。此不可不辨也。吾尝申思刘氏之说,而贯以《周官》、《吕氏春秋》之义,乃始明之。”[2](P46)

首先,对于王官与诸子以及杂家的关系,刘咸炘先生认为:“夫王治者,诸流之统宗,未分之合也。杂家者,诸流之和会,已分之合也。王治散于六经之中,而莫备于《周官》;杂家起于诸流之后,而莫善于《吕氏》。故一贯之而其分合之数可明也。”[2](P46)刘咸炘先生对于《周官》王治之载确信不疑,他认为王治既衰、周官废职,遂流为师学,以成九流诸家,而杂家则是和会诸家之所成。对于周官之说,刘咸炘先生从来不认为是古人子虚乌有的高远迂怪,他说:“夫天道阴阳,地道柔刚,人道仁义,故天有寒暑而人有沉潜高明,天有五行而人有五性,天有春秋冬夏而人有喜怒哀乐。五行无常胜,而四时无不变;喜怒不相兼,而耳目不相代。然皆给于用,不可缺一。圣人承天,开物成务,立政施教。其官于天,故曰礼乐明备,天地官矣。”[2](P46)因此,刘先生认为“周立六官,盖兼二代而祖黄帝,虽义或不同,而皆有所取。天施地化,故天官总治而地官司土。此其所同也。”[2](P47)刘咸炘先生进一步指出:“承天之道,治人之情,有物有则,乃建之官。故曰:人官有能,物曲有艺,言其自然曰道,庄之所谓纯与大体也。言其当然曰礼,荀卿之所谓分也。庄言道术,刘则言官,其义无殊也。”[2](P49)

对于胡适非刘氏而持诸子不出王官论者,刘咸炘先生当然不予认同。但他认为胡适所说在根本上本不与官师之说相左。他说到:“今人胡适据《淮南·要略》,谓诸子之术,皆应时救弊,以非刘氏出官之说。不知此与出官之旨初不相背,官不修则弊生矣。诸子并兴,或相反对而相引,非皆此代彼兴,相嬗而相引也。代兴者,流之子也,非其本也。二义岂相妨哉。”[2](P49)而对于胡适又认为所谓古无无名学之家,故名家不成为一家以及江瑔所认为儒为学士之通称,不能独加于孔门、道为道术通称,不当独加老、庄等观点,刘咸炘先生认为:“夫九流之说,诚止大略,不足尽诸子之流派,如宋钘、尹文不应分属小说、名家,其言所出,亦有未安。儒系司徒,则失之狭;墨出清庙,则失之浑。然本官之义,固不以是而废也。观其所举官名,杂采三代,而如清庙之守议官,稗官且无所征,彼岂不知强配之为拙邪?将以示其大旨也。”[2](P49)而且,刘咸炘先生认为,各种官名正如《戴记·月令》等所存遗意,并非故为高远迂怪,《吕氏春秋》的十二月纪也正所以知国体之本来具此,王治之本属通贯,因此九流之名只是示其大旨,不可能一一对应完毕。因此,刘咸炘先生认为,正如“章先生《和州志艺文书序列》曰:周官之典籍富矣。当日典籍俱存,而三百六十之篇,即以官秩为之部次。衰周而后,官制不行,而书籍散亡,就十一之仅存,而欲复三百六十之部次,非凿则陋,势有难行,故不得已而裁为《七略》耳。其云盖出古者某官之掌。盖之为言,犹疑辞也,欲人深思而旷然,自得于官师掌故之原也。”[2](P49-50)于是,在刘咸炘先生看来,“要之,有其事则有其官,有其情则有其业。周以六官为统,而分三百六十,各守专业,各尽所长,如耳目之不相非,函矢之各得其用。《中庸》曰:如四时之错行,日月之代明,万物并育而不相害,道并行而不相背。夫焉有所倚,大道固如是也。”[2](P47)因此,“及王治既衰,君失其统,上无道揆,官废其职,下无法守,畴人弟子,失其官业,职废而事缺,器亡而道隳,犹人之五官残而不具。诸官职裔怀其素学,目睹时弊,见谓乱生于己术之废而不明,乃私相讲论,穷究其说,上援古帝以为重言。《别录》曰:六国时,诸子疾时,怠于农业,道耕农事,托之神龙,此其验也。(自注:江瑔,胡适谓刘氏误以农家本旨为其蔽,不知农家初兴,自必不言并耕也)他类皆此。”[2](P47)可见,在刘咸炘先生看来,只有深刻体察到古人道法天地而开官掌故的原初情景,而且充分理会后世不得已的表征之旨,才有可能由明统知类而旷然神会官师之说。

(二)治子方法学

刘咸炘先生一方面秉持家学,对儒、道圣学的领悟极其深厚圆通,这本来就是他治一切学的根本基石。与此同时,他又私淑章实斋,并在深得实斋校雠之法的基础上又加以深化发展,故而其治学无不总于“知言论世”、而“明统知类”。以子、史互参为方,以老、孔及下之曾、思、孟为立中观正见为法,加之校雠以辨分体器而去其泥拘污凿之弊及考校、专究、通论之功,融合为其治子方法学。

刘咸炘先生认为“不知其志而欲知其言,逐流失而不见源起,故学术门户水火而莫衷于一是也。不论其世而欲知其志,不设身而处地,徒苛深而不精析,无资于法戒也。”[2](P5)因此,由“史”即“论世”而明志知言和以志知言而得当时所志所言之缘起同样重要。进一步说,他认为:“不论其世,无以知言,故读子不读史,则子成梦话;不知其言,无以知人,故读史不读子,则子成账簿。学如谳狱,论世者审其情,知言者折其辞。读书二法,曰入曰出。审其情者,入也,虚与委蛇,道家持静之术也。折其辞者,出也,我心如秤,儒者精义之功也。入而不出,出而不入,昔儒之通弊,儒、道末流所以流于苛荡也。”[2](P8)

至于立中观正见,刘咸炘先生始终紧扣道之全与子之偏,由此权衡子之利弊得失。他认为:“不见全,不知偏。不见天地之纯,古人之大体,何以解蔽而见始终哉。”[2](P9)所谓的“全”、“纯”、“大体”,一则指圣人法天,开物成务,开官掌故之王治周官之道,同时更指建“中和”、“中庸”之道以定诸子之谓。如他言:“《孟子》之论知言也,曰:诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。所以知之者,盖建中以为极,而纵横以观变。持横以观之,则本低而剽昂者显矣,此横以观其端之道也;引绳而视之,则失毫厘而差千里者见矣,此纵以观其端之道也。”[2](P6)这正是刘咸炘先生所强调的“诸子统于老、孔”,并认为此正是“宋儒能知诸子之非而不归统于老、孔,故武断而不信”[2](P6)之缘故。

刘咸炘先生又细分治子的三步之功,第一步“考校”,即“考真伪,厘篇卷,正文字,通句读,此资校雠学、文字学。”[3](P29)第二步“专究”,即“各别研求,明字旨,贯本末。”[3](P29)第三步“通论”,其核心正如前所述的立中观,加之综合比较而考源流。在这三步之功中,他认为“明以前人因鄙弃诸子,不肯作一二两步而遂作第三步,故多粗疏概断,割裂牵混之习。近百年人乃作第一步而局于守文,于二三步又太疏。最近数年中始作第二步工者,然误于尚异,于第三步则未足。”[3](P29)而自谓“颇惬于通识”的刘咸炘先生始终认为,“然不明宗旨,无以定真伪;不知比较,无以别其异。又非先立中观,无以尽比较之能。”[3](P29)因此,“以圣人之学定百家”又始终是刘咸炘先生治子的最为根本眼孔。他还认为《庄子·天下篇》、《荀子·解蔽篇》、《吕氏春秋·序意篇》及《七略·诸子类叙》等“集而详说之,以为治子之导。”[3](P29)并在其两卷大作《〈子疏〉定本》中,特将之置于卷首,并作详注以为治子模式之先导。

二、以“性与天道”衡虑诸子

(一)以“性”衡虑诸子

刘咸炘先生曾直言:“今之学人争谈诸子,实不读书,一二魁首诱惑愚众者,不过拾一偏之说,鲁莽灭裂,不究本末,此由曩世儒者于诸子之说不入而出,坐使妄人得以反唇,愚者眩其新异。吾今贯穿分析,酾九河而入海,登泰山而小天下,岂惟我得增长信心,欲使吾侪多具通识,惜乎从邪者徒剽口耳,持正者不加研求,但为敝帚之享而已。”[3](P157)很显然,字里行间透露出刘咸炘先生对与其同时的所谓“一二魁首”治子之水平是极为不满的。刘咸炘先生则认为“子思《中庸》,独标正道。《孟子》七篇,详辨异端。 熟读精思,了然大体,然后可以读子。”[3](P44)不仅如此,刘先生更言:“既述《中庸》,类《孟子》,然后翻览诸子书,其派别条流如指掌也。”[3](P157)实际上,刘先生如此推崇思、孟,并以之为治子之“大体”,说穿了,借用牟宗三先生言西方文化所说的“见道未真”②正可表其意。也就是说,刘咸炘先生始终明确认定,诸子之学“见道不真”,而所谓老、孔、曾、思、孟乃中华圣学正道传统。刘咸炘先生谓:“《礼运》曰:圣人能以天下为一家,中国为一人,非意之也。《吕氏春秋·观表》曰:圣人上知千岁,下知千岁,非意之也。意者以意度之也。子思作《中庸》,正诸子以诚为纲。《孟子》申之曰:至诚无不动。诚即性也。故曰非意。若诸子之言治,执意而已。”[4](P678)刘咸炘先生认为,思、孟所言之“诚”即“性”,与“意”为或见道或未见道之别,“至诚”与“意度”导致了对天命之性、性体道体的见与不见。

刘先生承认“然诸子之学,虽不该不遍,而皆有所明,时有所用”[2](P62)换句话说,并非于道一无所见,只是见得真与不真,是正与偏的问题,而此问题的根本表现即在于见“性”之深浅上。因此,他认为:“诸子之言性,则有浅有深,有是有非,不可谓为皆是。”[2](P62)而问题的关键在于,“言学问究竟,言真见性善,乃是问题所在。”[1](P605)

很显然,刘咸炘先生以思、孟定诸子也不无理据。因为在他看来,不见性体道体,见道不真,见地不正,只在意度上立当家,一切学说难逃偏陋,而欲以此齐人心、治天下,实为枉己而正人之举。《中庸》谓:“唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。夫焉有所倚?肫肫其仁!渊源起渊!浩浩其天!苟不固聪明圣智达天德者,其孰能知之?”刘咸炘先生认定的正是由此至诚而“知天德”之谓,而此正是孟子“尽心知性知天”而达“知天德”之说,故而刘咸炘先生才说思、孟之“诚即性也”。这或许正是《孟子·尽心》所谓“尧、舜,性之也”之故。在刘先生看来,唯有如此才能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。他说:“子莫之执中,慎到之宛转,刚柔何以和,温清何以衷,故犹莫先于知性。物变而性不变,性命而天人一。”[2](P9)并进而谓:“而知性为基。若基之不固,则全室倾覆。”[2](P9)由此,见性乃根本之基,以性权衡诸子之学,正所谓见道之真与不真。刘咸炘先生所说的性,当然是指性善之性。

为此,刘咸炘先生引用其祖父刘止唐先生所谓“性如光明宝烛”、“质如灯笼”之喻,以证诸子之见只流于灯笼之质而不得光明之性。刘先生说:“吾先大父已详解《孟子》矣。其要言曰:性如光明宝烛,质如灯笼。上智之人,水晶琉璃为灯笼者;中智之人,纱绢纸帛为灯笼者;下智之人则木为灯笼者也。究之其内,有烛则不异。存心养气,化其气质之拘,是去灯笼之蔽也。扩充克治,去其物欲之蔽,是增益光明之烛也。 今据此而推之,诸家之是非可定也。”[4](P677)刘咸炘先生认为,定诸家之是非得失,正是在性与质上断定。也就是说,在刘咸炘先生看来,无论是孔子所言“性相近”、孟子所言“性善”,还是《中庸》所言“率性”、“尽性”,都是在性体上见道,而诸子则言意、意度,多落在了情意气质之拘蔽上。前者即所谓见到光明宝烛之光明性体,后者则落在水晶琉璃或纱绢纸帛甚至木质之灯笼气质上。因此,刘咸炘先生谓:“孔子言性相近者,谓烛虽有大小而无无光者也。习相远者谓纸帛之笼,尘蒙则晦,拭之则明也。又曰:惟上智与下愚不移者,谓琉璃木质之笼也。孟子言性善者,指烛也。 言情可为善者,指笼也。”[4](P677)而他认为“荀子言性恶,据笼之晦处也。告子言性无善无不善者,后世禅家离形之说,谓去笼则无明晦,因谓无光者也。”[4](P677)他又认为诸子“或曰:性可以为善,可以为不善者,据纸帛之笼也。或曰有性善有性不善者,据琉璃、木石之笼,移孔子言质者以言性也。”[4](P677)因此,可以说,“硕、尼、董言性有善有恶,扬言善恶混”,[4](P677)都是“皆据笼之有明处有晦处也。所谓义理者,即在气质中,乃笼之明处耳,非烛之光也。”[4](P677)由是,刘先生进一步从宝烛性光与灯笼气质推而论之:

田骈、慎到,弃知去己而无是非,任其不齐以为齐也,是欲笼之无明晦也……申不害沿其说而变之,藏知而阴用,纵横、兵家皆然,是欲己用其明而人皆晦之。荀卿言定分似能齐矣,而以性为恶,主于矫揉,是谓笼皆晦也。商鞅弃私意,任公法,一切强不齐以为齐,是欲笼之明晦相等也。韩非沿荀以不肖待人,而兼用申之术、商之法,卒以资秦兼并而不能坚凝。墨翟患民之异义而尚同,而其所以同者,兼相爱、交相利而已。宋钘、许行之流,皆以利为齐者也。利于己则损于人。墨虽损己以利人,人不从也……是非不知性善之故乎?诸子皆思以其术易天下,而卒不能齐,如此则执笼之故耳[4](P678)。总之,刘咸炘先生认定:“学术之多岐,由性说之不一。”[6](P676)并感叹到:“嗟乎,道之裂,治学之变,皆性之不明也。不揣其本而齐其末,是以各执一而皆。”[6](P678)关于此点,熊十力先生所见略同。 他亦谓:“天道真常,在人为性,在物为命。性命之理明,而人生不陷于虚妄矣。顺常道而起治化,则群变万端,毕竟不失贞常。知变而不知常,人类无宁日也。”[5]因此,对刘咸炘先生来说,诸子之不见性体道,所立其学术自不可言得真常大本,而欲以之齐人治世,难免妄作凶而无宁日。

(二)以“天道”衡虑诸子

刘咸炘先生之所言正在于由见性而观见道与否而论诸子之学说。此种见性之旨归,亦无非推至天道之至。因此刘咸炘先生说:“盖凡言人道者,无非求合于大自然而已。吾华先圣之道不过曰尽人以合天。天者,宇宙之总名也。人在宇宙中,故不能超之,亦不能变之,彼持斗争分别之态以对宇宙者,妄也。”[4](P641)刘先生所说“尽人”即尽人道之“当然”,而“合天”则合于天道之“自然”。他认为自然与当然之合则道术具,离则道术裂,一切学说以此为恒准。他说:“道岐于自然与当然之离。离者末也,合者本也。既离而后有天人义利之辨,皆所以复之自然也。”[4](P691)他引用《庄子·齐物论》所言“然”、“可”为例,其曰:“庄周《齐物论》曰:道行之而成,谓之而然。恶乎然?然于然。物固有所然,物固有所可。无物不然,无物不可。恶乎可?可于可。此言似玄而实显。”[4](P691)刘先生进而释到:“然也者,事实之词也,即自然也。可也者,意义价值之词也,即当然也。可生于然,然可本一,此二者皆谓之是。(自注:今口语犹如此)故庄周之论主旨曰:因是夫自然之本为不能不然,(自注:即必然)而自然之准,则为不许不然。苟非不能不然,则不许不然之义无由立,故当然必本于自然而不可离。世之论者,乃泥分真善,谓事实价值不可合而歧视自然当然,不自知其欲立善而灭善也。”[4](P691)

刘咸炘先生所谓之自然则为真常之天道,而当然则为善准之人道,此二者前者该后者,合于前者乃合道,离则道裂学隳。是一种“自然皆当然,真皆善”[4](P691)的关系。刘先生指“道家之所谓道,即是自然。自然即是天。 《孟子》曰:莫之为而为者,天也。”[2](P44)“善本于性,性本于天,当然固以自然为准,当然者皆自然,不当然者皆不自然。”[4](P29)他认为“盖不当然者有二:一为过焉而非其本然,一为伪焉而非其实然。一切恶无非过,而伪善不成善,正以其非自然也。圣哲立教,明去就之途,无非以正此而已。”[4](P692)总之,刘先生认为:“事实者,自然也,不得不然也;价值者,当然也,不可不然也。不可不必根于不得不,苟言当然而不本于自然,则成为不必然与勉然矣。不必然与勉然何以定其当然而使人皆从之邪?”[4](P680)因此,推而论之,“人皆知其不当然而然,顾第见其虽不当而已然,则亦视其为自然,曾不思其所以为不当,正以其非自然也。于是以为自然之中有不当然者焉,而自然遂与当然离矣。夫事即若是矣,则将排自而言当耶,抑将明不当之本非自而反之于自耶?”[4](P691)刘咸炘先生则认为,“前之一说,荀卿、韩非主之,后之一说,则老、孔、孟、庄之所同主也。”[4](P691)荀子曾谓庄子蔽于天而不知人,而刘咸炘先生则认为,庄只是言天多于言人,并非完全蔽于天而不知人,而荀则正在于蔽于人而不知天。具体说来,“虽然,庄、荀未可等视也。盖庄之说,故以为自然乃当然,欲变人为天耳,未尝谓当然为恶,则自与当犹未分也。荀子性恶之说,则直以自然为恶,当之与自,不可合矣。夫当与自不合说,故不可通也,故性恶之说,终为自败。性恶则礼仪乌出?荀则曰:出于圣王。圣王亦非人也?则又曰:出于心。心乌由知道?则曰:虚壹而静。夫心非自然邪?虚壹而静,非以复心之自然邪? 是荀之自陷也。”[4](P694)

刘咸炘先生始终认为,诸子无以顺天道真常而起治化。因此,他说:“诸子之学随时而变,以其所见主为一说以概众人,故不能通,非有自然秩序之可推也。故子思正之曰:道前定,则不穷。《孟子》申之曰:守约而博施者,善道也。”[2](P240)《论语·公冶长》篇中子贡曾叹“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也”,刘咸炘先生之所以要以“性与天道”衡定诸子,在他看来,此正是诸子无所得闻之处,而此又正是诸子之学说缺乏道性根本与穿透之原因。

三、诸子统于老、孔及其谱系

对刘咸炘先生而言,中华传统之哲学及其文化本为一元同宗所衍出,三皇五帝之玄远非曰虚妄,而老、孔之正道则信守可据。他认定老、孔见道为真,体得恒常正道,而孔问礼即问道于老,六艺之学乃老、孔授受,此乃史载确凿,无可非议,他还专辟长文《老孔授受考》以证之。孔、曾、思、孟四子相传圣学本已为宋、明儒所道,而刘咸炘先生则认为“老、孔本无二道”[2](P786),“儒、道本出一原”,[6]“老之所传,孔之所定”[2](P6),因此,中华圣学之传当为老、孔、曾、思、孟之统系。此乃中华圣哲之道统学脉。因此,“以圣人之道定百家”,于中学而言,自当为以此统系定诸子百家之旁出。“诸子统于老、孔”,刘咸炘先生之志正在于“以合御分”、“由博返约”而得一以贯之之学术统系。于此,刘先生的“知言论世”、总于“明统知类”,“统系明则繁归简”[2](P9)于治子上已初得端倪。

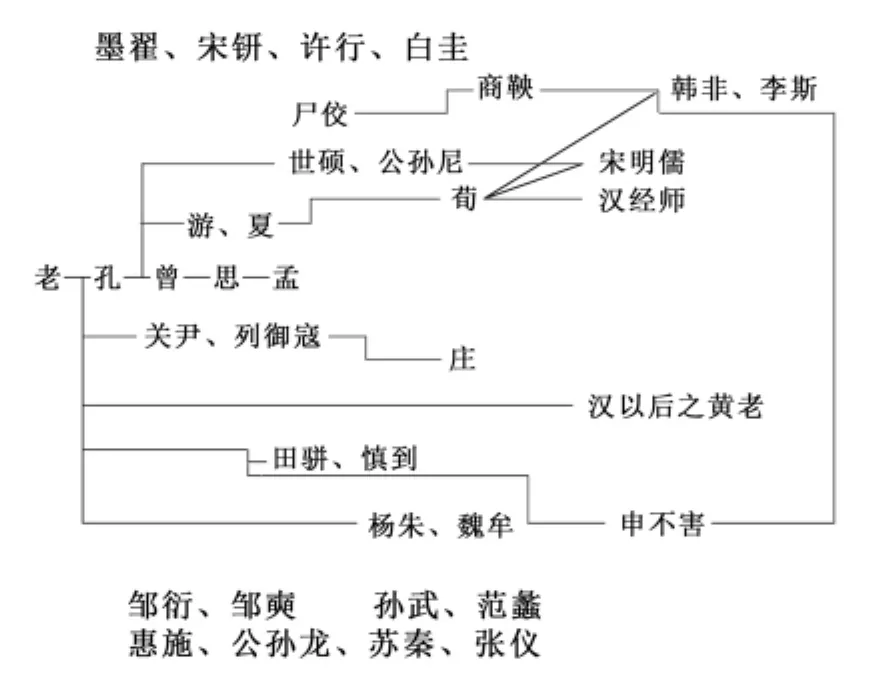

为了更加形象直观地呈现其统系,刘咸炘先生在《〈子疏〉定本》卷末特作图以示,名之曰“学变图赞”。如图所示:

刘咸炘先生认为此图足以表其治子所得大略,并解释到:“图意:老、孔之传居中,其余递传,而去中渐远,左偏虚,右偏实,终为儒、道、法三家。”[3](P159)除此之外,刘咸炘是更是以长列之排比通贯诸子而加以评论。所说可谓简明独到。兹简摘于下:

周成大备,老聃来守……精微面授,仲尼受之……二圣之徒,游、夏文学,尹、列清虚……孔裔执有,老派崇无。庄周达宗,略不言人;荀况隆礼,蔽不知天。性有六说,儒分八派。朱、牟贵生,骈、到弃知。异端蜂起,上托帝皇。兼爱墨翟,并耕许行。孙、范权作,苏、张纵横。施、龙舛驳,衍、奭荒唐……子莫无权,乡愿乱似……子思继述,思始要终;不偏曰中,不易曰庸……孟子学孔,守先待后;躬行儒行,衍议是斥;详说君臣,用纠许、白。道隐士污,逢时售贾。鞅师尸杂,舍高取下。申似慎静,化夷成阻。荀矜近效,非斯变本;兼用法术……圣旨全亡,卒佐秦燹。六艺复崇,杂流暗盛;游说兵谋,黄老刑名……身更状老,逃墨归扬;墨启侠乱,扬假庄狂……居诵李、孔,出资管、商……恭承先训,未逐横流;弥高弥坚,溯回溯游。七篇敬奉,九变通观。画图进赞,壬戌之元。双流刘氏,鉴泉咸炘[3](P160-163)。

刘咸炘先生认为庄、荀乃儒、道剑走偏锋之肇始,而荀则直为“儒失真之第一因。”[2](P71)因其“偏于群道,而于人道则浅。”[3](P45)刘咸炘先生说:“吾则惜荀子未知天人之合之犹当明也。道岐于天人之离,即自然与当然之相反。”[3](P53)大致观之,刘咸炘先生“学变图赞”之左右二派,一虚一实,皆不得中观正道。左之关尹、列、庄、汉后黄老及惠施、公孙龙偏于虚理,而右之荀、墨、宋钘、商鞅及非、斯则偏于实效。《中庸》载孔子赞舜之大智慧为“执其两端,用其中于民”,而刘咸炘先生则谓:“阴阳虚实,源流始终。古今来往,南北西东。出同入异,别私共公。推十合一,执两用中。”[7](P1050)并谓“邵康节遇物成四橛,我则遇物成两橛。”[7](P1054)由此也可以说,刘咸炘先生的“学变图赞”之旨正在于,当执诸子左右虚实之两端,而用老、孔、曾、思、孟之中道于天下。当然,刘先生认为中乃“至中而后人道悉准乎天,至庸而后天道即在于人”[2](P89)之天人贯通之中道。

四、结 语

综上所述,刘咸炘先生始终将诸子之学统合于其所志于“为圣道足其条目,为前人整其散乱,为后人开其途径”的“拥篲清道”之宏大学术境域中来通观并论。他始终坚信周衰道裂而学隳,然老、孔得之宗统正道而相授受。老、孔之后唯曾、思、孟得承圣道,庄、荀已偏,余后之裔于道渐行渐远,道术终裂而天下各呈其言以自为用。而刘咸炘先生“拥篲清道”之旨正在于以老、孔、曾、思、孟之圣学定百家,不以百家之谬溷圣贤。《庄子·天下》谓“悲夫,百家往而不反,必不合矣!”《孟子·尽心》谓“言近而指远者,善言也;守约而博施者,善道也。”刘咸炘先生矢志不渝的目标正在于“以合御分”,“由博返约”而得“执两用中,推十合一”之统合之道。他的这种恢弘气度于其诸子学中已可见一斑。生逢五四新文化运动的刘咸炘先生躬行“与古今争是非,与俗无藏否”,他秉持深厚家学,其个人的学思成就“根本未坏”而深深扎根于中国传统哲学及其文化的土壤之中。这位天才的国学大师对中国传统文化及其哲学自身内部的创造性重铸和整合的贡献,势必会引起人们愈来愈大的重视。对于近百年来,在全球现代性多元化背景下的中国哲学及其文化之认知抉择和走向而言,其学不可忽略而具有极其深远的意义。

注:

①刘咸炘先生的祖父刘沅,字止唐(1767-1855),道、咸间以举人退隐成都修行讲学。继承家传《易》学(父刘汝钦字敬五,精研《易》学,内外交修),又得全真教南派丹道秘传,并融通三教,融合心性道术而自成一家,创立盛极一时的“刘门”教。其修养特点是三教合一,以儒施教,并持“先天养性功”以授人。有《槐轩全书》等传世,被列入《清史·儒林传》。他在《槐轩约言》中谓“吾以圣人之道定百家,不以百家之谬溷圣贤”。刘咸炘先生显然秉持着这一思想,并矢志不渝的昌明中华圣学。

②参见:牟宗三《道德的理想主义》,吉林出版集团2010年版第6页。牟宗三先生认为西方名数之学(赅自然科学)虽大昌,民族国家亦早成,然文化背景不实而见道不真,不足以持永久,终见其弊。

[1]刘咸炘.推十书(戊辑二)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[2]刘咸炘.推十书(甲辑一)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[3]刘咸炘.推十书(乙辑一)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[4]刘咸炘.推十书(甲辑二)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.

[5]熊十力.读经示要[M].上海书店,2009.1.

[6]刘咸炘.推十书(己辑一)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.191.

[7]刘咸炘.推十书(甲辑三)[M].上海:上海科学技术文献出版社,2009.