中日技术预测的比较研究

左晓利,许 晔

(中国科学技术发展战略研究院,北京 100038)

当前,技术预测已成为各国政府科技管理和科技发展规划制定的一项重要的基础性工作,各国开展技术预测活动的频率和总量也经历显著的提升,1991年之前,只有日本1个国家开展技术预测;1991—1999年,有25个国家开展了30余次技术预测;2000年以后,共有79个国家开展技术预测工作达到130余次。

日本是以技术立国的典范,以技术为基础和导向的经济建设与发展成就令世人瞩目。20世纪70年代以后,日本政府从引进、消化和吸收型科技战略转变为自主研发创新型科技立国战略,从1970年开始每隔五年进行一次全国性大规模技术预测活动,技术预测成为日本发展自主创新技术、占领全球科技制高点的重要基础工具和方法。2008年金融危机后,在经济发展低迷、人口老龄化问题突出、自然灾害和核安全形势严峻的背景下,日本亟需寻找有效应对的新途径和新动力,科技被寄予很高的期望。2010年完成的第九次技术预测正是以解决日本经济社会面临的重大问题和挑战为基础展开研究的,及时为第四次科技基本计划制定提供重要支撑。

我国从20世纪90年代开始也陆续开展了技术预测活动,为制定我国“十一五”科技发展规划以及国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)等重大决策提供了有价值的参考。当前我国已成为继美国之后的第二大经济体,但距离科技强国还有一定距离,社会生产力和综合国力的显著提升仍需科技创新给予强大支撑。准确预测和把握科技发展方向,才能科学制定创新驱动发展战略,2013年科技部适时启动了新一轮更大规模的技术预测。及时总结与借鉴日本技术预测在方法和内容上的创新与部署,可为我国开展技术预测活动和制定科技发展“十三五”规划提供有益经验。

1 中日技术预测的比较分析

1.1 预测开展的持续性

日本技术预测的显著特点是开展时间早、规模大和持续性好。日本从1970年开始就在政府及其科研机构的支持与组织下,坚持每五年一次涵盖各个领域的技术预测工作。技术预测方法和组织实施更加规范与成熟,长期的跟踪和积累也准确反映了不同时期科技发展重点,对日本科技基础研究和科技发展战略起到真正的导向作用,不失时机地为政府进行科技规划、形成科技政策等提供参考,同时也为企业、高校、科研院所的科技研发活动提供指引,搭建科技支撑和引领经济社会发展的桥梁与纽带。

中国技术预测从20世纪90年代开始陆续开展,但缺乏良好的持续性。20世纪90年代初,原国家科委首次从国家层面组织开展了技术预测活动,在信息、生物、制造和材料领域中确定了24项国家关键技术。2003—2005年,科技部先后开展了信息、生物和新材料,能源、资源环境和先进制造,农业、人口健康和公共安全共9个领域的技术预测和国家关键技术选择。2013年,科技部又启动了新一轮技术预测活动。目前,技术预测在我国还没有成为政府及其科研机构的一项固定和持续的科技基础工作,难以及时把握、捕捉技术发展趋势和机遇。同时,在多个技术领域分几年分别开展不同步的技术预测,仅对部分领域科技决策提供了局部支撑信息,不利于从全局和整体上把握我国未来科技发展的趋势。

1.2 预测领域的划分

日本技术预测调查领域设计有两个显著特点(见表1),一是涉及广泛,不仅包括信息、能源、生物、制造、资源环境等高新技术领域,还包括农、林、渔等传统产业技术领域,更包括社会、管理等社会科学领域和人们日常生活等技术需求。二是注重不同领域的交叉融合、科技与人文和社会科学的结合。包括纳米技术在不同科技领域的应用研究,如能源和环境相关产业的生物—纳米技术、健康和医疗有关的生物—纳米应用技术、纳米工业加工技术、纳米制造技术等;电子通信技术在不同科技领域的基础作用,如电子化基础设施及相关数据库建设和模拟、全社会范围内生活和办公电子网络建设、智能化交通和运输、能源高效转换和利用的电子信息系统等技术;科学技术在社会科学领域的创新和应用潜力,如社会管理、政府治理、国际协作、人力资源培养、生活方式转变、全过程设计与评价等相关技术。

表1 日本第九次技术预测调查领域

我国科技部已完成的技术预测调查领域主要是高技术领域,包括信息、生物、新材料、能源、资源环境、先进制造农业、人口健康、公共安全等。2013年刚刚启动的技术预测涉及12个领域,增加了现代交通、对地观测与导航、海洋领域。迄今还没有涉及社会、管理等社会科学领域,虽然对跨领域交叉问题的研究有所提及,但尚未提出有效的工作组织和实施机制。

1.3 预测时间的跨度

日本技术预测时间跨度长,一般是30年。例如,第八次预测是关注2006—2035年这30年时间的技术发展情况,第九次预测是关注2011—2040这30年时间的技术发展情况,重点是围绕2025年社会发展需求进行技术预测。我国已完成的技术预测时间跨度是15年,新一轮技术预测时间跨度定为5~10年。

1.4 预测方法的设计

中日技术预测采取的主要方法均是德尔菲专家调查法,德尔菲调查法是目前国际上技术预测最常用和最主要的方法,其最大优点是调查覆盖专家面广且数量大,能够形成广泛共识性的预测结果,属于一种定性的研究方法。日本从第八次技术预测开始,又增加了引文分析作为客观分析方法,采用主客观相结合的方法,提高了技术预测研究的科学性和准确性[2]。引文分析方法是用于快速发展研究领域的分析,具体操作是;第一,从引文分析数据库中抽取每年度高引用论文,对其加以分析得出快速发展和前沿的重点研究领域;第二,邀请专家就遴选出的重点研究领域的发展态势进行预测和评估;第三,对遴选出的重点研究领域进行定标比超分析,评估日本在这些领域与国际科技发达国家的水平和优劣势变化。日本引文分析所使用的资料库是Essential Science Indicators(ESI)所收录的从1997年1月至2003年12月共六年的研究前沿论文,核心论文数量达21183篇。经过两年的引文调查与分析工作,遴选了51个快速且持续发展的领域,并将其分为12个学科门类和1个跨学科/领域整合研究领域,见表2,其中,跨学科/领域的整合性研究最多,有17项。

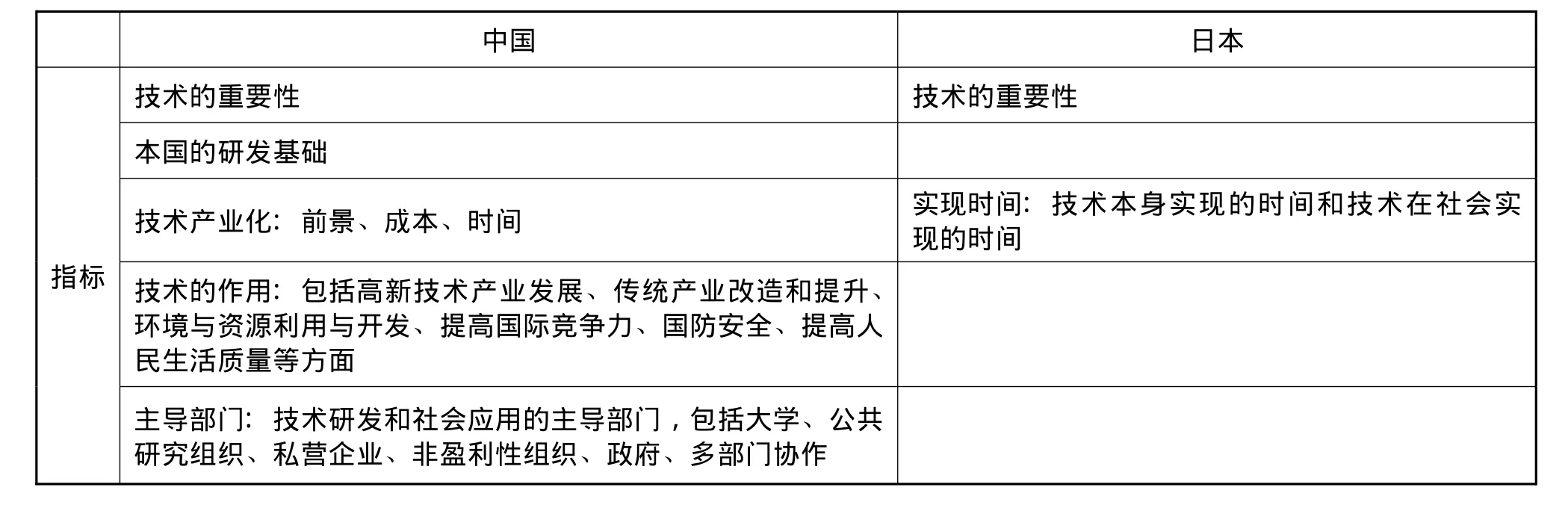

虽然中日技术预测德尔菲调查程序和方法相差不多,但在调查问卷设计上存在明显的差异,见表3。两国都强调技术的重要性和技术 (产业化)时间,不同的是,中国更希望通过技术预测,识别和选择未来能够在产业发展、资源环境开发利用、提升国际竞争力、保障国防安全和提高人民生活质量等方面发挥重大作用的关键技术;日本更希望通过技术预测,明确未来关键技术具体研发和社会应用的主导部门,即更强调技术实现的途径和保障。例如,日本第九次技术预测通过政、产、学、研各方对于技术发展和实现路径的广泛讨论,明确了不同领域关键技术的研发和社会应用的主导主体。空间观测、前沿技术等领域主要由公共研究组织主导研发,健康和医疗保健领域、能源高效转换等领域主要由大学主导研发,电子信息、交通运输等领域主要由企业主导研发,社区、地区和区域范围内能源利用与物质循环领域主要由部门协作主导研发。这样的预测研究结果不仅有利于引导各创新主体围绕国家目标进行联合攻关,形成分工明确、优势互补的创新联盟,也有利于政府决策者把有限的科技资源用于支持最关键的科技领域和最具优势的创新主体,提高国家科技资源配置和利用效率。

目前我国技术预测活动还主要是采用德尔菲专家调查法,没有加入引文分析等其他定量研究方法。

表2 日本第八次技术预测引文分析结果[2]

表3 中日技术预测德尔菲调查问卷指标设计对比

1.5 参与专家的构成

中日技术预测德尔菲调查专家的构成见表4,两国明显的差异是,中国技术预测参与专家主要来自高校和研究机构,日本则是高校和企业。日本来自企业的技术预测专家比例在30%以上,远远高于中国的21%,说明日本的技术研发力量主要分布在企业之中,我国的研发力量主要分布在大学和科研院所之中。同时,我国2003—2005年科技部组织的9个领域的技术预测专家构成情况看,不同科技领域的专家来源差异较大。能源、资源环境和先进制造领域,属于新兴技术和产业化程度较高的领域,来自企业的专家比例较高,达到32%,与日本相当;农业、人口健康和公共安全领域,属于传统产业和社会公共事业科技领域,来自企业的专家比例很低,仅为11%,超过一半的专家来自研究机构。

表4 中日技术预测德尔菲调查专家构成对比[3-4]单位:%

1.6 预测结果的跟踪与评价

日本非常重视对技术预测结果的跟踪、监测以及对政府决策的支持。依靠技术预测活动形成的专家网络,隶属于文部科学省的国家科学技术政策研究所 (National Institute of Science and Technology Policy,NISTEP)的一项常态工作就是定期跟踪、监测、收集和整理关键技术发展情况,每月出版一期《科学技术动向》,为政府提供重要的决策参考信息。同时,日本还组织专家对前三次技术预测结果的实现情况进行了评价,结果显示,2/3的预测目标都实现了[5]。这样的评价活动不仅反映了技术预测研究工作的成效,更重要的是为以后的技术预测提供参考。例如,在第七次技术预测中,首先对前三次技术预测实现情况与第六次进行逐个领域的对比分析,主要比较对同一课题哪些没有改变和哪些进行了修改,增加了哪些新课题,用几次预测的结果进行相互验证,以确保新一轮技术预测调查中技术课题选择的连续性、稳定性、科学性[6]。我国目前在技术预测结果的跟踪、监测和评价方面还没有开展相关工作。

2 对中国技术预测的几点建议

2.1 将大规模技术预测作为科技管理部门一项持续性的基础工作

准确地把握技术发展规律和国内外竞争态势需要长期持续的跟踪和积累,进而才能为政府科技发展战略和相关科技政策制定提供及时、可靠的参考。建议我国科技管理部门将技术预测作为一项基础性工作加以持续支持,每隔五年组织一次大规模技术预测工作。

在组织实施上,首先,由科技部门统筹部署技术预测工作方案,落实保障经费、人员等具体工作条件;其次,建立专项经费,由科技部门委托战略研究实力较强的部门,牵头组织各高校、科研院所、企业、行业协会等部门,具体实施技术预测总体推进工作和研究工作。

在预测规模上,首先,拓展预测领域范围,不仅包括高技术领域,还要向传统产业技术领域和社会、管理等社会科学领域延伸;其次,各领域要同时开展技术预测活动,不仅有利于识别和部署各领域之间的重大交叉技术,也为一段时期的科技发展决策提供全面支撑。

在专家网络构建上,通过项目、经费等酬劳方式,不断吸收来自政府、高校、科研院所、企业、行业协会等部门和各领域的高层次专家,为国家科技发展形成稳定的智力宝库。

2.2 引入定量预测研究方法,增强技术预测的客观性和准确性

德尔菲专家调查法对未来技术预测与判断的一个明显缺点是,受专家知识基础和主观意识影响较大,属于一种定性的预测方法,可能会与真实情况有所偏差。建议我国技术预测逐步引入一些客观的定量研究方法,定性与定量预测研究相结合,增强预测结果的客观性和准确性。首先,可引入引文分析方法,利用权威的引文数据库,进行文献计量分析,统计与识别快速发展的前沿技术领域和对未来具有发展潜力的科学技术领域;其次,可引入情景分析方法,根据预测时间内国家经济和社会发展具体目标,构造相应的发展情景,做出未来技术需求判断。

2.3 明确技术研发和应用主导部门,建立预测结果的跟踪、监测和应用机制

技术预测不同于一般的科学研究,其结果不仅应成为政府科技发展战略和科技政策制定的基本参考,还应成为政府、高校、科研院所和企业等创新主体研发方向和研发投入决策的方向标,起到促进全社会科技资源优化配置的作用。首先,在技术预测调查过程中,加入对技术研发和实现主导部门的调查与判断,明确各创新主体在不同科技领域的技术研发或成果转化优势。其次,建立技术预测结果的跟踪和监测机制,一是要充分利用专家网络智力库,由负责技术预测总体组织实施和研究的科研单位,每隔半年到一年向技术预测专家网络征集各领域国内外技术发展和竞争态势相关情况,定期编写《技术发展动态》报告,报送政府部门和其他相关社会单位;二是要将上一次技术预测结果的评价作为下一次技术预测的首要工作,以此为基础,增加或删减技术项目,保证技术预测和技术发展部署的持续性和科学性。

2.4 建立全社会参与预测机制,广泛凝聚共识

技术预测的根本理念就是来自不同力量的不断的沟通、碰撞与协商。当前,科技、经济和社会发展已经成为一个复杂的巨系统,创新参与的广泛性前所未有。因此,技术预测应该建立一个集合各方创新思想的开放系统,广泛凝聚所有最重要的创新行动参与者。在技术产业化发展较快的领域,如先进制造、信息、能源等高技术领域,要调动更多的企业积极参与技术预测;在农业、人口健康、公共安全等传统产业和社会公共事业科技领域,要组织更多的具有较强研发实力的高校和科研机构参与技术预测;在社会和管理等科技领域,要组织更多的相关政府部门和社会组织参与技术预测。同时,技术预测也要扩大社会公众参与度,形成官、产、学、研、公众共同参与的技术预测体系。例如,通过在政府部门官网开辟技术预测专栏,为广大科技人员和社会公众参与提供平台,这也有助于技术预测组织者了解来自社会各方面对未来科技与社会发展前景的看法和对未来科技需求的判断。

[1]陈峰.日本第八次技术预见方法的创新[J].中国科技论坛,2007,(8):132-135.

[2]赖志达,朱闵圣,邱锦田等.从技术预测走向前瞻调查——以日本第八次前瞻为例[R].科技政策发展报道,SR9503,2006,3.

[3]中国技术前瞻报告(2006—2007)[R].科学技术文献出版社,2008:12.

[4]陈玉祥,朱桂龙.日本的科技预测及应用[J].未来与发展,1994,(2):35-41.

[5]陈温泉.日本的科技预测及借鉴[J].科学学与科学技术管理,1996,17(1):43-44.

[6]杨幽红.中日两国技术预见比较研究[J].科技管理研究,2012,(20):42-45.