外向经济中资源诅咒与经济地位变化——对阿拉伯世界1968—2011年间数据的观察分析

倪晓宁,石 勇

(1.北京第二外国语学院经贸与会展学院,北京 100024;2.机械工业信息研究院战略与规划研究所,北京 100037)

1 前言

在20 世纪60年代之前,学者们基本同意自然资源是经济增长的福音,认为由自然资源优势形成的比较优势有利于一国在外向经济中的发展。但是,随着20 世纪60年代后香港、台湾地区、韩国和新加坡等亚洲新兴经济体经济的兴起,学者们发现这些国家和地区实际上都是资源贫乏地区,许多自然资源丰富实施资源导向增长战略的国家在这一时期经济增长速度反而迟缓。1993年Auty正式使用“资源诅咒”(curse of resources)一词,来描述这种由丰裕自然资源对经济增长产生限制作用后使得资源丰裕国家增长速度慢于贫乏国家的现象。随后,学者们对资源诅咒在一国内部层面和多国层面的存在性进行各种考证,并对这一现象与经济增长间的多个方面进行了较为详尽的研究,认为丰裕资源本身对经济增长有促进作用,但资源丰裕国家因此倾向于优先发展资源型产业,随后过度依赖资源型产业发展经济的结果就出现了所谓的资源诅咒现象[1]。从经济结构变化角度进行的研究结果显示,资源诅咒不会在封闭经济中产生,但在开放经济中则会因一国资源禀赋水平较高、资源价格水平较高且资源产品加工度较低而易于出现[2]。

在学者们援引的各个资源诅咒例子中,很多是石油国家。根据美国能源情报署(EIA)2012年世界各地区石油探明量数据显示,全世界55.47%的石油分布在中东地区。有研究显示至少部分石油生产国遭遇了资源诅咒,中低收入国家在1965—1998年间的人均GNP年均增长速度为2.2%,但同期伊朗、科威特、利比亚、伊拉克和委内瑞拉等石油生产国人均GNP 呈负增长,同期石油输出国组织作为整体的人均GNP 也呈负增长[3-4]。由于整个阿拉伯世界有产油国也有非产油国,当它们因资源禀赋不同选择不同经济发展战略后,其在阿拉伯世界内部的经济地位是否因资源诅咒发生了分化和改变,即资源诅咒长期对群体内部经济地位的影响如何?这一问题的答案显然不仅于中国制定对阿拉伯地区的经济和外交政策具有现实意义,也于中国制定资源有较大差异地区的经济发展政策具有一定启示。

2 阿拉伯、石油和欧佩克

阿拉伯国家联盟(League of Arab States)包括22 个成员国,以阿拉伯民族为主体、使用阿拉伯语并有共同文化和习俗。其中伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、阿联酋、阿曼、沙特、也门、约旦、黎巴嫩、叙利亚和巴勒斯坦这12 个国家位于亚洲;埃及、苏丹、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、吉布提、索马里和科摩罗这10 个国家位于非洲。阿拉伯国家在自然资源和经济结构方面有明显差异,有些国家如沙特、阿联酋和科威特等国拥有丰富的石油资源并以石油为经济主体,有些国家如埃及、叙利亚、阿尔及利亚等国工农业基础较好也能够出口相当数量的石油和农产品,还有些国家如摩洛哥、约旦和也门等国工业基础薄弱,主要依靠出口初级农矿产品和少量加工工业品及输出劳工赚取外汇[5]。

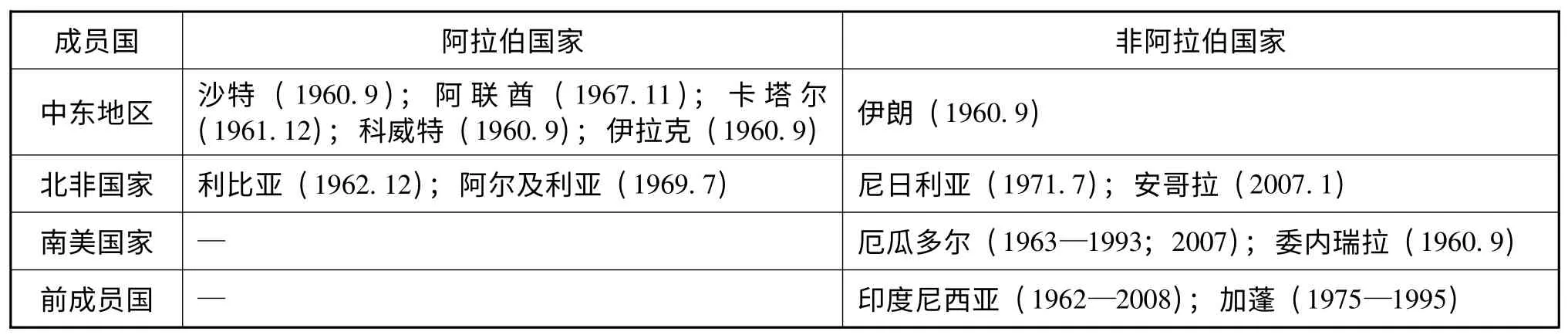

对产油国而言,理论上石油经济具有极大激励效应,依托石油产业从事石油开采、加工、出口,能够为其带来发展外向经济所需的比较优势,之后再发展本国多元化的产业则可进一步促进国民经济可持续发展并维护自身的经济安全[6]。回顾海湾国家开采石油的历史,其石油开采权在20 世纪60年代以前主要集中在西方石油垄断组织手中,为了能够通过石油资源获得经济发展,阿拉伯国家中的伊拉克、科威特和沙特与非阿拉伯国家伊朗和委内瑞拉在1960年共同成立石油输出国组织 (欧佩克),以协调和统一成员国石油政策和行动,以最适宜手段维护成员国石油利益,加强石油工业合作并进行限产提价。欧佩克利用其垄断地位,通过控制石油价格使其成员国经济得到迅速发展。到20 世纪70年代,产油国开始陆续利用石油收入在石油工业基础上发展多元化工业经济[7]。总体上,阿拉伯国家的经济增长具有明显的周期变化,与国际油价走势、外国投资数量和劳动生产率有直接关系,经济活动首先是依靠进口技术、产品和服务来开采矿产资源,其次是进行技术含量较低的初级产品加工如农产品和消费品生产[8]。在依托石油及其附属产业发展经济的同时,阿拉伯国家联盟内部产油国不断遭受局部冲突和内乱,加之并非所有阿拉伯国家都盛产石油,石油禀赋对阿拉伯世界的影响呈现出复杂性。

3 石油资源和经济地位变化

3.1 阿拉伯国家分组

为便于观察资源诅咒是否分化了各阿拉伯国家在群体中的经济地位,首先选取阿拉伯联盟所属的22 个国家,按照2007—2011年原油已探明储量、2007—2011年原油日均产量和2006—2010年石油产品日均净出口值,将其分成4 组,见表2。与表1 中欧佩克国家对照,高产油国与欧佩克中的阿拉伯成员国名单一致。

表1 石油输出国组织成员国

表2 阿拉伯国家分组及其依据

3.2 指标及数据

为了在较长时期内直观地观察21 个阿拉伯国家(巴勒斯坦数据缺失)在群体中经济地位的变化,选取一国GDP 占阿拉伯世界整体GDP 的比重作为简要的观察指标,GDP 份额指标一直是衡量经济实力的主要指标。原始数据来自世界银行数据库。在整理数据时发现有两个问题需要考虑,首先是战争影响。阿拉伯国家战事不断,自二战结束后阿拉伯地区先后爆发过十余次较大规模的地区战争,据不完全统计,仅在1960年欧佩克成立后发生的就有:1973年的十月战争;1982年以色列入侵黎巴嫩;1975—1989年黎巴嫩内战;1980—1988年两伊战争;1990年伊拉克入侵科威特;1991年海湾战争;1967—1973年南北也门战争;1994年也门内战;2003年美国推翻伊拉克萨达姆;2011年利比亚内乱等。因此为了尽可能消除战争和冲突对观测值变化内在规律的扰动,以十年为间隔期计算均值,并观察每个阿拉伯国家以十年为间隔的变化。另一个问题是,在1968—2011年这个较长时间跨度中,有些年份存在数据缺失,为了能够囊括最多数量的国家进行比较,在采用等间隔均值观察的基础上,进一步采取不等间隔年份数据观察,所选取的年份分别为1968年、1980年、2010年和2011年。

3.3 经济地位的变化

产油国在经历了20 世纪70年代的发展后,目前与80年代的数据比较,6 个高产油国(利比亚数据缺失)中有4 个国家的GDP 比重下降,在4个中等产油国中(也门数据缺失)有3 个GDP 比重上升,在6 个低产油国和非产油国中(黎巴嫩、吉布提和索马里数据缺失)有5 个国家GDP 比重上升,1 个基本持平(见表3)。很明显,在通过欧佩克掌控石油价格后的数十年中,石油并没有帮助产油国在阿拉伯世界中获得更大比重的经济份额。换而言之,在最近几十年里多数高产油国的GDP 份额下降,而其他阿拉伯国家尤其是没有石油禀赋优势的那些小国其GDP 份额上升。学者们考虑了阿拉伯国家经济结构和自然资源的不同后,揭示了阿拉伯资源小国们各自的取胜之道。例如,黎巴嫩虽然缺乏自然资源又易受到中东冲突的影响,但是其金融业长久不衰[9];也门、苏丹和索马里等国通过向阿联酋等产油大国输出劳务获得发展[10],而巴林则通过20 世纪80年代实施的经济结构多元化政策摆脱了油气资源储量有限的发展约束[11]。

表3 阿拉伯各国GDP 在阿拉伯世界中的比重

显然,阿拉伯各国在整个阿拉伯世界中的经济比重和经济地位,与石油生产有直接或间接的密切关系。在控制石油开采权和定价权后,石油资源在带来期初大幅度发展后并没有接着带来经济持续稳定高速的增长,相反,二战后资源争夺带来的十余次战争不断打断阿拉伯国家的现代化进程,加之资源导向型经济受益于石油的同时也受制于石油价格的影响,石油资源最终带来的经济波动甚至使阿拉伯世界在世界GDP 总额中所占的比重在20 世纪80年代后进入较长时间的下降区域,如图1 所示。因此,阿拉伯国家在全球化时代并没有因为拥有全世界一半以上的石油资源获得真正强势和稳定的经济,在石油产油国经济结构、产油国在阿拉伯世界中的经济地位以及整个阿拉伯在世界经济中的地位的同时,也使得阿拉伯国家在全球化时代面临了更多的问题和挑战。

图1 阿拉伯世界GDP 总量占世界总量的份额

3.4 洛伦兹曲线的印证

洛伦兹曲线是美国经济学家洛伦兹提出的用于衡量国民收入在国民之间分配的分析工具[12],借助这一分析工具,也可以观察到不同年份阿拉伯联盟内部国家之间经济地位对比关系的变化。图2 所示为了阿拉伯15 个国家(卡塔尔、巴林、阿联酋、阿曼、科威特、毛里塔尼亚、约旦、突尼斯、叙利亚、沙特、伊拉克、阿尔及利亚、摩洛哥、埃及以及苏丹和南苏丹,其他国家因数据缺失舍去)1980 和2010年的“GDP-人口”洛伦兹曲线,原始数据来自世界银行数据库。尽管数据只包含15 个国家,但其中包含7 个高产油国中的6 个以及5 个中等产油国中的4 个,因此基本可以反映阿拉伯国家最近30年的总体情况。“GDP-人口”洛伦兹曲线的具体做法是,先将1980年的人口和GDP 数值按照人口数量从小到大排序,然后分别计算15 国的累计人口比重和对应的累计GDP 比重并绘制出洛伦兹曲线,对2010年数据进行同样操作。

图2 阿拉伯15 国“GDP-人口”洛伦兹曲线(1980,2010)

洛伦兹曲线的弯曲度可以衡量由各国GDP 占阿拉伯世界比重来表示的经济地位的不均等程度,45 度对角线叫做完全平等线,意味着在这条线上各国具有均等的经济地位,完全平等线与洛伦兹曲线之间的面积叫做不平等面积,其数值越大表示各国在阿拉伯群体中经济地位差异越大。2010年和1980年的数据相比,很显然,2010年的不平等面积小于1980年的数值,这意味着被考察的15 个国家在最近30年发展中,原来经济影响力大的国家影响力变小了,而原来经济影响力小的国家则扩大了影响力。不过,图3 中不平等面积的绝对值依然较大,说明产油国在阿盟内部仍然坐拥毋庸置疑的主导权,但是没有丰富石油资源的其他阿拉伯国家相对而言经济增长情况表现得更好。

4 结论和启示

资源诅咒会影响国家间相对地位,并且经济外向程度越大影响越大。但是,如果该资源及其附属产品的出口渠道畅通,则资源诅咒的负面作用长期存在但力量相对较小。此外,在外向经济中,一国长期依赖资源发展经济意味着长期依赖资源的国际市场价格,市场价格的决定与市场结构有关。尽管阿拉伯高产油国联合其他主要石油生产国成立了具有垄断性质的欧佩克,改变了石油市场价格的定价权,但这个变化并没有让主要产油国维持高增长。幸运的是,如果一个国家依靠资源禀赋获得最初的经济发展,并以此积累了大量资金,那么当资源诅咒效应显现时,即便该国当时仍以资源产业为支柱产业,其负面作用也是缓慢的,对该国经济地位也不会造成较大的扰动。换个角度看,这时资源诅咒的效果实质上拉平了群体间的差距。

对阿拉伯世界数据的分析结果显示,对于依赖资源发展经济的地区而言,即便资源带来的经济增长并未消失,经济地位也会随着对资源导向经济的长期依赖而下降。但是,如果在依赖资源发展经济期间,积累资金并实施产业多元化,那么可在付出较小代价的情况下保持一定的经济增长速度及经济地位。这个分析结果对经济管理工作至少意味着两件事情:首先,具有资源优势的地区,应当充分利用资源优势发展经济,没有必要畏惧所谓的资源诅咒。但是,在利用资源发展经济的同时,应当及早发展其他产业,减轻资源诅咒的长期效应。其次,中国在制定对资源优势国家和地区的外交和经济政策时,应当注意资源诅咒效应作用的长期性及其对区域经济对比力量的改变。

[1]邵帅,杨莉莉.自然资源丰裕、资源产业依赖与中国区域经济增长[J].管理世界,2010,(9):26-44.

[2]胡健,董春诗.“资源诅咒”的成因研究——基于经济结构变化的视角[J].统计与信息论坛,2010,(1):52-57.

[3]Gylfason.Nature Resourees,Education,and Eeconomic Development[J].European Economic Review,200l,Vol.45:847-859.

[4]邵帅,范美婷,杨莉莉.资源产业依赖如何影响经济发展效率?——有条件资源诅咒假说的检验及解释[J].管理世界,2013,(2):32-63.

[5]王铁铮.世界现代化进程(中东卷)[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[6]杨志.石油问题的经济学研究[M].北京:石油工业出版社,2009.

[7]陈万里.阿拉伯社会与文化[M].上海:上海外语教育出版社,2011.

[8]王保华.浅议当代阿拉伯社会的基本特征[A].当代阿拉伯问题研究[C].北京:人民出版社,2006:217-225.

[9]刘振堂.中国驻中东大使话中东——黎巴嫩[M].北京:世界知识出版社,2012.

[10]黄振.列国志:阿拉伯联合酋长国[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[11]杨伟国 王雁芬.中国驻中东大使话中东——巴林[M].北京:世界知识出版社,2012.

[12]高鸿业.西方经济学(微观部分)[M].北京:中国人民大学出版社,2004.