民艺·教育·创作——记山东工艺美术学院院长潘鲁生教授

杨先艺

王文萌

武汉理工大学,武汉430070

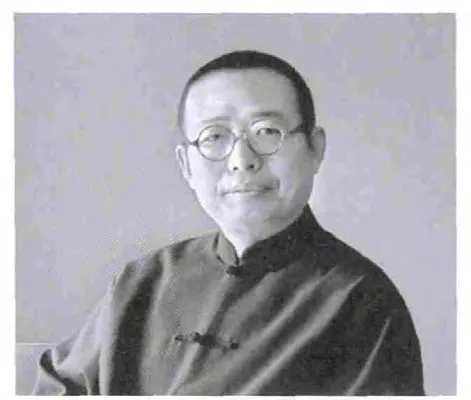

潘鲁生,1962年11月生,山东曹县人,艺术学博士。现任山东工艺美术学院院长、教授,博士生导师。兼任山东省文联主席,教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员,中国工艺美术学会副理事长,中国民间文艺家协会理事,中国美术学会常务理事,国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员,“中国民间文化遗产抢救工程”专家委员会委员,中央联系的高级专家;是全国宣传文化系统“四个一批”人才,全国非物质文化遗产保护先进工作者;享受国务院政府特殊津贴专家(见图1)。

图1 潘鲁生教授

潘教授已出版《中国汉字图案》、《中国佛教图案》、《民艺学论纲》、《民间文化生态调查》、《设计教育文论》、《设计九讲》、《设计教育大事典》等数十部学术著作。出版了《潘鲁生画集》、《新疆印象》以及《潘鲁生当代艺术》等个人画集。主编了包括《高等院校设计艺术专业系列教材》(12部)、《中国图案大系》分卷、《中国美术百科全书》分卷、《中国民间美术全集》(其中“神像卷”、“供品卷”获国家社会科学基金项目优秀成果一等奖)、《抢救民艺》等在内的专著,在全国艺术类刊物上发表艺术设计理论、民间艺术以及艺术设计教育等相关学术论文上百篇,其中多篇论文被《新华文摘》以及《中国人民大学书报资料中心》转载、收录。另外,他还创办了自己的中国民艺博物馆。

潘教授主持完成国家教育部、文化部大型课题二十余项,包括“国家广告设计师职业标准”的制订工作及“高等设计教育实践教学体系建设”等。此外,他还担任“第十一届全国运动会”视觉形象设计总监、“2010年上海世界博览会”山东馆艺术总监,完成一系列国家重大文化设计及展示项目。主持策划“‘抗震救灾 重建家园’主题宣传画展”等多项公益展览以及“中国济南当代国际摄影双年展暨齐鲁国际摄影周”、“国际设计艺术院校联盟(济南)会议”、“国际设计院校工作坊计划”等重要文艺学术活动,在社会上产生了积极的影响。

在工业化加速前进之时,传统与现代间的距离在一定程度上扩大,城市化、现代化、潮流化、个性化的生活方式常常让当代的人们忽略传统民间艺术的魅力,使得中国这片具有丰富民间艺术资源的文化环境变得不再生态。变化,促使着具有责任感的设计艺术家思考、批判、改变着扭曲的文化,使之重归中华民族的文脉之中。

在中国民间艺术研究方面,潘鲁生可谓是精英人物。年幼时,乡村的生活环境以及风俗文化深深地铭刻在潘鲁生的记忆中,因此,他对民俗、民艺有着独特的情怀。在走出乡村来到南京、北京等城市后,他师从张道一、王朝闻等,并逐步开始对民间艺术进行深入研究。在学术上,潘教授主张“田野调研”与“理论研究”相结合的方法,追求学术研究的创新性。他独创“民艺学”学科研究框架,填补了中国艺术学研究在民间艺术研究领域的空白。

对于“民艺”一词,潘教授有着独到而深入的理解。“我们现在使用的‘民艺’这个概念,是从社会学的角度来言说‘民间艺术’,让它更贴近生活本身,而不是所谓的‘艺术形式’。我们力图从生活的角度、从人本体的角度去思考艺术……所以,我们现在的研究范围已经涉及到不被人们视为‘艺术’的领域,如民居、农具、交通工具、手工业工具等。这是我们所研究的‘民间艺术’。” 在谈及当代艺术发展问题时,潘教授说,“民间艺术是一种生活的艺术,是一种朴实的艺术,它不仅仅是一种审美,它追求的是一种过程。我觉得当代艺术应该向民间艺术学习的,一是它作为一种符号的朴实,它确是非常朴素的,没有任何杂念的。二是学习它追求过程不追求结果的理念,它一点都不功利。”的确,民间艺术是一门生活的艺术,无论是糖人、饺子还是花馒头、转糖,它们都具有实实在在的功用,同时也赋予生活以审美的情怀。反观当代艺术,民族虚无主义作品大量存在,混淆了人们的视野,松动了中华民族的文化之根。

研究民间艺术,以前的学者倾向于从美学、审美的角度去做理论方面的探讨,但是潘教授认为,“只有将民间文化还原到民众生活的环境中,才能深入探讨民间文化的内涵。”他的研究理念更注重还原民间艺术的发展本源,注重民间艺术的社会性与研究的全面性。在研究方法上,潘教授的“田野调研”主要分为动态调研和定点记录两种形式。前者主要是在传统节庆之际,前往现场去记录当时的场景,后者主要是对具有代表性的村庄以及手工艺作坊进行定点考察,并通过图片、文字、影像等方式给予记录并作长期的保存。

在回忆自己二十多年来的民艺调研工作时,潘教授感慨,“民艺调研的经历让人感触最深的就是有太多的民艺品类濒临灭绝、亟待抢救……作为民间文化的研究者,在这种特殊的历史背景下,我感觉活跃在田野之中的‘抢救’、‘保护’也许比单纯的书斋式学术研究更具有现实意义,也具有历史意义……我们所做的这些工作多是‘记录’,记录下不同种类民间手工艺的工艺流程、造型形式、流通方式、消费形式、传播传承、民间艺人的师承谱系、生存状况,等等,力图将每一种民间艺术形式与它的文化存在方式都记录下来。田野调研不是学术研究的终极,但它是民间文化研究至关重要的第一手资料,更深层次的理论研究一定是建立在大量田野调研取样记录的基础上的。这就是‘记录’的学术意义及文化意义。”

1998年10月,《民艺学论纲》出版(见图2),这是潘教授在自己博士论文被列入“山东省教委

图2 《民艺学论纲》

1995—1997年哲学社会科学研究项目”和“国家教委人文社会科学研究‘九五’资助项目”之后,再次进行深入而系统的探讨与研究的成果,是国内第一部以民艺学为独立研究对象的理论专著。全书从民艺的发展、思想、特征、品类、审美、传播、比较以及民艺学科的建设方面进行全面论述,一经发行即引起了学界的广泛关注。不久,该书得到陈建坤等学者的认可,肯定其书从多个学科角度对中国民艺学进行系统而综合的研究,“把中国民间艺术的元文化特征,以及它的人文、科技、社会、功能等特征,放在人类文化发展的角度来审视,论证了中国民间艺术的源流、发展、精神内涵和人文、社会价值,使之对民间艺术的学术研究上升到一个较高的理论层次。”[1]

在保护民间艺术方面,潘教授不仅提出自己的构想,同时还不断地实践。他认为保护民艺应该“建立民间艺人档案、建立民间艺术资料馆(所)、设立民间艺术研究机构……这既是一种民间文化的普及教育,又是现代社会生活快节奏下人们的休闲娱乐方式。另外,亦可在大学、中学、小学等院校中设立民间艺术技艺课程……而对民间艺术理论、技艺、历史的整理与研究则须从一个较高的层次来着眼,将民间文化生态保护纳入全民教育领域。”

基于对民艺的热爱以及作为学者的责任,潘教授在1998年创办了国内首座公益性民艺博物馆,馆内主要收藏中国农耕时代的民间生活器皿以及手工艺品。同时,博物馆还肩负科研、教育等方面的任务,如举办民艺展、组织青少年参观、参与影片的拍摄等,其中民俗文化专题片《大过年》还荣获“第十六届中国电视金鹰奖”。在潘教授看来,保护民间文化,需要给它创造一个可持续发展的生态环境。他从创办博物馆到数字化保护,再到“民间文化生态保护计划”的提出,以及建立“民艺学”、展开“手艺农村”等众多科研项目,进而形成了全方位、立体化的民艺研究格局,对于保护、发展民艺做出了极大的贡献。2007年6月8日,在北京人民大会堂召开的全国文化遗产保护工作表彰大会上,潘教授获得“全国非物质文化遗产保护先进工作者”荣誉称号,这是国家首次对非物质文化遗产保护先进个人和集体进行的表彰。

2013年“两会”期间,潘教授对中国传统农村以及农村文化的现状进行分析,总结传统村落遭到破坏的三大原因(第一,原有生活方式无法满足人们新的物质与精神需求;第二,某些地方政府对社会主义新农村建设政策的理解出现偏差;第三,农村商业性过度的旅游开发)以及应该保护的对象,提出中国需要发展农村产业文化、设立农村传统文化发展资助项目等方面的建议。今年的“两会”,潘教授在去年的基础上对提案进行延续和深化并再次建言,莫再重蹈“千城一面”的覆辙。为此,他提出了两方面的建议,“一方面,要找到特色文化资源与城镇化空间的标志性联系,发展不能斩断文化的根脉。另一方面,要在更深的层次上,发掘特色文化与产业发展、生活方式的有机联系,形成具有人文气息和文化潜力的发展机制与内容。这样深度地传承整合,才能更好地守护文化多样性的根脉,避免‘万村一面’、单一雷同。”[2]另外,在推进城镇化的进程中,还应该给予城市文化以足够的重视,它需要社会学家、城市规划师等之间的认真合作。

对于未来中国民间艺术的发展,潘教授认为需要从三个方向努力。首先,就是让民间艺术回归民间。这里的“回归”并非简单意义上的重新使用,而是把过去传统的生活方式创造出来的有价值的器物进行重新再创造使之符合并融入现代人的生活之中。其次,对于一些艺术品位高的、具有典型的传统符号的民间艺术,人们应该在原有的基础之上将其开发成为现代的艺术,利用现代的技术、材料等,并注入当代艺术家的创造精神,把这些历史瑰宝变成时代的经典。最后,不同时代的民间社会造就出不同的民间艺术,作为当代艺术家,也需要充分挖掘现代社会环境中的文化艺术,创造出当代民间的民间艺术。

艺术设计在传统工艺美术的现代化进程中起到了非常关键的作用,一方面,生活是设计的来源,传统工艺融入现代生活是将传统传承和延续的重要环节。另一方面,具有文脉的优秀设计不仅可以为生活增添文化气息、带来审美愉悦,更能够增加、创造文化价值,重新塑造艺术设计的精神性与生产生活物质性之间的关系。学者研究民间艺术、保护民间艺术的最终目的是要“让传统的民间艺术纳入现代生活,并且在传统民间艺术的基础上,利用现代观念,现代科技,去发展和创新民间艺术,让中国的民间艺术这个典型的艺术符号永远传承下去,并且发扬光大。”

在艺术设计教育理念方面,除了创建“民艺学”学科外,潘教授一直坚持“以学生为主体”塑造出具有“科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”的高素质艺术设计师的理念。其艺术设计实践教学新体系中,有诸多的引人注目的特点。

“设计创造的是生活方式,设计本身是一个应用性很强的学科,不仅要满足应用的需要、情感体验的需要,也承载着人文思想和社会意识。显然,这种全面的素养和能力难以通过孤立的教学环节培养实现,必须通过整体性的实践锻炼、养成。”[3]潘教授认为,设计教育的成功与否在于设计人才的培养是否以社会需求“对接”作为其根本切入点。因此,山东工艺美术学院构建了以“实践”为核心的“实践教学体系”。

“实践教学体系”分为课程实践教学、创作实践教学、项目实践教学、行业实践教学、社会实践教学五个层次,其目标在于让艺术设计人才能够满足社会需求、遵守设计伦理、承担设计使命以及引领社会生活。为此,学院确立了“创新型应用设计人才”的培养目标,确定了“实践教学型”学校类型定位、加强基础设施建设以及形成以艺术设计学科为主体,文学、工学相关专业为羽翼的“一体两翼”的学科布局。

在课程结构与设置上,充分给学生以自主学习的时间。通过“假期课堂”把所学的设计理论充分付诸实践,而“学期缩短、假期延长”的设置,正是保证“假期课堂”自学目的得以实现的保证。这种课程体系的设计,并没有减少理论教学的内容,相反,从设计学科的属性以及教学与实践相结合的实践层面而言,学生的实际的综合能力与素质有着很大程度的提升。让学生有充足的时间接触社会、实践理论、深入研究、不断探索、反复感悟、扩大视野、拓展思路,将传统中单纯的理论学习转变为理论与实践的有机结合。与此同时,在“假期课堂”中,学生与企业、学校之间的交流与学习,能够打破人际交流空间,激发学生的实践能力以及创新精神。在对外合作与交流方面,山东工艺美术学院成功加入“欧洲设计艺术院校联盟”,为在校师生创造了一个良好的国际交流平台。

对于中国高等艺术设计教育的发展,潘教授认为,“我们应该打破固步自封的教学观念,抓住特色与热门专业的优势,与相关学科专业相互融合,以寻找与市场经济发展需要相结合的切入点,使艺术教育与社会需要紧密联系。”[4]“为了适应社会的需求,我们十分注重设计艺术设计教育与企业的要求相衔接,让学生做到适应市场,适应社会,适应行业规范。我想只要尊重教育规律和艺术规律,尊重以人为本的人才规律,我们学校未来的发展道路会越走越宽广。”[5]对于艺术设计教育问题,他仍在不断地探索,不断地思考,其部分成果已经结集成《设计艺术教育笔谈》并出版发行(见图3)。

图3 《设计艺术教育笔谈》

今年“两会”期间,潘教授建言制定实施《国家设计产业促进计划》(以下简称“《计划》”),希望尽快建立和实施国家设计战略,以形成较强的设计与产业之间的融合力度和凝聚力。在《计划》中,潘教授强调要将“中国设计”提上政策议程,其中包括“成立国家级设计产业促进委员会,推动完善设计创新治理结构;制定设计产业扶持政策,完善设计知识产权、财税等政策环境;健全设计产业服务保障体系,完善相关运行和监督机制;实施设计人才养成计划,加强不同层次设计人才培养;实施传统产业设计振兴计划,促进传统产业升级;实施传统文化资源设计转化计划,发展中国数字内容产业”[6],以此促进中国传统产业的升级和原创设计、创新设计的发展,将设计变成影响、推动国家文化安全和繁荣的强劲动力。对从“中国制造”到“中国创造”之间的转变,潘教授说:“我们现在遇到最大的一个问题就是各个行业之间、各个项目之间的不协调。对于设计,文化是引领,科学技术搭建一个基本的框架,然后品牌的形成主要是看大众的消费。这三者的关系如何梳理好,关键是政府层面的协调,希望从国家层面重视设计、发展设计,解决我们在产业转型升级、文化传承发展中存在的具体问题,使设计成为一个关键的因子和杠杆,发挥落实和推进的作用。”[7]

另外,对于近几年出现的“艺考热”现象,潘教授建言我们需要更为冷静地思考,关注教育规律与结构,从艺术学科的特性、人才培养的方式以及艺术教育的大众化与精英化矛盾方面去思考“艺考热”这个中国特有的教育问题。同时更需要吸取西方国家,尤其是德国的职业教育经验,做到因材施教、因国情而发展,进而处理好艺术教育的大众化、普及化和精英化、专业化之间的复杂关系,取得一种平衡。

潘教授重视文化育人、重视实践与技能、重视借鉴与创新的多元化,其富于特色的教学实践以及对设计产业形成的远见卓识,促进了艺术设计教育与经济、文化发展的和谐、持续关系的建立,为中国艺术设计教育的发展提供了一条新的路径。

在艺术创作上,潘教授曾多次在德国、瑞典、韩国等国家和中国国内开办个人画览,展示中国的水墨绘画以及现代设计艺术,同时还与世界上的知名画家如奥马尔·加利亚尼等联合举办画展,也因此获得极大的赞誉。2013年5月26日,“文化经典奖·艺术家奖”颁奖典礼在意大利诺拉市(Nola)举行,他成为荣获“文化经典奖·艺术家奖”的首位中国艺术家。

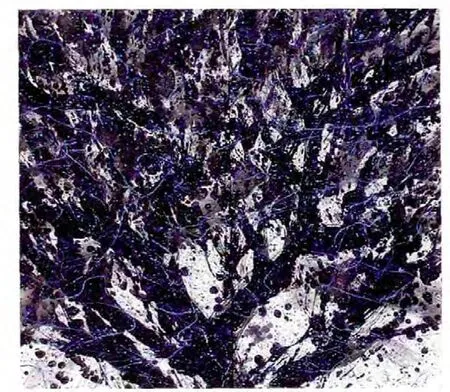

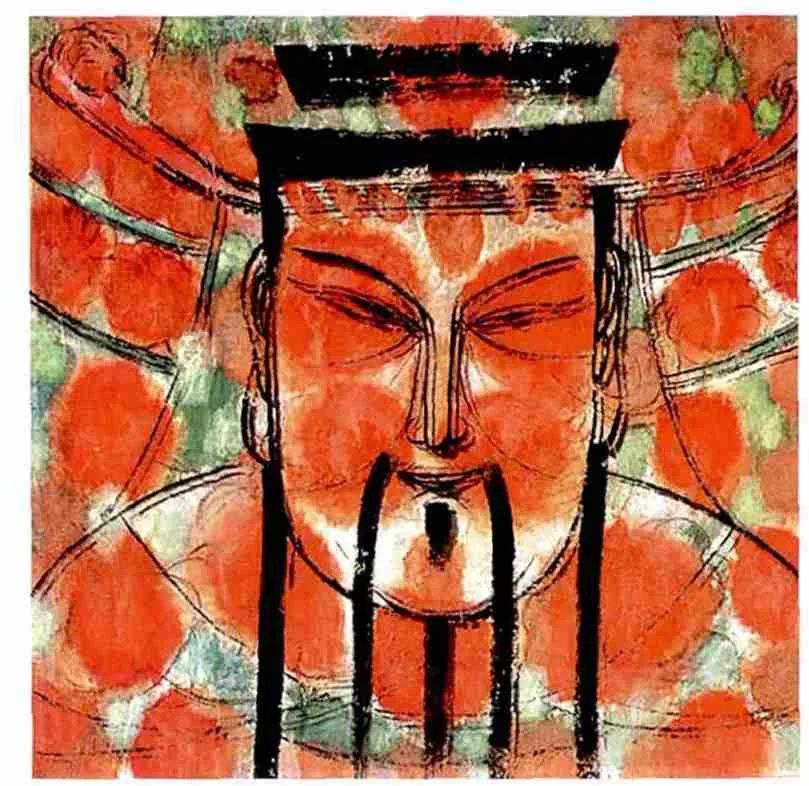

潘教授的水墨绘画具有丰富的题材、新颖的形式。从中国传统的民间文化到国外的自然风光,无不凸显中国水墨艺术的风采以及中国传统哲学“仁”与“和”的思想内涵。在表现形式上,他更倾向于抽象或半抽象的表达,不拘泥于传统水墨绘画中用线、墨等勾勒出对象的具体形象。这种对绘画语言的突破,是以自我情绪、感受、印象为基础,以心造境,以神传心,更是一种传统艺术的时代化表现。在文化意蕴上,他以民间具有隐喻性、象征性的形象为契机,结合民间艺术的独特文化体系与当下语境,力图重新焕发它们的思想力量。

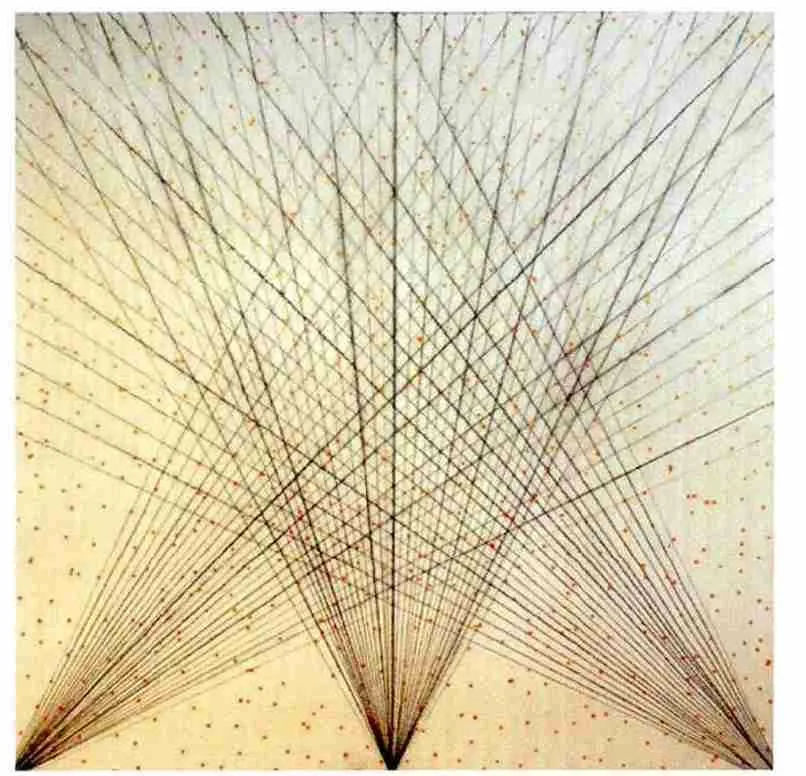

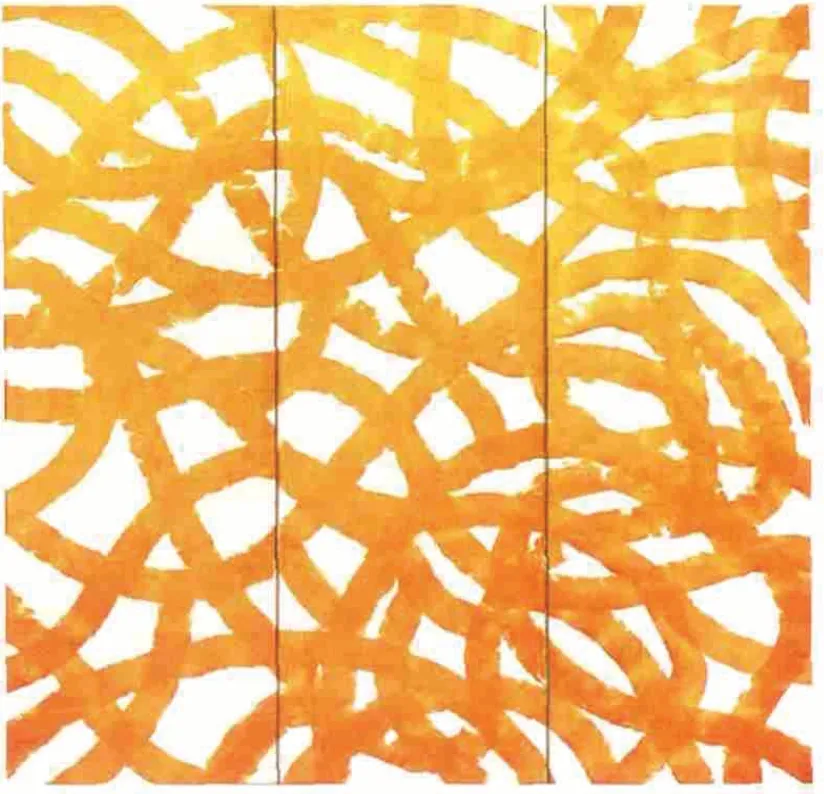

威尼斯双年展的参展作品《鲁班线》(见图4~图7),表现出的则是另一种意境——简。在评价这幅作品时,顾黎明教授指出,“在‘简’的呈现方式上,鲁生重新构建了两类呈现方式:一是文化符号;二是抽离符号,用抽象的单体元素来取代画面的情形空间结构,以求得‘造型画面’的单纯和纯粹性……他利用了墨斗弹出的线为抽象元素,鲁班们功用性的规则定位方法成为文化载体符号……抽象艺术依靠点、线、面的视觉语言来承载自我精神品质,而鲁生‘拉’出的这些鲁班线却代表了一种传统的文化特质,尽管它们也遵循着视觉语言的节奏规则而游离于画面空间,可其内涵已超越视觉本身的承载,似乎暗示着一种文化形态的人文心迹。”[8]而同一幅作品,在杭间教授看来,“鲁班线只是一个象征,线和颜色是从作者的心中流出的,在大尺幅的画面前,不管距离远近,一个观者都能看到作者精神的漫行。不要认为一定深奥,一定有观念,而忘了创作者和观者的愉悦。因此,鲁生的作品,那些从皮影、民间年画中转换而来的彩墨、纤维艺术等样式,绝不仅仅是单纯的材料的转移,而是经过抽象了的传统精神的转换,保留着的意象是观者进入作者世界的可靠指向,它让人认识现在的存在。”[9]同是《鲁班线》,不同的观看者对其解读是不尽相同的,但从中人们都能发现潘鲁生的作品对社会文化形态的关注、对和观赏者之间精神交流的重视以及给予人们充分的思考空间。

图4 鲁班线·角度

图5 鲁班线·方寸

图6 鲁班线·规矩

图7 鲁班线·天地

图8 彩墨新疆·白桦

图9 彩墨新疆·摇曳

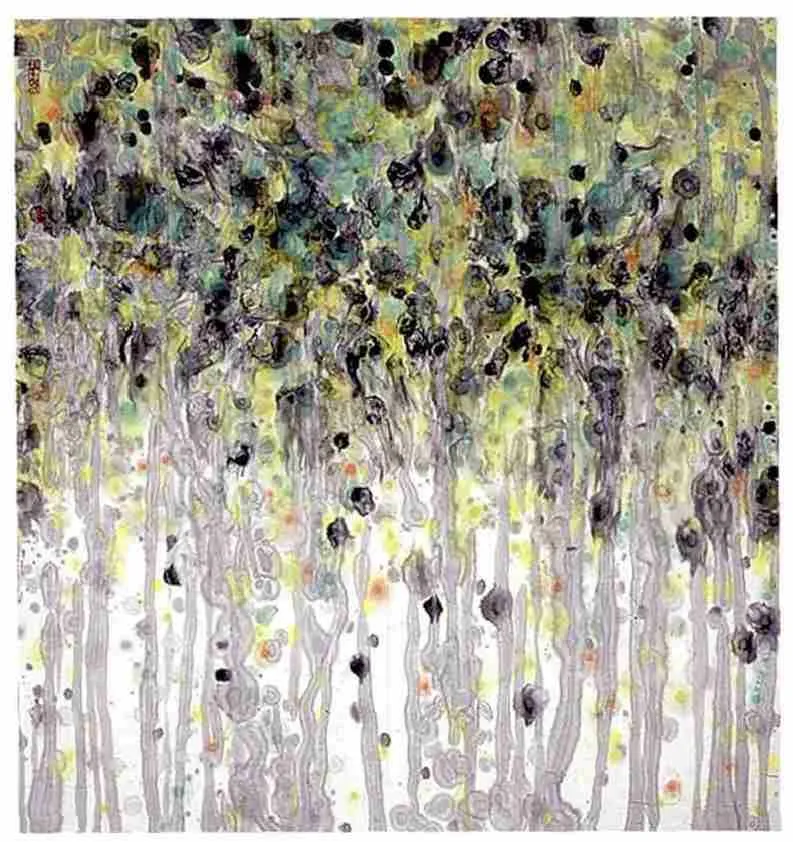

此外,潘教授的其他作品,如《彩墨新疆》系列(见图8、图9)、《瑞典印象》、《秋语》、《吉庆祥瑞》等(见图10、图11)都表现出对民间元素、文化符号的再现与转换以及对外来文化艺术精华的吸取与借鉴。陈池瑜教授因此认为,“鲁生探索出一条如何将民间艺术、传统文化精神用现代水墨形式加以新的表现,创造当代新的视觉语言和艺术形式的道路。这对我们当代视觉艺术创造富有启发意义,即我们完全可以从民间艺术和传统文化中吸收与借鉴其形式和精神,生发与创造新的视觉语言与视觉文化。”[10]

图10 吉庆祥瑞

图11 命脉

欣赏潘教授的绘画作品,带给当代艺术家的启示是,“中国艺术要真正进入当代,一是向丰厚无比的民间艺术索取,一是向含弘光大的上下五千年文化索取,当然也不应放弃向世界他民族文化索取。这样我们才能走进当代,走进盛世文化的灿烂境界。一个成功的艺术家,不但要有非常之思,而且要有非常之举。不但要在实践体验中激发兴奋点,找到切入点,而且要在优化选择中打磨出艺术的光彩。”[11]而潘教授通过绘画带给人们的思考也“应对了处于转型期的中国当代文化轨迹,他把最基本的绘画笔力形态转换成可解读的文化符号,使参与观赏者不自觉地从视觉愉悦转化成对文化遭遇的反思,其真正的意义是从抽象的艺术逻辑层面来阐释本土的国际化问题。”[8]

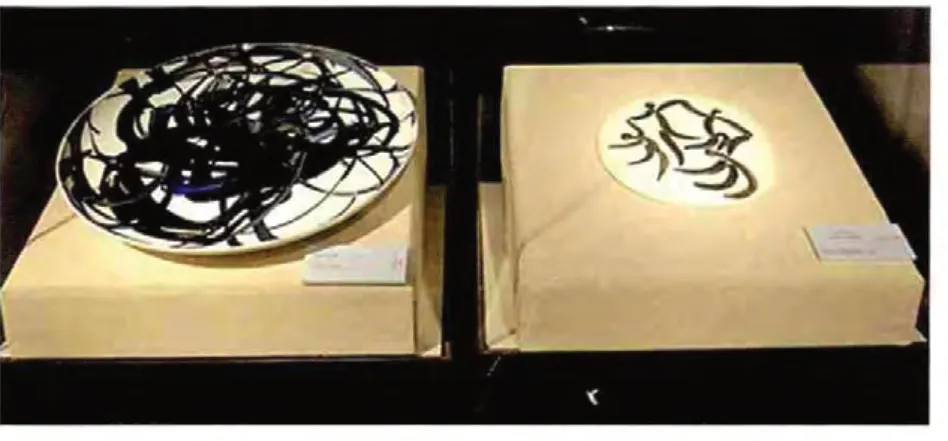

2014年1月10日至2月28日,在上海中华艺术宫的“神彩·绳度——潘鲁生当代艺术巡回展暨毕加索/潘鲁生陶瓷的对话”展出了潘教授近期创作的200余件绘画等艺术作品,包括《神彩纳福》、《鲁班绳度》、《国瓷彩墨》、《神山悟道》等系列作品,及其科研团队近些年来的民艺研究成果(论著)。展览中的互动让参观者主动融入体验、创作传统艺术的过程中。同时,西班牙艺术大师毕加索的陶瓷作品以和潘鲁生作品对话的方式展出(见图12)。在欣赏两位不同时代、不同国度的艺术大师的作品之时,聆听到的是东西方艺术家在陶艺上的对话,感受到的是艺术文化碰撞所产生的魅力以及时代更迭中无法掩饰的光彩,生动地呈现了民艺是中国艺术的根源,是当代艺术文化发展的动力所在。

图12 毕加索/潘鲁生陶瓷的对话展

潘教授对民间艺术的研究,对艺术设计教育的探索以及对绘画艺术的创造,成为中国民间艺术再度辉煌、艺术设计教育腾飞和传统民间艺术风潮再起的契机。

[1]陈建坤.民艺理论的拓荒之作——评“民艺学论纲”[J].东岳论丛,1999(3):142.

[2]潘鲁生.2014“两会”建言:“千城一面”已错,莫再“万村一面” [N/OL].(2014-03-06)[2014-04-08].http://blog.sina.com.cn/s/blog_48c 63ca70101hk0e.html.

[3]潘鲁生.设计艺术院校建立实践教学体系的探索[N].光明日报,2007-12-11(09).

[4]潘鲁生.我国高等艺术教育的发展现状与策略[J].装饰,2003(3):44-45.

[5]潘鲁生.承传统融现代 培养创意型人才——潘鲁生教授“走进设计艺术”系列讲座摘要之一[J].设计艺术,2006(1):4-9.

[6]新华网.潘鲁生:将“中国设计”提上政策议程[N/OL].(2014-3-15)[2014-04-09].http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/shuhua/2014-03/12/c_1262549 46.htm.

[7]李亦奕.潘鲁生:希望从国家层面重视设计、发展设计[N].中国文化报,2014-03-09(002).

[8]顾黎明.简之阐释——再读潘鲁生近作[J].艺术评论,2007(5):85-89.

[9]杭间.精神的转换——我看潘鲁生的绘画作品[J].装饰,2007(7):77-79.

[10]陈池瑜.潘鲁生艺术活动的当代文化意义[EB/OL].(2007-05-150[2014-04-02].http://culture.china.com/zh_cn/life/lead/1102288 4/20070515/14097530_1.html.

[11]周韶华.潘鲁生的当代意义[J].美术观察,2007(5):76-77.