中国——东盟农产品贸易结构分析

任 燕

(兰州商学院,甘肃兰州 730020)

国内学者对中国——东盟农产品贸易结构的研究多集中在互补性方面,其中谢思娜(2013)采用显示性比较优势指数和贸易补偿指数进行分析,得出中国农产品的比较优势不断下降;和文华(2010)通过对中国-东盟的农产品贸易互补性的研究发现双边农产品贸易发展潜力巨大。赵雨霖等(2010)基于贸易引力模型进一步证明双边农产品贸易总额仍有非常大的增长空间。以上对中国东盟农产品贸易的研究主要体现多方法上的不同,但这些研究采用的方法没有很强的针对性。本文通过对2002——2012年中国东盟农产品的相对贸易优势、出口相似性以及贸易强度指数几个方面综合分析双边的农产品贸易结构,对进一步升级和深化农产品贸易市场多元化战略,都具有重要的理论意义和政策参考价值。

一、数据来源和农产品分类

由于农产品贸易的统计范围和口径的差异性,在目前研究中常是根据数据获取的便利性来进行选择。本文采用联合国 COMTRADE数据库提供的HS1992数据,定义的农产品统计口径为农业协定的农产品口径加上HS前24章中的水产品。基于HS(协调制度)的科学性和标准性以及联合国统计署的数据,1988年开始使用HS标准,中国海关也于 1990年开始采用,这都有助于为本文的研究提供足够的时间序列数据。

二、中国——东盟农产品贸易总体趋势及结构特征

(一)中国——东盟农产品贸易总体趋势

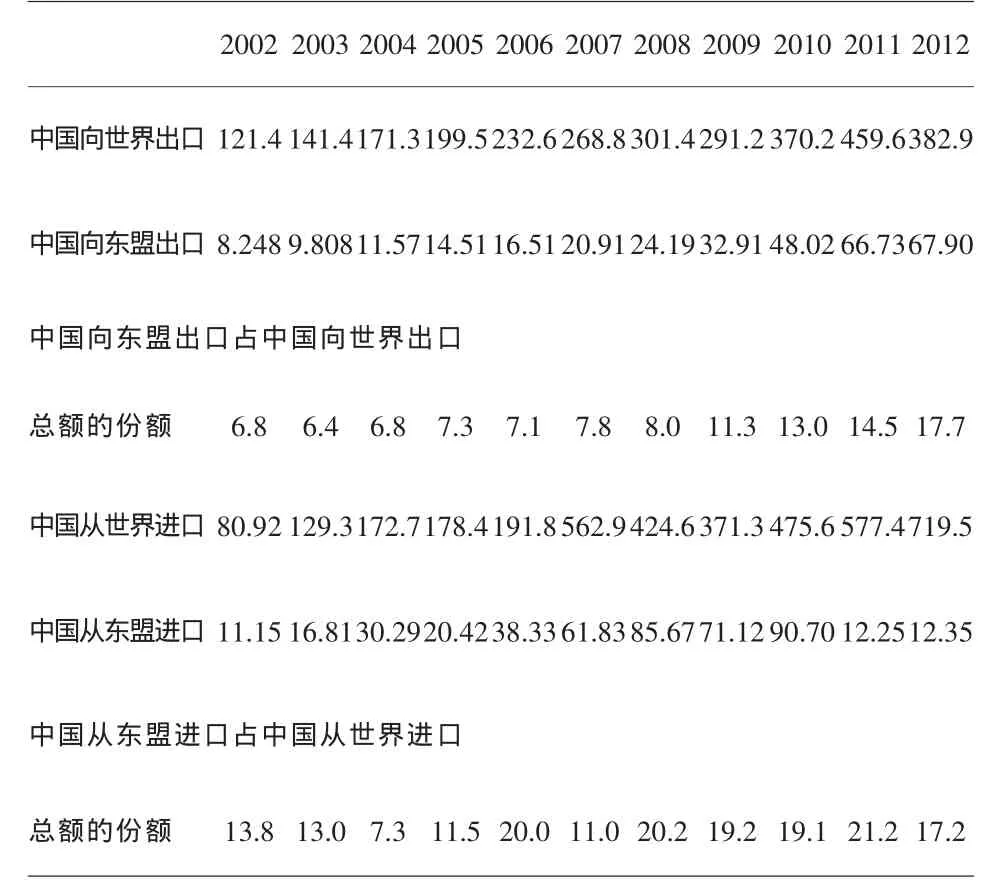

2002年中国与东盟十国签署的 《中国-东盟全面经济合作框架协议》为双方在经贸领域奠定了坚实的基础。由表1可知,中国对世界农产品出口持续稳定增长,同时中国对东盟农产品出口也获得平稳增长,由2002年的8.248亿美元增长到2012年的67.90亿美元。因此,这反映出中国—东盟在农产品贸易上良好的总体态势和发展前景。

表1 中国——东盟农产品贸易及其在中国和世界农产品贸易总额中的份额 单位:亿美元、%

(二)中国——东盟农产品贸易的结构特征

本文按照以《协调制度》(HS)为基础的《中华人民共和国海关统计商品目录》的农产品分类结构来分析中国与东盟农产品进出口结构的变化,其中第一类是:活动物、动物产品;第二类是植物产品;第三类是动、植物油脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡;第四类是食品;饮料、酒及蜡;烟草及烟草代用品的制品。

图1 中国——欧盟农产品贸易结构变化

到2012年,进口比例最大的还是第四类产品,其次是第二类产品,降幅最大的是第三类产品,从2002年的32%骤降到1%。中国向东盟出口构成变化不明显,占比最大的是第三类农产品达到75%。其它产品的进口比例基本保持不变,可见,中国对东盟农产品出口贸易的结构较稳定。

三、中国——东盟农产品贸易结构分析

(一)中国——东盟农产品贸易的相对贸易优势(RTA)

笔者采用相对贸易优势RTA指标,RTA为正值,表示i国某种商品相对于另一国具有比较优势;反之为劣势。

图2 2002-2012年中国对东盟农产品RTA的年平均值

中国农产品相对于东盟农产品的RTA值由正值转为负值,2002年—2006年虽然相对贸易优势在逐年下降,但RTA值始终为正,中国农产品还存在一定程度的相对比较优势。2007年—2010年RTA值有所回升,但很快又下降了-0.93。这充分说明了中国农产品贸易相对于东盟优势不显著。

(二)中国——东盟农产品贸易的出口相似性

本文通过计算中国-东盟的农产品出口相似性指数来反映中国、东盟在农产品出口上的相似度XS,XS的取值是(0,100),0表示完全不同的出口结构,100表示出口结构完全相同。

表2 中国——东盟的农产品出口相似性指数(XS)

分析出口相似性指数的经济含义,不难发现2002年到2012年中国与东盟在农产品出口方面的相似性指数在波动中下降,从2002年的56.7下降到2012年的41.59。由此可以看出,中国—东盟在农产品贸易的出口结构上还是有很大差异的,这正与两国在资源禀赋方面的差异相符合。

(三)中国——东盟农产品贸易强度指数(Tij)

贸易强度指数(Tij)可以用来表示两国贸易联系的强度,Tij大于1表示双边贸易流量大于预期水平,贸易伙伴国在世界贸易中有重要的地位。

表3 中国——东盟的农产品贸易强度指数(Tij)

表3计算结果显示中国与东盟的贸易强度指数都大于1,并且呈现不断的上升趋势。正如前面看到的一样,中国从东盟进口占中国从世界进口总额的份额从2002年的13.8%增加到2012年的17.2%,可见中国与东盟在农产品贸易方面还有很大的潜力可以挖掘。

四、政策建议

(一)要提高中国农产品贸易水平,中国必须发展规模农业。 东盟各国在小规模农产品生产中具有优势,中国可以通过发展规模农业来提高劳动生产率,在提高劳动生产率的同时提高机械化生产水平和资本及技术的投入力度,逐步实现农产品生产结构的转型,并同时取得规模经济效益,扩大双边农产品贸易规模。

(二)从互补性差异的农产品入手,发展特色农产品。在发展中国——东盟农产品贸易的过程中,应充分利用我国所拥有的丰富农村劳动力资源优势,加强产品细分及专业化分工,进一步发展特色农产品经营,重点发展水果、蔬菜、食用菌、茶叶、水产、畜牧等优势产业,调整优化农产品品种,提高特色农产品的优质率和优质产品的产出率,这将有利于进一步开拓东盟国家市场,使双方的农产品产生多样互补性。

(三)因为生产技术和产品品质等问题,致使一些具有传统比较优势的农产品在东盟市场上的占有率下降。因此,应建立例行检验检测和认证的农业标准化监督体系,形成以先进适用技术转化为基本内容,以标准化生产示范基地建设为基本手段增强中国农产品的竞争优势。

[1]耿晔强.东盟农产品在我国市场的表现及竞争力研究[J].国际贸易问题,2009(05)

[2]袁波.中国-东盟自贸区的合作现状与前景展望[J].国际经济合作,2010(01)

[3]冯阳.中国与东盟农产品贸易竞争性与互补性研究[J].农业现代化研究,2013(05)