八都麻绣的织绣技艺和艺术特征

金 琳,楼 婷

(中国丝绸博物馆,杭州310002)

八都麻绣为流传于浙皖交界的淳安西北部八都源(现为严家、王阜两乡)一种独特的民间刺绣工艺。它以麻布为绣底,用棉线绣以各种“十字花”组成图案,再将它缝制成各种美观又实用的日常生活用品,麻绣作品多为白底蓝花或青底白花,古朴清新。因八都源为古代山越人居住之地,故亦名“山越麻绣”。

八都麻绣粗犷古朴,青白辉映,具有极高的实用、观赏、收藏价值。但随着社会的发展、交通条件的改善和商品经济的发展,自织麻布、麻绣逐步被各类纺织面料所代替,麻绣工艺濒临失传。为拯救和保护这项优秀传统文化遗产,2005年和2011年先后被列入浙江省非物质文化遗产保护名录和杭州市非物质文化遗产濒危保护项目。

目前关于八都麻绣的研究,已有诸葛沂[1]、李桂安[2]探讨了八都麻绣的工艺及艺术价值,但对绣底的制作流程和具体的艺术表现,缺少详尽记录和考证。为此笔者专程前往浙江淳安县王阜乡王村埠和江西分宜县苎麻产区,探访八都麻绣传承人之一王凤珠,了解和记录了具体制作技艺。本文将逐一阐述八都麻绣的绣底苎麻布织制工艺、刺绣技艺和图案特点等,以更全面地了解和研究这一独特的民间工艺。

1 麻绣的由来

与以丝绸、棉布为底料的民间刺绣不同,八都麻绣采用手工织制的靛青染色麻布或本色麻布为绣底,这与当地发达的麻布生产密不可分。八都麻绣历史悠久,相传产生于春秋战国。当时战乱频繁,加上交通闭塞,使得淳安县八都源一带与外界交往几乎隔绝。于是这一带山民为生存家家户户世代种麻搓线,纺织麻布,以解决穿衣用布问题。虽然种麻织布在当今的八都源已消逝,但从“不种今年麻,哪有来年衣”“种麻织布,下种收谷”“麻布挑花,一针对一孔”“麻秸搭桥,担当不起”[3]等与麻相关的八都源山民方言俗语中,可以印证麻业生产在当地的重要地位。

当地山农身上穿的衣裤鞋袜、腰布,上山包裹午饭的饭袋,背小孩的长背布,洗脸擦脚的手巾,采放茶叶的茶袋,收获苞谷、盛放粟米、放木炭的长短布袋,甚至做豆腐的滤布,蒸煮米面的粿布等,都以麻布制成,可见麻织品已成为当地日常生活的必需品。为增强麻布的厚实耐用,心灵手巧的八都源姑娘就在这些麻布物品上描龙绣凤,绣上各类花草鸟兽图案,这样即可减少衣物摩损,增加牢度,又可增光添彩,这可能就是八都麻绣的由来。

2 苎麻布绣底制作技艺

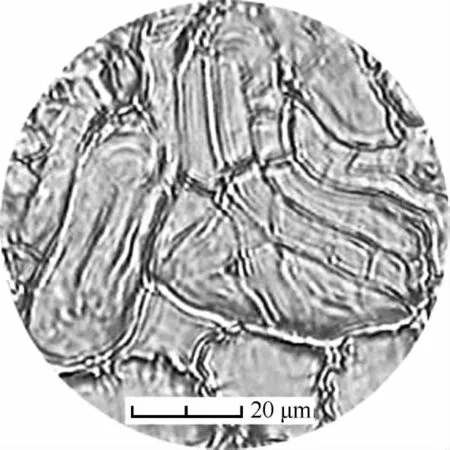

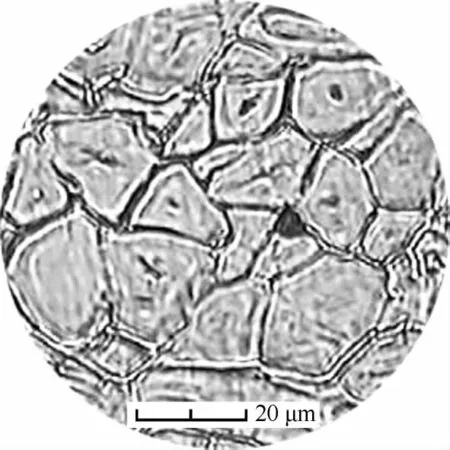

八都麻绣大多以苎麻布为绣底(图1),但也发现有部分亚麻布绣底(图2)。苎麻为荨麻科多年生草本作物,雌雄同株,喜光和温暖湿润气候,产量以中国最多,故也被称作“中国草”[4]。苎麻为韧皮植物,去掉其胶质之后的纤维是纺织重要原料。1958年浙江湖州钱山漾遗址曾出土过苎麻布和细苎麻绳,距今已有4 000多年的历史[5]。中国关于苎麻最早的记载是《诗经·陈风·东门之池》:“东门之池,可以沤紵。”南北朝以后,苎麻栽培区逐渐从黄河流域向华南迁移,故到宋代时,就有了王祯《农书》“南人不解刈麻(大麻),北人不知治苎(苎麻)”[6]的记载。

2.1 苎麻纤维制取

苎麻纤维制作主要由种麻、割麻、沤麻(脱胶)、剥麻、刮麻、晒麻等工序组成。

图1 八都麻绣苎麻纤维横截面电镜图Fig.1 Electron microscope of Badu ramie fiber

图2 八都麻绣亚麻纤维横截面电镜图Fig.2 Electron microscope of Badu linen fiber

旧时八都山民一般都种苎麻于山麓,或种在自家屋前屋后,用草粪培壅在根上,根随土而长高。苎麻每年可收割三次,头麻生长期约90天,二麻约50天,三麻约70天。当苎麻散发出像灰尘那样的花粉时,就可收获采割了。割麻一般选在晴天清晨,在田间用手拔或用锋利的刈刀在离地面5 cm处割取茎部(俗称麻杆),打净杆上的枝叶、枝杈,以免留在上面的叶子霉烂,再将麻杆按长短捆扎,拉到水坑处,即可沤麻。

要在韧皮植物中取得纤维,需有一个脱胶过程。古代沤麻将麻杆浸泡在水中,使之自然发酵,达到部分脱胶的目的。北魏贾思勰《齐民要术》中有“沤欲清水,生熟合宜。浊水则麻黑,水少则麻脆。生则难剥,大烂则不任”[7]的记载,指出水质、水量和浸渍时间对沤麻的重要性。据王凤珠回忆介绍,旧时八都山民将割取的麻杆(一般长至2.5~3m)浸泡在水中约12 h后,从麻杆上剥离出青皮,用刮麻刀清除纤维上的杂质,再将青皮晒于阳光下,边晒边泼水,1~2天后当麻皮转为白色后,便可挂在竹杆上晾干,成绞备用。

2.2 苎丝加工

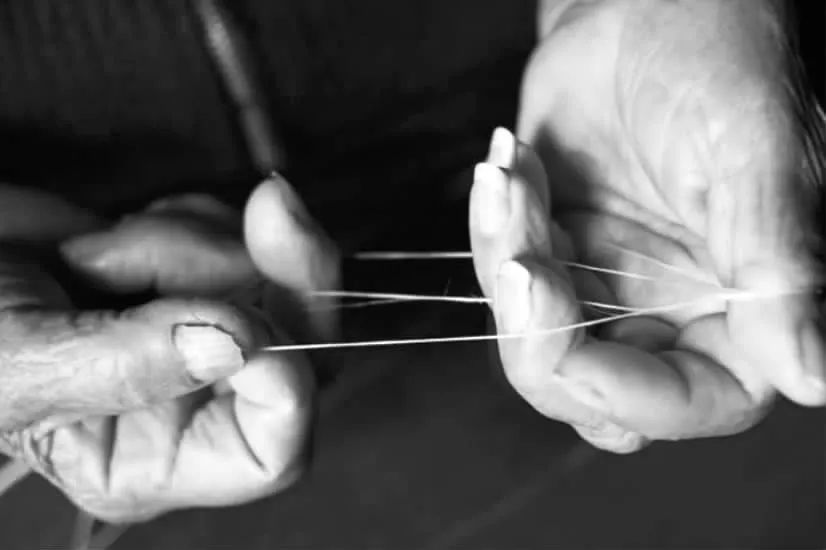

麻皮晒干后,八都山民不像其他地区采用撕麻的方法,而是用一种特制的黄铜梳(图3)将麻皮梳分成一条条细麻缕,称为“梳麻”,再将较短的细麻缕拈接续成长线,称为“绩麻”。然后在麻缕的接头处用指甲劈细(图4),分成两股,将准备与其绩接的纤维,与其中一股合并捻转,连成一根,最后把两股并列,即可续接成线,以作纺线之。妇女绩麻时通常以大腿作搓板,有时也在腿上扣上一块粗布(图5),这样即较美观,又保护了皮肤。

图3 王凤珠收藏的苎麻皮和用于撕麻的黄铜梳Fig.3 Ramiestem bark and brass comb collected by WANG Fengzhu

图4 手工细劈麻缕(浙江淳安县王阜乡)Fig.4 Hand-splitting fiber(Wangfu Village,Chun'an County,Zhejiang Province)

图5 绩麻(浙江淳安县王阜乡)Fig.5 Ent wisting ramie(Wangfu Village,Chun'an County,Zhejiang Province)

绩麻完成的麻线通常会平行地绕成圆状线圈,放于太阳下晒干。与丝织准备工序不同的是,为便于整经,大筒麻线还需通过手摇卷纱机再分卷到小筒上(图6),即卷纱分筒。纱线交错绕卷,这样抽去内置木杆,纱线也不会松散。

图6 卷纱(江西分宜县麻田村)Fig.6 Yarn winding(Matian Village,Fenyi County of Jiangxi Province)

2.3 织造前苎丝准备

在上机前苎丝需完成牵丝加捻、卷纬、整经、上浆等工序,以作织造用的经线和纬线。

加捻工具是纺纱用的纺车,由两人共同操作。先将苎丝的一端系在一支筳后端钩上,由另一人拉苎丝至七八丈(23.3~26.7m)远之处,俗称牵丝,然后一人割断苎丝,把末端系在另一支筳后端钩上,脚踩踏板,转动纺车,当苎丝缩短到一定距离时,停止转轮,将两股苎丝合并成线,绕于上。

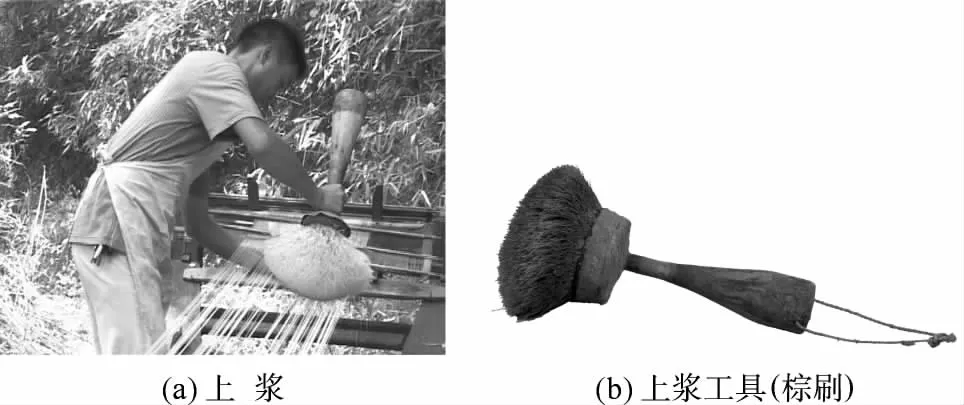

在上机前,还要给经线均匀地刷上一层米浆,以保证织物厚实、硬挺,这道工序即是上浆(图8)。虽然以上麻业生产和整经、上浆等手工工艺在八都源已失传,但笔者幸运地发现,今天江西分宜县苎麻产区麻田村仍在沿用这些古老技艺,而且八都源山民有部分迁移于江西,说明两地在麻业生产和织造技艺上还是有一定的流存关系。

图7 江西分宜县麻田村村民李众牙在整经Fig.7 LIZhongya who is a villager of Fenyi County of Jiangxi Province iswarping

图8 上浆(江西分宜县麻田村)Fig.8 Starching(Matian Village,Fenyi County,Jiangxi Province)

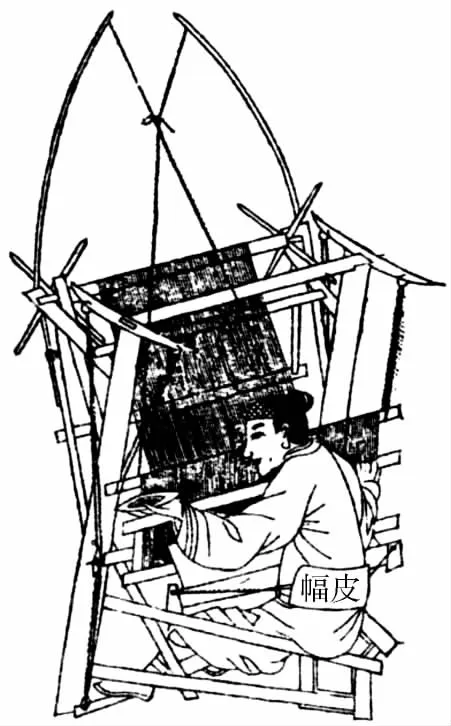

2.4 单综单蹑腰机织造

八都麻绣的绣底麻布采用踏板腰机手工织就。这种织机历史悠久,机型与明末宋应星《天工开物》记载的腰机十分相似[8](图9),仅有一根踏竿和一片综,不同的是此织机上方搁有两个支杆,取代了明代的桑树枝条。两支杆的后端固定在织机上,前端以麻绳悬挂竹筘。竹筘还连接了叠助木,可以借助推筘的摆杆及其上所加重木的惯性,以更均匀地打紧纬线。机身总长120 cm,高120 cm,宽130 cm(图10),对于任何一个农家来说,这种织机不需要占用很大空间就可摆放织造。

图9 明代《天工开物》中的腰机Fig.9 Back-strap loom from the Exploitations of theWorks of Nature,Ming dynasty

图10 八都单综单蹑腰机Fig.10 Badu Single-heddle and single-treadle back-strap loom

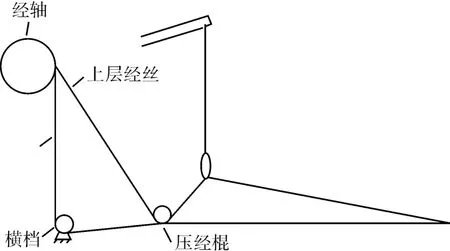

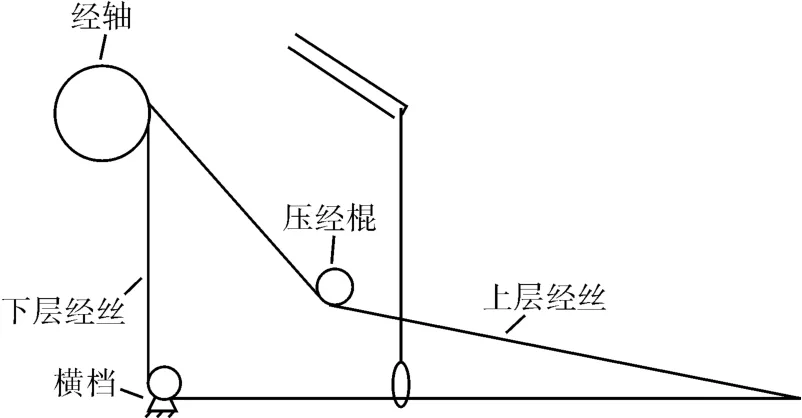

八都腰机开口装置类似明代腰机,使用半综开口装置,提综传动方式简单合理。从经轴开始就把经线分成上、下两层,下层经线沿经轴向下拉伸至综平位置,被一根光滑的横档固定,使其与上层经线分离,然后引下层经线穿入半综。而在上层经线设置一根可起伏的压经棍,以控制其经位置线,然后直接从相邻的线综旁引过,与下层经线1︰1穿入竹筘筘齿。线综上方两边各有一根固定的提综摆竿,摆竿前端以麻绳连接线综,后端与压经棍相连,压经棍又于织机下方的脚踏竹竿相连。当向下踩踏竹竿时,就会带动压经棍向下,原来的上层经丝由于受力于压经棍,被压至下层梭口的位置。同时,压经棍又牵拉提综摆竿的后端向下,使得前端翘起向上提拉起线综,使穿在线综的下层经线一致提升到上层梭口的位置,而形成第一个梭口(图11),梭子引入纬线用竹筘打纬。之后,放松脚踏竹竿,压经棍上抬,并收紧腰腹向后挺拉系在腰带上的卷轴,使经线产生一定的张力,拉动上层经线回到原来的经位置线,即第二个梭口的上层位置,线综回落,带动下层经线也重回综平线,即第二个梭口的下层位置,便形成了第二个开口,这个开口一般称为自然梭口(图12),织工再织入一纬用竹筘打紧,如此变换开口纬线不断织入。为了防止在织造时幅边卷缩,织工还使用了幅撑。

图11 八都腰机上机第一个梭口示意Fig.11 Diagram of the first shedding of Badu back-strap loom

图12 八都腰机自然梭口示意Fig.12 Diagram of the natural shedding of Badu back-strap loom

腰机结构虽然简单,易于操作,但是由于只使用了单综单蹑,另一个开口需要腰部的力量来控制,比较吃力,因此织幅比较狭窄,一般都在50 cm左右,八都麻绣的坯布大致就是这个门幅。因这种苎麻平纹布常用于夏季衣着,凉爽适人,又俗称为“夏布”,这种织机也因此称为“夏布机”。

3 八都麻绣的艺术特征

八都麻绣就地取材,利用当地土产原料,挑绣具有地域特色的刺绣用品,具有极高的使用价值和欣赏价值。现以中国丝绸博物馆收藏的八都麻绣实物为例,分别从功能、针法、用色、图案四方面解析八都麻绣的艺术特征。

3.1 绩麻成衣,绣之以纹

八都麻绣主要用途体现在日常服饰用品,品种多样,如男女围裙、背带、饭袋、帐帘、包袱、头巾等,适用于山民的生活需求,具有极强的实用性,多为小件服饰用品,大件的如帐檐、门帘、被面则不多见。

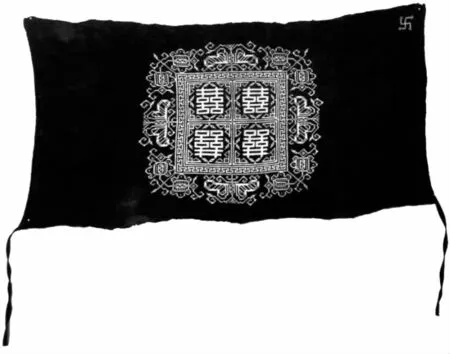

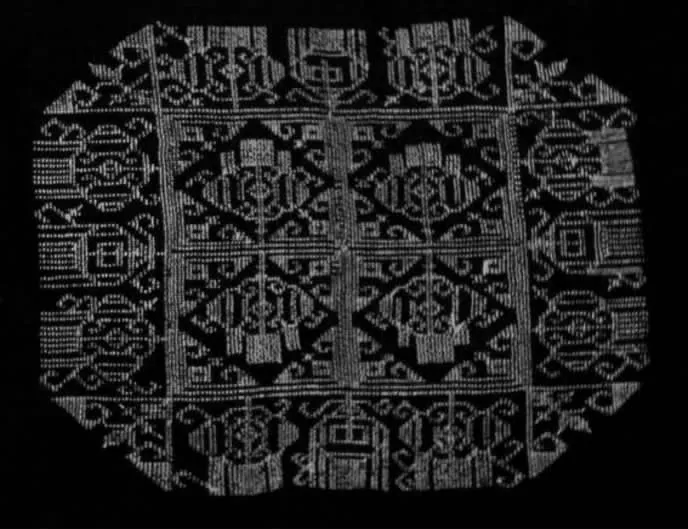

八都麻绣也是当地重要嫁妆之一。婚用围布制作精美,青底白花,一般长约100 cm,宽约52 cm,左下角还绣有一个“卐”字,并接有两根长约29 cm的藏青色棉布系带(图13)。八都围布的系法男女有别:男子干活休息时,反围在身后作坐垫。女人灶头做饭时,则正围在身前。

图13 “四禧”麻绣围布Fig.13 Embroidered ramie apron with“Four Xi”characters

八都麻绣饭袋形制独特,形似北方风帽,由两片麻绣拼合成圆头尖尾状(图14),袋的前、尾部各贴有一对图案相同的正方形花布,前部大于尾部,同时在开口叉处拼有三角形布贴。饭袋通常长约53 cm,宽约28 cm,并钉有一根长约50 cm白棉绳,当地山民用它装上山干活吃的玉米饼。一般婚用为青底白花,平时则为白底青花。常绣寿字、石榴、四瓣花,以花树为轴,构成对称图案,具有浓郁的乡土风情。

图14 “长寿”麻绣饭袋Fig.14 Embroidered ramie food bag with“Shou”character

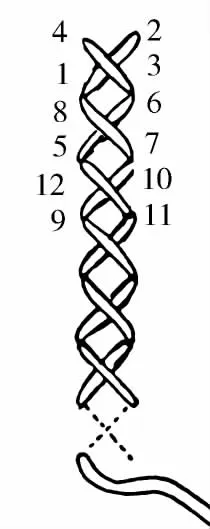

3.2 一针走到底的十字挑绣

十字针为中国汉族及苗族、羌族、土家族、瑶族等民族刺绣中常见的技法,即针向严格按照织物经纬组织孔眼,进行纵横或斜向行针,在经纬交织点用绣线作无数个“十”字组成图案,也称为挑绣或挑花,与纳绣、点绣等同属经纬绣[9]。湖北黄梅彩色挑花[10]和湖南民间挑花(包括彩挑和素挑)是中国挑绣的杰出代表。

八都麻绣属单色绣线挑花的素挑,采用平针、斜针等十字针法(图15)和重针技法,其中平针先从左下角向右上方绣,再从右下角向左上角绣,呈同一个方向的十字形;斜针,又称交叉针法,从上向下斜、从下向上斜、向左斜、向右斜都可以绣,呈不同方向的十字形;重针,又称回复针,挑出图案的某部位初形后即回针,由原针脚再重复一次,但方向相反,回线恰好盖住其空间。

八都麻绣挑花时从麻布中间起针,运用十字针法构成图案,同时由于使用重针,开始走单线,收回时形成复线,这样正好回到中间起针处收针,即整幅图案只用一根棉线,一针走到底,不重新起针,因此反面针迹为直线排列,绣线平行整齐(图16),这是八都麻绣最具独特之处。湘西苗族挑花也采用回复针,按直、横斜等向运用单线来回穿钉,形成正反纹样一致的双面绣[11],而八都麻绣则是不呈两面花效果的单面绣。八都麻绣挑花时,由于绣底麻布较硬,挑绣时不用绣棚,也不用绣稿,由绣娘直接在麻布上根据麻布的纱孔眼走针步,边挑边创作,使图案充满了灵动性。

图15 十字针Fig.15 Crossstitch

图16 “长明灯”麻绣背面Fig.16 Back of embroidered ramie with lantern

3.3 青白相间,粗犷古朴

蓝白艺术朴素高雅,蕴含着中华民族独特的审美趣味和生活情调,深受人们的喜爱。与温州蓝夹缬一样,八都麻绣一般为青底白线或白底青线,也可作为浙江民间蓝白艺术之一。由于用植物染料靛青染色的麻布较费工费时,通常结婚时用青底白花,平时用品则以白底青花的为多。值得一提的是,邻近的江西夏布刺绣虽也以麻布为绣料,但采用五彩绣线及平针等绣技,青白相间的八都麻绣与其有着各自不同的韵味。

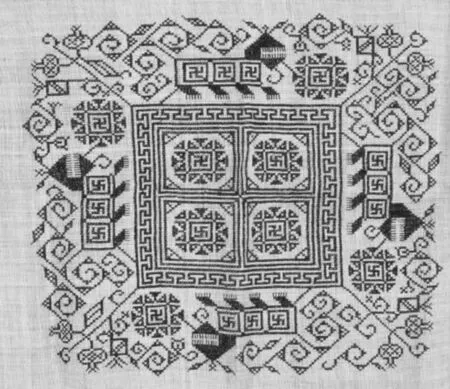

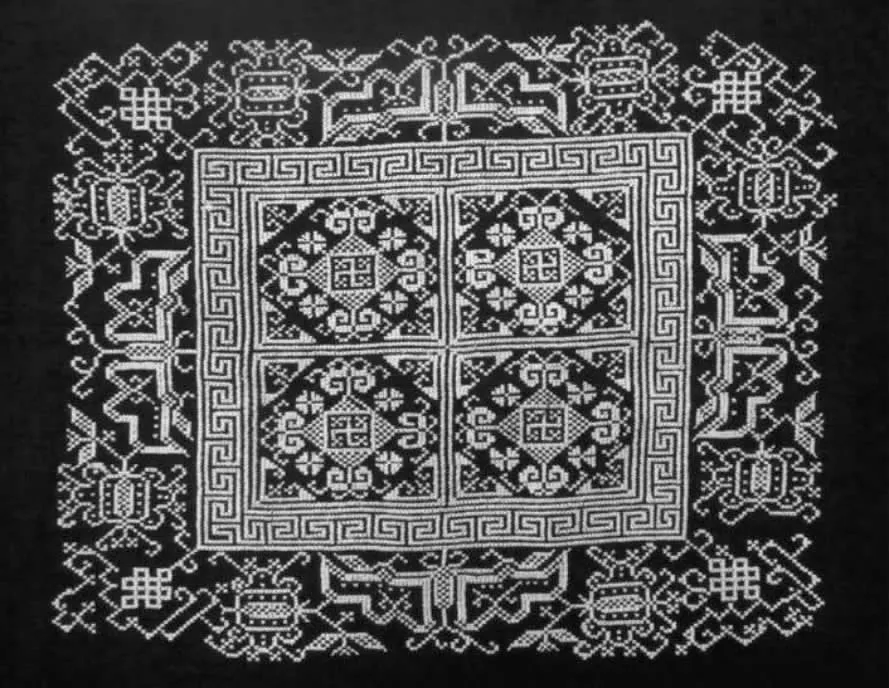

3.4 几何图案,讲究装饰效果

八都麻绣以千个或万个十字花组成丰富而灵秀的图案。绣娘将生活中的花卉、鱼鸟虫兽具实形象,通过十字针巧妙地绣出象形的几何图案,如“百鸟出林”中的凤鸟头部由3个十字花组成,4~5个十字花组成凤尾(图17);“狮子滚球”中的狮身由双层方框内套3个“卐”字组成,由17个小三角和方框内套“卐”字,组合成圆形绣球(图18),装饰感强烈。综合而言,八都麻绣主要有以下几个图案特点:

图17 “百鸟出林”中的凤鸟Fig.17 Bird pattern on a embroidered ramie with hundred birds flying out of the forest

图18 “狮子滚球”中的狮子Fig.18 Lion pattern on a embroidered ramie with lion rolling the ball

3.4.1 题材丰富,寓意深刻

目前留存的八都麻绣纹样有四五十种,主要有狮子滚绣球、八仙过海、百鸟出林、蝴蝶戏瓜(图19)、凤窥牡丹、狮子滚球、富贵长寿、喜报平安、八面威风、石榴万灯、四禧图、百鸟朝凤等,图案类型主要分为四大类:1)动植物:主要为花、草、果、叶、鱼、鸟、虫、兽的组合,如桃子(喻寿)、石榴(喻多子)、竹子(喻平安)、南瓜(喻多子)、喜鹊(喻喜讯)、狮子(避邪)、蝴蝶(喻美好的爱情)。2)生活用具:铜钱、元宝等钱币,八卦、刀剑、佛教中的盘长结、吉祥灯(喻光明幸福)、长命锁玉佩(喻长寿)。3)吉祥汉字和符号:如福、禄、寿、喜,同时“卐”字符也是麻绣常用的构图元素。“卐”字寓吉祥、富贵、平安之意,常用作为中心图案和边花图案。代表长寿、永恒之意的曲水纹(回形纹)或曲水花卉纹也常作方框周边纹饰。4)民间传说:八仙过海和象征封建皇权紫禁城中的太和殿,俗称金銮殿,并常与长命锁、石榴、凤鸟、铜钱、长明灯等组合,代表富贵长寿(图20)。这些纹样生动反映了绣女对美好生活的无限向往和憧憬,作为婚庆用品之一,八都麻绣还绣上蝴蝶、南瓜(女性生殖器)、狮子滚绣球(夫妻滚在一起)、“囍”字等图案,寄托对爱情的向往和生命繁衍安生的祈盼。

图19 代表繁衍安生的“蝴蝶戏瓜”Fig.19 Butterflies playing the pumpkin standing for having more offspring

图20 代表富贵的“金銮殿”Fig.20 Throne room standing for status and power

3.4.2 布局独特,追求对称

八都麻绣巧妙灵活地运用了民间挑花中的团花、角花和边花装饰,丰富画面效果。整体绣面以团花为主要形式,分八方形(图19)和四方形(图21),中心图案为正方框,常以曲水纹(通常宽约3 cm)为边饰。正方框中心一般都由4幅相同图案组成,大多左右一致,上下对称(图14),四角用呈三角形的角花作陪衬,即所谓的“四菜一汤”构图(图21),再外加双层大正方形绕围,每个方框间隔0.3 cm左右,一般最内方框长约4 cm,最外方框长约27 cm。

图21 “万字蝴蝶盘长”的角花Fig.21 Corner pattern of embroidered ramie with Swastika,butterfly and endless knot

边花装饰于中心图案四周,呈长方形和等腰梯形,如“狮子滚球”的狮子(图18)和“蝴蝶戏瓜”的8只蝴蝶(图19),边花图案主要有回形纹、卐字纹、双线纹(水纹)和云纹。中心图案和边花图案构成运用对称法则,以轴对称为多,有时也用顺时针对称,如狮子滚球的上下和左右狮子图案(图18)。这些对称方法采用对针即便于挑绣,又使绣面的几何花纹显得密而不乱,具有均衡对称的艺术感染力。

4 结语

八都麻绣源于春秋战国,制作工序古老,从种麻、剥麻、绩麻、织布直至挑花,全用手工操作。由于浙江淳安八都源麻业的发展和极强的实用装饰功能,民国至20世纪80年代麻绣在当地达到兴盛,但到20世纪80年代后期,由于当地种麻业的衰退,导致麻绣原料的匮乏,加之麻绣艺人后继乏人,麻绣逐渐地从当地人民生活中消逝。目前当地政府部门正采取有力的保护措施,恢复和加强这一传统文化遗产的抢救与传承,并努力打造成为浙江淳安民间艺术的代表之一。一方面当地文化部门积极组织和参加各类非遗展示、展演活动,增强宣传力度。2008年八都麻绣代表浙江民间艺术在澳门展示其风采,传承人王凤珠还进行现场刺绣。同时,加强八都麻绣的原生态保护,建设麻种基地,做好传承人带徒授艺活动。2013年8月八都麻绣馆在淳安县王阜乡金家岙村正式开放。相信在政府和更多社会大众的关注、培育下,八都麻绣这朵民间刺绣艺术奇葩将永远绽放美丽。

[1]诸葛沂,蒋羽乾.生命意识与艺术形态:艺术人类学视角下的浙江山越麻绣[J].艺术探索,2013(3):43-46.ZHUGE Jin,JIANG Yukun.Zhejiang ramie embroidery in the perspective of art anthropology[J].Artistic Exploration,2013(3):43-46.

[2]李桂安.八都麻绣的技艺和特点[J].大众文艺,2009(13):204.LI Guian.Techniques and characteristics of Badu ramie embroidery[J].Popular Culture & Arts,2009(13):204.

[3]叶德喜.八都麻绣与当地民俗语言[N].文汇报,2013-05-29(001).YE Dexi.Badu ramie embroidery and local folk language[N].Wen Hui Bao,2013-05-29(001).

[4]中国大百科全书总编辑委员会《纺织》编辑委员会.中国大百科全书·纺织[M].北京:中国大百科全书出版社,1984:376.Textile Editor Committee of China Encyclopedia.Encyclopedia of China:Textile Volume[M].Beijing:Encyclopedia of China Publishing House,1984:376.

[5]汪济英,牟永抗.关于吴兴钱山漾遗址的发掘[J].考古,1980(4):354.WANG Jiying,MOU Yonghang.The excavation of the site of QIAN Shanyang in Wu Xing[J].Archaeology,1980(4):354.

[6]王祯.农书:卷二十二[M].上海:商务印书馆,1937:517.WANG Zhen.Agricultural Book:Vol.22[M].Shanghai:Commercial Press,1937:517.

[7]贾思勰.齐民要术译注[M].缪启愉,缪桂龙,译注.上海:上海古籍出版社,2009:99.JIA Sixie.Qin Min Yao Shu[M].Annotated by MIAOQiyu,MIAO Guilong.Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2009:99.

[8]宋应星.天工开物[M].上海:上海古籍出版社,2008:110.SONG Yingxing.Tian Gong Kai Wu[M].Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2008:110.

[9]赵丰.中国丝绸艺术史[M].北京:文物出版社,2005:104-105.ZHAO Feng.A History of Chinese Silk Art[M].Beijing:Cultural Relics Press,2005:104-105.

[10]冯泽民,叶洪光,郑高杰.荆楚民间挑补绣艺术探究[J].丝绸,2011,48(10):51-54.FENG Zemin,YE Hongguang,ZHENG Gaojie.Explore and analysis of the folk embroidery in Hubei district[J].Journal of Silk,2011,48(10):51-54.

[11]左汉中.湖南民间美术全集·民间刺绣挑花[M].长沙:湖南美术出版社,1994:43.ZUO Hanzhong.Folk Embroidery in Hunan Folk Art Collection[M].Changsha:Hunan Fine Arts Publishing House,1994:43.