画像砖中的飨宴

文 图 /十 工

甘肃酒泉嘉峪关北面的戈壁滩上,分布着数以千计的古墓,它们是历经几个世纪所形成的,年代大约在曹魏、西晋、五凉时期,即公元3世纪初到5世纪中。墓室遍绘壁画是它们的共同特征, 多为一砖一画,上下分层排列,内容丰富;也有半砖一画;还有的为了表现一个完整的故事情节以连环画的形式展现,用数块画砖组合。

绘制这些砖画的是一些土生土长、技艺高超的民间画师,他们熟悉墓主人的生活情况,有着丰富的生活阅历和对社会生活的深刻感受,描绘的图画非常生动。绘画技法以中国传统的写实手法为主,真实地摄取了瞬间的生活情节,以洗练、简洁的笔法,一挥而就的随意线条,简单朴实的色彩,勾画出人和物的动态和形象,为墓主人营造了在另一个世界丰衣足食的生活氛围。画砖设色也较复杂,多采用勾填的画法,一般用土红色起稿,然后用墨线勾出轮廓,再用赫石、红色等填入色彩,色彩热烈明快。中晚期设色方法更为多样,除勾填法外,还用勾勒法、原色多样配置法、晕染法等。其成画的年代早于莫高窟壁画,由此填补了魏晋时期绘画艺术研究资料的空白,为探索敦煌艺术的源流提供了重要的实物资料。

大凡墓室壁画,不外画天界、地界、人界这几个层次。所谓天界、地界多属虚幻故事,而嘉峪关魏晋壁画墓十分难得地直接描绘出了当时的社会现实生活,具有强烈的时代气息,十分“接地气”。汉画像砖中常见的忠孝节烈的圣贤图和瑞应图这里基本不见。

壁画内容主要分三大类,第一类表现了劳动人民的各种生产活动,这在壁画中占了大量篇幅,反映出魏晋时期河西地区的政治和经济情况。壁画中的生产活动主要有农作、狩猎、畜牧、蚕桑等。在农作活动中,表现了犁地、播种、耙地、耱地、场圃、打场、扬场等一系列的农业生产活动。壁画中的耙和耱是迄今发现的这两种农具的最早的形象资料。第二类壁画描绘了妇婢们从事的屠宰、炊庖、进食、辎运等各种杂役。第三类描绘了墓主人奢侈豪华的享乐生活,有大量宴饮或伎乐的画面。壁画中的乐器有竖箜篌、卧箜篌(或筝)、长笛、琵琶、琴等,是研究魏晋音乐的珍贵形象资料。

牧饲

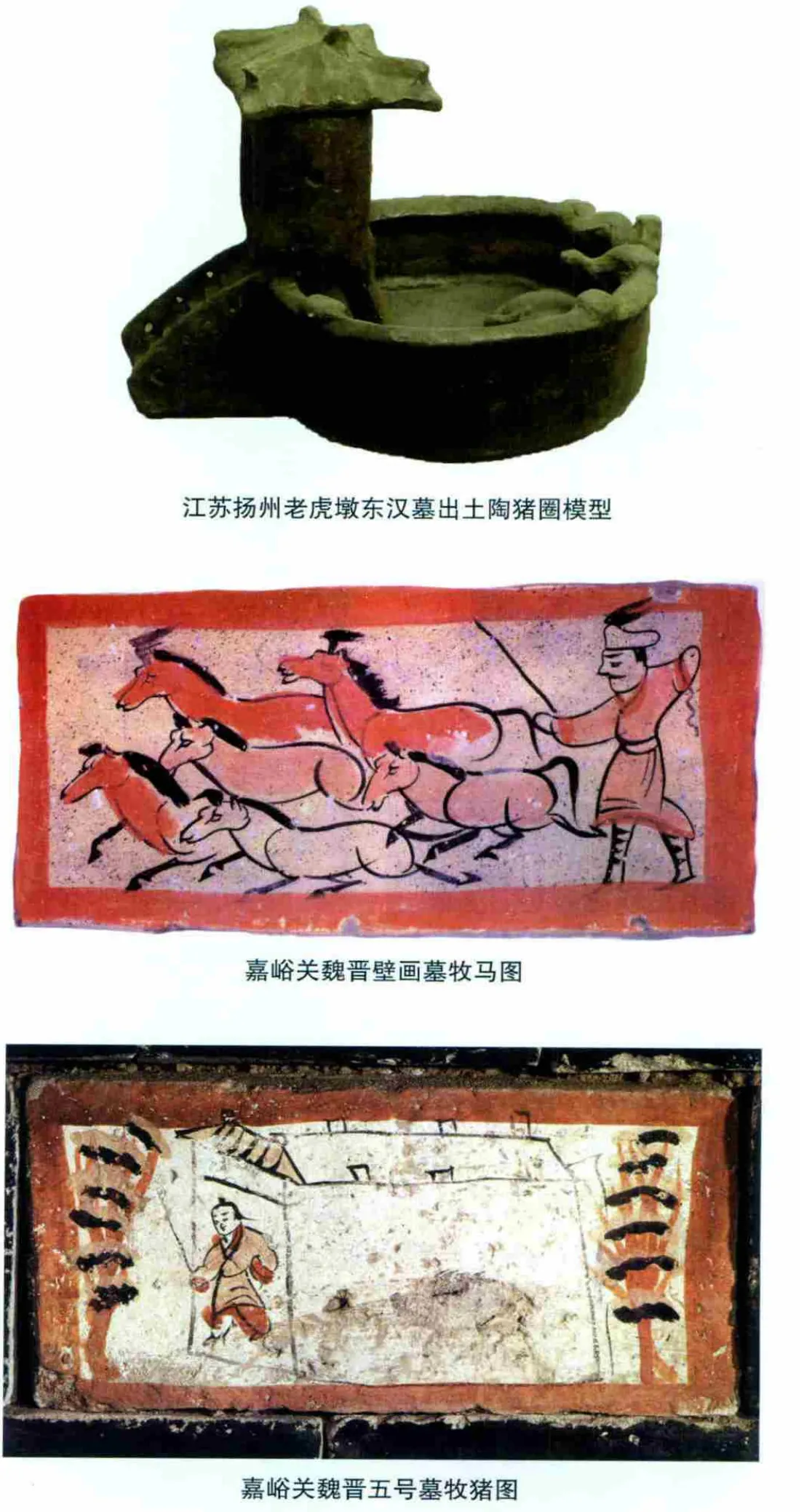

猪肉的美味推动了猪的人工饲养,继而派生出各类烹饪食用方式,在中国出现得早之又早。在嘉峪关魏晋五号墓便有一幅牧猪图。该图表现的是人们居住的邬堡外郁郁葱葱,一位牧者手持牧鞭,刚刚迈出邬堡的大门,堡墙外侧一头黑毛猪正在林中悠闲乖巧地四处觅食。同墓群中的三号墓里,另一块彩绘砖面亦绘有邬堡外饲猪的情景,除了描绘猪的自行觅食外,画匠亦绘出添加辅食的食钵,这也是饲养技巧进步的反映。

依据考古发掘出土的汉代陶质明器陶厕猪圈可知,两汉时期猪的圈养还是“猪厕”的形式——沿梯而上阁楼式的厕间,厕坑以杆栏式结构立于下部猪圈内侧。而从嘉峪关魏晋壁画墓的壁画我们可以了解到,魏晋时期河西地区的饲猪,猪的生活空间已经与人类的居所分开了,人猪生活分离。这应该是魏晋时期畜业最大的改变之一。

屠宰

到了出栏的时候,成猪就要被屠宰。屠宰显然是一门专业性极强的技术行业。在距今6000年前的江苏高邮龙虬庄遗址中,细心的考古工作者经过对遗弃家猪头骨的揣摩,终于发现先以棍棒敲击猪上颚,待其失去伤人的能力时,再进行下一步的放血与开膛的屠宰方式。

让人惊奇的是,在山东诸城前凉台墓葬的画像石上,表现东汉晚期激烈屠宰的场面中依旧了沿袭上述数千年前的宰牲技法。图中共有三人,左下有一稍显健壮者,扎“丁”字步,双手前后持绳索,上身后倾,绳索另一端捆绑着一头硕大成年长毛猪。在最后的挣扎中,猪儿咧嘴长嚎极力挣脱,让原本紧捆的绳索在高强度的张力下突然断裂,高高地抛起。猪首端站立一人,手持长棍,上半身前倾,正表现双手举起对准猪鼻上颚准备猛击的刹那;右下角站立一人,手持利刃,盛血的盆早已备好,亟待不久之后的放血与开膛。

相较中原地区表现不多的宰猪和“深加工”的画面,到汉末魏晋时,河西的大量彩绘画像砖上,则表现出内容更加丰富的场面描绘,不仅数量多,画法也颇具简洁朴实的地方特色。

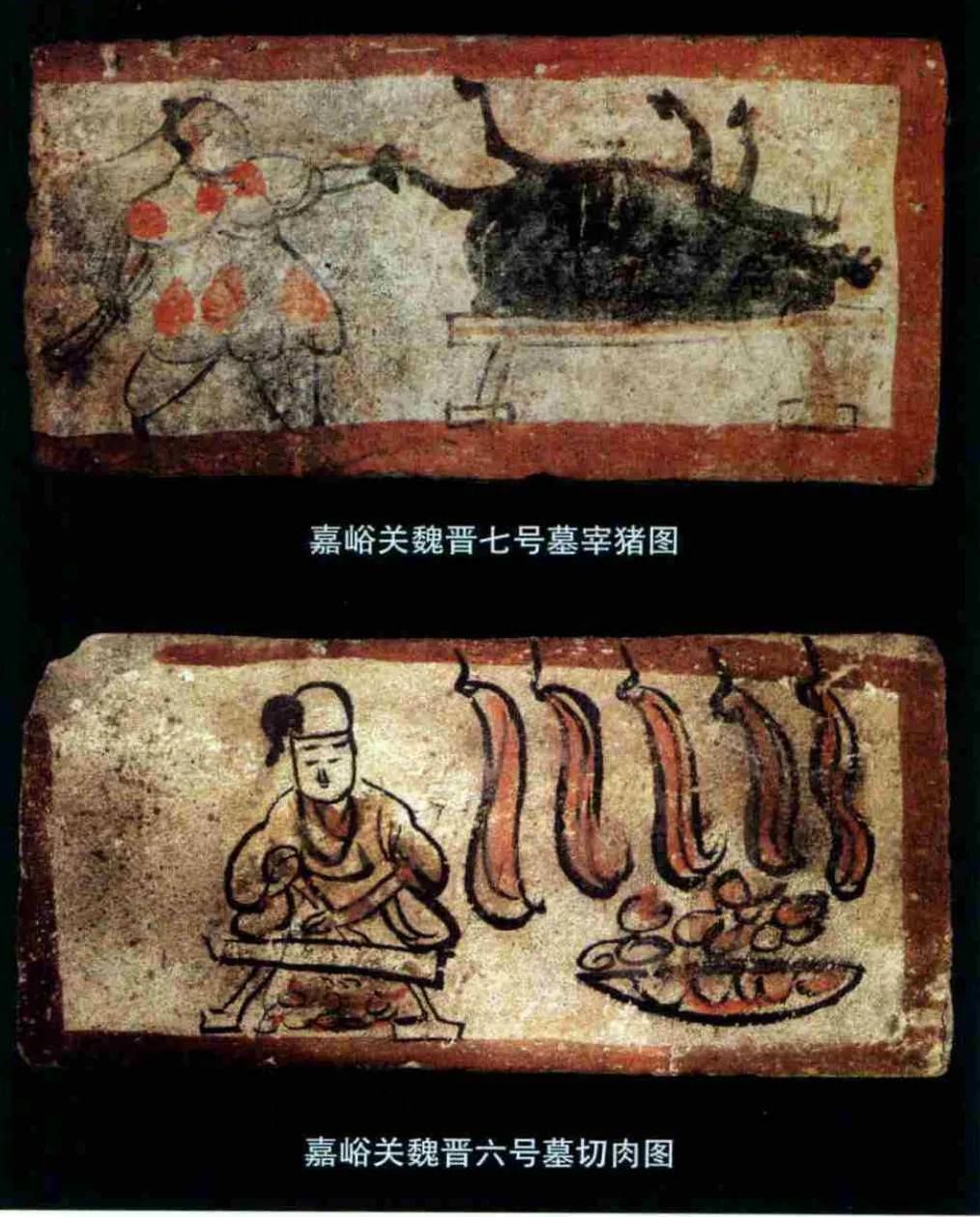

以嘉峪关魏晋五号墓的宰猪画砖为例:一头体型中等的白色短毛猪被置于倾斜的厚木台案上,猪儿头高尾低,闭目前匍,后腿平伸,口部微张;屠者站立在尾部,一脚稳踏台案,左手抚按猪尾,右手举起一棒状物,身后一盆盛满猪血。该图往往被解读为活猪屠宰的场面,殊不知:一是生猪屠宰时定需要捆绑,二是画面左端陶盆中早已盛满的猪血从何而来?类似的画面参考嘉峪关魏晋十三号墓中的彩绘砖:硕大的长毛棕猪平置匍匐在案台上,张口吐舌,显然是刚被宰杀过,何况案下也有满满一盆刚放的猪血。由此可推之,类似的画面应是对生猪宰杀后“深加工”的真实写照。

屠者手中的持物则更会引起我们的好奇,在它被基本否定为刀具之后,又是关乎何种功能的器具呢?另一块出土于嘉峪关魏晋七号墓的彩绘砖给了我们近乎合理的答案。

这位屠者动作似乎是五号墓宰猪图的延续,他立于被宰杀硕大长毛猪身后,右手扶住猪背,左手正用一根棒状物捅入猪身后部。个体屠者在对猪的屠宰过程中,往往需要经过吹气的步骤,是为了便于下一步的烫皮褪毛。当今社会农村宰猪,也只是在前或后脚末端,用刀开一浅口至皮下,徒嘴或插入管子向猪的皮肉之间吹气。但似乎如图中那样重口味的吹气方式,并不是常态,据说早年关中地区的农村中还尚有存留,而这样的屠宰技艺,着实让今人折服了。

已被增压吹满气体的猪儿,鼓鼓囊囊的,四仰八叉的再也不能平匍在案板上,只好翻将过来,褪毛、开膛,再进而如庖丁解牛般步步进行。此时屠者手中所持,也并非先前所见直长的棒状物,而是改为略带弧刃状的类似剃头刀的单刃工具。

烹饪

进入庖厨,是猪肉将要面临的最后考验了,但在被制成香喷喷的食物前,它们似乎还有更重要的一关,那便是庖厨对不同猪肉的分拣。

这里,不得不简要说一下古人对“猪”的认知。其在古文字中分得很详细,如豚表示肥美的小猪,豕是大猪,彘是指野猪等等。我们在魏晋彩绘砖上所见白色短毛、黑色长毛和棕色长毛,均是表现不同猪的品种。

古人说“君子不食溷腴”,其中的“溷腴”便是圈养的猪肉。这点似乎我们能够理解。一则,魏晋之前古人圈养,大都出于厕饲,“君子”当然不能吃依靠秽物转换的肉食;二者,非圈养或者说牧养的猪吃草,干净不用说,每天奔走于林间草地,身体健硕,肉质自然也会更鲜美。这就如同当下人们更乐意选择走地草鸡,不选择生死笼中的肉鸡一般。

当肉选取好后,不用担心这些新鲜的肉块会腐败变质,因为早在商周时期,中国人已经形成一套系统的保鲜办法,与今日相同:如抹上盐腌制,或是放置灶头熏制,均可悬挂保存长久。

嘉峪关魏晋壁画墓彩绘砖上所绘厨房里的置备,即有按大块大块条状的悬置于铁钩上的肉,条条肉质鲜嫩,肥瘦分明,场景蔚为壮观。画面中往往还表现有专心作业的厨师,他(她)们或是匍于案俎,将猪肉有条不紊地分解成便易食用烹饪的块状;或是恭于灶前,精细地调制诱人的鼎镬肉糜;更有串在铁叉上烧烤食用,这显然是受到西部临近羌人肉食习俗的浸染。

早年对中国历史时期养猪和食用猪肉研究普遍认为,其高峰应该在元明之后。如今却通过考古发现得知,在汉末到魏晋时期中国西部的偏远地区,民众对于猪的饲养、屠宰和烹饪已然有了成熟、系统的操作模式。

另者,在这些有关“猪”的彩绘砖附近,常常会发现绘制着攻战、营垒这些带有极强军事色彩的内容;也能见到描绘墓主人持麈尾清谈、抚琴奏阮之类的雅致生活画面。

总归一句话:打仗归打仗,口福标准不能降低;清高归清高,肉还要照吃不误!