汤一介:“一介”书生和他的哲学思考

谢国有

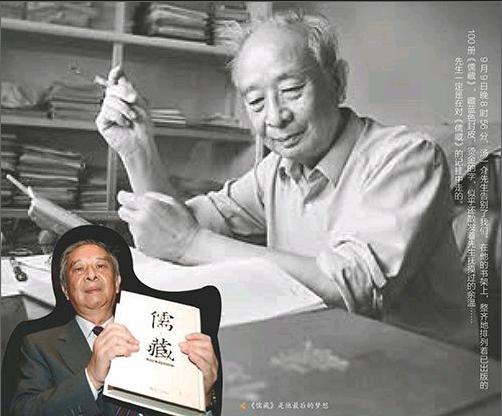

《儒藏》与最后的梦想

今年6月27日,87岁高龄的国学大师汤一介先生出席《儒藏》精华编百册出版仪式时曾说:“我们必须继续努力,不编完《儒藏》全本,就代表这个工程没有最后完成。这样一个巨大的工程难度之大可想而知,只要我活着一天,我就愿为这个工程尽力。”

2003年12月,作为集中儒家文化精髓的 《儒藏》工程,在教育部获批立项,汤一介任总编纂和首席专家,季羡林任名誉总编纂,这是新中国成立以来最大规模的系统整理海内外儒学典籍的一项基础性文化建设工程,编纂工作分为《儒藏》“精华编”和《儒藏》全本,两部分同步进行。《儒藏》全本将收录中国历史上重要的儒学文献3000余种,330册,约10亿字,计划于2025年完成,规模将超《四库全书》。

自上世纪90年代起,他就希望编纂《儒藏》典籍,这是他最后的梦想。

也有不同的声音。有学者质疑,清代纪晓岚编篆的《四库全书》,除去其中的佛、道、韩、墨等内容,其实就是一部《儒藏》,何必劳民伤财去编新的《儒藏》?汤一介认为,《四库全书》编篆未善、错漏不少、体例不符、使用不便、收录不全,所以《四库全书》是清代学术一个标志性的成果,但绝非终点。此外,自宋朝以来,我国历朝历代都编有《佛藏》和《道藏》,20世纪80年代以来我国曾推出过《中华大藏经》和《中华道藏》,但始终未出版《儒藏》。这与儒家在我国历史和文化史上的地位极不相称,也不能满足研究界对系统性资源日益增长的需求。

一贯谦虚低调的汤一介自信地宣称他的梦想“就是让我们的《儒藏》成为全世界最权威的范本” ,“我的标准是,我编了《儒藏》之后一百年不会有人来超过我,而且世界上通行的儒学研究的本子就是我这个本子。”

2003年,76岁高龄的汤一介发起并主持《儒藏》工程,组织协调国内外20多所大学400多人的庞大编纂队伍,排兵布阵,躬耕亲为,白发老儒,竟然奋蹄不倦,其乐陶陶。

很少人知道,就在编纂工程正式启动不久,汤先生被查出有肝硬化。他的老骥伏枥与其说是一种精神状态,不如说是一种对国家、民族以及历史的强烈的责任感使然。

“这个项目涉及文史哲、图书馆、考古等专业知识,能干这个活儿的人并不多。现在做《儒藏》已经有些晚了,做《二十四史》的那批老先生大都已经故去,老专家也没剩下几个了,再过十年八年几乎就没有了,会出现人才断层。现在做《儒藏》带有抢救性质,一方面要抢救这些老专家的学识,另一方面也要抢救书,还要培养新的人才。”汤一介说,这不是为了装点门面,而是为了继往开来,让中华文化走向世界,同时为人们提供可以了解和利用的儒典大文库。

四代书生的家训

汤一介先生一直拒绝承认自己是国学大师,但他从未否认过他是国学大师的儿子——汤一介的父亲汤用彤先生(1893—1964)是中国著名哲学史家、佛教史家、教育家、著名学者,曾任北京大学副校长、校长,中国科学院哲学社会科学部委员。他是我国十分罕见的学贯中、西、印的一代大师。他在中、西、印文化与哲学思想研究上,都有独到的造诣和重大的贡献,在这三大文化领域内都立下了一座座丰碑。与陈寅恪、吴宓并称“哈佛三杰”。钱穆先生的《师友杂忆》,对很多学人都不无微词,惟对汤用彤称颂备至。

秉持“视读书为本分”的家风,汤用彤先生为他1927年2月出生的这个儿子取名“一介”。这个只有数词和量词组成的素朴的名字,不过意谓“汤家一介书生”,似乎毫无繁华的内容可言。另一个说法是:佛家说三千大千世界藏于一粒芥子之中。“一芥”与“一介”谐音,汤用彤以“一介”为自己的子嗣命名,是希望汤一介长大成人后,既要保有一芥微尘的谦卑胸怀,还要有包罗三千大千世界的阔大气象。

书香本无色,一脉相传久。到汤一介这一代,汤家已是四代教书人。

汤一介的太祖父正谊公,是湖北省长江岸边黄梅县一位有名的教书匠,一生颇引以为豪的是教出了3位进士,其中就有汤一介的祖父汤霖。祖父汤霖是光绪十六年的进士,在甘肃做过几任知县和乡试同考官,晚年居家教书为业。他60岁生日时写了篇约500字的精妙短文,其中有这样的句子:

“事不避难,义不逃责,素位而行,随适而安,固吾人立身行己之大要也。时势迁流,今后变幻不可测,要当静以镇之,徐以俟之,毋戚戚于功名,毋孜孜于逸乐。”这段话后来成为汤家的祖训,汤用彤、汤一介父子恪守了终生。

建构中国的哲学理论

“那个时候我们几乎完全是用苏联的模式来进行教学的,是一种教条主义的模式,完全没有创造性、没有个性。在我读高中时,我就幻想自己将来能做一个哲学家,推动中国哲学由传统走向现代。但到1949年后,我的这种幻想逐渐消失,当时我和几乎所有学习和研究哲学的学生和教师都认为自己只能做一名‘哲学工作者,而只有政治上的领袖如列宁、斯大林、毛泽东等才能做哲学家;而且他们一定是最伟大的哲学家。我们哲学工作者的作用大概有两方面:一是解释伟大领袖们的哲学思想;另一是批判继承古代哲学家的哲学思想,而后一方面又往往是对古代哲学家作一些定性分析,或者是唯物主义或者是唯心主义,或者是进步或者是反动等等。我在1957年至70年代末写的文章大多是这样的。”汤一介先生曾这样自道。

基于这样的认识,“文化大革命”开始之后,虽然汤一介和冯友兰等北大哲学系的教员都遭受批判,但当时的汤一介并没有质疑这场史无前例的运动。在这段特殊的年代里,汤一介眼见善良的妻子被打成右派,违心地批斗过别人,也被别人批斗过。“人一思考,上帝就发笑。”他像坠在云雾里一样完全没有了方向。尽管和妻子乐黛云想尽办法,仍躲不开那无所不在的政治斗争。“文革”结束后,汤一介还因为种种原因,继续接受清查,直到1978年他才被彻底平反,而此时的汤一介已经51岁,等得花儿都谢了。

“严格地说,我是上世纪80年代才走上学术研究的正轨上来的。”说这话的时候,除了谦虚,汤一介必定还有五味杂陈。

1980年,汤一介恢复了在北大讲课的资格。已经厌倦了政治的他,决心将教学研究与现实政治脱钩,并力求提出一套新的观点来。他率先把中国传统哲学作为认识史来思考,并以真善美概念为基础,综合各家所言,建构出一套中国哲学理论体系。

西方哲学的创始人泰勒斯说,哲学的意义在于“不将自己交给一个简单的信仰,而是不间断地探索本原”。

十一届三中全会后,中国共产党提出了改革开放的政策和“解放思想、实事求是”的口号,这无疑为学术界的学风转变起了巨大的作用。汤一介的写作活动进入了喷发期。在这期间他写了百余篇文章,出版了七本书,其中有三本是论文集,一本英文论文集。他要求自己“能在认真掌握材料的基础上经过自己的思考和认识水平来写作,不再写违心的、应景的和教条式的论文了”。

他从魏晋玄学这个方面开始了学术突破。这是他熟悉的领域,他的突破是对他父亲的魏晋玄学的补充。“因为他没有写完这本书,我的突破就是从这些方面突破。魏晋玄学家一代一代的传下来,每一个玄学家都会留下来一些他没有解决的问题,因而,下面的一个哲学家来解决(之前)的问题。(但是)他又留下来新的问题,又要后面的人帮他解决,所以这样哲学才有前进,我们才可以找出魏晋玄学的内在逻辑,发展理路,所以,我就选择了这样一个角度来考虑魏晋玄学的发展。”

1983年汤一介提出“真、善、美”的问题,认为可以用“天人合一”、“知行合一”和“情景合一”来对应和说明中国对真、善、美的看法。后来他受到学者余英时的启发,又研究儒家“内在超越”的问题、道家“内在超越”的问题,还有中国佛教禅宗的“内在超越”问题。

1984年,以北京大学哲学系为核心,组建了中国文化书院,汤一介任院长。书院举办了四届反响巨大的“文化系列讲习班”,还举办了有数万学员参加的“中外文化比较研究”函授班,推动了当时的文化启蒙运动。

到1990年代,他又针对美国学者亨廷顿提出的“文明冲突论”,提出“和而不同”的问题:是不是孔子的这一思想可以为“文明共存”,为多元文化提供某些思想资源?再后来他讲“新轴心时代”的问题,再后来就讲中国现代哲学的三个“接着讲”,即对哲学不能“照着讲”必须“接着讲”:第一个是怎么样接着中国传统哲学讲;第二个是怎么样接着西方哲学来讲;第三个是怎么样接着马克思主义哲学来讲。必须“接着讲”,不能照着他们来讲。完全照着他们讲,一是不一定适合当今中国的社会,另外一个,这个学术就不能得到发展。一直到生命的最后阶段,他还在思考文化中“普遍价值”的问题。

两年前北大的一次学术活动上,我有幸见到了汤一介先生。在会后的宴席上,汤先生话语不多,内敛而沉静,给人的印象是一位恂恂儒者。但遇到相熟的亲朋故旧,他就显得很开心,他会很亲切地握紧对方的手,点头致意。那一刻,他笑得像个孩子。自始至终,他的妻子乐黛云老师一直守在他身边。

造就大师的时代密码

很多人对“国学”有误解,认为“国学”就是传统和保守的代名词。实际上,中国近代的诸位国学大师几乎都是中西兼修、古今皆备,像陈寅恪、季羡林,像汤用彤等。

基于深厚传统的国学恰恰具有强大的辐射力和吸纳力。汤一介倡导弘扬儒家文化的宗旨就证明了这一点:“放眼世界文化潮流,传承儒学思想精粹,阐释儒学特殊理念,寻求儒学普遍价值,创构儒学新型体系”。

2014年5月4日,中共中央总书记习近平到北京大学人文学院,亲切看望了87岁高龄的汤一介先生。在汤教授的研究室里,习总书记同他促膝交谈,了解《儒藏》的编纂情况,赞扬他为中华优秀传统文化的继承、发展、创新做出了重要贡献。显然,他是被当做国宝来对待的。

但是,像所有真正的大师一样,他从来不认为自己有资格当大师。并且认为“自上个世纪后半叶到现在为止,我也没看到一个真正可以称得起‘大师的学者。我所比较欣赏的,在1949年以后有两个学者,一个是费孝通,特别是费孝通晚年,他并不高调,他比较低调。但是他提出的三个思想:多元一体、文化自觉、文明共存,我觉得对中国讲应该有很大的影响。第二个我比较佩服的学者是华东师大的,也是已经去世的教授叫冯契。他是一个马克思主义者,但是他这个马克思主义是有他非常鲜明的特点。他希望把马克思主义和中国传统哲学,特别是中国儒家思想,还有西方所谓的‘分析哲学,把它们结合在一起。他认为中国哲学的根本问题是‘性与天道的问题。”

在自由和不自由之间,他察觉了造就大师的时代密码。他深刻地指出:如果思想要定于一尊的话(旧指思想、学术、道德等以一个最有权威的人做唯一的标准),很难产生大师。必须有自由思想,才可以产生大师。

因为,自由是一种真正的创造力。