大中型土壤动物对内陆盐沼沿退化序列环境的指示研究

罗金明,尹雄锐,叶雅杰,王永洁

(1.齐齐哈尔大学理学院 化工学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006;2.水利部松辽委员会流域规划与政策研究中心,吉林 长春 130021)

土壤动物受栖息环境的影响往往表现出一定的空间分布格局,而土壤动物分布的空间格局既取决于自身的特征[1],又与栖息环境密切相关[2],这就导致某些种群会对外在环境的变化做出敏感的反应,利用这种反应就能深入的了解环境演变的过程及其机理,也能为环境保护提供参考。事实上,自然环境的演变(例如温度与湿度的变化[3])以及人为的扰动,都可能导致土壤动物种群时空特征发生显著的变化[4-6]。当湿地生态系统受到外来扰动的胁迫时,土壤动物群落会对环境变化做出响应并最终与环境相适应[7]。例如Maria等[8]发现降低亚马逊雨林枯枝落叶层的湿度能导致该地区蜘蛛(Araneae)多样性显著增加,干旱则是限制像弹尾目(Collembola)、甲螨(Oribatida)等对土壤湿润度依赖较高的节肢动物种群密度的重要因素[9]。有机质层的循环受到干扰可能对土壤动物多样性带来致命的冲击,且需要花相当长的时间才可能恢复[10]。由于土壤动物本身是生态系统的一部分,除了对环境的变化做出响应外它们对环境的演变也起着至关重要作用[11],因此土壤动物的分布格局或者本身特征可以为湿地水环境的变化提供良好的指示作用,甚至会比直接利用土壤的理化性质探讨环境的变化更有效[12],而且使用具有指示功能的生物来监测环境的变化不仅有助于在环境退化的初期就能探测到变化,还有利于评估环境质量改善的效率[3]。

松嫩平原中西部地势地平,发育了大面积的盐沼湿地,从小尺度来看该区域湿地表现出沼泽、草甸土和草原镶嵌分布的格局。受人为扰动和自然影响松嫩平原西部湿地已经发生了明显的退化,但我国对土壤动物与环境关系的研究集中在森林、耕地以及草原系统上[13-14],尚没有开展对内陆盐沼湿地中土壤动物多样性面对干旱的扰动下的响应的专项研究;另一方面,尽管人们对土壤动物进行了大量的研究,但还是仅了解其中很少一部分,即使对已经认识的土壤动物种类的分布以及多样性规律仍然知之甚少[15]。内陆盐沼系统的演变往往与区域环境的干扰密切相关,研究区域尺度土壤动物与水环境变化的响应规律对于湿地水环境变化的预测和保护十分重要。

本研究在扎龙湿地选取具有代表性的实验小区进行了布点监测和采样分析,通过研究典型盐沼湿地系统退化序列下大中型土壤动物的空间格局及与土壤环境的关系,旨在探讨该区域大中型土壤动物对湿地系统退化的指示效应,为该区域湿地保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

扎龙湿地处于我国松嫩平原西部的乌裕尔河的下游地区,总面积2100 km2,其中芦苇(Phragmitesaustralis)沼泽的面积在60%以上,是我国最具典型性和代表性的内陆湿地生态系统之一,也是丹顶鹤、白枕鹤、白鹳等珍稀动物的栖息繁殖地。试验区位于扎龙湿地的齐林岛村(47°17′57″ N,124°27′03″ E),海拔145~151 m,属于半湿润—半干旱气候,多年平均降雨量420 mm,蒸发量高达1489 mm[16]。植被由芦苇、狭叶香蒲(Typhaangustifola)、寸草苔(Carexduriuscula)、拂子茅(Calamagrostisepigeios)、虎尾草(Chlorisvirgata)、羊草(Leymuschinensis)、碱蓬(Suaedaglauca)和香蒲(Typhaminima)等17个属,11个科组成。景观类型按海拔高度的变化依次为芦苇/香蒲沼泽(覆盖度85%以上,海拔高度145.1 m)―寸草苔/拂子茅苔草草甸(覆盖度80%以上,海拔高度145.5 m)―虎尾草/羊草草甸草原(覆盖度40%~60%,海拔高度145.6 m)―裸地(覆盖度小于5%,海拔高度145.7 m)4种组成,这种顺序实际上也代表了该地区典型湿地植被退化过程的演替序列。在研究区按4种代表性植被类型依次布点,定义为A、B、C 和D(图1),A(齐林村)到D(东升水库)的直线距离为1500 m,浅埋地下水和地表水属于HCO3-Na型弱矿化度地下水[16]。

2012年5月在各取样点选择0.5 m×0.5 m样方,分别取土样0~5 cm,5~10 cm,10~15 cm和15~20 cm分类鉴别土壤动物,同时取部分土样回室内分析土壤物理特性和化学特征,各样点取 3个重复。

图1 研究区典型的植被-土壤景观及取样点布设Fig.1 Soil-vegetation landscapes in scale of 1800 m in study site and sampling design 羊草 L. chinensis;碱茅 Puccinelia micrandra;虎尾草 C. virgata;寸草苔 C. duriuscula;圆叶碱毛茛 Ranunculus cymbalaria;萹蓄蓼P. aviculare;芦苇 P. australis;三棱苔草 Bolboschoenus maritimus;香蒲 T. minima.

1.2 研究方法

土壤理化性质分析方法根据文献[17]。土壤有机质含量用重铬酸钾-硫酸氧化法测定,土壤盐分含量的水土比为5∶1,pH值的水土比为2.5∶1.0。环刀法测定土壤容重和孔隙度。碱化度(exchangeable sodium percent, ESP)以交换性钠(Na+)和阳离子交换量(CEC)的比值得到。

用手捡法收集土层当中的大中型土壤动物。将收集到的土壤动物对照尹文英[18]所著的《中国土壤动物检索图鉴》一书进行分类鉴定和数量统计,一般鉴定到属,同时统计个体数量。根据所捕获的土壤动物的数量占总捕获量的百分比进行划分,个体数占总数>10%为优势类群(+++),1%~10%为常见类群(++),<1%为稀有类群(+)[19]。

式中,Pi=ni/N,Pi为i个种的相对多度;S为类群数;ni为第i个种的个体数,N为群落中所有种的个体总数。

土壤动物与环境因子的关系的典范对应分析(CCA)用Canoco for Windows 4.5软件包完成。

2 结果与分析

2.1 土壤的理化性质

图2 土壤表层枯落物组成(点A为裸地而未示出)Fig.2 Composition of organic materials in surface horizon

地表枯落物是有机质的重要组成部分,对于湿地生态系统结构的稳定和功能体现具有重要意义[9]。从图2 可见,点A为裸地,没有明显的枯落物富集;B的枯落物总量为204.99 g/m2,其中枯枝和半分解物所占比例分别为22.7%和38.3%,腐殖质占39%。点C的有机质总量为377.86 g/m2,半分解物占44%,腐殖质占27%。点D的有机质含量最高,并且半分解物占42%以上。图3可知,样点A和B有较高的碱化度(ESP分别高达65%和40%)和pH(9.5~10.4),点B和C样区有机质表聚性的特征,以点C最明显,点D的有机质含量为4个样点最高,即使20 cm深度的有机质含量高达3%以上。

图3 土壤碱化度(ESP)、有机质(%)以及pH特征Fig.3 Exchangeable sodium percent (ESP), organic material (OM,%) and pH along soil profile at four spots

表1可知,点A的土壤结构紧实,孔隙度很低且毛管孔隙含量较低,容重在1.45以上。样点B和C都是表层的孔隙度较高、容重小(B含有31%的毛管孔隙,C为39%),表层能保持一定水分,20 cm以下土层的孔隙度明显减少,同时毛管孔隙含量也明显减小,其贮存水分的性能也减弱。样点D土壤质地轻,结构疏松,孔隙度较高,植物残根层(10~20 cm)的孔隙度高达62%,且主要以毛管空隙为主(含量为41%),即使在50 cm以下的土层其毛管孔隙度仍然高达34%,容重仅为1.33。

表1 4个取样点土壤的孔隙度和容重Table 1 Soil porosity and bulk density along profile of four locations

土壤水盐和pH值空间结构如图4。总体来看,沿着海拔高度从高到低的顺序各取样点土壤的含水率逐渐增加,其中点D的含水率显著高于其他3个取样点;盐分含量大小则正好相反,芦苇沼泽的盐分最低,都在0.1%左右;裸地土壤的盐分含量最高,且其表层的盐分最高(达1.02%)。

根据土壤动物和生境的相互影响的观点,在这种小尺度上土壤理化性质所表现出的差异必然会对其栖息繁殖的土壤动物种属和分布格局产生影响。

图4 各取样点不同深度水分和盐分剖面特征(2012年5月10日样品)Fig.4 Soil moisture and salt content along soil profile on 10th May of 2012

2.2 土壤动物空间分布与多样性特征

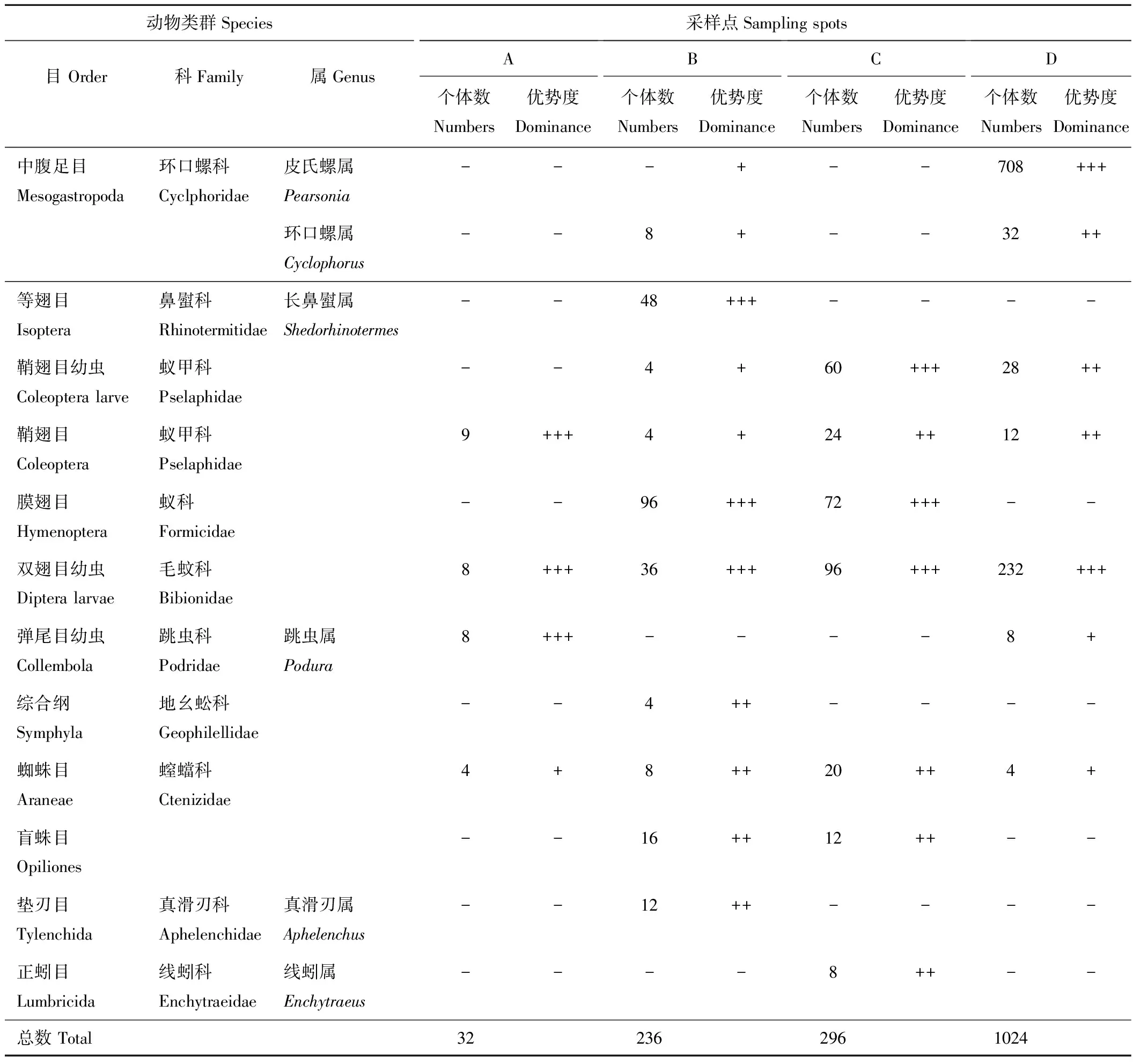

从表2可见,点A整个土壤剖面的大中型土壤数量和种属都是4个取样点最少的,仅4个属共计32只,优势类群为鞘翅目、双翅目以及弹尾目。点B的大中型土壤动物以膜翅目为主,共捕获膜翅目96只,占该样点所有大中型土壤数量的40%,等翅目(鼻螱科)和双翅目幼虫也是该样点的优势种群,分别捕获48和36只(占20%和15%),常见类群为弹尾目、蜘蛛目、盲蛛目和垫刃目;另外该样点土壤动物种类数是4个样点中最多的,共计有9个科10个属。点C大中型土壤动物数量比羊草草原区多,共计296只,优势种群为膜翅目和双翅目幼虫(分别占32%和26%),蜘蛛目和盲蛛目为常见类群。点D的土壤动物数量是4个取样点最多的(共计捕获1024只),以环口螺科的数量最多,占该取样点的大中型土壤动物数量的72%;其次是双翅目幼虫,数量为232只,占总捕获量的23%,以等翅目和鞘翅目为常见类群。

表2 各取样点的土壤动物多样性特征Table 2 Statistics of soil large-meso fauna in the research area

注:+++代表个体数/总数>10%,++代表个体数/总数1%~10%,+表示个体数/总数<1%,- 表示未出现的种群。

Notes: +++ means individual/total >10%, ++ for 1%-10%, + for <1%, - represents species undetected.

从图5可知,土壤动物个体密度和类群数表聚性明显,且不同取样点的分布格局存在差异。从土壤动物的个体密度表聚程度来看(图5a),按照如下顺序变化:点D>点C>点B>点A;点A土壤动物数量沿剖面分布为:0~5 cm共计8只,5~10 cm分布20只,10~15 cm为12只,15 cm以下几乎没有大中型土壤动物分布。其他样点的土壤动物都是表层土壤动物个体密度最高。从类群数来看(图5b),各取样点的表聚性也很明显,尤其是点C的表聚性最明显。不过点D的5~10 cm土层类群数却是整个土壤剖面最大的(7个科),0~5 cm土壤动物种群数为6种。此外,单位面积点B表层的类群数是4个样点最高的(具有10个科的土壤动物)。

图5 不同生境下土壤动物的个体密度(a)和类群数(b)在土壤中的垂直分布Fig.5 Vertical distribution of individual density (a) and groups (genera) of soil fauna under different habitant

土壤动物多样性特征可见(表3),多样性指数H与丰富度指数E呈正相关,E最高的是羊草草原的土壤(E=1.96),尽管芦苇沼泽大中型土壤动物数量最多,但是多样性指数却最小(H=0.91),而羊草草原种属多且土壤动物在各种属都有一定数量分布,和丰富度指数E结果相同。均匀度指数最高的裸地(J=0.95),与之毗邻羊草草原的均匀度仅0.76,芦苇沼泽的均匀度最低(J=0.47)。优势度指数最高的是拂子茅苔草草甸土(D=0.78),芦苇沼泽最低(D=0.47)。

2.3 土壤动物对环境梯度的响应

微地域内土壤动物与土壤环境因子关系十分复杂,通过排序则可以建立土壤动物变化与土壤因子的梯度关系[13]。利用典范对应分析(CCA,蒙特卡洛检验F=32.01,P=0.002)研究不同生境大型土壤动物的分布和环境因子差异对大型土壤动物群落的影响(表4和图6)。表4可见,排序轴I解释了66.8% 的生境和动物物种变化, 排序轴I和II解释了77.9%的生境和动物物种变化。此外,图6可以看出轴I将湿润的芦苇沼泽、草甸和相对干旱的羊草草原的土壤动物分开,排序轴II 则进一步将芦苇沼泽和苔草草甸的土壤动物区分开来。环境因子对土壤动物影响大小以及相关性为:土壤湿度、有机质、土壤碱化度、孔隙度和pH 对土壤动物的分布有较大程度影响(湿度对土壤动物的分布影响最大)。

表3 土壤动物群落多样性指数特征Table 3 Diversity index of soil fauna families at four spots

表4 土壤环境因子与排序轴相关关系Table 4 Interset correlations of environmental variables with Canonical correspondence analysis axes

根据图6还可知,环境因子可以分为两大类:湿度、有机质和孔隙度为一类,这些指标总体上反映湿地湿润和丰富腐殖质的特征;土壤碱化度和pH以及盐分为另一类,它正好是土壤盐渍化程度的3大指标,因此可知该区域土壤盐渍化的发展对大中型土壤动物分布格局有较明显的影响,土壤容重与盐分、土壤碱化度和pH在同一象限。

通过典范对应分析揭示了研究区大中型土壤动物可以分为:生活在水环境当中的土壤动物(水生型,例如腹足纲皮氏螺属和腹足纲环口螺属)、草甸季节性滞水且十分湿润的土壤动物(湿生型,例如等翅目和垫刃目)以及羊草草原相对较干旱的土壤动物类群(中生型,以弹尾目为代表),另外还有同时适应这些处境的土壤动物类群(即具有较宽的生态幅,以鞘翅目和双翅目为代表)。另外,点A和点B虽然毗邻,但是在地表植被受到破坏后,土壤性质发生了显著的变化,因而土壤动物种类也发生了显著的变化,点A几乎没有代表性土壤动物。

图6 土壤动物个体密度与环境因子的CCA排序Fig.6 Canonical correspondence analysis result based on large-meso faunal species scores with seven environmental variables 碱化度 Exchangeable sodium percent (ESP). 等翅目Isoptera; 垫刃目Tylenchida; 盲蛛目Opiliones; 膜翅目Hymenoptera; 蜘蛛目Araneae; 弹尾目幼虫Collembola; 中腹足目Mesogastropoda; 双翅目幼虫Diptera; 鞘翅目Coleoptera; 线蚓属Enchytraeus.

3 结论与讨论

松嫩平原中西部发育大面积的河漫滩盐沼湿地,且湿地在小尺度内表现出沼泽、草甸以及盐渍化草原相间的微域空间结构。从本研究得到结果来看,这种微域土壤动物与土壤因子的作用是相互影响和制约的,一方面土壤环境因子直接影响土壤动物的种类组成和数量,另外大中型土壤动物对土壤环境有十分明显的指示作用。

芦苇沼泽区表层常年或者大部分时间被水浸泡,在土壤表层繁殖大量的腹足目(例如环口螺属),而其他种类的土壤动物则分布在5 cm以下的土层,所以点D表层土壤动物个体密度最大,但是种群密度却小于亚表层,这也是导致该样点的多样性指数较低原因。而其他样地地势稍高,所繁殖的土壤动物种群都以湿生或者中生为主,土壤表层有机质最高,孔隙结构好,所以个体密度和种群密度都表现出明显的表聚性。国外研究也证实土地利用、土壤养分、pH、土壤湿度等与土壤动物群落有密切的联系[3]。近几十年来,过度的人为活动使湿地土壤理化环境恶化,土壤迅速碱化(主要体现在碱化度和pH的迅速增加),另外在松嫩平原西部地区地表有植被的盐渍化区土壤碱化度都是亚表层最高,而土壤动物则主要分布在枯落物层和土壤表层,本研究中土壤碱化度和pH与2个分类轴的相关性都十分显著,并且点A土壤当中栖息的土壤动物无论个体密度还是种群密度都明显小于毗邻的羊草草原区。

研究表明,森林地区的湿度对土壤动物种群具有十分重要的影响[8]。结果表明,土壤湿度同样是影响盐沼湿地土壤动物种群密度的一个重要因素。拂子茅苔草甸区地表具有丰富的枯枝落叶,同时土壤湿度明显高于羊草区,所以其土壤动物个体密度高于羊草区。羊草草甸草原地区地势较高,热量条件优于其他样区,而热量条件也是影响土壤动物多样性的重要因素[9],这可能是羊草草原区的土壤动物种群密度较其他样点都高的原因。有机质层对土壤动物的生存与繁殖也极其重要,有机质层的循环过程受到干扰则可能对土壤动物多样性带来致命的冲击[10,12]。

本研究从海拔由低到高取样顺序正好是该地区盐沼退化序列,而这种环境梯度下所出现的土壤动物分布格局可以用来指示湿地水环境的变化过程。本研究通过典范对应分析,发现环口螺科、等翅目和垫刃目以及弹尾目对湿地水环境具有较强的指示作用,其中环口螺科对应常年或者经常性滞水的沼泽环境,弹尾目则主要在地势较高且土壤湿度相对干旱的羊草草甸草原分布。本研究仅分析了春季大中型土壤动物对湿地微环境梯度的响应,如果能开展年内不同月份以及年间大中型以及小型土壤动物多样性指数的变化特征,则能进一步揭示对该区域湿地退化过程及机理。