急倾斜煤层巷道放顶煤开采合理区段煤柱高度的研究

宋 杰

(长治职业技术学院,山西 长治 046000)

急倾斜煤层巷道放顶煤是指:一个采区内沿倾斜方向按照一定标高(15~30 m)划分若干个区段,在每个区段的下部布置放煤巷道(运巷),上部布置回风巷道;在放煤巷道内均匀布置放煤小眼,采用爆破等手段使顶煤放出[1]。现场实践表明,巷道受动压影响的强弱,与巷道保护煤柱高度紧密相关。因此,护巷煤柱合理高度的确定,对缓冲上区段矸石冲击巷道、维护放煤巷道的稳定、改善开采效果有着重要意义。目前国内外有关区段煤柱高度研究大多是零散的、不系统的[2-3]。本文以大汉沟急倾斜煤层巷道放顶煤区段煤柱为对象,采用理论分析和数值模拟相结合,研究了顶板应力分布特征、合理巷道位置,确定了煤柱合理高度,以供安全生产参考。

1 合理区段煤柱高度的理论分析

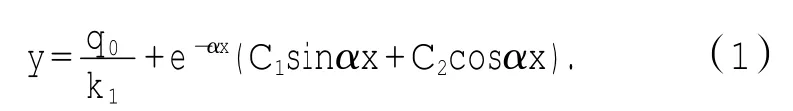

随着顶煤垮落顶板应力重新分布,且不断弯曲下沉;假设破碎后的顶煤力学性质,近似为弱弹性体,则其较完整的煤层顶板可看作两端为弹性基础的梁。由此,可得到顶煤垮落后采场力学模型[4],见图1。以工作面回采方向为x轴正方向,在x>0一侧,梁一端是实体煤;在x<0一侧,梁与松散顶煤连接,梁受到的上部反力呈连续分布。据文献[4],此时顶板挠曲线方程为:

式 中 :C1、C2为积分常数;α为阻力系数,α=为煤体Winkle地基系数;q0为顶板均布载荷,q0=Hγcosα。

松散顶煤上分布的压力pd为:

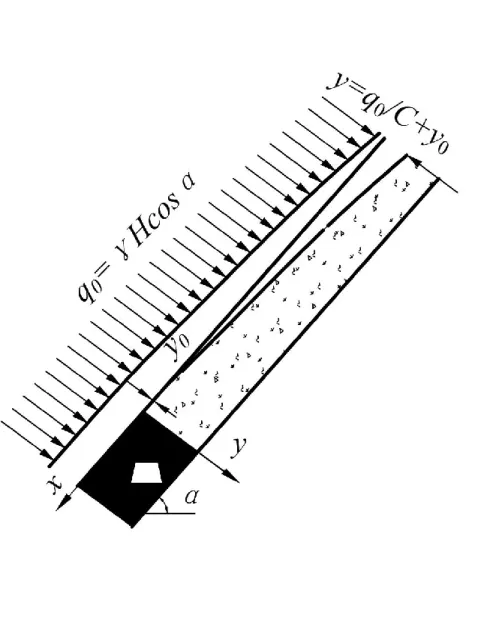

当x=0时,pd有最小值当 x→∞时,pd=q0.由此分析可知,在x=0处,作用于顶板上的压力发生突变,实体煤的压力出现应力集中达到峰值,而作用于松散煤体的压力为0[5],顶煤垮落后顶板压力分布规律,见图2。

图1 顶煤垮落后顶板力学模型

图2 顶煤垮落后顶板压力分布规律

2 煤柱高度的确定依据

从图2知,顶煤垮落后,实体煤顶板上形成呈指数分布的应力集中区。风巷要避开应力集中对其影响,有两个位置可选择。位置1,风巷上方不留煤柱,巷道处于零应力区,但巷道一帮为采空区,支架架设困难且易失稳,易受到采空区滚落大块煤矸的冲击。位置2,风巷避开了高应力区的影响,并由上方煤柱的保护不会出现矸石冲击状况。

据式(2),实体煤顶板上的应力在煤体属性分界处达到最大,往x轴正方向逐渐衰减。再据计算和现场实际观测,应力集中区高度值不小于3~5 m,若将风巷布置在实体煤内,巷道维护状况可能得到一些改善,但却浪费很多煤炭资源。因此,位置2不可取。

若取位置1,巷道一侧必然留设煤柱。若留1~2 m高的窄煤柱,按理论分析巷道处于应力集中区。但在实际生产中,由于小煤柱先后受到巷道掘进、放煤小眼掘进和初采爆破的影响,初采后整个煤柱已处于塑性破碎状态,承载能力很小。因此,初采后应力集中必然将向巷道底板下方的实体煤转移,巷道处于应力降低区。虽然小煤柱塑性状态下承载能力很小,却能对冲击巷道的大块煤矸起到缓冲或垫层的作用。由此分析,煤柱高度应在1~2 m左右;如煤层特别疏松尺寸可适当加大,但不能让煤柱起承载作用。

3 合理区段煤柱高度的数值模拟

采用FLAC3D软件进行数值模拟,模型长×宽×高=38 m×30 m×22.5 m;开掘风巷(上巷)30 m,风巷断面矩形,2 000 mm×2 500 mm。模型划分99 620个单元,105 703个结点。模拟煤层平均厚度6 m,煤层倾角45°,工作面顶板14.0 m,底板15.3 m,上覆岩层重力按均布载荷施加在模型的上部边界。模型的四个侧面为位移边界,限制模型的水平位移,模型底部为固定边界,限制水平位移和垂直位移。

图3为煤柱高度2.0 m时的巷道围岩塑性破坏特征、垂直应力、剪切应力、水平应力分布云图。从图看出,上区段回采完后,采场顶板岩体以剪切破坏为主。图3-a中回风顺槽两帮塑性破坏区深度约3.5 m,顺槽顶板煤柱完全破坏,但采用合理支护时,煤柱仍能发挥挡矸作用。图3-b垂直应力显示,巷道顶板中部垂直应力较小,说明煤柱已发生塑性破坏,依靠自身结构已不能起到支撑冒落矸石的作用,为保证下区段工作面安全,必须采取挂网等措施。图3-c剪切应力分布云图,剪切应力最大值位于煤层顶板岩层当中,回风顺槽围岩剪切应力较小约2.0 MPa左右。图3-d水平应力显示,回风顺槽围岩水平应力较小,说明位于工作面采动应力降低区,在此布置巷道,利于支护和维护。

图3 2.0 m区段煤柱巷道破坏情况

4 结束语

1)较完整的煤层顶板可看作两端为弹性基础的梁,巷道上方留设1~2 m区段煤柱可对冲击巷道的大块煤矸起到缓冲或垫层的作用。2)区段煤柱高度为2 m时巷道能保持稳定,该煤柱高度是合理的。为保证下区段工作面安全,必须加强顶板煤柱的整体性,采取挂网等措施。

[1]李东明,赵伏军.急倾斜煤层巷道放顶煤开采放煤巷道的布置[J].煤炭技术,2007,26(6):51-54.

[2]朱川曲,缪协兴.急倾斜煤层顶煤可放性评价模型及应用[J].煤炭学报,2002,27(2):134-138.

[3]刘年平,王宏图,袁志刚.急倾斜煤层顶煤可放性识别的支持向量机模型[J].煤炭学报,2010,35(11):1 859-1 862.

[4]杨虎雄.急倾斜煤层巷道放顶煤开采合理工艺参数研究[D].太原:太原理工大学,2013.

[5]王卫军,朱川曲,谢东海,等.急倾斜煤层巷道放顶煤理论与实践[M].北京:煤炭工业出版,2001.