高聚合度聚磷酸铵的合成及表征

方 芳,刘代俊,陈建钧

(四川大学化工学院,四川成都 610065)

聚磷酸铵(简称APP)是近几十年迅速发展起来的一种高效无机阻燃剂,其N、P两种阻燃元素含量高、热稳定性好、对环境无污染,是今后阻燃剂发展的重点方向之一。国外产品常见聚合度可达几百甚至上千以上,而国内生产的APP平均聚合度较低[1],并存在产品不纯、易吸潮、热分解温度低等缺点[2],故研制出具有较高聚合度的、溶解度较小的APP显得十分必要。笔者以磷酸氢二铵为原料,五氧化二磷、尿素、三聚氰胺为氨化缩合剂,氮气为保护气合成了高聚合度APP,本方法所合成的聚磷酸铵的平均聚合度大于1000,且在水中的溶解度较小,具有较好的推广前景。

1 实验部分

l.1 主要药品及仪器

药品:五氧化二磷、磷酸氢二铵、尿素、三聚氰胺,均为分析纯;德国科莱恩无卤阻燃剂Exolit 422 APP;氨气和氮气均为钢瓶气。

仪器:DF-101D型集热式恒温加热磁力搅拌器;FA2204B分析天平;Nicolet 6700型红外光谱仪;X′PertProMPD型X射线衍射仪;NDJ-79型粘度计。

1.2 聚磷酸铵的制备和分析测定方法

磷酸氢二铵、五氧化二磷、尿素、三聚氰胺,按物质的量比为 1∶1∶0.3∶(0.02~0.14)称量,研细并混合,常温下放入反应釜,打开油浴搅拌,升温至设定反应温度,保温300 min,停止加热,冷至室温后取出样品待测。

产品的分析测定主要采用下列方法:

1)结构确定:XRD、傅里叶变换红外光谱法;2)磷含量测定:聚磷酸铵化工行业标准HG/T 2770—2008《工业聚磷酸铵》;3)热稳定性测定:热重分析;4)水溶性测定:参考文献[8];5)聚合度测定:粘度法。

2 实验结果与讨论

2.1 聚合温度对产品聚合度的影响

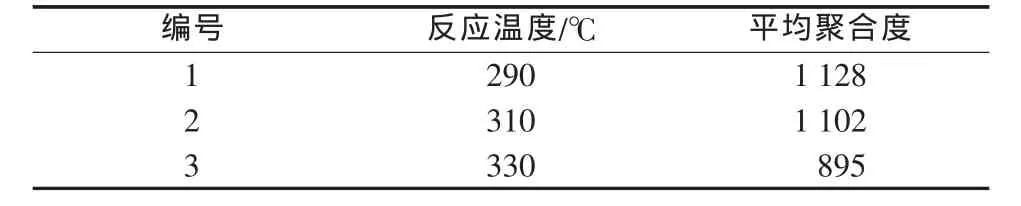

反应温度是产品聚合度的重要影响因素,在氨气气氛下,反应时间为300 min,不同反应温度下得到的产品的聚合度列于表1。由表1可知,当温度高于290℃以后,产品的平均聚合度有下降趋势,这可能是由于聚磷酸铵在高温下会部分断链,分解为短链,从而降低了平均聚合度,所以反应温度在290~310℃较为适宜。

表1 不同反应温度下所得聚磷酸铵产品的聚合度

2.2 产品结构分析

2.2.1 X射线衍射分析

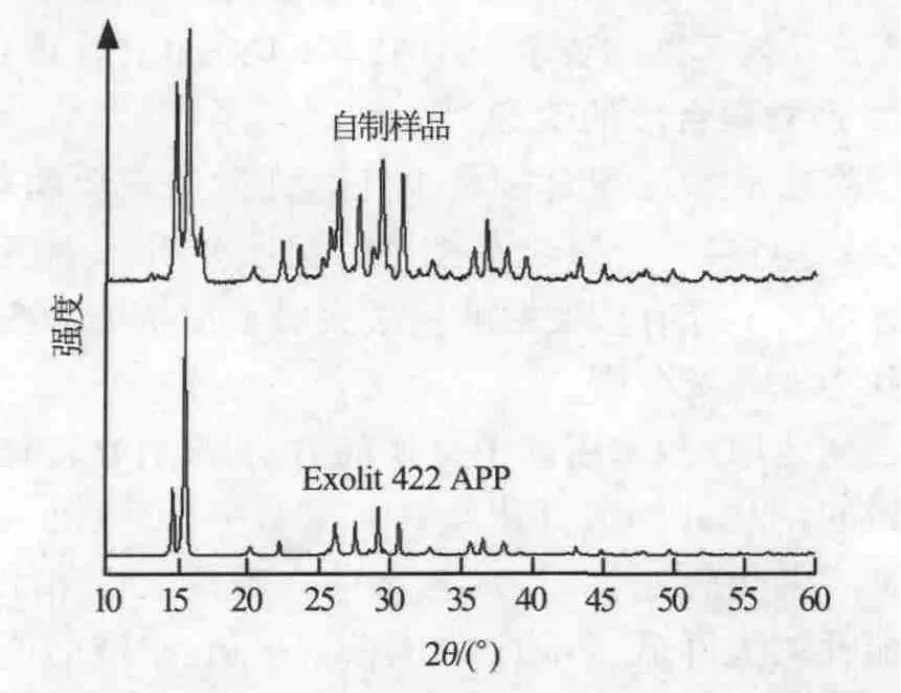

产物结晶结构采用固体粉末X射线衍射法测定,实验用X′Pert Pro MPD型X射线衍射仪,Cu靶Kα辐射。并与Exolit 422 APP及美国粉末衍射标准联合委员会JCPDS卡中的22-0062谱图进行对比,所得结果见图1、图2。

图1 自制APP与Exolit 422 APP的XRD谱图

图2 自制APP与Ⅱ型APP的标准XRD谱图

从文献[3-4]可知,根据APP样品25°以下的特征衍射峰出现情况可以定性判断APP的晶型种类。衍射角在16°附近,Ⅰ型APP有3个衍射峰,Ⅱ型有2个衍射峰;而当衍射角在20~23°,Ⅱ型为双衍射峰,而Ⅰ型则没有衍射峰。

由图1、图2可见,Exolit 422 APP在衍射角为16°附近有 2个衍射峰,而在 20~23°为双衍射峰;而自制产品在衍射角为16°附近出现3个衍射峰,所以自制产品并非纯的Ⅱ型APP其中可能含有Ⅰ型。但是相比Exolit 422 APP,自制产品的谱图更接近美国粉末衍射标准联合委员会JCPDS卡中的22-0062的谱图。

2.2.2 傅里叶变换红外光谱分析

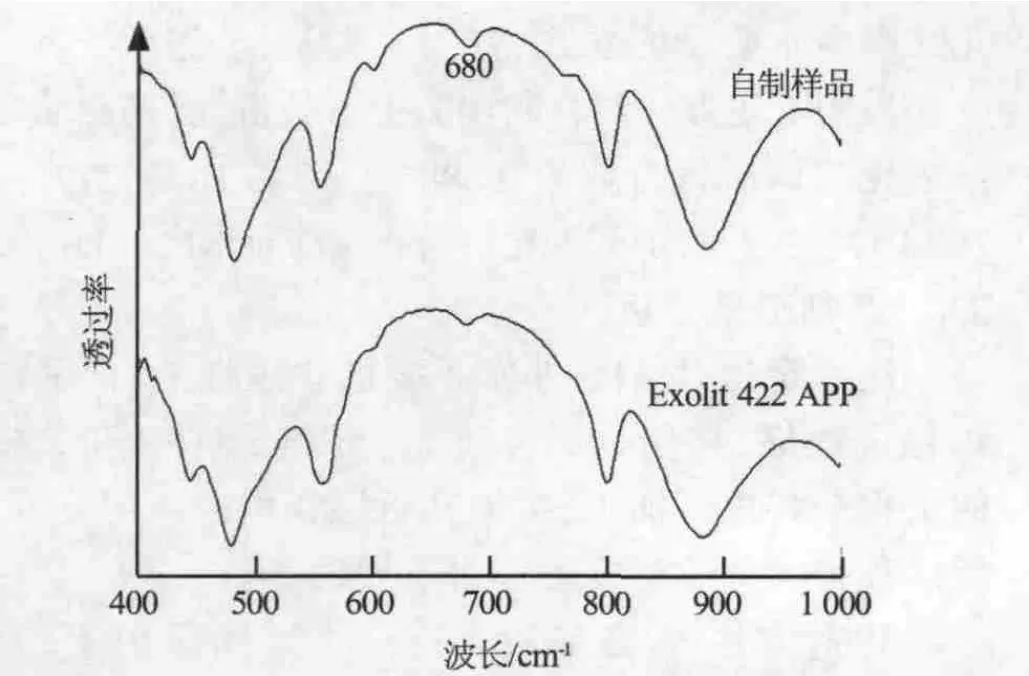

使用Nicolet 6700型红外光谱仪,Br压片,进行红外光谱分析,并与Exolit 422 APP红外光谱图对比,结果见图3、图4。

图3 产物的红外光谱图

图4 红外光谱局部放大图

由图3看出两种物质的红外谱图基本相同。文献[5]中显示Ⅰ型 APP 在 600、680、760 cm-1附近出现吸收峰,而Ⅱ型APP则在上述3个波数附近不出现吸收峰;而文献[6]认为680 cm-1处的吸收峰是由于晶格缺陷造成的,Ⅰ型和Ⅱ型在此位置均有吸收峰出现,而非特征吸收峰。

为观察方便,将波长范围400~1000 cm-1的红外谱图放大,如图4所示。由图4可见,自制APP和Exolit 422 APP在600、760 cm-1附近均没有吸收峰,而在680 cm-1处均有一个很小的吸收峰。结合XRD谱图结果,确定自制产品中含有少量Ⅰ型APP。

2.3 磷含量测定

磷含量测定按聚磷酸铵化工行业标准HG/T 2770—2008执行。

实验测定方法:称取约0.5 g试样置于150 mL烧杯中,加水湿润,加入10 mL硝酸溶液于电炉上加热至沸并保持10 min。取下烧杯,待冷却后转移至250 mL容量瓶中,加水至刻度,摇匀。

移取10 mL实验溶液置于烧杯中,加10 mL硝酸溶液、80 mL水,加热至沸后取下烧杯,加入35 mL喹钼柠酮溶液,搅拌以促进沉淀沉降。静置冷却后,在烧杯中洗涤沉淀5~6次。最后将沉淀全部转移至玻砂坩埚中,用水洗涤3~4次。将玻砂坩埚连同沉淀于180℃±5℃下干燥45 min,称量。

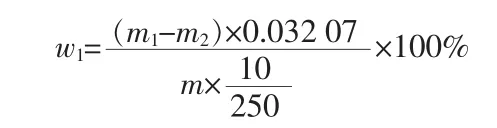

五氧化二磷含量以五氧化二磷的质量分数w1计,数值以%表示,按下式计算:

式中:m1为磷钼酸喹啉沉淀和坩埚的质量,g;m2为坩埚的质量,g;m为吸取试样溶液相当于试样的质量,g;0.03207为磷钼酸喹啉摩尔质量换算为五氧化二磷摩尔质量的系数。

采用上述方法对自制样品进行分析,所得产品中五氧化二磷质量分数为74.88%,满足HG/T 2770—2008对Ⅱ类产品中五氧化二磷含量的要求(≥71.0%)。

2.4 产物热重分析

热稳定性是APP非常重要的物理性能,产品的热稳定性好,初始分解温度高,有利于APP和更多的工程塑料进行加工,扩大其阻燃领域的应用范围,所以其初始分解温度是非常重要的参数。

测定方法[7]:在 60 mL/min 的氮气保护下,以10℃/min的升温速度对产品进行热重-差热(TGDTA)分析。所得结果见表2。

表2 APP分解温度

由表2可知,自制APP的初始分解温度与Exolit 422 APP比较接近,但第二阶段分解温度还有一定差距,可见自制APP的热稳定性有待提高。文献[7]提到氨化不足会对产品的分解温度产生影响。

2.5 产物水溶解度分析

聚磷酸铵作为一种提高材料阻燃性能的添加剂,如果应用在潮湿环境中,将会很容易从材料内部迁移至表面,从而影响阻燃效果。所以水溶性就成了评价聚磷酸铵好坏的一个至关重要的指标。

测定方法[8]:将 1 g 样品悬浮于 50~100 mL 去离子水中,在25℃下恒温搅拌60~120 min,然后用离心分离器分离至澄清,使未溶解的APP样品沉降在底部。除去上层清液5.0~10.0mL,放入已烘干至恒重(m0)的称量瓶中称重(质量为 m3),在 160℃±5 ℃下干燥,称量残留质量(m4),从残留物质量计算水溶解度。计算公式:

经分析检测产物溶解度为0.455 g(以100 gH2O计),基本为水不溶性产品,满足HG/T 2770—2008对Ⅱ类产品溶解度的要求[≤0.5g(以100mLH2O计)]。

2.6 产物聚合度的确定

聚磷酸铵的聚合度是决定其性质的重要物理、化学结构参数,对其吸水性、水溶性、热分解温度及晶体的类型等有重要影响。本实验采用粘度法测定产品的平均聚合度。

测定原理:采用离子交换的方法把APP转化成聚磷酸钠(NaPP)或其复盐并溶于水中,形成的聚磷酸钠溶液呈碱性,聚磷酸盐溶液在碱性条件下水解可能性大大降低,再通过测定其10 g/L溶液的增比黏度ηsp,利用Pfanstiel R的经验公式(见下式)求得APP的平均聚合度。

因为黏度法是一种相对的方法,必须有已知聚合度的聚磷酸铵进行参照,所以选用Exolit 422 APP,该产品用核磁共振法测得的聚合度大于1000。

测定方法[9]:精确称取(1.000±0.005)g 聚磷酸铵样品,放入300 mL高型烧杯中,加入60 mL蒸馏水和30 g阳离子交换树脂,搅拌条件下交换1.0 h。过滤,用30 mL蒸馏水分3次洗涤烧杯、阳离子交换树脂和漏斗,并将洗涤液一并转移至100 mL容量瓶中,加蒸馏水至刻度,用G3砂芯漏斗过滤后用来测定增比黏度。

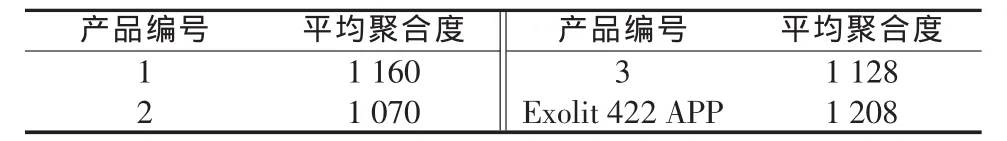

本实验中黏度采用NDJ-79型粘度计的Ⅲ号测定组的0.5号转子测量。校正零点后,将待测液体放入测量容器,水浴(25℃±0.5℃)保持5 min进行测定。最终得到Exolit 422 APP和自制APP的聚合度,列于表3(1、2、3号产品均为最优条件下重复得到的产品)。由表3可以看出,自制Ⅱ型聚磷酸铵的聚合度基本集中在 1000~1200,接近 Exolit 422 APP,故可推测若用核磁共振法测定自制产品聚合度应高于1000,所以满足HG/T 2770—2008对Ⅱ类产品平均聚合度的要求(≥1000)。

表3 APP聚合度测定结果

3 结论

1)n(五氧化二磷)∶n(磷酸氢二铵)∶n(尿素)∶n(三聚氰胺)为 1∶1∶0.3∶(0.02~0.14),在常压下可以合成平均聚合度大于1000的聚磷酸铵。2)XRD、红外光谱表征结果表明,所制备的产品为Ⅱ型APP,在水中的溶解度为0.455 g(以100 g H2O计);P2O5的质量分数为74.88%;初始分解温度为302℃,性能接近Exolit 422 APP产品。

[1]傅亚,陈君和,贾云,等.高聚合度Ⅱ-型聚磷酸铵的合成[J].合成化学,2005,13(6):610-613.

[2]楼芳彪,陆凤英,白瑞瑜,等.结晶Ⅱ型聚磷酸铵的制备方法及检测方法:中国,1629070[P].2005-06-22.

[3]马永轩.聚磷酸铵的晶体结构[J].东北林业大学学报,2001,29(2):130-133.

[4]章元春,杨荣杰.低水溶解度聚磷酸铵的制备与表征[J].无机盐工业,2005,37(3):52-54.

[5]孙才英,骆介禹,苏晓丽.用红外光谱法测定聚磷酸铵晶体结构[J].东北林业大学学报,2004,32(1):94-95.

[6]Yi Deqi,Yang Rongjie.Study of crystal defects and spectroscopy characteristics of ammonium polyphosphate [J].Journal of Beijing Institute of Technology,2009,18(2):238-242.

[7]骆介禹,骆希明,孙才英,等.聚磷酸铵及应用[M].北京:化学工业出版社,2005.

[8]陈文彦.非五氧化二磷路线制备聚磷酸铵的合成与表征[D].上海:华东理工大学,2011.

[9]王清才,杨荣杰,何吉宇,等.粘度法间接测定聚磷酸铵聚合度研究[J].无机盐工业,2007,39(3):55-57.