近海可再生能源发电研究综述与展望

吴 峰,鞠 平,秦 川,李 龙,陶爱峰,孙黎霞

(1.河海大学能源与电气学院,江苏南京 210098;2.可再生能源发电技术教育部工程研究中心,江苏南京 210098;3.河海大学港口海岸与近海工程学院,江苏南京 210098)

海洋覆盖着地球70%的表面,蕴涵着巨大能量,据估算其能量总和大大超过了目前全球能源的需求。在现有的技术条件下,可利用的海洋能主要分布在近海。近海能源是清洁的可再生能源,科学地开发和利用对缓解能源危机和环境污染问题,具有重要意义。我国东部海岸线漫长,近海可再生能源资源丰富,而恰好我国东部沿海地区经济发达、电力负荷密集、电网强大,这些都为大规模的开发和利用近海可再生能源创造了有利条件和动力。与此同时,我国正在实施海洋资源和可再生能源开发的发展战略,近海可再生能源作为一种重要的海洋资源和清洁能源,其开发和利用是国家发展战略的必然要求。由此可见,近海可再生能源将成为中国未来能源结构中的重要组成部分。

近海可再生能源主要有近海风能、波浪能、潮流能、温差能、盐差能等。其中,相对于其他近海能源而言,近海风力发电技术比较成熟,已经进入了商业化运营阶段[1-19];波浪能和潮流能发电技术近年来取得了长足进步[20-39],各国科技工作者开发了多种发电装置,部分已经建成了试验电站,随着相关技术的进一步发展,波浪能和潮流能发电系统将成为继风电之后实现商业化运营的可再生能源;温差能和盐差能由于受技术条件限制,距离实际开发利用还有相当距离。因此,目前可利用的近海可再生能源主要包括近海风能、波浪能和潮流能。

需要指出的是,波浪能和潮流能发电系统虽然取得了可喜的进展,但波浪能和潮流能装置的可靠性差是制约其不能实现商业化运营的主要因素之一。此外,当风暴潮来临,漂浮的波浪能和潮流能发电装置很容易被损坏,这样不仅由于装置损毁造成经济损失,同时还对过往船只、海上建筑物和海堤的安全产生巨大威胁。因此不管是从提高波浪能和潮流能发电装置可靠性还是从海域和海岸的安全性出发,都必须有可靠的固定和承载波浪能和潮流能发电装置。与此同时,值得注意的是,近海风力发电装置的基础平台技术成熟[4],如果能够利用近海风电的基础平台,融合近海风力发电、波浪能发电和潮流能发电,构建近海可再生能源综合发电平台,不仅能够大大提高近海可再生能源发电系统的可靠性,还为近海可再生能源的商业化运营奠定基础。

1 研究综述

近年来,世界各国在近海可再生能源发电方面开展了广泛研究,主要研究包括4个方面的内容,即风力发电,波浪能发电,潮流能发电,近海可再生能源综合发电。

1.1 风力发电

近海风能资源丰富,海上风力发电近年来发展迅速,截至2011年底,世界海上风力发电累计装机容量已达4 GW。世界各国相继建成了大型的海上风力发电场。我国自2004年开始在广东、上海、浙江、江苏、山东等沿海地区规划建设海上风力发电场,并于2010年在上海东海大桥建成了亚洲首座大型近海风力发电场。

目前对于近海风力发电的研究主要集中在以下几个方面:(a)近海风能资源的评估及近海风力发电场的选址[1-5]。一般来说,海上风资源的评估应基于数据监测和建模技术,而海上风力发电场的选址除了需要考虑风能资源、水深和海底地质条件以外,在总体规划时对海上建筑物、轮船航道、渔业生产和海生动物的生态环境等的影响也应考虑。(b)近海风力发电系统基础结构研究[2-4]。海上风力发电机组基础结构有重力式结构、单桩结构、三脚架结构、导管架结构和浮式结构,分别对应不同的水深和海床条件。其中单桩结构是目前海上风力发电场应用最多的一种结构,其次是重力式结构。(c)近海风力发电机组的研究[2-3,7-9]。目前海上风力发电机组容量主要集中在2 MW至5 MW。采用的发电形式主要有间接驱动的双馈感应发电机、直驱永磁发电机以及混合式发电系统。现在正在开发的近海风力发电机组容量将达6 MW至10 MW。(d)近海风力发电场接入方式[10-12]。一般情况下,近海风力发电机组按照一定的规律排列分布,经内部集电网络与海上升压变电站相连接,然后采用交流或者直流方式并网。(e)近海风力发电场的并网运行[13-19]。由于风力发电的随机性和间歇性的特点,会引起电网子系统之间的功率交换的快速变化,对电网的安全稳定运行产生了重要的影响。并网运行方向研究工作开展较多,成果也多,主要包括:风力发电机组及其元件的建模、风力发电场的等效建模、含风力发电场电网的安全稳定分析和控制以及电能质量问题等。

1.2 波浪能发电

波浪能方面的研究主要集中于波浪能发电装置及其控制器的开发。波浪能发电装置多种多样,按照能量转换方式进行分类,大致分为振荡水柱式、摆式、筏式、收缩波道、点吸收、鸭式等[20-27]。近年来建成的振荡水柱式波浪发电装置主要有英国的LIMPET(land installed marine powered rnergy transformer)、中国广东汕尾100 kW固定式电站。采用筏式波浪能利用技术的有英国McCabe波浪泵波力装置和海蛇(Pelamis)波能装置[23-24]。收缩波道电站有挪威的350 kW的固定式收缩波道装置以及丹麦的WaveDragon。点吸收式装置有英国的AquaBuOY装置、阿基米德浮子、PowerBuoy以及波浪骑士装置等。目前,由3台750 kW的海蛇波浪能发电装置构成的波浪能发电场已经在葡萄牙建成,并已进入商业化试运营。在波浪能发电系统的控制和并网技术方面,采用解耦控制技术跟踪波浪能最大功率,设计全功率的“背靠背”变换器及其控制策略,以满足波浪能发电系统并入电网运行的要求[28-32]。

1.3 潮流能发电

潮流能发电装置主要可以分成水平轴式和垂直轴式2种结构[20,33]。目前已研制成功的垂直轴式潮流发电装置[34]主要有:加拿大Blue Energy公司研制的试验样机,最大功率等级达到100 kW;意大利Ponte di Archimede International Sp A公司和Naples大学合作研发的130 kW垂直轴水轮机模型样机。此外,美国GCK Technology公司对一种具有螺旋形叶片的垂直轴水轮机(GHT)进行了研究。日本大学对垂直轴式Darrieus型水轮机进行了一系列的设计及性能试验研究[35]。在中国,哈尔滨工程大学较早地开展了垂直轴潮流能发电装置的研究,研制了40 kW的样机并进行了海上试验,同时在垂直轴水轮机的水动力学方面也开展了大量的理论研究[36]。中国海洋大学设计了基于柔性叶片的垂直轴潮流能发电装置[37],并对水轮机的结构、参数和性能进行了优化设计。

与垂直轴式结构相比,水平轴式潮流能发电装置具有效率高、自启动性能好的特点,若在系统中增加变桨或对流机构则可使机组适应双向的潮流环境[38]。英国Marine Current Turbine公司设计了世界上第1台大型水平轴式潮流能发电装置——300 kW的“Seaflow”,并于2003年成功进行了海上试验。该公司第2阶段商业规模的1.2 MW 双叶轮结构的“Seagen”样机也于2008年成功进行了试运行[33]。在中国,2005年浙江大学开始了潮流能发电装置的研究,2009年研制成功了25 kW的半直驱式潮流能发电机组,并进行了海上试验。2010年开发了20kW液压传动式潮流能发电装置,实现了平稳的功率输出和变桨距运行[39]。另外东北师范大学也开发了用于海洋探测仪器的2 kW低流速潮流能发电装置,并对其中密封、防腐等关键技术进行了研究。

1.4 近海可再生能源综合发电

目前在近海可再生能源综合发电系统方面的研究还很少。Rahman等[40]提出了基于海上风能和潮流能的混合发电系统,构建了仿真系统,通过仿真模型分析了潮流与海上风能之间的相关性,验证了混合发电系统的可行性。Da等[41]设计了风能和潮流能混合发电系统的控制策略,实现了两种发电装置的最大功率跟踪控制。在此基础上,Rahman等[42]研究利用潮流能发电机可在发电机状态和电动机状态灵活切换的特点,平滑风力发电系统的功率波动,使得风能和潮流能混合发电系统输出平稳的功率。

2 研究展望

2.1 研究思路

综上所述,近年来在近海可再生能源发电方面已经开展了大量的研究工作,成果主要集中在近海风力发电平台的设计和安装,近海风力发电机组的设计、控制和并网运行,以及波浪能发电和潮流能发电装置的设计和控制等方面。但这些工作都是以单一的近海可再生能源发电为研究对象,利用率低而且可靠性差。在近海可再生能源综合发电方面有一些初步的研究,但只涉及风能和潮流能,而且只是概念和初步仿真。

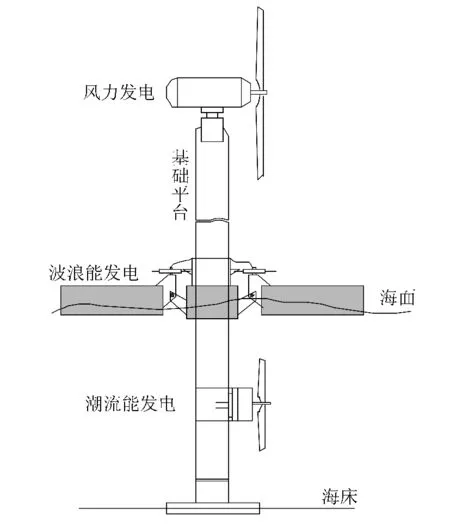

为此,笔者提出研究近海可再生能源综合发电,融合近海风力发电、波浪能发电和潮流能发电,发挥综合优势,提高发电的利用率和可靠性。该系统具有以下特性:(a)分别捕获位于海面以上几十米的风能、海平面上的波浪能和海平面以下的潮流能,垂直分布高度差达近百米;(b)发电装置具有不同的输出特性,风力发电的随机性较强,波浪能发电周期性变化,且具有一定的随机性,潮流能发电相对平稳,并可以精确预测;(c)近海可再生能源发电系统远离岸边,最远可达几十千米。这一系列特性对近海可再生能源综合发电系统的设计、分析、控制以及并网运行,提出了必须研究的一系列内容。

2.2 研究内容

近海可再生能源综合发电研究框架如图1所示,主要包括3个方面的研究内容。

a.近海可再生能源综合发电单元的构建。近海可再生能源综合发电单元是由风力发电、波浪能发电、潮流能发电装置组成的有机结合体,因此首先需要研究的内容是3种发电装置的融合,选择合适的基础结构,对发电装置进行优化组合及合理的空间布置,是提高综合发电能量转换效率,确保各发电装置安全运行的前提条件;研究综合发电单元内部各发电装置之间的电气连接方式和与之相适应的电力电子变换器,从而保证发电的可靠性。

此外,还需研究合理的近海可再生能源发电场内各综合发电单元的排列分布方式、电气连接方式和发电场接入电网方式,从而保证其并网运行。

b.近海可再生能源综合发电的建模。近海可再生能源综合发电的建模包含2个方面:(a)针对单个综合发电单元的建模,模型主要用于综合发电单元中各发电装置之间的交互性影响分析、协调控制和能量管理。在建模过程中,要考虑各种发电装置的详细模型以及综合发电单元内部的详细拓扑结构。(b)多个综合发电单元构成的近海可再生能源发电场的等效建模,模型主要用于发电场接入电网之后,对电网安全稳定的影响分析,以及含有近海可再生能源发电场电网的网源协调控制。在等效建模过程中,一方面要关注发电场对电网的整体输出特性;另一方面,模型要相对简洁、低阶。

c.近海可再生能源综合发电的控制。大规模的近海可再生能源接入电网,必然对电网的安全稳定产生重要影响。由于各发电装置的输出功率特性不同,首先应在不同的时间框架上,研究发电场的整体功率输出特性,然后特别针对发电场输出功率的随机性,分析其与电网之间的交互作用,研究发电场接入后对电网安全稳定和平稳运行的影响,特别是对电网的暂态稳定、频率特性、电压特性以及小扰动稳定特性的影响,为进一步研究和实现含近海可再生能源发电场电网的协调控制提供依据。在此基础之上,综合应用功率预测技术、广域测量技术和储能技术,以电网安全稳定和平稳运行为目标,研究控制策略和控制方法,以达到含近海可再生能源电网的协调控制。

2.3 研究方案

2.3.1 近海可再生能源综合发电系统的构建

近海可再生能源综合发电的系统构建,主要包括构成设计和电气连接方式两个方面。在构成设计方面主要是研究合适的近海可再生能源发电转换方式,并对其进行合理布置,构建一个稳定可靠的发电平台。在电气连接方面,主要是设计高效的电气连接和电力电子变换器界面,实现各种可再生能源发电装置的相互兼容以及与电网的可靠连接。

图1 近海可再生能源综合发电系统研究框架Fig.1 Research framework of hybrid offshore renewable energy generation system

2.3.1.1 近海可再生能源综合发电系统的构成

近海可再生能源综合发电系统一种可能的结构如图2所示,其主要研究各种近海可再生能源发电装置与基础平台相结合的方式。对于近海风力发电而言,主要是水平轴风机,与基础平台相结合的技术相对成熟。波浪能发电装置多种多样,不同的发电装置与基础平台相结合的方式不同。潮流能主要有两种发电形式,水平轴式发电装置效率高,自启动性能好;垂直轴式发电装置能够方便地适应潮流的双向发电,两种发电装置与基础平台上的结合方式不尽相同。另外,可用于综合发电的基础平台结构也多种多样。因此,在系统构成设计过程中,优化组合各种不同形式的发电装置和基础平台结构,使能量总体转换效率、基础平台和发电装置的兼容性以及系统运行的安全性等方面综合最优。

2.3.1.2 近海可再生能源综合发电系统的连接

近海可再生能源综合发电系统中各发电装置,通常采用不同的驱动方式和发电机类型,从而并网连接方式也相应不同。目前采用的驱动方式和发电机类型主要有间接驱动的双馈感应发电机和直驱永磁发电机。前一种方式,发电机直接并网运行,而后一种方式是通过全功率的“背靠背”电力电子变换器并网运行。在这种情况下,可能有以下2种不同的并网连接方案。

第1种为交流并网方式:直驱永磁发电机出口“背靠背”电力电子变换器的交流侧和间接驱动的双馈感应发电机的出口分别连接升压变后并连,然后通过交流输电线路与岸上电网相连。

图2 近海可再生能源综合发电系统结构示意图Fig.2 Schematic diagram of hybrid offshore renewable energy generation system

第2种为直流并网方式:所有的发电装置均采用“背靠背”电力电子变换器并网运行,在这种情况下,各发电装置在“背靠背”的直流侧并联,然后通过海底电缆与岸上的换流站连接,最后并入电网运行。

对以上两种方案从技术可行性、运行可靠性和建设的经济性等方面进行分析比较,进而确定最优的近海可再生能源综合发电并网方案。

2.3.2 近海可再生能源综合发电系统的建模

2.3.2.1 近海可再生能源综合发电单元的机理建模

近海可再生能源综合发电的机理建模是以单个近海可再生能源综合发电为对象,详细模拟组成综合发电单元的各发电装置以及相互之间连接的拓扑结构,建立其数学模型。建模过程中,首先根据风、波浪和潮流各自的特点,建立三者的动力学模型。然后详细模拟发电装置的各个组成部分,建立各类发电装置详细模型。最后,根据综合发电单元中各发电装置间的电气连接方式,建立机理模型。

2.3.2.2 近海可再生能源综合发电场的等效建模

近海可再生能源综合发电场的等效建模通常可以分为等效模型建立和模型参数获取两个部分。由于近海可再生能源综合发电并网运行时,大量采用电力电子变换器,解耦了电网与发电场之间的机电联系。因此采用非机理的建模方法,对发电场进行整体等效建模。首先利用综合发电单元的机理模型,对发电场在各种电网故障情况下进行动态仿真,根据其动态曲线的特点,建立非机理模型结构和方程。然后以准确描述近海可再生能源发电场的整体动态特性为目标,通过辩识来获得模型参数。

2.3.3 近海可再生能源综合发电系统的控制

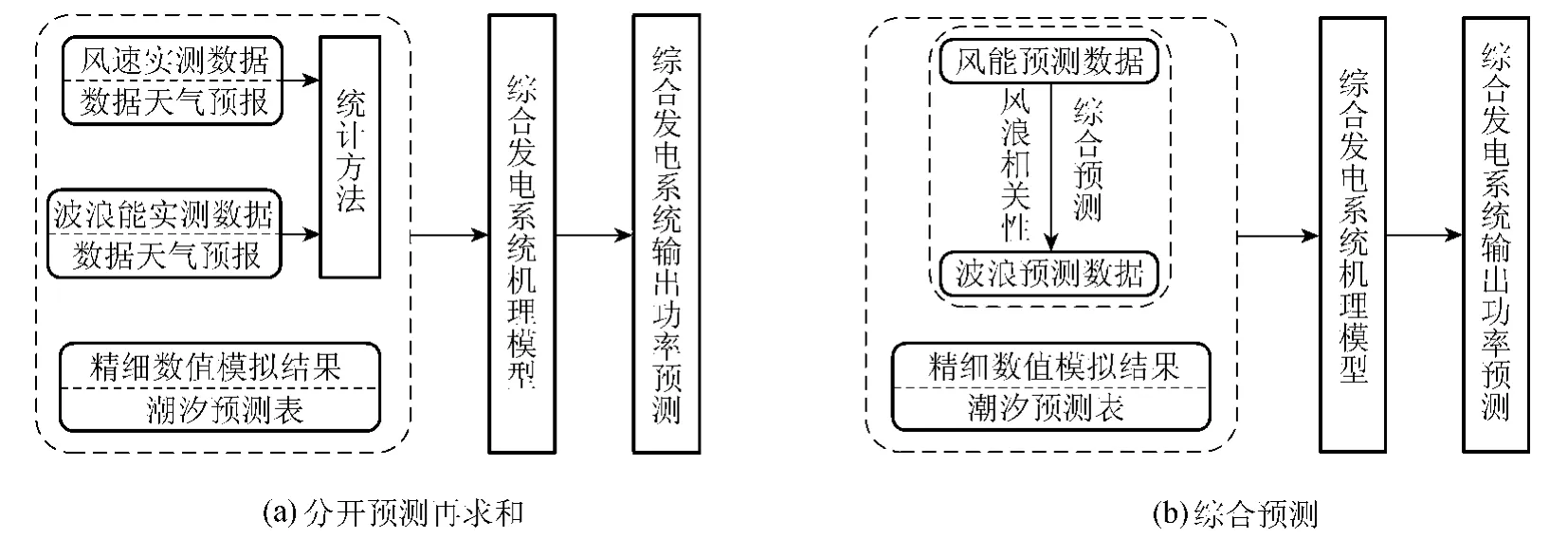

2.3.3.1 近海可再生能源综合发电场的功率预测

一种可能的方案是,分开预测再求和,其示意图如图3(a)所示。在风功率预测方面的研究成果较多,且海上风速相对平稳,近海风功率预测可借鉴已有的风功率预测方法。对于波浪能发电功率的预测可以采用与风功率预测相类似的方法。潮流能相对比较稳定,具有较强的规律性和可预测性,因此可以采用潮流的预报数据,基于潮流能发电系统的机理模型,建立潮流和输出功率之间的对应关系,从而对其输出功率进行预测。

图3 近海可再生能源综合发电系统功率预测示意图Fig.3 Schematic diagram of power prediction in hybrid offshore renewable energy generation system

另一种可能的方案是,综合建立模型再预测,其示意图如图3(b)所示。由于波浪是由风把能量传递给海洋而产生的,所以两者之间具有一定的相关性,因此可以建立其综合预测模型。潮流能可以单独建模,也可以综合在其中。

2.3.3.2 近海可再生能源综合发电场的影响分析

搭建含近海可再生能源综合发电场电网的仿真系统,在各种故障下进行动态仿真,研究发电场接入后对电网安全稳定和平稳运行的影响。通过计算含有发电场电网的故障极限切除时间,分析其对电网暂态稳定性的影响;在随机输入条件下,分析可再生能源综合发电场对电网频率特性的影响;在不同的无功电压控制和无功补偿策略情况下,分析发电场对系统电压特性的影响;对发电场电网进行小扰动稳定分析,研究其对电网阻尼影响。在分析过程中,同时对电网接纳近海可再生能源的能力进行评估,并识别制约近海可再生能源大规模接入电网的关键因素。

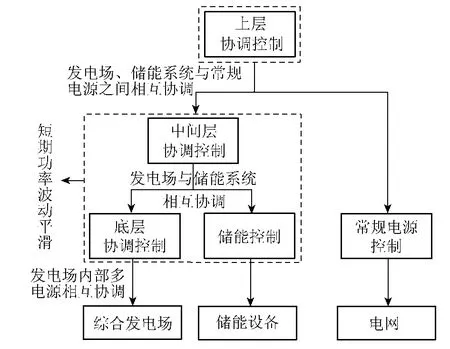

2.3.3.3 含近海可再生能源综合发电场电网的平稳控制

由于近海可再生能源发电系统输出功率的随机性,接入电网运行后,对电网的平稳运行产生重要影响。近海可再生能源综合发电场输出功率特性可分为短期特性和中长期特性,相应的含综合发电场电网的协调控制框架如图4所示,协调控制体系分为3层:(a)底层控制实现发电场内部多电源的相互协调;(b)中间层控制用于发电场与储能设备之间的相互协调;(c)上层控制实现发电场、储能系统与电网中其他常规电源之间的协调。

对于短期功率的快速变化,可通过储能设备进行功率曲线平滑。在考虑储能系统运行约束的前提下,根据功率波动特性和所接入电网的运行要求,设计近海可再生能源综合发电场、储能设备和电网之间的协调控制策略,实现电网实时的平稳运行。

对中长期的功率变化,应采用预防性的平稳控制策略,保证系统的平稳运行。根据发电场输出功率中长期的预测结果,分析发电场的输出功率的变化趋势,研究电网是否能够运行在安全稳定范围内,并具有一定的裕度。如果电网的运行点超出了安全稳定的范围,或者稳定裕度过小,则必须对电网进行预防性平稳控制。预防性平稳控制以电网保持稳定运行和电网运行的经济性最优为目标,协调近海可再生能源综合发电场和电网中其他各发电机组的运行方式,保持电网长期平稳运行。

图4 含综合发电场电网协调控制框架Fig.4 Schematic diagram of coordinate control framework

3 结 语

在总结国内外近海可再生能源发电研究进展的基础上,提出研究融合近海风力发电、波浪能发电和潮流能发电的近海可再生能源综合发电。从近海可再生能源综合发电的构建、建模和控制三方面进行论述。在近海可再生能源综合发电单元的构建方面,由于近海风能、波浪能和潮流能的发电装置空间位置和动力学特性的不同,选择合适的基础结构和综合发电单元内部各发电装置之间的连接方式,对发电装置进行优化组合及合理的空间布置,是提高综合发电单元能量转换效率,确保各发电装置安全可靠发电的前提条件。在综合发电的建模方面,首先建立综合发电单元的详细机理模型,主要用于发电单元中各发电装置之间的交互性影响分析、协调控制和能量管理。在此基础上,对由多个综合发电单元构成的综合发电场进行等效建模,模型主要用于近海可再生能源发电场接入电网之后,对电网安全稳定的影响分析。在综合发电的控制方面,提出利用近海可再生能源的功率预测技术、广域测量技术和电力储能等新技术,建立含综合发电场电网的分层次控制策略体系,提高含近海可再生能源发电场电网的整体运行性能。

[1]BOOKMAN T.Wind energy’s promise,offshore[J].IEEE Technology and Society Magazine,2005,24(2):9-15.

[2]王志新,王承民,艾芊,等.近海风电场关键技术[J].华东电力,2007,35(2):37-41.(WANG Zhixin,WANG Chengmin,AI Qian,et al.Key technology for offshore wind farms[J].East China Electric Power,2007,35(2):37-41.(in Chinese))

[3]邢作霞,郑琼林,姚兴佳.近海风力发电技术的现状及展望[J].电机控制与应用,2005,32(9):55-60.(XING Zuoxia,ZHENG Qionglin,YAO Xingjia.Some prospectives of offshore wind power technology[J].Electric Machines & Control Application,2005,32(9):55-60(in Chinese))

[4]CHOISNARD J,BERNIER M,LAFRANCEG..RADARSAT-1 SAR scenes for wind power mapping in coastal area:Gulf of St-Lawrence case[C]//Moscow:IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,2003:2700-2702.

[5]仲颖,郑源,刘美琴,等.我国东南沿海海上风电场建设的探究[J].可再生能源,2010,28(3):140-144.(ZHONG Ying,ZHENG Yuan,LIU Meiqin,et al.Study on the construction of the offshore wind farm ASSY in the southeast coast of China[J].Renewable Energy Resources,2010,28(3):140-144(in Chinese))

[6]黄维平,刘建军,赵战华.海上风电基础结构研究现状及发展趋势[J].海洋工程,2009,27(2):130-134.(HUANG Weiping,LIU Jianjun,ZHAO Zhanhua.The state of art of study on offshore wind turbine structures and its development[J].Ocean Engineering,2009,27(2):130-134.(in Chinese))

[7]CHEN Yicheng,PILLAY P,KHAN A.PM wind generator topologies[J].IEEETransactions on Industry Applications,2005,41(6):1619-1626.

[8]POLINDER H,VAN D PF F A,DE V G J,et al.Comparison of direct-drive and geared generator concepts for wind turbine[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2006,21(3):725-733.

[9]ERIKSEN PB,ACKERMANNT,et al.system operation with high wind penetration[J].IEEEPower& Energy Magazine,2005,3(6):65-74.

[10]王志新,李响,艾芊,等.海上风电柔性直流输电及变流器技术研究[J].电力学报,2007,22(4):413-417.(WANG Zhixin,LI Xiang,Ai Qian,et al.Research on offshore wind energy flexible direct current transmission and converter technology[J].Journal of Electric Power,2007,22(4):413-417.(in Chinese))

[11]BRESESTI P,KLING W L,HENDRIKSR L.HVDC connection of offshore wind farms to the transmission system[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2007,22(1):1-5.

[12]ANOVILLALBA S,BLASCOGIMENEZ R,RODRIGUEZ J.Off-shore wind farm grid connection using a Novel diode-rectifier and VSC-inverter based HVDC transmission link[C]//.Melbourne:Proceeding of IECON 2011,2011:3186-3191.

[13]雷亚洲.与风电并网相关的研究课题[J].电力系统自动化,2003,27(8):84-89.(LEI Yazhou.Studies on wind farm integration into power system[J].Automation of Electric Power Systems,2003,27(8):84-89.(in Chinese))

[14]AKHMATOV V,NIELSEN A H,et al.Variable-speed wind turbine with multi-pole synchronous permanent magnet generators.part i:modelling in dynamic simulation tools[J].Wind Engineering,2003,27(6):531-548.

[15]WU Feng,ZHANG Xiaoping,GODFREY K,et al.Small signal analysis and optimal control of wind turbine with doubly fed induction generator[J].IET Gener.Transm.Distrib.2007,1(5):751-760.

[16]WU Feng,ZHANGXiaoping,JUPing,et al.Decentralized nonlinear control of wind turbine with doubly fed induction generator[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(2):613-621.

[17]WU Li,WANG Zhixin.Wind generator stabilization with doubly fed asynchronous machine[J].WSEAS Transaction on Power System,2006,1(2):12-16.

[18]迟永宁,王伟胜,戴慧珠.改善基于双馈感应发电机的并网风电场暂态电压稳定性研究[J].中国电机工程学报,2007,27(25):25-31.(CHI Yongning,WANG Weisheng,DAI Huizhu.Study on transient voltage stability enhancement of gridconnected wind farm with doubly fed induction generator installations[J].Proceedings of the CSEE,2007,27(25):25-31.(in Chinese))

[19]TAN K,ISLAM S.Optimum control strategies in energy conversion of PMSGwind turbine system without mechanical sensor[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2004,19(2):392-399.

[20]游亚戈,李伟,刘伟民,等.海洋能发电技术的发展现状与前景[J].电力系统自动化,2010,34(14):1-12.(YOU Yage,LI Wei,LIU Weimin,et al.Development status and perspective of marine energy conversion systems[J].Automation of Electric Power Systems.2010,34(14):1-12.(in Chinese))

[21]CLEMENT A,MCCULLEN P,FALCAO A,et al.Wave energy in Europe:current status and perspectives[J].Renewable &Sustainable Energy Reviews,2002,6(5):405-431.

[22]PREVISIC M.Wave power technologies[C]//San Francisco:IEEEPower Engineering Society General Meeting,2005,2:2011-2016.

[23]MUETZE A,VINING JG.Ocean wave energy conversion-a survey[C]//Tampa FL:Industry Applications Conference-41st IAS Annual Meeting,2006,3:1410-1417.

[24]HENDERSON R.Design,simulation,and testing of a novel hydraulic power take-off system for the Pelamis wave energy converter[J].Renewable energy,2006,31(1):271-283.

[25]PRADO M G,GARDNER F,DAMEN M,et al.Modelling and test results of the Archimedes wave swing[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers.Part A,Journal of power and energy,2006,220(A8):855-868.

[26]PLINNDER H,DAMEN M E,GARDNER F.Linear PM generator system for wave energy conversion in AWS[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2004,19(3):583-589.

[27]吴必军,邓赞高,游亚戈,基于波浪能的蓄能稳压独立发电系统仿真[J].电力系统自动化,2007,31(5):50-56.(WU Bijun,DENG Zangao,YOU Yage.Simulation of pressure-maintaining storage isolated generating system based on wave energy[J].Automation of Electric Power Systems,2007,31(5):50-56.(in Chinese))

[28]VALERIO D,BEIRAOP,COSTA JS.Feedback linearization control applied to the Archimedes Wave Swing[C]//Athen:15th Mediterranean Conference on Control and Automation,2007:935-940.

[29]FALCAO A F,JUSTINO P A.OWCwave energy devices with air flow control[J].Ocean Engineering,1999,26(12):1275-1295.

[30]SHEK J K,MACPHERSON D E,MUELLER M A,et al.Reaction force control of a linear electrical generator for direct drive wave energy conversion[J].IET Renewable Power Generation,2007,1(1):17-24.

[31]WU Feng,ZHANGXiaoping,JU Ping,et al.Modeling and control of AWSbased wave energy conversion system integrated into power grid[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(3):1196-1204.

[32]WU Feng,ZHANG Xiaoping,JU Ping,et al.Optimal Control for AWS-Based Wave Energy Conversion System[J].IEEE Transactions on Power Systems,2009,24(4):1747-1755.

[33]FRAENKEL.Tidal current energy technologies[J].The International Journal of Avian Science,2006:148(S1):145-151.

[34]LI Ye,BARBARA J L,SANDER M C.Modeling tidal turbine farm with vertical axis tidal current turbine[C]//Montr?al:Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Systems,Man and Cybernetics,2007:697-702.

[35]KIHO S,SHIONO M,SUZUKI K.The power generation from tidal currents by darrieus turbine[J].Renewable Energy,1996,9(1/4):1242-1245.

[36]汪鲁兵,张亮,曾念东.一种竖轴潮流发电水轮机性能优化方法的初步研究[J].哈尔滨工程大学学报,2004,25(4):417-422.(WANG Lubing,ZHANGLiang,ZENGNiandong.An optimization met hod for improving hydrodynamic performance of the vertical-axis turbine for tidal streams energy conversion[J].Journal of Harbin Engineering University,2004,25(4):417-422.(in Chinese))

[37]王刚,历文超,王树杰,等,潮流能发电机组控制系统开发[J].电力系统自动化,2010,34(14):23-26.(WANG Gang,LI Wenchao,WANG Shujie,et al.Development of tidal current generator sets control system[J].Automation of Electric Power Systems,2010,34(14):23-26.(in Chinese))

[38]BAHAJ A S,BATTEN WM,MCCANN G.Experimental verifications of numerical predictions for the hydrodynamic performance of horizontal axis marine current turbines[J].Renewable Energy,2007,32(15):2479-2490.

[39]马舜,李伟,刘宏伟,等,25kV独立运行式水平轴潮流能发电系统[J].电力系统自动化,2010,34(14):18-22.(MA Shun,LI Wei,LIU Hongwei,et al.A 25kW stand-alone horizontal axis tidal current turbine[J].Automation of Electric Power Systems,2010,34(14):18-22.(in Chinese))

[40]RAHMAN M L,SHIRAI Y.Hybrid offshore-wind and tidal turbine(HOTT)energy conversion i(6-pulse gto rectifier and inverter)[C]//Singapore:IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies(ICSET 2008),2008:650-655.

[41]DA Y,KHALIGH A.Hybrid offshore wind and tidal turbine energy harvesting system with independently controlled rectifiers[C]//Porto:35th Annual Conference of IEEE Industrial Electronics(IECON 2009),2009:4577-4583.

[42]RAHMAN M L,OKA S,SHIRAI Y.Hybrid power generation system using offshore-wind turbine and tidal turbine for power fluctuation compensation(HOT-PC)[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2010,1(2):92-98.