两代留守人

董海燕

上周周末,看到河南民生频道播放平顶山郏县留守儿童的画面,一个男孩面对镜头念着自己写给爸爸妈妈的信,泪流满面。我触电一般换了台,转成浙江卫视的《中国好声音》,一边观摩四位导师的抢员大战,一边回想着那些流泪的孩子,心潮难平。

与郏县相邻的鲁山,是我老公的家乡。从鲁山火车站旁边那个幽暗潮湿的小涵洞穿过,电瓶车骑行二十几分钟,抵达一个叫刘营的地方,我的孩子正跟着爷爷奶奶生活在那里。

今年河南遭遇63年来最严重旱情,属平顶山地区旱得最紧,旱情从未如此牵动过我的神经。那些天,我频繁往家打电话,关心他们的用水问题,得知我婆婆所在的村子家家户户都打了新井,因为家里原本十几米深的井已经抽不上来水了。

那天晚些时候,我又给婆婆打电话,她照例把电话给了我不满三岁的儿子。孩子拿到电话,一句话也没说,只听电话那边他奶奶在屁股后面吆喝“你往哪儿跑”,这边我也纳闷儿地问他,“乖乖,你往哪儿跑呢”,他坏坏地答我,“往郑州呀” !

郑州是我工作的城市,孩子慢慢长大,心里似乎隐隐知道自己应该和妈妈在一起。很多时候,我不愿意承认我的孩子正在老家留守的事实。然而作为一个媒体工作者,留守这类话题是个绕不过去的坎儿,每每谈及,我都极力避免让它跟自己搭上关系。我为别人的痛苦慨叹、唏嘘,却不得不把自己的痛苦压在心底。“留守”之于我,有着异乎寻常的意义,这也许跟我自己也曾经是一名留守儿童有关。

一

时光往前倒推,回到1985年的冬天,那年我出生了,在河南省宜阳县一个叫楚凹的小村庄。我爸爸弟兄六个,家里只有两间平房和两间瓦房,三孔窑洞。为了谋生,1987年年初,我的父母带着一岁两个月大的我离开楚凹,到宜阳县城做生意。那年我们县的锦花市场刚刚落成,形势一片大好,我的父母成了第一批商户。因为没有本金,他们选择的第一个行当是开裁缝铺,妈妈婚前学过裁缝,这也成了婚后他们进城谋生的重要技能。交了房租之后,他们身上仅剩几块钱,妈妈到县里的贸易大厦买了一把尺子、一盒划粉,爸爸搭起了一个做衣服的台案,就算创业了。

这些都是长大后妈妈告诉我的。

而我最原始的记忆却始于跟宜阳相邻的新安县韦庄村,我姥姥家。那年我约莫五岁,爸妈生意忙,加之后来我的两个妹妹先后出生,他们实在照应不过来,便把我送到了姥姥家。一袋白面,十块钱学费,算作妈妈让姥姥照顾我的资费。开学第一天,我穿着妈妈新买的白色蕾丝外罩,胸前别着一条小手帕,飘飘然经过村子,听村人悄悄议论,“小闺女儿真白,连耳朵根子都是白的”。

妈妈把我送到学校,跟老师交谈了一会儿就走了。我闷着头子趴在光秃秃的课桌上,眼睛向上翻着捕捉老师的身影。我的第一位老师杨霞子,她靠在教室门上,正瞅着我。我手足无措,哭了。

那天回到家,我妈妈已经离开了,而我,成了一名留守儿童。当时的心情我已记不清了。毕竟还是孩子,孩子总是快乐的。很快,我跟村里的小伙伴打成一片,白天背着书包去上学,有时候风一般跑到学校才发现书包忘了带,课堂上从来没听过讲,总是在底下偷偷摸摸嚼着我姥姥烙的干饼馍,嚼一阵对着老师傻笑一阵,老师也从来不管我。晚上跟小伙伴们疯着玩,闹闹“花媳妇”,“拉拉大锯砍砍大刀”(当时玩的游戏),学学猫头鹰叫,玩够了再蹲到树底下听老汉儿们讲鬼故事。

没过多久,我已成了十足的“野丫头”。妈妈给我买的白色蕾丝小外罩,我再也没穿过,被姥姥压了箱底,等我两年后返城的时候,衣服已经发黄、看上去又瘦又小。我的小手绢后来被我揉得黑乎乎的,我将它叠成一只“小老鼠”,跟小伙伴们互相扔着玩。

快乐的时光匆匆而过,伤心总是难免的。

在姥姥家第一次拉肚子,姥爷把小半碗开水和一粒诺氟沙星放到小板凳上,示意我吃药。我默默把胶囊舔进嘴里,呼噜一口水下去,呛得满眼泪花。那会儿才想起,如果我妈妈在,肯定会把药面儿里面放上糖,加水稀释了,再用小勺子喂我喝。

在姥姥家第一次吃辣椒,不知道要往碗里兑多少,只看到大人们都是剜一筷子。我也剜了一筷子,太辣了,转身跑到厨房舀了一瓢凉水倒进碗里,端起碗尝尝,似乎更辣了。大人们都忙忙碌碌,也没人注意到我,我就那样把对了凉水放了辣椒的面条吃了下去,那种滋味让我永生难忘。

在姥姥家第一次偷小枣,被半大的小伙子逮住,他让我们几个小孩列队站好,然后挨个“修理”我们。轮到我,那小伙嗫喏着说:“海燕她舅‘二百五,就不打她了”。我就此躲过一劫,心里想着我那“二百五”的小舅,稍一不听话就说要拿凳子砸我,他拎起凳子的凶样子把我吓得直打哆嗦。虽然长大后知道我舅其实很爱我,但那时,我终归是怕他的。

在姥姥家第一次进考场,是一年后的期末考试。看着满卷的加减乘除,我真是一个也不会。第一道题是“7+8”,我偷偷瞄了一眼同桌小苗的,写上了“=15”。再看第二眼的时候,小苗盖上了。我将每道题后面都工工整整画上了“=”,却一个答案也解不出来。那次考试,我得了0.5分,成了全校的笑柄。妗子听说后,回去故意问我考了多少分,我手里搦着刚刚从池塘边捡回来的一条泥鳅,撂给她一句“忘了”。

村里小孩流行“抓石子”,我抓得特别好,因为我的石子是我为自己“量身打造”的。我手小,抓大石子总是输,我决心磨一副适合自己的。大孩子们都是拿砖头把瓦片砸开,砸成五粒或七粒,然后再拿到大石头上细致地磨,直到把每一粒都磨得边角圆润、大小均等。因为年龄太小,我第一砖头下去就砸在了左手的无名指上。指甲瞬时就发乌了,而我居然没掉一滴泪,继续把七粒石子砸完,又找人玩了一把才回家。晚上睡觉时,才发现指甲盖钻心地疼,疼到连被子都不敢碰。我觉得自己陷入了无边无际的黑暗,疼的是指甲,也是心。

姥姥带我的时候,已将近60岁,整日里要到地里忙着刨口粮,要照顾一家老小的吃喝,要帮妗子照看刚出生的孩子,还要忙着开礼拜、做祷告,根本没有多余的精力对我嘘寒问暖。在姥姥家门前的大石头上,我一遍一遍唱着《世上只有妈妈好》,每次唱到“没妈的孩子像根草”就觉得在说我自己,就想哭。我开始掉头发,越来越瘦。可能是因为缺乏营养,心情又焦虑,那年我还生了口疮。“复发性口疮”这个医学名词儿伴随着我日后的成长,冰硼散和云南白药的味道曾让我后来恐惧了好多年。endprint

二

大约两年后的一天,我在教室里像往常一样拿出干饼馍开始嚼,忽然发现杨霞子正在外面跟一个时髦女人说说笑笑。后来那女人跟着杨霞子进了教室,她们坐在讲台上小声聊着,同学们都在挤眉弄眼朝我看,我发现那个陌生的女人一直在朝我笑。那天放学后,杨霞子叫我把自己的小板凳搬回家,我才明白,原来那个时髦女人是我妈妈,我就要跟着她回宜阳了,而我却不认识她了。刚一到家妈妈就发现了我发乌的手指甲,那时我的坏指甲已经快要脱落了,她心疼地摸着我的手看了又看。我骄傲地跟她说,我都没哭。

重新回到宜阳,爸爸让我入了当时县里最好的中街小学,以借读生的身份,出高价学费。那时已经有育红班,可我已经马上七岁了,妈妈也认为我已经在姥姥家上了两年的学,可以上一年级了。

第一天上课,老师的教鞭就啪啪地落在了我头上,因为要学“a,o,e”的发音,要左手右手不停地跟着她学动作。而我,一个已经上了两年学的小孩,连左右都不识。第二天,我又被老师揪到讲台上打手心,因为没有完成家庭作业。那天讲台上一共三个人,另外两个男孩子被打了手心还朝底下吐舌头,而我的眼里,满是屈辱的泪水。因为我,一个已经上过两年学的小孩,还不知道什么是“家庭作业”。

后来听到老师多次劝我爸爸,应该让我重读育红班,因为实在是赶不上。可我爸爸是个硬气的人,他只是低着头,默默听训,一言不发,到家也从来没有吵过我。那段时间,我那从来没有恭维过人的爸爸,次次到学校接我都向老师陪着笑脸,他帮老师分拣作业,或者到教务处领领东西,他甚至还帮着我和我的同学打扫卫生。我也更加努力地听讲,再也不在课堂上做小动作。直到两年后,小学二年级结业的时候,我的总成绩跃居全年级第11名,才算赶上趟儿。

我上学了,我想我终于可以安心待在爸妈身边了。可事实却并不如此,直到我中学毕业,年年的寒暑假,我都要被送往奶奶家。我奶奶一生没有女儿,我是她第一个孙女。她给我单独煮鸡蛋,给我抓痒痒,给我逮麻雀,下地回家还给我带回一把小枣或者小酸草,把我宠上了天。可她待我再好,也代替不了我妈妈。我慢慢长大,知道奶奶家距离县城不远,有次竟然招呼都没打,跟着一辆拉水的车就出了村。一路上向人打听,“城里怎么走”,人家都答我“一直往前”。可我还是太小了,怎么使劲都走不出那条乡村的土路,后来被奶奶赶上,带回了家。奶奶当即把这件事告诉了我爸爸,可我爸爸以生意忙为由仍然没有回家接我……

终于要开学了,我坐在爸爸的自行车后面,路过面粉厂,路过大转盘,路过前进大桥,从天色擦黑到星星点点,转过桥南那个长长的弯道……爸爸抱我下地的那一刻,我总会发现无论我在奶奶家洗得多么干净,还是会有种浑身发黄的感觉——泥土的气息。虽然后来我无比热爱和眷恋着养育我的那块黄土地,它给了我最原始的生命力,成为我人生的打底色,但那时,我是厌恶泥土的,我宁愿我的脚丫子里面满含着沥青的黑焦色。

我怎么都想不明白,我爸妈都不是公职人员,为什么就不能辛苦一点把我们都带在身边?长大后,我还会时常想,他们到底知不知道我那时多想跟他们在一起呢?我曾经在日记里喃喃自语,也许我妈妈并不爱我吧。我开始比别的孩子表面上更加独立,更加坚强,也更加好胜,而我内心深处,却更容易伤感,更加脆弱,害怕受伤害,更加缺乏安全感。后来,我也曾无数次地为他们分辨,也许我爸爸那时太年轻了,他的年龄和阅历让他不足以细致入微地体察到一个小女孩的所思所想。可事实却是,这样的细枝末叶在我幼小的心中曾经掀起过巨大的波澜。

三

二十几年后,我所有的这些经历在如今投射到我的孩子身上,都有迹可循。

我留守的那两年,家里没有电话,我妈妈没办法给我打电话。我想她的时候,就坐在姥姥家门前的大石头上,唱着《世上只有妈妈好》,那是在家时妈妈教我的。现在我经常给儿子打电话,有段时间他总让我给他唱歌。天生五音不全的我,到处向同事打听现在时兴的儿歌,每天早上洗脸刷牙的时候放给自己,唱会了再从电话里唱给儿子听。

儿子有次在电话里委屈地告诉我,“爷爷说妈妈不要我了”,我听后心如刀割,后来不断跟他重复,他是我的小宝贝,我肯定会要他的,过不了多久,我就回去接他。虽然我心里明明知道,这只是大人逗孩子的玩笑话而已。可有些时候事情做得过了,人就变得神经质。我妈妈曾在一次电话中冲孩子嚷嚷,“你再不接电话你妈妈都走了啊……”,我由此跟她大吵一通,认为这是对孩子莫大的伤害,怎么可以对一个孩子说他妈妈要走了,不要他了之类的话呢。

不管我在姥姥家还是奶奶家,印象中,我爸妈从来没有特意回去看过我。儿子送回老家后,我每个月都要回去看他,然后带他到县里的超市买一大堆食物。他太小了,除了吃的,我不知道还能给予他其他什么。今年夏初,我因事逗留省城,隔了两个月才回去看他。在鲁山县的喜临门超市,儿子的小手指向红提,指向青提,指向红滴滴的大樱桃,指向紫红色的大李子……我豪气地跟他说,“买,全都买了!”他奶奶在一边撇着嘴不乐意,儿子却咧嘴笑了。隔着水果架,他偷眼望着我,软软地叫了一声“妈妈”,又得意洋洋地看看他奶奶,我觉得自己的心都要碎了。

儿子两岁半的时候,能从电话里给我背四首唐诗:《锄禾》《咏鹅》《静夜思》《春晓》。有次我在电话里给儿子讲白天鹅在水里浮游的景象,讲到鹅的脚掌是红色的,天空是蓝色的,还有白色的云朵,儿子听的咯咯笑。我婆婆只会前三首诗,《春晓》是今年春天的时候,我特意提醒让她找来自己学学,也教教孩子,因为跟季节相得益彰。可我婆婆只会教诗,诗情画意都被她省略了。不过,我已经很满足了。

今年8月底,儿子将满三岁,因为要上幼儿园,我跟老公决定将他接回自己身边。我想我一定要信守承诺,不能让我儿子像我当年一样,拉着姥姥的手在自留地边等妈妈。一望无际的庄稼地,就是不见妈妈的影儿。

不管怎样,我想我还是幸运的,因为我的留守毕竟是短暂的,而我的孩子,虽然在奶奶家和姥姥家来回“交接”,但终归,在“两年”这么一个有限的时间段内,他的留守生活也要结束了。

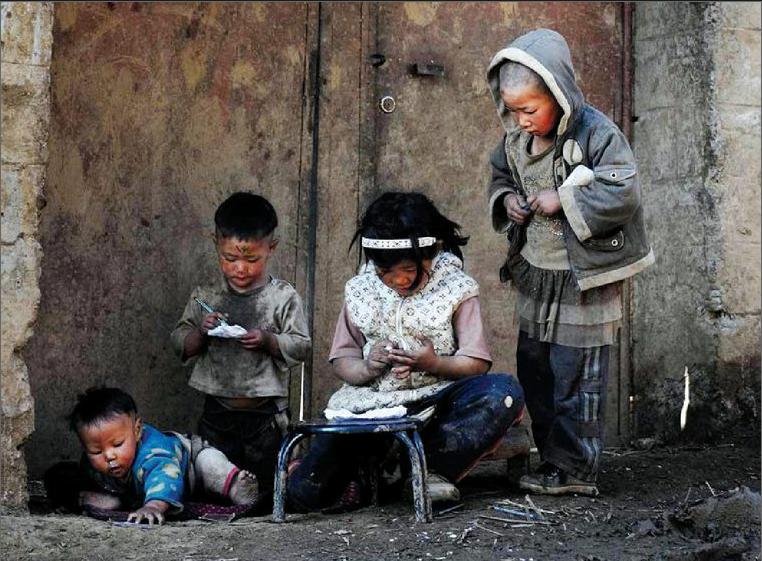

放眼整个中国的乡村,又有多少留守儿童如我当年一样,忍受着对父母的百般思念,梦想被现实碾压,守候无期的明天。城镇化建设发展到如今,“留守儿童”这样的标签,何时才能从公众视野散去,让他们拥有一个爸爸妈妈陪伴的童年,也许是我们每个人都要思考的一个大命题。endprint