你对学生开枪,还想要他们支持吗

本刊特约撰稿 / 克念

你对学生开枪,还想要他们支持吗

本刊特约撰稿 / 克念

在有人试图苦口婆心挽救危局的时候,总有那啥一样的队友挺身而出,败坏大业。

在《北平无战事》中的“建丰同志”—也就是蒋经国1948年8月接受父亲的委任,整顿上海的金融秩序之前,北平也就是今天的北京,知识界和政府就已经全面决裂了。

1948年初,连最有远见的时事观察家都不会料到仅一年之后蒋介石就会仓促下野,再过一年,国民政府在中国大陆竟然彻底失败。当时国民党军虽然在东北、华北、西北战场疲于应付,毕竟还能保持战略上的守势;在中原战场,则对刘伯承、邓小平指挥的解放军采取战略进攻态势。但领袖蒋介石似乎嗅到了越发浓厚的不祥气息。在2月3日的日记里,他感慨道:“近日军民心理,动摇已极,无人无地不表现其悲观主义情绪。”但是笔锋一转,他将此全部归咎为中共“在我经济中心捣乱”,目的是“扰害社会,颠覆政府,作有计划之暴动”。

这一政治指控随即具体化为行政命令,传达各地,查禁学运和工运。但没想到的是,7月5日,一场并非由中共策动的学潮却在北平突然发动,局面之悲惨,成为1946年反美运动之后学生和政府关系的最冰点,这就是被剧中人屡屡提到的“七五”惨案。

“学潮圣地北平”

3月27日,北平警备总司令陈继承接到国民政府主席北平行辕转来的训令,是南京政府对于北平当局的斥责,说“凡学生联合会都是中共地下组织,各地均已查禁”,但“北平学联尚在公开活动,应立即依法严禁”。陈继承立即执行这一命令,理所当然地与各大学的教职员工和学生组织产生冲突。在此之前,上海市市长吴国桢已经公开宣称,如果再爆发剧烈的工潮、学潮,“一定命令军警当场开枪”,“政府不负责任”。

北平行辕主任李宗仁当时正在南京参加第一届“国民大会”并竞选副总统,因为当年在台儿庄的胜利,知识界中对李宗仁将军抱有期待和尊敬之情的人不少。他的态度倾向于和解。

李宗仁致电北平的军政主官,要求“以疏导说服为主”,建议陈继承向受害师生道歉,并法办打伤师生的军警。在他遥控下,事态竟也渐次平息。很多年后,他在回忆录中不无得意地说道,“在北平,我不仅竭力禁止军警和学生冲突,且令军警保护游行学生”,“在此政策之下,学潮圣地北平居然平安无事”。

“学潮圣地”的下一波热浪来自五六月之间,美国将外援重心转向日本,北平响应上海学界号召,发起了“反美扶日运动”。上海各大学教授呼吁美国“集中力量,以更多的物资加速援华,使中国早日步入建设之途”。

这股力量显然能让国民党政府在对美国施压上更加有利,和欧洲的马歇尔计划相比,当时的国民政府正在逐步被美国盟友抛弃。这时的呼吁是典型的“正能量”。

意外的是清华大学的一百多名教授反其道行之,张奚若、金岳霖、朱自清等著名学者声明,“拒绝购买美援平价面粉”。北平各界对此颇为错愕,毛泽东倒是大为赞赏,一年以后还重提:“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’。”

这一行动以北平学生总罢课两天而宣告结束,并未引起军政当局多少注意。此时的李宗仁已当选副总统,其主管的北平行辕即宣告解散,职权和业务归并于“华北剿总司令”傅作义。一场莫大的风波已经在民间酝酿,其能量聚集的起点,正是此时已是烽火漫天的关外。

东北在国民党统治中国的二十余年间几乎是“化外之地”,先是张学良的地盘、然后成了伪满洲国。一大批东北籍学生流亡北平,并非效忠南京政府,只是觉得此地尚算安定和安全,而且大学众多,条件远胜于早已沦为内战战场的故乡。

对于这一万多名外来青年,北平市政府可谓竭尽全力,社会局、教育局承办救济安置,也是耗费心力。东北学生虽然吃的是玉米面,睡的是地铺,但毕竟费用全免,且北平的公园和公交系统对他们免费开放。学生们对此非常满意,但北平市民却开始怨声载道。

这些青年中,有四千名属于“大学先修班”学生。之前伪满洲国的中学学制是四年,和关内的中学六年制不同。光复以后,这些四年制的中学生没资格考大学,于是东北军政当局就为他们开办许多“先修班”,承认其大学预科资格,两年内毕业,可以直接进入大学本科学习。

但先修班学员进入北平后,教育局认为他们只是中学生,必须经过严格考试才能升入大学。这些说法尚来不及明确,先修班已因为缺乏师资无法正常上课,学员们的爱好就是坐着免费电车东游西逛。不久他们请愿要求北平各大电影院也对他们免费优待。有些学生不守校规法规,打架斗殴,惹人生厌,有些北京的老人就想起了奉系军阀,称之为“北方暴徒”。

于是,7月3日,作为民意机关的北平市参议会作出一个决议,建议对东北学生进行考试,不合格的一律送进部队当兵。

“我们要见李宗仁”

参议会的这份决议没有法律效力和行政效力,仅仅是向华北“剿总”和北平市政府的一项建议。但中央社北平分社记者在报上贸然发稿,这在东北流亡学生中引起轩然大波。

“把东北学生中的落选者全部由傅作义组训为现役军人”,这是个荒唐的建议。早在四个月前,南京国防部就明确宣布,不可将流亡学生编入军队,这也是国民党政府自抗战以来的一贯决定。但东北学生对此一无所知,他们也无法理解参议会决议和政府命令的区别。7月5日一早,七百名东北籍大中学生集合以来,高喊“反饥饿,要活命”的口号,要向参议会议长许惠东讨个说法。

队伍在行进中陆续有人加入,汇聚到西长安街的参议会门口时,人数已接近三千。参议会空无一人,愤怒的学生破门而入,将办公室和宿舍统统捣毁。就这样折腾了三个小时,但无论是华北“剿总”、市政府还是参议会,没有一个负责人出面对话。几个学生代表临时商议了一下,决定向中央政府在北平的最高负责人李宗仁请愿。

副总统李宗仁的确在北平,为的是处理北平行辕的交接事宜。他当时正外出赴宴,在学生们的强烈要求下,匆匆赶回了北长街的官邸。接下来发生的事情令后人颇多猜疑。李氏以惯常的和颜悦色与学生代表耐心交谈,并答应将他们的请求转告华北军政当局。

李宗仁没告诉学生参议会的这一决议不可能发生作用,没有从法律上告诉大家,无论是傅作义还是国防部,都不会强迫学生去当兵;他更没有以副总统的身份来为学生担保前途和安全,似乎全然忘记了之前自己拟订的“以疏导说服为主”的方针。

他甚至说,自己“有职无权,已不再是华北的最高领导,因此无力变更参议会这一决议,更无法让议长许惠东或任何一位军政长官出面解释和澄清”。这种对自己职权的倾诉让局势火上浇油。

失望的学生再次群情沸腾,决定到东交民巷去,那里是许惠东的公馆,如果得不到一个明确的答复,他们绝不撤离。

这时已经是下午两点,傅作义、陈继承和业务负责人北平市警察局副局长白世维紧张地关注着现场动态。他们其实心知肚明,和之前大不相同的是,这次学潮没有一点中共操控的痕迹,学生们的口号丝毫没有政治色彩,一个明显的标志是,东北学生中没有一人会唱那首《团结就是力量》。

三点钟,白世维突然接到一个坏消息:学生在冲击许惠东公馆的时候,和保卫人员发生扭打,将警察张乃仁的配枪抢走,枪里装满子弹。陈继承认为事件的性质发生了变化,一方面命令白世维去现场和学生谈判,一定要取回配枪,另一方面请示傅作义,调动青年军二〇八师一个营,开赴东交民巷戒备。

据事后的调查,傅氏明确要求“士兵不许带枪,更不许打学生”。但陈继承是保定军官学校二期出身,参加过辛亥革命的老同盟会员,其军事履历和政治资历甚至高于蒋介石,自然没把傅总司令的指示放在眼中。

下午五点,一营全副武装的士兵和四辆装甲车出现在学生面前。面对一排黑洞洞的机枪枪口,学生们都吓呆了。这种局面下,到七点半,事件已经基本平息。经商谈,学生代表同意当晚找出被抢的配枪,明早交到警察局,白世维也答应当局会派员于明早耐心和学生商谈今后前途。正在游行队伍陆续撤离示威现场的时候,枪响了。

现在对于此事的回忆和记录都是杂乱而矛盾的。据警察局的报告,第一声枪声来自学生方面,军队开火回击,四名学生当场被杀,四名重伤不治身亡。后来,从学生中寻获了警察张乃仁的失枪,少了一颗子弹,似乎能够印证当局的说法。

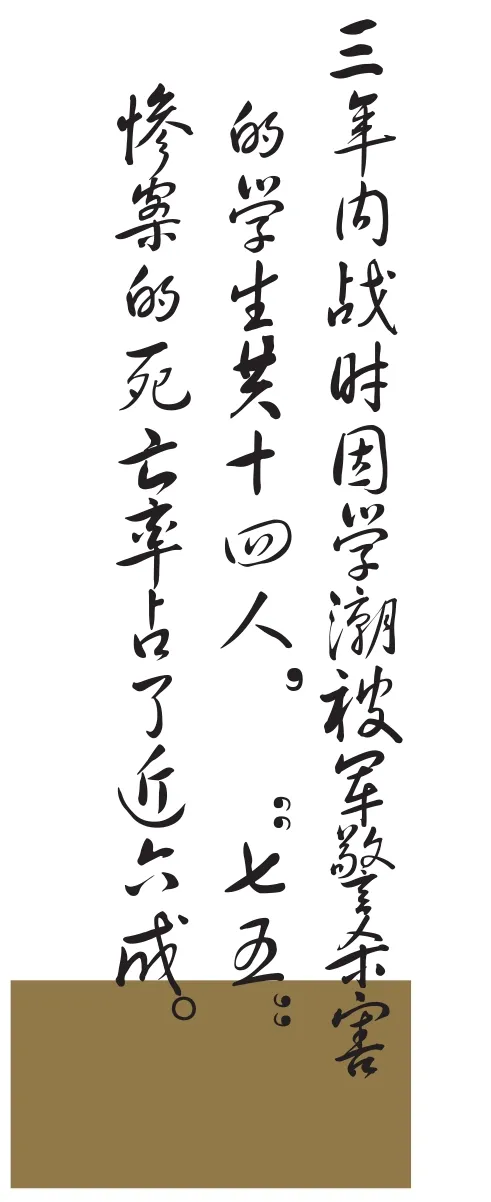

三年内战期间因学潮而被军警杀害的学生共十四人,“七五”惨案的死亡率就占了近六成,华北当局必须负起重大的政治责任。两个月后,在监察院和立法院的坚持下,陈继承被国防部撤职,青年军二〇八师也调离北平。

另一方面,考虑到国民党对于群众运动的手段越来越狠辣,中共于8月22日向国统区地下党组织发出指示,命令“凡是已经暴露或为敌特注意的分子,都应设法离开岗位,首先向解放区撤退”,学潮工潮完全消沉,潜伏人员将愤怒和能量埋在心里,等待着解放军进城的那一天。

《北平无战事》当中,“建丰同志”和少将督察曾可达屡屡提到和共军争夺民心,其实已经没有太多可以争夺了。除了物价这个关乎生死的问题之外,“七五”的人命和血,已经成了沉重地压在国民党身上的一块负资产。

这也是为什么“建丰同志”在上海“打老虎”稳定物价的时候,得不到北平的呼应和支持,北平的血迹还没有干,而开枪的部队正是昔日在江西训练,和蒋经国有着千丝万缕联系的青年军二〇八师。

——以陕甘宁边区参议会为视角