北魏《孝经》之传播

邵正坤,王 忠

(吉林大学古籍研究所,吉林 长春 130012)

北魏《孝经》之传播

邵正坤,王 忠

(吉林大学古籍研究所,吉林 长春 130012)

拓跋鲜卑建立的北魏政权在入主中原之后,大力推行“孝治天下”的统治政策,以稳定社会、巩固统治。因此,统治者对《孝经》格外重视,从自身到国家政策都向“孝”倾斜,促使其在北魏的社会地位迅速提升。一方面,帝王大力推崇并亲讲《孝经》;另一方面,士人研究注疏《孝经》出现高潮。整个北魏社会上行下效,促使北魏时期成为中国古代《孝经》传播的一个高峰期。

北魏;孝经;传播

《孝经》是儒家经典中详细论述孝、孝道、孝行的重要论著。从汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以来,就一直备受历代王朝统治者推崇,影响日益广泛。西汉平帝时,“序、庠置《孝经》师一人”,[1](卷12《平帝纪》,P355)使之成为官学。东汉时,《孝经》已成为当时社会的必备读本,“期门羽林介胄之士,悉通《孝经》”。[2](卷8《宣帝纪》,P238)魏晋时期,由于统治者和世家大族对孝的大力推崇,作为阐述忠孝观念的经典《孝经》备受时人青睐。人们不仅学习《孝经》和践行孝行成风,而且对《孝经》研究可谓繁盛。少数民族拓跋鲜卑入主中原建立的北魏政权,继承两汉魏晋的治国理念“孝”——“以孝立国”,意图稳定社会,巩固统治。为此,统治阶级采取多种方式倡导孝道和孝行,以身作则积极学习、践行以《孝经》为代表的孝文化。但是由于文献资料的稀缺,学者们对北朝特别是北魏时期《孝经》的传播关注甚少。实际上,《孝经》是北魏最为流行、普及性最强的经书。

一、《孝经》社会地位的提升

北魏时期,历代统治者继承了两汉魏晋以来“孝治天下”的统治政策,并将之作为巩固统治的重要手段之一,从国家政策到自身都向孝倾斜。而早期拓跋鲜卑内部“孝”等伦理观念淡薄,为了更好的贯彻孝治,首先亟需将论述孝道之论著——《孝经》及其孝观念传播开来。《孝经》中指出,孝是诸德之本,“人之行,莫大于孝”,[3](卷5《圣治章第九》,P28)帝王可用孝治理国家,臣民能用孝立身,所以北魏的统治者格外重视《孝经》的传播。

北魏前期,随着统治日益巩固和经济社会的快速恢复发展,北魏上层统治者对《孝经》在内的汉文化日益重视,《孝经》于此时已被列为重要学习典籍。明元帝即位之后,燕凤与崔玄伯、崔浩①、封懿、梁越等人“入讲经传”。[4](卷24《燕凤传》,P610)其中燕凤是北魏前期的重要谋臣,早在昭成帝什翼犍时期就以“博综经史,明习阴阳谶纬”[4](卷24《燕凤传》,P609)见幸。崔玄伯和其子崔浩出自清河崔氏,家中孝风盛行。虽然文献没有言明这些汉族士人为明元帝讲授何经,但以《孝经》在两汉魏晋形成的重要地位,以及这些大臣的仕宦经历和学识背景,《孝经》必定在其重点讲授之列。崔浩在太平真君九年(448年)向太武帝拓跋焘献上《五寅元历》,表曰:“太宗即位元年(409年),敕臣解《急就章》、《孝经》、《论语》、《诗》、《尚书》、《春秋》、《礼记》、《周易》,三年成讫。”[4](卷 35《崔浩传》,P824)

崔浩在这个奏章中明确说明当年给明元帝讲授的经书中包括《孝经》,且在此基础上注解成书。这个事例表明《孝经》在北魏前期已经得到统治者认可,重新确立了汉晋历来帝王必读书籍的地位。

从国家政策来看,《孝经》内容简单易懂还容易践行,且书中提倡的忠孝思想符合北魏政权统一北方后亟需巩固统治的需求。因此,明元帝刚刚登基之初,也即北魏正式统一北方广大地区不久之后,就急迫地做出让崔浩着手注解《孝经》等一大批儒家典籍这样的重大决策。而且在注解的典籍中《孝经》甚至排在了儒家其他典籍之前,格外受到重视。孝经里倡导的“夫士之为行,在家必孝,处朝必忠”[4](卷4上《太武帝纪上》,P76)是统治者最看重的。同时据此,邹清泉先生推断在《隋书·经籍志》中记载的《国语孝经》(鲜卑语)一卷当在此时已有译出。[5](P97)笔者也认为《孝经》被译成鲜卑语应在孝文帝之前,当在此际。当时的明元帝等鲜卑族统治者在代北学习这些古籍文献时,不一定能熟练使用汉字,翻译为鲜卑语就可让鲜卑贵族更方便地了解汉文典籍。明元帝让崔浩解经直接表明《孝经》在北魏的社会影响力急剧上升。

从他们自身所处的地位考虑,孝治天下首先就需要皇帝能为天下百姓之表率,践行《孝经》思想,躬身孝道。明元帝拓跋嗣“素纯孝”,由于北魏“子贵母死”之制,母亲被处死之后,“哀泣不能自胜”。[4](卷3《明元帝纪》,P49)太武帝拓跋焘“生不逮密太后,及有所识,言则悲恸,哀感傍人,太宗闻而嘉叹。暨太宗不豫,衣不释带。性清俭率素,服御饮膳取给而已”。[4](卷4下《太武帝纪下》,P107)献文帝拓跋弘“仁孝纯至”。[4](卷6《献文帝纪》,P125)孝文帝“幼有至性,年四岁,显祖曾患痈,帝亲自吮脓。五岁受禅,悲泣不能自胜。显祖问帝,帝曰:‘代亲之感,内切于心。’显祖甚叹异之。”[4](卷7下《孝文帝纪下》,P186)在帝王的倡导下,标榜孝道成为当时社会一大风气,“孝”成为当时重要伦理规范,甚至帝王谥号中有“孝”字在这一时期大为盛行,也从一个侧面反映出帝王们对孝的重视。北魏以“孝”为谥号的帝王:孝文皇帝元宏、孝明皇帝元诩、孝庄皇帝元子攸、孝武皇帝元修,此外孝庄帝还曾追封自己父亲元劭为孝宣皇帝。在皇帝的表率下,宗室贵族也能做到以孝为行事根本,争相以“孝”为谥号,据笔者统计《魏书》中就有22人以“孝”为谥:北魏宗室拓跋若,追赠谥号“孝”;[4](卷20《文成五王列传·河间王若传》,P529)范阳卢义僖,谥号“孝简”;[4](卷47《卢玄附卢义僖传》,P1053)外戚李延寔,谥号“孝懿”;[4](卷83下《外戚列传·李延寔传》,P1837)赵郡李顺妻邢氏,死后追赠“孝妃”。[4](卷36《李顺传》,P833)这从一个侧面反映了随着《孝经》社会地位的上升,其在上层社会中影响之大。

二、统治者对《孝经》的推崇

北魏中期,孝文帝大力推崇《孝经》,又使其得到进一步推广传播。这与孝文帝拓跋宏拥有北魏其他帝王无法比拟的深厚汉文化造诣,并且特别精通《孝经》密切相关。而孝文帝这份文化内蕴深受文明太后熟悉汉文化的耳濡目染,同时也是文明太后熟悉各种汉文化典籍的哥哥冯熙悉心教导的结果。冯熙在12岁时就“从师受《孝经》、《论语》,好阴阳兵法”。[4](卷83《外戚列传·冯熙传》,P1811)可以说,冯熙尤其对《孝经》的造诣颇为深厚。在老师的熏陶下,孝文帝对《孝经》也有深厚的理解力,深刻认识到《孝经》普及对北魏社会安稳的巨大作用,这也是孝文帝大力推崇《孝经》的重要原因。文献记载孝文帝曾亲自讲经,“高祖尝亲在苑堂讲诸经典,诏(阳)尼②侍听,赐帛百匹”。[4](卷72《阳尼传》,P1604)按照《孝经》在魏晋南北朝的地位以及孝文帝本人对《孝经》的熟悉和掌握程度,《孝经》应当在讲授之列。孝文帝在普及推广《孝经》方面做出的最重要的措施之一是翻译出鲜卑语《孝经》。《隋书》卷32《经籍志一》载:“魏氏迁洛,未达华语,孝文帝命侯伏侯可悉陵,以夷言译《孝经》之旨,教于国人,谓之《国语孝经》。”[6](卷32《经籍志一》,P935)

笔者认为,《国语孝经》可能是在前面提及的明元帝永兴元年(409年)令崔浩注解《孝经》版本的基础上,孝文帝命侯伏侯可悉陵重新整理校订的新版本。鲜卑语的书籍当然不止这一本,单单侯伏侯可悉陵所撰的,据《隋书·经籍志》所云,就有《国语物名》和《国语杂体名》两本,此外还有一些鲜卑歌曲、军令。然而,汉人经典真正译为鲜卑语的,见之于史籍的就只有《孝经》。[7]《国语孝经》的正式颁发,更方便北魏讲鲜卑语的人群学习理解,对《孝经》的普及起到了很大的推动作用。虽然文明太后和孝文帝在极力推崇《孝经》背后隐藏着政治权力争斗的目的,但他们对《孝经》的推崇,客观上却都为《孝经》普及与传播做出巨大贡献。

随着北魏皇帝对汉文化学习运用程度的加深,他们不再仅仅局限于学习《孝经》,且仿照南朝皇帝做法,开始公开讲解《孝经》。在文献中最早有明确记载北魏皇帝亲讲《孝经》的传统始于宣武帝。正始三年(506年)“十有一月甲子,帝为京兆王愉、清河王怿、广平王怀、汝南王悦讲《孝经》于式乾殿”。[4](卷8《宣武帝纪》,P203)这一方面说明《孝经》的地位重要和孝观念深入人心;另一方面说明北魏统治者的汉文化功底越来越深厚,已经可以熟练运用儒家经典。此后,历代统治者争相讲解《孝经》。一方面反映了北魏少数民族统治者认识到《孝经》地位的重要性;从另一个方面也反映出这一时期《孝经》的独特地位。由于统治者的提倡,北魏时期《孝经》已成为统治者最重视的儒家经典之一。

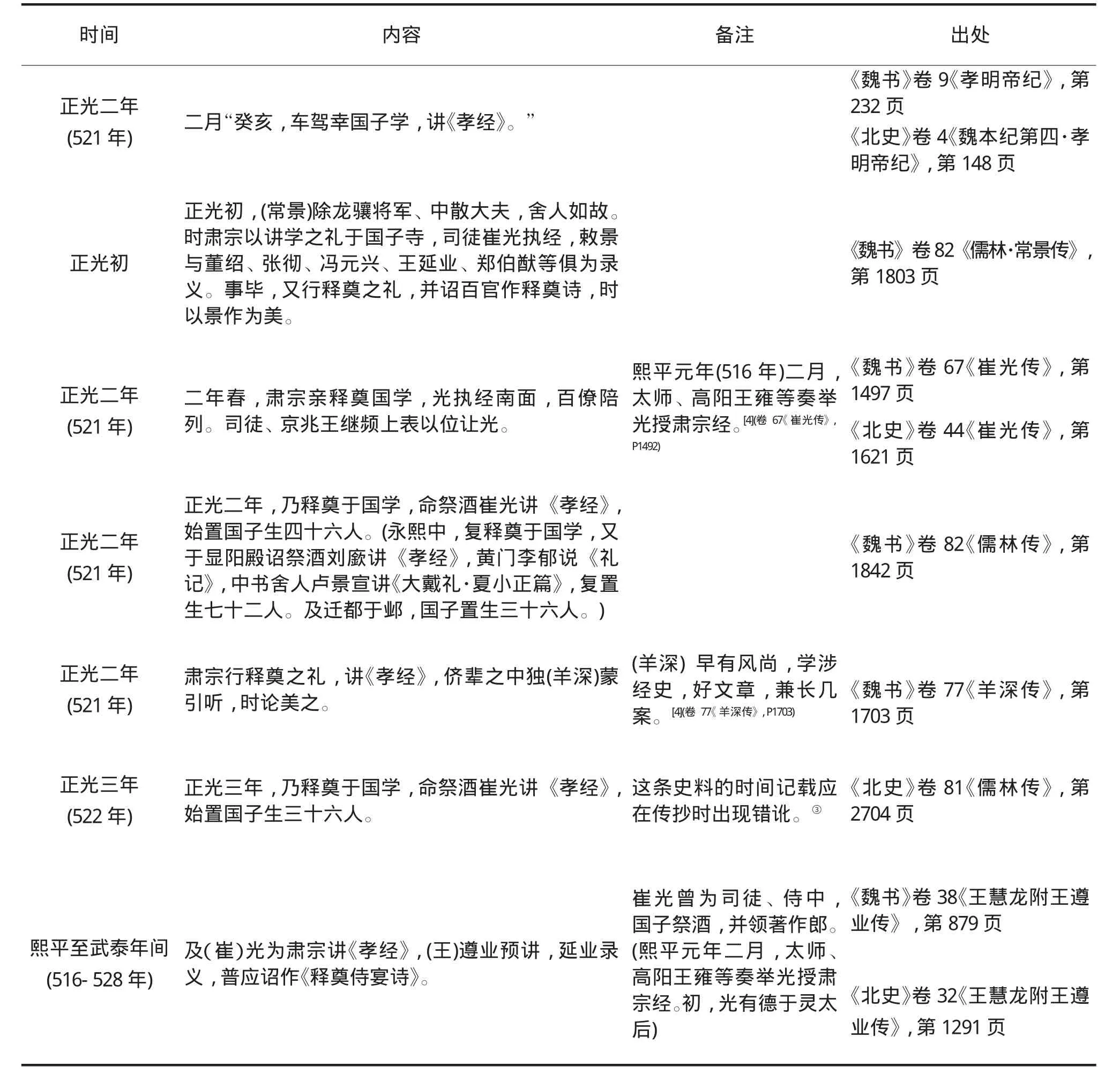

北魏时期,帝王亲讲《孝经》仪式最为隆重的一次,是孝明帝正光二年(521年)二月“癸亥,车驾幸国子学,讲《孝经》”。[4](卷9《孝明帝纪》,P232)下表所列的六条史料从不同角度记载了这次盛典,它们相互印证推论出这样一个事实:孝明帝在刚刚改建的国子学举行规模宏大的释奠之礼,亲自讲解《孝经》;经学大师国子祭酒崔光“执经南面”,且随后也被敕讲《孝经》,史书记载“正光二年,乃释奠于国学,命祭酒崔光讲《孝经》”;[4](卷82《儒林传》,P1842)博通经学的王遵业做预讲,“及光为肃宗讲《孝经》,(王)遵业预讲”;[4](卷38《王慧龙附王遵业传》,P879)“(常)景与董绍、张彻、冯元兴、王延业、郑伯猷等俱为录义”;[4](卷82《儒林列传·常景传》,P1803)司徒、京兆王继,羊深等“百僚陪列”。讲《孝经》和释奠仪式举办完毕后,常景、王普应等百官作释奠诗,以庆祝此次大规模活动。常景、王普应等人的诗文早已散佚。但我们可以在《初学记》卷14看到与常景同时参加的大臣李谐的《释奠诗》。李诗云:“帝曰师氏,陈牲委奠,神具醉止,薄言嘉宴。”[8](卷14《礼部下·释奠第三》,P343)由此诗可知此次讲经释奠活动的繁盛景象。皇帝为国子学学生和文武百官亲讲《孝经》,还有一帮重臣相陪,而且分工明确,各司其责,足见这次讲授《孝经》活动的隆重和北魏统治者对讲经活动的重视程度。

北魏末年,孝武帝还保持着亲讲《孝经》的传统,史书记载“出帝于显阳殿讲《孝经》,(刘)廞为执经,虽酬答论难未能精尽,而风彩音制足有可观”。[4](卷55《儒林列传·刘芳附刘廞传》,P1227)“永熙三年春,释菜,诏延公卿学官于显阳殿,敕祭酒刘廞讲《孝经》”。[4](卷84《儒林列传·李同轨传》,P1860)孝武帝不仅自己亲自讲《孝经》,而且敕令当时精通儒学的国子祭酒刘廞也为百官讲《孝经》。这一次是在北魏末年皇权旁落的情况下举行的,虽然有教育朝臣孝忠自己的目的,但这样大张旗鼓的宣讲也进一步促进《孝经》在社会上的传播。

孝明帝亲讲《孝经》情况表

北魏前期,明元帝和太武帝都非常看重《孝经》,且由于几次恢复“察举孝廉”选官制度的刺激,为《孝经》及孝道思想的广泛传播营造了良好氛围。在孝文帝时期,鲜卑语《孝经》版本的正式颁发以及对“察举孝廉”的九品中正法的重新恢复,促使北魏社会上下都掀起了学习《孝经》和践行孝道的高潮。在宣武帝以及此后历代帝王大力推广下,皇帝亲讲《孝经》也成了一种推广传播《孝经》的重要形式。统治者对《孝经》的重视与大力倡导,强有力的推动了其传播的进程。从文献记载中《孝经》传播的时间和范围看,《孝经》广泛传播对整个北魏社会产生了深远的影响。

三、《孝经》的注疏与普及

《孝经》研究历来就受学者们的重视,魏晋南北朝时期更是掀起来了研究孝经的高潮。魏晋六朝时期研究《孝经》的著作是汉代15件著作的7倍多,如果考虑到有一些著作散佚的情况,实际的数量可能更多。[9]在《隋书·经籍志》中关于北魏研究《孝经》书目的记载只有《国语孝经》一卷,可知在唐初时北魏时期注疏的《孝经》都已散佚。不过我们可以从敦煌出土的文书中找到一些北魏《孝经》的流传抄本。敦煌出土的物品中有30卷《孝经》抄本,年代最早可以上溯至北魏和平二年(461年)。[10](P263)从当时研究注疏《孝经》的数量就可知当时研究注疏《孝经》风气之浓厚,《孝经》普及之广泛。

北魏时期,一些士人研究注疏《孝经》的记载在文献中保留至今。范阳卢景裕是北魏末期的儒学大师,通晓各种典籍,“注《周易》、《尚书》、《孝经》、《论语》、《礼记》、《老子》,其《毛诗》、《春秋左氏》未讫”;[4](卷84《儒林列传·卢景裕传》,P1859)“爱玩经典,博通坟籍,常非马融、郑玄解经失旨,志在著述《五经》”的儒学大师陈奇在年少时就以“奉母至孝”而孝名远播,后“注《孝经》、《论语》,颇传于世,为搢绅所称”;[4](卷84《儒林列传·陈奇传》,P1837)太学博士封伟伯也是北魏中后期精通儒家经典的学者,在被辟为太尉清河王元怿的参军事时,帮助其注解《孝经》。在注疏的最后还为《孝经解诂》写了“为难例九条,皆发起隐漏”。[11](卷24《封懿附封伟伯传》,P798)到北魏中后期,不仅仅是汉族士人积极参与对《孝经》的研究,一些受汉文化深刻影响的鲜卑学者也开始注解《孝经》,清河王元怿就是其中的代表。元怿注疏的《孝经解诂》,受到时人的广泛称赞,“儒者咸称之”。[11](卷24《封懿附封伟伯传》,P798)可惜这些著作都已经散佚。儒学大师们研究注疏的《孝经》,使艰深的儒家经典变的通俗易懂,直接推动《孝经》在北魏社会广为流传。

北魏时期大量出现的家训也是一种普及《孝经》的重要方式。许多家训在教育后世子孙的同时,也把引用当时社会上普遍传播的《孝经》孝道思想作为其中重要内容。其具有代表性的为刁雍曾经“作《行孝论》以诫子孙”。[4](卷84《刁冲传》,P1858)北魏时期还有大量的家训,可惜都已经亡佚,不过我们现在可以通过继承北魏家训精华的《颜氏家训》管窥其主要思想内容。《颜氏家训·风操第六》云:“父母疾笃,医虽贱虽少,则涕泣而拜之,以求哀也。”在《孝经》传播的推动之下,与此同时,史书中也出现了专门记载孝子的传,如《魏书·孝感传》和《北史·孝行传》。甚至当世学者也有对北魏流行的孝和孝行进行专门撰述,如韩显宗“撰冯氏《燕志》、《孝友传》各十卷,所

作文章,颇传于世”。[4](卷 60《韩麒麟附韩显宗传》,P1344)

《孝经》研究在北魏出现研究高潮还与其在社会上的空前普及密切相关。由于史料的缺乏,我们对于《孝经》在北魏社会的具体流传情况无法确知。但汉至魏晋一直实行“以孝治天下”,对《孝经》推崇备至,其在各个社会阶层早已广为流传。在此期间虽经长期战乱,但至北魏时文化传承一直延续。北魏政权中有大量精通儒家学说的汉族人士,十几岁左右即通读《孝经》。北魏的儒学大师孙惠蔚“年十三,粗通《诗》、《书》及《孝经》、《论语》”。[4](卷24《儒林列传·孙惠蔚传》,P1852)冯熙“年十二……始博士学问,从师受《孝经》、《论语》,好阴阳兵法”。[4](卷83上《外戚列传·冯熙传》,P1811)李谧“十三通《孝经》、《论语》、《毛诗》、《尚书》”。[4](卷90《逸士列传·李谧传》,P1938)在这种氛围中,北魏后期上层统治者也深受影响。元琛为了讨得孝明帝的欢心,“以肃宗始学,献金字《孝经》”,[4](卷20《文成五王·河间王元琛传》,P529)这也从侧面说明《孝经》已经成为当时君主的启蒙读物之一。经过历代君主的大力推崇和广大士人的研究注解,上至皇帝贵族,下至汉族士人很多人从小就把《孝经》作为启蒙必备书学习研读,北魏时期《孝经》研究和普及达到了空前繁盛的局面。

北魏时期,统治者需要以“孝”治国,提倡忠孝思想;臣民能够用“孝”立身,上行下效以巩固统治,所以北魏帝王特别重视《孝经》的普及传播。历代帝王争相亲自研究讲解《孝经》及其忠孝思想、践行孝道,再加上“察举孝廉”而可以获官的制度逐步恢复、官员致仕养老等鼓励“孝”的政策大量推行,使得士人学习研究《孝经》的热情迅速升温。一大批高官士人为了迎合帝王和受整个社会研究注疏《孝经》氛围的影响,而热心的争相投入《孝经》学习之中,积极参与《孝经》注疏,从而使《孝经》研究一跃成为北魏经学研究的主要潮流。由此,《孝经》在北魏的社会地位迅速上升,并且在帝王带头推崇宣讲《孝经》和士人注疏《孝经》的浪潮合流推动下,促使北魏时期成为在中国古代历史上的一个传播普及《孝经》高峰期。

注释:

①崔浩在“太宗初,拜博士祭酒,赐爵武城子,常授太宗经书。”(出自《魏书》卷35《崔浩传》,第807页)

②阳尼,“少好学,博通群籍。后改中书学为国子学,时中书监高闾、侍中李冲等以尼硕学博识,举为国子祭酒。”(出自《魏书》卷72《阳尼传附阳藻传》,第1601页)

③《北史》这条史料的时间,笔者认为当是前人在抄录《魏书》第1842页史料时的一处错讹。此处记载应为“正光二年”,而非“正光三年”。如上表《魏书》和《北史》中共有六处史料是关于本次讲经释奠礼盛况的记载,有准确时间记载的都记为正光二年;且《北史》记载此次讲经释奠仪式的相关记载当中也仅此处为“三年”。从两方面的对比考察看,此处时间记载确定为抄录时的小错讹。

[1](东汉)班 固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[2](南朝·宋)范 晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[3]李学勤.十三经注疏·孝经注疏[M].北京:北京大学出版社,2000.

[4](北齐)魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[5]邹清泉.北魏孝子画像研究[M].北京:文化艺术出版社,2007.

[7]康 乐.孝道与北魏政治[J].中央研究院历史语言研究所集刊:1993,64(1):51-87.

[8]徐坚.初学记[M].北京:中华书局,1962.

[9]朱明勋.论魏晋六朝时期的《孝经》研究[J].华中科技大学学报(人文社会科学版),2002(03):97-101.

[10]刘铁凡.孝经学源流[M].台北:国立编译馆,1986.

[11]李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

The Development of Classic of Filial Piety in Northern Wei Dynasty

SHAO Zheng-kun,WANG Zhong

(Institute of Ancient Books,Jilin University,Changchun Jilin,130012)

The Northern Wei Dynasty established by Tuoba Xianbei vigorously promoted the“Filial Piety”rule policy after it united the central plains,its aim is to maintain social stability and consolidate its rule.Emperor set an example in learning to promoteClassic of FilialPiety(《孝经》),and practiced the filial piety;Moreover,the tide that the commentary of the scholars actively researched Classic of Filial Piety appeared,and social filial piety became popular.This two waves formed the heighest of reserched and developedClassic of Filial Pietyin Northern Wei Dynasty.

The Northern Wei Dynasty;Classic of Filial Piety;development

K339.21

A

1674-0882(2014)03-0025-05

2014-02-19

邵正坤(1976-),女,黑龙江齐齐哈尔人,博士,副教授,研究方向:魏晋南北朝史;

王 忠(1988-),男,山西河曲人,在读硕士生,研究方向:魏晋南北朝史。

〔责任编辑 马志强〕

——从明代朱鸿《孝经》类编著来看